Металлическая гарнитура поясных наборов монгольского времени в ангарской тайге

Автор: Сенотрусова П.О., Мандрыка П.В., Тишкин А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Поясные наборы с сабельными бляхами-обоймами и другими элементами гарнитуры появились в период господства Монгольской империи и получили широкое распространение на территории Евразии. На могильнике Проспихинская Шивера IV в нижнем течении Ангары обнаружены детали шести таких комплектов, изготовленные из цветных металлов. Определение химического состава сплава этих изделий позволило выявить несколько рецептур, использовавшихся при их отливке. Ангарские пояса отражают результаты этнокультурного взаимодействия на территории Северной Евразии в период развитого Средневековья.

Приангарье, развитое средневековье, этнокультурная ситуация, поясные наборы, рентгенофлюоресцентный анализ, состав сплава, культурное влияние

Короткий адрес: https://sciup.org/145145699

IDR: 145145699 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.116-125

Текст научной статьи Металлическая гарнитура поясных наборов монгольского времени в ангарской тайге

Нижнее течение Ангары занимает большую часть южно-таежной зоны Средней Сибири и является наиболее изученным в археологическом отношении районом этой обширной территории. Полученный массив принципиально новых материалов позволяет рассматривать Нижнее Приангарье в качестве региона, активно включенного в общеисторические процессы, происходившие в Северной Евразии на протяжении всей эпохи Средневековья. Важным маркером вовлеченности ангарского населения в сложную систему этнокультурных связей, объединявших весьма отдаленные друг от друга области, являются предметы импорта, которые зафиксированы на ряде памятников. Одним их таких объектов является могильник развитого Средневековья Про-спихинская Шивера IV, где было обнаружено значительное число привозных изделий, отражающих связи аборигенного населения Приангарья с народами западных, юго-западных и южных территорий [Сенотрусова, 2013, с. 20].

Отдельный блок составляют поясные наборы с бляхами-обоймами, получившие широкое распространение на просторах Евразии в ходе монгольской экспансии [Крамаровский, 2000, 2008; Табалдиев, 2011, с. 176; и др.]. Вместе с пло скими широкими наконечниками стрел, «монгольским» луком, серьгами в виде знака вопроса и другими предметами традиционный пояс «агсарга» является ярким показателем принадлежности археологического комплекса к монгольскому времени. Согласно заключению М.Г. Крамаровского, указанный тип наборного пояса окончательно сложился в чингисидову эпоху. Его основные характерные черты – крупные сабельные бляхи-обоймы с петлей, двухчастные пряжки, близко посаженные друг к другу миниатюрные накладки (лунницы), крупный подпрямоугольный на-

конечник, а также отсутствие подвесных ремешков и накладок с прорезями [Крамаровский, 2002, с. 69]. Пояс занимал важное место в жизни монгольских воинов, являясь маркером доблести и занимаемого социального положения. Нахождение в южно-таежной зоне Сибири поясных наборов, характерных для периода существования Монгольской державы, свидетельствует об участии различных народов этой зоны в жизни огромной империи.

Описание поясных наборов

К настоящему времени в Нижнем Приангарье известны семь поясных наборов монгольского времени. Шесть из них найдены на могильнике Проспихин-ская Шивера IV, один – в погребении на р. Чадобец*. Детали поясных наборов с указанного могильника изучались с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра ALHPA SERIESТМ (модель Альфа-2000, производство США) по уже апробированной методике [Тишкин, Хав-рин, 2006, с. 144–146; Горбунова, Тишкин, Хаврин, 2009, с. 103–106; Тишкин, Серегин, 2011, с. 61–65; и др.]. Работы проводились на кафедре археологии, этнографии и музеологии Алтайского университета под руководством одного из авторов данной статьи. Результаты исследования позволяют обратиться к проблеме установления места производства поясов, а также получить дополнительные сведения о их распространении в Сибири. Ниже приведены описание и характеристика каждого поясного набора, в т.ч. даны определения металла, из кото- рого были отлиты детали.

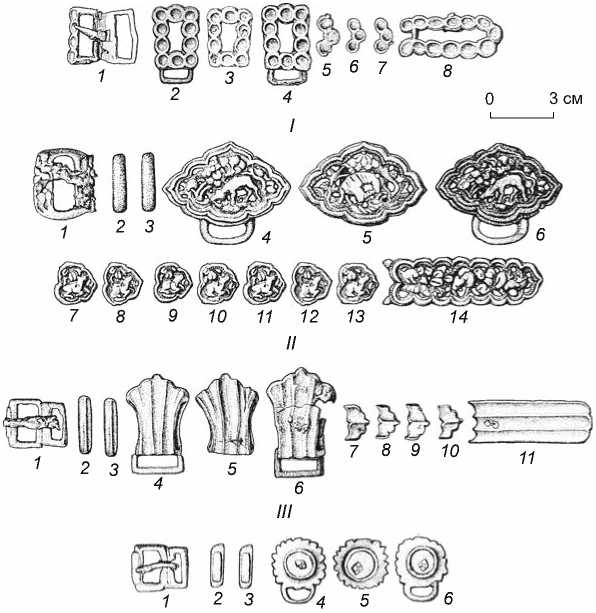

Пояс I (из погр. 6). Элементы данного пояса включают в себя 13 металлических предметов. Они залегали в погребении без какой-либо системы. В могильной яме зафиксированы обломки кальцинированных костей человека в возрасте 18–24 лет [Сенотрусова, Мандрыка, Пошехонова, 2014, табл. 1]. Среди предметов поясной гарнитуры имеются бляхи-обоймы (3 экз.; две из них с петлей), наконечник ремня, накладки (3 экз.) и пряжка с железным язычком (рис. 1, I ).

^^Х^^О? ^^^^^^<)^

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IV

2V

78 9

4 5678 9 10

1 2 3VI

Рис. 1. Поясные наборы монгольского времени, найденные на могильнике Проспихинская Шивера IV.

I – погр. 6; II, III – погр. 7; IV – погр. 8; V – погр. 11; VI – погр. 12.

Все изделия украшены геометрическим орнаментом в виде кругов с углублением в центре. Предполагаемая ширина ремня ок. 2,2 см. На некоторых предметах отмечены следы воздействия огня, который мог серьезно повлиять на поверхностный слой металла, исследовавшийся с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра.

Основа пряжки и наконечник отлиты из многокомпонентной латуни (табл. 1) с повышенным содержанием свинца. Из схожего сплава сделаны все три бляхи-обоймы и миниатюрные накладки. Стоит отметить аномально существенное количество железа в большинстве рассматриваемых предметов. В составе

Таблица 1. Химический состав сплава деталей наборного пояса I, %

|

Предмет * |

Номер теста |

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Ag |

Fe |

Mn |

Ti |

Ni |

|

Пряжка I, 1 |

230-05-2012 |

90,21 |

0,50 |

4,69 |

3,87 |

– |

0,73 |

– |

– |

– |

|

Ременной наконечник I, 8 |

630-05-2012 |

82,31 |

1,31 |

7,53 |

2,54 |

– |

5,75 |

0,09 |

0,47 |

– |

|

Бляха-обойма с петлей I, 2 |

730-05-2012 |

83,91 |

0,60 |

8,55 |

4,22 |

– |

2,72 |

– |

– |

– |

|

Бляха-обойма с петлей I, 4 |

830-05-2012 |

79,69 |

3,82 |

2,92 |

3,23 |

3,14 |

7,20 |

– |

– |

– |

|

Бляха-обойма без петли I, 3 |

1030-05-2012 |

92,79 |

0,77 |

1,27 |

3,06 |

– |

2,06 |

– |

– |

0,05 |

|

Накладка I, 5 |

1230-05-2012 |

85,35 |

1,34 |

4,83 |

3,42 |

– |

4,85 |

0,14 |

– |

0,07 |

|

Накладка I, 6 |

1330-05-2012 |

81,55 |

1,38 |

5,40 |

5,15 |

– |

6,36 |

0,09 |

– |

0,07 |

|

Накладка I, 7 |

1430-05-2012 |

78,93 |

0,66 |

11,68 |

2,29 |

– |

6,33 |

0,11 |

– |

– |

*Здесь и далее в таблицах указаны позиции на рис. 1

сплава одной бляхи-обоймы с петлей зафиксировано наличие серебра (3,14 %).

Орнамент в виде кругов с углублением в центре известен в чжурчжэньских материалах XII–XIII вв., где он присутствует на декоративных бронзовых кольцах [Шавкунов, 1990, табл. 49, 12, 13 ]. Подобный декор отмечен на поясе монгольского времени из мог. 2 на Часовенной горе, бляхи-обоймы и накладки которого были выполнены из агальматолита [Гаврилова, 1965, рис. 13, 17 ].

Пояс II (из погр. 7). В погребении зафиксированы два поясных набора. Это объясняется тем, что в нем были захоронены два человека: обнаружены фрагменты кальцинированных ко стей взрослого мужчины и индивида юношеского возраста (пол не определен) [Сенотрусова, Мандрыка, Пошехоно-ва, 2014, табл. 1].

В состав гарнитуры пояса II входят 14 предметов, в т.ч. бляхи-обоймы (3 экз.), наконечник, небольшие сердцевидные накладки (7 экз.) и пряжка с железным язычком (рис. 1, II ). Ширина ремня могла составлять 2,2–2,4 см. Основной изобразительный сюжет «Лань (косуля?) под раскидистым деревом» присутствует на двух бляхах-обоймах с петлей и сердцевидных накладках. На бляхе-обойме без петли просматривается изображение свернувшегося хищника семейства кошачьих (?) в окружении растительного орнамента. В верхней части отчетливо читается четырехлепестковый цветок. На щитке ременного наконечника в окружении характерного орнамента изображены олень (лось?) и крупный хищник (медведь?). Растительный декор украшает и ременную пряжку.

Подробные результаты рентгенофлюоресцентного анализа деталей представленного поясного набора публиковались ранее [Мандрыка, Сенотрусова, Тишкин, 2010]. Поэтому здесь приводится только краткая характеристика элементов пояса. Все они отлиты из бронзы (медно-свинцово-оловянный сплав с небольшим содержанием железа, а также с незначительным присутствием серебра и других отдельных элемен- тов), покрытие внешней поверхности драгоценными металлами не зафиксировано. Изделия были изготовлены по единой технологии и, по всей видимости, в одной мастерской [Там же, с. 36].

Детали поясов с сюжетом «Лань под раскидистым деревом» на территории Евразии немногочисленны, но они являются важным маркером проникновения отдельных компонентов монгольской культуры в те или иные регионы [Крамаровский, 2000]. Изделия с подобными изображениями известны в северной части Нижнего Поволжья, на Северном Кавказе и в других местах. Наиболее полный набор происходит из могильника Таш-Башат на северо-востоке Средней Азии. Многие комплекты выполнены из золота или серебра и относятся к категории парадных охотничьих поясов [Крамаровский, 2002, c. 56]. Пояса с таким декором бытовали ограниченное время – в пределах 40–70-х гг. XIII – середины XIV в. [Там же, c. 65]. Сам сюжет имеет дальневосточные корни и находит аналогии в торевтике чжурчжэней и киданей [Шавку-нов, 1990, табл. 41, 3 ], у которых он и был заимствован монголами.

Пояс III (из погр. 7). В состав рассматриваемого поясного набора входят 11 предметов, в т.ч. биметаллическая пряжка, бляхи-обоймы (3 экз.), миниатюрные накладки (4 экз.) и ременной наконечник (рис. 1, III ). Ширина ремня составляла 2,0–2,2 см. Детали поясного набора украшены гладкими валиками-ребрами. На некоторых из них заметны следы воздействия огня.

Практически все основные предметы гарнитуры отлиты из многокомпонентной латуни с существенным содержанием свинца (табл. 2). По всей видимости, они изготавливались для формирования соответствующего комплекта в одной мастерской.

Отдельным вопросом является соотношение поясных наборов с четырьмя тренчиками, найденными в погребении. Два тренчика просто гладкие, два других имеют гладкий острый валик. Предварительно первые были отнесены к поясу II (с изображени-

Таблица 2. Химический состав сплава деталей наборного пояса III, %

|

Предмет |

Номер теста |

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Fe |

Ti |

Bi |

|

Пряжка III, 1 |

9702-06-2012 |

82,62 |

7,16 |

5,57 |

3,84 |

0,81 |

– |

– |

|

Ременной наконечник III, 11 |

9902-06-2012 |

71,95 |

0,77 |

10,73 |

15,87 |

0,68 |

– |

– |

|

Бляха-обойма с петлей III, 4 |

10102-06-2012 |

85,00 |

2,64 |

4,76 |

5,45 |

2,15 |

– |

– |

|

Бляха-обойма с петлей III, 6 |

10302-06-2012 |

67,81 |

2,53 |

19,61 |

8,04 |

1,58 |

– |

0,43 |

|

Бляха-обойма без петли III, 5 |

10502-06-2012 |

82,71 |

2,95 |

8,22 |

4,33 |

1,52 |

– |

0,27 |

|

Тренчик II, 2 |

10702-06-2012 |

92,39 |

1,32 |

4,69 |

0,77 |

0,83 |

– |

– |

|

Тренчик II, 3 |

10902-06-2012 |

90,77 |

2,23 |

6,66 |

– |

0,34 |

– |

– |

|

Тренчик III, 2 |

11102-06-2012 |

95,33 |

0,92 |

2,79 |

0,62 |

0,34 |

– |

– |

|

Тренчик III, 3 |

11302-06-2012 |

88,80 |

2,02 |

9,00 |

– |

0,18 |

– |

– |

|

Накладка III, 7 |

11502-06-2012 |

76,49 |

2,65 |

13,77 |

5,70 |

1,07 |

– |

0,32 |

|

Накладка III, 8 |

11702-06-2012 |

83,79 |

3,12 |

7,25 |

4,21 |

1,63 |

– |

– |

|

Накладка III, 9 |

11902-06-2012 |

80,60 |

2,44 |

9,49 |

6,49 |

0,98 |

– |

– |

|

Накладка III, 10 |

12102-06-2012 |

80,11 |

3,22 |

10,67 |

4,53 |

1,32 |

0,15 |

– |

ями лани), а вторые – к поясу III (с валиками). Однако выявленный химический состав металла не дал однозначного подтверждения такого распределения. Все четыре тренчика отлиты из весьма схожего сплава, но отличного от тех, из которых сделаны детали обоих поясов. В составе металла тренчиков отмечено высокое содержание меди (от 88,80 до 95,33 %), а также наличие свинца и олова при небольшом количестве железа и цинка. Возможно, тренчики изготавливались «впрок», а уже затем использовались при сборке поясов.

Стиль украшения изделий продольными ребрами известен в чжурчжэньских материалах XII– XIII вв., в частности Шайгинского городища [Там же, табл. 44, 16, 17 ]. Поясной набор из горного хрусталя с прямоугольными бляхами-обоймами и аналогичным декором был найден в мог. 11 памятника Таван-Толгой в Восточной Монголии [Улзийбаяр, Наваан, Эрдэнэ, 2010, с. 231].

Пояс IV (из погр. 8). В состав поясного набора входят 23 предмета: биметаллическая пряжка, бляхи-обоймы (3 экз.), миниатюрные накладки (17 экз.) и два тренчика (рис. 1, IV ). Ширина ремня составляла 1,5–1,7 см. Основа пояса – бляхи-обоймы округлой формы с ажурными краями. Щитки оформлены круглым кантом, в центр заклепкой подромбической формы прикреплялся отдельно вырезанный круг из бронзовой пластины. Для дополнительного украшения пояса использовались миниатюрные накладки треугольной формы.

Поясная пряжка отлита из многокомпонентного сплава. В его составе отмечены олово, свинец и цинк (ок. 3 %), а также небольшая примесь железа и следы марганца (табл. 3). При изучении первой бляхи-обоймы с петлей (рис. 1, IV, 4) анализировались образцы с лицевой поверхности изделия, той ее части, которая закреплялась штифтом, и с тыльной стороны, со скобы. В обоих случаях получены схожие результаты. Все элементы обоймы были изготовлены из одного металла, аналогичного тому, из которого отлита пряжка. Составы сплавов двух других блях-обойм и тренчиков также аналогичны (табл. 3).

Наиболее многочисленная часть поясной гарнитуры – миниатюрные накладки (17 экз.). Все они изготовлены из одного металла. Основу сплава составляет медь, в качестве главного легирующего элемента выступало олово (от 2,71 до 17,48 %) при наличии небольшого количества свинца и цинка (табл. 3). В отдельных случаях отмечены следы марганца, мышьяка и никеля. Во всех образцах в разном количестве присутствует железо. Для одной накладки (рис. 1, IV , 21 ) был проведен сравнительный анализ металла, из которого отлит сам предмет и изготовлены шпеньки. Он показал, что все части изделия выполнены из одного сплава.

Приведенный химический состав металла позволяет заключить, что найденные предметы поясной гарнитуры изготавливались по одной технологии и, возможно, одним мастером из многокомпонентной бронзы (табл. 3). Характерной особенностью данного набора является наличие следов марганца во всех элементах гарнитуры, что, вероятно, связано с изначальным содержанием этого элемента в использовавшейся медной руде. Существенное количество железа в образцах можно объяснить пребыванием вещей в огне.

Пояс с аналогичными бляхами-обоймами, но без дополнительных небольших накладок известен в Верхнем Приобье. Он обнаружен в мог. 2 кург. 9 Кар-мацкого археологического комплекса. Фрагменты ко-

Таблица 3. Химический состав сплава деталей наборного пояса IV, %

|

Предмет |

Номер теста |

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Fe |

Mn |

Ti |

Ni |

As |

|

Пряжка IV, 1 |

229-05-2012 |

89,97 |

4,27 |

2,17 |

2,89 |

0,58 |

0,12 |

– |

– |

– |

|

Бляха-обойма с петлей IV, 4 |

329-05-2012 |

85,17 |

8,32 |

3,52 |

2,03 |

0,85 |

0,06 |

– |

0,05 |

– |

|

То же, центральный диск |

429-05-2012 |

86,00 |

6,10 |

4,20 |

1,42 |

1,47 |

0,61 |

0,20 |

– |

– |

|

Бляха-обойма с петлей IV, 6 |

529-05-2012 |

86,07 |

7,37 |

3,25 |

2,56 |

0,55 |

0,20 |

– |

– |

– |

|

Бляха-обойма без петли IV, 5 |

629-05-2012 |

85,74 |

7,04 |

4,84 |

1,83 |

0,50 |

0,05 |

– |

– |

– |

|

Тренчик IV, 2 |

829-05-2012 |

85,20 |

8,98 |

2,22 |

3,07 |

0,47 |

0.06 |

– |

– |

– |

|

Тренчик IV, 3 |

929-05-2012 |

77,44 |

15,45 |

3,67 |

2,76 |

0,56 |

0,12 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 7 |

1129-05-2012 |

78,91 |

5,38 |

14,38 |

– |

1,26 |

0,07 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 8 |

1229-05-2012 |

85,19 |

8,14 |

3,11 |

2,90 |

0,61 |

0,05 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 9 |

1329-05-2012 |

86,84 |

7,55 |

2,57 |

1,98 |

1,01 |

0,05 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 10 |

1429-05-2012 |

77,20 |

2,87 |

15,56 |

2,10 |

1,24 |

0,33 |

0,17 |

– |

0,53 |

|

Накладка IV, 11 |

1529-05-2012 |

66,59 |

20,42 |

4,77 |

1,69 |

4,81 |

1,14 |

0,58 |

– |

– |

|

Накладка IV, 12 |

1629-05-2012 |

87,42 |

8,44 |

1,85 |

1,55 |

0,68 |

0,06 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 13 |

1729-05-2012 |

86,18 |

4,66 |

5,68 |

2,19 |

1,12 |

0,17 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 14 |

1829-05-2012 |

85,74 |

10,06 |

1,29 |

1,41 |

1,09 |

0,26 |

0,15 |

– |

– |

|

Накладка IV, 15 |

1929-05-2012 |

85,15 |

10,41 |

0,97 |

2,36 |

0,83 |

0,09 |

0,19 |

– |

– |

|

Накладка IV, 16 |

2029-05-2012 |

91,42 |

4,09 |

1,35 |

1,64 |

1,35 |

0,15 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 17 |

2129-05-2012 |

91,44 |

5,61 |

0,92 |

1,52 |

0,51 |

– |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 18 |

2229-05-2012 |

91,88 |

2,71 |

1,36 |

3,05 |

0,96 |

0,04 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 19 |

2329-05-2012 |

81,71 |

13,12 |

2,92 |

1,38 |

0,78 |

0,09 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 20 |

2429-05-2012 |

80,78 |

14,21 |

1,36 |

2,26 |

1,30 |

0,09 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 21 |

2629-05-2012 |

79,36 |

11,15 |

5,85 |

2,68 |

0,84 |

0,06 |

– |

0,06 |

– |

|

То же, шпеньки |

2729-05-2012 |

78,10 |

11,95 |

5,58 |

2,38 |

1,61 |

0,12 |

0,26 |

– |

– |

|

Накладка IV, 22 |

2829-05-2012 |

74,96 |

17,31 |

3,24 |

1,46 |

2,35 |

0,68 |

– |

– |

– |

|

Накладка IV, 23 |

2929-05-2012 |

67,55 |

17,48 |

8,26 |

5,49 |

1,01 |

0,14 |

– |

0,07 |

– |

жаного изделия с элементами металлической гарнитуры находились в районе тазовых костей погребенного и датированы XIII–XIV вв. [Тишкин, 2009, рис. 50, 52, c. 87]. Похожая бляха указана в материалах мог. 2 кург. 3 памятника Красноярское I (Змеевка), исследованного С.М. Сергеевым в предгорьях Алтая [Гаврилова, 1965, с. 73, табл. XXXI, 87 ; Неверов, 1982].

Пояс V (из погр. 11). В погр. 11, где был захоронен ребенок 4–5 лет [Сенотрусова, Мандрыка, Поше-хонова, 2014, табл. 1], обнаружены 10 предметов поясной гарнитуры (рис. 1, V ): бляхи-обоймы (3 экз.), наконечник ремня и накладки (6 экз.). Ширина пояса составляла ок. 1,7–1,8 см. Бляхи-обоймы имеют подтреугольную форму и выпуклый гладкий щиток. К дополнительным элементам пояса относятся миниатюрные накладки, аналогичные деталям поясного набора из погр. 8.

Определение состава сплава ременного наконечника проводилось по его слабозачищенной тыльной стороне. Было установлено, что изделие отлито из бронзы с большим содержанием свинца (ок. 30 %).

Из близкого к такому составу металла, но с разным процентным соотношением элементов отлиты обе бляхи-обоймы (рис. 1, V , 1 , 2 ). Доля свинца в первой составляет ок. 43 %, во второй – ок. 29 % (табл. 4). Возможно, разница в количестве легирующих добавок возникла в результате того, что обе бляхи-обоймы были оплавлены на погребальном костре.

Своеобразная «вариабельность» в составе сплава отмечена для миниатюрных фигурных (подтреугольных) накладок. Одна из них (рис. 1, V , 8 ) отлита из бронзы с бóльшим содержанием олова, по сравнению со свинцом. Остальные пять накладок изготовлены из сплава, аналогичного тому, из которого сделаны другие детали пояса. В нем олова существенно меньше, чем свинца.

Таким образом, значительное число предметов поясной гарнитуры отлито из оловянно-свинцовой бронзы с присутствием железа и некоторых других элементов (табл. 4). Исходя из этого можно заключить, что пояс был изготовлен в одной мастерской и попал на Ангару как целое изделие.

Таблица 4. Химический состав сплава деталей наборного пояса V, %

|

Предмет |

Номер теста |

Cu |

Sn |

Pb |

Fe |

Mn |

Ti |

Ni |

Bi |

|

Ременной наконечник V, 9 |

5002-06-2012 |

66,83 |

2,72 |

29,87 |

0,58 |

– |

– |

– |

– |

|

Бляха-обойма с петлей V, 1 |

5202-06-2012 |

48,06 |

6,89 |

43,90 |

1,15 |

– |

– |

– |

– |

|

Бляха-обойма с петлей V, 2 |

5402-06-2012 |

61,14 |

10,00 |

28,64 |

0,15 |

– |

– |

0,07 |

– |

|

Накладка V, 3 |

5602-06-2012 |

57,62 |

3,15 |

37,08 |

2,15 |

– |

– |

– |

– |

|

Накладка V, 4 |

5702-06-2012 |

58,53 |

2,53 |

37,59 |

1,35 |

– |

– |

– |

– |

|

Накладка V, 5 |

5802-06-2012 |

47,81 |

2,89 |

45,81 |

2,43 |

0,13 |

0,32 |

– |

0,61 |

|

Накладка V, 6 |

5902-06-2012 |

61,67 |

3,85 |

33,17 |

1,17 |

0,14 |

– |

– |

– |

|

Накладка V, 7 |

6002-06-2012 |

44,18 |

2,98 |

50,90 |

1,94 |

– |

– |

– |

– |

|

Накладка V, 8 |

6202-06-2012 |

93,15 |

5,44 |

1,11 |

0,22 |

– |

– |

0,08 |

– |

Бляхи-обоймы, аналогичные рассмотренным, были найдены в погр. 668 могильника Сопка-2 в Ба-рабе [Молодин, Соловьев, 2004, с. 75, табл. XIX, 1 ]. В обнаруженном там комплекте отмечены только две сабельные бляхи-обоймы. Миниатюрные накладки отличаются более высоким качеством изготовления. Отличен и ременной наконечник. Он без прорези, имеет гладкую выпуклую поверхность. Похожий поясной набор, но с круглыми бляхами-обоймами известен в материалах погр. 2 кург. 42 Басандайского могильника в Томском Приобье [Басандайка…, 1947, табл. 55].

Пояс VI (из погр. 12). К поясной гарнитуре относятся 10 предметов (рис. 1, VI ): биметаллическая пряжка, прямоугольные бляхи-обоймы с вертикальной прорезью посередине (2 экз.), наконечник ремня и миниатюрные фигурные (подтреугольные) накладки (6 экз.). Ширина пояса была ок. 2,2 см.

Поясная пряжка отлита из меди с почти равным содержанием олова и свинца. Кроме того, зафиксировано наличие мышьяка, титана и железа (табл. 5). Состав металла наконечника схожий, но в нем больше свинца. Все бляхи-обоймы деформированы и оплавлены под воздействием погребального огня. Для определения состава сплава у них механически снимались окислы с тыльной стороны. Выяснилось, что все сабельные бляхи-обоймы также отлиты из бронзы (медно-свинцово-оловянный сплав). Составы металла миниатюрных накладок несколько различаются. Можно выделить две группы: первая (рис. 1, VI, 4, 5, 9) отлита из стандартной для этого пояса бронзы; вторая (рис. 1, VI, 6–8) – из многокомпонентного сплава на основе свинца (54–60 %) с добавлением меди, олова и небольшой примесью железа (табл. 5).

Поясной набор с аналогичными бляхами-обоймами известен в погр. 1 кург. 3 могильника Кро-тово-15 в Новосибирском Приобье [Адамов, 2000, c. 57]. Эти материалы отнесены к каменушкинско-му этапу сросткинской культуры Верхнего Приобья и датированы XIII–XIV вв. [Там же, c. 84]. Бляхи-обоймы такой же формы, но с другим декором известны в погребениях монгольского времени памятника Сопка-2 в Барабе [Молодин, Соловьев, 2004, с. 75, табл. XIX, 13–15 ] и в курганном могильнике в

Таблица 5. Химический состав сплава деталей наборного пояса VI, %

Пояс из погребения на р. Чадобец. Детали поясной гарнитуры представлены двухчастной пряжкой, двумя бляхами-обоймами (одна из них с петлей), ременным наконечником и 12 миниатюрными подтреугольными накладками. Бляхи-обоймы ажурные, ромбические, с четырьмя «лепестками», в центре расположены небольшие ромбы с геометрическим декором. Наконечник также ажурный, с волнистым краем и раздвоенным основанием. Все элементы пояса выполнены в одном стиле [Привалихин, Фокин, 2009, рис. 5, 4–6, 10 ].

Обсуждение

Важно обратить внимание на проблему реконструкции представленных поясных наборов монгольского времени. В погребениях Приангарья вся гарнитура залегала вместе с обломками кальцинированных костей и другими предметами в одном плотном скоплении, что не позволяет установить изначальное положение блях-обойм и накладок. Поэтому для понимания расположения деталей найденных поясов необходимо привлечь материалы из погребальных памятников других регионов.

Основными элементами рассматриваемых комплектов являются пряжки, наконечники, тренчики, бляхи-обоймы, миниатюрные накладки. С положением пряжек и наконечников вопросов не возникает. Они занимали на ремне самые крайние позиции. Места других деталей могли варьироваться. В ряде случаев бляхи-обоймы с петлей располагались рядом друг с другом на одном боку. Подобная ситуация отмечена в материалах Басандайского курганного могильника [Басандайка..., 1947, табл. 55], а также приведена М.Г. Крамаровским [2008, табл. 5] в реконструкции одного сабельного пояса монгольского времени. Значительно чаще указываются случаи, когда между бляхами-обоймами находилась схожая деталь, но без петли [Адамов, 2000, рис. 109; Тишкин, 2009, рис. 52; Крамаровский, 2008, табл. 3, 10 ; Улзийбаяр, Наваан, Эрдэнэ, 2010, с. 231]. Такое расположение элементов гарнитуры отмечено для поясов, аналогичных ангарским находкам. Для поясов монгольского времени не характерно наличие подвесных ремешков. Все мелкие бляхи-накладки располагались горизонтально на свободном конце пояса [Гаврилова, 1965, рис. 13, 17 ; Адамов, 2000, рис. 109; Крамаровский, 2008, табл. 5; и др.] или реже на конце со стороны пряжки [Басандайка…,

1947, табл. 55]. На о снове представленных выше материалов была предложена реконструкция расположения металлических деталей поясных наборов, найденных в Нижнем Приангарье (рис. 1).

На могильнике Проспихинская Шивера IV поясная гарнитура зафиксирована как во взрослых, так и в детских погребениях. Данный факт отражает либо раннюю социализацию детей, либо особое социальное положение отдельных семей [Сенотрусова, Ман-дрыка, Пошехонова, 2014, c. 109]. В большинстве погребений найдены все основные детали поясных наборов (за исключением пояса IV без наконечника и пояса V без пряжки). По всей видимости, в могилу клали пояс целиком. Отсутствие некоторых элементов может быть связано с тем, что они полно стью расплавились при кремации или же были утеряны при переносе праха. Следы намеренной порчи металлических изделий по материалам могильника не зафиксированы.

Исследование химического состава сплавов, из которых изготовлены детали поясных наборов, показало их вариативность. Использовались сложная латунь с существенным содержанием свинца, свинцово-оло-вянная и оловянно-свинцовая бронза (соответственно два, три и один пояс). Основные детали изготавливались вместе, специально для одного комплекта. Более того, пояса попадали на Ангару как целые изделия, а не как набор разрозненных предметов. Небольшая разница в содержании легирующих добавок в сплавах блях-обойм, наконечников и пряжек может быть связана с ремесленным характером производства. Наибольшая вариативность в составах металла зафиксирована для миниатюрных накладок. По всей видимости, такие изделия изготавливались из о статков сырья или накопившегося лома. Наиболее устойчивый набор химических элементов сплава имеют детали поясов II и IV. Эти изделия отличаются тщательностью отделки и сложностью исполнения. Наиболее близкими по составу бронзы оказались пояса V и VI. Возможно, они были изготовлены в одной мастерской. Пока сложно сказать, чем обусловлен выбор того или иного набора металлов для сплава. Это может быть связано как с культурно-технологическими традициями, имевшимся сырьем, так и с необходимостью цветового решения.

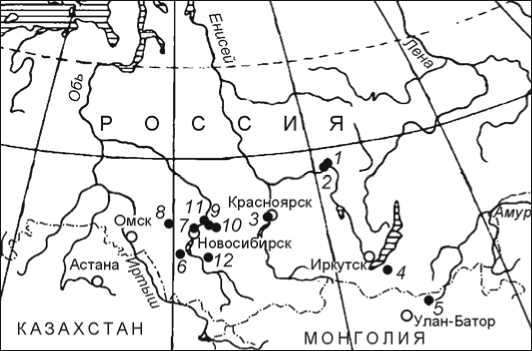

На сегодняшний день установить точные места изготовления представленных поясных наборов не представляется возможным. Практически отсутствуют данные о бронзолитейных и ювелирных мастерских развитого Средневековья в Сибири или в Центральной Азии. Тем не менее довольно высокое качество представленных наборов и использование технологически сложных сплавов позволяют считать, что эти изделия производились в развитых ремесленных центрах и могли являться для средневековой Сиби- ри предметами импорта. На данной территории подобные комплекты монгольского времени достаточно многочисленны (рис. 2)*. С учетом сходства ряда поясов (например, пояса из погр. 8 могильника Проспихинская Шивера IV и из кург. 9 Кармацкого комплекса), можно предполагать, что готовые изделия поступали на территорию Сибири из одного или не скольких близких друг другу ремесленных центров, работавших на заказ для представителей местных элит.

В ангарских материалах развитого Средневековья представлены семь наборных поясов «монгольского» облика. Наиболее близкими районами, где встречаются их аналоги, можно считать Красноярскую лесостепь и южные районы Западной Сибири (Верхнее Приобье). В то же время отдельные наборы металлических изделий находят аналогии на достаточно отдаленных территориях, что можно объяснить как небольшим количеством найденных поясов данного типа, так и широким географическим распространением этих «престижных» вещей по Евразии в условиях высокой мобильности средневекового населения.

Факт наличия целых наборных поясов в южно-таежной зоне Средней Сибири отражает вхождение этих территорий в орбиту влияния Монгольской империи. Исторические сведения, связанные с Приангарьем того времени, крайне скудны и отрывочны. По данным Рашид-ад-Дина [1952, с. 102], Ангара была северной границей государства енисейских кыргы-зов, а местные народы являлись кыргызскими кыш-тымами. При этом неизвестно, действительно ли рассматриваемый регион входил в состав Кыргызского каганата. Присоединение Южной Сибири (в т.ч. территории Кыргызского каганата) к Монгольской империи не могло не сказаться на зависимых от него таежных этносах. Формально это произошло в 1207 г. Но фактически енисейские кыргызы были разбиты в 1218 г. после карательного похода Джучи по замерзшему Енисею. При этом Джучи взял с собой в ставку кыргызских тысячников и темников, а также князьков лесных народов [Бартольд, 1963, с. 507]. В 1227 г. территория Южной Сибири и прилежавшие северные земли отошли к улусу Чингисхана и стали управляться его младшим сыном Тулуем, после смерти которого в 1233 г. отошли к вдове Сурхуктани, правившей до 1252 г. [Там же, с. 508]. После окончания борьбы за власть Хубилая и Ариг-Буги, сыновей Ту-луя, Алтае-Саянская горная страна вошла в состав Юаньской империи [Тишкин, 2009, с. 6]. В 1293 г.

Рис. 2. Карта-схема нахождения поясных наборов с сабельными бляхами-обоймами в Сибири.

1 – могильник Проспихинская Шивера IV; 2 – погребение на р. Чадобец [Привалихин, Фокин, 2009]; 3 – могильник Часовенная Гора [Гаврилова, 1965]; 4 – могильник Ильмовая Падь [Там же]; 5 – могильник Таван-Толгой [Улзиибаяр, Наваан, Эрдэнэ, 2010]; 6 – могильник Кротово-15 [Адамов, 2000]; 7 – могильник Высокий Борок [Там же]; 8 – могильник Сопка-2 [Молодин, Соловьев, 2004]; 9 – Басандайский курганный могильник [Басандайка…, 1947]; 10 – Калмакский курганный могильник [Беликова, 1996]; 11 – могильник в устье Малой Киргизки [Плетнева, 1997];

12 – Кармацкий археологиче ский комплекс [Тишкин, 2009].

енисейские кыргызы, участвовавшие в междоусобице Хубилая и Хайду, были окончательно побеждены полководцем Тутухой, и на завоеванных землях были размещены 700 семей военных поселенцев [Савинов, 1990, с. 123].

Известия о народах ангарского бассейна еще более скудны. В «Юань-ши» имеются сведения о земле Анкэсинь, названной по Ангаре [Кычанов, 1965, с. 60]. Но упоминания в связи с этими территориями государства Гулигань позволяет исследователям определить ее месторасположение в Прибайкалье [Савинов, 2008, с. 117].

Наибольший интерес вызывает предание о легендарном походе трех беков вниз по Ангаре во время правления Сурхуктани. Они направились в «ту страну, где Ангара после присоединения к ней многих больших рек впадала в море» (очевидно, речь идет об устье Енисея, рассматривавшегося как приток Ангары). В предании упоминается большой город Алак-чин, в котором жили кочевники, разводившие пегих лошадей. Главной целью похода был захват Алакчи-на, славившегося своими серебряными рудниками. Бекам удалось получить много серебра, но обратное плавание вверх по Ангаре было крайне неудачным и назад вернулись всего 300 чел. [Бартольд, 1963, с. 507–508]. Несмотря на легендарный характер описываемых событий, примечателен сам факт упоминания нижнего течения Ангары. Очевидно, что эти земли были знакомы монголам. Опровергнуть или подтвердить непосредственный поход монгольского военного отряда в Приангарье, опираясь на имеющиеся источники, нереально. Тем не менее присутствие рассмотренных поясных наборов на Ангаре свидетельствует о вхождении этой территории в зону влияния Монгольской державы. Возможно, таежные этносы принимали участие в военных операциях монголов или несли соответствующую службу, за что в награду получали наборные пояса.

Заключение

К настоящему времени в Приангарье известны семь поясных наборов с сабельными бляхами-обоймами, происходящих из закрытых комплексов. Эти материалы датируются XIII–XIV вв. и отражают процессы вхождения Нижнего Приангарья в орбиту влияния Монгольской империи. Лесные народы оказались включены в бурные события, происходившие в то время в Северной и Центральной Азии, что привело к распространению в этих районах новых (ранее неизвестных) предметов импорта. Определение состава металлических изделий наборных поясов показало вариабельность использовавшихся бронз и латуней. Находки из Приангарья имеют прямые аналогии в материалах юга Западной Сибири. По всей видимости, поясные наборы попадали на эти территории из одного или нескольких близких друг другу ремесленных центров.

Список литературы Металлическая гарнитура поясных наборов монгольского времени в ангарской тайге

- Адамов А. А. Новосибирское Приобье в X-XIV вв. -То -больск; Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2000. -256 с.

- Бартольд В.В. Киргизы: Исторический очерк//Соч. -М.: Наука, 1963. -Т. II. -Ч. 1: Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. -С. 471-543.

- Басандайка: Сборник материалов и исследований по археологии Томской области. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1947. -308 с.

- Беликова О.Б. Среднее Причулымье в X-XIII вв. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1996. -272 с.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. -М.; Л.: Наука, 1965. -146 с.