Металлические кельты с побережья малого моря озера Байкал

Автор: Новиков А.Г., Горюнова О.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются металлические кельты, случайно найденные на побережье Малого моря оз. Байкал (вблизи подножья Приморского хребта) в 2 км к западу от с. Курма (Ольхонский р-н Иркутской обл.). Подробно описываются условия обнаружения предметов, особенности их изготовления, форма и орнаментация. Изделия представляют собой два безушковых кельта прямоугольного сечения, отлитые в разъемных двухстворчатых формах. Они различаются размерами и орнаментацией. На широких гранях обоих предметов имеются отверстия для лучшей фиксации сердечников, вставлявшихся в полость литейных форм. Данные кельты не находят аналогов, но по ряду эпохальных признаков (форма корпуса, сечение втулки, отсутствие ушек и орнаментация) относятся к изделиям скифо-тагарского времени. Они наиболее сопоставимы с кельтами красноярско-ангарских типов, распространенных в таежной полосе от Енисея до Приангарья. Проведенный рентгеноспектральный микроанализ показал, что курминские кельты отлиты из «чистой» меди. На территории Приольхонья изделия скифо-тагарского облика ассоциируются с культурой плиточных могил, датируемой в пределах 2778-1998 кал. л.н.

Прибайкалье, приольхонье, оз. байкал, скифо-тагарское время, медные кельты, рентгеноспектральный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146519

IDR: 145146519 | УДК: 903.225(571.53) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.085-090

Текст научной статьи Металлические кельты с побережья малого моря озера Байкал

В материалах бронзового и раннего железного веков Прибайкалья, и в частно сти Приольхонья (участок западного побережья оз. Байкал от м. Елохин на севере до р. Большая Бугульдейка на юге, включая о-в Ольхон), изделия из металла (медь, бронза)

довольно редки. Они встречаются в погребениях (большинство из которых разрушено в древности) и в качестве случайных находок. В связи с этим каждая новая находка из металла представляет большой интерес.

В данной статье вводятся в научный оборот два металлических кельта, обнаруженные на побережье

Малого моря оз. Байкал в окрестностях с. Курма (Ольхонский р-н Иркутской обл.). Это клиновидные орудия с перпендикулярной к лезвию втулкой, используемые в качестве топора или тесла. Их назначение определяется способом насадки и профилем изделия (симметричный или асимметричный) [Грязнов, 1947]. Кельты широко распространены в культурах бронзового века Южной и Западной Сибири, Монголии, Северного Китая и других регионов. В Прибайкалье такие находки единичны и практически все представляют собой подъемные материалы, а на территории Приольхонья они ранее не фиксировались.

Исследуемые в настоящей статье кельты случайно обнаружены А.В. Вокиным во время туристической прогулки в окрестностях с. Курма в 2016 г. В 2020 г. находки поступили в НИЦ «Байкальский

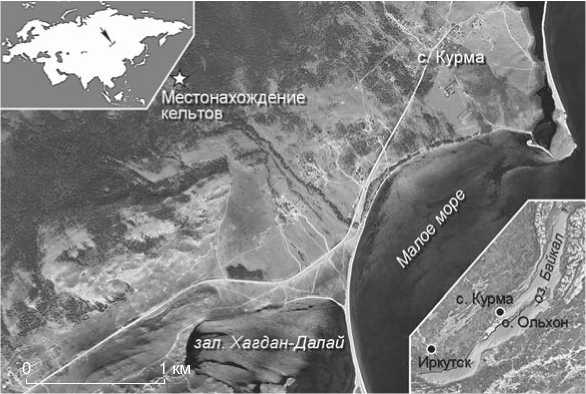

Рис. 1. Космоснимок местонахождения кельтов.

Рис. 2. Вид с запада на место обнаружения кельтов.

регион» Иркутского государственного университета. Летом следующего года были проведены осмотр места нахождения этих изделий и их топографическая привязка.

Описание кельтов

Находки зафиксированы в 1,9 км к северу от залива Хагдан-Далай Малого моря оз. Байкал (вблизи подножья Приморского хребта) и в 2 км к западу от с. Курма (рис. 1). На лесной дороге, упирающейся в небольшой водоток, между ее колеями лежал плоский прямоугольный камень размером примерно 45 × 20 см. Из-под него выглядывал кончик металлического предмета. Под камнем были обнаружены два изделия (кельты). Других камней на этом участке до- роги не зафиксировано. Осмотр местности, проведенный в 2021 г., показал, что дорога проходит вдоль небольшого отрога Приморского хребта, который расположен к западу от нее (рис. 2). Склоны горы крутые, поросшие травяной растительностью. К ЮВВ от местонахождения археологических предметов в настоящее время расположена небольшая полянка, покрытая густой травой и кустарником. Какие-либо скопления камней на ней отсутствуют. На краю полянки, примерно в 3–4 м от дороги, оборудовано место для костра, вероятно используемое одной из туристических баз в окрестностях с. Курма.

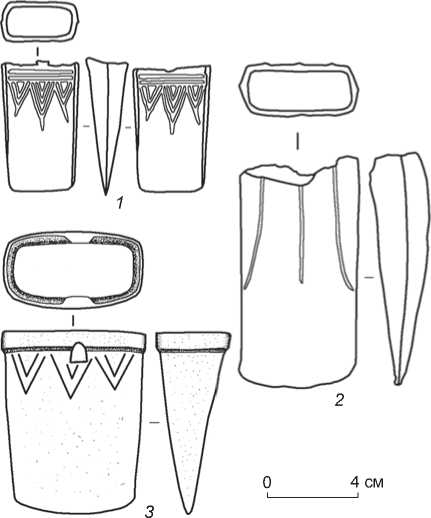

Найденные изделия представляют собой два безушковых металлических кельта. Они отлиты в разъемных двухстворчатых формах. Кельты различаются размерами и орнаментацией. Один из них (наиболее крупный, шифр: Кур.-кл.-20-1) симметричный относительно вертикальной оси; сечение его корпуса и втулки прямоугольное (рис. 3). Корпус изделия широкий, слегка расширяющийся к обломанному лезвию. Верхняя часть обеих широких граней украшена рельефным орнаментом. На расстоянии 1 см от края втулки проходит горизонтальный узкий валик, охватывающий изделие по всему периметру. Ниже его на одной стороне шевронный узор в виде рельефных углов вершинами вниз. Вероятно, первоначально их было пять (крайний правый сглажен, возможно, дефект литейной формы). На другой стороне орнамент представлен тремя группами шевронов в виде вписан- ных друг в друга таких углов, разделенными вертикальными двойными линиями. На обеих широких гранях в центральной части орнаментального поля расположены отверстия, более широкие с внутренней стороны изделия, где отмечены следы углублений от выступов-упоров сердечника. На расстоянии 0,6–0,7 см от этих отверстий по бокам и снизу имеются выступающие узкие шпеньки длиной до 0,8 см (рис. 4). Вероятно, они служили для лучшей фиксации сердечника, вставлявшегося в полость литейной формы. Высота сохранившейся части кельта 7,5 см, длина втулки 6,3, ширина – 2,9 см. Масса изделия 295,9 г.

Второй кельт (шифр: Кур.-кл.-20-2) невысокий, широкий, с закругленным и несколько расширяющимся лезвием (рис. 5). Профиль изделия с легкой асимметрией. Сечение втулки и корпуса прямоугольное. Часть втулки и лезвия обломаны. На узких (боковых) гранях видны литейные швы. Углубленный орнамент расположен в верхней части изделия. Он представлен наклонными зигзагами между двумя горизонтальными линиями (расстояние между ними 1,0–1,1 см). Ниже (по центру) на обеих широких гранях имеются отверстия. Высота кельта 5,5 см, длина втулки 5,5, ширина – 2 см. Масса изделия 97,4 г.

Оба кельта исследованы в Институте геохимии СО РАН г. Иркутска (исследователь – канд. хим. наук Л.А. Павлова) для определения состава и химических свойств металла. Был использован метод рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа на приборе Superprobe-733 (Япония, фирма JEOL). В результате установлено, что оба изделия изготовлены из «чистой» меди (см. таблицу ).

Обсуждение материалов и их датировка

4 cм

Рис. 3. Кельт 1 из окрестностей с. Курма.

4 cм

Рис. 4. Внутренняя сторона кельта 1.

4 cм

Рис. 5. Кельт 2 из окрестностей с. Курма.

Все известные металлические кельты подразделяются на основе различных сочетаний ряда признаков (особенности формы, устройство втульчатой части, отсутствие или наличие валикового орнамента в разных вариантах). Отмечено, что большинство кельтов во сточных типов, в отличие от западных (сейминско-турбинских и др.), обладают выделенными ободками и муфтами, окаймляющими втулку [Гришин, 1971, с. 20; Членова, 1992].

Курминские кельты не имеют абсолютных аналогов. Некоторые особенности их формы и орнамента-

Состав металла курминских кельтов, % мас.

|

Шифр |

Cu |

Sn |

As |

Pb |

Sb |

Fe |

Ni |

Ag |

|

Кур.-кл.-20-1 |

Осн. |

0,68 |

0,59 |

0,09 |

0,20 |

0,04 |

0,07 |

0,02 |

|

Кур.-кл.-20-2 |

Осн. |

0,562 |

0,41 |

0,16 |

0,17 |

0,00 |

0,02 |

0,00 |

Рис. 6. Бронзовые кельты (по: [Максименков, 1960б; Шмыгун, Сергеева, Лыхин, 1981; Цыбиктаров, 1998]).

1 – Верхне-Метляевский клад; 2 – Курла, погр. 1; 3 – Са-янтуй, погр. 10.

ции, являющиеся эпохальными признаками, позволяют судить о хронологической принадлежности этих изделий. Аналогичные по форме и сечению кельты отмечены в Верхне-Метляевском кладе, обнаруженном в Балаганском р-не Иркутской обл. [Максименков, 1960б, с. 13]. Выделяются два таких орудия. Они симметричные относительно вертикальной оси, с прямоугольным горизонтальным сечением (рис. 6, 1). Орнамент (с двух сторон изделий) образован выпу- клыми валиками. Он состоит из двух горизонтальных линий и расположенных ниже трех групп шевронов в виде вписанных друг в друга углов вершинами вниз [Там же, с. 39–40]. Кельты изготовлены из оловяни-стой бронзы (примесь до 2,2 %) [Сергеева, 1981, с. 22]. Бронзовые изделия из Верхне-Метляевского клада отнесены Г.А. Макси-менковым к тагарскому времени [1960а, с. 151; 1960б, с. 17]. Небольшие кельты с геометрическим орнаментом выделены им в четвертую группу таких орудий красноярско-ангарских типов. Следует подчеркнуть, что основные элементы рельефного декора, отмеченные на первом курминском экземпляре (горизонтальный поясок, вертикальные разделители, шевроны), в том или ином сочетании встречаются на всех кельтах красноярско-ангарских типов. Рассма- триваемые изделия отличаются наличием отверстий (на обеих широких гранях) от упора для лучшего крепления сердечника в литейной форме.

Обломки двух бронзовых кельтов прямоугольного сечения были найдены в компрессионном слое на о-ве Сосновом, расположенном в 8 км от оз. Байкал, в истоке Ангары [Седякина, 1955]. Судя по опубликованному рисунку [Там же, табл. 1, 13 ], корпус одного из них несколько расширяется к закругленному лезвию. Верхняя часть изделия частично обломана. На широкой грани отмечены три вертикальных тонких валика, доходящие до середины орудия. О наличии орнамента на другой стороне судить не приходится в связи с отсутствием зарисовки.

Кельт, аналогичный курминским по форме, сечению и наличию отверстий на широких гранях, найден на стоянке Катунь I (Чивыркуйский залив оз. Байкал) в осыпи берегового обнажения [Горюнова, Номоконо-ва, Новиков, 2008]. Изделие асимметричное. Его корпус невысокий, широкий, с закругленным и несколько расширенным (за счет последующей проковки) лезвием (рис. 7). Сечение втулки и корпуса прямоугольное. На широких гранях имеется по одному круглому отверстию. По краю втулки и на расстоянии 1 см от него проходят валики. Высота кельта 6,5 см, длина втулки 5, ширина – 2,6 см. Анализ химического состава металла показал наличие примеси мышьяка (более 1 %), что позволяет отнести его к мышьяковистым бронзам. Авторы синхронизируют этот кельт-тесло с комплексом слоя IIIБ поселения Катунь I, который датируют в пределах VII–V вв. до н.э. [Там же]. В основу датировки положен кинжал с бабочковидным перекрестием раннескифского облика, типологически относящийся к VI–V вв. до н.э. [Грязнов, 1941]. Он также изготовлен из мышьяковистой бронзы (содержание мышьяка в пределах 1,0–1,5 %).

Рис. 7. Кельт с местонахождения Катунь I.

Два сходных между собой бронзовых кельта-тесла найдены в погр. 1 и 3 в бухте Курла на Северном Байкале [Шмыгун, Сергеева, Лыхин, 1981]. Изделия асимметричные, прямоугольные в горизонтальном сечении (см. рис. 6, 2 ). Корпус прямой, лезвие слегка выпуклое. С двух сторон кельты орнаментированы тремя тонкими, расходящимися в виде лучей валиками, которые доходят до середины изделий. Верхние части орудий обломаны. На боковых гранях выделяются литейные швы. Во втулках обоих орудий сохранились остатки древесины. Высота одного кельта 10 см, длина втулки 5,2, ширина – 2,5 см. Проведенный спектральный анализ показал, что одно изделие изготовлено из мышьяковистой бронзы (содержание мышьяка 2,6 %), другое – из сплава с примесью мышьяка (4 %) и сурьмы (1,3 %) [Там же]. По мнению Н.Ф. Сергеевой, бронзы с довольно значительным содержанием мышьяка характерны для Забайкалья, в то время как в прибайкальских оно низкое (в пределах 1,0–1,5 %) [Сергеева, 1981, с. 25]. На основе типологического анализа и состава сплавов бронзовые изделия из погребений бухты Курла датируются серединой или второй половиной I тыс. до н.э. [Шмыгун, Сергеева, Лыхин, 1981].

На территории Забайкалья бронзовые кельты связывают с культурой плиточных могил. Один экземпляр с прямоугольным сечением втулки и корпуса зафиксирован в погр. 10 могильника Саянтуй [Членова, 1992, с. 452, табл. 102, 10 ; Цыбиктаров, 1998, с. 60, 256] (см. рис. 6, 3 ). У него вокруг втулки широкий валик (муфта). Ниже расположен шевронный орнамент в виде трех групп вписанных друг в друга двух углов вершинами вниз. В средней части обеих сторон под валиком имеются отверстия. Высота изделия 8 см, длина втулки 6, ширина – 3,5 см. В плиточной могиле в местности Дарасун найдена двухстворчатая литейная форма из камня, предназначенная для отливки прямоугольного кельта, украшенного горизонтальным валиком [Цыбиктаров, 1998, с. 60, 249]. Данные погребальные комплексы А.Д. Цыбиктаров соотносит с ранним периодом скифо-тагарского времени (поздний бронзовый – ранний железный века). Этим же временем датируются бронзовые изделия Закаменского клада, обнаруженного в Бурятии на р. Джида [Хамзина, 1981; Членова, 1992, с. 451, табл. 101, 39–42 ]. Кельты из него (4 экз.) прямоугольные в горизонтальном сечении. На некоторых из них вокруг втулки имеется широкий валик (муфта), на трех – отверстия от упора для крепления сердечника в литейной форме. Декор (горизонтальный валик) отмечен только на одном изделии.

Все рассмотренные кельты относятся к скифо-та-гарскому времени и не выходят за рамки VIII (VII)– III вв. до н.э. Они сходны между собой и с курмински-ми изделиями по форме корпуса (прямой либо слегка расширяющийся к лезвию), сечению втулки и корпу- са (прямоугольное) и отсутствию ушек. По орнаментации первый курминский кельт наиболее сопоставим с красноярско-ангарскими типами (в частности, с четвертой группой), распространенными в таежной полосе от Енисея до Приангарья. Их сближают геометрический тонковаликовый орнамент и основные элементы узора (горизонтальная полоса, разделительные вертикальные линии, шевроны). Своеобразие курминских кельтов заключается в наличии отверстий от упора для крепления сердечника в литейной форме и индивидуальном декоре второго экземпляра. От забайкальских кельтов, также имеющих отверстия на широких гранях, их отличает отсутствие валика или муфты вокруг втулки и орнаментация – на забайкальских она упрощена либо полностью отсутствует (исключение составляет образец из погр. 10 могильника Саянтуй).

Курминские кельты отличаются и составом металла (отлиты из «чистой» меди). Кельты красноярско-ангарской группы и забайкальские скифо-тагарского времени изготовлены преимущественно из оловя-нистых и мышьяковистых сплавов (образцы из «чистой» меди встречаются крайне редко) [Сергеева, 1981, с. 22–25, 34–35].

Заключение

Рассмотренные в статье курминские кельты по набору признаков относятся к изделиям скифо-тагарского времени. На территории Приольхонья в этот период появились погребения носителей культуры плиточных могил, центр ареала которой – Забайкалье и Монголия [Членова, 1992; Цыбиктаров, 1998, с. 23–26; Туркин, 2003; Горюнова, Магдеева, Новиков, 2019]. Районы Приольхонья и Кудинских степей являются крайней северной зоной распространения этой культуры. В настоящее время здесь вскрыто 47 плиточных могил (практически все нарушены в древности); в 14 из них обнаружены медно-бронзовые изделия, выполненные в скифо-тагарских традициях [Горюнова, Магдеева, Новиков, 2019]. В их числе фигурные бляшки и крюк-подвеска с зооморфными изображениями, втульчатые наконечники стрел, стремевидные удила и др. С этим периодом связывают уникальный бронзовый меч, случайно найденный в одной из падей Приморского хребта, между с. Черноруд (современное название Шара-Тогот) и Сарминским ущельем [Мо-лодин, Медведев, 2015]. Авторы публикации по ряду признаков (своеобразно оформленная гарда в виде голов медведя, личина в центре перекрестия и т.д.) датировали его скифским временем. Кельты в Приоль-хонье встречены впервые.

В настоящее время для плиточных могил При-ольхонья имеется серия скорректированных радио- углеродных AMS-дат (20 дат), хронологический диапазон которых составляет 2 778–1 998 кал. л.н. [Ватерс-Рист и др., 2016; Горюнова, Магдеева, Новиков, 2019]. Они свидетельствуют о проникновении носителей культуры плиточных могил на эту территорию с VIII в. до н.э.

Можно было бы предположить, что курминские кельты отно сятся к разрушенному погребению, но осмотр местности, где они были найдены, показал отсутствие на этой территории каких-либо надмогильных сооружений. Отнесение их к поселенческому комплексу также сомнительно, поскольку в окрестностях не обнаружены другие археологические материалы, свидетельствующие о наличии культурного слоя. Наиболее вероятным объяснением компактного расположения кельтов, их специального покрытия достаточно крупной плитой, на наш взгляд, является их принадлежность к небольшому тайнику (кладу, хранилищу). Спрятанные металлические вещи, несомненно, представлялись ценными в связи с их редкостью и ограниченной сырьевой базой для их изготовления на территории Прибайкалья. Комплексы, близкие по функциональному назначению (тайники, клады), достаточно широко известны по материалам скифо-тагарского времени сопредельных территорий (Верхне-Метляевский, Закаменский, Корсуковский клады и др.).

В целом курминские кельты имеют сходство с красноярско-ангарскими типами, распространенными в лесной и лесостепной полосе, а также с забайкальско-монгольскими, характерными для степных районов. Некоторое их своеобразие, вероятно, демонстрирует культурное влияние и заимствования между обитателями со с едних территорий. Состав металла курминских кельтов («чистая» медь), возможно, свидетельствует об использовании местной сырьевой базы.

Исследование выполнено по государственному заданию Минобрнауки России, проект № FZZE-2020-0021. Авторы выражают благодарность А.В. Вокину за предоставленный археологический материал и информацию о его местонахождении.

Список литературы Металлические кельты с побережья малого моря озера Байкал

- Ватерс-Рист А.Л., Лозей Р.Дж., Номоконова Т.Ю., Туркин Г.В., Горюнова О.И. Первые данные по анализам стабильных изотопов скотоводов позднего голоцена Прибайкалья и их радиоуглеродное датирование // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2016. – Т. 18. – С. 90–109.

- Горюнова О.И., Магдеева Я.Л., Новиков А.Г. Итоги и перспективы исследований плиточных могил Приольхонья (побережье озера Байкал) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2019. – Т. 30. – С. 11–33.

- Горюнова О.И., Номоконова Т.Ю., Новиков А.Г. Многослойное поселение Катунь I – основа периодизации эпохи палеометалла побережья Чивыркуйского залива озера Байкал // Антропоген: палеоантропология, геоархеология, этнология Азии. – Иркутск: Оттиск, 2008. – С. 35–45.

- Гришин Ю.С. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы. – М.: Наука, 1971. – 88 с., 18 табл.

- Гришин Ю.С. Закаменский клад медно-бронзовых изделий (VII–V вв. до н.э.) // СА. – 1981. – № 1. – С. 282–285.

- Грязнов М.П. Древняя бронза Минусинских степей // Тр. Отд. первобытной культуры Гос. Эрмитажа. – 1941. – Т. 1. – С. 237–268.

- Грязнов М.П. К методике определения типа рубящего орудия (топор, тесло) // КСИИМК. – 1947. – № 16. – С. 170–173.

- Максименков Г.А. Бронзовые кельты красноярско-ангарских типов // СА. – 1960а. – № 1. – С. 148–162.

- Максименков Г.А. Верхне-Метляевский клад. – Иркутск: Кн. изд-во, 1960б. – 44 с.

- Молодин В.И., Медведев Г.И. Уникальный бронзовый меч из Прибайкалья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 4. – С. 54–62.

- Cедякина Е.Ф. Археологические исследования на островах р. Ангары // Вестн. Ленингр. ун-та. – 1955. – № 9. – С. 117–120.

- Сергеева Н.Ф. Древнейшая металлургия меди юга Восточной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1981. – 152 с.

- Туркин Г.В. Лесостепное Предбайкалье в кон. II – I тыс. до н.э. (по материалам погребально-поминальных комплексов): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Владивосток, 2003. – 24 с.

- Хамзина Е.А. Клад бронзовых изделий из Закамны // Новое в археологии Забайкалья. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 41–45.

- Цыбиктаров А.Д. Культура плиточных могил Монголии и Забайкалья. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1998. – 288 с.

- Членова Н.Л. Культура плиточных могил // Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. – С. 247–254, 451–453. – (Археология СССР).

- Шмыгун П.М., Сергеева Н.Ф., Лыхин Ю.П. Погребения с бронзовым инвентарем на Северном Байкале // Новое в археологии Забайкалья. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 46–50.