Металлические наконечники копий эпохи бронзы — новые находки с территории Омской области

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются морфологические и хронологические особенности сейминско-турбинских наконечников копий, случайно найденных в Омской обл. Приводятся данные о количестве и картографии таких предметов. Выявлены хронологические отличия наконечников копий эпохи бронзы, отражающие как общую, так и относительную динамику их распространения. Более поздние изделия явно связаны с длительным бытованием наследия сейминско-турбинских бронз на территории Западной Сибири. Дается развернутая характеристика уникальных наконечников копий с антропоморфными, янусовидными изображениями. Доказано, что их стилистические особенности имеют параллели как в окуневской традиции, так и в антропоморфной торевтике Китая эпохи бронзы. В лесостепном и южнотаежном Среднем Прииртышье прослежено сопутствие серии сейминско-турбинских наконечников копий и форм для их отливки. Это явно связано с процессом распространения данных изделий и формированием условий для их местного производства или копирования. Упомянутые факты позволяют заключить, что случайно найденные наконечники копий могут свидетельствовать о транзите таких изделий с южных на северные территории в рамках меридиональных транспортных направлений. Достаточно большое количество и разнообразие наконечников копий эпохи бронзы в Среднем Прииртышье лишний раз подтверждает значение этого региона как одного из центров распространения сейминско-турбинских бронз на юге Западной Сибири.

Эпоха бронзы, юг западной сибири, сейминско-турбинский транскультурный феномен, наконечники копий, направления распространения металлических предметов в эпоху палеометалла, иконография антропоморфных изображений эпохи развитой бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/145147184

IDR: 145147184 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.065-073

Текст научной статьи Металлические наконечники копий эпохи бронзы — новые находки с территории Омской области

Металлические наконечники копий являются не только колющей частью древкового оружия, но и многофункциональным элементом, имеющим статусное и сигнальное значение. По размерам они разделяются на три группы: крупные, небольшие и головки дротиков [Бочкарёв, 2004, c. 391, 404]. В последнее время в Омской обл. было выявлено восемь различных наконечников копий эпохи бронзы, изготовленных из цветного металла. Предметы происходят из случайных сборов и хранятся в музее «Редут Соляной Поворот» в с. Соляном Черлакского р-на Омской обл. (находки из Щербакульского и Седель-никовского р-нов) и Музее образования г. Омска (экземпляр из окрестностей с. Богдановка Горьковского р-на и три копья с крюками из д. Окунево Муром-цевского р-на).

Характеристика находок будет приведена в направлении с юго-запада (Щербакульский р-н) на северо-восток (Горьковский, Седельниковский р-ны) по ряду причин. Во-первых, для юга Западной Сибири, включая Среднее Прииртышье, отмечается тенденция меридионального расположения традиционных транспортных коммуникаций [Матвеев, 2017]. Во-вторых, на данной территории достаточно отчетливо прослеживается распространение некоторых металлических предметов эпохи бронзы (вислообушные топоры) в направлении с юга на север [Бо-

родовский, 2022, c. 41]. В-третьих, сама Омская обл. вытянута в этом направлении. Морфологические особенности найденных наконечников копий имеют явные хронологические различия, что позволяет обсуждать вопросы их распространения на протяжении различных периодов эпохи бронзы. Актуально сть публикации состоит в существенном расширении источниковой базы, включая и случайные находки [Черных, Кузьминых, 1989, c. 31]. Учет таких данных необходим для уточнения реконструкций развития наконечников копий в эпоху бронзы на территории юга Западной Сибири [Бочкарёв, 2004, c. 398; Тихонов, 2022].

Материалы

До недавнего времени в Омской обл. было выявлено 12 наконечников копий эпохи бронзы (рис. 1). Большинство из них локализовалось в окрестностях г. Омска (могильник Ростовка – 6 экз., по одному предмету в Ростовкинском кладе, на памятнике Окунево XI, в устье р. Тара, возле Хлебоприемного пункта, на Татарском увале) [Матющенко, Синицина, 1988, с. 19, рис. 18, 2 , 5 , с. 36, рис. 43, 1 , с. 41, рис. 52, 4 , с. 58, рис. 72, 1 ; Черных, Кузьминых, 1989, с. 68, рис. 28, 3 , с. 69, рис. 29, 1 , 2 ; Дегтярева, Нескоров, 2015; Тихонов, 2022]. Сегодня количество таких находок увеличилось еще на 8 экз. По одному наконечнику копья обнаружено в Щербакульском, Горьковском (с. Бог-дановка) районах и в окрестностях г. Омска, три – в Муромцевском р-не (д. Окунево), два – в Седель-никовском. В рамках реконструкции общей картины распространения колющего древкового оружия на юге Западной Сибири новые находки требуют детальной характеристики.

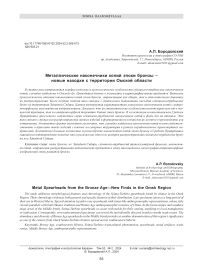

На юге Омской обл. в Щербаркульском р-не во время сельскохозяйственных работ на пашне был найден сильно деформированный наконечник копья из цветного металла (17,3 × 3,0 см) с петельчатым ушком на массивной втулке, которая продолжается до окончания пера (рис. 2, 1 ). У основания втулки расположены два валика с незначительным рельефом. Близок к этому изделию недавно обнаруженный в окрестностях г. Омска на левобережье р. Иртыш вильчатый наконечник копья с узким лавролистным пером и недолитым боковым ушком (рис. 2, 2 ). Северо-восточней г. Омска, в окрестностях с. Богдановка Горьковского р-на был найден еще один наконечник копья

Рис. 1 . Расположение мест обнаружения наконечников копий эпохи бронзы в Омской обл.

1 – Щербакульский р-н; 2 – г. Омск и его окрестности; 3 – Горьковский р-н; 4 – Муромцевский р-н; 5 – Седельниковский р-н.

Рис. 2 . Наконечники копий из Омской обл.

1 – из Щербакульского р-на; 2 – из окрестностей г. Омска; 3 – из с. Богдановка Горьковского р-на; 4 – 6 – из с. Окунева Муромцевского р-на; 7 , 8 – из Седельниковского р-на.

(рис. 2, 3 ). Его размеры 14,3 × 3,0 см. Длина пера 8,5 см, ширина 3 см. Их соотношение составляет 1 : 2,8. Перо узкое, листовидное. Втулка широкая, массивная. Ее длина 5,8 см, диаметр 2,8 см. Соотношение длины втулки и наконечника составляет 1 : 2.

Три вильчатых наконечника с крюками были обнаружены в окрестностях с. Окунева Муромцевско-го р-на (рис. 2, 4–6 ). Они отно сятся к категории длинных [Черных, Кузьминых, 1989, c. 65], имеют разные размеры (38 × 7; 37,0, × 6,5; 35 × 6 см), пламевидные лезвия и гладкие боковые ушки. Плоская поверхность крюков декорирована тремя рядами полосок, количество которых варьирует от трех до четырех, два таких ряда пересекаются у основания этой детали наконечника около его втулки. Следует отметить, что подобные изделия из погребений могильника Ростов-ка имеют более массивную короткую втулку и крюк с гладкой поверхностью [Там же, с. 70, рис. 30, 1 , 2 ].

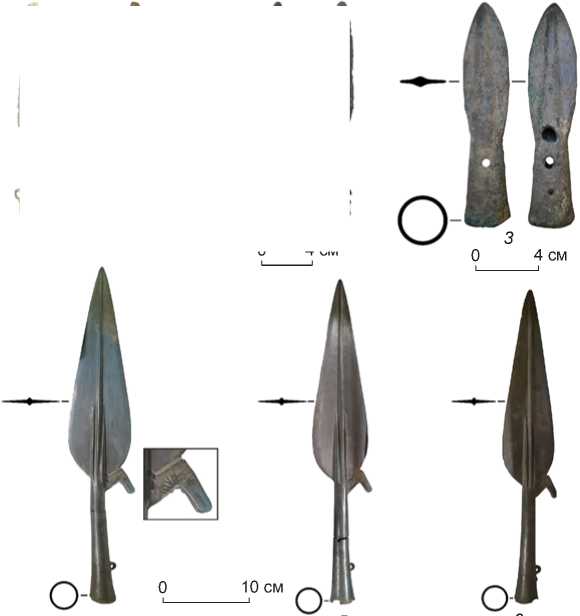

На севере Омской обл. в Седельниковском р-не обнаружены два бронзовых вильчатых наконечника копий с личинами на втулке (рис. 2, 7 , 8 ). Они имеют различные размеры (47,4 × 5,0; 45,3 × 6,5 см) и сломанные у основания пера втулки. Эти изделия являются уникальными для сейминско-турбинского металлического комплекса.

Обсуждение

Целый ряд особенностей рассматриваемых наконечников копий позволяет провести их историкокультурную атрибуцию в рамках различных периодов эпохи бронзы. Например, наличие у экземпляра из Щербакульского р-на (рис. 2, 1 ) округло-ромбического в сечении стержня пера является индикатором широкого территориального распространения и позднего бытования [Черных, Кузьминых, 1989, с. 63]. Однако данный предмет все-таки относится к сейминско-турбинским копьям. Даже отсутствие у него вильчатого элемента не является основанием для отрицания этого [Бочкарёв, 2004, c. 396]. Более того, наличие ушка на втулке косвенно свидетельствует о далеко не самом позднем времени бытования [Там же, c. 398]. По своим морфологическим особенностям экземпляр из Щербакульского р-на имеет определенное сходство с наконечниками копий разряда КД-46, продолжающими линию развития сейминско-турбинских бронз [Черных, Кузьминых, 1989, c. 157, 158, рис. 81, 1–5 ].

В свою очередь, явная нефункциональность ушка наконечника копья из окрестностей г. Омска (рис. 2, 2) указывает на его исключительно декоративное назна- чение. Такая особенность вполне соотносится с тем, что к середине II тыс. до н.э. ушки на втулках стали самодостаточным и самостоятельным элементом декора копий [Бочкарёв, 2010, c. 138]. Это позволяет интерпретировать данный предмет как позднее изделие сейминско-турбинского типа. Сочетание ушек и различных вариантов рельефных валиков на втулках наконечников копий (из Щербакульского р-на и окрестностей г. Омска) дает основание относить их к периоду до первой половины II тыс. до н.э. Некоторая массивность и наличие коротких наклоненных к центральной оси же сткости вильчатых стержней сближают экземпляр из окрестностей г. Омска с наконечниками копий «преображенского» типа [Грушин, 2019]. Показательно, что локализация этого предмета в одном пространственном контексте с ростовкински-ми наконечниками, вероятно, отражает не только длительность бытования сейминско-турбинских бронз в Среднем Прииртышье, но и местное развитие такой технологической традиции [Молодин, 2020, c. 50, 52; Грушин, 2019].

Территориально ближайшим аналогом наконечника копья из с. Богдановка Горьковского р-на (рис. 2, 3 ) является предмет из Ростовкинского клада [Дегтярева, Нескоров, 2015, c. 32–34, рис. 2, 1 ]. Однако они несколько различаются по соотношению длины пера и втулки, которое со ставляет соответственно 1 : 1 и 1,5 : 1. На втулке наконечника копья из с. Бог-дановка имеются четыре отверстия различной величины. Три из них расположены на одной стороне предмета. Отверстия большего размера и неправильной формы, очевидно, являлись следствием недолива металла при изготовлении изделия, а круглые небольшого диаметра могли использоваться для крепления металлического наконечника копья штифтом к деревянному древку. Этот способ широко известен с начала среднего периода эпохи бронзы [Бочкарёв, 2004, c. 387]. Глиняная форма для отливки наконечника близкого типа с таким приспособлением для крепления найдена на оз. Иссык-Куль в Киргизии [Бехтер, Торгоев, 2019, c. 85, рис. 1, 1 , 2 ]. Небольшие размеры экземпляра из с. Богдановка характерны для эпохи поздней бронзы [Бочкарёв, 2004, c. 391]. Тем не менее в целом наконечники копий из цветного металла такой формы бытовали очень длительное время, вплоть до начала железного века [Дегтярева, Нескоров, 2015, c. 32, 33].

Вильчатые наконечники с крюками из с. Окунева Муромцевского р-на (рис. 2, 4–6) по морфологическим особенностям отно сятся к разряду КД-10 сейминско-турбинских бронз [Черных, Кузьминых, 1989, c. 67, 69, рис. 29]. Своеобразие этих наконечников заключается в орнаментации крюков. У других аналогичных изделий они, как правило, не имеют декора. Кроме того, орнамент из несколь- ких частично перекрещивающихся полосок достаточно редко встречается. В единичных случаях он представлен на сейминско-турбинских наконечниках копий (разряд КД-22), кельтах (разряд К-20) и роговых рукоятях [Там же, рис. 18, 3, 4; 19, 4; 35, 2; 110, 25]. Аналоги такого декора на различных материалах (металл и рог) отражают синкретичность культур сейминско-турбинского феномена [Там же, с. 251]. При этом орнамент на крюках наконечников копий из с. Окунева вполне может имитировать оплетку шнуром.

Следует обратить внимание на подчеркнуто угловатые очертания крюков наконечников копий из Среднего Прииртышья (Ро стовка, Окунево). За пределами этой территории подобные изделия из Алтайского края (р. Чарыш) [Там же, c. 70, рис. 30, 3 ] и Северного Китая (поселение Шеньна в пров. Цинхай, поселение Сяванган в пров. Хэнань, г. Аньян пров. Хэнань) имеют более плавно изогнутые крюки [Григорьев, 2021, рис. 1, 2 , 3 , 7 , 8 ]. Однако, если для таких наконечников копий с территории КНР характерно в основном широкое перо, то у предмета с р. Чарыш оно узкое. В соответствии с этими фактами указанные особенности можно рассматривать в рамках аргументации не только местного производства [Там же, c. 8], но и территориального (восточного) своеобразия наконечников копий сеймин-ско-турбинского облика.

Другой интересной особенностью находок из с. Окунева является длинная и достаточно узкая втулка. Она встречается у вильчатых наконечников копий разрядов КД-4 и КД-20 [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 26, 3 ; 34, 1 ]. Такая особенность, возможно, связана с функциональным назначением и хронологией этих предметов. В конце 1990-х гг. вильчатый наконечник копья без крюка, с узкой и длиной втулкой был обнаружен на памятнике Окунево XI [Тихонов, 2022]. Еще недавно считало сь, что такие изделия из окрестностей с. Окунева маркируют северную границу распространения сейминско-тур-бинских бронз в Среднем Прииртышье [Там же]. Однако по сле обнаружения наконечников копий в Седельниковском р-не Омской обл. она сместилась еще севернее.

Узкое лавролистное перо сближает находки из с. Окунева с наконечником копья с крюком, найденным на р. Чарыш в Алтайском крае [Бочкарёв, 2010, с. 125, рис. 1, 9]. У сейминско-турбинских вильчатых наконечников копий такое перо встречается достаточно редко (разряды КД-8, КД-12) [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 28, 3, 4; 31, 1]. Необходимо еще упомянуть предположение о том, что копья с более узким пером бытовали несколько раньше, чем с широким [Lin Meicun, Xiang Liu, 2017, р. 4]. Однако это вряд ли соответствует действительности, поскольку как на запа- де, так и на востоке Евразии достаточно длительное время существовали обе разновидности [Григорьев, 2021, с. 9]. В частности, наконечники копий с узким пером представлены в Лубенском кладе (Украина) рубежа бронзового и железного веков [Клочко, 2009, с. 155, рис. 6, 3, 4; 10, 1–4].

Суще ствуют и региональные особенности вильчатых наконечников копий сейминско-турбинского облика с узким лавролистным пером. Например, для Обь-Иртышья выделяется «преображенский» тип таких изделий [Грушин, 2019]. У них перо выглядит узким и длинным, а зубья вилки короткие и сходятся на центральном ребре жесткости [Молодин, 2020, с. 51, рис. 1, 4 ]. Такая особенность в полной мере представлена у наконечника из окрестностей г. Омска (рис. 2, 2 ), тогда как на двух изделиях из Седель-никовского р-на (рис. 2, 7 , 8 ) короткая вилка в основании пера лишь незначительно наклонена в сторону центрального ребра жесткости. Следует заметить, что в Среднем Прииртышье найдены как такие наконечники копий, так и с широким пером и достаточно длинными зубьями вилки, не сходящимися у центрального ребра жесткости (предметы из с. Окунева). Последние близки к вильчатым наконечникам копий «ростовкинского» типа [Грушин, 2019]. Данный факт очерчивает границы локального бытования различных разновидностей сейминско-турбинских наконечников копий на юге Западной Сибири.

Находки из Седельниковского р-на имеют целый ряд уникальных особенностей. Одна из них – сдвоенные петельчатые выступы на втулках. Они, возможно, выполняли функцию дополнительных ушек. Такой элемент является крайне редким для сеймин-ско-турбинских наконечников копий. В качестве примера можно привести наконечник из Ростовки [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 31, 2 ], а также литейную форму, обнаруженную на Иртыше [Михайлов, 2012]. Наиболее близкие парные сдвоенные ушки представлены на изделии из Сианя (пров. Шэнси, Китай) [Киселев, 1960].

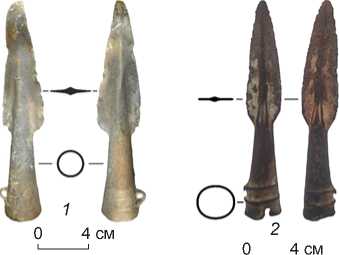

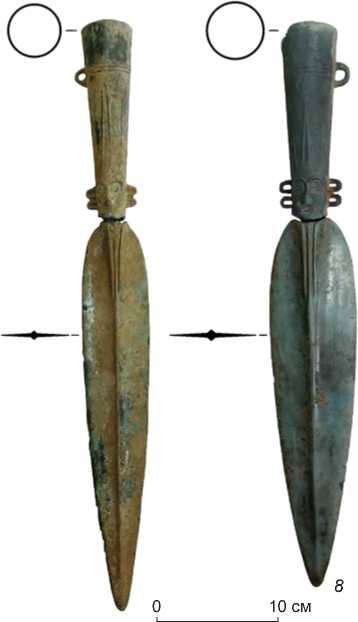

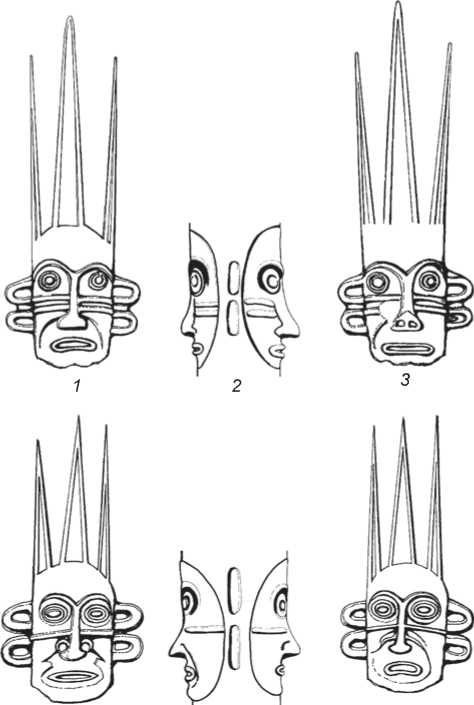

Особого внимания заслуживают янусовидные изображения личин на втулках (рис. 3, 4). Такие образы, как правило, бывают представлены несколькими разновидностями. Среди них идентичные личины, лики с выражением противоположных эмоциональных состояний, лица персонажей разного возраста или пола [Тишков, 2017, с. 157]. Антропоморфные изображения на втулках копий из Седель-никовского р-на, нанесенные на одно изделие, почти идентичны. На длинном наконечнике глаза у личины округлые, а на укороченном – эллипсоидные. Различаются и изображения «трехрогих» головных уборов. Если на длинном наконечнике (рис. 4, 1 , 3 ) окончания лучей закругленные, то на укороченном (рис. 4, 4 , 6 ) – заостренные.

0 10 cм

Рис. 3 . Янусовидные личины на втулках длинного ( 1 , 2 ) и укороченного ( 3 , 4 ) наконечников из Седельников-ского р-на.

Территориально ближайшая аналогия рассматриваемым янусовидным изображениям обнаружена в Крутинском р-не Омской обл. – случайно найденный каменный жезл с р. Ир [Там же, рис. 3]. Этот предмет датируется в широких пределах (от эпохи бронзы до раннего железного века). В Китае (уезд Цзюньсянь пров. Хэнань, Синдунь, могила М 21) известно янусовидное навершие из цветного металла эпохи бронзы [Комиссаров, 1988, с. 44]. Учитывая наличие других косвенных аналогий в китайских материалах бронзового века для антропоморфного декора наконечников копий из Седельниковского р-на, их сходство с оформлением навершия ирского каменного жезла вполне можно рассматривать в качестве одного из аргументов для эпохальной синхронизации этих предметов из Омской обл. Интересна гипотеза о принадлежности каменных антропоморфных жезлов на среднем Иртыше и в Синьцзяне к ритуальным атрибутам сейминско-турбинских литейщиков [Соловьев, Черемисин, Комиссаров, 2022, с. 81].

45 6

Рис. 4. Прорисовки янусовидных личин на втулках длинного ( 1–3 ) и укороченного ( 4–6 ) наконечников из Седельниковского р-на.

Изображение личин на статусных предметах может быть связано с традицией апотропеев. Следует также заметить, что оптимальным для обзора антропоморфных личин на втулках наконечников копий является расположение предметов острием вниз. В таком случае эти изделия более функциональны как ассегаи – короткие мечи или массивные кинжалы. Оружие такого типа в эпоху бронзы известно по находкам из Якутии (Сэнеле, Укулаан) [История Сибири, 2022, с. 506, рис. 262, 4 , 5 ].

Особое внимание следует обратить на антропологические характеристики личин на втулках копий из Седельниковского р-на: значительно выступающие носы, достаточно большие глаза и «уши». По таким признакам они обнаруживают определенное сходство с антропоморфной торевтикой Китая (Цзиньша и Саньсиндуй в пров. Сычуань), датируемой XII–X вв. до н.э. [Deng Yiuke, 2007, р. 37; Ста-футти, Ромагноли, 2015, с. 16, 36, 37]. Однако антропологические признаки этих изображений имеют явно некитайское происхождение [Стафутти, Ромагноли, 2015, с. 37].

Не менее важно то, что объемные личины на втулках наконечников копий из Седельниковского р-на находят явные параллели с антропоморфными изображениями на керамике с поселения Самусь-4 в Томском Приобье [Есин, 2009, с. 11, рис. 28, 29, 34, 39, 59, 8 ; 62, 19 ]. Среди достаточно большого разнообразия их вариантов особенно близка рассматриваемым самусьская личина с треугольным центральным «лучом» и выступами на щеках [Там же, рис. 64, 20 ; с. 400, табл. 1, 134]. Следует подчеркнуть, что такое изображение на керамике с поселения Самусь-4 единичное и соотносится с окуневской изобразительной традицией [Есин, 2002, с. 54; 2009, с. 229]. Это достаточно важно, поскольку округлые глаза у личин на втулках наконечников из Седельниковского р-на имеют явное сходство с окуневской иконографией [Молодин, 2021, с. 276, рис. 1, 4, 14]. Необходимо подчеркнуть, что такой разрез глаз существенно отличается от миндалевидного на золотых масках и антропоморфной торевтике Китая эпохи бронзы [Deng Yiuke, 2007, р. 37; Стафутти, Ромагноли, 2015, с. 16, 36, 37]. Кроме керамики, изображения трехлучевого головного убора есть на каменных изваяниях (на перевале водораздела рек Тёя и Таштып и на берегу р. База) [Новоженов, 2012, рис. 87, 2 ; Богданов, 2022, рис. 8, 9 ].

В настоящее время на примере антропоморфных изображений доандроновского периода эпохи бронзы на юге Западной Сибири выделяются три зоны (приенисейская, приобская, среднеиртышская), в которых представлены различные головные уборы [Молодин, 2021, с. 278, 279]. В таком формате личины на втулках наконечников копий из Седель-никовского р-на можно отне сти к достаточно редким не только для Среднего Прииртышья, но и для Верхнего Приобья. Этот факт существенно расширяет представления о специфике иконографии одного из самых западных ареалов антропоморфной пластики культур эпохи ранней – развитой бронзы Западной Сибири.

Другой особенностью янусовидных личин на втулках наконечников копий из Седельниковского р-на является наличие одной (рис. 4, 4–6) или двух (рис. 4, 1–3) поперечных полос по центру. Однако эти полосы не пересекают линию спинки носа, тогда как на ритуальных деревянных масках из Сяохе (Северный Китай) и окуневских каменных стелах в Хакасии [Мо-лодин, 2022, с. 135, рис. 1, 1, 2, 4, 6; Богданов, 2022, с. 52, рис. 6, 7] они проходят через все лицо. Поэтому для янусовидных личин на втулках наконечников копий из Седельниковского р-на следует отметить определенное своеобразие в отражении такой окуневской традиции, что, возможно, обусловлено территориаль- ной удаленностью Среднего Прииртышья и опосредованностью контактов с указанной культурой. В этой связи необходимо еще упомянуть гипотезу, согласно которой на поселении Самусь-4 в Верхнем Приобье в орнаментальной керамической традиции прослеживаются признаки миграции небольшой группы окуневского населения [Есин, 2002, с. 54].

Следует также обратить внимание на подчеркнутые рельефные носогубные складки у личин на втулках наконечников копий из Седельниковского р-на. В реальности на лице они появляются вследствие целого ряда причин. Среди них возрастные изменения, активная мимика, воздействие жаркого климата. Необходимо также подчеркнуть, что на объемных антропоморфных изображениях из поселенческого комплекса Самусь-4 носогубные складки тоже очень отчетливо выражены [Молодин, 2021, с. 276, рис. 1, 14 ].

В целом сходство ряда деталей художественных образов позволяет соотносить личины на втулках наконечников копий из Седельниковского р-на и их са-мусьские и окуневские аналоги с определенной изобразительной традицией [Маршак, 1971, с. 16, 17].

Заключение

При атрибуции сейминско-турбинских вильчатых наконечников копий, недавно выявленных на территории Омской обл., следует заметить, что их пропорции далеко не всегда могут быть исчерпывающим аргументом для определения культурной принадлежности. В частности, если считать соотношение длины пера и длины втулки (от устья до основания пера) у сейминско-турбинских вильчатых наконечников копий 2 : 1 неким стандартом [Михайлов, 2022, с. 554], то упомянутые выше предметы из Омской обл. выглядят совсем не канонично. У изделия из окрестностей Омска этот показатель составляет 1,47 : 1, у наконечников из с. Окунева – 1,6 : 1; 1,64 : 1; 1,7 : 1; а у предметов из Седельниковского р-на – 2 : 1; 1,9 : 1. Однако, если задействовать индексы (Д2/Д1 × 100, где Д1 – длина наконечника, Д2 – пера) как отличительные признаки сейминско-турбинских изделий [Бочкарёв, 2010, с. 130], то результаты будут совершенно иными: соответственно 59, 62, 65, 67, 73, 75. У турбинских копий преобладают длинноперые наконечники (индексы 65–70–75), тогда как у сейминских – с пером средних размеров (индексы 55–60–65). При этом среди первых отсутствуют изделия с самыми низкими индексами (51–55), а среди вторых с предельно большими (71–75) [Там же, с. 131, рис. 7]. Судя по этим параметрам, наконечники копий из Омской обл. по своим пропорциям близки к турбинским изделиям. В связи с этим необ- ходимо подчеркнуть, что у вильчатых наконечников копий из Щербакульского, Муромцевского и Се-дельниковского р-нов ребро же стко сти не выходит за пределы стержня пера. Такая особенность характерна для турбинских наконечников копий [Бочкарев, 2004, с. 394].

Абсолютная хронология как самих сейминско-турбинских бронз, так и конкретных разновидностей вильчатых наконечников копий (разряд КД-10) даже с привлечением естественно-научных методов (радиоуглеродное и дендрохронологическое датирование) до сих пор является дискуссионной [Григорьев, 2021, с. 5]. Например, на могильнике Ростовка погр. 8, 34 и клад у погр. 24 с вильчатыми наконечниками с крюками (разряд КД-10) по костям скелетов датируются XXII–XX и XXII/XXI–XVIII вв. до н.э. [Марченко и др., 2017, с. 289, рис. 2]. Общая хронология всего некрополя определяется в пределах XXIII– XIX вв. до н.э., тогда как вероятный интервал существования сейминско-турбинского транскультурного феномена XVIII в. – 1600/1550 г. до н.э. [Григорьев, 2021, с. 5]. Вильчатые наконечники копий, недавно обнаруженные на территории Омской обл., очевидно, относятся к разным его периодам и обладают целым рядом уникальных особенностей. Главной является наличие на втулках наконечников копий из Седельни-ковского р-на янусовидных антропоморфных личин с лучевидными головными уборами, никогда ранее не встречавшихся среди декора сейминско-турбин-ских таких изделий. Это, пожалуй, самое западное проявление такого изобразительного феномена. Антропоморфные образы на втулках наконечников копий из Седельниковского р-на, очевидно, вписываются в тенденцию не только активного кросскультурного взаимодействия эпохи развитой бронзы, но и адаптации в соответствии с местными условиями [Молодин, 2020, с. 51]. Наличие самусьско-окуневского «художественного» гибрида на этих изделиях вполне наглядно отражает синхронность окуневской и сейминско-тур-бинской традиций металлообработки [Черных, Кузьминых, 1989, с. 248].

Влияние сейминско-турбинского феномена на производство копий прослеживается вплоть до эпохи поздней бронзы. В частности, это выражается в сохранении ушек у основания втулки наконечника как в Восточной Европе [Черниченко, 2016, с. 113], так и в Западной Сибири. На территории Омской обл. такая особенность зафиксирована в ее южной части (Щербакульский р-н). Юг Западной Сибири в полной мере относится к регионам Евразии, где влияние сейминско-турбинской традиции сохранялось достаточно долго. Эта территория была одним из центров активного распространения предметов данного бронзолитейного комплекса [Черных, Кузьминых, 1989, с. 31, 247; Черниченко, 2016, с. 117].

Более того, для Среднего Прииртышья характерна не только насыщенность сейминско-турбинскими бронзами [Черных, Кузьминых, 1989, с. 31], но и их адаптация к местной среде, включая появление особых форм изделий [Кузьминых, 2011; Молодин и др., 2018; Молодин, 2020, с. 50].

Компактность пространственной локализации таких находок в меридиональном формате позволяет фиксировать культурные и ландшафтные границы в эпоху палеометалла, а также основные направления перемещения древнего населения, использовавшего природные коридоры как пути сообщения. Иртыш и его притоки играли важнейшую роль в распространении и адаптации сейминско-турбинских бронз на территории Западной Сибири [Молодин и др., 2018, c. 56].

Автор признателен П.В. Чибышеву и канд. ист. наук А.В. По-леводову за представленную информацию об артефактах.