Метод главного фактора в оценке машин и оборудования

Автор: Смоляк Сергей Абрамович

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством - оценка различных объектов

Статья в выпуске: 8 (191), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача оценки рыночной стоимости машины с известными характеристиками на основе информации о характеристиках и стоимостях ее аналогов. при этом вид зависимости стоимости машин от их характеристик считается неизвестным. Автор предлагает метод решения, близкий к методу главных компонент, показывает, что он применим для оценки нескольких машин по данным об одних и тех же аналогах, и полагает, что его использование позволит повысить обоснованность расчетов рыночной стоимости машин и оборудования.

Оценка стоимости машины, метод главного фактора, метод направленных корректировок, главные параметры машин, регрессионные стоимостные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/170172302

IDR: 170172302

Текст научной статьи Метод главного фактора в оценке машин и оборудования

В конце 1990-х годов В. Быковой был предложен метод направленных корректировок для оценки машин и оборудования (далее – машины). В 2000 году он был изложен в работах [1, 2], а позднее – в ряде учебников и учебных пособий (см. [3–6]). Этот метод предназначен для оценки машин в ситуациях, когда известно много характеристик машины и ее аналогов, но неизвестно, как именно каждая из них влияет на стоимость. При применении этого метода предполагается, что различия в степени износа машины и аналогов учитываются отдельно, так что, по существу, этот метод ориентирован на оценку восстановительной стоимости (далее – ВС) машины по данным о ВС ее аналогов.

Суть метода продемонстрируем на простом примере, приведенном в работе [4]. Единицы измерения стоимости машин здесь и далее не указываются.

Пример 1

Оценивается стоимость пилорамы КРС75 (далее – машина М0) по данным ее «нижнего» и «верхнего» аналогов – пилорам РК63-2 и Р80-2 (далее – машины М1 и М2). Значения характеристик машин приведены в таблице 1 (в работе [4] – таблица 4.7). Предполагается, что увеличение значения любой характеристики повышает потребительские свойства машины и, следовательно, увеличивает ее стоимость.

Таблица 1

Значения характеристик оцениваемой машины и ее аналогов

|

Характеристика |

Обозначение характеристики |

Машина |

||

|

М0 |

М1 |

М2 |

||

|

Ширина просвета пильной рамки, мм |

X 1 |

750 |

630 |

800 |

|

Ход пильной рамки, мм |

X 2 |

360 |

400 |

500 |

|

Частота вращения главного вала, об/мин |

X 3 |

285 |

285 |

250 |

|

Наибольшая длина распиливаемых бревен, м |

X 4 |

7,5 |

7,5 |

10 |

|

Наибольшая подача на 1 оборот главного вала, мм |

X 5 |

26 |

22 |

40 |

|

Наибольшее число пил в поставе |

X 6 |

12 |

12 |

14 |

|

Мощность электродвигателей, кВт |

X 7 |

52,4 |

44,4 |

64 |

|

Производительность, м3/ч |

X 8 |

4 |

5 |

9 |

|

Стоимость |

V |

– |

415,3 |

590,8 |

Суть метода состоит в подсчете количества повышающих и понижающих корректировок, которые необходимо внести в стоимости аналогов для получения искомой оценки.

Из таблицы 1 видно, что для «приведения» машины М1 («нижний» аналог) к М0 необходимо увеличить три характеристики ( X 1, X 5 и X 7) и уменьшить две ( X 2 и X 8). Это позволяет (см. [1, 2]) определить количество «действующих повышающих корректировок»: 3 – 2 = 1. Точно так же, чтобы «привести» машину М2 («верхний» аналог) к М0, необходимо уменьшить семь характеристик ( X 1, X 2, X 4, X 5, X 6, X 7 и X 8) и увеличить одну ( X 3). Таким образом, здесь количество «действующих понижающих корректировок» составит: 7 – 1 = 6. На этом основании предлагается оценить стоимость V 0 машины М0 как средневзвешенную из стоимостей машин М1 и М2, приняв в качестве весов указанные количества действующих корректировок в обратном порядке (то есть аналогу с меньшим количеством корректировок приписывается больший вес). В результате находим:

V 0 = (415 , 3 X 6 + 590 , 8 X 1) / (6 + 1) = 440 , 4.

В работах [2–4] этот метод обобщен на случай, когда имеются более двух аналогов и отдельным характеристикам можно придавать различные веса, однако мы пока не будем на этом останавливаться.

К преимуществам рассматриваемого метода, безусловно, следует отнести то, что для его применения не требуется информация о «степени влияния» отдельных характеристик на стоимость машины. Однако он имеет и недостатки, а именно:

-

1) считается, что все характеристики влияют на стоимость машины примерно одинаково – на результат расчета влияет только количество отличающихся в ту или другую сторону характеристик машины и ее аналога. Поэтому в примере 1 результат не изменился бы, если у оцениваемой машины были бы, например, такие характеристики: X 2 = 400, но X 3 = 275;

-

2) результат оценки не меняется, как бы ни менялись значения характеристик оцениваемой машины (и ее аналогов) в определенных интервалах. Так, в примере 1 результат оценки стоимости машины будет одним и тем же при любом значении X 5 в пределах от 23 до 39;

-

3) результат оценки меняется скачком , как только значения какой-либо характеристики у машины и ее аналога сравняются. Например, если бы у машины М0 значение X 3 оказалось чуть меньше (скажем, 284 вместо 285), то результат оценки сразу уменьшился бы с 440 , 4 до 415 , 3. Другими словами, этот метод не обеспечивает непрерывную зависимость стоимости машины от значений ее характеристик;

-

4) при наличии более двух аналогов возникают проблемы при выборе «нижнего» и «верхнего» аналогов. Их можно преодолеть, вводя дополнительные допущения, не связанные с сутью рассматриваемого метода.

Казалось бы, эти недостатки имеют формально-математической характер. Между тем они достаточно серьезные. Дело в том, что все характеристики машин взаимосвязаны. Об этом можно судить по коэффициентам корреляции между характеристиками машин из примера 1 (см. таблицу 2, в которой коэффициенты корреляции, превышающие 0 , 9, выделены жирным шрифтом).

Как видим, многие характеристики машин тесно связаны друг с другом. Так, высоким является коэффициент корреляции между X 2 и X 3 (-0,961). Тогда изменение X 2, скорее всего, должно приводить к противоположному изменению X 3. По этой причине повышающая корректировка стоимости М1 по характеристике X 2 должна одновременно сопровождаться понижающей корректировкой этой стоимости по характеристике X 3, что в рассматри-

Таблица 2

Коэффициенты парных корреляций между характеристиками машин

Высокие корреляции между характеристиками машин не случайны и не обусловлены тем, что для оцениваемой машины выбраны всего два аналога. Они наблюдаются и при рассмотрении трех и большего числа машин разных видов. Дело в том, что при проектировании аналогичных машин обычно исходят из небольшого числа основных ее характеристик, рассчитывая на их основе все остальные.

Но в таком случае возникает задача найти какой-то «главный фактор», с которым все остальные характеристики были бы наиболее тесно связаны какой-то зависимостью, и выяснить, как он влияет на стоимость машин. Казалось бы, решение такой задачи очевидно – технические специалисты давно используют классификации машин по их главным параметрам . Более того, в работе [4, с. 142] прямо указано, что «основной технологический параметр для лесопильных рам – ширина просвета пильной рамки», то есть X 1. Увы, именно эта характеристика связана с остальными не очень сильно, во всяком случае слабее, чем X 7 или X 8. Мало того, стоимость машины в оценке обычно связывается с ее производительностью (в нашем случае – X 8). Это значит, что при решении поставленной задачи ориентироваться на «главные технические параметры» машин не стоило бы.

Другой подход к выбору «главного фактора» можно вывести из применяемых оценщиками регрессионных стоимостных моделей.

Так, в работе [4, с. 150] построена зависимость стоимости листогибочных кривошипных прессов от номинального усилия пресса ( X 1, кН) и длины рабочего стола ( X 2, мм):

V = 0,76 х X О 7326 х X 2 0 1822

■

Отсюда сразу же следует, что в качестве «главного фактора» пресса можно было бы принять, например, Х 0 ,732 6 х X 0 ,182 2 . К такой степенной комбинации характеристик мы еще вернемся, а пока заметим, что какого-то «технического» смысла она не имеет, хотя и связана со стоимостью машин прямой пропорциональной зависимостью.

В нашем случае у машин 8 характеристик и, комбинируя их, можно сформировать много разных «главных факторов». Более того, разным комбинациям могут отвечать одинаковые значения «главного фактора». Так, два разных фактора F = 0,5 X 1 + 4,5 X 6 + 22 X 8 и G = 0,124 X 2 + 0,6776 X 3 + 10,74 X 5 для машин М0, М1, М2 принимают одни и те же значения – 517, 479 и 661, поэтому подбирать подходящие линейные (или еще какие-нибудь) комбинации характеристик нет необходимости, достаточно лишь подобрать их подходящие значения для каждой машины.

Таким образом, мы приходим к тому, что в примере 1 надо найти некий набор из трех чисел ( F 0, F 1, F 2), который можно трактовать как значения некоего «главного фактора» у машин М0, М1, М2, не придавая этому фактору какой-либо «технический» смысл. Разумеется, этот «главный фактор» должен быть возможно более тесно связан со всеми характеристиками машин. Если бы речь шла о тесноте связи между двумя факторами, то ее мерой естественно было бы считать коэффициент корреляции. Так, тесноту связи между «главным фактором» и X 5 можно было бы измерить коэффициентом корреляции между набором ( F 0, F 1, F 2) и набором (26, 22, 40), стоящим в строке X 5 таблицы 1. При этом тесной надо было бы считать связь, у которой коэффициент корреляции близок к 1 или к -1 (в первом случае связь будет положительной, во втором отрицательной). На этом основании тесноту связи лучше характеризовать коэффициентом детерминации , который в данном случае совпадает с квадратом коэффициента корреляции. Но в нашем примере характеристик у машин много (8), поэтому мерой тесноты соответствующих связей естественно принять сумму коэффициентов детерминации между набором ( F 0, F 1, F 2) и всеми наборами, расположенными в строках X 1– X 8 таблицы 1. Это значит, что «главному фактору» должен отвечать такой набор ( F 0, F 1, F 2), для которого сумма коэффициентов детерминации с наборами, расположенными в строках X 1– X 8 таблицы 1, будет наибольшей.

Эта задача давно известна в статистике. Она является первым шагом так называемого метода главных компонент (Principal Component Analysis), предложенного Карлом Пирсоном в 1901 году и применяемого для отыскания наиболее важных факторов, определяющих характеристики объектов (подробнее см., например, [7–10]). Для нашей цели важно, что искомый набор определяется не однозначно. Дело в том, что коэффициенты детерминации не изменятся, если все числа в наборе ( F 0, F 1, F 2) умножить на какое-либо отличное от нуля число (то есть изменить «масштаб» фактора) или увеличить на одно и то же число (то есть изменить «начало отсчета» фактора). Поэтому достаточно отыскать такой «подходящий» набор ( F 0, F 1, F 2), для которого среднее значение из величин Fi будет равно 0, а их дисперсия будет равна 1. Не будем пока останавливаться на методе решения этой задачи, а посмотрим, как использовать полученное решение для оценки стоимости машины М0.

Итак, предположим, что мы нашли «главный фактор», наиболее тесно связанный с характеристиками машин. Естественно считать, что этот фактор будет достаточно тесно связан и со стоимостью машин. В таком случае мы можем построить зависимость стоимости машин V от «главного фактора» F и с ее помощью установить, какая стоимость V 0 отвечает значению F 0 – значению «главного фактора» для машины М0.

В нашем примере зависимость V(F) предельно проста – это прямая линия, соединяющая точки (415,3, F1) и (590, F2). Тогда искомая стоимость V0 находится путем линейной интерполяции, причем коэффициент детерминации между набором (F0, F1, F2) и набором стоимостей машин (V0, 415,3, 590) будет точно равен 1. Отсюда сразу же следует, что нет необходимости вначале подбирать «подходящий» набор (F0, F1, F2), а затем рассчитывать стоимость V0 машины. Вместо этого можно сразу же искать все 4 неизвестные величины F0, F1, F2, V0 так, чтобы их среднее значение стало равным 0, их дисперсия равной 1, а сумма коэффициентов детерминации между набором (F0, F1, F2) и наборами всех характеристик машин (включая их стоимости!) оказалась максимальной. Такой метод оценки можно назвать методом главного фактора 1.

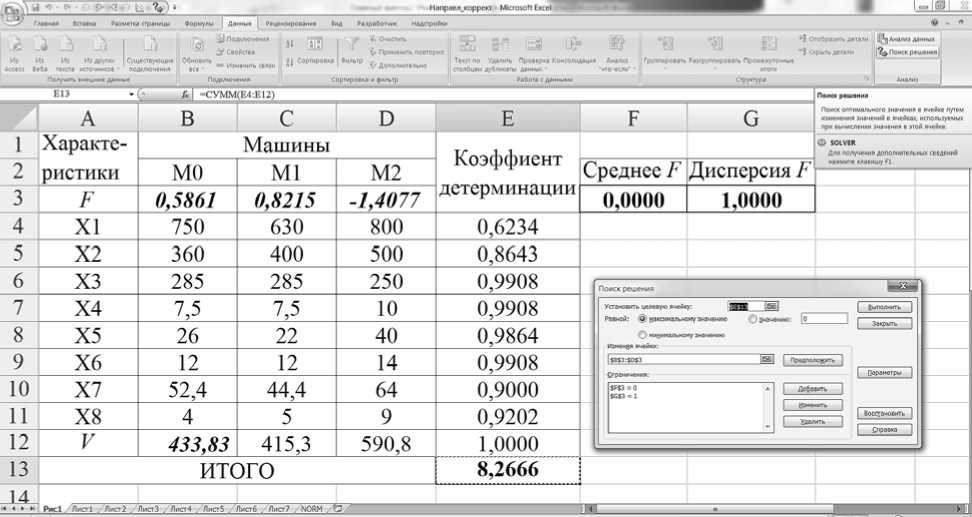

Подобные задачи хорошо решаются в электронных таблицах. На рисунке показано решение рассматриваемого примера.

Рабочий лист Excel с расчетом стоимости машины

В ячейках B4–D12 записаны исходные данные (табл. 1), вместо стоимости машины в ячейке B12 проставляется любое число. Аналогично в ячейках B3–D3 проставляются любые числа. В ячейки F3 и G3 вставляются стандартные формулы для расчета среднего значения (функция СРЗНАЧ) и дисперсии (функция ДИСПР) из значений B3, С3 и D3. В ячейках Е4–Е12 вставляются формулы для расчета квадратов коэффициентов корреляции между набором (B3, С3, D3) и наборами, стоящими в тех же графах соответствующих строк таблицы (при этом используется стандартная функция КОРРЕЛ), в ячейке Е13 – сумма ячеек Е4–Е12. Затем используется опция «Поиск решения» (жирный знак вопроса со стрелкой). В раскрывающемся меню ставится задача: установить максимальное значение в ячейке Е13, изменяя ячейки B3–D3 и B12 (выделены жирным курсивом) при ограничениях F3 = 0 и G3 = 1. На рисунке показано полученное решение. Рассчитанная стоимость оцениваемой машины составила 433,83, что довольно близко к результату, полученному при применении метода направленных корректировок.

В изложенном виде метод главного фактора применим и при наличии трех или большего числа аналогов. Приведем подобный пример, построенный на данных примера 5.11 из работы [6].

Пример 2

Оценивается стоимость автоматической блочной котельной АМБК-0,4 (далее – М0) по данным о шести ее аналогах (с М1 по М6). Для характеристик машин используются следующие обозначения:

|

Характеристика |

Обозначение характеристики |

|

Мощность, МВт |

X 1 |

|

КПД котлов |

X 2 |

|

Отапливаемый объем, тыс. м3 |

X 3 |

|

Производительность, м3/ч |

X 4 |

|

Давление газа, КПа |

X 5 |

|

Потребление газа, м3/ч |

X 6 |

|

Потребление электроэнергии, КВт/ч |

X 7 |

Исходные данные и результаты расчетов в такой же, как на рисунке, форме представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты оценки стоимости машины М0

|

Характеристика |

Машина |

Коэффициент детерминации |

||||||

|

М0 |

М1 |

М2 |

М3 |

М4 |

М5 |

М6 |

||

|

F |

0,244 |

0,446 |

1,134 |

0,373 |

0,715 |

-0,924 |

-1,988 |

|

|

X 1 |

0,4 |

0,2 |

0,3 |

0,5 |

1,26 |

1,89 |

2,52 |

0,7283 |

|

X 2 |

0,91 |

0,91 |

0,91 |

0,91 |

0,92 |

0,92 |

0,92 |

0,3663 |

|

X 3 |

12 |

6 |

9 |

15 |

37,5 |

56,5 |

75,6 |

0,7313 |

|

X 4 |

3 |

0,5 |

1 |

3 |

5 |

9 |

12 |

0,8093 |

|

X 5 |

2,2 |

2,2 |

2,2 |

3,2 |

4,2 |

4,2 |

4,2 |

0,3620 |

|

X 6 |

48 |

24 |

36 |

61 |

152 |

228 |

304 |

0,7285 |

|

X 7 |

5,2 |

4 |

4.5 |

6.4 |

15 |

22.5 |

30 |

0,7422 |

|

V |

2 336 , 5 |

1 043 |

1 248 |

2 086 |

2 970 |

4 076 |

5 404 |

0,7791 |

|

5 , 2471 |

||||||||

Таким образом, результат оценки стоимости машины М0 с использованием предложенного метода составляет 2 336 , 5 (в работе [6] результат оценки иной – 2 433 , 7). Эту оценку мы прокомментируем позднее, а пока отметим, что в ней отражено и влияние неучтенных непосредственно (случайных) факторов, поскольку коэффициент детерминации между главным фактором и стоимостью 0 , 7791 < 1.

Как видим, применение метода главного фактора дает разумные результаты. В отличие от метода направленных корректировок он не предполагает возрастающую зависимость стоимости машины от ее характеристик и учитывает вероятностный характер взаимосвязей между характеристиками. Его можно использовать, когда количество аналогов отно- сительно мало и построить надежную регрессионную зависимость стоимости машины от всех ее характеристик невозможно (обычно в подобных случаях стараются исключить из модели некоторые «несущественные» характеристики, что приводит к потере информации, которой и так недостаточно).

Тем не менее в рассмотренных нами примерах его применения игнорируется одно важное обстоятельство.

Выше мы привели зависимость стоимости листогибочных кривошипных прессов от номинального усилия пресса и длины рабочего стола из работы [4]. Степенной характер этой зависимости не случаен – как правило, стоимость машин связана с ее техническими характеристиками именно степенно ́ й зависимостью. Да и оценщики нередко связывают стоимость машины с ее «основной характеристикой» (производительностью, мощностью и т. п.) именно степенно ́ й зависимостью, именуя соответствующий показатель степени коэффициентом торможения или коэффициентом Чилтона (см. [3, 6]).

Между тем в методе направленных корректировок различия в значениях отдельных характеристик учитывались путем аддитивной добавки (такое же допущение нередко принимается, когда для оценки объекта используется регрессионная модель). Точно так же, оценивая тесноту связей между стоимостью и отдельными характеристиками, мы имели в виду, что наиболее тесной является линейная, а не степенна ́ я зависимость.

Однако степенна ́ я зависимость превращается в линейную, если заменить характеристики машин их логарифмами. Тогда уже описанная «линейная» версия метода главного фактора превращается в «логарифмическую». При этом таблица с исходной информацией о характеристиках и стоимостях машин становится вспомогательной, а в основной расчетной таблице помещаются логарифмы этих величин. Результаты подобного расчета применительно к примеру 2 представлены в таблице 4.

Результаты оценки стоимости машины методом главного фактора (логарифмическая версия)

Таблица 4

|

Характеристика |

Машина |

Коэффициент детерминации |

||||||

|

М0 |

М1 |

М2 |

М3 |

М4 |

М5 |

М6 |

||

|

F |

0,667 |

1,307 |

0,989 |

0,304 |

-0,741 |

-1,127 |

-1,399 |

|

|

ln X 1 |

-0,9163 |

-1,6094 |

-1,2040 |

-0,6931 |

0,2311 |

0,6366 |

0,9243 |

0,9968 |

|

ln X 2 |

-0,0943 |

-0,0943 |

-0,0943 |

-0,0943 |

-0,0834 |

-0,0834 |

-0,0834 |

0,8895 |

|

ln X 3 |

2,4849 |

1,7918 |

2,1972 |

2,7081 |

3,6243 |

4,0342 |

4,3255 |

0,9967 |

|

ln X 4 |

1,0986 |

-0,6931 |

0,0000 |

1,0986 |

1,6094 |

2,1972 |

2,4849 |

0,8927 |

|

ln X 5 |

0,7885 |

0,7885 |

0,7885 |

1,1632 |

1,4351 |

1,4351 |

1,4351 |

0,9066 |

|

ln X 6 |

3,8712 |

3,1781 |

3,5835 |

4,1109 |

5,0239 |

5,4293 |

5,7170 |

0,9971 |

|

ln X 7 |

1,6487 |

1,3863 |

1,5041 |

1,8563 |

2,7081 |

3,1135 |

3,4012 |

0,9833 |

|

ln V |

7 , 3210 |

6,9499 |

7,1293 |

7,6430 |

7,9963 |

8,3129 |

8,5949 |

0,9828 |

|

V = 1 511 , 6 |

7 , 6455 |

|||||||

Как видим, на этот раз результаты расчета по разным версиям метода существенно различаются. Однако значение V = 1 511 , 6 предпочтительнее по трем причинам:

-

1) зависимости стоимости машин от их характеристик обычно нелинейные;

-

2) коэффициент детерминации между главным фактором и стоимостью машин в таблице 3 намного ниже, чем в таблице 4;

-

3) как видно из таблиц 3 и 4, машина М0 по всем характеристикам является средней между машинами М2 и М3. Но тогда и ее стоимость ( V ) должна лежать в пределах между стоимостями машин М2 и М3, то есть от 1 248 до 2 086, как и получилось в таблице 4. В тех же пределах лежит и стоимость машины М0, оцененная методом направленных корректировок – она будет равна полусумме стоимостей М2 и М3, то есть (1 248 + 2 086) / 2 = 1 667. Однако расчет по линейной версии метода главного фактора (табл. 3) дает оценку V = 2 336 , 5, выходящую за указанные пределы.

При применении методов главного фактора и направленных корректировок предполагается, что зависимости стоимости машин от их характеристик точно не известны. По этой причине говорить о точности этих методов затруднительно. Однако ее можно оценить косвенно, применив тот или иной метод к оценке какой-либо машины в параметрическом ряду, стоимость которой известна. Представляется, что оценки методом главного фактора окажутся более точными.

В заключение отметим, что предложенный метод допускает обобщения, по крайней мере, в четырех направлениях.

Во-первых, выделив один главный фактор, затем можно выделить и второй, и третий, и т. д., что позволит полнее использовать имеющуюся у оценщика информацию об оцениваемой машине и ее аналогах. Процедура такого выделения и одновременного нахождения стоимости оцениваемой машины становится сложнее (для метода главных компонент эта процедура описана в работах [6–9]). Однако, когда аналогов не очень много, а различные их характеристики достаточно тесно связаны, обобщенный в этом направлении метод не сильно изменит получаемые результаты.

Во-вторых, этот метод удобен для того, чтобы одновременно оценивать несколько машин по данным об одних и тех же аналогов. Пусть, скажем, в условиях примера 2 надо оценить не только машину М0, но и машину М5. В этом случае аналогами будут выступать машины М1, М2, М3, М4 и М6. Порядок расчетов при этом не изменится, но результаты окажутся иными: оценки стоимостей машин М0 и М5 составят соответственно 1 518 и 4 401. Полученная стоимость машины М5 отклоняется от известной (4 076) на 7 процентов, что не так уж много, учитывая не слишком большой объем исходной информации. Кстати, если бы здесь требовалось оценить машину М2, то отклонение было бы меньше.

В-третьих, как и в методе направленных корректировок, здесь можно учесть важность, «весомость», отдельных характеристик машины. Для этого при суммировании коэффициентов детерминации отдельным слагаемым можно придавать те или иные веса. Правда, это, как отмечено в работе [2], внесет в результаты расчетов «некоторый субъективизм».

Наконец, в-четвертых, предложенный метод хорошо «комбинируется» с другими методами оценки, основанными на использовании регрессионных зависимостей. Покажем это на примере линейной версии метода.

Пусть, например, на основе какой-то (имеющейся или дополнительной) информации установлена регрессионная зависимость стоимости машин от одной из их характеристик (скажем, мощности) X1 : V ≈ a + bX1 (поскольку зависимость здесь регрессионная, а не точная, мы используем знак приближенного равенства). Отклонения стоимостей аналогов от рассчитанных по такой зависимости обычно объясняют влиянием «случайных», неучтен- ных, факторов. Однако в данном случае их можно объяснить и влиянием других учитываемых факторов. Это делается следующим способом.

Построим (используя только имеющуюся информацию о характеристиках машин) регрессионные зависимости каждой характеристики от X1: X2 ≈ a2 + b2X1, X3 ≈ a3 + b3X1, Затем для каждой машины рассчитаем разности: Y2 = X2 – a2 – b2X1, Y3 = X3 – a3 – b3X1, ..., а для каждого аналога – еще и разности d = V – a – bX1, то есть отклонения стоимостей от рассчитанных по регрессионной модели. После этого применим метод главного фактора (в линейной версии), взяв в качестве характеристик машин величины Y2, Y3,.. , а в качестве их стоимостей – поправки к стоимостям, то есть величины d. Проведя расчеты, аналогичные представленным на рисунке или в таблице 3, мы получим поправку d к стоимости оцениваемой машины, после чего саму эту стоимость можно будет оценить суммой V = a + bX1 + d.

Представляется, что с учетом изложенного использование метода главного фактора позволит повысить обоснованность расчетов рыночной стоимости машин и оборудования.

Список литературы Метод главного фактора в оценке машин и оборудования

- Быкова В. Г. Методическое обеспечение оценки рыночной стоимости технологического оборудования: дис.. канд. эконом. наук: 08.00.05 М., 2000.

- Ковалев А., Быкова В. Внесение направленных корректировок при оценке оборудования//Оборудование: рынок, предложения, цены. 2000. № 2.

- Ковалев А. П. . Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств. М.: Интерреклама, 2003.

- Ковалев А. П. . Основы оценки стоимости машин и оборудования/под ред. М. А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 2006.

- Гохберг И. И. Некоторые аспекты оценки оборудования/под общей редакцией Я. И. Маркуса. Киев, 2008.

- Антонов В. П., Антонова Е. В., Шамышев С. К., Шаулова Р. Г. Оценка стоимости машин и оборудования. М.: Русская оценка, 2005.

- Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. М., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1988.

- Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

- Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972.

- Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2003.