Методическая разработка: "Оптимальные условия для творческого развития учащихся в Камчатском кооперативном техникуме"

Автор: Нехорошева О.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 12 (55), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам педагогического общения преподавателя и студентов. Исследуя на практике работу команды студентов над выданным кейс-заданием, преподаватель координирует творческий процесс, в котором развивается профессиональная инициатива, поощряется рациональный риск и активность студентов-исследователей. В подтверждение правильности выбранного способа общения студентам представлена к заполнению разработанная автором анкета.

Педагогическое общение, кейс-задание, творческий процесс, сотрудничество, исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140241208

IDR: 140241208

Текст научной статьи Методическая разработка: "Оптимальные условия для творческого развития учащихся в Камчатском кооперативном техникуме"

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА: «ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В КАМЧАТСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ТЕХНИКУМЕ»

Для развития творческих способностей учащихся требуется пробуждение инициативы и самостоятельности принимаемых им решений, рождающих уверенность в себе, что необходимо для будущего специалиста и руководителя. Большую возможность для развития творческой активности и инициативы личности дает совместная деятельность.

Работая над предложенным кейс-заданием студенты Камчатского кооперативного техникума делятся на группы. Эти группы представляют собой творческие лаборатории, где учащиеся занимаются исследовательской работой, вступают в дискуссии, изучают и анализируют материал, сталкиваются с проблемами, до тех пор им не встречавшимися, постигают новизну исследуемого предмета, наконец – делают открытия. Группа охватывает заданием всех без исключения, нет ни одного безучастно скучающего, все вовлечены в процесс исследования, каждый занят поиском решения в своей области. Во время групповой работы каждый берет задание по силам, для чего студентам предоставляется свобода выбрать лидера, специалистов и исполнителей. Все, как в будущем производстве (агентстве). Самостоятельно выбирается руководитель проекта, группа «мозгового штурма», исполнители, ведущие расчеты, собирающие информацию, оформители, готовящие презентацию.

При данной организации исследований, как нельзя лучше проявляются до тех пор, возможно, скрытые и незадействованные таланты учащихся. Преподаватель следит лишь за тем, чтобы работа имела слаженный характер и исследования команды не отклонялись от темы.

В определенное время подается сигнал к окончанию процесса, и один из участников группы докладывает о результатах работы. Остальные участники делают дополнения к выступлению, отвечают на вопросы «экспертов», «работодателей» и «специалистов-контрагентов», которых выдвигают команды-соперники.

Преподаватель в данной ситуации играет роль координатора процесса, к которому всегда можно обратиться за консультацией, ссылкой на литературу и третейским судом в возникающих в дискуссиях спорных вопросах.

Все вышесказанное относится к положительным сторонам педагогического общения преподавателя и студентов.

Однако при использовании групповой формы организации учебного процесса, возникают и некоторые противоречия. С одной стороны, каждый студент получает возможность исследовать задание в темпе, который ему удобен. К тому же для каждого учащегося разработан преподавателем «ассортимент» уровней сложности и способов подачи информации.

С другой стороны, преподаватель не всегда имеет возможность общения с каждым учащимся непосредственно, он ограничен временем и контролем за всеми группами учащихся одновременно. К тому же, он должен быть уверен, что учебная информация попадает к группе в нужной последовательности и без искажения.

Это противоречие решается с помощью использования системы заранее заготовленных карточек, облегчающих группе выбор активных игроков и игроков-дублеров. Карточка становится посредником между студентом и преподавателем. Группа сильных участников исследования, закончивших работу раньше других, может на выбор:

-

- выполнить дополнительное задание;

-

- проконсультировать отставших,

-

- помочь преподавателю

Работа над кейс-заданием – это познавательная и предметная деятельность, в которой развивается профессиональная инициатива, поощряется рациональный риск и активность студентов-исследователей. Одновременно это работа, координируемая преподавателем и реализуемая в проектах.

Обосновывая исследование, учащиеся не только привлекают все полученные ими знания и жизненный опыт, но и учатся четко, красиво и правильно выражать свои мысли (работа по развитию речи), учатся принимать решения, осуществлять интеллектуальный поиск.

В подтверждение проведенным исследованиям можно привести результаты анкеты, проведенной в двух группах второго курса – по специальности «Пожарная безопасность» и «Туризм», в результате которого выяснилось следующее:

-

1) . На вопрос анкеты «Какой вид педагогического общения для вас предпочтительнее?» голоса распределились таким образом :

-

1. монолог преподавателя 9%

-

2. диалог преподавателя с аудиторией 9%

-

3. диалог преподавателя с аудиторией с включением иллюстративного, образного материала 14%

-

4. групповые дискуссии по заранее определенной теме 18%

-

5. анализ конкретных ситуаций 5%

-

6. конференции внутри группы и вынесенные за ее пределы 5%

-

7. кейс-задания по профессиональной подготовке 18%

-

8. использование видео методов, мультимедиа 9%

-

9. ролевые и деловые игры 13%

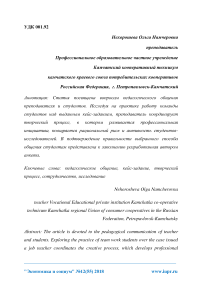

Это соотношение можно выразить на диаграмме (рис.1):

Рис.1 - Предпочтительный для студентов вид общения с педагогом

Согласно этой диаграмме, наибольшее количество студентов отдает предпочтение групповым дискуссиям по заданной теме, а также выполнению профессиональных кейс-заданий, ролевым и деловым играм, что и подтверждается практикой проведения в обеих группах различных дискуссий, а также предложенного к выполнению кейс-задания «Кадры решают все». Наименее интересным, к сожалению, оказался анализ конкретных ситуаций, возможно, по сложности подготовки и обилию расчетов. Те же студенты, которые доводят многочисленные расчеты до конца, получают прекрасный тренинг и опыт аналитической работы в практических исследованиях.

-

2) Из перечисленных в анкете методов социально-психологических исследований в образовательном процессе выбраны анкетирование, беседа (получившая наибольшее количество баллов) и эксперимент.

С одной стороны юношеская аудитория тянется, хоть и не всегда признает это вслух (но проявляется в анкете), к общению со взрослыми, опытными людьми, но не всегда это стремление имеет своей целью получение знаний и опыта, которые старшее поколение может дать молодому. Преподаватель может использовать специфический для психологии метод исследования поведения индивида и группы в диалоге, в ходе которого выявит психологические особенности студентов, что явно поможет в последующей подготовке лекционного материала и практических работ – с индивидуальным подходом к каждому. Несомненно, следует также пользоваться возможностью расположить аудиторию к научному восприятию предмета, небольшую часть времени отдавая свободной беседе. Это может быть ненавязчивое освещение насущных жизненных вопросов, связанных с проблемами изучаемого предмета.

Эксперимент – наиболее сложная форма общения, требующая тщательной подготовки, почему пока редко используется в педагогической практике.

Следует отметить, что такие традиционные формы контрольного общения с аудиторией, как контрольные и самостоятельные работы, не получили в анкете поддержки ни одним баллом «за». Это свидетельствует, что при разработке новых форм педагогического общения и контроля мы идем верным путем.

-

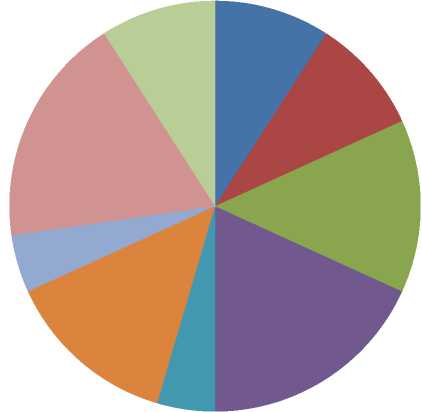

3) Вопрос анкеты: «Какие качества преподавателя наиболее для вас привлекательны?» выдал следующие результаты, которые также отражены на диаграмме (рис.2)

Рис.2 – Наиболее привлекательные для студентов качества преподавателя

-

1. высокий профессионализм 14%

-

2. эрудиция 19%

-

3. строгость и требовательность 5%

-

4. дружеские отношения 24%

-

5. легкость получения у преподавателя высокой

-

6. неконфликтность, мягкость характера 19%

-

7. доступное изложение трудных тем 0%

-

8. высокая компетентность 0%

-

9. авторитарный стиль обращения с группой 0%

-

10. стиль «дистанция» 5%

-

11. стиль «дружеского расположения» 14%

оценки на экзамене 0%

Более всего студенческий коллектив ценит дружеские отношения с преподавателем, стиль «дружеского расположения». Откликаясь на это стремление, преподавателю следует быть очень осторожным и соблюдать некоторую дистанцию, чтобы не допустить панибратского отношения, которое будет отрицательно влиять на качественное проведение занятий. На втором месте «неконфликтность и мягкость характера», и только на третьем – профессионализм. Здесь начинает прослеживаться некоторая тенденция к превращению занятия в дружескую болтовню, в которой не нужны ни знания, ни эрудиция преподавателя. Никого не заинтересовали ни способность преподавателя доступно изложить трудную тему, ни высокая компетентность педагога. (Хорошо, правда, что легкость получения отличной оценки никого не привлекла). Но, несомненно, такие результаты опроса настораживают. Получена информация к размышлению, которой следует воспользоваться.

-

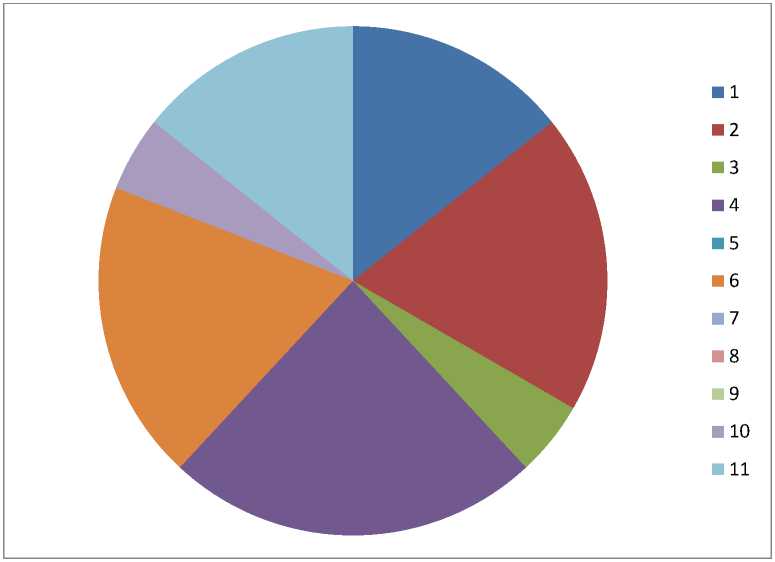

4) Вопрос о совместной творческой деятельности преподавателя и студентов в образовательном процессе получил однозначную оценку – да, совместное творческое общение необходимо и студенту и преподавателю.

Подавляющее большинство считает, что это общение:

-

1. помогает развитию интеллекта и эрудиции 33%

-

2. помогает усвоению знаний 28%

-

3. развивает творческий потенциал учащегося 28%

-

4. мешает усвоению знаний 6%

-

5. предпочтительнее самостоятельная работа 5%

Совсем малая часть студенческого коллектива считает, что помощь преподавателя не нужна в решении заданий, но даже мешает успешным занятиям. Результаты показаны на диаграмме (рис. 3)

Рис.3 - Необходимость или ненужность совместной творческой деятельности преподавателя и студентов

Итак, формируем следующие выводы нашего исследования:

Можно с уверенностью сказать, что кейс-задания вызвали интерес в студенческой аудитории. Кейс-задания «Экспертная оценка» и «Кадры решают все» шлифовались автором данной работы и практически были применены еще в трех группах второго курса различных специальностей, а именно «Пожарная безопасность», «Туризм» и «Программирование в компьютерных системах». Подавляющая часть студенческого коллектива справляется с профессиональными заданиями и ролевыми играми, причем ситуация профессионального испытания реально возможно приближена к настоящей производственной ситуации. Для небольшого количества студентов, которым трудно справиться с заданиями такого типа, готовятся индивидуальные задания традиционной формы - карточки, тесты, опросы.

Проведенное в двух группах анкетирование в целом подтверждает выдвинутые автором работы утверждения о пользе педагогического общения со студенческой аудиторией посредством не традиционных, но новых методов, разрабатываемых современной педагогической наукой.

Список литературы Методическая разработка: "Оптимальные условия для творческого развития учащихся в Камчатском кооперативном техникуме"

- Андреева, Г.М. Социальная психология/Г.М. Андреева. -М: Юнити, 2014. -321 с.

- Белухин Д.А. Учитель: от любви до ненависти… (Техника профессионального поведения). Кн. для учителя/Д.А. Белухин. -М: Юнити, 2014. -232 с.

- Бодалев А.А. Психология общения/А.А. Бодалев -М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО "Модэк", 2013. -213 с.

- Грехнев В.С. Культура педагогического общения/В.С. Грехнев -М.: Просвещение, 2015

- Золотнякова А.С. Личность в структуре педагогического общения/А.С. Золотнякова -Ростов н./Д: РГПИ, 2013. -323 с.

- Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. Для учителя/В.А. Кан-Калик -М.: Просвещение, 2014. -290 с.

- Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя/С.Ю. Курганов -М.: ИНФРА-М, 2015. -249 с.

- Кон И. С. Психология студента: Пособие для учителей/И.С. Кон -М.: Просвещение, 2013. -423 с.

- Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора/А.А. Леонтьев -М.: Знание, 2011. -199 с.

- Митина Л.М. Психологическая диагностика коммуникативных способностей учителя: Учеб. пособие/Л.М. Митина, Кемерово, 2012. -124 с.

- Немов Р. С. Психология: Пособие для учащихся: 10-11 классов/Р.С. Немов -М.: Просвещение, 2011. -124 с.