Методические аспекты оценки риска развития коморбидной патологии в условиях воздействия химических факторов окружающей среды

Автор: Маклакова О.А., Зайцева Н.В., Кирьянов Д.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 4 (32), 2020 года.

Бесплатный доступ

Одним из актуальных направлений изучения воздействия факторов среды обитания на здоровье населения является методология оценки риска. Однако в настоящее время остаются мало исследованы вопросы формирования сочетанных заболеваний в условиях хронического неблагоприятного воздействия токсикантов. Проанализированы методические подходы к оценке риска развития коморбидной патологии в условиях многокомпонентного воздействия химических факторов окружающей среды. Для разработки алгоритма по установлению вероятности развития коморбидной патологии проведен анализ научных публикаций о механизмах воздействия техногенных химических веществ на организм и методологии оценки риска здоровью населения. Методические подходы опробованы с помощью методов эпидемиологического, гигиенического анализа, статистической обработки полученных данных при углубленном медико-биологическом исследовании детского населения, проживающего на территории Пермского края, имеющей предприятия химического комплекса. Предложен системный подход по оценки риска развития коморбидных заболеваний, связанных с комплексным влиянием химических факторов окружающей среды, включающий формирование референтных групп исследования, определение ответов со стороны критических органов, систем путем проведения поэтапного моделирования в системе «химический фактор - маркер экспозиции - маркерный показатель - заболевание», выявление уровня популяционного и индивидуального риска формирования экологически обусловленных сочетанных заболеваний. В результате проведенного анализа на территории многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха преимущественно предельными спиртами, альдегидами и взвешенными веществами установлены маркерные показатели развития у детей бронхиальной астмы и сочетанных состояний. Показано, что число дополнительных случаев коморбидных состояний, вероятностно связанных с повышенным содержанием в крови исследуемых химических веществ, может составить до 15 ‰, вклад изучаемых химических соединений в формирование сочетанной патологии достигать 14,2-23,4 %. Внедрение в практику предложенных методов математического анализа будет способствовать повышению эффективности мероприятий по управлению и минимизации риска здоровью населения на территориях с комбинированным воздействием химических факторов окружающей среды.

Химические факторы, оценка риска, маркер экспозиции, биомаркер эффекта, коморбидная патология, причинно-следственные связи, медико-биологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/142226409

IDR: 142226409 | УДК: 614.1: | DOI: 10.21668/health.risk/2020.4.06

Текст научной статьи Методические аспекты оценки риска развития коморбидной патологии в условиях воздействия химических факторов окружающей среды

Маклакова Ольга Анатольевна – доктор медицинских наук, заведующий консультативно-поликлиническим отделением; доцент кафедры экологии человека и безопасности жизнедеятельности (e-mail: ; тел.: 8 (342) 236-80-98; ORCID: .

Зайцева Нина Владимировна – академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, научный руководитель (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-25-34; ORCID: .

Кирьянов Дмитрий Александрович – кандидат технических наук, заведующий отделом математического моделирования систем и процессов; доцент кафедры экологии человека и безопасности жизнедеятельности (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

в число ведущих факторов снижения продолжительности жизни [2, 4–10]. Не случайно вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения качества жизни и охраны здоровья входят в число ключевых направлений государственной социальной политики в нашей стране.

Одним из важных направлений профилактической медицины является оценка риска здоровью населения. Установление вероятности развития нежелательных эффектов, связанных с действием факторов среды обитания, является основой управления качеством среды обитания и сохранения здоровья населения [11–19]. Следует отметить, что исследования, посвященные оценке риска развития негативных эффектов со стороны здоровья, ориентированы в основном на отдельные заболевания и не всегда учитывают комплексность воздействия химических факторов [4, 6, 17]. Остается проблемой и выбор индикаторных показателей для оценки риска. Одним из наиболее интересных и важных аспектов в этом направлении является понимание патогенетических механизмов, ведущих к нарушению деятельности нескольких органов и систем организма, находящегося под воздействием комплекса химических факторов окружающей среды, длительность влияния которых может быть продолжительной [8, 16, 20–23].

В последнее время вопросам оценки риска развития коморбидной патологии уделяется пристальное внимание. Показано, что в основе многофакторности сопряженной патологии лежат наследственная предрасположенность, метаболические нарушения, хронические инфекции, социальные причины и факторы внешней среды. Совместное существование нескольких заболеваний изменяет патофизиологическое течение и искажает клинические проявления каждого из них, что обусловливает тяжесть состояния, а в зрелом возрасте приводит к смертельному исходу1 [24–28]. За последние десятилетия предложены различные шкалы выявления сочетанной патологии преимущественно у взрослого населения, которые используются в клинической практике для определения тяжести состояния и прогнозирования неблагоприятных исходов [25]. В настоящее время недостаточно проведено исследований, посвященных изучению механизмов влияния факторов окружающей среды на развитие коморбидных состояний и оценки риска развития сопряженной патологии, ассоциированной с действием токсикантов.

Цель работы – совершенствование методических подходов к оценке риска развития коморбидной патологии в условиях многокомпонентного воздействия химических факторов окружающей среды.

Материалы и методы. Для разработки алгоритма по установлению вероятности развития комор- бидной патологии проработаны литературные данные о механизмах воздействия техногенных химических веществ на организм и методологии оценки риска здоровью населения при негативном влиянии факторов окружающей среды. Апробация методических подходов проведена с помощью методов эпидемиологического, гигиенического анализа, статистической обработки полученных данных при углубленном медико-биологическом исследовании детского населения, проживающего на территории Пермского края, на которой расположены предприятия химического комплекса, производящего продукты органического синтеза. На территории сравнения отсутствовали крупные промышленные предприятия.

Результаты и их обсуждение. В соответствии с основополагающими документами оценка риска здоровью населения включала системное рассмотрение всех аспектов влияния вредного фактора на здоровье человека. Рассматривали четыре основных этапа, позволяющих выявить возможности развития определенных негативных эффектов при воздействии химического вещества, обнаруженного в объектах окружающей среды.

На этапе идентификации опасности проводилось определение перечня вредных химических веществ, при действии которых могут формироваться нарушения здоровья у населения. Выявляли критические органы и системы, подверженные негативному влиянию установленных факторов риска с учетом сценария воздействия. Выявление источников загрязнения и оценка качества объектов окружающей среды осуществлялось по данным анализа статистических отчетных форм (форма 2-ТП (воздух)). Учитывали результаты мониторинга, проводимого Росгидрометом и территориальным отделом Управления Роспотребнадзора, и натурные исследования качества среды обитания. Установлено, что за пятилетний период на территории наблюдения регистрировались превышения гигиенических нормативов в атмосферном воздухе формальдегида (13,3 ПДК сс ), бензола (до 7,7 ПДК сс ), фенола (до 3,5 ПДК сс ) и взвешенных частиц (до 4,2 ПДК мр ). Кроме того, метиловый спирт определялся в 1/3 проб (до 0,06 ПДК мр ).

На следующем этапе при оценке экспозиции рассчитывались и анализировались показатели риска негативных эффектов при многосредовом многокомпонентном поступлении химических веществ (коэффициент и индекс опасности). Это позволило идентифицировать приоритетные химические факторы неприемлемого уровня риска для здоровья экспонированного населения и установить поражаемые органы и системы в результате их действия. На территории наблюдения получены недопустимые уровни риска заболеваний органов дыхания (HIch до 13,3), связанные с длительной экспозицией взвешенных веществ (HQch до 9,6); патологии центральной нервной (HIch до 6,4) и сердечно-сосудистой системы (HIch до 5,1), обусловленные хроническим воздействием бензола (HQch до 4,25) и фенола (HQch до 1,7); иммунной патологии (HIch до 7,6), связанные с длительной экспозицией бензола и формальдегидом (HQch до 3,3).

О реализации риска здоровью на популяционном уровне свидетельствовали данные структурнодинамического анализа заболеваемости и смертности. Источник – официально статистическая отчетность (форма 12 федерального статистического наблюдения «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации») и сведения об обращаемости за медицинской помощью по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Количественными параметрами связи заболеваемости и действующих химических факторов риска является относительный риск. За период наблюдения на исследуемой территории динамический анализ статистических данных показал, что у детского населения по классу «Болезни органов дыхания» темп прироста первичной заболеваемости составил 30,5 %, а впервые установленная заболеваемость кардиоваскулярной патологии увеличилась в 6,4 раза (до 14,79 ‰). Количество детей с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, выявленных впервые, увеличилось в 1,2–42,8 раза. Проведенный эпидемиологический анализ позволил выявить наличие причинно-следственной связи между воздействием исследуемых химических факторов окружающей среды и возникновением болезней органов дыхания ( OR = 1,97), заболеваний желудочно-кишечного тракта ( OR = 1,7) и патологии нервной системы ( OR = 3,6).

Для установления и количественной оценки связи вероятности развития коморбидной патологии у населения селитебной территории с многокомпо-нетным воздействием химических веществ проводилось углубленное исследование референтных групп. На начальном этапе исследования осуществлялось обоснование маркеров экспозиции путем построения моделей нелинейной логистической рег-рессии2 с учетом полученных достоверных связей концентрации химического вещества в крови с его экспозицией в атмосферном воздухе:

p 1 + e -(b 0 + b l a) , (1)

где p – вероятность отклонения исследуемого химического соединения в крови от норматива;

a – поступившая доза химического соединения из атмосферном воздуха, мг/(кг·сут);

e – экспонента, показательная функция с основанием, равным иррациональному числу;

b 0 , b 1 – параметры математической модели.

Выявлено, что содержание бензола, фенола, формальдегида и метилового спирта в крови обследованного детского населения имело статистически значимые причинно-следственные связи с дозой исследуемых химических соединений, поступающих из атмосферного воздуха ( R 2 = 0,18–0,30; 31,97 ≤ F ≤ 99,71; р = 0,0001–0,0005), что позволило рассматривать в дальнейшем повышенные концентрации этих веществ как маркеры экспозиции.

При медико-биологическом обследовании населения предусматривалась обязательная оценка состояния критических органов и систем, подверженных негативному влиянию установленных химических факторов риска. Установление заболеваний осуществлялось на основании результатов клинико-функциональных и лабораторных методов исследования. При выявлении наличия связи с экспозицией химического соединения нозологических форм заболеваний, учитывались диагнозы, имеющие частоту встречаемости значимо выше неэкс-понируемой группы ( р ≤ 0,05) и соответствующие нарушениям со стороны поражаемых органов и систем организма.

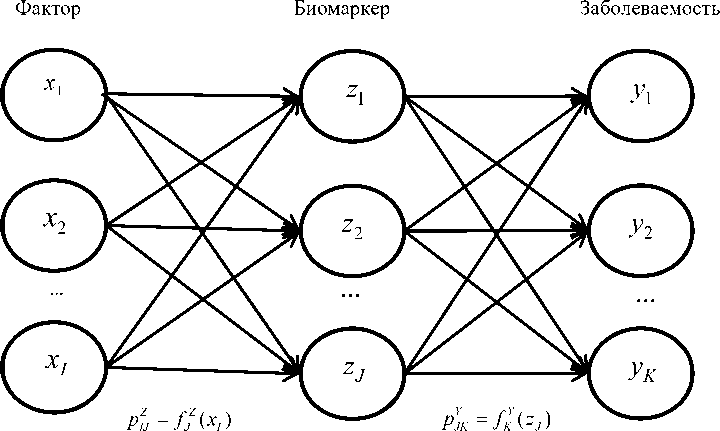

При обосновании биомаркеров эффекта учитывались лабораторные и функциональные показатели, отражающие нарушения со стороны критических органов и систем и имеющие значимые отклонения от физиологических норм и средних значений показателей сравниваемой группы с частотой встречаемости более 5 %. В дальнейшем связь между фактором и биомаркером устанавливалась с помощью логистической модели:

p j =---- L^T, (2)

1 + e ( b 0 + bx, )

где p J Z – вероятность отклонения от нормативных уровней j -го биомаркера под воздействием i -го фактора;

e – экспонента, показательная функция с основанием, равным иррациональному числу;

b 0 , b 1 – параметры математической модели;

xi – значение i -го химического фактора.

Кроме того, определялась связь между биомаркером и заболеванием, которая в общем виде описывается формулой pY =-----1----- (3)

J 1 + e - b o+ ^ z | )

где p Y J – вероятность развития k -го заболевания в зависимости от значения j -го биомаркера;

e – экспонента, показательная функция с основанием, равным иррациональному числу;

b 0 , b 1 – параметры математической модели;

zj – значение j -го биомаркера.

В случае воздействия комплекса факторов вероятность отклонения от нормы j -го биомаркера равна

Рис. Графическое представление анализа связей показателей коморбидной патологии

p j = 1 -И (1 - p Z ), (4)

где pZ j – вероятность отклонения от нормы j -го биомаркера.

Комплексное влияние биомаркеров на вероятность развития k -го заболевания описывалось формулой

pY=1-П(1 - pZpY), (5)

где pkY – вероятность развития k -го заболевания.

В целом проведение в системе «маркер экспозиции – лабораторный / функциональный показатель ответа (биомаркер) – заболевание» последовательного моделирования зависимостей позволяло выявить закономерности формирования заболеваний органов дыхания и коморбидной патологии (рисунок).

В дальнейшем вероятность коморбидного развития заболеваний pY определялось по формуле pY =П pk. (6)

k

На заключительном этапе, используя формулу (4) и подставляя (5) в (6), получена общая формула для определения вероятности сопряженного развития заболеваний:

pY = П (i - П (i - (i - П (i - p Z )) p Yk )). (7) k i

В процессе проведения регрессионного анализа осуществлялась оценка адекватности и достоверности полученных моделей методом однофакторного дисперсионного анализа, учитывались величина критерия Фишера с 95%-ным уровнем значимости, коэффициент детерминации (R2) и t-критерий Стьюдента для уровня значимости р ≤ 0,05.

Для выделения биомаркеров эффекта, являющихся ответом на повышенные уровни техногенных химических соединений и образующих патогенетически оправданные связи, проводился сравнительный анализ внутренних связей в системе «маркер экспозиции – лабораторный / функциональный показатель ответа» отдельно для экспонированного и неэкспонированного населения.

По данным проведенного последовательного моделирования на исследуемой территории установлены биомаркеры и причинно-следственные зависимости, характеризующие обусловленность развития коморбидных заболеваний. С последними патогенетически связано отклонение маркерных показателей при повышенном уровне органических предельных спиртов, альдегидов и взвешенных веществ. На территории многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха преимущественно предельными спиртами, альдегидами и взвешенными веществами выявлены следующие маркерные показатели развития негативных эффектов в виде бронхиальной астмы (Py = 0,13–0,29) и сопутствующего астеноневроти-ческого синдрома (Py = 0,38–0,47): индекс аллергиза-ции, связанный с повышенной концентрацией формальдегида в крови (R2 = 0,52; F = 193,67; р = 0,0001); повышение содержание ионизированного кальция, обусловленное увеличением в крови уровня фенола (R2 = 0,52; F = 193,67; р = 0,0001), активность креатинфосфокиназы, связанная с повышением концентрации в крови фенола и формальдегида (R2 = 0,59–0,69; 533,28 ≤ F ≤ 1028,48; р = 0,0001), С-реактивного белка – с увеличением в крови содержания бензола (R2 = 0,42; F = 233,0; р = 0,0001). Снижение активности супероксиддисмутазы обусловлено повышением уровня в крови формальдегида, бензола, фенола (R2 = 0,38–0,69; 188,63 ≤ F ≤ 287,67; р = 0,0001) и в атмосферном воздухе среднесуточного содержания взвешенных частиц (R2 = 0,53; F = 291,03; р = 0,0001); снижение по данным спирографии жизненной емкости легких, зависящее от увеличения в крови метилового спирта (R2 = 0,41; F = 108,64; р = 0,0001), и максимальной объемной скорости в момент 25%-ного форсированного выдоха, обусловленное повышением уровня бензола и фенола в крови (R2 = 0,48–0,65; 324,95 ≤ F ≤ 613,16; р = 0,0001); повышение среднего систолического давления в легочной артерии, связанное с увеличением в крови концентрации фенола (R2 = 0,83; F = 793,33; р = 0,0001) и в атмосферном воздухе среднесуточного содержания взвешенных частиц (R2 = 0,25; F = 42,13; р = 0,0001), показателя кардиоритмографии – вариационного размаха, связанного с повышенным уровнем фенола в крови (R2 = 0,58; F = 485,6; р = 0,0001). Установлено, что число дополнительных случаев данных комор-бидных состояний, вероятностно связанных с повышенным содержанием в крови метилового спирта, формальдегида, бензола, фенола и повышенным уровнем в атмосферном воздухе взвешенных веществ, может составить 14 ‰. Вклад изучаемых химических соединений в формирование сочетанной патологии может достигать 23,4 %.

Маркерными показателями развития бронхиальной астмы (Py = 0,13–0,29) и функциональной патологии пищеварительного тракта (Py = 0,58–0,77), ассоциированных с аэрогенным загрязнением органическими предельными спиртами, альдегидами и взвешенными веществами, являются кроме повышения индекса аллергизации, содержания ионизированного кальция, креатинфосфокиназы, С-реактивного белка, уровня систолического давления в легочной артерии, вариационного размах, снижения активности супероксиддисмутазы, показателей спирографи-ческого исследования (жизненной емкости легких и максимальной объемной скорости в момент 25%-ного форсированного выдоха), также повышение содержания общего билирубина при увеличении в крови уровня бензола, фенола, формальдегида и метилового спирта (R2 = 0,32–0,61; 58,93 ≤ F ≤ 517,70; р = 0,0001). Количество дополнительных случаев бронхиальной астмы и сопутствующей функцио- нальной патологии желудочно-кишечного тракта, вероятностно связанных с повышенным содержанием в крови метилового спирта, формальдегида, бензола, фенола и уровнем в атмосферном воздухе взвешенных веществ, может составить 15 ‰, вклад изучаемых химических соединений в формирование сочетанной патологии достигать 14,2 %.

Полученные данные позволяют в дальнейшем разработать индивидуальные профилактические программы, основанные на установленных общих патогенетических механизмах развития бронхиальной астмы и сопряженных астеноневротического синдрома, функциональной патологии пищеварительной системы.

Выводы. Практическое применение предложенных методических подходов для оценки риска развития коморбидных состояний при многокомпонентном воздействии химических факторов окружающей среды позволяет устанавливать связи в системе «среда обитания – здоровье населения», прогнозировать популяционный и индивидуальный риск формирования экологически обусловленных заболеваний, что является обязательной частью системы доказательств причинения вреда здоровью при проведении санитарно-эпидемиологических исследований, экспертиз и расследований.

Изучение механизмов формирования сочетанных заболеваний в условиях негативного многокомпонентного влияния химических факторов с помощью предложенного алгоритма оценки риска позволяет выделить ключевые звенья в патогенезе развития этих состояний, что может служить основой при разработке медико-профилактических программ.

В целом использование предложенных методов математического анализа направлено на повышение эффективности мероприятий по управлению и минимизации риска здоровью населения на территориях с комбинированным воздействием химических соединений окружающей среды.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Методические аспекты оценки риска развития коморбидной патологии в условиях воздействия химических факторов окружающей среды

- Комплексная оценка состояния окружающей среды промышленного города / О.В. Клепиков, А.С. Самойлов, И.Б. Ушаков, В.И. Попов, С.А. Куролап // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 8. - С. 686-692.

- Лещук С.И., Суркова И.В., Сенкевич Н.В. Взаимосвязь загрязнения окружающей среды и экологически обусловленной заболеваемости населения на территории техногенного загрязнения // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия "Естественные науки". - 2017. - № 2. - С. 110-117.

- Оценка и прогноз экологической ситуации в Санкт-Петербурге по показателям загрязнения атмосферного воздуха и изменения здоровья населения / В.Н. Мовчан, П.С. Зубкова, И.К. Калинина, М.А. Кузнецова, Н.А. Шейнерман // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2018. - Т. 63, № 2. - С. 178-193.

- Оценка обусловленности заболеваемости населения города Самары воздействием факторов среды обитания / Н.А. Мешков, Е.А. Вальцева, Ю.И. Баева, Е.А. Крылицына // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2017. - Т. 19, № 2 (2). - С. 300-306.

- Пичужкина Н.М., Чубирко М.И., Михалькова Е.В. Социально-гигиенические аспекты экологически обусловленных заболеваний // Прикладные информационные аспекты медицины. - 2018. - Т. 21, № 4. - С. 19-22.

- Табакаев М.В., Артамонова Г.В. Влияние загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами на распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди городского населения // Вестник РАМН. - 2014. - № 3-4. - С. 55-60.

- Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., Землянова М.А. Гигиеническая индикация последствий для здоровья при внешнесредовой экспозиции химических элементов. - Пермь: Книжный формат, 2011. - 532 с.

- Шевчук Л.М., Дзержинская Н.А. Особенности формирования динамических процессов состояния здоровья населения в условиях многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха // Профилактическая и клиническая медицина. - 2017. - Т. 62, № 1. - С. 25-28.

- Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks [Электронный ресурс] // World Health Organization. - 2016. - URL: http://www.who.int/iris/handle/10665/204585 (дата обращения: 02.09.2020).

- What we breathe impacts our health: improving understanding of the link between air pollution and health / J.J. West, A. Cohen, F. Dentener, B. Brunekreef, T. Zhu, B. Armstrong, M.L. Bell, M. Brauer [et al.] // Environ. Sci. Technol. - 2016. - Vol. 17, № 50 (10). - P. 4895-4904.

- DOI: 10.1021/acs.est.5b03827

- Заводова Е.И., Оськина О.Ф. Комплексная гигиеническая оценка состояния здоровья населения и факторов среды обитания // Санитарный врач. - 2015. - № 4. - С. 43-46.

- Клейн С.В., Вековшинина С.А., Сбоев А.С. Приоритетные факторы риска питьевой воды и связанный с этим экономический ущерб // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 1. - С. 10-14.

- Конькова М.Н., Спирин В.Ф. Уровни индивидуальных рисков здоровью детей-дошкольников в зависимости от территории проживания // Санитарный врач. - 2018. - № 5. - С. 41-45.

- Ломов О.П. Риск здоровью и смерти как критерий оценки общественного здоровья // Профилактическая и клиническая медицина. - 2018. - Т. 67, № 2. - С. 35-39.

- К вопросу о применении прогнозирования эволюции риска здоровью в гигиенических оценках / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, И.В. Май, Д.А. Кирьянов // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 1. - С. 106-112.

- Научно-методические подходы к проведению исследования для установления связи нарушений здоровья населения с многосредовым воздействием химических факторов в зоне влияния предприятий по производству алюминия и целлюлозно-бумажной промышленности / Н.В. Зайцева, М.А. Землянова, А.Н. Перегожин, И.Г. Жданова-Заплесвичко // Здоровье населения и среда обитания. - 2017. - Т. 294, № 9. - С. 29-32.

- Mezynska M., Brzóska M. Environmental exposure to cadmium - a risk for health of the general population in industrialized countries and preventive strategies // Environmental Science and Pollution Research. - 2018. - Vol. 25, № 4. - P. 3211-3232.

- DOI: 10.1007/s11356-017-0827-z

- Peden D.B. The epidemiology and genetics of asthma risk associated with air pollution // Journal of Allergy and Clinical Immunology. - 2005. - Vol. 115, № 2. - P. 213-219.

- DOI: 10.1016/j.jaci.2004.12.003

- Risk of concentrations of major air pollutants on the prevalence of cardiovascular and respiratory diseases in urbanized area of Kuala Lumpur, Malaysia / M.A.B.A. Tajudin, F. Khanb, W.R.W. Mahiyuddin, R. Hodd, M.T. Latif, A.H. Hamid, S.A. Rahman, M. Sahani // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 2019. - Vol. 171. - P. 290-300.

- DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.12.057

- Zhang K., Batterman S. Air pollution and health risk due to vehicle traffic // Science of The Total Environment. - 2013. - Vol. 15. - P. 307-316.

- DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.01.074

- Гигиеническое обоснование факторов риска здоровью населения территорий с развитой нефтепереработкой / А.Б. Бакиров, Р.А. Сулейманов, Т.К. Валеев, Н.Р. Рахматуллин // Безопасность здоровья человека. - 2016. - № 1. - С. 41-49.

- Оценка воздействия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности на эколого-гигиеническое состояние объектов окружающей среды и здоровье населения (обзор литературы) / З.Б. Бактыбаева, Р.А. Сулейманов, Т.К. Валеев, Н.Р. Рахматуллин // Медицина труда и экология человека. - 2018. - № 4. - С. 12-26.

- Relationships between indicators of cardiovascular disease and intensity of oil and natural gas activity in Northeastern Colorado / L.M. McKenzie, J.Crooks, J.L. Peel, B.D. Blair, S. Brindley, W.B. Allshouse, S. Malin, J.L. Adgate // Environmental Research. - 2019. - Vol. 170. - P. 56-64.

- DOI: 10.1016/j.envres.2018.12.004

- Гудков Р.А., Коновалов О.Е. Причины и факторы риска сочетанной патологии у детей // Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. - 2016. - № 2. - С. 144-152.

- Журавлев Ю.И., Тхорикова В.Н. Современные проблемы измерения полиморбидности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. - 2013. -Т. 154, № 11. - С. 214-219.

- Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study / K. Barnett, S.W. Mercer, M. Norbury, G. Watt, S. Wyke, B. Guthrie // Lancet. - 2012. - Vol. 380, № 9836. - P. 37-43. 10.1016/S0140-6736 (12) 60240-2

- DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60240-2

- Combined effects of air pollution and allergens in the city of Rome / A.Di Menno di Bucchianico, M.A. Brighetti, G. Cattani, C. Costa, M. Cusano, V. De Gironimo, F. Froio, R. Gaddi [et al.] // Urban Forestry & Urban Greening. - 2019. - Vol. 379. - P. 13-23.

- DOI: 10.1016/j.ufug.2018.04.001

- Comorbidity as a driver of adverse outcomes in people with chronic kidney disease / M. Tonelli, N. Wiebe, B. Guthrie, M.T. James, H. Quan, M. Fortin, S.W. Klarenbach, P. Sargious [et al.] // Kidney International. - 2015. - Vol. 88, № 4. - P. 859-866.

- DOI: 10.1038/ki.2015.228

- Klepikov O.V., Samoilov A.S., Ushakov I.B., Popov V.I., Kurolap S.A. Comprehensive assessment of the state of the environment of the industrial city. Gigiena i sanitariya, 2018, vol. 97, no. 8, pp. 686-692 (in Russian).

- Leshchuk S.I., Surkova I.V., Senkevich N.V. Interrelation of environmental pollution and environmentally caused morbidity in the territory of technogenic pollution. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Severo-Kavkazkii region. Seriya "Estestvennye nauki", 2017, no. 2, pp. 110-117 (in Russian).

- Movchan V.N., Zubkova P.S., Kalinina I.K., Kuznetsova M.A., Sheinerman N.A. Assessment and forecast of the ecological situation in St. Petersburg in terms of air pollution and public health indicators. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Nauki o Zemle, 2018, vol. 63, no. 2, pp. 178-193 (in Russian).

- Meshkov N.A., Val'tseva E.A., Baeva Yu.I., Krylitsyna E.A. Assessment the conditionality of Samara city population incidence under the influence of environmental factors. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 2017, vol. 19, no. 2 (2), pp. 300-306 (in Russian).

- Pichuzhkina N.M., Chubirko M.I., Mikhal'kova E.V. Socially-hygienic aspects of environment-related diseases. Prikladnye informatsionnye aspekty meditsiny, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 19-22 (in Russian).

- Tabakaev M.V., Artamonova G.V. Particulate matter air pollution effects on the incidence of heart diseases among the urban population. Vestnik RAMN, 2014, no. 3-4, pp. 55-60 (in Russian).

- Onishchenko G.G., Zaitseva N.V., Zemlyanova M.A. Hygienic indication of consequences for health under environmental exposure to chemical factors. Perm', Knizhnyi format Publ., 2011, 532 p. (in Russian)

- Shevchuk L.M., Dzerzhinskaya N.A. Pecularities of dynamic health processes formation within a multicomponent air pollution. Profilakticheskaya i klinicheskaya meditsina, 2017, vol. 62, no. 1, pp. 25-28 (in Russian).

- Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. World Health Organization, 2016. Available at: http://www.who.int/iris/handle/10665/204585 (02.09.2020).

- West J.J., Cohen A., Dentener F., Brunekreef B., Zhu T., Armstrong B., Bell M.L., Brauer M. [et al.]. What we breathe impacts our health: improving understanding of the link between air pollution and health. Environ. Sci. Technol, 2016, vol. 17, no. 50 (10), pp. 4895-4904.

- DOI: 10.1021/acs.est.5b03827

- Zavodova E.I., Os'kina O.F. Complex hygienic assessment of health and environmental factors. Sanitarnyi vrach, 2015, no. 4, pp. 43-46 (in Russian).

- Kleyn S.V., Vekovshinina S.A., Sboev A.S. Priority risk factors of drinking water and the related with it economical loss. Gigiena i sanitariya, 2016, vol. 95, no. 1, pp. 10-14 (in Russian).

- Kon'kova M.N., Spirin V.F. The levels of individual risks to the health of children depending on area of residence. Sanitarnyi vrach, 2018, no. 5, pp. 41-45 (in Russian).

- Lomov O.P. Health and mortality risk as an assessment criteria of public health. Profilakticheskaya i klinicheskaya meditsina, 2018, vol. 67, no. 2, pp. 35-39 (in Russian).

- Zaitseva N.V., Shur P.Z., May I.V., Kir'yanov D.A. On the question of the application of the prediction of the evolution of health risk in hygienic assessments. Gigiena i sanitariya, 2016, vol. 95, no. 1, pp. 106-112 (in Russian).

- Zaitseva N.V., Zemlyanova M.A., Peregozhin A.N., Zhdanova-Zaplesvichko I.G. Scientific and methodological approaches to conducting the research for communication of health infringement with the multi-medical influence of chemical factors in the zone of influence of enterprises on production of aluminum and pulp and paper industry. Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya, 2017, vol. 294, no. 9, pp. 29-32 (in Russian).

- Mezynska M., Brzóska M. Environmental exposure to cadmium - a risk for health of the general population in industrialized countries and preventive strategies. Environmental Science and Pollution Research, 2018, vol. 25, no. 4, pp. 3211-3232.

- DOI: 10.1007/s11356-017-0827-z

- Peden D.B. The epidemiology and genetics of asthma risk associated with air pollution. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2005, vol. 115, no. 2, pp. 213-219.

- DOI: 10.1016/j.jaci.2004.12.003

- Tajudin M.A.B.A., Khanb F., Mahiyuddin W.R.W., Hodd R., Latif M.T., Hamid A.H., Rahman S.A., Sahani M. Risk of concentrations of major air pollutants on the prevalence of cardiovascular and respiratory diseases in urbanized area of Kuala Lumpur, Malaysia. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, vol. 171, pp. 290-300.

- DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.12.057

- Zhang K., Batterman S. Air pollution and health risk due to vehicle traffic. Science of the Total Environment, 2013, vol. 15, pp. 307-316.

- DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.01.074

- Bakirov A.B., Suleimanov R.A., Valeev T.K., Rakhmatullin N.R. Hygienic substantiation of risk factors to health of the population of territories with the developed oil refining. Bezopasnost' zdorov'ya cheloveka, 2016, no. 1, pp. 41-49 (in Russian).

- Baktybaeva Z.B., Suleimanov R.A., Valeev T.K., Rakhmatullin N.R. Evaluation of oil refining and petrochemical industry impact on environmental and hygienic state of environmental objects and population health (literature review). Meditsina truda i ekologiya cheloveka, 2018, no. 4, pp. 12-26 (in Russian).

- McKenzie L.M., Crooks J., Peel J.L., Blair B.D., Brindley S., Allshouse W.B., Malin S., Adgate J.L. Relationships between indicators of cardiovascular disease and intensity of oil and natural gas activity in Northeastern Colorado. Environmental Research, 2019, vol. 170, pp. 56-64.

- DOI: 10.1016/j.envres.2018.12.004

- Gudkov R.A., Konovalov O.E. Reasons and risk factors of the combined pathology in children. Rossiiskii mediko-biologicheskii vestnik im. akademika I.P. Pavlova, 2016, no. 2, pp. 144-152 (in Russian).

- Zhuravlev Yu.I., Tkhorikova V.N. Contemporary issues related to measuring polymorbidity. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Meditsina. Farmatsiya, 2013, vol. 154, no. 11, pp. 214-219 (in Russian).

- Barnett K., Mercer S.W., Norbury M., Watt G., Wyke S., Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet, 2012, vol. 380, no. 9836, pp. 37-43.

- DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60240-2

- Menno di Bucchianico A.Di, Brighetti M.A., Cattani G., Costa C., Cusano M., De Gironimo V., Froio F., Gaddi R. [et al.]. Combined effects of air pollution and allergens in the city of Rome. Urban Forestry & Urban Greening, 2019, vol. 379, pp. 13-23.

- DOI: 10.1016/j.ufug.2018.04.001

- Tonelli M., Wiebe N., Guthrie B., James M.T., Quan H., Fortin M., Klarenbach S.W., Sargious P. [et al.]. Comorbidity as a driver of adverse outcomes in people with chronic kidney disease. Kidney International, 2015, vol. 88, no. 4, pp. 859-866.

- DOI: 10.1038/ki.2015.228