Методические аспекты определения типа, возраста и происхождения археологической древесины (на примере построек Надымского городка)

Автор: Мыглан В.С., Омурова Г.Т., Баринов В.В., Кардаш О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Археологические исследования в лесотундровой зоне Западной Сибири имеют огромное значение для изучения материальной культуры, социальной структуры и этнической истории населения. Наличие вечной мерзлоты обеспечивает уникальную сохранность в культурных слоях органики, в т.ч. и древесины, что делает возможным проведение дендро-хронологических исследований (выполнение календарной датировки образцов, определение породного состава, проведение типологического анализа и выявление источника происхождения древесины). В 2011-2012 гг. в ходе раскопок Надымского городка было отобрано 347 образцов древесины для определения времени строительства сооружений. Результаты исследования показали, что основная их часть относится к трем видам деревьев: лиственнице сибирской (Larix sibirica Ledeb.), ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) и сосне сибирской (Pinus sibirica Du Tour). Типологический анализ коллекции образцов выявил преимущественное использование для сооружения стен еловых и кедровых бревен, полубревен, а для настила пола -лиственничных и кедровых плах. Для решения вопроса о происхождении строительной древесины был предложен новый методический подход, благодаря которому установлено, что основной ее объем формировался из плавника. Это позволило корректно интерпретировать полученные данные и уточнить годы проведения строительных работ. По результатам исследования выделены три периода строительства/перестройки: 50-60-е гг. XVв.; 70-80-е гг. XVв.; 20-70-е гг. XVIв. Предложенный подход может быть применен к материалам с других памятников, расположенных на берегах крупных водных артерий лесотундровой зоны Сибири.

Плавник, дендрохронология, археология, календарная датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146017

IDR: 145146017 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.080-089

Текст научной статьи Методические аспекты определения типа, возраста и происхождения археологической древесины (на примере построек Надымского городка)

На сегодняшний день исследования археологических объектов с привлечением дендрохронологического метода проведены на многих памятниках, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе и приуроченных к нижнему течению Оби, Надыма и Таза: Мангазея, Полуйский мысовой городок, Усть-Войкарский и Надымский городки, городища Ярте VI [Шиятов и др., 2005], Старотурухан-ское [Жарников и др., 2014], Бухта Находка [Sidorova et al., 2017] и др. Изучение археологических объектов с мерзлым культурным слоем, сохраняющим предметы из органических материалов, расширяет наши знания о материальной культуре, социальной структуре и этниче ском составе населения [Феномен…, 2000; Молодин, Парцингер, Цэвээндорж, 2012].

Полноценная письменная история исследуемого региона начинается с рубежа XVI–XVII вв. В этой связи археологические памятники являются едва ли не единственным источником информации о поселениях севера Сибири в предшествующие эпохи [Мыглан, Ваганов, 2005; Кардаш, 2009; и др.]. Один из таких объектов – Надымский городок, о котором какие-либо упоминания до начала XVII в. практически отсутствуют. Для периода его функционирования с конца XVI до первой трети XVIII в. достоверно известно, что этот населенный пункт служил административным центром и зимней резиденцией вождей Большой Карачеи – военно-политического объединения северных остяков и самоедов [Кардаш, 2009]. Его история, этнокультурный и социальный состав населения в XIII–XVI в. находятся в процессе изучения. На сегодняшний день историко-архитектурный анализ материалов Надымского городка позволил выделить три основных строительных горизонта, имеющие значительные различия в планировочной структуре оборонительно-жилого комплекса (ОЖК) и архитектуре составляющих его строений. Наибо- лее ранний из них, «новгородский» – XIII – середина XV в., – связан с периодом вхождения нижнеобских территорий как волости Югра в состав земель Новгорода Великого. Следующий горизонт приходится на время юрисдикции Московского царства над населением нижней Оби: середина XV – начало XVIII в. Его можно разделить на два: ранний – середина XV – конец XVI в., поздний – конец XVI – первая треть XVIII в.

Учитывая хорошую сохранность археологической древесины, для календарной датировки логичным является привлечение дендрохронологического метода, который позволит восстановить историю функционирования памятника [Черных, 1996; Шиятов и др., 2005; Жарников и др., 2014; и др.]. Первые дендрохронологические исследования Надымского городка проведены В.М. Горячевым. В 1999–2003 гг. на памятнике был вскрыт верхний культурный слой толщиной 1,5 м, из которого отобрано 1 600 образцов древесины. На основе календарной датировки «около 550 образцов» было установлено, что Надымский городок существовал «со второй половины X в. до начала XVIII в.» [Шиятов и др., 2005, с. 49]. В 2011–2012 гг. при дальнейших раскопках памятника В.С. Мыглан и Г.Т. Омурова отобрали 347 образцов археологической древесины. Первоначально при анализе материала мы исходили из предположения В.М. Горячева о том, что поселенцы заготавливали строительный материал на ближайших участках пойменного леса, а затем по мере вырубки – в местах, значительно удаленных от городища [Горячев, 2003, с. 31]. При проведении календарной датировки построек 2 и 12 у нас появились сомнения в корректности определения источника строительного материала [Омурова и др., 2013]. Так, анализ дендрохронологических дат показал наличие существенного разброса во времени образования подкоровых колец у образцов, а в ходе маршрутных обследований было установлено отсутствие хвойного леса (следов его существования в прошлом)

в окрестностях Надымского городка (ближайшие деревья произрастали в 12 км к западу на левом коренном берегу или на 20 км выше по течению р. Надым). Данное обстоятельство позволило нам предположить, что для строительства мог широко использоваться плавник (стволы деревьев, принесенные течением реки во время сильного половодья). В связи с этим открытым остается вопрос о происхождении строительной древесины для Надымского городка, имеющий ключевое значение для интерпретации полученных дендрохронологических дат, поскольку в одном случае они будут указывать на годы рубки деревьев, а в другом – на периоды массового выноса рекой древесины (вследствие усиления эрозии береговой линии, сильных половодий и других событий).

Материалы и методы

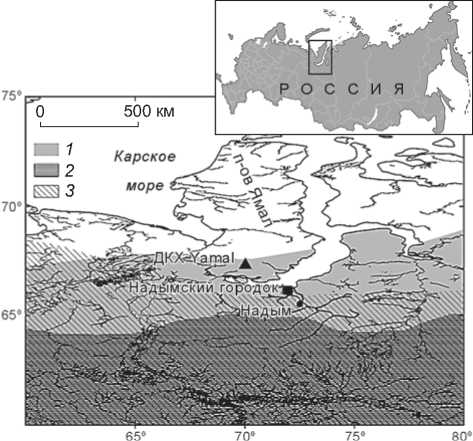

Надымский городок находится в дельте р. Надым на вытянутом с северо-запада на юго-восток острове (рис. 1; детальное физико-географическое описание приводится в работе О.В. Кардаша [2009, с. 5, 6]). Его расположение нельзя назвать удачным. Протоки рядом с городком не изобилуют рыбой, а промысловые угодья – зверем; ягельные пастбища в непосредственной близости отсутствуют; летом периодически случаются нагонные наводнения; в окрестностях имеются более удобные для поселения острова. В качестве одной из причин основания Надымского городка обычно указывают на его близость к перекрестку торговых путей, о чем говорит наличие среди находок предметов дальнего импорта: оружия, инструментов,

Рис. 1. Карта-схема района исследования. 1 – зона распространения лиственницы, 2 – кедра, 3 – ели.

посуды (медные котлы), тканей (сукно, шелк) и др. [Там же, с. 6, 283–284].

Образцы древесины в количестве 347 шт. были отобраны в 2011–2012 гг. с 11 построек и со стен внешнего ограждения. С каждого архитектурного элемента отбиралось максимальное количество образцов с наибольшим числом периферийных колец. По стройки Надымского городка на момент отбора образцов имели разную степень сохранности. Часть находилась in situ , часть была разобрана и складирована. В последнем случае имеющаяся маркировка позволила соотнести образцы с элементами постройки (пол, стены и др.), но восстановить исходный порядок расположения венцов не представлялось возможным (например, постройка 10).

Процедура пробоподготовки, измерения и пере-кре стной датировки была выполнена по стандартной методике (детально изложена на сайте . Для определения породного состава датированных образцов использовался атлас В.И. Беньковой и Ф.Х. Швайнгрубера [2004]. Серии прироста по каждой древесной породе – лиственнице (Larix sibirica Lеdеb.), ели (Picea obovata Lеdеb.), кедру (Pinus sibirica Du Tour) – были сведены в обобщенные древесно-кольцевые хронологии (ДКХ), которые затем были перекрестно датированы между собой и соотнесены с ДКХ Yamal [Hantemirov, Shiyatov, 2002]. При расчете и анализе региональной кривой прироста использовалась коллекция образцов с лиственницы, произрастающей в 20 км выше по течению р. Надым. Региональная возрастная кривая рассчитывалась путем выставления индивидуальных серий прироста на первый год (который у всех деревьев был принят за 0) с последующим усреднением.

Археологические образцы имели разную степень сохранности периферийных колец. По этому признаку они были разделены на три группы. К первой отнесены спилы с подкоровым кольцом; ко второй (отсутствует менее 10 колец) – образцы, у которых по окружности заболони прослеживается одно и то же кольцо, но нет остатков коры, луба, поэтому можно предположить, что часть наружных колец не сохранилась; к третьей (отсутствует более 10 колец) – образцы со следами обтесывания и плохой сохранностью древесины по внешней окружности спила.

Чтобы выявить случаи использования для сооружения построек древесины, заготовленной в лесном массиве, мы сформулировали следующие критерии: 1) значительная часть образцов (в т.ч. содержащие подкоровые кольца) должна датироваться коротким периодом в несколько лет; 2) бревна стен должны иметь сопоставимый диаметр, т.к. при рубке деревьев логично максимально упростить последующую задачу по их подгонке. В случае соответствия образцов с постройки этим критериям считалось, что дре- весина была заготовлена в лесу, и время сооружения постройки/перестройки определяло сь путем установления года (сезона) формирования подкорового кольца, указывающего на период заготовки древесины. Если же образцы не соответствовали указанным критериям, предполагалось использование плавника. В таком случае распределение дат последних периферийных (в т.ч. подкоровых) колец носит случайный характер, т.е. время гибели деревьев не связано с деятельностью человека. Поэтому время сооружения постройки определялось по наиболее поздней дендрохронологической дате в выборке (без учета образцов с подкоровым кольцом). Очевидным недостатком данного подхода является то, что если постройка перестраивалась, то будет определена только дата последней перестройки, а не время первоначального сооружения (формулировка в этом случае «постройка была сооружена не ранее…»).

Поскольку пол не связан со стенами и мог настилаться (перестилаться) в любой момент, эти конструктивные элементы анализировались раздельно при проведении типологического, породного анализа и определении времени сооружения построек. В работе в понятие «бревно» включен и лафет, под термином «плаха» понимается колотая деревянная пластина толщиной не более 10 см. Архитектурные термины приводятся по словарю В.И. Плужникова [1995]. Подробная информация о коллекции образцов древесины из Надымского городка (фотографии, таблица) представлена в виде архива данных на сайте

Результаты

Общая характеристика коллекции образцов, видового состава и типа древесины. Судя по породному составу датированных образцов с Надымского городка (см. таблицу ), в качестве основного строительного материала использовалась древесина лиственницы, ели и кедра. На лиственницу пришлось 39 % образцов (максимально представлена в постройке 7), ель – 33 (преобладает в постройках 10 и 17), кедр – 28 % (превалирует в постройках 12 и 14).

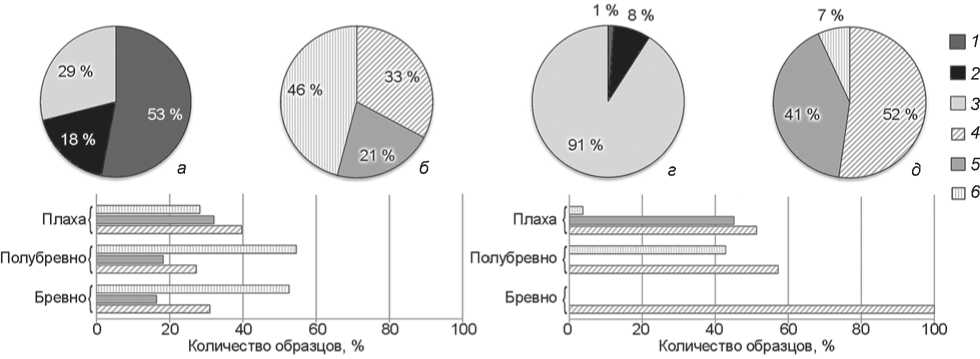

В ходе дальнейшей работы был проведен анализ образцов по типологическому и породному критериям отдельно для стен и пола (постройки, представленные одним образцом, не рассматривались). Результаты показали, что стены построек наиболее часто сооружались из бревен (постройки 3, 6, 10, 11, 12, 17), реже плах (постройки 2 и 7) и полубревен (постройка 14) (см. таблицу, рис. 2, а). Использование плах и полубревен было продиктовано тем, что население возводило каркасно-столбовые конструкции в технике заплот (постройка 7), сруб-прясло (постройка 14) или с многослойными стенами, когда сруб снаружи обкладывался вертикально расположенными плахами (постройка 2).

При сооружении стен в основном использовалась древесина ели и лиственницы (рис. 2, б ). При этом основным строительным материалом были еловые бревна, полубревна и лиственничные плахи (рис. 2, в ). Зачастую для конструктивно связанных элементов стен могла использоваться древесина разных пород. Анализ образцов пола построек показал другую картину (рис. 2, г , д ). В большинстве случаев использовались лиственничные и кедровые плахи (рис. 2, д , е ). Зафиксирован факт переиспользования судовых деталей для настила пола (постройка 14).

Наличие образцов древесины лиственницы с археологических объектов и живых деревьев позволило провести работу по сравнению возрастных кривых и усредненных значений радиусов. Результаты показали, что по сравнению с археологической древесиной у лиственниц, произрастающих южнее Надымского городка, средние значения прироста меньше, а его стабилизация на возрастной кривой происходит раньше. По археологическому материалу среднее значение радиуса составило 7,6 см, а по живым деревьям – 4,8 см. Схожие результаты выявил анализ частоты образования аномалий структуры годичных колец: у археологической древесины она ниже, чем у живых деревьев [Омурова и др., 2018]. Все эти данные указывают на то, что деревья, использованные при строительстве Надымского городка, росли в более благоприятных климатических условиях (значительно южнее), даже по сравнению с лиственницей, произрастающей сейчас в 20 км к югу от городища.

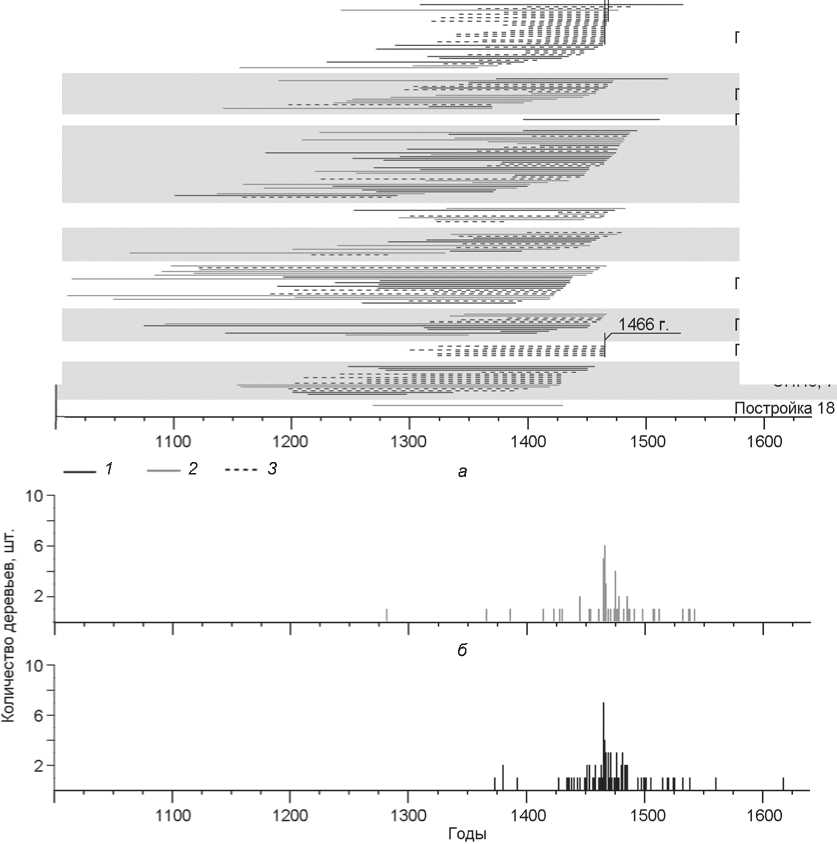

Датировка построек и стен внешнего ограждения. Из 347 образцов датирован 271 (рис. 3, а ). Количество недатируемых образцов с разных объектов варьирует. На общем фоне выделяются постройка 11 и каркас западной стены внешнего ограждения, где этот показатель достигает 40 % и более (см. таблицу ). Наблюдается значительный разброс дат образования периферийных колец у образцов почти со всех построек. Только в двух случаях (постройки 10 и 17) время образования периферийных и подкоровых колец у значительной части образцов приходится на узкий временной интервал (рис. 3, а ). Анализ общего распределения образцов показал, что резкое увеличение количества экземпляров с подкоровым кольцом приходится на 1463–1466 и 1474–1476 гг. (рис. 3, б ). Образцы, у которых отсутствует менее 10 колец, демонстрируют иное распределение по датам формирования периферийных колец. Максимальное их число приходится на 1463–1466, 1468, 1470, 1474– 1475 и 1482–1484 гг. (рис. 3, в ). На следующем этапе мы провели работу по выявлению построек, при

Основные характеристики построек и стен внешнего ограждения

|

Объект |

Кол-во образцов |

Распределение по породному составу, % |

Распределение по типам элементов конструкции, % |

Время сооружения / перестройки |

|||||||||

|

3 го го со О 3 1го 1=1 |

52 го со О 3 1го 5 т |

го =г 3 со 1— О 3 Е^ |

ГО Ш |

С[ ГО ^ |

Стена |

Пол |

I (50–60-е гг. XV в.) |

II (70–80-е гг. XV в.) |

III (25–75 гг. XVI в.) |

||||

|

О CD 0) Ш |

О го (D Ю 1= О С |

го X го с: |

о CD 0) ю о с: |

го X го с: |

|||||||||

|

Постройки: |

|||||||||||||

|

2 |

47 |

18 |

32 |

32 |

36 |

9 |

28 |

63 |

7 |

93 |

– |

– |

Не ранее 1519 г. |

|

3 |

13 |

28 |

31 |

38 |

31 |

100 |

– |

– |

– |

100 |

– |

Не ранее 1479 г. |

– |

|

6 |

37 |

20 |

43 |

22 |

35 |

100 |

– |

– |

– |

100 |

– |

Не ранее 1486 г. |

– |

|

7 |

37 |

23 |

73 |

11 |

16 |

– |

47 |

53 |

5 |

95 |

– |

– |

Не ранее 1523 г. |

|

10 |

35 |

19 |

14 |

77 |

9 |

80 |

14 |

6 |

– |

– |

Вторая половина |

Вторая половина |

Не ранее 1531 г. |

|

60-х гг. XV в. |

70-х гг. XV в. |

||||||||||||

|

11 |

12 |

40 |

42 |

25 |

33 |

67 |

– |

33 |

67 |

33 |

Не ранее 1466 г. |

– |

– |

|

12 |

21 |

13 |

38 |

19 |

43 |

83 |

– |

17 |

100 |

Не ранее 1449 г. |

– |

– |

|

|

14 |

17 |

29 |

24 |

29 |

47 |

40 |

40 |

20 |

10 |

90 |

– |

Не ранее 1472 г. |

– |

|

17 |

6 |

14 |

– |

100 |

– |

67 |

33 |

– |

– |

– |

Вторая половина |

– |

– |

|

60-х гг. XV в. |

|||||||||||||

|

18 |

1 |

0 |

– |

– |

100 |

1 |

– |

– |

– |

– |

Не ранее 1429 г. |

– |

– |

|

19 |

1 |

0 |

100 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Не ранее 1511 г. |

|

Стены: |

|||||||||||||

|

КЗСО |

5 |

67 |

20 |

20 |

60 |

20 |

60 |

20 |

– |

– |

– |

– |

Не ранее 1559 г. |

|

СЗС ОЖК |

8 |

27 |

12 |

38 |

50 |

63 |

25 |

12 |

– |

– |

– |

Не ранее 1482 г. |

– |

|

СЗВ |

15 |

0 |

73 |

7 |

20 |

87 |

– |

13 |

– |

– |

– |

– |

Не ранее 1541 г. |

|

СНП6, 7 |

16 |

6 |

31 |

56 |

13 |

6 |

13 |

81 |

– |

– |

Не ранее 1456 г. |

– |

– |

Примечание. КЗСО - каркас западной стены внешнего ограждения, СЗС ОЖК - северо-западная стена оборонительножилого комплекса, СЗВ - северо-западный вход, СНП6, 7 - стена напротив построек 6, 7.I-III - строительные горизонты.

в

е

Рис. 2. Распределение образцов стен ( a , б , в ) и пола ( г , д , е ) по типологическому признаку ( a , г ), породному составу ( б , д ), типологическому признаку и породному составу ( в , е ).

1 - бревно; 2 - полубревно; 3 - плаха; 4 - лиственница; 5 - кедр; 6 - ель.

Постройка 2

|

1476 г. |

Постпойка 7 |

|

|

— ___________________ - ~ |

' 1466 Г. |

|

Постройка 10

Постройка 6

СЗС ОЖК

Постройка 3

Постройка 12

СНП6, 7

Постройка 14

Постройка 19

Постройка 11

Постройка 17

в

Рис. 3. Результаты перекрестной датировки ( а ), распределение образцов с подкоровым кольцом ( б ) и образцов, у которых может отсутствовать менее 10 годичных колец ( в ).

1 – образцы лиственницы, 2 – кедра, 3 – ели. КЗСО – каркас западной стены внешнего ограждения, СЗВ – северо-западный вход, СЗС ОЖК – северо-западная стена оборонительно-жилого комплекса, СНП6, 7 – стена напротив построек 6, 7.

строительстве которых использовалась древесина, заготовленная в лесу.

Постройка 10. На момент отбора образцов не сохранилась in situ. Со стен постройки было отобрано 43 образца, из которых датировалось 35 (рис. 3, а). Ос- новным строительным материалом послужили еловые бревна сопоставимого диаметра.

Выделяются два периода: 1465–1466 и 1474– 1476 гг. К первому можно отне сти пять образцов с сохранившимся подкоровым слоем (ng088a, ng091, ng093, ng102, ng106) и семь экземпляров, у которых отсутствует менее 10 колец (ng086b, ng087b, ng092, ng095, ng097, ng104, ng181); ко второму – соответственно четыре (ng096, ng103, ng108, ng112) и два (ng084b и ng089). В выборке также имеется лиственничный образец ng089, который указывает на ремонт стен после 1531 г. Таким образом, постройка 10 была сооружена после 1466 г., а затем перестраивалась после 1476 и 1531 гг.

Постройка 17. Сохранилась in situ . С остатков сруба было отобрано семь образцов, из которых датировано шесть (рис. 3, а ). Основным строительным материалом послужили еловые бревна сопоставимого диаметра. Все шесть образцов (в т.ч. и с подкоровыми кольцами) датировались 1464–1465 гг. Следовательно, это постройка была сооружена после 1465 г.

Далее был проведен анализ распределения дат образцов с построек и стен внешнего ограждения Надымского городка, при сооружении которых использовался плавник.

Постройка 2. Не сохранилась in situ . С трех уровней фиксации было отобрано 58 образцов, из которых датировано 47 (см. таблицу ). Даты образцов с последовательно расположенных венцов стен чередуются в случайном порядке и приходятся на широкий интервал с 1362 (ng125) по 1616 г. (ng64). Последняя выпадает из общей картины распределения дат. Вероятно, образец ng64 был отнесен к постройке 2 ошибочно. На наш взгляд, следует основываться на дате более раннего образца – ng62 (не ранее 1519 г.). Исходя из предложенной методики, постройка 2 была сооружена не ранее 1519 г.

Постройка 3. Сохранилась in situ . Было отобрано 18 образцов, из которых датировано 13 (см. таблицу ). Даты образцов со стен сруба приходятся на широкий интервал с 1281 (ng463) по 1479 г. (ng455). Таким образом, постройка 3 была сооружена не ранее 1479 г.

Постройка 6. Сохранилась in situ . Отобрано 45 образцов, датировано 37 (см. таблицу ). Даты образцов со стен сруба приходятся на широкий интервал с 1284 (ng425) по 1486 г. (ng419). Постройка 6 была сооружена не ранее 1486 г.

Постройка 7. Сохранилась in situ . Отобрано 48 образцов, датировано 37 (см. таблицу ). Даты образцов со стен приходятся на период с 1419 (ng239) по 1523 г. (ng079). Следовательно, постройка 7 была сооружена не ранее 1523 г.

Постройка 11. Не сохранилась in situ . Отобрано 20 образцов, датировано 12 (см. таблицу ). Даты образцов со стен приходятся на интервал с 1349 (ng473) по 1466 г. (ng294). Значит, постройка 11 была сооружена не ранее 1466 г.

Постройка 12. В настоящее время она частично уничтожена в результате береговой эрозии. В северозападной части сруба зафиксированы следы пожара.

Всего было отобрано 24 образца, из которых датирован 21 (см. таблицу ). Даты образцов со стен приходятся на период с 1418 (ng332) по 1449 г. (ng331). Таким образом, постройка 12 была сооружена не ранее 1449 г.

Постройка 14. Не сохранилась in situ . Отобрано 24 образца, датировано 17 (см. таблицу ). Даты образцов со стен приходятся на период с 1377 (ng470a,b) по 1472 г. (ng278). Особенностью по стройки является использование в настиле пола судовых деталей (ng284, 285, 286). Высокие значения множественного коэффициента корреляции между индивидуальными сериями прироста, полученными при измерении образцов с судовых деталей и построек, указывают на то, что древесина, использованная для сооружения лодок и построек, имеет общее происхождение. Исходя из предложенной методики, постройка 14 была сооружена не ранее 1472 г.

Постройки 18 и 19. В связи с плохой сохранностью они представлены двумя образцами: ng186 (постройка 18) и ng503 (постройка 19). Судя по ним, первая была сооружена не ранее 1429 г., вторая – не ранее 1511 г.

Каркас западной стены внешнего ограждения. С конструкции было отобрано 15 образцов, из которых датировано пять (см. таблицу ). Их даты приходятся на широкий интервал с 1370 (ng296a,b) по 1559 г. (ng194). Таким образом, данное сооружение было возведено не ранее 1559 г.

Северо-западная стена оборонительно-жилого комплекса. Отобрано 11 образцов, датировано восемь (см. таблицу ). Их даты относятся к периоду с 1379 (ng256) по 1482 г. (ng261). Следовательно, стена была построена не ранее 1482 г.

Северо-западный вход. С конструкции было отобрано 15 спилов, все датированы (см. таблицу ). Даты приходятся на широкий интервал с 1285 (ng465) по 1541 г. (ng175). Сооружение было возведено не ранее 1541 г.

Стена напротив построек 6 и 7. Не сохранилась in situ . Было отобрано 17 образцов, датировано 16 (см. таблицу ). Даты охватывают период с 1297 (ng143f) по 1456 г. (ng135). Стена построена не ранее 1456 г.

Анализ полученных дат позволяет условно выделить три периода застройки (см. таблицу). Первый – 50–60-е гг. XV в.: сооружение построек 10–12, 17, 18 и стены напротив построек 6 и 7. Второй период – конец 70-х – 80-е гг. XV в., когда были возведены постройки 3, 6, 14, северо-западная стена ОЖК и перестроена постройка 10. Третий период – 20–70-е гг. XVI в. – связан с сооружением построек 2, 7, 19, северо-западного входа и каркаса западной стены внешнего ограждения. В это же время была перестроена по стройка 10. Таким образом, анализ коллекции образцов археологической древесины, отобранных в 2011–2012 гг., показал, что почти все объекты были сооружены во второй половине XV – первой половине XVI в.

Обсуждение

Согласно данным, полученным по образцам древесины из верхних слоев памятника, Надымский городок функционировал «со второй половины X в. по начало XVIII в.» [Шиятов и др., 2005, с. 49]. Результаты дендрохронологического датирования материалов из расположенных ниже культурных слоев выявили более узкие временные рамки. Так, анализ образцов, отобранных в 2011–2012 гг., показал, что постройки были сооружены во второй половине XV – первой половине XVI в. Даты археологической древесины с построек 13.4, 21, 22 приходятся на первую половину XIV – первую половину XV в. [Кардаш и др., 2018]. По стараемся объяснить причины расхождения результатов дендрохронологического датирования.

Рассмотрим точку зрения В.М. Горячева, согласно которой строительная древесина сначала заготавливалась в ближайших, а затем по мере вырубки уже в удаленных лесных массивах [2003, с. 31]. Исходя из этого предположения, время сооружения построек определялось по сохранившемуся подкоровому кольцу у образцов. Наличие в пределах каждой постройки разновременных образцов объяснялось многократным вторичным использованием древесины при строительстве. Постройки часто ремонтировались, но существовали «достаточно долго» [Там же], непрерывно функционируя на протяжении нескольких сот лет (согласно рис. 10 в статье С.Г. Шиятова с соавторами [2005, с. 50]). Однако представленная точка зрения имеет ряд слабых мест.

По нашему мнению, особенности дендроархео-логического материала с Надымского городка легко объяснить тем, что при строительстве использовался плавник. Представим аргументы в пользу этого предположения. В радиусе более 10 км от Надымского городка хвойные деревья не произрастают. Осмотр окрестностей памятника показал отсутствие подроста и пней старовозрастных деревьев. При этом граница распространения лиственницы за последнее тысячелетие существенно не смещалась [Хантеми-ров, 2009, с. 28]. В настоящее время на берегах реки встречаются стволы деревьев (разных пород), принесенные течением. Возможно, во времена функционирования Надымского городка была аналогичная ситуация. Предположение об использовании плавника в качестве строительного материала объясняет тот факт, что стены сооружений в основном (67 %) сложены из еловой и кедровой древесины, а пол почти в половине случаев представлен кедровыми плахами, хотя ближе всего произрастает лиственница, а ель и кедр – значительно южнее (см. рис. 1). Сравнение образцов древесины лиственницы с археологического памятника и живых деревьев по таким параметрам, как возрастная кривая, радиус ствола, частота возникновения аномальных структур годичного кольца, показало, что деревья, служившие строительным материалом, произрастали в более благоприятных климатических условиях (вероятно, южнее), чем современные в 20 км выше по течению Надыма. Следовательно древесина не только кедра и ели, но и лиственницы имеет более южное происхождение и была принесена рекой. Факт использования плавника объясняет существенный процент недатируемых образцов, случайный порядок чередования дат в венцах одной постройки и широкий разброс дат у сооружений, что не характерно для объектов архитектурного и археологического наследия Сибири XVI–XIX вв. и Крайнего Севера, сооруженных, согласно историческим сведениям, из древесины, заготовленной в лесу [Мыглан, Ведмидь, Майничева, 2010; Жарни-ков и др., 2014]. Предположение о массовом и многократном вторичном использовании древесины при строительстве не подтвердилось при просмотре фотоматериалов, в которых зафиксированы конструкции и их отдельные элементы (до и после взятия образцов). Только в ряде случаев (например, пол постройки 14, стены постройки 2) можно говорить о фактах вторичного применения. Необходимо отметить, что наличие мерзлоты накладывает ограничения на повторное использование древесины из нижних венцов построек (о чем, например, свидетельствуют сохранившиеся пороги у постройки 7).

Приведенные аргументы свидетельствуют в пользу широкого использования плавника для строительства сооружений Надымского городка. Вместе с тем открытым остается вопрос, а были ли случаи целенаправленной вырубки леса для заготовки строительной древесины? Плавник не мог полностью обеспечить потребности населения городка в строительном материале. Наиболее остро это должно было проявиться в периоды активного строительства. Тогда, очевидно, наблюдался дефицит деловой древесины и ее заготавливали в лесу. Об этом свидетельствует резкое увеличение количества образцов, содержащих подкоровое кольцо, в 1463–1466 и 1474–1476 гг., которые соотносятся с периодами застройки (перестройки), выделенными по постройкам 10 и 17 (см. рис. 3). Судя по всему в годы активного строительства жители Надымского городка использовали все доступные источники строительной древесины. Можно предположить, что часть построек, у которых зафиксированы образцы, приходящиеся на 1465–1466, 1476, 1531 гг. (например, постройка 7), могла быть сооружена раньше, чем указано нами по результатам анализа.

Наличие заготовленной в лесу древесины заставляет задуматься о способе ее транспортировки. Поскольку Надымский городок находится на крупной реке, а у населения имелись лодки, логично предположить, что она сплавлялась по воде в летний период. Использование оленного транспорта или собачьих упряжек для доставки строительных материалов представляется маловероятным. Прежде всего потому, что в XV в., судя по практически полному отсутствию оленьей упряжи, данный вид тягловой силы был недоступен жителям городка. Собачьи упряжки имели широкое распространение [Историческая экология…, 2013, с. 298], однако мы не уверены в эффективности такого способа доставки, особенно в сравнении со сплавом по реке.

Таким образом, полученные результаты подтверждают предположение о массовом использовании плавника при строительстве сооружений в Надымском городке, в связи с чем необходимо пересмотреть датировки построек, выполненные В.М. Горячевым [2003] и Г.Т. Омуровой с соавторами [2013]. Требуется корректировка временных рамок начала функционирования Надымского городка. Даты сооружения построек 2 и 12 необходимо привести в соответствие с данными, представленными в нашей таблице. Широкое использование плавника при строительстве позволяет предположить, что одной из причин выбора места основания Надымского городка было наличие реки, позволяющей не только транспортировать строительные материалы по воде, но и использовать плавник, приносимый во время половодий.

Особый интерес представляют данные о трех периодах, в рамках которых отмечается повышенный объем заготовки древесины для строительства в лесном массиве: 1463–1466, 1474–1476 и 1482–1484 гг. Они коррелируют с историческими событиями, происходившими в Русском централизованном государстве. В 1462 г. сразу после коронации великий князь Московский Иван III организовал военный поход под руководством воевод Бориса Кожанова и Бориса Слепого Тютчева, конечной точкой которого стала Пермь Великая. В сентябре 1464 г. была начата подготовка следующего военного похода далее на восток «Югорскую земли воевати», который состоялся в 1465 г. под руководством воеводы Василия Скрябы [Полное собрание…, 1982, с. 46]. Он закончился удачно, поскольку в Москву к великому князю были приведены общинные вожди («князья югорские»), Иван III наложил на них дань и отпустил в Югру. Это был первый военный поход по включению территории нижней Оби в состав земель Московского государства, причем он противоречил условиям Договорной грамоты, подписанной с Новгородской республикой великим князем Василием Васильевичем в 1456 г.: согласно данному документу Югра считалась волостью новгородской. Возможно, к тому времени

Новгород Великий был не в состоянии контролировать свои удаленные территории.

Московско-новгородская война 1471 г. завершилась подписанием мирного договора между Иваном III и Новгородом Великим, после чего Новгородская республика окончательно утратила свою независимость и контроль над северными волостями, в т.ч. Югрой. Зимой того же года состоялся поход на Пермь Великую, который возглавили воеводы князь Федор Пестрый Стародубский и Гаврила Нелидов. В результате Волго-Камский торговый путь, связывавший нижнюю Обь с мусульманскими государствами Передней Азии на протяжении столетий, с 1472 г. оказался под контролем Московского царства. Более 10 лет после этого военные походы на Пермь Великую и Югру не совершались.

Следующий поход на территорию нижней Оби для усмирения вогулов, югорцев и установления власти Московского государства великий князь Иван III Васильевич организовал в 1483 г. Войско возглавляли князь Федор Семенович Курбский (Чёрный) и Иван Иванович Салтык-Травин [Там же]. По масштабам и результатам эта военная операция превзошла предыдущую. Весной 1484 г. в Москву к Ивану III лично пришли «с члобитьем князи вогульские, и югорские, и сибирские», т.е. всех территорий, где осуществлялись боевые действия [Там же, с. 49]. По существовавшему тогда регламенту, они присягнули на верность великому князю, обязались платить дань, получили соответствующие полномочия и отбыли в свои земли.

Заключение

Проведенный анализ образцов с Надымского городка, отобранных в 2011–2012 гг., позволил определить время сооружения 11 построек и четырех элементов внешнего ограждения (стены, вход). Было установлено, что только в случае с постройками 10 и 17 можно говорить о заготовке древесины в лесном массиве, расположенном выше по течению р. Надым, во всех остальных основным строительным материалом служил плавник. Анализ породного состава коллекции образцов показал, что для стен использовались преимущественно еловые и кедровые бревна, полубревна, а для настила пола – лиственничные и кедровые плахи. По результатам исследования выделены три периода строительства: 50–60-е гг. XV в. (сооружены постройки 10–12, 17, 18 и стена напротив построек 6 и 7), конец 70-х – 80-е гг. XV в. (возведены постройки 3, 6, 14, северо-западная стена ОЖК и перестроена постройка 10), 20–70-е гг. XVI в. (сооружены постройки 2, 7, 19, каркас западной стены внешнего ограждения, северо-западный вход и перестроены постройки 10 и 14).

Насколько военные операции Русского централизованного государства 1462–1465, 1471–1472, 1482– 1484 гг. по установлению власти в Перми Великой и Югре действительно коснулись Надымского городка, мы достоверно не знаем. Однако именно ко второй половине XV в. относится радикальная реконструкция поселения, преобразовавшая его в оборонительно-жилой комплекс. С чем была связана массовая застройка, однозначно сказать сложно. Причиной могло быть ожидание нападения, или же, наоборот, реконструкция произошла в результате первого московского похода, когда Надымский городок стал форпостом Московского царства, или это было некой формой закрепления военных успехов в Югре.

Результаты исследования имеют важное теоретическое значение, поскольку поднимают принципиальный вопрос об источнике строительной древесины. Его игнорирование может привести к некорректной датировке северных памятников лесотундровой зоны.

Исследование осуществлено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-14-00028). Типологический анализ элементов построек выполнен В.В. Бариновым в рамках темы НИР «Реконструкция природных условий и способы адаптации к ним населения Евразии в четвертичном периоде» Института археологии и этнографии СО РАН.

Список литературы Методические аспекты определения типа, возраста и происхождения археологической древесины (на примере построек Надымского городка)

- Бенькова В.Е., Швейнгрубер Ф.Х. Анатомия древесины растений России: Атлас для идентификации древесины деревьев, кустарников, полукустарников и деревянистых лиан России. – Берн: Хаупт, 2004. – 456 с.

- Горячев В.М. Использование остатков древесины «Надымского городища» для построения длительных хронологий и реконструкций температурных условий // Экология древних и современных обществ. – 2003. – Вып. 2. – С. 30–33.

- Жарников З.Ю., Рудковская М.А., Визгалов Г.П., Мыглан В.С. Дендрохронологическая датировка построек центральной части посада Старотуруханского городища // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 2. – C. 67–76.

- Историческая экология населения севера Западной Сибири / Г.П. Визгалов, О.В. Кардаш, П.А. Косинцев, Т.В. Лобанова. – Нефтеюганск: Ин-т археологии Севера; Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 376 с.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI – первой трети XVIII в.: История и материальная культура. – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. – 360 с.

- Кардаш О.В., Липс С.А., Сидорова М.О., Мыглан В.С., Лобанова Т.В. Надымский городок: новые данные о хронологии в русском освоении севера Западной Сибири в XIII–XIV веках // Археология Севера России: Югра – волость Новгорода Великого в XI–XV вв.: (свод источников и исследований). – Сургут; Нефтеюганск; Екатеринбург: Ин-т археологии Севера, 2018. – Ч. I. – С. 346–381. – (Материалы и исследования по истории севера Западной Сибири; вып. VII).

- Молодин В.И., Парцингер Г., Цэвээндорж Д. Замерзшие погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). – М.: Триумф принт, 2012. – 566 с.

- Мыглан В.С., Ваганов Е.А. К вопросу о датировке исторических памятников на Таймырском полуострове: дендрохронологический и исторический аспекты // Вестн. Краснояр. гос. ун-та. – 2005. – № 5. – С. 176–182.

- Мыглан В.С., Ведмидь Г.П., Майничева А.Ю. Березово: ист.-архитект. очерки. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2010. – 152 с.

- Омурова Г.Т., Баринов В.В., Кардаш О.В., Ваганов Е.А., Мыглан В.С. Реконструкция экстремальных палеоклиматических событий на севере Западной Сибири по археологической древесине (на примере Надымского городка) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 32–40.

- Омурова Г.Т., Баринов В.В., Кардаш О.В., Мыглан В.С. Установление времени строительства (перестройки) Надымского городка: дендрохронологический аспект // Журн. Сиб. федерал. ун-та. Сер.: Биология = J. of Siberian Federal University. Biology. – 2013. – Т. 6, № 2. – С. 185–195.

- Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. – М.: Искусство, 1995. – 160 c. Полное собрание русских летописей / отв. ред. акад.

- Б.А. Рыбаков. – Л.: Наука, 1982. – Т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI–XVIII вв. / ред. К.Н. Сербина; сост. Н.А. Казакова, К.Н. Сербина. – 228 с.

- Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2000. – 320 с.

- Хантемиров Р.М. Динамика древесной растительности и изменения климата на севере Западной Сибири в голоцене: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – M., 2009. – 43 с.

- Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. – М.: Nox, 1996. – 216 c.

- Шиятов С.Г., Хантемиров Р.М., Горячев В.М., Агафонов Л.И., Гурская М.А. Дендрохронологические датировки археологических, исторических и этнографических памятников Западной Сибири // Археология и естественнонаучные методы. – М.: Языки славян. культуры, 2005. – С. 43–57.

- Hantemirov R.M., Shiyatov S.G. A continuous multimillennial ring-width chronology in Yamal, northwestern Siberia // The Holocene. – 2002. – Vol. 12, iss. 6. – P. 717–726.

- Sidorova M.O., Buntgen U., Omurova G.T., Kardash O.V., Myglan V.S. First dendro-archaeological evidence of a completely excavated medieval settlement in the extreme north of Western Siberia // Dendrochronologia. – 2017. – Vol. 44. – P. 146–152.