Методические аспекты толкования функционально-логических закономерностей музыки и музыкально-компьютерные технологии: системы музыкальной нотации

Автор: Горбунова Ирина Борисовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Высокотехнологичная информационная образовательная среда требует поиска новых подходов, принципиально новых систем обучения и эффективных средств повышения качества обучения музыкальному искусству на всех уровнях образовательного процесса. В статье рассматриваются методические аспекты толкования систем музыкальной нотации, вызванные активным развитием и внедрением музыкально-компьютерных технологий в музыкальное творчество и систему современного музыкального образования.

Музыкальное образование, музыкально-компьютерные технологии, музыкальная нотация, хейрономия, невменная нотация, функциональнологические закономерности музыки, электронные музыкальные инструменты, музыкальный компьютер, информационные технологии в музыке

Короткий адрес: https://sciup.org/14939610

IDR: 14939610 | УДК: 78

Текст научной статьи Методические аспекты толкования функционально-логических закономерностей музыки и музыкально-компьютерные технологии: системы музыкальной нотации

В связи с развитием новых форм преподавания музыкальных дисциплин c использованием музыкально-компьютерных технологий в профильных учебных заведениях страны, которое широко обсуждается музыкантами и специалистами в области технологий звукового синтеза, музыкального и звукотембрального программирования, а также в связи с использованием специализированного программного и аппаратного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов в системе профессионального музыкального образования особую важность приобретают методические аспекты толкования функционально-логических закономерностей музыки и систем музыкальной нотации, адекватное их отражение современными средствами графического способа представления информации о музыке. Также необходимость осмысленного изучения данного вопроса в курсе подготовки современного музыканта становится все более актуальной, поскольку развитие музыкальной теории и практики, музыкально-компьютерных технологий (МКТ), информационных технологий в музыке требует осознанного отношения музыкантов к ряду понятий, обусловливающих, в том числе, умение пользоваться современным музыкальным инструментарием.

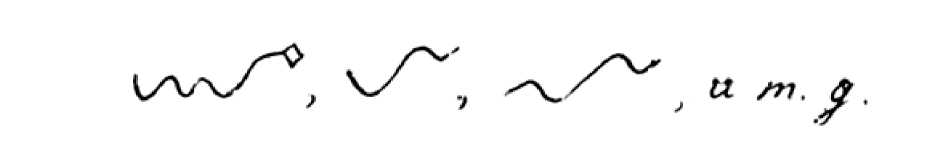

Параллельно с развитием и теоретическим обобщением закономерностей музыкальной логики, совершенствованием музыкального инструментария происходили становление и эволюция системы музыкальной нотации, претерпевшей в ходе этих процессов значительные изменения. Имела место эволюция визуального способа отображения информации о музыке, поскольку музыкальная нотация служит для представления «в графической форме языка звуков, как письменность представляет язык слов» [1]. Одними из первых способов передачи «языка звуков» из дошедших до нас сведений были хейрономические знаки (рис. 1). Первые сведения о хейроно-мии относятся к глубокой древности. Фактически это было руководство для дирижеров – руководителей небольших ансамблей.

Рисунок 1 - Средневековые нотные знаки, близкие к хейрономическим [2, р. 48]

Дирижирование означало тогда не тактирование , но обозначение мелодического профиля . Дирижер показывал певцам контуры мелодии соответственно хейрономическим знакам. Эти знаки фактически обозначали пространственно-временной континуум музыки, переводя при этом временные отношения в пространственные. Из хейрономии в дальнейшем произошли невмы . Венсан д’Энди писал: «Напевы реально представлены в виде долгих извилистых линий, воспроизводящих в грубом приближении мелодические движения голоса. Эта книга, возраст которой насчитывает три или четыре столетия, является, по-видимому, позднейшей копией текстов, относящихся ко времени первых невменных нотаций и даже более ранних, чем эти последние» [3, р. 8; 4]. В. д’Энди указывает также на синестетическое значение нотной записи как формы выражения «музыкального жеста» и прослеживает в общих чертах историческую эволюцию нотного письма с выделением характерных ее этапов (хейрономические знаки - невмы - «точечная» нотация). Помимо этого, в одном из разделов «Курса» проводится параллель между процессами исторического развития вокальной монодии (григорианский хорал) и орнаментального рисунка в Средние века [5, р. 76-77].

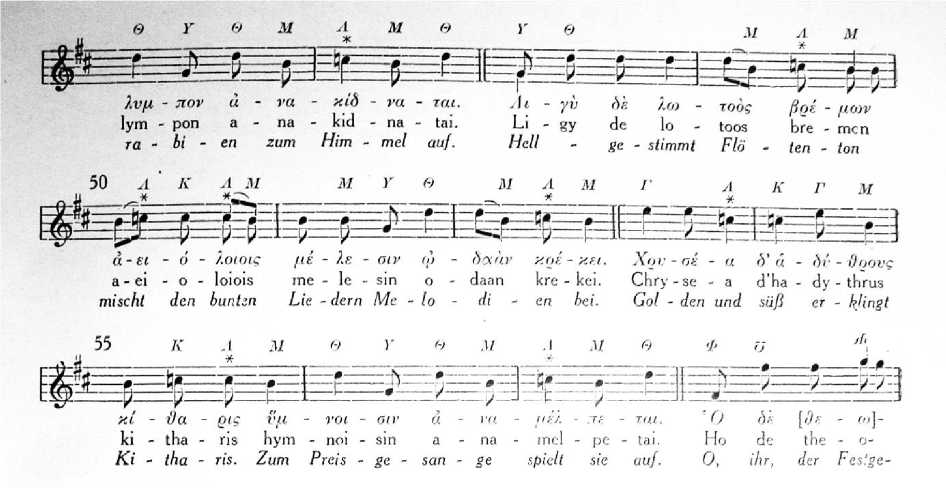

В эпоху античности утвердилась буквенная нотация (рис. 2). Буквы алфавита передавали ступени звукоряда. Ритм определялся структурой поэтического текста. На связь между монохордом и буквенной нотацией указывает Боэций (рис. 3): «Теперь остается, чтобы мы разделили струну на указанные консонансы по правилу, ибо такое расчленение [струны] представит звуки, необходимые в трех родах музыки. Пока же [следует] рассмотреть музыкальные ноты, чтобы мы обозначили теми же нотами разделяемую линию [струны], дабы легко можно было бы узнать индивидуальное обозначение [каждого звука]. Ибо древние музыканты путем краткой записи (чтобы не всегда нужно было ставить полные наименования [звуков]) придумали некие ноты, которыми нотировались наименования ступеней, ради их отличия по родам и тональностям. Одновременно благодаря этой краткости они достигли того, что если когда-либо музыкант захотел бы надписать какой-то мелос над стихом, выраженным сложной ритмикой метра, то он надписал бы [над словами] ноты для звуков, придуманные столь удивительным образом, чтобы не только слова песен, выраженные буквами, но также [и] сам мелос, обозначаемый этими нотами, сохранился бы в памяти потомства» [6, с. 383].

Рисунок 2 - Античное «нотописание». Гимн Аполлону, V в. до н. э. [7, Sp. 57]

Диатоническая паранэта соединенных

Нэта соединенных

Парамеса

Трита разделенных

Энгармоническая паранэта разделенных

Хроматическая паранэта разделенных

Диатоническая паранэта разделенных

Нэта разделенных

Трита верхних

Энгармоническая параюта верхних

Хроматическая параюта верхних

Диатоническая паранэта верхних

Нэта верхних

Рисунок 3 – Разделение правильного монохорда в диатоническом роде [8, с. 383]

Сам Боэций предложил латинские буквы для обозначения ступеней звукоряда, что и получило в дальнейшем развитие в европейской музыкальной теории и практике. Ниже представлена нотация ступеней античного звукоряда («совершенной системы») по Боэцию.

А ■— гипата нижних В — паргапата нижних С — лиханос нижних D —■ гипата средних Е — паргипата средних F — лиханос средних G — меса

Н — парамеса

I — трита разделенных К — парапэта разделенных

L — нэта разделенных

М — трита верхних

N — паранэта верхних

О — нэта верхних

Рисунок 4 – Наименование нот греческими и латинскими буквами [9, с. 403]

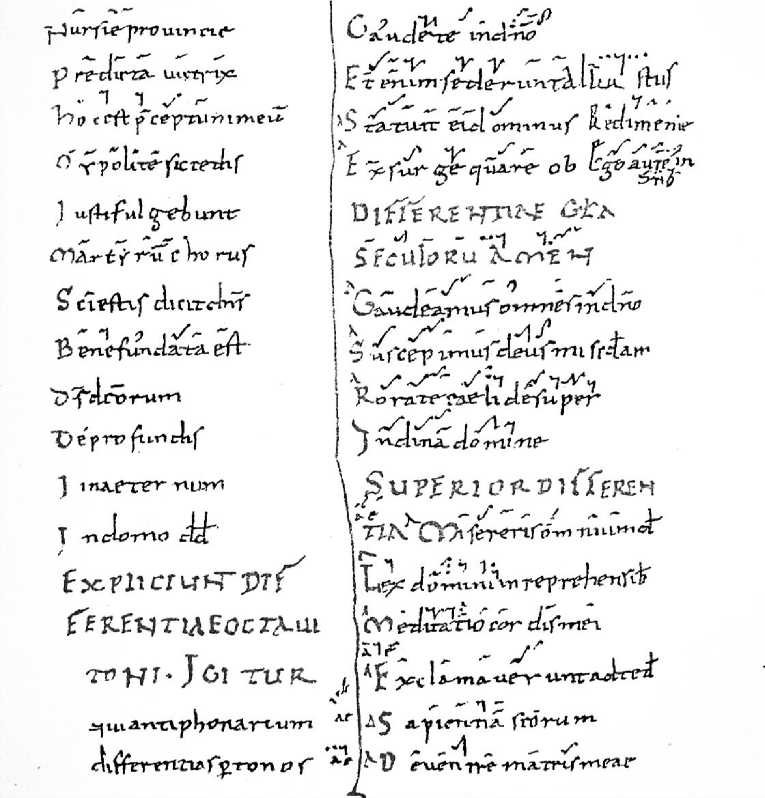

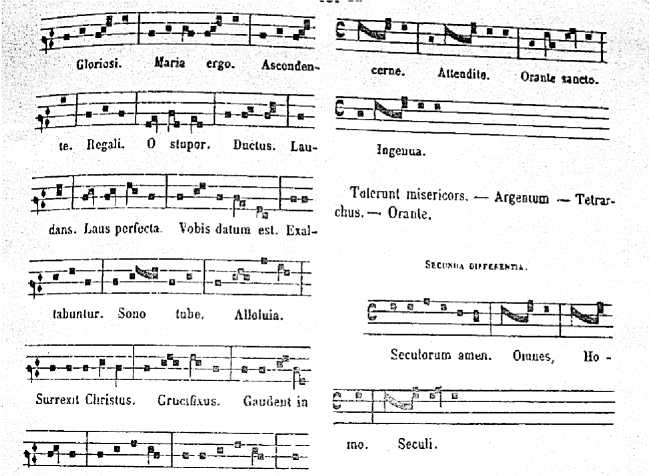

В западноевропейском средневековье получила развитие невменная нотация (рис. 5), которая, как уже отмечалось ранее, произошла от хейрономии . Невмы (как и хейрономические знаки) наиболее последовательно выражали изобразительно-знаковые свойства музыки, в том числе возможности передачи пространственно-звуковых синестезий. Передача двухголосия средствами невменной нотации осуществлялась следующим образом (рис. 6).

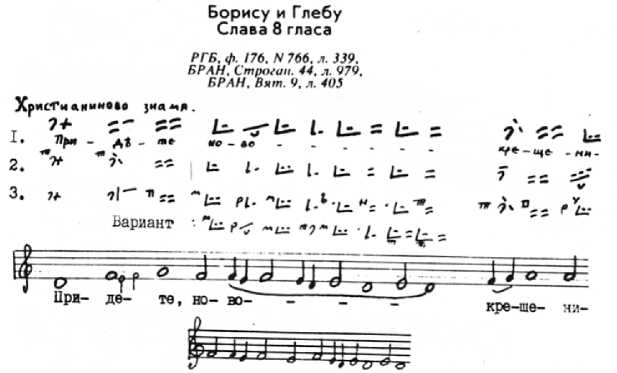

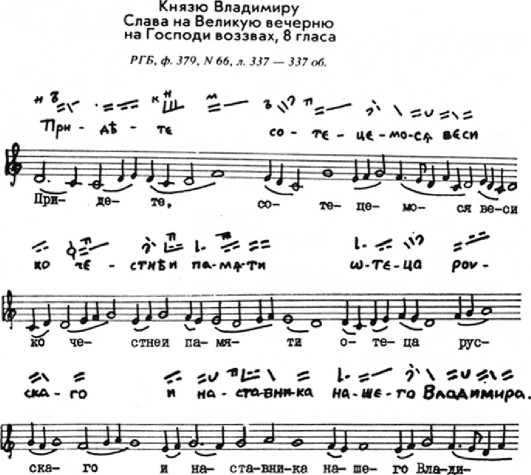

Характерные закономерности невменной нотации частично нашли выражение и в древнерусском знаменном нотном письме (рис. 7а, 7б).

Гвидо Аретинскому принадлежит заслуга закрепления высотного положения невм с помощью четырех линий, составлявших в течение многих столетий нотный стан. К XII в. невмы начинают разделяться на отдельные ноты. Невменная нотация с линиями представлена на рисунке 8.

Наряду с изобразительно-знаковыми элементами средневековая нотация также содержит свидетельства аналитического подхода к звуку как предпосылки его синтеза:

-

1) в западноевропейской нотации («эписемы», или добавочные пометы): c – с[eleriter] (ускоренное движение);

t – t[enete];

x – [e]x[pectare]

j- – замедленное движение;

-

2) древнерусские киноварные пометы (XVI–XVII вв.):

гн – гораздо низко;

н – низко;

с – средне (строка); мп – мало повыше;

п – повыше;

в – высоко;

т – тихо;

б – борзо и др.;

-

3) персидский пример аналитического подхода к звуку как предпосылки его синтеза (аш-Ширази (XIV в.) со ссылкой на Сафи эд-Дина (XIII в.)):

-

1 – высоты (арабские буквы);

-

2 – удары ритма внутри единицы времени – точки;

-

3 – громкость (общий уровень);

-

4 – традиционный лад (название)

-

5 – строки поэтического текста [10].

Рисунок 5 – Пример средневековой невменной нотации [11, Sp. 55]

# Л^У^Л Al Ie lu u

Рисунок 7а – Пример знаменной нотации с расшифровкой [13, c. 244–245]

Рисунок 7б – Пример знаменной нотации с расшифровкой [14, c. 249]

Рисунок 8 – Невменная нотация с линиями [15, Sp. 131]

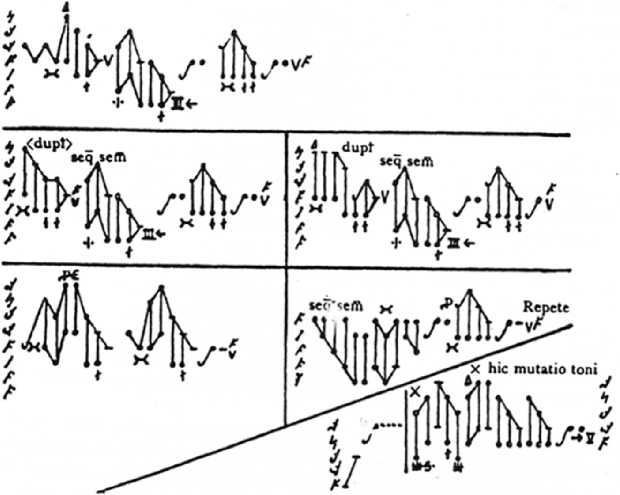

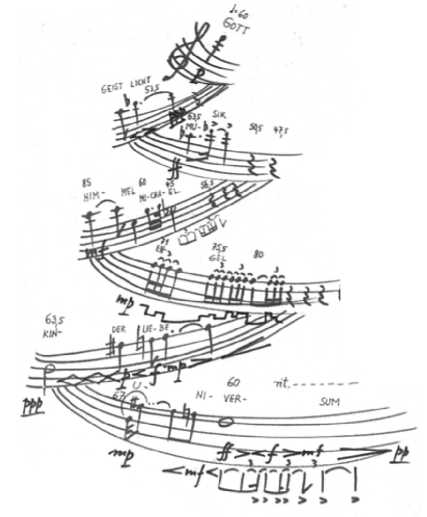

Невменная нотация была дополнением к устной традиции, благодаря которой передавались устоявшиеся напевы. Она не могла противостоять многим случайностям, возникавшим в ходе этой передачи. Это явилось предпосылкой к возникновению точечной нотации, детально закреплявшей традиционные напевы в письменном тексте. Впоследствии точечная нотация стала важным средством фиксации новых результатов музыкально-творческой фантазии. Принципы точечной нотации получили широкое распространение сначала в Европе, а затем и во всем мире. В XX в. система точечной нотации получила существенный импульс для дальнейшего развития, совершенствуя способы инструментальной нотации (см. рис. 9, 10), давая исполнителям больше пространства для игры и спонтанных решений [16; 17].

Рисунок 9 – Фрагмент партитуры фортепианного концерта Дж. Кейджа

^ ..-^ О < ^^ <**“• с—

Рисунок 10 – Фрагмент партитуры К. Штокхаузена

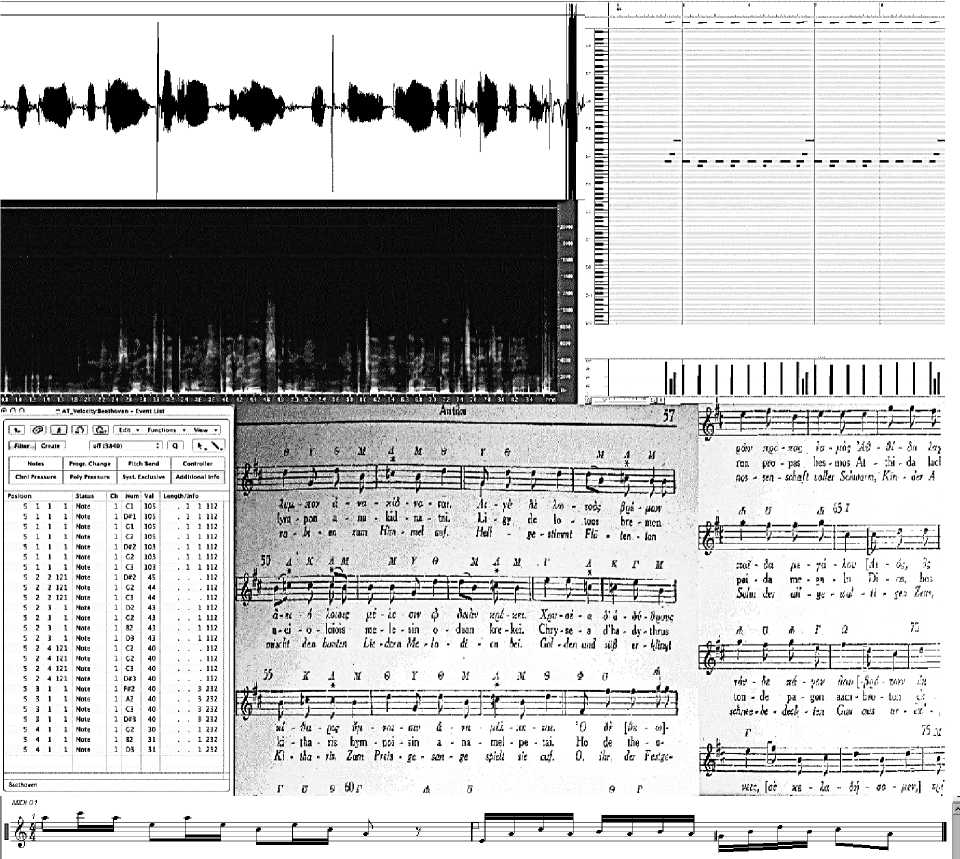

В музыкально-компьютерных технологиях [18; 19; 20; 21] объединяются системы точечной, невменной и буквенной нотации, в ряде случаев добавляется числовой способ фиксации характеристик музыкального звука. Сегодня можно представить визуальную информацию о музыке (новые формы нотной записи) с помощью музыкального компьютера (МК) [22; 23; 24] - нового многофункционального политембрального инструмента музыканта, и фактически все предшествующие элементы передачи «языка музыки» (нотных знаков) в той или иной степени присутствуют в МК.

Наконец, формируется понимание того факта, что специализированный МК становится новым инструментом музыканта. Различным аспектам его функционирования в современной художественно-творческой среде посвящена работа [25]. Здесь лишь отметим, что МК, как и «компьютерная музыка» [26], имели своих «исторических предшественников»: «Л. Хиллер и Л. Айзексон… рассматривают в качестве “исторических предшественников” компьютерной музыки “традиционную программную музыку”, “музыку, адресованную глазу” (eye music), т. е. основанную на сознательном использовании слухо-зрительных синестезий, “музыку на основе расчетов” (computational music; к этому роду музыки авторы книги, относят, например, сложные ритмические преобразования музыкального материала в произведениях композиторов XIV–XV вв., музыкальные построения, сочиненные с применением серийной техники и ее позднейших модификаций) и “музыкальные игры” и “музыку, использующую случайность” (music by chance)» [27, с. 42].

Эволюция визуального отображения информации о музыке воплотилась на современном ее этапе в пяти видах нотации, представленных с помощью современных МКТ в виде следующих форм (рис. 11):

-

1) волновая;

-

2) спектральная;

-

3) «клавиатурный свиток» (Piano Roll);

-

4) список событий (Event List);

-

5) традиционный нотный стан (Staff).

Рисунок 11 – Формы нотации, реализованные с использованием современных музыкально-компьютерных технологий

Рассмотренные аспекты становления и эволюции системы музыкальной нотации, претерпевшей в ходе развития значительные изменения, – это один из способов отображения информации о музыке, который, как уже было сказано ранее, служит для представления «в графической форме языка звуков, как письменность представляет язык слов».

Примечательным следствием логико-математического осмысления закономерностей музыки явились опыты автоматизации ее сочинения и исполнения [28; 29]. В профессиональном программном обеспечении [30; 31; 32; 33] МК и возможностях современных электронных музыкальных инструментов (ЭМИ) [34; 35] наиболее полно и совершенно воплотились веками накопленные информационные технологии в музыке и искусстве музицирования [36; 37; 38] и музыкально-образовательном процессе [39; 40; 41; 42].

Математически оказалось возможным выразить основные функционально-логические принципы музыки , в частности положенные в основу создания музыкальных инструментов в различные периоды времени, примерно 2–2,5 тыс. лет спустя, когда появились теория множеств (в последней четверти XIX в., позволила объединить мелодии в звукоряд), теория вероятностей, теория нечетких множеств (середина XX в., позволила развернуть звукоряд в мелодическое движение), теория групп [43; 44; 45; 46; 47].

Методические аспекты толкования функционально-логических закономерностей музыки во взаимодействии с представлением различных систем музыкальной нотации и возможностями современных музыкально-компьютерных технологий составляют существенный задел для реализации различных дисциплин, связанных с обозначенной проблематикой, в музыкальных и музыкально-педагогических вузах страны.

Ссылки и примечания:

-

1. Indy V. d’. Cours de composition musicale. T. 1. Paris, 1867. 128 p.

-

2. Ibid. P. 48.

-

3. Ibid. P. 8.

-

4. Приводится по переводу книги Венсана д’Энди «Курс музыкальной композиции» М.С. Заливадного (т. 1, гл. 3), хранящейся в библиотеке Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

-

5. Indy V. d’. Op. cit. P. 76–77.

-

6. Герцман Е.В. Музыкальная боэциана. СПб., 1995. 420 с.

-

7. Adler G. Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt am Main, 1924. 157 S.

-

8. Герцман Е.В. Указ. соч. С. 383.

-

9. Там же. С. 403.

-

10. Раджабов И. Макомы. Ташкент ; Ереван, 1970. 157 c.

-

11. Coussemaker E. de. Scriptorum de Musica Medii Ævi. T. II. MCMVIII, Paris, 1912. 155 Sp.

-

12. Федотов В.А. Нотация органума IX–XII веков // Ars notardi. Нотация в меняющемся мире : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 1000-летнему юбилею Гвидо Аретинского. М., 1977. С. 5–12.

-

13. Серегина Н.С. Песнопения русским святым. СПб., 1994. 259 с.

-

14. Там же. С. 249.

-

15. Coussemaker E. de. Op. cit. Sp. 131.

-

16. Подробнее см.: Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 2: Музыкальный синтезатор : учеб. пособие. СПб., 2010. 205 с.

-

17. Подробнее см.: Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Кибиткина Э.В. Музыкальное программирование : учеб. пособие. СПб., 2012. 195 с.

-

18. Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004. № 4 (9). С. 123–138.

-

19. Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в подготовке педагога-музыканта // Проблемы музыкальной науки. 2014. № 3 (16). С. 5–11.

-

20. Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в образовании педагога-музыканта // Современное музыкальное образование – 2014 : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2014. С. 32–38.

-

21. Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в перспективе Digital Humanities // Общество: философия, история, культура. 2015. № 3. С. 44–47.

-

22. Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер : монография. СПб., 2007. 399 с.

-

23. Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 3: Музыкальный компьютер : учеб. пособие. СПб., 2011. 411 с.

-

24. Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер как новый инструмент педагога-музыканта в Школе цифрового века // Теория и практика общественного развития. 2015. № 11. С. 254–257.

-

25. Горбунова И.Б., Белов Г.Г. Новый инструмент музыканта // Общество: философия, история, культура. 2015. № 6. С. 135–139.

-

26. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Компьютерная музыка как одно из проявлений современного этапа экспериментальной эстетики и теоретического музыкознания // Научное мнение. 2014. № 12 (1). С. 113–120.

-

27. Заливадный М.С. Теоретические проблемы компьютеризации музыкальной деятельности (опыт комплексной характеристики) : дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2000. 159 с.

-

28. Горбунова И.Б. Компьютерные науки и музыкально-компьютерные технологии в образовании // Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 428–432.

-

29. Горбунова И.Б. «Автоматические композиции» как предшественники применения кибернетики в музыке // Общество: философия, история, культура. 2016. № 9. С. 97–101.

-

30. Горбунова И.Б., Панкова А.А. Компьютерная музыка. Т. 1: Компьютерное музыкальное творчество : учеб. пособие. СПб., 2013. 190 с.

-

31. Горбунова И.Б., Панкова А.А. Компьютерное музыкальное творчество. Теория и практика : учеб. пособие. Саарбрюккен, 2014. 125 с.

-

32. Горбунова И.Б., Панкова А.А., Родионов П.Д. Компьютерная музыка. Т. 2: Лаборатория звука : учеб. пособие. СПб., 2016. 205 с.

-

33. Горбунова И.Б., Панкова А.А., Родионов П.Д. Digital audio workstation. Теория и практика : учеб. пособие. Саарбрюккен, 2016. 123 с.

-

34. Горбунова И.Б. Электронные музыкальные инструменты: к проблеме становления исполнительского мастерства // Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 233–240.

-

35. Горбунова И.Б., Давлетова К.Б. Электронные музыкальные инструменты в системе общего музыкального образования // Там же. № 12. С. 411–415.

-

36. Горбунова И.Б. Эра информационных технологий в музыкально-творческом пространстве // Региональная информатика – 2010 : материалы ХII Санкт-Петербург. междунар. конф. СПб., 2010. С. 232–233.

-

37. Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и комплексная модель ее семантического пространства // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 4 (208). С. 152–161.

-

38. Горбунова И.Б. «Эстетика: информационный подход» Ю. Рагса: актуальное значение и перспективы // Теория и практика общественного развития. 2015. № 2. С. 86–90.

-

39. Горбунова И.Б. Информационные технологии в современном музыкальном образовании // Современное музыкальное образование – 2011 : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2011. С. 30–34.

-

40. Беличенко В.В., Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий в обучении информатике музыканта (в условиях перехода на новые образовательные стандарты) : монография. СПб., 2012. 220 с.

-

41. Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании // Региональная информатика – 2014 : материалы XIV Санкт-Петербург. междунар. конф. СПб., 2014. С. 320–322.

-

42. Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Хайнер Е. Музыкально-компьютерные технологии как информационно-трансляционная система в Школе цифрового века // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 4 (39). С. 99–104.

-

43. Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества : монография. СПб., 2012. 160 с.

-

44. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Информационные технологии в музыке. Т. 4: Музыка, математика, информатика : учеб. пособие. СПб., 2013. 180 с.

-

45. Горбунова И.Б., Романенко Л.Ю., Чибирёв С.В. Моделирование процесса музыкального творчества с использова нием музыкально-компьютерных технологий // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 4 (75). С. 16–24.

-

46. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Музыка, математика, информатика: пути взаимодействия и проблемы современного этапа // Субкультуры и коммуникативные проблемы современного общества : тр. междунар. науч.-теорет. конф. СПб., 2014. С. 81–83.

-

47. Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Компьютерное моделирование процесса музыкального творчества // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2014. № 168. С. 84–93.

Список литературы Методические аспекты толкования функционально-логических закономерностей музыки и музыкально-компьютерные технологии: системы музыкальной нотации

- Indy V. d'. Cours de composition musicale. T. 1. Paris, 1867. 128 p.

- Герцман Е.В. Музыкальная боэциана. СПб., 1995. 420 с.

- Adler G. Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt am Main, 1924. 157 S.

- Раджабов И. Макомы. Ташкент; Ереван, 1970. 157 c.

- Coussemaker E. de. Scriptorum de Musica Medii Ævi. T. II. MCMVIII, Paris, 1912. 155 Sp.

- Федотов В.А. Нотация органума IX-XII веков//Ars notardi. Нотация в меняющемся мире: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 1000-летнему юбилею Гвидо Аретинского. М., 1977. С. 5-12.

- Серегина Н.С. Песнопения русским святым. СПб., 1994. 259 с.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 2: Музыкальный синтезатор: учеб. пособие. СПб., 2010. 205 с.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Кибиткина Э.В. Музыкальное программирование: учеб. пособие. СПб., 2012. 195 с.

- Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004. № 4 (9). С. 123-138.

- Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в подготовке педагога-музыканта//Проблемы музыкальной науки. 2014. № 3 (16). С. 5-11.

- Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в образовании педагога-музыканта//Современное музыкальное образование -2014: материалы междунар. науч.-практ. конф./под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2014. С. 32-38.

- Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в перспективе Digital Humanities//Общество: философия, история, культура. 2015. № 3. С. 44-47.

- Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер: монография. СПб., 2007. 399 с.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 3: Музыкальный компьютер: учеб. пособие. СПб., 2011. 411 с.

- Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер как новый инструмент педагога-музыканта в Школе цифрового века//Теория и практика общественного развития. 2015. № 11. С. 254-257.

- Горбунова И.Б., Белов Г.Г. Новый инструмент музыканта//Общество: философия, история, культура. 2015. № 6. С. 135-139.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Компьютерная музыка как одно из проявлений современного этапа экспериментальной эстетики и теоретического музыкознания//Научное мнение. 2014. № 12 (1). С. 113-120.

- Заливадный М.С. Теоретические проблемы компьютеризации музыкальной деятельности (опыт комплексной характеристики): дис.. канд. искусствоведения. СПб., 2000. 159 с.

- Горбунова И.Б. Компьютерные науки и музыкально-компьютерные технологии в образовании//Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 428-432.

- Горбунова И.Б. «Автоматические композиции» как предшественники применения кибернетики в музыке//Общество: философия, история, культура. 2016. № 9. С. 97-101.

- Горбунова И.Б., Панкова А.А. Компьютерная музыка. Т. 1: Компьютерное музыкальное творчество: учеб. пособие. СПб., 2013. 190 с.

- Горбунова И.Б., Панкова А.А. Компьютерное музыкальное творчество. Теория и практика: учеб. пособие. Саарбрюккен, 2014. 125 с.

- Горбунова И.Б., Панкова А.А., Родионов П.Д. Компьютерная музыка. Т. 2: Лаборатория звука: учеб. пособие. СПб., 2016. 205 с.

- Горбунова И.Б., Панкова А.А., Родионов П.Д. Digital audio workstation. Теория и практика: учеб. пособие. Саарбрюк-кен, 2016. 123 с.

- Горбунова И.Б. Электронные музыкальные инструменты: к проблеме становления исполнительского мастерства//Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 233-240.

- Горбунова И.Б., Давлетова К.Б. Электронные музыкальные инструменты в системе общего музыкального образования//Там же. № 12. С. 411-415.

- Горбунова И.Б. Эра информационных технологий в музыкально-творческом пространстве//Региональная информатика -2010: материалы XII Санкт-Петербург. междунар. конф. СПб., 2010. С. 232-233.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и комплексная модель ее семантического пространства//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 4 (208). С. 152-161.

- Горбунова И.Б. «Эстетика: информационный подход» Ю. Рагса: актуальное значение и перспективы//Теория и практика общественного развития. 2015. № 2. С. 86-90.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в современном музыкальном образовании//Современное музыкальное образование -2011: материалы междунар. науч.-практ. конф./под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2011. С. 30-34.

- Беличенко В.В., Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий в обучении информатике музыканта (в условиях перехода на новые образовательные стандарты): монография. СПб., 2012. 220 с.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании//Региональная информатика -2014: материалы XIV Санкт-Петербург. междунар. конф. СПб., 2014. С. 320-322.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Хайнер Е. Музыкально-компьютерные технологии как информационно-трансляционная система в Школе цифрового века//Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 4 (39). С. 99-104.

- Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества: монография. СПб., 2012. 160 с.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Информационные технологии в музыке. Т. 4: Музыка, математика, информатика: учеб. пособие. СПб., 2013. 180 с.

- Горбунова И.Б., Романенко Л.Ю., Чибирёв С.В. Моделирование процесса музыкального творчества с использованием музыкально-компьютерных технологий//Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 4 (75). С. 16-24.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Музыка, математика, информатика: пути взаимодействия и проблемы современного этапа//Субкультуры и коммуникативные проблемы современного общества: тр. междунар. науч.-теорет. конф. СПб., 2014. С. 81-83.

- Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Компьютерное моделирование процесса музыкального творчества//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2014. № 168. С. 84-93.