Методические инновации и игровые технологии при проведении занятий по курсу «Микроэкономика»

Автор: Тимофеева Г.В., Буянова М.Э.

Журнал: Artium Magister @artium

Рубрика: Современные технологии в образовании

Статья в выпуске: 10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14973879

IDR: 14973879

Текст статьи Методические инновации и игровые технологии при проведении занятий по курсу «Микроэкономика»

Педагогические инновации как нововведения, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности, становятся неотъемлемым атрибутом современной педагогической деятельности. Педагоги-практики и ученые сегодня продолжают поиск такого построения учебного процесса, который бы обеспечивал успех и был эффективным, поиск таких дидактических средств, которые могли бы превратить обучение в своего рода производственно-технологический процесс с гарантированным результатом. Поэтому для педагога-новатора становится важным выявление и использование своего личностного творческого потенциала как системообразующего фактора авторской педагогической системы, восхождение от отдельных педагогических функций (действий, ситуаций) к их системе, от типовых технологий к инновационным, креативным, личностно-ориентированным, в основу которых должен быть положен диалогический подход, педагогический тренинг, сюжетно-ролевые игры, анализ педситу-ации, создание «ситуации успеха», сотворчество в подготовке и проведении творческих, коллективных воспитательных дел.

Разработка и внедрение новых методов обучения в процессе преподавания экономических дисциплин направлены на повышение эффективности взаимодействия педагога и студента, заинтересованности обучаемого, активности участия в совместной деятельности. Рассмотрим некоторые методические подходы и игровые технологии, применяемые при проведении занятий по дисциплине «Микроэкономика», которые отвечают поставленным задачам.

При изучении закономерностей поведения потребителя внимание студентов обра- щается на основную предпосылку, допущение в отношении поведения потребителя – это предположение о его рациональности. Рациональность – особое понятие, означающее, что экономические агенты максимизируют ожидаемую полезность от приобретения благ. Концепция «рационального экономического человека» является господствующей в неоклассической экономической теории. Однако «лишь в немногих учебниках можно найти портрет рационального экономического человека… Он прячется в допущениях, где ведет просвещенную жизнь между затратами и выпуском, стимулом и реакцией. Он не высокий и не низкорослый, не толстый и не худой, не женат и не холост. Нельзя сказать любит ли он свою собаку, бьет ли жену, предпочитает ли игру в бирюльки чтению стихов. Мы не знаем, чего он хочет. Но зато мы знаем, что, чего бы он не хотел, для того, чтобы заполучить это, он будет безжалостно максимизировать»1.

Неоклассики считают, что экономический человек должен быть рациональным, то есть разумно определять свои цели и средства их достижения; а его поведение должно быть нацелено на максимизацию получаемой полезности. При этом предпочтения и цели индивида предполагаются заданными извне. В то же время на поведение человека оказывают влияние окружающие люди, что заставляет его учитывать при принятии решений сложившиеся стереотипы поведения, нравственные ценности, индивидуальные ожидания. В связи с этим предположение об абсолютной рациональности в дальнейших исследованиях в рамках институциональной теории преобразовывалось в предпосылку об «ограниченной рациональности»2. Последняя связана также с понятием асимметрии информации на рын- ках несовершенной конкуренции, при которой индивиды, обладающие большей информацией, способны манипулировать действиями тех, чьи информационные возможности ограничены 3. Результат использования информационных преимуществ зависит от познавательных способностей человека, его коммуникационных возможностей, уровня образования, культуры и других неэкономических составляющих человеческого поведения. «Сочетание вышеназванных факторов способно обеспечить относительно рациональный выбор из имеющихся на данный момент альтернатив хозяйственной деятельности»4.

При обсуждении на семинарском занятии по теме «Теория потребительского выбора» вопроса о рациональности экономических субъектов и о том, насколько данное предположение соответствует реальной экономической практике, выясняется, что для его реализации необходимо полное знание о всех существующих товарах, чтобы можно было сделать правильный выбор и выбрать наилучший набор, максимизирующий получаемую от него полезность. Чтобы студенты могли разобраться в тонкостях рационального поведения, целесообразно предложить им обсуждение следующих вопросов на семинаре: 1) всегда ли вы ведете себя рационально; 2) кто (что) влияет на ваше поведение; 3) что ограничивает ваше рациональное поведение (информационные, вычислительные проблемы, способности человека)? Цель обсуждения – показать студентам ограниченность неоклассической модели экономического поведения человека, основанной на принципе рациональности, и предлагаемые экономической теорией новые подходы (новая институциональная теория) к анализу экономической действительности.

В процессе дискуссии выясняется, что строгое неоклассическое предположение об абсолютной рациональности сменяется предпосылкой об ограниченной рациональности субъектов. В социологии (М. Вебер) различают четыре типа рациональности: целенаправленное действие – продуманное использование условий и средств для достижения поставленной цели; ценностно-рациональное действие – основанное на вере в самодовлеющие ценности (религиозные, эстетические); аффек- тивное действие – обусловленное эмоциональным состоянием индивида; традиционное действие – основанное на привычке или обычае. Студентам объясняется, что в отличие от неоклассической модели, в которой человек стремится к максимизации полезности на основе рационализации экономического поведения, институционалисты, анализируя хозяйственное поведение человека, принимают во внимание: во-первых, ограниченность его познавательных способностей; во-вторых, неопределенность хозяйственной среды; в-третьих, влияние неэкономических факторов 5.

Для закрепления сделанных на семинарском занятии выводов студентам можно предложить домашние творческие задания, цель которых состоит в определении издержек (явных и неявных) и выгод (явных и скрытых) от определенных действий, их денежной оценке, сравнении издержек и выгод, обосновании рациональности своего поведения.

Например, задание первое: 1) оцените в денежном выражении издержки вождения личного автомобиля (в расчете на месяц) – амортизация, текущий ремонт, стоимость бензина, масла, недополученная зарплата, усталость от вождения и др.; 2) оцените в денежном выражении выгоды от вождения – удобство передвижения, экономия времени, доход от частного извоза и др.; 3) сравните издержки и выгоды и сделайте выводы: чего больше (издержки или выгоды), как бы вы поступили, если бы вели себя как рациональный субъект и как обычный человек; 4) в какой мере на ваше решение влияют оценки и мнения компетентных людей, сложившиеся стереотипы поведения?

Задание второе: 1) оцените в денежном выражении затраты на поездку на море (в расчете на неделю) – стоимость проезда, проживания, питания, приобретение пляжных принадлежностей, последствия переохлаждения в воде или перегрева на солнце и др.; 2) оцените в денежном выражении выгоды от отдыха на море – поправка здоровья, хорошее настроение, общение, новые друзья и др.; 3) сравните издержки и выгоды и сделайте вывод; 4) в какой мере на ваш выбор (поехать на море или нет) влияют оценки и мнения компетентных людей, сложившиеся стереотипы поведения?

Выполнение предложенных заданий формирует у студентов понимание того, что предпосылка о рациональности экономических субъектов существенно упрощает реальную практику, поскольку на поведение потребителя оказывает влияние не только стремление к максимизации полезности, но и другие факторы, которые связаны с институциональной средой общества. Но, в то же время, изучаемые в курсе микроэкономики модели позволяют объяснять поведение потребителей и имеют прогностическую ценность.

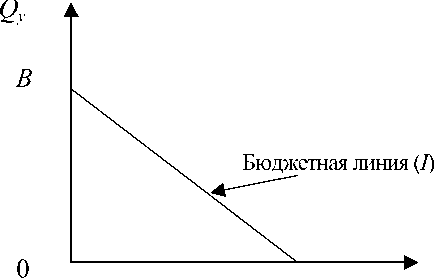

При чтении лекций преподаватели довольно часто сталкиваются с проблемой «потери внимания у студентов». Для активизации внимания можно предложить использование метода «провокации», когда в записи формул, после объяснения их экономического смысла, допускается ошибка или при построении графика специально неправильно обозначаются кривые. Например, при объяснении экономического смысла точек пересечения бюджетной линии потребителя с осями координат (см. рисунок) можно дать неверные формулы расчета координат этих точек ( А и В ): для точки А – ( I / Py ), для точки В – ( I / Px ), где I – доход потребителя, а Px и Рy – цены товаров Х и У , Qx и Qy – количество товаров X и Y .

А Qx

Бюджетная линия потребителя

Обнаружив ошибку, студенты обычно очень активно начинают обсуждать ее и предлагать правильные варианты записи формул, а также контролировать правильность последующих записей преподавателя. Это активизирует внимание студентов и повышает степень вовлеченности в процесс обучения.

Кроме определенного запаса знаний и умений студент, получающий экономическое образование, должен приобрести элементарные навыки принятия научно обоснованных решений в разных рыночных ситуациях. Этому способствуют, кроме традиционных форм обучения, новые виды и элементы организации учебного процесса, которые ставят перед студентами жизненные задачи, требующие одновременно применения теоретических знаний и быстрого выполнения практических действий. Одной из эффективных форм усвоения основных приемов микроэкономического анализа, по нашему мнению, являются игровые технологии.

Игровые технологии – это метод имитации (подражания, изображения, отражения) принятия решений в различных ситуациях путем игры по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилам.

Элементы игровых технологий выгодно отличаются от других методов обучения тем, что позволяют обучающимся быть причастными к функционированию систем, дают возможность им «прожить» некоторое время в изучаемой организационной системе. При этом следует подчеркнуть, что игровые элементы обучения не подменяют традиционные формы, а рационально дополняют их.

Основным критерием, определяющим правильность использования элементов игровых технологий в преподавании курса микроэкономики, является достижение цели обучения.

Можно выделить по крайней мере четыре цели, соответствующие четырем ступеням (уровням) познания материала с помощью элементов игровых технологий:

-

- общее знакомство с предметом;

-

- уяснение конкретных положений, необходимых для принятия решений субъектами хозяйствования, в соответствии с располагаемыми факторами;

-

- умение применять полученные знания в практической деятельности;

-

- анализ полученных результатов с целью выработки новых более обоснованных решений.

При построении игровых ситуаций и встраивании их в учебные занятия по микроэкономике необходимо соблюдать определенные положения, выработанные теорией и подкрепленные игровой практикой. Эти положе- ния, конечно, не могут охватить все многообразие черт и особенностей конкретных деловых игр, каждая из которых является результатом творчества, как правило, целого коллектива разработчиков. Но они дают возможность сосредоточиться на основных содержательных аспектах и требованиях имитируемого управленческого процесса.

Основные принципы использования игровых технологий в учебном процессе следующие:

-

1 . Наглядность и простота конструкции (модели) игровой ситуации. Имитационная модель (так называемая искусственная деятельность) должна быть по возможности простой по сравнению с реальной действительностью, чтобы обеспечить обозримость проводимой игры, и достаточно сложной, чтобы создать необходимый уровень соответствия с действительностью. При построении игровых ситуаций не следует стремиться отразить в ней все функции и процедуры управления хозяйственной деятельности. Необходимо отобрать наиболее существенные, определяющие содержание и характер функционирования того или иного объекта, деятельность которого имитируется.

-

2 . Автономность тем и фрагментов игровых ситуаций. Этот принцип требует определенной гибкости структуры игры, для того чтобы отдельные ее части могли разыгрываться самостоятельно.

-

3 . Возможность дальнейшего совершенствования и развития игровой модели. Этот принцип иногда формулируют как «открытость» игровой модели, когда она становится как бы отдельным блоком, по необходимости встраиваемым в последующие более сложные конструкции игровых моделей.

-

4 . Рациональное сочетание в игровом эксперименте игровой деятельности и деятельности по поводу игры. В самом общем виде игровая ситуация создается в такой последовательности: формулировка цели проведения игры – формирование деятельности по поводу игры – конструирование игровой деятельности. Деятельность по поводу

-

5 . Максимальное использование готовых разработок. Возможность использования готовых проектных решений, программ, информационных массивов, банков данных, форм документов, положений, инструкций и других материалов сокращает время и затраты на проигрывание необходимой ситуации.

игры активизируется оснащением процесса возможно более полным комплектом необходимых атрибутов (комментирующих слайдов, расчетных таблиц, игровых предметов, графиков, диаграмм и т. п.). Это позволяет ускорить выполнение игроками необходимых расчетов и получение нужной информации для выработки решения.

В данной статье приводится пример использования игровых технологий для закрепления теоретического материала раздела курса микроэкономики «Теория потребительского поведения». Применение элементов игровой технологии предполагает решить следующие задачи:

-

- усвоить понятия «полезность», «функция полезности», «предельная полезность», «бюджет потребителя», «равновесие потребителя» и другие;

-

- понять способ представления функции полезности в виде таблицы Менгера;

-

- научиться определять оптимальный (равновесный) набор продуктов при заданных функциях полезности и бюджете потребителя в частном случае, когда функция полезности представлена в виде таблицы Менгера;

-

- приобрести элементарные навыки активного поиска торгового партнера, обсуждения условий сделки, бартерного обмена и т. д.

Студенту предлагается следующая игровая ситуация.

Имеются четыре продукта: гусь, утка, курица и фазан (рассматриваются те же животные, что и у К. Менгера). Каждая из птиц обозначается карточкой (гусь – красной, утка – синей, курица – коричневой, фазан – зеленой). Цена гуся, утки, курицы – 1 долл., фазана – 2 доллара. Каждый студент разводит (или добывает в лесу) птиц одного вида и продает (обменивает) их на рынке. Каж- дый продавец выходит на рынок, располагая продуктами стоимостью 4 долл. (бюджет потребителя): у продавца гусей – 3 гуся и 1 долл.; у продавца уток – 3 утки и 1 долл.; у продавца кур – 3 курицы и 1 долл.; у продавца фазанов – 1 фазан и 2 доллара.

Студентам выдаются соответствующие наборы в виде карточек. Каждый продавец является и потребителем. Он получает свою таблицу Менгера. Используя ее и заданный бюджет потребителя (4 долл.), студент должен определить равновесный набор продуктов и максимальную полезность, то есть решить задачу о равновесном наборе. Конечная цель потребителя-продавца – получить равновесный набор в материальной форме (карточка плюс деньги) и предъявить его преподавателю. Необходимо особо подчеркнуть, что вместо любой птицы студент может предъявить соответствующее ее стоимости количество долларов.

Пример: равновесный набор продавца состоит из двух гусей и двух кур. Он получит максимум полезности, если предъявит преподавателю один из следующих наборов: 2 гуся, 1 курицу и 1 долл.; 2 гуся и 2 долл.; 2 курицы и 2 долл.; 1 гуся и 3 долл. и т. д.

Для того чтобы «добыть» равновесный набор, студент вынужден меняться продуктами с другими студентами. Обычно успеха добиваются те студенты, которые громко объявляют о том, какие продукты им нужны и какие продукты они предлагают для обмена. Понятно, что обменять птицу на доллар сложнее, чем доллар на птицу. Это связано с тем, что доллар обладает большей ликвидностью, а поэтому он ценнее гуся или курицы.

В данной ситуации особо выделяется случай, когда студент предъявляет преподавателю 4 доллара. Этот студент – абсолютный победитель, потому что он добился сложной цели – получил максимально возможный объем ликвидных средств. Для этого, несомненно, нужен предпринимательский талант, поэтому ему прощаются ошибки в определении равновесного набора.

Итоговые баллы присуждаются по следующим правилам:

-

- пять баллов . Предъявлены 4 долл.;

-

- четыре балла . Правильно определены равновесный набор и максимальная по-

- лезность, причем равновесный набор предъявлен преподавателю (если помимо птиц сдаются доллары, то необходимо объяснить, какую птицу «заменяет» каждый доллар);

-

- три балла . Правильно определены равновесный набор и максимальная полезность, но студенту не удалось совершить нужный обмен и сданный набор не является равновесным;

-

- два балла . Равновесный набор определен неверно, предъявлен набор стоимостью 4 долл. (продавцу не хватает экономических знаний, и он не продемонстрировал предпринимательских способностей);

-

- один балл . Предъявлен набор стоимостью меньше 4 долл. (продавца обманули партнеры по сделке или товар потерян).

Данная игровая технология требует некоторых подготовительных материалов и действий. Во-первых, следует подготовить карточки четырех цветов и монеты (замена долларов). Число карточек каждого цвета приблизительно равно числу студентов в группе. Число монет превосходит на 25 % число студентов в группе. Во-вторых, подготовить карточки с таблицами Менгера (по числу студентов в группе). На каждой карточке надо указать, каких птиц продает данный потребитель (см. табл. 1). В-третьих, определить равновесный набор и максимальную полезность для каждой таблицы Менгера, учитывая заданные цены продуктов и ограничения бюджета (см. табл. 2). В-четвертых, подготовить таблицу для регистрации преподавателем результатов игры, где выводится итоговое количество баллов каждого студента.

Таким образом, в результате применения некоторых элементов игровых технологий в процессе преподавания учебного курса микроэкономики происходит следующее:

-

- повышается интерес к учебным занятиям и тем проблемам, которые моделируются и разыгрываются в их процессе;

-

- усваивается большее количество информации, основанной на примерах, что способствует приобретению студентами навыков принятия решений.

Таблица 1

|

1. Гусь |

2. Гусь |

3. Гусь |

|||||||||

|

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

|

27 |

32 |

28 |

59 |

31 |

32 |

34 |

64 |

12 |

11 |

11 |

25 |

|

26 |

31 |

28 |

58 |

31 |

32 |

33 |

64 |

11 |

10 |

10 |

24 |

|

25 |

31 |

28 |

57 |

30 |

31 |

33 |

60 |

10 |

9 |

8 |

20 |

|

24 |

29 |

28 |

56 |

30 |

29 |

30 |

56 |

10 |

7 |

5 |

15 |

|

4. Утка |

5. Утка |

6. Утка |

|||||||||

|

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

|

18 |

14 |

16 |

31 |

27 |

28 |

32 |

59 |

20 |

23 |

24 |

44 |

|

17 |

13 |

16 |

30 |

26 |

28 |

31 |

58 |

19 |

22 |

20 |

40 |

|

14 |

13 |

12 |

26 |

25 |

28 |

31 |

57 |

18 |

20 |

19 |

38 |

|

10 |

11 |

9 |

20 |

24 |

20 |

29 |

56 |

18 |

16 |

15 |

34 |

|

7. Курица |

8. Курица |

9. Курица |

|||||||||

|

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

|

24 |

23 |

20 |

44 |

18 |

16 |

14 |

31 |

14 |

12 |

12 |

25 |

|

20 |

22 |

19 |

40 |

17 |

16 |

13 |

30 |

13 |

10 |

12 |

22 |

|

19 |

20 |

18 |

38 |

14 |

12 |

13 |

26 |

6 |

9 |

10 |

21 |

|

15 |

16 |

18 |

34 |

10 |

9 |

11 |

20 |

6 |

8 |

8 |

15 |

|

10. Фазан |

11. Фазан |

12. Фазан |

|||||||||

|

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

Г |

У |

К |

Ф |

|

17 |

16 |

17 |

30 |

16 |

16 |

17 |

30 |

14 |

16 |

17 |

30 |

|

16 |

14 |

15 |

28 |

14 |

15 |

14 |

30 |

14 |

16 |

14 |

30 |

|

12 |

13 |

15 |

26 |

13 |

14 |

14 |

28 |

13 |

15 |

12 |

29 |

|

11 |

12 |

14 |

26 |

12 |

13 |

12 |

28 |

13 |

12 |

10 |

25 |

Таблица 2

Равновесные наборы участников игры

|

Вариант |

Набор |

Полезность |

|||

|

Г |

У |

К |

Ф |

||

|

1 |

0 |

4 |

0 |

0 |

123 |

|

2 |

0 |

1 |

3 |

0 |

132 |

|

3 |

0 |

0 |

0 |

2 |

49 |

|

4 |

2 |

0 |

2 |

0 |

67 |

|

5 |

0 |

0 |

4 |

0 |

123 |

|

6 |

0 |

1 |

1 |

1 |

91 |

|

7 |

1 |

1 |

0 |

1 |

91 |

|

8 |

2 |

2 |

0 |

0 |

67 |

|

9 |

2 |

0 |

0 |

1 |

52 |

|

10 |

2 |

1 |

1 |

0 |

66 |

|

11 |

1 |

2 |

1 |

0 |

64 |

|

12 |

0 |

3 |

1 |

0 |

64 |

Предпочтения участников игровой ситуации

Список литературы Методические инновации и игровые технологии при проведении занятий по курсу «Микроэкономика»

- Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории: Пер. с англ. М.: Дело, 2003. С. 120

- Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке//THESIS. 1994. Вып. 5.

- Лебедева Н.Н. Институциональная экономика. Лекции, тесты, задания: Учеб.-метод. пособие. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. С. 26.

- Там же.

- Там же. С. 29.