Методические основы формирования содержания и информационно-аналитического сопровождения послевузовского профессионального образования в условиях его движения в сторону общеевропейского рынка образовательных услуг

Автор: Галиновский А.Л.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 4 (33), 2003 года.

Бесплатный доступ

Новизна предложенных материалов заключается в анализе проблем и перспектив вступления отечественной системы подготовки кадров высшей квалификации в зону европейского образования. В статье рассмотрены ключевые вопросы трансформации системы послевузовского профессионального образования в третью ступень высшего профессионального образования с присуждением ученой степени PhD. Даны рекомендации по формированию содержания и информационно-аналитическому сопровождению послевузовского профессионального образования в условиях его движения в сторону общеевропейского рынка образовательных услуг.

Короткий адрес: https://sciup.org/147135814

IDR: 147135814

Текст научной статьи Методические основы формирования содержания и информационно-аналитического сопровождения послевузовского профессионального образования в условиях его движения в сторону общеевропейского рынка образовательных услуг

— обеспечения права граждан независимо от их пола на совмещение обучения с работой и семейной жизнью (Гендерная стратегия Российской Федерации // .

Действительную важность указанные направления получат только в том случае, если они реально заработают, а пока это только очередной оптимистический вариант решения сложных проблем, которые связаны не только с низким уровнем экономики, но и с самим устройством общества, устоявшимся гендерным порядком. Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века (Париж, 9 октября 1998 г.) специально выделено положение о том, что в процессе выработки и осуществления гендерной стратегии в области высшего образования «необходимо продолжать усилия, направленные на искоренение всех стереотипов, обусловленных признаком пола, учет гендерных аспектов во всех дисциплинах и расширение участия женщин на всех ступенях и во всех дисциплинах, где они недопредставлены, обеспечив, в частности, их более активное участие в процессе принятия решений» (там же).

Освобождение от стереотипов, патриархальных устоев означает возврат человека к самому себе, возможность его самореализации и изменения отношений с окружающими. Надеемся, что со временем в этом направлении произойдут изменения. Общество посредством оптимальной модели образования будет эффективно использовать творческий потенциал мужчин и женщин, и равное образование избавит тех и других от неравенства их положения в сфере труда и занятости, в сфере семьи и частной жизни.

Поступила 11.08.03.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО ДВИЖЕНИЯ В СТОРОНУ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

А.Л. Галиновский, ведущий специалист НМЦ «Инженерное образование» МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент

Новизна предложенных материалов заключается в анализе проблем и перспектив вступления отечественной системы подготовки кадров высшей квалификации в зону европейского образования. В статье рассмотрены ключевые вопросы трансформации системы послевузовского профессионального образования в третью ступень высшего профессионального образования с присуждением ученой степени PhD. Даны рекомендации по формированию содержания и информационно-аналитическому сопровождению послевузовского профессионального образования в условиях его движения в сторону общеевропейского рынка образовательных услуг.

The novelty of the work is in the analysis of the problems and perspectives of integration of Russian top qualification personnel training system into European format. The key issues of transformation of post-graduate system of education into a tertiary system resulting in conferring PhD are discussed. Recommendations on the basic methods of shaping content and analytical information support of post-graduate professional education in present day conditions are given.

Важнейшими задачами, стоящими сегодня перед научными и научно-педагогическими коллективами вузов, являются активизация инновационной и образовательной деятельности, повышение академической мобильности, обеспечение привлекательности и совместимости отечественной системы образования за счет введения в высшем профессиональном образовании (ВПО) многоступенчатой системы подготовки кадров.

Интеграционные тенденции, направленные на развитие полноправных отношений с Европой, в частности перспективы вступления России в зону европейского высшего образования, требуют построения модернизированной системы ВПО на базе агрегатизации отечественных и европейских традиций ответственности образования перед обществом, формирования новой образовательной парадигмы, основанной на принципах открытости и доступности всех ступеней образования. В этой связи Болонский процесс является эффективным механизмом, который позволит обеспечить гармонизацию систем профессионального образования всех стран-участниц, включая Россию. Уже в настоящий момент некоторые российские вузы перешли на многоуровневую систему ВПО, что составляет важнейшее условие для вступления нашей страны в зону европейского образовательного пространства.

Предлагаемая отечественной системе профессионального образования концепция сближения требует выполнения комплексных научных исследований и анализа. Технологии, методики и принципы адаптации данной концепции вызывают необходимость проведения консультаций с научно-педагогической общественностью, согласования позиций всех участников, занятых в системе высшего и послевузовского профессионального образования (ППО). Эта задача является труднореализуемой, так как свя зана с принятием целого ряда компромиссных решений, к которым на данный момент отдельные секторы экономики и образования еще не готовы. В частности, отечественной системе труда и социального развития придется пересмотреть ряд базовых аспектов, определить нишу на рынке труда для бакалавра и магистра. Кроме того, нельзя забывать о специфике и традициях, существующих в отечественной высшей школе, об особом статусе аспирантов и соискателей ученых степеней, о специфике содержания ППО в целом. А ведь переход на многоуровневую систему образования предполагает введение системы кредитов и взаимозачетов, внедрение программы PhD в качестве третьей ступени ВПО.

Понятно, что выполнение указанных условий потребует значительных ресурсов, прежде всего временных. Тем не менее уже сегодня необходимо проводить предварительные мероприятия по «щадящему», постепенному, переходу образования в русло европейских тенденций, поскольку в целом данный процесс стал необратимым. При этом нужно всячески избегать применения «шокотерапии», которая может вызвать непоправимые для российского образования последствия.

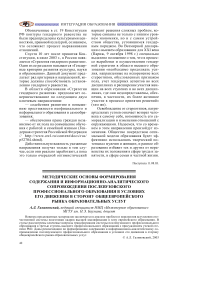

Отметим, что аспирантура как образовательная система имеет ряд характерных особенностей, отличающих ее от других ступеней профессионального образования. Прежде всего к ним следует отнести наличие фактически одного преподавателя — научного руководителя или консультанта, а также большой объем времени, который отводится учащемуся на индивидуальную самостоятельную и научно-исследовательскую работу. Представление о распределении времени, отводимого учащимся для самостоятельной работы в некоторых образовательных системах, дает рис. 1.

□ Среднее профессиональное образование

□ Высшее профессиональное образование

□ Послевузовское профессиональное образование (аспирантура)

Р и с. 1. Результаты исследования по определению времени, необходимого для самостоятельной работы обучающихся, в различных системах профессионального образования

Сходные пропорции были получены в результате экспертного опроса, ставившего одной из целей определение качественных показателей затрат времени обучающимися на самостоятельную работу в среднем, высшем и послевузовском профессиональном образовании. Опрос экспертов также показал, что большинство респондентов, занятых в системе подготовки кадров высшей квалификации, убеждены в том, что наиболее ответственным и практически важным этапом подготовки аспирантов является начальный, а именно предварительный период взаимодействия контингента аспирантов с их научными руководителями.

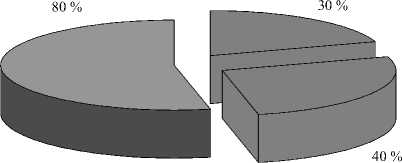

Для сравнения на рис. 2 представлены сведения о распределении учебного времени на проведение научно-исследовательской работы в программах подготовки ВПО и ППО.

8 % 4 %

45 %

88 %

□ Бакалавр □ Магистр

□ Аспирант □ Специалист

Р и с. 2. Распределение времени на проведение научно-исследовательской работы обучающихся в программах ВПО и ППО

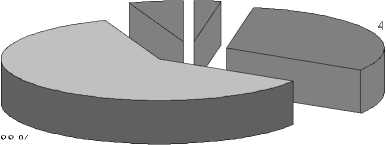

Анализ источников, освещающих проблемы, содержание и организацию системы образования (см., например: Статистический сборник о работе сферы после вузовского профессионального образования в 2002 году. М., 2003), а также результатов экспертной оценки показал, что число публикаций по проблемам аспирантуры и системы ППО в целом крайне мало, что является следствием ограниченного количества научно-исследовательских работ по данному направлению (рис. 3).

5 %

15 %

33 %

□ Общие вопросы педагогики

□ Дошкольное и семейное образование

-

□ Школьное и среднее профессиональное образование

-

□ Высшее профессиональное образование

-

□ Дополнительное и послевузовское профессиональное образование

-

□ Образование и педагогика в зарубежных странах

-

□ Дистанционное образование и технические средства обучения и учебное оборудование

-

□ Прочие вопросы образования и педагогики

Р и с. 3. Результаты анализа профессиональной ориентации научно-педагогических исследований

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что данная система подготовки кадров требует углубленного исследования, анализа и изучения с целью выработки обобщенных научно-методических концепций, направленных на совершенствование ее функционирования. Серьезные проблемы содержания и информационно-аналитического обеспечения присущи предварительному и раннему этапам обучения в аспирантуре. На этих этапах подготовки аспирант оказывается погруженным в новую для него образовательную среду, где большой объем времени основной образовательной программы отводится на самостоятельную научно-исследовательскую работу.

Для достижения наиболее плодотворных и качественных результатов научных и экспериментальных исследований необходима высокая степень систематизации и методического обеспечения, а также рациональное распределение отведенного времени. В этой связи разработка информационно-аналитического и научно-методического сопровождения всех этапов обучения, отражающих современные потребности общества, становится весьма значимой и актуальной научнопедагогической задачей.

По результатам анализа текущего положения дел в магистратуре и аспирантуре (а именно эти системы обучения являются ключевыми элементами подготовки кадров высшей квалификации в вузовском и послевузовском профессиональном образовании) можно сделать вывод о том, что в настоящее время практически отсутствует механизм эффективного взаимного поиска руководителей и консультантов, с одной стороны, и аспирантов как очной, так и заочной формы обучения — с другой. Этот факт значительно сужает перспективы и потенциальные возможности процесса подготовки кадров, прежде всего в аспирантуре. Данная проблема становится особенно актуальной в условиях движения отечественного образования в сторону общеевропейского рынка образовательных услуг, сопровождающегося уменьшением числа поступающих аспирантов, снижением количества защит диссертационных работ, резким возрастанием среднего возраста кандидатов и докторов наук. Эти примеры не единичны, они отражают общую тенденцию, наметившуюся в нашем обществе и системе образования. Надо помнить, что обучение в аспирантуре — процесс, который формирует научно-педагогический и научно-технический потенциал вузов, высоконаукоемких и высокотехнологичных производств. Выпускники аспирантуры составляли и составляют элиту научного общества, формируют задел для инновационного развития государства и общества, в частности науки, техники и технологии.

В последние годы в стране наблюдается функциональный кризис науки, состоящий в утрате ею необходимого тесного контакта и взаимодействия с обще ством, рынком труда и его потребностями. В таких условиях невозможно говорить о полном решении вопросов интеграции образовательной сферы с европейским пространством высшего образования. Многие социальные функции науки, в том числе оборонная и идеологическая, в современной России во многом не востребованы. Яркой иллюстрацией к сказанному служит наметившаяся в последние годы серьезная деформация структуры научных кадров в стране. В этой связи первоочередной представляется необходимость решения задач отечественного образования, которые, однако, в некоторых случаях, например в вопросе формирования многоступенчатой системы подготовки кадров, могут иметь высокий уровень корреляции по отношению к общеевропейским тенденциям.

Важно также отметить значительный отток научных кадров из технических и физико-математических наук к гуманитарным и экономическим. Впоследствии это может привести к явной нехватке кадров для научно-технической и производственной сфер. Уже в настоящее время многие промышленные предприятия сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных научно-технических кадров.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное положение дел с подготовкой научно-педагогических кадров высшей квалификации не удовлетворяет тем европейским тенденциям, тем интересам и запросам общества, которые сложились под воздействием геополитических, социально-экономических преобразований и изменений, произошедших в последние годы в нашей стране и мире.

Одним из путей и перспектив развития системы образования, и прежде всего магистратуры и аспирантуры, являются разработка и становление комплексной системы по результативному, качественному взаимодействию аспирантов и магистров с научными руководителями и консультантами. На деле процесс выбора руководителей и консультантов на этапах курсовых, выпускных, дипломных работ носит во многом формальный характер. Так, часто происходит автомати- ческое дробление групп студентов, бакалавров и магистров среди преподавателей соответствующей или профилирующей кафедры. Иногда обучающиеся оказываются незнакомы со своим научным руководителем, не имеют представления о научной специализации конкретного преподавателя, его общечеловеческих и личностных качествах. В результате выпускники вузов сталкиваются с необходимостью заниматься тем видом деятельности, который не соответствует их интересам.

В связи с вышеизложенным представляют определенный интерес разработка и создание информационно-аналитической системы, которая поможет решить хотя бы часть из поставленных проблемных вопросов. Основная задача данной информационно-аналитической системы будет состоять в помощи магистрам старших курсов, будущим аспирантам и их потенциальным руководителям и консультантам при поиске друг друга исходя из целого ряда критериев и факторов отбора. Система подбора должна учитывать как научно-техническую направленность и заинтересованность магистров в данной области науки и техники, так и личностную или психологическую совместимость индивидуумов.

Важнейшим элементом информационно-аналитической системы является база данных, в которую будут поступать анкетные данные, с одной стороны, будущих аспирантов (соискателей) из вузов, институтов РАН, предприятий и организаций, а с другой — научных руководителей и консультантов. Для этого с применением элементов экспертного оценивания и теории принятия решений будет разработана анкета соискателя, содержащая необходимо достаточный объем информации о будущем аспиранте или научном руководителе, например такие пункты: научно-технические интересы, желание учиться по очной или заочной форме обучения, опыт научно-исследовательской работы и пр. Кроме того, для данного подхода характерно наличие так называемого «масштабного фактора», согласно которому вероятность успеха в поисках и реализации оптимальной научно-педагогической диады «научный руководитель — аспирант» подчиняется экспоненциальному закону, причем показатель степени пропорционален числу рассмотренных вариантов потенциальных контактов. Это обстоятельство в будущем даст возможность построить вероятностно-математические модели, позволяющие автоматизировать процесс подбора оптимальных элементов данной диады.

Очевидно, что предложенный к обработке весьма существенный объем информации потребует создания специального информационно-статистического и математического программного обеспечения, применения средств и ресурсов глобальных и локальных компьютерных сетей, а также средств удаленного доступа и дистанционного мультимедийного общения в режиме on-line. На первом этапе создания таких средств придется столкнуться с серьезными и очевидными трудностями, связанными прежде всего с необходимостью выделения на эти разработки существенных финансовоэкономических ресурсов. Но следует отметить, что данная работа будет упрощаться и рационализироваться в процессе поэтапного развития и независимого внедрения на предприятиях и в организациях системы глобального управления качеством (TQM), а в вузах и институтах РАН компьютерных классов и подразделений, отвечающих за программноматематическое и дистанционно-информационное обеспечение.

Поступила 12.11.03.