Методические основы повышения продуктивности рабочего времени персонала промышленных предприятий

Бесплатный доступ

Рассмотрены методические основы, обеспечивающие повышение продуктивности персонала, посредством разрешения объективного антагонизма между собственниками труда и капитала на основе формирования баланса интересов в процессе производства. Предложено решение практической задачи мотивации наёмных работников на продуктивный труд с учётом дифференциации уровней заработной платы в зависимости не только от квалификации, компетенций и трудозатрат, но и вклада конкретного работника в целевой результат предприятий. С применением теории производства и теории заработной платы предложен методический подход к оценке удовлетворения интересов собственника и персонала в зависимости от уровня продуктивности труда. На основе производственной функции разработаны экономико-математические модели взаимосвязи удовлетворения интересов ключевых субъектов предприятия и уровня продуктивности труда, а также прогноза экономического эффекта с учётом распределения продуктивности персонала. Сделаны выводы о возможности управления продуктивностью рабочего времени на основе совершенствования системы мотивации персонала. Рассмотрены примеры реализации системы мотивации на основе выделения продуктивного времени в процессах, предполагающих выполнение разнообразных функций и действий, не имеющих выраженного конечного результата.

Баланс интересов, мотивация, персонал, предприятие, производительность труда, собственник, социально-экономическое развитие, субъект управления, управление продуктивностью, экономико-математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147242581

IDR: 147242581 | УДК: 338.45/ | DOI: 10.14529/em230405

Текст научной статьи Методические основы повышения продуктивности рабочего времени персонала промышленных предприятий

Труд наёмного персонала представляет собой важнейший фактор производства, а управление продуктивностью рабочего времени персонала предопределяет уровень эффективность функционирования организации [1]. Оплата наёмного труда рассматривается, с одной стороны, как вознаграждение сотрудников за участие в работе и с другой стороны – как стоимость трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе.

Справедливая оплата труда является ключевым вопросом в теории заработной платы [2], однако однозначного решения этой проблемы в парадигме антагонизма между работником и работодателем не существует. Согласно теории добавочной стоимости, заработная плата является оплатой за товар «рабочая сила» и по своей сущности неизбежно приводит к конфликту интересов между работником и собственником капитала [3]. Современные подходы рассматривают заработную плату как приобретение услуг, что отрицает понятие эксплуатации работника. При этом дифференциация уровня заработной платы объясняется разнообразием видов работы, уровнем производительности труда и влиянием недостаточной конкуренции на спрос и предложение рабочей силы [4]. В основе такой позиции лежат предпосылки рыночной эффективности, которая не совпадает с понятием социальной справедливости. При любой исходной точке зрения большинство авторов сходится в том, что мотивация персонала является одним из важнейших способов повышения производительности труда.

Современные теории мотивации персонала полагают что ориентация на результативность является наиболее эффективной, так как обеспечивает бизнесу вознаграждение и позволяет сотрудникам увеличивать свой доход в зависимости от квалификации, навыков и усилий. Однако практический опыт показывает, что эффективность мотивации персонала зависит не столько от применяемых теоретических концепций, сколько от уровня развития трудовых отношений, производственной культуры предприятия, применяемых методологических подходах и соответствующего им инструментария. Мировая проблема увеличивающейся дифференциации доходов населения остаётся по прежнему актуальной и свидетельствует о том, что вопрос справедливости оплаты труда до настоящего времени не имеет однозначного решения.

К настоящему времени имеется надёжная научно-методическая база, обеспечивающая решение широкого круга задач по управлению персоналом. В то же время для развития систем мотивации наёмных работников в практике производственной деятельности необходимо совершенствование методологии и разработка прикладного инструментария, обеспечивающих дифференциацию уровня заработной платы в зависимости не только от квалификации, компетенций и трудозатрат, но и вклада конкретного работника в целевой результат предприятий.

Теория и методы

Предприятие создаётся собственником с целью достижения некоторых социальных и экономических целей, которые он определяет при его основании [5]. В дальнейшем цели не остаются неизменными, могут корректироваться в границах параметров масштабности, экономичности, устойчивости, прибыльности [6]. Задачи развития предприятия в рамках поставленных целей решаются его субъектами, заинтересованными и мотивированными к ответственному и самостоятельному участию в производственных процессах. Рациональное управление продуктивностью труда позволяет целенаправленно повышать результативность работы коллектива, снижать издержки и обеспечивать конкурентные преимущества предприятия.

Темпы и эффективность развития предприятия как социально-экономической системы обусловлены интересами его основных субъектов – собственника и персонала. Управление предприятием как социально-экономической системой является целенаправленным процессом формирования и распределения добавленной стоимости для достижения интересов основных субъектов и обеспечения необходимых темпов развития [7]. Однако необходимо гарантировать, чтобы интересы основных субъектов предприятия не противоречили друг другу и были сбалансированы. Под балансом интересов основных субъектов предпри- ятия понимается состояние производственных отношений, при котором достигнуто условное равновесие в удовлетворении интересов и согласованность в целях, действиях и распределении результатов этих действий.

Целю исследования, основные результаты которого изложены в предлагаемой статье, является совершенствование методических основ управления персоналом на основе системы материальной мотивации, направленной на повышение продуктивности труда при обеспечении баланса интересов основных субъектов предприятия. В качестве основных методов исследования использованы структурно-функциональный, системный и статистический анализ, социально-экономическое прогнозирование и экономико-математическое моделирование.

Считается, что увеличение производительности труда обеспечивает сокращение затрат материалов и рабочей силы и является важным фактором повышения эффективности производства [8]. Следует отметить, что под производительностью труда зачастую понимается показатель, характеризующий операционную результативность персонала (объем выполненной работы или совершенных операций за единицу времени) вне зависимости от полученного результата: продукта, востребованного на рынке. В качестве уточнённого понятия «полезной» производительности в дальнейшем будем использовать термин «продуктивность», в котором учитываем только ту работу, которая была безусловна необходима и формировала добавленную стоимость конечного продукта. Оценка результатов труда с учётом его продуктивности позволяет выделить следующие виды производственной деятельности [9, 10]:

-

– полезная (созидательная) – повышает качество и ценность продукта, добавляет потребительную стоимость либо улучшает производственные процессы и снижает совокупные затраты ресурсов;

-

– бесполезная – не добавляет потребительной стоимости продукту и не улучшает процесс, потребляя ресурсы;

-

– «вредная» – снижает потребительную стоимость продукта и помимо расхода ресурсов требует затрат на устранение негативных последствий.

Собственник предприятия заинтересован в увеличении удельного веса продуктивной созидательной деятельности, которая снижает риски как инвестиционной, так и операционной деятельности.

Релевантным фактором деятельности субъекта в рамках производственно-экономических отношений является его интерес. Интерес рассматривается как осознанное желание, которое формируется с учётом и под влиянием совокупности отношений в обществе и обладает следующими свойствами:

-

1) динамичность – интересы субъекта изменяются во времени;

-

2) иерархичность – структура интересов субъекта имеет иерархию приоритетов, соответствующую уровню развития;

-

3) вложенность – интересы каждого следующего уровня возникают по мере удовлетворения потребностей предыдущего уровня.

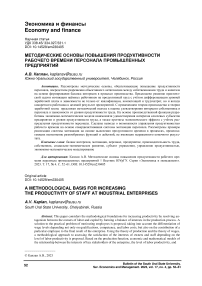

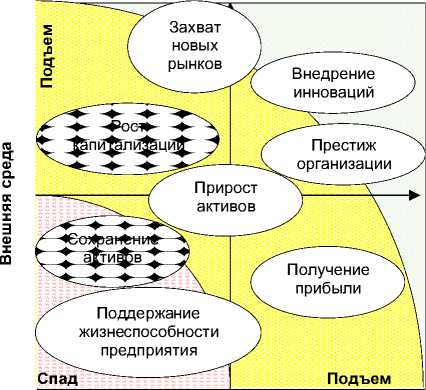

По результатам экспертных опросов, проведенных автором в составе коллектива специалистов ОАО «НТЦ-НИИОГР» и ООО «НИИОГР» в период с 2008 по 2015 года на крупных промышленных предприятиях холдингового типа (таких как: «Сибирская угольная энергетическая компания», «Распадская угольная компания», «Кузбассразрезуголь», ОАО «Белон», ОАО «Мечел»), участие в котором приняли порядка 250 сотрудников вышеперечисленных предприятий и их собственники, позволил выявить наиболее приоритетные интересы, возникающие в их производственноэкономических отношениях (рис. 1). Результаты опроса подтверждают, что вектор социальноэкономического развития предприятия при любых сочетаниях параметров внешней среды должен быть коллинеарным с вектором доминирующих интересов субъектов.

Важно отметить, что удовлетворение интересов субъектов и справедливое распределение благ являются взаимосвязанными факторами устойчивого развития предприятия. Если интересы субъектов не учитываются или игнорируются при распределении благ, это может привести к социальному напряжению и конфликтам. Недостаток или перераспределение благ также может вызвать неудовлетворённость субъектов и влиять на их мотивацию и эффективность действий. Это, в свою очередь, приводит к деградации системы в целом [11]. Необходимым условием устойчивого развития предприятия является непротиворечивость и сбалансированность интересов его основных субъектов в производственном процессе:

-

1. Собственник предприятия получает доход, используя труд работника. Он заинтересован в получении максимального дохода от каждого работника. Он не заинтересован в оплате работнику того времени, которое не является продуктивным.

-

2. Работник отдаёт владельцу своё время, связанное с исполнением трудовых обязанностей. Он заинтересован в оплате всего своего занятого времени по рыночным расценкам, с учётом уровня его квалификации и компетенций. Он не заинтересован в затратах времени на выполнении той работы, которая не будет оплачена.

Для получения синергетического эффекта в процессе совместных действий связи и отношения между субъектами должны быть взаимодополняющими (комплементарными). Необходимым условием достижения баланса интересов субъектов является приближением продуктивного времени работы к занятому на исполнение трудовых обязанностей. Мотивированность является одним

Внутренняя среда

Внутренняя среда

А) собственник

Б) персонал

-

Рис. 1. Структура интересов основных субъектов предприятия (разработано автором)

из важнейших фактора потенциала продуктивности наёмных работников [12, 13]. Достижение личных интересов персонала и собственника предприятия обеспечивается системой мотивации, направленной на продуктивную работу.

Индивидуальная оценка времени человеком может различаться в зависимости от вида деятельности [14, 15]. Наёмный сотрудник, как правило, оценивает свои затраты времени, связанные с трудовой деятельностью как занятый промежуток от прекращения личных дел, до возвращения к ним. В течение этого интервала результативная работа может составлять относительно небольшую долю (как правило в пределах 30–50 %), которое собственник и оценивает как продуктивное.

Время, затрачиваемое человеком на трудовую деятельность, можно разделить на четыре категории.

-

1. Занятое – основанное на участии человека в рабочем процессе. Включают не только учётное рабочее время, но и перемещение от места проживания до работы, подготовку к выходу на рабочее место (регистрация, инструктаж, переодевание в рабочую форму, принятие душа и т. д.), а также организационные перерывы на приём пищи и т. д.

-

2. Рабочее – определяемое присутствием на рабочем месте. Включает обучение, контрольные мероприятия, вынужденные простои, перерывы на личные надобности и т. д.

-

3. Нормируемое – технологическое, включающее подготовительно-заключительные и вспомогательные операции, организационные перерывы.

-

4. Продуктивное – минимально-необходимое в условиях имеющейся технологической системы для совершения операций по созданию результата (продукта).

Продуктивность наёмных сотрудников, как результат экономической деятельности, является функцией времени. В соответствии с теорией производства технологический процесс с применением двух факторов в фиксированных пропорциях труда (L) и капитала (K) может быть описан производственной функцией Q = f (L; К[ [16].

В случае, когда имеется некоторый резерв производственной мощности (недостаточный уровень использования капитала в форме основных фондов) и продуктивность труда персонала является ограничивающим фактором, свойство линейной однородности позволяет преобразовать производственную функцию в функцию одной переменной:

Q=Lxf(1;K) (1) или q=?=f ® = f®- (2) где q – продуктивность, может выражаться в финансовых или натуральных единицах измерения, k – фондовооруженность.

Темп генерации дохода за единицу рабочего времени может быть определен как функция продуктивности труда:

q x d = э + p + (q x c) + (r x k), (3) или э = q(d - c) - (r x k) - p, (4) где э - экономический результат использования труда; d, с - доходность единицы продукта и стоимость единицы труда, соответственно; г -стоимость капитала; р - уровень постоянных затрат для обеспечению условий труда.

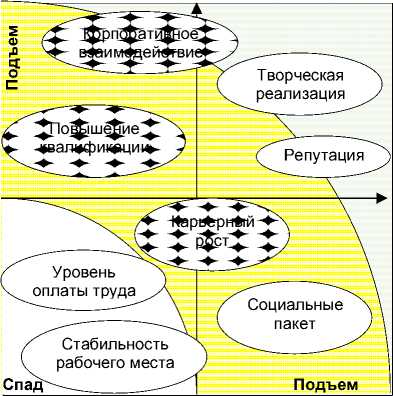

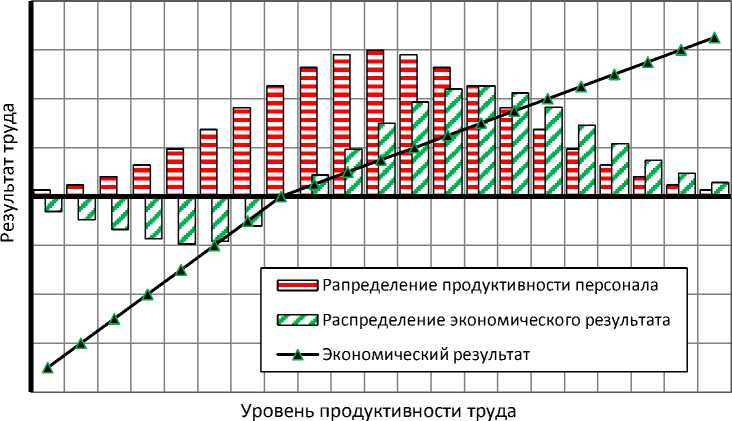

Следует отметить, что стоимость единицы труда (с) не является постоянной величиной [17]. С точки зрения теории заработной платы, положе- ния которой законодательно закреплены во многих странах мира, сотрудник имеет право на получе- ние некоторого минимального уровня оплаты даже при отсутствии результативности. Соответственно, взаимосвязь возможностей удовлетворения интересов ключевых субъектов предприятия и уровня продуктивности труда не является линейной и может быть отражена графически (рис. 2).

Отметим, что возможность баланса интересов собственника и персонала предприятия достигает- ся, начиная с некоторого уровня продуктивности труда, и по мере его повышения расширяется. С учётом предположения нормального закона рас- пределения плотности вероятности продуктивно- сти персонала получаем выражение

L 1 Ч1-^

= — e Ao),

Я а√2 И

где а – среднеквадратическое отклонение плотности вероятности; I∈(0;100 %) – уровень продуктивности труда персонала для заданной техноло- гии; ц – математическое ожидание уровня продуктивности персонала.

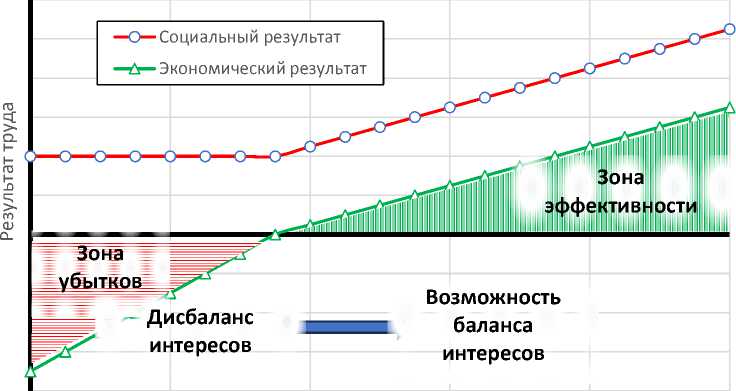

Оценка степени удовлетворения интереса собственника как зависимости экономического результата от продуктивности сотрудников может быть произведена на основе интегрального произведения функций экономической эффективности труда (4) и распределения плотности вероятности продуктивности персонала (5):

/=100%

/ fQ ×/ (э) Э1 . (6)

Графическое представление зависимости экономического эффекта от уровня продуктивности труда с учётом распределения продуктивности персонала представлено на рис. 3. Распределение экономического результата представляет собой функцию произведения экономического результата, соответствующего уровню продуктивности труда, и вероятности продуктивности персонала, соответствующей этому уровню.

Экономический анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод о возможности управления продуктивностью рабочего времени персонала воздействием на параметры функции распределения по следующим направлениям:

– оптимизация технологических процессов для минимизации потерь времени в вынужденных простоях;

– создание системы резервов, предотвращающей простои и минимизирующей потери времени на ремонтно-восстановительные работы;

-

– подбор персонала с учётом критерия высокопроизводительного труда;

-

– повышение квалификации сотрудников до уровня, обеспечивающего продуктивное выполнение работы;

-

– повышение компетенций персонала, обеспечивающих оперативное решение задач при внештатных ситуациях;

-

– внедрение системы мониторинга и обратной связи для выявления проблемных областей и осуществления компенсационных действий;

-

– формирование и внедрение системы мотивации, направленной на повышение продуктивности труда.

Система мотивация персонала, направленная на повышение продуктивности, позволяет не только сформировать справедливое отношение к оплате, но и снизить удельную стоимость трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе.

Уровень продуктивности труда

Рис. 2. Взаимосвязь удовлетворения интересов ключевых субъектов предприятия (социальные и экономические результаты) и уровня продуктивности труда (разработано автором)

Рис. 3. Оценка экономического эффекта с учётом распределения уровня продуктивности персонала (разработано автором)

Результат

При разработке системы мотивации персонала необходимо учитывать интересы не только работника, но и владельца предприятия. Обязательным условием достижения эффективности и устойчивого развития предприятия является обеспечение сбалансированности интересов обеих сторон. Решение этой задачи с точки зрения теории кооперативных игр предполагает справедливое распределение выигрыша между участниками, так, чтобы выигрыш каждого игрока соответствовал его вкладу в общий результат [18].

Важнейшим инструментом оценки использования рабочего времени является нормирование, которое позволяет измерить затраты труда на производство заданного объёма работы в определённых организационно-технических условиях. Такие нормы включают в себя затраты рабочего времени, связанные с выполнением каждой операции и перерывами для применяемой технологии и организации труда [19] следующих типов:

-

- основное (технологическое);

-

- вспомогательное (подготовительно-заключительные действия, контроль качества результата);

-

- техническое и организационное обслуживание;

-

- отдых и личные надобности;

-

- в некоторых случаях - переход между объектами управления, время активного наблюдения и контроля их работы;

-

- регламентированные перерывы.

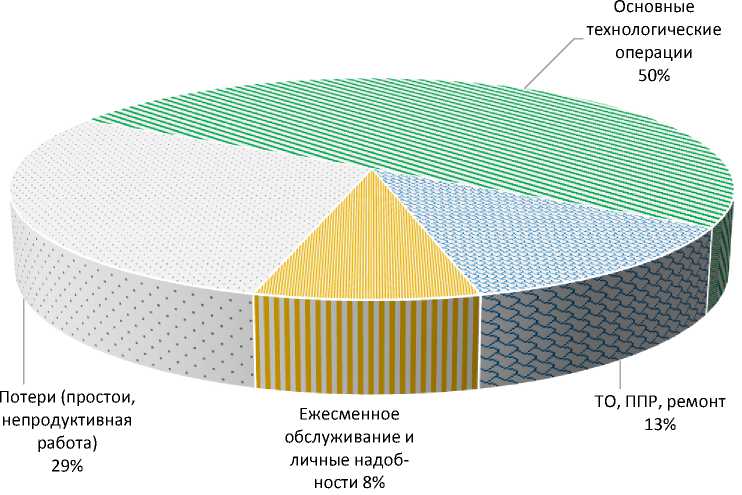

Анализ использования рабочего времени для стандартных условий операционной деятельности показывает, что основные технологические процессы, совершаемые в номинальном режиме, занимают не более 50 %, а все нормируемые операции в течении смены - около 70 % (рис. 4).

Если в нормируемых операциях выделить те, которые непосредственно обеспечивают получение результата, то мы получим продуктивное время, в течение которого в номинальном режиме осуществляется эталонный технологический процесс в реальных организационно-технических условиях предприятия (табл. 1). Эталонные нормы всегда жёстче действующих, и объем работы за рабочую смену, определённый в эталонном времени, не должен превысить продолжительность самой смены.

Объективное противоречие подходов заключается в том, что человек оценивает эквивалентность обмена фактически получаемой заработной платы и всех затрат времени, когда он занят действиями, связанными с участием в рабочем процессе (например, подготовка к началу рабочего дня, дорога до рабочего места и обратно, переодевание и принятие душа после работы и т. д.), и ограничен в выполнении личных занятий В то же время работодатель сопоставляет уровень оплаты с результатами, полученными работником (с продуктивным временем).

Управление продуктивностью персонала с использованием системы мотивации на продуктивное использование времени было апробировано на сотрудниках промышленных предприятий разной формы собственности и специализации деятельности (СУЭК, ГК «Артезианская вода»). Результаты апробации систематизированы и проиллюстрированы в табл. 2.

Опыт внедрения системы мотивации на основе выделения эталонного времени, реализованный для целого ряда промышленных предприятий в различных регионах России, подтверждает следующие эффекты, обеспечивающие рост продуктивности персонала за период до одного года [21]:

Рис. 4. Распределение рабочего времени стандартной работы при сдельной оплате труда (построено автором на основе данных [20])

Таблица 1

Характеристика и наполнение времени трудовой деятельности (разработано автором)

|

Показатель |

Категория времени |

|||

|

занятое (час) |

рабочее (человеко-час) |

нормируемое (нормо-час) |

продуктивное (эталонный час) |

|

|

Сущность времени |

Затраты времени сотрудника, связанные с участием в рабочем процессе |

Присутствие на рабочем месте |

Нормируемые затраты на выполнение рабочих операций |

Минимально необходимые затраты для достижения результатов |

|

Направление использования показателя |

Эквивалентность обмена времени с точки зрения персонала |

Оценка длительности выполнения работы в обычных условиях, потребности в персонале, формировании и обустройстве рабочих мест |

Оценка производительности и планирование производственных задач |

Оценка результативности и резервов производительности |

|

Содержание времени |

||||

|

Перемещение от места проживания до работы, подготовка к работе, организационные перерывы |

— |

— |

— |

|

|

Вынужденные простои, личные надобности |

— |

— |

||

|

Подготовительно-заключительные и вспомогательные операции, технологические перерывы |

— |

|||

|

Выполнение основных технологических операции |

||||

-

- снижение разброса отклонений производительности персонала в 1,2-1,3 раза;

-

– повышение медианы средних значений продуктивности до 15 %;

-

- рост уровня продуктивности труда до 80— 85 %;

– значимое сокращение уровня производственных инцидентов и конфликтов.

Таблица 2

Результаты внедрения мотивации на основе использования продуктивного времени для различных рабочих специальностей (составлено автором)

|

Рабочая специальность |

Виды нормируемых работ |

Влияющие факторы |

Уровень продуктивности |

|

|

средний |

прирост |

|||

|

Водитель технологического транспорта Сорский молибденовый комбинат, Черемховская автобаза) |

|

|

60–70 % |

12–15 % |

|

Менеджер по работе с клиентами (ТД «Артезианская вода») |

|

|

50–60 % |

8–12 % |

|

Рабочий цеха по розливу питьевой воды (ПК «Артезианская вода») |

|

|

40–50 % |

14–18 % |

|

Экспедитор по доставке продукции (ТД «Артезианская вода») |

|

|

25–30 % |

6–8 % |

Обсуждения и выводы

Справедливая оплата труда является ключевым вопросом в теории заработной платы, однако однозначного решения этой проблемы в парадигме антагонизма между работником и работодателем не существует. Необходимым условием устойчивого развития предприятия является непротиворечивость и сбалансированность интересов его основных субъектов (собственника и персонала) в производственном процессе. Баланс интересов этих субъектов для предприятия достигается приближением производительного времени работы к календарному.

Важнейшим фактором эффективного управления продуктивностью рабочего времени персонала является система мотивации, которая должна соответствовать уровню развития трудовых отношений и производственной культуры предприятия. Время, затрачиваемое человеком на трудовую деятельность, включает категории занятого, рабочего, нормативного и продуктивного. Система мотивация персонала, направленная на повышение удельного веса продуктивного времени, позволяет не только сформировать справедливое отношение к оплате, но и снизить удельную стоимость трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе.

Принципиальная возможность баланса интересов собственника и персонала предприятия достигается, начиная с некоторого уровня продуктивности труда и расширяется по мере его повышения до рационального. Достигаемый уровень продуктивность сотрудников подчиняется нормальному закону распределения, а применяемая система мотивации в существенной степени предопределяет параметры этого распределения.

Для повышения производительности использования рабочего времени система мотивации персонала должна учитывать интересы и сотрудников, и владельца предприятия. Гарантированное обеспечение баланса между этими интересами является необходимым условием эффективности и устойчивости развития. Такая система мотивации, в основе которой лежит нормирование и учёт продуктивного времени, наиболее эффективна для применения в процессах, предполагающих выполнение разнооб- разных локальных функций и действий, не имеющих выраженного конечного результата. Анализ использования рабочего времени для стандартных условий операционной деятельности показывает, что основные технологические процессы, совершаемые в номинальном режиме, имеют резерв роста продуктивности до уровня 80–85 %.

Методы управления продуктивностью персонала с использованием мотивации на продуктивное использование времени были апробированы на предприятиях разных сфер деятельности. Использование предложенных методических основ управления продуктивностью рабочего времени позволяет организовать слаженное взаимодействие персонала в производственных процессах; сформировать справедливое отношение к оплате; снизить удельную стоимость трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе; достигать требуемой эффективности и безопасности производства, а также повышать его конкурентоспособность. Предложенные методические основы повышения продуктивности рабочего времени персонала применимы при анализе и совершенствовании всех классических функций управления предприятием: планирования и прогнозирования; организации и мотивации; контроля и координации.

Список литературы Методические основы повышения продуктивности рабочего времени персонала промышленных предприятий

- Катасонов В.Ю. Капитализм: История и идеология «денежной цивилизации». 4-е изд., доп. М.: Институт русской цивилизации, 2017; М.: Кислород, 2017. 1120 с.

- Hicks J.R., 1932, 2nd ed., 1963. The Theory of Wages. London: Macmillan.

- Маркс К. Теории прибавочной стоимости: IV т. «Капитала». М.: Политиздат, 1978. Ч. 1. 476 с.

- Шумпетер И.А. История экономического анализа / пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 1. 552 с.

- Жемчугов А.М., Жемчугов М.К. Цель предприятия, организация и управление по достижению цели // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. № 5(45). С. 7–27.

- Бабук И.М., Сахнович Т.А. Экономика промышленного предприятия. М.: ИНФРА-М, 2013. 439 с.

- Каплан А.В., Баев И.А., Терешина М.А. Управление социальным и экономическим развитием горнодобывающего предприятия в контексте системного единства: монография. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2021. 206 с.

- Самсонов Д.И. Производительность труда и ее роль в экономике // Молодой ученый. 2016. № 12 (116). С. 1430–1432.

- Галкин В.А., Макаров А.М., Росляков С.В. Продуктивность труда на горнодобывающих предприятиях как фактор обеспечения их конкурентоспособности // Известия Уральского государственного горного университета. 2020. № 4(60). С. 228–235. DOI: 10.21440/2307-2091-2020-4-228-235.

- Костарев А.С. Стратегическое планирование инновационного развития угледобывающего производственного объединения. М.: Экономика. 2019. 173 с.

- Социально-экономические системы: генезис и проблемы развития. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2003. 251 с.

- Росляков С.В. Продуктивность труда как фактор повышения конкурентоспособности и жизнеспособности горнодобывающих предприятий // Известия УГГУ. 2023. Вып. 2 (70). С. 128–133. DOI: 10/21440/2307-2091-2-128-133.

- Деминг Э. Менеджмент нового времени: Простые механизмы, ведущие к росту, инновациям и доминированию на рынке / пер. с англ. под научн. ред. Ю. Адлера, В. Шпера. М.: Альпина Паблишер, 2019. 182 с.

- Мюллер Ричард А. Сейчас. Физика времени. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 368 с.

- Райхенбах Х. Направление времени. М.: Едиториал УРСС, 2003. 360 с.

- Евстафьев Д.С. Основы экономических знаний. М.: Юрайт, 2021. 190 с.

- Anderson R.W. et al. Agency, firm growth, and managerial turnover // The Journal of Finance. 2018. Т. 73, № 1. С. 419–464. DOI: 10.1111/jofi.12583

- The Shapley Value: Essays in Honor of Lloyd S. Shapley. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. DOI: 10.1017/CBO9780511528446

- Поляков А.Н. От кнута и пряника к самодетерминации. Краткая история мотивации // Management: журнал. 2020. № 1 (53). С. 58–67.

- Галкин В.А. и др. Методика расчёта резерва рабочего времени персонала угледобывающего предприятия для его развития // Известия УГГУ. 2019. Вып. 2(54). С. 134–145. DOI: 10.21440/2307-2091-2019-2-134-145

- Эталонный час на карьерном автомобильном транспорте / В.А. Галкин, А.В. Каплан, А.М. Макаров и др. // Проблемы разработки месторождений глубокими карьерами (Мельниковские чтения): тез. докл. межд. конф. 10–14 июня 1996 г. Челябинск, 1996. С. 176–177.