Методические особенности анализа и прогнозирования целевых индикаторов зернового хозяйства региона

Автор: Аскаров А.А., Стовба Е.В., Аскарова А.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 8, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования состоит в том, что оно посвящено поиску научных подходов к решению стратегической задачи по минимизации волатильности и неустойчивости зернового хозяйства региона на примере Республики Башкортостан. В свою очередь недостаточное методическое обеспечение по регулированию такого целевого индикатора зернового хозяйства, как урожайность зерновых культур, непосредственно препятствует достижению устойчивого развития региональной аграрной экономики, являющейся основой социального благополучия сельских территорий. Цель исследования заключается в оценке устойчивости развития зернового хозяйства в условиях неопределенности, а также в научном обосновании определенных мер государственного регулирования, реализация которых в стратегической перспективе призвана гарантировать эффективное функционирование производителей зерна и не допустить снижения уровня региональной продовольственной безопасности. В статье раскрываются ключевые тенденции развития зернового хозяйства Республики Башкортостан, которое, по мнению авторов, является основой обеспечения продовольственной безопасности региона. Резюмируется, что Башкортостан имеет все необходимые для этого предпосылки, резервы и обладает большим потенциалом для интенсивного развития зернового хозяйства.

Зерновое хозяйство, устойчивость, зерновые культуры, урожайность, динамические временные ряды, стратегическое планирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149143333

IDR: 149143333 | УДК: 338.431.7 | DOI: 10.24158/tipor.2023.8.10

Текст научной статьи Методические особенности анализа и прогнозирования целевых индикаторов зернового хозяйства региона

Введение . На современном этапе стратегические и ключевые приоритеты аграрной политики нашей страны определены обеспечением продовольственной безопасности на национальном уровне и уровне федеральных субъектов, существенным повышением экономической эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства. В данном концептуальном ракурсе эффективное функционирование зернового хозяйства и производства как важнейшей составляющей сельскохозяйственной отрасли непосредственно обусловлено повышением мирового спроса на зерно, активным внедрением цифровых технологий, поддержкой со стороны российского правительства его экспортной составляющей (Гусманов, Низомов, 2016; Низомов, 2015).

Безусловно, современная проблематика развития зернового хозяйства и производства является важным и актуальным предметом научных дискуссий и исследований, проводимых ведущими отечественными экономистами-аграрниками. Наша страна представлена одним из ключевых экспортеров злаков, и экономические последствия антироссийских санкционных ограничений, такие, например, как нарушение и нестабильность логистических и транспортных цепочек, в определенной степени влияют на торговлю зерном и стабильность функционирования агропро-довольственного рынка для многих развивающихся стран мира.

В наблюдаемых условиях новых геополитических и системных вызовов, стоящих перед отечественной аграрной экономикой в целом и зерновым хозяйством в частности, существует объективная необходимость в осуществлении научных исследований по прогнозированию и планированию целевых индикаторов и параметров, непосредственно отражающих уровень продовольственной обеспеченности населения (Аскаров, Аскарова, 2017; Гусманов и др., 2014 а). Зерновое производство формирует стратегическую основу обеспечения продовольственной безопасности, а зерновое хозяйство представляет одно из ключевых направлений функционирования отечественного аграрного сектора. Необходимо констатировать, что наша страна имеет значительные земельные, материально-технические и трудовые ресурсы для расширения посевных площадей зерновых культур и увеличения объемов производства товарного зерна и наращивания его экспорта (Ahrens, Galiev, 2019; Хайнц, Галиев, 2021).

Разработка и внедрение новых комплексных решений в зерновом хозяйстве отдельных российских регионов, в том числе и Башкортостана, на основе цифровых инноваций позволяет устранить негативные санкционные последствия и ограничения на рынке зерна, эффективно проводить политику импортозамещения, повышать качество жизни городского и сельского населения. В свою очередь урожайность зерновых культур определяется многими факторами, которые выражаются в агроклиматических и географических, почвенных условиях развития хозяйства, применении оптимальных доз удобрений, внедрении новых технологий в агропроизводственные процессы (Аренс, Галиев, 2017; Аскаров, Аскарова, 2010). Совокупность перечисленных факторов может в определенной степени повлиять на ресурсные возможности агроформирований, рассматриваемых в качестве ключевых производителей товарного зерна. Безусловно, данные методические аспекты должны учитываться при организации механизма стратегического планирования и прогнозирования оптимального и дифференцированного размещения посевных площадей отдельных зерновых культур в разрезе природно-климатических зон Башкортостана (Гусманов и др., 2014 б).

Методология исследования . В настоящее время одним из эффективных методов прогнозирования отдельных параметров зернового хозяйства на региональном уровне является использование исследователями технологий выравнивания (или сглаживания) динамических временных рядов. В методическом отношении сущность применения этого прогностического инструментария заключается в замене расчетных параметров, которые имеют более низкую колеблемость величин по сравнению с исходными показателями фактически сложившихся уровней динамических временных рядов. В свою очередь снижение колеблемости исследуемых целевых индикаторов зернового хозяйства на региональном уровне помогает в наглядной форме спроектировать формирующиеся тенденции развития рассматриваемых объектов на стратегическую перспективу.

В данном концептуальном ракурсе исследования технология сглаживания динамических временных рядов отдельных параметров развития зернового хозяйства может рассматриваться, прежде всего, как наглядная иллюстрация применения приемов экстраполяции по прямой с использованием доверительных интервалов и в определенной степени не претендовать на получение точных результатов. При этом следует учесть, что использование экстраполяции как одной из технологий прогнозирования, по мнению некоторых ученых, представляет довольно «грубую» операцию, основывающуюся на целом ряде допущений (Четыркин, 1977). Однако применение этих относительно «простых» методов сглаживания временных тенденций позволяет акцентировать внимание исследователей на характерных особенностях изменчивости (вариативности) оцениваемых параметров и целевых индикаторов развития зернового хозяйства региона.

В основу исследования тенденций развития отдельных параметров развития зернового хозяйства положены результаты корреляционно-регрессионного анализа с использованием пакета прикладных программ «STADIA 6.0». В этом частном аспекте графический метод представляется более полезным для практических работников по отношению к математическим выкладкам, и аналитическая часть исследования может быть преимущественно представлена в графическом отображении.

Результаты и обсуждение . При проведении исследования нами в первую очередь были проанализированы такие ключевые параметры, отражающие развитие зернового хозяйства на региональном уровне, как урожайность и посевные площади зерновых культур. В то же время данные параметры могут рассматриваться как относительный результат организации и оплаты труда работников, занятых в данной сфере производства.

На следующем этапе был осуществлен контент-анализ наличия и тесноты причинно-следственных связей между целевыми индикаторами, непосредственно характеризующими отдельные аспекты функционирования экономики зернового хозяйства на региональном уровне.

Ряды динамики показателей урожайности зерновых культур по хозяйствам Башкортостана рассмотрены нами за 1961–2022 гг. с последующим делением данного временного интервала на два периода, относящихся к плановой и рыночной экономике. При этом в целях обеспечения сопоставимости полученных результатов использовались показатели урожайности культур (в расчете на один гектар посеянной площади), так как без учета данного методического положения уровень научной обоснованности последующих выводов и предложений может быть основан на искусственно завышенной продуктивности пахотных угодий хозяйств региона.

Общеизвестно, что с 1991 г. показатели урожайности сельскохозяйственных культур в статистических отчетах отечественных агроформирований отражаются в расчете на один гектар убранной площади. В свою очередь значения урожайности зерновых культур при таком раскладе примерно на 10 % (за каждый анализируемый год) выше данных параметров, рассчитанных по отношению к площади посевов зерновых культур (другие сельскохозяйственные культуры в исследовании не рассматривались). В результате этого величина производственной себестоимости единицы продукции оказывалась «искаженной» в сторону снижения, независимо от причины того, почему эти посевы зерновых культур не подверглись уборке.

Также отдельные экономические параметры зернового хозяйства, используемые при проведении расчетов, отражены в сводных годовых отчетах агроформирований Министерства сельского хозяйства республики за 2011–2021 гг., и, на наш взгляд, эти данные имеют высокую степень верифицируемости.

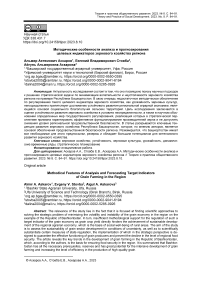

Проведенное исследование показывает, что в условиях перехода к рыночным условиям объемы производства зерна в хозяйствах Башкортостана имели относительно незначительную тенденцию сокращения (примерно на 10 тыс. т ежегодно). В свою очередь результаты осуществленного контент-анализа статистических данных за тридцатилетний период (1961–1990 гг.) обнаруживают противоположную тенденцию (немногим более 25 тыс. т ежегодно). При этом даже фактически достигнутые показатели рекордного урожая 2022 г. не «смогли переломить» негативные факты: согласно проведенным расчетам, параметр, отражающий ежегодный сбор зерна в хозяйствах республики, «ведет себя» как абсолютно случайная величина, которая не поддается корректному математическому описанию. В связи с этим нам не удалось подобрать сложную математическую модель, которая бы адекватно описывала анализируемые динамические ряды по рассматриваемым временным периодам (значения коэффициентов корреляции и других оценочных критериев оказались ничтожно малы), поэтому в результате была использована линейная модель (рис. 1).

На основании вышеизложенного проведено более подробное исследование факторов, обусловивших эту многолетнюю негативную тенденцию. Во-первых, это относится к анализу показателей урожайности и посевных площадей зерновых культур, рассматриваемых в качестве определенных параметров результатов организации и оплаты труда работников, занятых в зерновом хозяйстве. Во-вторых, была осуществлена оценка наличия и степени тесноты причинноследственных связей между отдельными индикаторами, характеризующими экономику зернового хозяйства.

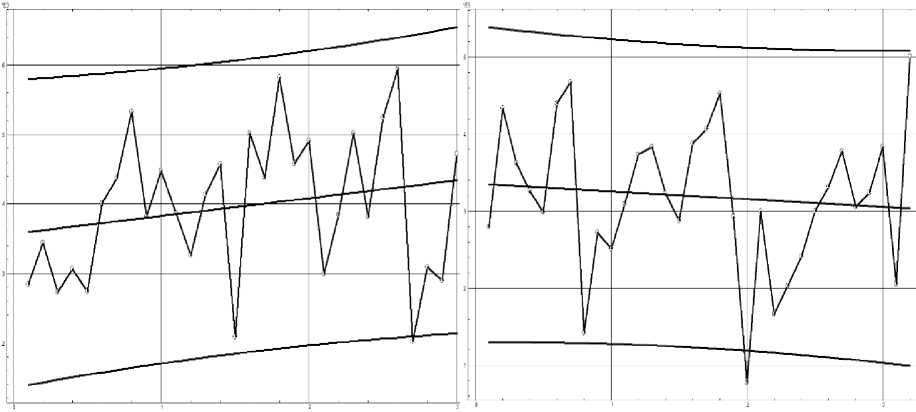

Как видно из рис. 2, совокупность показателей урожайности зерновых культур в хозяйствах Республики Башкортостан имеет положительную тенденцию для двух рассматриваемых временных периодов: с 1961 по 1990 гг. и с 1991 по 2022 гг.

Y1 = 3578 + 25,6 * t; R = 0,21; F = 1,4. Y2 = 3359 – 9,9 * t; R = 0,10; F = 0,3.

1961–1990 гг. 1991–2022 гг.

Рисунок 1 – Динамика валовых сборов зерна (Y1, Y2), тыс. т

Figure 1 – Dynamics of gross grain yields (Y1, Y2), thousand tons

Рисунок 2 – Графическое отображение динамики урожайности (Y3, Y4) зерновых культур, ц/га

Figure 2 – Graphical display of dynamics yields (Y3, Y4) of grain crops, c/ha

Можно сделать вывод, что в современных условиях урожайность зерновых культур выступает как целевой индикатор, не являющийся основной причиной, обуславливающей сокращение объемов производства зерна. Это утверждение (с определенными оговорками) основано на исследовании линейной модели, определяющей положительные тенденции показателей урожайности зерновых культур хозяйств региона для второго временного периода (1991–2022 гг.). В данном аспекте построенная модель показателей урожайности зерновых культур оказалась неадекватной – она «ведет себя» как модель, отражающая показатели валового сбора зерна, а именно как случайная величина, которая уже на следующий год может «поменять» направление тренда.

Основная причина негативной тенденции в развитии регионального зернового хозяйства на примере Республики Башкортостан состоит в том, что ресурсный рынок (как и продуктовый рынок) подвержен тем же рыночным законам, следовательно, при осуществлении исследования можно рассматривать нисходящие кривые спроса на ресурсы и, соответственно, восходящие кривые предложения ресурсов. В свою очередь владельцы ресурсов мотивированы предлагать их на рынке по более высокой цене и не заинтересованы в ее снижении для ресурсного предложения. В данном отношении восходящие кривые предложения ресурсов должны наглядно демонстрировать прямую связь между объемами и соответствующим уровнем цен на них.

Высокий уровень материального стимулирования работников поощряет домохозяйства поставлять в отдельные отрасли экономики как можно больше трудовых и материальных ресурсов. В свою очередь наличие большого количества домохозяйств с низкими доходами определяет противоположную ситуацию и фактически способствует тому, чтобы в экономическом отношении ресурсы направлялись в более привлекательные отрасли1.

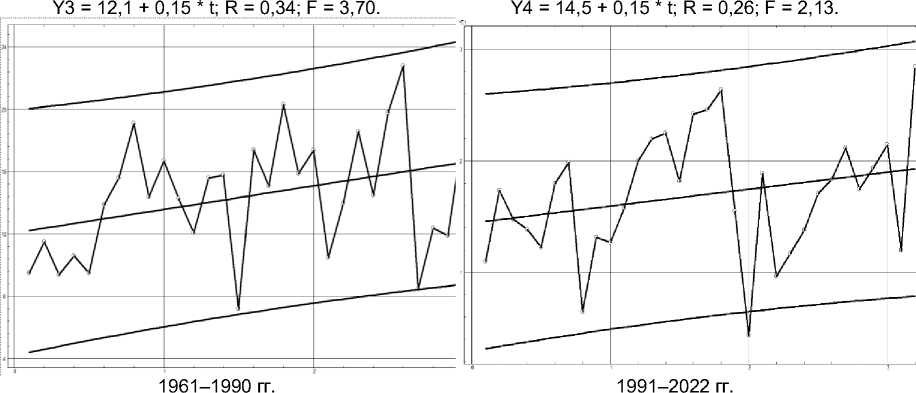

В конечном итоге первопричиной отрицательных закономерностей функционирования аграрного сектора Республики Башкортостан, по нашему мнению, является низкая величина заработной платы работников (Y5, долл./час), которая в 2021 г. составила 47 % от уровня 2011 г., что в свою очередь вынуждает владельцев – бенефициаров трудовых ресурсов сельской местности не поставлять эти ресурсы в данную отрасль и способствует тому, чтобы они направлялись на другие цели (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика заработной платы и производительности труда работников в зерновом хозяйстве республики (2011–2021 гг.)

Figure 3 – Dynamics of wages and labor productivity of employees in grain farming of the republic (2011–2021)

В результате кризисных явлений в экономической и социальной сфере сельских территорий произошло резкое сокращение численности работников сельскохозяйственных организаций: в региональном масштабе из 53,3 тыс. сотрудников аграрного сектора в 2011 г. в 2021 г. осталось 22,9 тыс. человек. Уменьшение трудовых ресурсов в аграрном секторе Башкортостана связано с тем, что многие сельские жители трудоспособного возраста переехали, мигрировали в городскую местность либо в другие регионы, где выше уровень заработной платы (уровень рыночной стоимости труда). Другая часть сельских жителей – те, кто не смог или не захотел покидать родные села и деревни, полностью переключившись на работу в личных хозяйствах, рассчитывая на значительное повышение отдачи (результативности) от своего труда.

Если не решать обозначенные проблемы, многие сельские жители могут отказываться от работы на каких-либо предприятиях по трудовому договору и будут вести только свои личные хозяйства – такие случаи уже есть. В качестве практического примера можно привести сообщение, которое появилось в газете «Аргументы недели – Башкортостан» в начале 2018 г. Согласно ему, за последние два года три сельскохозяйственные организации Туймазинского района республики из-за нехватки доярок «отказались от производства молока»2. Далее в газетной заметке идет объяснение основной причины кадрового дефицита, а именно – «16–20 тысяч рублей в месяц и 10 тонн дешевого зерна (плата за труд) больше не устраивают сельчанок»3.

Согласно проведенным расчетам, производительность труда работников (Y6, ц/час) за исследуемый временной период неуклонно повышается, что опровергает устоявшееся мнение некоторых чиновников разного управленческого уровня об обратных тенденциях. Так, с 2016 по 2020 гг. по сравнению с 2011 г. данный параметр был выше в 1,6–2,4 раза; в 2021 г. (при низком показателе урожайности зерновых культур, равном 13,7 ц/га) производительность труда работников, соответственно, была выше на 125 %.

Безусловно, данный рост производительности труда работников в зерновом хозяйстве может быть достигнут прежде всего при чрезмерной эксплуатации трудовых ресурсов, исходя из соответствующего повышения параметров, отражающих интенсивность применения живого труда в аграрном секторе. При этом за анализируемый временной период нагрузка в расчете на 1 работника, занятого в аграрном производстве Башкортостана, практически выросла в два раза: так, например, посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась в 2,4 раза, зерновых – на 70 %.

Подобные тенденции, непосредственно отражающие динамику фактического уровня интенсификации применения трудовых ресурсов в зерновом хозяйстве, следовало бы считать позитивными и закономерными, однако они сопровождаются ростом негативных и кризисных процессов функционирования региональной сельской социальной сферы и инфраструктуры.

Заключение . Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы. Реальная заработная плата работников сельского хозяйства Башкортостана в последние годы продолжает снижаться и, согласно полученным нами результатам, данный целевой индикатор фактически не зависит от достигнутого уровня производительности труда в аграрном секторе.

На наш взгляд, в современных условиях развития отечественной аграрной экономики необходима подготовка нормативно-правовой базы, которая была бы основой определения размера оплаты использованного труда работников в сельском хозяйстве, в частности, в зерновом, за конкретно достигнутый результат. Например, представляется целесообразным направлять на оплату труда не менее 40–50 % суммы выручки или стоимости товарной продукции сельского хозяйства. Именно такую норму можно считать разумной величиной, в отличие от фактически достигнутой нормы в 2021 г., равной 9 % в зерновом хозяйстве Республики Башкортостан (в 2011 г. данный параметр достигал 14 % соответственно).

Безусловно, низкий уровень заработной платы (величины оплаты труда работников) является одной из сдерживающих причин развития научно-технического прогресса в аграрном секторе экономики, притом что покупательский спрос на продовольствие должен умеренно опережать производственные возможности агроформирований. Повышение заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, является, во-первых, необходимым условием увеличения объемов производства продуктов питания и, во-вторых, может рассматриваться как ключевой момент в ракурсе достижения национальной продовольственной безопасности сохранения нашей страны как суверенного государства. Без решения данной проблемы не приходится рассчитывать на формирование и развитие цивилизованного агропродовольственного рынка, а также на широкомасштабное привлечение инвестиций в сельское хозяйство.

Степень детерминированности влияния наиболее существенных факторов на урожайность зерновых культур, соответственно, и на валовой сбор зерна, должна ориентировать государственные структуры на принятие эффективных управленческих решений по созданию для каждого уровня хозяйствования – регионального, муниципального и отдельного аграрного формирования – соответствующей рыночной структуры, гарантирующей обеспечение каждому из них примерно равных экономических возможностей для устойчивого развития и экономической стабильности в долгосрочной перспективе. И хотя обеспечить полную стабильность зернового рынка не удается даже отдельным государствам, «сглаживать его скачки и просадки» необходимо, чтобы обеспечить производителю «гарантированную прибыль от сбора урожая и повысить продовольственную безопасность в стране»1.

В связи с вышеизложенным считаем, что действия государства (экономические рычаги государственного регулирования деятельности агропромышленного комплекса) должны быть направлены на создание и развитие среди сельскохозяйственных товаропроизводителей здоровой конкуренции, на то, чтобы заинтересовать каждого из них в снижении себестоимости единицы реализованной продукции – самого главного экономического показателя, который и определяет в конечном итоге конкурентоспособность продукции и устойчивость функционирования любого аграрного формирования.

Список литературы Методические особенности анализа и прогнозирования целевых индикаторов зернового хозяйства региона

- Аренс Х.Д., Галиев Р.Р. Реалии и перспективы трансформированного сельского хозяйства Восточной Германии // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2017. № 4 (44). С. 128-132. EDN: ZWGUBP

- Аскаров А.А., Аскарова А.А. Обоснование производственной программы агроформирования на основе доходности пашни // Аграрный вестник Урала. 2010. № 3 (69). С. 6-8. EDN: MSYNFR

- Аскаров А.А., Аскарова А.А. Принятие экономически эффективных решений на основе анализа затрат на единицу продукции // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2017. № 2 (42). С. 129-133. DOI: 10.31563/1684-7628-2017-42-2-129-133 EDN: YTZZER

- Гусманов Р.У., Низомов С.С. Импортозамещение сельскохозяйственной продукции на фоне санкций // Агропродовольственная экономика. 2016. № 8. С. 7-13. EDN: WILKWB

- Гусманов У.Г., Гусманов Р.У., Стовба Е.В. Прогнозирование развития агропродовольственной сферы сельских территорий // Аграрная наука. 2014 а. № 2. С. 8-10. EDN: QCHNKR

- Гусманов У.Г., Гусманов Р.У., Стовба Е.В. Устойчивое развитие сельских территорий - основа обеспечения продовольственной безопасности региона // Никоновские чтения. 2014 б. № 19. С. 295-297. EDN: TCVYPN

- Низомов С.С. Продовольственная безопасность Республики Башкортостан на фоне санкций против России // Известия Международной академии аграрного образования. 2015. № S25. С. 158-165. EDN: VCPKLF

- Хайнц Д.А., Галиев Р.Р. Продовольственное самообеспечение России: аспекты полезности и издержек // Проблемы прогнозирования. 2021. № 5 (188). С. 162-172. DOI: 10.47711/0868-6351-188-162-172

- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М., 1977. 200 с.

- Ahrens H.D., Galiev R.R. Viability of Farm Households in Russia: Theoretical Approaches and Practical Conclusions // Studies on Russian Economic Development. 2019. Vol. 30, iss. 3. С. 279-290. DOI: 10.1134/S1075700719030043 EDN: XTZSWQ