Методическое обеспечение оценки влияния факторов динамичной среды на резилиентность региональной экономической системы (на примере Тульской области)

Автор: Воропаева Д.А.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

В динамичной среде усиливается степень влияния различных факторов, как внешнего, так и внутреннего характера на территориальное экономическое развитие субъектов. Для поддержания стабильности функционирования региональной экономической системы необходимо методическое обеспечение, отвечающее неопределенным вызовам современности. Существующий инструментарий не обладает достаточной степенью адекватности применения для условий нестабильности. Исследование содержит критический обзор понятий «устойчивое развитие региона» с последующей авторской трактовкой. Обоснована необходимость совершенствования методического обеспечения оценки резилиентности региональной экономической системы с представлением авторского содержания данного понятия, разработана методика определения воздействия внутренней и внешней сред с последующей апробацией на фактических данных в современных реалиях. В результате комплексной оценки экономики Тульской области выявлены уязвимые зоны в контексте устойчивости экономики и влияния санкций на различные сферы деятельности. Предложен вариант сохранения резилиентности территорий, масштабирование которого возможно в новых экономических реалиях. Исследование проводилось при помощи общенаучных методов: экономико-математическое моделирование, обобщение, синтез, дедукция, индукция, анализ научной литературы в рамках изучаемой проблематики. Результаты исследования могут быть полезны при разработке социально-экономической политики региона – своевременная, точная, полноценная оценка устойчивости системы позволит обеспечить экономическое развитие территориального образования и страны в целом.

Резилиентность, регион, экономическая система, экономическая устойчивость, факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/149149319

IDR: 149149319 | УДК: 338.242 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2025.2.6

Текст научной статьи Методическое обеспечение оценки влияния факторов динамичной среды на резилиентность региональной экономической системы (на примере Тульской области)

DOI:

В сегодняшних условиях воздействия динамичной среды на экономику России и ее регионов обладает определенной важностью, а проблема обеспечения устойчивости регионального экономического развития становится все более актуальной [Воропаева, 2024]. В результате долгосрочного сопротивления внешним и внутренним факторам региональная экономическая система приобретает уязвимые зоны, для выявления и устранения которых требуется разработка перспективных направлений для обеспечения устойчивого развития территорий. Однако существующая методологическая база не дает наиболее полную картину актуального состояния резили-ентности территориальных социально-экономических систем. В исследовании необходимо уточнить теоретические аспекты данной проблематики, а также усовершенствовать методическое обеспечение оценки устойчивости региональной экономической системы. Полученные результаты следует апробировать на фактических данных с целью выявления уязвимых зон экономики территорий.

Теоретические аспекты понятия устойчивого развития региональной экономической системы: современные подходы

На сегодняшний день появившееся благодаря С. Холлингу понятие «резилиентность» как отдельная концепция в области экологии получило широкое распространение в эконо- мической науке [Holling, 1973]. При этом проведенные исследования в области применения данного термина недостаточны. В статье предлагается рассматривать резилиентность региональной экономической системы как критерий устойчивого развития. На основе критического анализа существующих точек зрения отечественных и зарубежных ученых относительно данного термина с момента его возникновения и до современных реалий необходимо привести авторскую интерпретацию понятия резилиентности региональной экономической устойчивости.

Устойчивое развитие является сложным и многогранным понятием, которое служит основой для научных исследований различных направлений: теоретических, методологических и практических. Термин «устойчивое развитие» начал привлекать внимание международного научного сообщества в 1992 г., когда Комиссия ООН представила свой отчет на конференции в Рио-де-Жанейро. В ходе этого процесса выделилось три основных компонента: экономическая эффективность, социальная справедливость и экологическая устойчивость [Долятовский, 1994]. Появление в России идеи внедрения устойчивого развития в практику было закреплено официальными документами, в частности указом Президента РФ от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» [Указ № 236, 1994] и указом от 01.04.1996 № 440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [Указ № 440, 1996]. Эти документы подчерки- вали необходимость сбалансированного решения вопросов социально-экономического прогресса и охраны окружающей среды, удовлетворяющие нужды как нынешнего, так и будущих поколений [Мишуров, 2002]. На данный момент эти нормативно-правовые акты уже утратили свою силу, но они выступили основой для развития новых стратегических планов и проектов, содержание которых отвечает новым вызовам отечественной экономики.

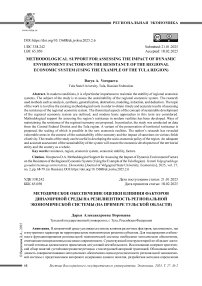

По мере развития популярности данной темы в научном сообществе начали формироваться многочисленные трактовки устойчивого развития, однако единого общепринятого оп- ределения на сегодняшний день не существует. Наиболее распространены два направления: одно акцентирует внимание на экологических аспектах, а другое исследует социально-экономические и прочие составляющие, при этом подчеркивая их важность (рис. 1) [Арженовский, 2011; Ахметов, 2019; Горбанев, 2012].

Заметим, что второй вариант на текущий момент времени является более предпочтительным в ученых кругах.

Исходя из отсутствия консенсуса по вопросу, целесообразным шагом будет предложить авторскую трактовку данного понятия, представив это в виде таблицы 1.

Рис. 1. Ключевые направления устойчивого развития

Fig. 1. Key areas of sustainable development

Примечание. Составлено автором по: [Арженовский, 2011; Ахметов, 2019; Горбанев, 2012].

Таблица 1. Обзор авторских позиций относительно содержания понятия «устойчивое развитие региона»

Table 1. Overview of the author’s positions on the content of the concept of “sustainable development of the region”

|

Авторы |

Характеристика термина |

|

Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин |

Устойчивое развитие региона представляет собой состояние социоэкологической и экономической системы, которое обеспечивает необходимые условия для постоянного прогресса, поддержания внутреннего и внешнего баланса, а также способствует плавному переходу экономики от простых процессов к более сложным, создавая тем самым предпосылки для ее качественного обновления |

|

В.А. Коптюг, В.М. Матросов, В.К. Левашов |

Когда речь идет об устойчивом развитии общества или глобальной общности, это подразумевает стабильный и прогнозируемый рост, свободный от резких изменений и катастрофических последствий. Такой подход к региональному развитию требует разработки модели управления, которая гарантирует достойный уровень жизни для граждан и гармоничное взаимодействие экономической системы с окружающей природой |

|

А.А. Шалмуев |

В самом общем смысле устойчивость социальной и экономической системы означает ее способность быстро возвращаться к прежнему состоянию или достигать нового, более высокого уровня развития |

|

Т.В. Ускова |

Устойчивое развитие – это процесс, где использование ресурсов, инвестиций и технологического прогресса идет в унисон с социальным благополучием и охраной природы, что в конечном итоге увеличивает потенциал как настоящего, так и будущих поколений |

Окончание таблицы 1

End of Table 1

|

Авторы |

Характеристика термина |

|

А.А. Пиковский, И.А. Орлова |

Устойчивое развитие представляет собой такой тип социально-экономического прогресса, который стремится оптимизировать доступные на данный момент ресурсы и блага, не ставя под угрозу возможность их получения в будущем |

|

М.Ю. Калинчиков |

Устойчивое развитие охватывает различные сферы (экономическую, политическую, социальную и экологическую) и характеризуется стремлением к гармонии и уменьшению неравенства. Следствием такого подхода становится устойчивый и сбалансированный рост региона, который должен приводить к улучшению качества жизни людей |

|

В.И. Данилов-Данильян |

Устойчивое развитие рассматривается через призму общественного прогресса, при котором сохраняется природная основа и условия жизни не вызывают деградации личности. Также оно предотвращает появление социальных проблем, способных угрожать безопасности общества |

|

И.И. Сигов |

Устойчивое развитие обеспечивает удовлетворение текущих потребностей, не ставя под удар способность будущих поколений удовлетворять свои запросы |

|

Г.С. Розенберг, Г.П. Краснощеков, Ю.М. Крылов |

Устойчивое развитие представляет собой такое экономическое развитие, которое не ставит под угрозу ресурсы, доступные будущим поколениям |

|

А.Р. Ахметишина |

Концепция устойчивого развития подразумевает постоянный процесс регулирования взаимодействий между экономикой и экосистемой с целью снижения нагрузки на природные системы. Ключевым аспектом здесь является внедрение современных технологий, которые способствуют экономии ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду, чтобы минимизировать потенциальные экологические и экономические риски |

|

Т.В. Алферова, Е.А. Третьякова |

Устойчивое развитие охватывает комплекс процессов, приводящих к положительным изменениям в различных сферах. Эти изменения предполагают использование инновационных решений для создания гармоничного сотрудничества между экономическими, экологическими и социальными компонентами. Важнейшей целью таких действий является обеспечение долгосрочной устойчивости социальноэкономической системы, что позволит ей эффективно существовать в меняющемся мире |

|

Авторская трактовка |

Устойчивое развитие региона представляет собой многогранный процесс, направленный на устранение проблем, с которыми сталкиваются жители на уровне региона. Это предполагает улучшение жизненных условий для населения через достижение гармонии между социально-экономическим и экологическим развитием. Базой данного подхода является осмысленное, продиктованное сильными и слабыми сторонами региона, включающими в себя географическое положение, особенности местности, использование ресурсного потенциала |

Примечание. Составлено по: [Арженовский, 2011; Бильчак, 1998; Горбанев, 2012; Гранберг, 2004; Игнатов, 2004; Калинчиков, 2005].

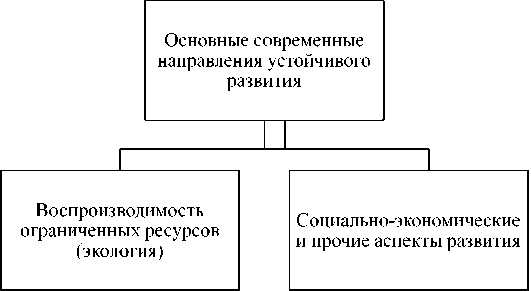

По мнению автора, в условиях нестабильности, вызванной различными экзогенными и эндогенными факторами, наиболее подходящим термином, позволяющим оценить влияние экономических актуальных вызовов на региональную экономику, выступает ее резилиентность. Для наиболее полного понимания данного термина необходимо представить его содержательное отличие от понятия «экономическая устойчивость» (см. рис. 2).

Устойчивое развитие покоится на взаимовлиянии двух понятий – возможности и по- требности (реализованный интерес). Эти поведенческие аспекты находятся в постоянном взаимодействии и взаимозависимости.

Лишь при помощи целенаправленного вмешательства в текущее состояние объекта управления можно влиять на его устойчивое инновационное развитие. Данное действие способствует росту возможностей благодаря ряду факторов крайне важных в условиях ограниченности ресурсов, вызванных негативными факторами как внешней, так и внутренней среды, которые перечислены ниже:

-

1) рациональное использование ресурсов;

-

2) использование высокотехнологичных компонентов, обеспечивающих высокий доход;

-

3) повышение профессионализма в управлении;

-

4) сокращение потерь.

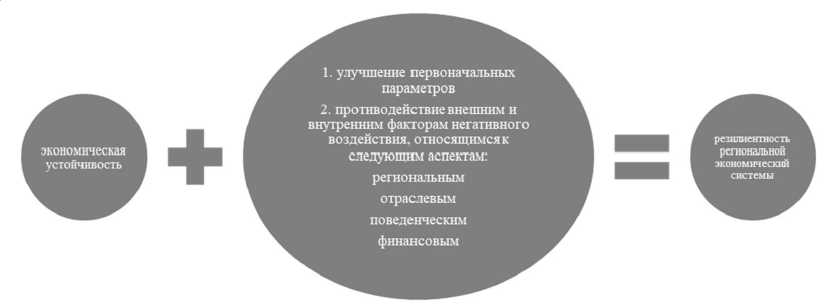

В этой области важно учитывать вопросы измерения. Существуют три подхода к оценке устойчивого развития. Отразим их при помощи рисунка 3.

Таким образом, следует подчеркнуть, что в самом общем смысле устойчивость социальной и экономической системы означает её способность быстро возвращаться к прежнему состоянию или достигать нового, более высокого уровня развития. Устойчивое развитие – это процесс, где использование ресурсов, инвестиций и технологического прогресса идет в унисон с социальным благополучием и охраной природы, что в итоге увеличивает потенциал как настоящего, так и будущих поколений.

Разработка методики оценки резилиентности региона в современных реалиях: концептуальные основы и их апробация на примере

Центрального федерального округа

Согласно уточненному определению понятия резилиентности, ранее представленному в статье, можно заключить, что набор показателей, который используется для измерения резилиентности территории обязан учитывать не только уровень готовности региона к воздействиям окружающей среды, но и потенциал к восстановлению, при кризисах. Ключевой проблемой данной задачи пребывает оперативность информации, активно трансформирующаяся под воздействием санкций и предоставляющая информацию о состоянии региона. Ситуацию осложняет проблематика получения статистических данных (в отличии

Рис. 2. Содержательный аспект термина «резилиентность региональной экономической системы»

Fig. 2. The substantive aspect of the term “regional economic system resistance” Примечание . Разработано автором.

Рис. 3. Основные подходы к оценке устойчивости экономики региона

Fig. 3. Main approaches to assessing the sustainability of the region’s economy Примечание. Составлено по: [Иванов, 2020; Иванов и др., 2018].

от федерального уровня, пример – отсутствие квартальных данных о ВРП).

Учитывая данную проблематику, была разработана методика оценивания резилиен-тности экономик субъектов РФ, при условии воздействия на них санкциями со стороны недружественных держав.

Основой нового метода будет расчет интегрального индекса, выведенного посредством z-оценки

'/(внутр.внеш) - ((внутр,внеш)

“((внутр,внеш) — Т ' ^(внутр,внеш)

где – Ri (внутр,внеш) оценка i -го показателя внутренней и внешней резилиентности соответственно; Pi (внутр,внеш) – текущее значение i -го показателя внут ренней и внеш ней резилиентности соответственно; ^|( внутр, внеш) – среднее значение по i -му показателю внутренней и внешней резилиентности соответственно за период; σ(внутр,внеш) – стандартное отклонение показателей внутренней и внешней рези-лиентности соответственно.

Оценку резилиентности следует осуществлять при помощи следующих показателей, которые характеризуют социальноэкономическое развитие региона, в сопоставимых ценах:

P 1(внутр,внеш) – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственным силами на душу населения, тыс. руб./чел.;

-

P 2(внутр,внеш) – оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб./чел.;

P 3(внутр,внеш) – объем жилищного строительства (ввода жилья), кв. м на 1000 чел.;

P 4(внутр,внеш) – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.;

P 5(внутр,внеш) – уровень безработицы, %;

P 6(внутр,внеш) – отношение объема кредиторской задолженности предприятий к объему отгруженной продукции (скорректированное на соотношение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности).

Базой для составления показателей являются данные государственной статистики о состоянии экономики субъектов РФ. Такой выбор дает возможность своевременной адаптации к различным «раздражителям», например, санкциям.

Новизна метода заключается в уделении внимания как показателям резилиентности регионов относительно собственных данных (внутренняя устойчивость), так и по сравнению с другими (внешняя устойчивость).

Необходимо привести формулы расчета вышеуказанных показателей:

V6 Р

_ _ Zj( = l (внутр)

внутр 6 '

_ ^i = l ^(внеш) ^внеш — g ■

Интегральный показатель ^внутр+внеш рекомендуется находить следующим образом:

Р 4- R

D _ “внутр ' “внеш

“внутр+внеш — 2 ’

Мониторинг рекомендуется проводить как в среднегодовом, так и в ежемесячном режиме. В соответствии с правилом трех сигм предлагается шкала для интерпретации среднегодового индекса, отражающая уровень резилиентности региона (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика состояния резилиентности региона в условиях нормального распределения

Table 2. Characteristics of the region’s resistance status under normal distribution conditions

|

Величина расхождения от среднего значения, σ |

Описание степени резилиентности региона |

|

Менее 0,5 |

Высокий уровень |

|

0,5 – 1,0 |

Умеренный уровень |

|

1,0 – 1,5 |

Средний уровень |

|

1,5 – 2,0 |

Пониженный уровень |

|

2,0 – 2,5 |

Минимальный уровень |

|

2,5 – 3,0 |

Критический уровень |

|

3,0 и более |

Катастрофический уровень |

Примечание . Разработано автором.

Оценка уровня резилиентности предполагает определение отклонений от средней величины в отрицательную сторону, однако значительное положительное отклонение также важно, так как после устранения благоприятных внешних условий возможно снижение динамики интегрального показателя. Проверка разработанного подхода проводилась на регионах ЦФО при помощи информации, взятой с сайта Росстат – исследуемый период составит промежуток в 8 лет, начиная с 2014 года. Этот промежуток интересен тем, что попадает в период до коронавируса, в момент его наибольшей активности и спада. Помимо всего этого, он по- зволяет оценить реакцию экономики на санкции. Интервалы экономического давления на анализируемом промежутке следует отразить при помощи таблицы 3.

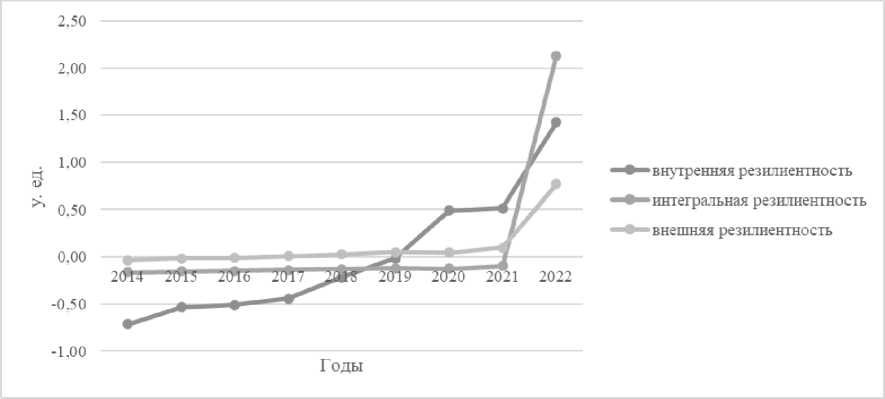

В таблице 4 представим данные расчета показателей резилиентности всех регионов Центрального федерального округа, наиболее наглядным образом посредством рисунка 4 отразим динамику показателей резилиентно-сти Тульского региона.

При этом уровень экономической устойчивости оказывается в большей степени зависимым от внутренних факторов, а не от внешних, что связано с общей ситуацией в регионе и мень-

Таблица 3. Периоды экономического давления в российской экономике в рамках изучения резилиентности региональных экономических систем

Table 3. Periods of economic pressure in the Russian economy within the framework of studying the resistance of regional economic systems

|

До наступления ковида |

Ранее 01.03.2020 |

|

После наступления |

01.04.2020 – 01.03.2021 |

|

Последствия пандемии |

01.04.2021 – 01.03.2022 |

|

Санкционное давление |

18.03.2018 – 01.09.2024 |

Примечание . Разработано автором.

Таблица 4. Показатели резилиентности регионов Центрального федерального округа по состоянию на 2014 и 2022 годы

Table 4. Indicators of regional resistance in the Central Federal District as of 2014 and 2022

|

Регион |

2014 г. |

2022 г. |

||||

|

R внеш |

R внутр |

R внутр+внеш |

R внеш |

R внутр |

R внутр+внеш |

|

|

Центральный федеральный округ |

10,26 |

–0,89652 |

4,681022 |

16,43106 |

0,975328 |

8,703195 |

|

Белгородская область |

0,06 |

–0,90376 |

–0,42216 |

0,944281 |

1,245387 |

1,094834 |

|

Брянская область |

–0,0804 |

–0,28172 |

–0,18106 |

0,266068 |

1,069203 |

0,667635 |

|

Владимирская область |

–0,08805 |

–0,77733 |

–0,43269 |

0,290787 |

1,345694 |

0,81824 |

|

Воронежская область |

0,147193 |

–0,71204 |

–0,28242 |

0,902306 |

1,206996 |

1,054651 |

|

Ивановская область |

–0,13149 |

–0,83679 |

–0,48414 |

0,064463 |

1,403957 |

0,73421 |

|

Калужская область |

–0,10252 |

–0,73818 |

–0,42035 |

0,448898 |

1,134244 |

0,791571 |

|

Костромская область |

–0,19798 |

–0,93715 |

–0,56757 |

–0,05949 |

1,273136 |

0,606824 |

|

Курская область |

–0,06819 |

–0,8861 |

–0,47714 |

0,320957 |

0,999894 |

0,660426 |

|

Липецкая область |

–0,07155 |

–1,00044 |

–0,53599 |

0,508643 |

1,410435 |

0,959539 |

|

Московская область |

1,291803 |

–1,27215 |

0,009826 |

8,674645 |

1,280371 |

4,977508 |

|

Орловская область |

–0,17311 |

–0,93628 |

–0,55469 |

–0,0054 |

1,282817 |

0,638707 |

|

Рязанская область |

–0,11149 |

–0,50013 |

–0,30581 |

0,264014 |

0,797779 |

0,530897 |

|

Смоленская область |

–0,12803 |

–0,81086 |

–0,46944 |

0,100731 |

1,103411 |

0,602071 |

|

Тамбовская область |

–0,10815 |

–0,80442 |

–0,45629 |

0,179671 |

1,167799 |

0,673735 |

|

Тверская область |

–0,07129 |

–0,54364 |

–0,30747 |

0,310863 |

1,582702 |

0,946783 |

|

Тульская область |

–0,03643 |

–0,71179 |

–0,37411 |

0,767079 |

1,421573 |

1,094326 |

|

Ярославская область |

–0,08112 |

–1,10624 |

–0,59368 |

0,410796 |

1,553243 |

0,98202 |

|

г. Москва |

4,786371 |

–0,80879 |

1,988792 |

41,69162 |

1,534089 |

2,161286 |

Примечание. Составлено по: [Регионы России ...].

шей чувствительностью к резким изменениям. В последний отчетный период важнейшими показателями, формирующими внутреннюю устойчивость, стали объем продукции на душу населения и уровень безработицы. Интегральный индекс устойчивости до 2021 г. оставался на стабильном уровне. Однако в 2022 г. наблюдается значительное увеличение всех показателей, что обусловлено восстановлением экономики региона после кризиса, вызванного пандемией, а также интенсивным развитием оборонной промышленности на фоне текущих политических событий.

Различия в показателях внешней резили-ентности, а также повышение количества внут- ренних резервов могут зависеть от политики, проводимой федеральными центрами, которые избрали устранение дисбаланса в экономическом развитии региона. Для этого были приняты меры по снижению финансовых возможностей наиболее состоятельных субъектов на время активного воздействия негативных факторов, поддержка наименее финансово успешных регионов за их счет [Иванов, 2018].

Рассмотрение их состояния резилиент-ности при включении в процесс исследования внутренних и внешних аспектов дает возможность узнать об их специфических чертах, их соотношении с общим уровнем социально-экономического развития (табл. 5).

Рис. 4. Состояние индикаторов резилиентности экономики Тульской области на протяжении 2014–2022 годов

Fig. 4. The state of indicators of economic resistance in the Tula region during 2014–2022

Примечание. Составлено по: [Регионы России ...].

Таблица 5. Индентификация типа оценки резилиентности региональной экономической системы

Table 5. Identification of the type of assessment of the regional economic system’s resistance

|

Тип |

Оценка резилиентности |

Интерпретация полученных оценочных значений резилиентности |

|

|

I |

nвнутр |

лвнеш |

Иллюстрирует экономически развитые регионы, которые часто сталкиваются с ограничениями внутреннего роста из-за высокой базовой линии по сравнению с конкурирующими субъектами |

|

II |

^внутр ' |

> ^внеш |

Свойственен экономически слабым регионам, характеризующимися низким уровнем динамики внутреннего роста, стоящим на пути к лидерству среди прочих |

|

III |

11 внутр " |

^внеш |

Характерно стремление к интеграции в первую группу за счет мощной и устойчивой экономической структуры |

Примечание . Разработано автором.

В рамках данной схемы классификации возможны определенные изменения в статусах регионов, при этом необходимо учитывать различные скорости изменений как внутренней, так и внешней резилиентности. Так, в 2014 г. все регионы Центрального федерального округа относились к первой категории (до введения санкций и начала пандемийного периода), а в 2022 г. они были переведены во вторую категорию. Внутренние резервы начали устойчиво преобладать над внешними, которые также показывают положительную, но менее выраженную динамику.

Результаты анализа и вычислений показателей устойчивости экономик Центрального федерального округа свидетельствуют о том, что несмотря на наличие санкционного давления, в большинстве регионов уровень ре-зилиентности остается довольно высоким. Однако негативные эффекты введенных санкций становятся очевидными через нарастание кризисных факторов, таких как увеличение задолженности предприятий и проблемы с реализацией продукции [Дубинина и др., 2011; Воропаева, 2019; Воропаева, 2023]. Эти же факторы оказывают неблагоприятное влияние и на региональную экономическую систему Тульской области. Так, в этом субъекте в последний отчетный период на уровень резили-ентности благоприятно влияли объем отгруженных товаров собственного производства, оборот розничной торговли, объем жилищного строительства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации. Отметим, что эффективность государственных мер в области денежно-кредитной и макроэкономической политики определит, насколько удастся смягчить воздействие санкционных факторов. Это включает как поддержку процессов импортозамещения в критически важных секторах, так и стимулирование платежеспособного спроса населения.

Межбюджетные трансферты как способ сохранения резилиентности региональной экономики

Сегодня, в условиях структурного и системного кризиса российской экономики, возникает важный вопрос: как быстро региональная экономика сможет выйти из этой ситуа- ции и восстановиться, сохраняя при этом устойчивость? Следует предположить, что межбюджетные трансферты могут стать одним из эффективных инструментов для обеспечения такой устойчивости. Они способствуют снижению как горизонтальных, так и вертикальных дисбалансов в бюджетах, помогают нейтрализовать негативные последствия санкций и выполняют страховую функцию по отношению к дефициту, особенно в кризисные времена [Иванов, 2020; Дубинина и др., 2011; Жихаревич и др., 2020; Воропаева, 2019].

Стоит отметить, что межбюджетные трансферты представляют собой не просто безвозмездную помощь регионам, а важный финансовый механизм, предназначенный для исполнения задач по выравниванию экономического и социального развития. Для оценки их эффективности необходимо учитывать разные критерии в зависимости от типа трансфертов: дотации – по степени бюджетного выравнивания между регионами; субвенции – по качеству достижения целевых показателей; стимулирующие трансферты – по результатам выполнения поставленных задач.

Межбюджетные трансферты представляют собой ключевой инструмент для дальнейшего развития регионов. Они способствуют реализации стратегии устойчивого регионального развития, помогают сгладить межтерриториальные диспропорции и обеспечивают финансовую стабильность [Воропаева, 2021]. Эффективность механизма межбюджетных трансфертов должна быть направлена на достижение заданных ориентиров и стратегических целей как для регионов, так и для муниципалитетов. Одним из перспективных подходов для повышения устойчивости территорий является концепция бинарной модели управления социально-экономическим развитием, которая объединяет трансфертный механизм и стратегические приоритеты.

Эта модель включает два этапа: первый – формирование альтернативных вариантов распределения трансфертов; второй – управление текущей деятельностью с постоянным мониторингом ситуации. Стратегический контроль осуществляется на основе комплексных показателей бюджетной обеспеченности. В условиях кризиса использование данной модели позво- ляет оперативно реагировать на изменения экономической политики и адаптировать экономическую систему региона, что повышает ее резилиентность.

Таким образом, эффективная региональная трансфертная политика способствует рациональному распределению ограниченных финансовых ресурсов, что, в свою очередь, стимулирует инвестиционную деятельность и экономический рост региональной системы.

Заключение

В процессе разработки понятийного аппарата региональной тематики было уточнено значение термина «резилиентность» для территориальных социально-экономических систем. В отличие от ранее применяемых определений данная трактовка позволяет более полно охватить аспекты реагирования этих систем на кризисные явления, такие как абсорбция шоков и адаптация с последующим восстановлением экономики. Благодаря предложенному методическому инструментарию была проведена оценка влияния внешних и внутренних факторов на экономику регионов Центрального федерального округа, при этом апробация методического обеспечения исследуемой проблемы акцентировалась на показателях развития Тульской области.

Применение на фактических данных разработанной методики оценки резилиентности региона в современных реалиях приведет к выявлению тенденций структурных изменений финансирования в динамичной среде.

Анализ ресурсного состояния Тульской области позволил определить уязвимости сектора, влияющие на экономическую устойчивость в условиях внешних вызовов. Комплексный подход к оценке устойчивости дает возможность выделить перспективные направления, такие как бюджетная стабильность и развитие как малого, так и среднего бизнеса, которые способствуют достижению стратегических целей региона в условиях санкций. Внедрение выводов исследования в практику управления территорией позволит своевременно выявлять и устранять уязвимости, способствуя комплексному социально-экономическому развитию регионов.