Методика анализа динамики разрушения кавитационных тест-образцов

Автор: Курлюк Е.А., Олешук И.Е., Минчук В.С.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1-3 (100), 2025 года.

Бесплатный доступ

Предложена и апробирована усовершенствованная методика исследования акустической кавитации с использованием эрозионных тест-образцов. Методика заключается в регистрации процесса на видеокамеру и последующей обработке информации в автоматическом режиме (с помощью компьютерной программы) с использованием функций библиотек OpenCV и scikit-learn языка программирования Python. Обсуждается актуальность вопроса контроля активности кавитации и измерение скорости кавитационной эрозии как один из методов ее контроля. Указываются преимущества разработанной методики анализа динамики разрушения кавитационных тест-образцов. Результаты исследований в дальнейшем могут быть использованы при разработке оборудования для контроля активности кавитации и методов управления динамикой развития кавитационной области.

Ультразвук, кавитация, эрозионная активность кавитации, тест-образец, программное обеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/170208728

IDR: 170208728 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-1-3-175-179

Текст научной статьи Методика анализа динамики разрушения кавитационных тест-образцов

Кавитация представляет собой явление образования, пульсаций и захлопывания микропузырьков газа в жидкости под действием переменного давления [1]. Этот эффект лежит в основе многих ультразвуковых технологий. При этом наиболее интенсивное воздействие на процессы и материалы оказывают захлопывающиеся пузырьки, т.е. нестационарная (инерционная) кавитация. Интенсивность воздействия кавитации на физико-химические процессы в жидкостях, или, другими словами, активность кавитации, определяется концентрацией таких пузырьков в кавитационной области и эффективностью, с которой они преобразуют энергию ультразвука в другие виды энергии. Проблема контроля активности кавитации и управления кавитационными режимами ультразвукового воздействия становится особенно актуальной в связи с внедрением кавитационных технологий в промышленное производство [2], медицинскую практику [3], медико-биологические исследования [4] и иные сферы деятельности.

Кавитационная эрозия – один из немногих эффектов, напрямую связанных с захлопыванием пузырьков и интенсивностью генериру- емых при этом ударных волн и микроструй жидкости. Скорость кавитационной эрозии является надежным индикатором уровня активности кавитации. Благодаря этому метод оценки активности кавитации по интенсивности разрушения тест-образцов широко используется [5]. Однако он имеет свои недостатки, такие как невозможность приборной реализации и большая трудоемкость, связанная с изготовлением образцов, их подготовкой, взвешиванием до и после экспозиции в звуковом поле.

Целью данной работы являлась разработка методики измерения эрозионной активности с обработкой экспериментальных данных в автоматическом режиме.

Предлагаемая методика заключается в следующем. Процесс кавитационного разрушения регистрируется с использованием видеокамеры. Последующая обработка видеоматериала выполняется с помощью программы, разработанной на языке Python.

Эксперименты выполняли с использованием погружного излучателя на частоте 21 кГц и амплитудой колебаний излучателя А = 10 мкм. Использовавшаяся установка включает ультразвуковой генератор УЗГ-58-22 номинальной мощностью 100 Вт, пьезокерамический излучатель с волноводом-концентратором, фотокамеру, держатель эрозионных тест-образцов, координатный столик и рабочую емкость из прозрачного плексигласа.

В качестве материала для тест-образцов использовали алюминиевую фольгу толщиной 10 мкм. Образцы закрепляли на держателе, который размещался в емкости под излучателем. Расстояние между излучателем и верхней кромкой фольги d составляло 1 или 3 мм. Время экспозиции изменялось от 0 до 89 с.

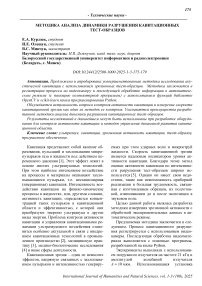

На рисунке 1 представлен пример эволюции разрушения фольги по мере увеличения времени экспозиции T э образца в звуковом поле.

Рассмотрено два возможных варианта оценки эрозионной активности:

-

а) на основе измерения общей разрушенной площади S э ;

-

б) на основе измерений глубины L э и ширины G э подвергшегося разрушению участка фольги. Отметим, что последний вариант открывает возможность анализа распределения активности кавитации в объёме жидкости.

а

б

в

Время экспозиции T э = 10 с (а), 46 с (б) 89 с (в), расстояние до излучателя d = 3 мм

Риc. 1. Динамика разрушения тест-образца под действием кавитации

Автоматическая обработка видеоматериала происходит следующим образом. Компьютерная программа с некоторой заданной частотой осуществляет выборку кадров для обработки. Ключевым моментом работы программы является определение контуров, ограничивающих одноцветные области. После того, как определены контуры, можно переходить к определению относительных геометрических параметров выделенных областей, в первую очередь – области разрушения.

Для того чтобы получить значение площади и глубины разрушения фольги в абсолютных величинах (например, в мм), необходимо определить масштаб изображения. Для этого программой осуществляется привязка к образцовому объекту, размер которого в мм известен изначально. В данной работе в качестве такого объекта использовали красную изоляционную ленту размерами 15,0×0,13 мм (ширина × толщина), наклеенную на фольгу.

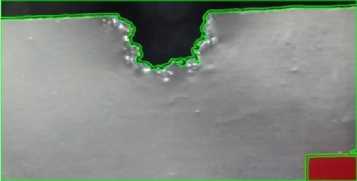

Определение размера образцового объекта происходит на первом кадре видео. Обработка выполняется с использованием функций библиотеки OpenCV. Чтобы с высокой точностью определить искомый размер, необходимо максимально точно определить контур изоляционной ленты на изображении. Для определения этого контура сперва выполняется обработка изображения с помощью алгоритма сегментации MeanShift, логику которого реализует функция pyrMeanShiftFiltering из библиотеки OpenCV. Далее определяется искомый контур с использованием функции findContours из этой же библиотеки. Для нахождения геометрических размеров любого объекта на изображении достаточно определить его размер в пикселях и сопоставить с размером образцового объекта (ленты) в пикселях. На рисунке 2 пошагово представлен процесс обработки кадра с целью нахождения размера объектов на изображении. Из сравнения изображений на рисунках 2 а и 2 г видно, что разработанная программа обеспечивает определение контуров объектов с высокой точностью.

а

б

в

Рис. 2. Результат обработки кадра: а – первый кадр видеоматериала до обработки; б – изображение после обработки алгоритмом сегментации MeanShift; в – определение контуров объектов на изображении; г – отображение контуров на оригинальном изображении

г

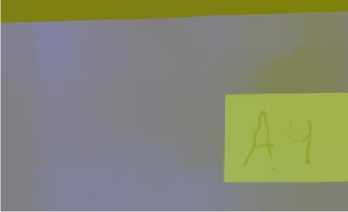

Для определения глубины разрушения участка фольги и общей разрушенной площади необходимо определить границу фольга-жидкость на изображении и найти контур, который охватывает верхний участок изображения. По изменению данного контура можно определить искомые величины в каждый момент времени. Для точного нахождения верхнего контура используется алгоритм кластеризации KMeans из библиотеки scikit-learn. Определяются кластеры в двух цветах: чёр- ный и белый. Это необходимо для корректной работы функции findContours. Поиск требуемого контура проводится по условию нахождения его верхней левой точки в начале координат изображения (x = 0, y = 0). Далее определяется площадь, ограничиваемая контуром, и его максимальная высота, с помощью которой можно рассчитать глубину разрушения. Процесс определения искомого контура показан на рисунке 3.

а

б

в

Рис. 3. Результат обработки кадра: а – кадр видеоматериала на 50 секунде до обработки; б – изображение после обработки алгоритмом кластеризации KMeans; в – определение контуров объектов на изображении; г – отображение контуров на оригинальном изображении

г

Исходный код программы доступен по ссылке

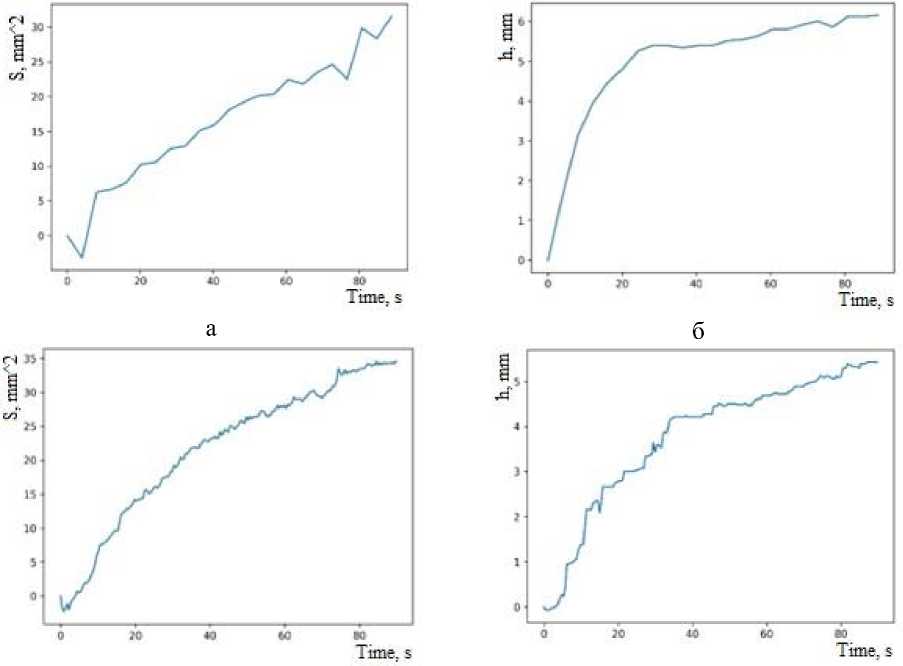

После проведения ряда экспериментов для погружного излучателя с частотой 21 кГц были получены зависимости площади (рис. 4 а,

-

в) и глубины (рис. 4 б, г) эрозии от времени разрушения кавитационных тест-образцов. Из рисунка 4 видно, что с увеличением времени экспозиции площадь и глубина эрозии возрастают нелинейно.

в г

Рис. 4. Графики зависимости площади (а, в) и глубины (б, г) эрозии от времени экспозиции, полученные в результате автоматической обработки кадров разрушения кавитационных тест-образцов

Заключение

Предложена методика оценки эрозионной активности кавитации, которая заключается в съемке процесса кавитационного разрушения тест-образцов на видеокамеру с последующей обработкой информации в автоматическом режиме. Для обработки информации разработана программа на языке Python.

Методика и программа апробированы на примере исследования эрозии тест-образцов в поле погружного излучателя. Получены зависимости глубины и площади разрушения фольги от времени экспозиции в звуковом поле. Высокая скорость разрушения образцов и автоматизация обработки видеоматериалов обеспечивают возможность существенного сокращения затрат времени на получение статистически значимых результатов.

Список литературы Методика анализа динамики разрушения кавитационных тест-образцов

- Сиротюк М.Г. Акустическая кавитация. - М.: Наука, 2008.

- Пешнев Б.В., Николаев А.И., Никишин Д.В., Алхамеди М.Х.И. Перспективы использования явления кавитации при переработке нефти // Изв. вузов. Химия и хим. технология. - 2023. - Т. 66, № 4. - С. 110-116.

- Протопович Е.Л., Церковский Д.А. Противоопухолевая эффективность сонодинамической терапии с фотосенсибилизатором хлоринового ряда в эксперименте // Российский биотерапевтический журнал. - 2022. - Т. 21, № 1. - DOI: 10.17650/1726-9784-2022-21-1-68-75.

- Burgess M.T., Porter T.M. Control of Acoustic Cavitation for Efficient Sonoporation with Phase-Shift Nanoemulsions // Ultrasound in Medicine and Biology. - 2019. - Vol. 45, № 3. - Р. 846-858.

- Мартынов Н.Д., Петрин С.А., Бибик О.Ю., Махетов А.С. Исследования интенсивности кавитационного износа // Молодой ученый. - 2017. - № 18 (152). - С. 58-63.