Методика анализа и оценки инновационного потенциала промышленности региона

Бесплатный доступ

В статье проведен теоретический анализ существующих методов и подходов к оценке инновационного потенциала экономических субъектов на региональном уровне, который позволил выделить ряд недостатков, связанных с игнорированием синергетических эффектов между различными компонентами инновационного потенциала, зависимостью от субъективных экспертных оценок и ограниченностью временных интервалов анализируемых данных. Цель исследования заключалась в разработке авторской методики анализа и оценки инновационного потенциала промышленности на региональном уровне. Данная методика направлена на устранение выявленных ограничений существующих подходов. Методическая база исследования опирается на принципы причинно-следственного анализа, методы многофакторного статистического анализа и системный подход к оценке инновационного потенциала. Основная гипотеза исследования состояла в том, что применение предлагаемой методики позволит обнаружить сложные нелинейные взаимозависимости между ключевыми компонентами инновационного потенциала. В качестве объекта исследования выступала обрабатывающая промышленность Москвы. Исходная матрица, сформированная на основе традиционных составляющих, характеризующих инновационный потенциал, была дополнена экосистемным блоком, отражающим характер взаимодействий экономических субъектов внутри страны и блоком передовых технологий, характеризующим процессы перехода к новому технологическому укладу. Практическая апробация методики позволила выделить четыре ключевые факторные группы, которые демонстрируют нелинейный характер взаимодействия производственных, технологических, научных и кадровых компонентов инновационного потенциала. Выявленные взаимосвязи между ключевыми факторами создают основу для разработки комплексных стратегий развития региональной промышленности, обеспечивая переход от фрагментарных решений к целостной системе направлений развития потенциала. На следующих этапах исследования особое внимание будет уделено более детальному изучению структуры факторных групп с целью формирования системы наиболее значимых индикаторов и параметров, способных обеспечить непрерывное наращивание инновационного потенциала промышленности региона.

Инновационный потенциал, методика оценки, методический подход, многофакторный анализ, инновационное развитие, многомерность, факторная группа

Короткий адрес: https://sciup.org/147251940

IDR: 147251940 | УДК: 338.2 | DOI: 10.14529/em250303

Текст научной статьи Методика анализа и оценки инновационного потенциала промышленности региона

Экономическое развитие регионов во многом зависит от уровня их инновационного потенциала. В современных условиях способность региональных промышленных систем генерировать и внедрять инновации становится критическим фактором долгосрочного роста. В связи с этим ученые и исследователи уделяют особое внимание методам оценки инновационного потенциала, анализу его структуры и динамики, выявлению ключевых факторов развития, устранению проблемных зон и определению перспективных направлений для повышения эффективности инновационной деятельности и достижения устойчивого развития.

Однако, несмотря на большое количество исследований в данной области, методические подходы к оценке инновационного потенциала находятся в развитии. Разнообразие подходов обусловлено масштабами рассматриваемого объекта и различными целями исследований, а также доступностью и полнотой привлекаемых данных, спецификой представления результатов и рядом других факторов. Существующие методы оценки отличаются набором используемых показателей, способами их агрегирования и степенью применения экспертно-аналитического подхода к определению и интерпретации оценочных показателей.

Современное понимание инновационного потенциала требует его рассмотрения как сложной многомерной системы, которая формируется под влиянием множества взаимосвязанных факторов – от материально-технической базы и кадрового обеспечения до институциональной среды и цифровой инфраструктуры. Кроме того, особенностью инновационного потенциала является его нелинейное развитие, когда даже незначительные из- менения отдельных элементов могут приводить к существенным трансформациям. Это делает процесс развития инновационного потенциала непредсказуемым в рамках линейных моделей и требует принципиально новых подходов к его оценке. Поэтому, с точки зрения автора, оценку инновационного потенциала не следует приводить к единому показателю, на что нацелены большинство традиционных подходов. В этом контексте существующие подходы обладают рядом существенных ограничений, поскольку игнорируют системные свойства инновационного потенциала и теряют критически важную информацию о структурных взаимосвязях между его компонентами.

Все это актуализирует цель настоящего исследования –разработка новой методики анализа и оценки инновационного потенциала, которая позволит преодолеть существующие методологические пробелы. Для достижения этой цели решается ряд взаимосвязанных задач: проводится критический анализ существующих подходов к оценке инновационного потенциала; формируется расширенная система показателей, включающая экосистемные и технологические аспекты; проводится многомерный анализ; осуществляется апробация методики на данных обрабатывающей промышленности Москвы с последующей интерпретацией полученных результатов. Гипотеза исследования заключалась в том, что применение разработанной методики позволит выявить нелинейную взаимосвязь между ключевыми факторами инновационного потенциала и повысить точность его оценки.

Теория и методы

За последнее время 2010–2024 гг. в России образовался целый ряд различных методов и подходов к оценке уровня инновационного потенциа- ла регионов, применяемых и разрабатываемых известными аналитическими агентствами, такими как: Высшая школа экономики (ВШЭ); Министерство экономического развития России, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР); Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Независимый институт социальной политики, так и некоторыми научными исследователями.

Так, например, Дозорова Т.А., Расторгуева А.А. в предлагаемом подходе к оценке инновационного потенциала отрасли на региональном уровне применяют «методику расчета совокупного интегрального показателя, который позволит оценить инновационный потенциал на стадии его формирования и использования» [1]. С помощью данного подхода определяется динамика инновационного потенциала в разрезе представленных групп показателей, но не определяются скрытые (латентные) факторы, влияющие на инновационный потенциал отрасли.

Авторы Тобиен М.А., Тобиен А.О. [2] в своем подходе оценивают инновационный потенциал по пяти проекциям, значения показателей нормализуются и усредняются. Далее, путем многофакторного регрессионного анализа определяются весовые коэффициенты для каждого блока. Недостатком данного подхода является отсутствие учета динамических изменений показателей, что может привести к тому, что выявленный уровень инновационного развития окажется следствием краткосрочных факторов, а не устойчивых процессов.

Митяков С.Н., Митякова О.И., Мурашова Н.А. предлагают «методику рейтингования» [3], которая предполагает разделение системы на несколько блоков, каждый из которых отражает определенные стороны инновационного процесса в регионе. Совокупный индекс (рейтинг) инновационного развития региона вычисляется как сумма индексов всех блоков с учетом их значимости. Данная методика предусматривает учёт динамических изменений, но она не конкретизирует факторы, способствующие достижению определённого уровня инновационного развития региона на рассматриваемом отрезке времени.

Недостатком предлагаемых методик (Колмы-кова Т.С., Астапенко Е.О. [4], Старикова Л.Н., Сагдеева Л.С. [5]) является разделение показателей на отдельные тематические группы, что затрудняет определение взаимосвязей и выявление скрытых (латентных) факторов и межгрупповых взаимодействий, а также игнорирует синергетические эффекты, которые возникают при взаимодействии различных элементов инновационной системы.

В табл. 1 представлена краткая характеристика предлагаемых методик, рассмотрена их сущность и инструменты анализа.

Теоретический анализ данных методов показал следующее. Во-первых, в большинстве предлагаемых методик прослеживается один и тот же подход: формирование набора определяющих показателей, характеризующих инновационный потенциал; их предварительное распределение по группам и соответствующим признакам и дальнейшее агрегирование данных каждого блока (группы) в интегральный индекс. Вклад каждой составляющей определяется как экспертная величина вероятности и значимости. Следует отметить, что такой подход применяется в исследовании потенциала экономических систем различного масштаба.

Во-вторых, применение экспертно-аналитического подхода к оценке инновационного потенциала вызывает сомнения в объективности используемых инструментов. Поскольку такие методы во многом зависят от субъективных мнений экспертов и недостаточно учитывают изменения взаимосвязей показателей, что снижает степень достоверности полученных результатов.

В-третьих, в предлагаемых методиках рассматриваемые статистические показатели обычно ограничиваются коротким временным интервалом (до 3 лет), а полученные групповые индексы сопоставляются с целевыми значениями на конкретный момент времени. По мнению автора, игнорирование учета динамики изменений во времени ограничивает понимание того, как инновационный потенциал региона менялся и развивался на протяжении нескольких лет, а также препятствует выявлению тенденций и закономерностей в процессе развития. Важной особенностью предлагаемых подходов является оценка потенциала на текущий период времени на основе статистических «достигнутых» показателей. Однако, с точки зрения автора, сама природа формирования инновационного потенциала затрудняет его оценку с помощью единого агрегированного индикатора [12]. Следует также отметить, что предлагаемые методические подходы и привлекаемые показатели не учитывают в полной мере возможные изменения свойств исследуемого объекта (эмерджентность, информационность, многомерность и т. д.), влияющие на динамизм потенциала.

Опираясь на положительный опыт исследователей и стремясь устранить выделенные недостатки, предлагается авторская методика анализа и оценки инновационного потенциала.

Данная методика базируется на реализации принципа анализа причинно-следственных изменений показателей потенциала, а также на определении групповых многомерных составляющих инновационного потенциала, позволяющих нивелировать вышеуказанные недостатки существующих методик и повысить результативность и реалистичность в оценке. Для группировки взаимосвязанных показателей целесообразно применение многомерного статистического анализа данных, который позволяет сгруппировать параметры инновационного потенциала без жесткой привязки к

Таблица 1

Подходы к оценке инновационного потенциала*

|

Авторы |

Сущность методики |

Инструменты |

|

Дубинин А.С. (2011) [6] |

Определение силы связи отобранных показателей с результирующим фактором. Расчет интегрального показателя. |

Метод корреляционного анализа, расчет среднегеометрического данных |

|

Якимец В.Н., Бале-зина И.Л. (2011) [7] |

Применение групповых структурных индексов инновационной инфраструктуры региона |

Методы социологического опроса и анализа данных (экспертные оценки) с последующей нормализацией |

|

Тобиен М.А., Тоби-ен А.О. (2014) [2] |

Применение экспертно-аналитического подхода на основе накопленных статистических данных региона |

Индексный анализ, включающий обработку статистических данных и нормализацию, с последующей экспертной оценкой весовых коэффициентов показателей |

|

Кулагина А.Г., Митрофанов Е.П., Назаров А. А. (2015) [8] |

Расчет интегрального показателя инновационной привлекательности региона, определение весовых коэффициентов методом анализа иерархий, разбиение регионов на кластеры |

Метод анализа иерархий, кластерный анализ |

|

Гаджиев Ю.А., Стыров М.М., Ко-лечков Д.В., Шлях-тина Н.В (2017) [9] |

Уменьшение размерности данных методом главных компонент, определение наиболее значимых показателей в полученных компонентах, анализ регионов и их последующее ранжирование |

Метод главных компонент, анализ значимости факторов, метод ранжирования |

|

Митяков С.Н., Ми-тякова О.И., Мурашова Н.А. (2017) [3] |

Методика определения пороговых значений индикаторов инновационного развития на основе анализа экспертных данных |

Метод ранжирования обобщенных статистических показателей |

|

Саночкина Ю.В. (2021) [10] |

Методика дифференциации продуктовой деятельности предприятий по ОКВЭД 2 |

Статистические методы анализа динамических рядов |

|

Дозорова Т. А., Расторгуева А. А. (2022) [1] |

Методика определения групповых индексов на основе определения средних показателей регионального интегрального индекса |

Метод ранжирования на основе полученных динамических индексов |

|

Коркин М.А. (2022) [11] |

Агрегированная методика оценки эффективности использования инновационного потенциала на основе определения уровня влияния человеческого капитала |

Определение результирующего показателя на основе экспертного ранжирования |

* Составлено автором заранее заданным блокам по классификационному признаку, выявляя скрытые корреляционные связи. В результате данные «сжимаются» и выделяются ключевые факторные группы. Изменение ключевых групп позволяет определить комплексный показатель, состоящий из индексов, определяющих потенциал. Комплексный показатель формируется на основе принципа свертки графов и может дополняться или «настраиваться» для сценария непрерывного развития. Таким образом, возникает возможность гибко прогнозировать составляющие потенциала на основе базовых (достигнутых) сопряженных показателей, запаздывающих (изменяющихся во времени) и опережающих (достижимых в экономических условиях). Такой подход, на взгляд автора, является наи- более объективным в современных реалиях и позволяет:

-

- сохранить комплексность оценки потенциала путем сокращения исходного множества показателей до системы ключевых без потери существенной информации об исследуемом объекте;

-

- выявить скрытые взаимозависимости между разнородными компонентами инновационного потенциала, сформированными на основе ретроспективных данных (не более 5 лет);

-

- идентифицировать наиболее значимые латентные факторы и группы потенциала. Данные группы формируются не на основе среднестатистических показателей, а на основе корреляции дисперсий и чувствительности изменений факторов во времени.

Важно отметить, что в отличие от традиционных методик, где значение инновационного потенциала рассчитывается на основе усредненных данных, предлагаемая методика учитывает корреляционные зависимости статистических параметров и степень их взаимной близости, что позволяет рассчитать интегральные индексы по выделенным группам потенциала.

Результаты

На начальном этапе методики формируется система индикаторов, характеризующих структуру инновационного потенциала. На основе проведенного теоретического анализа определены следующие тематические блоки, формирующие инновационный потенциал обрабатывающей промышленности г. Москвы: научно-техническая составляющая; финансовая составляющая; социальноэкономическая составляющая; техникотехнологическая составляющая. Эти классические блоки достаточно подробно изучены и являются базовыми, определяющими возможность развития инновационного потенциала. Однако в современных условиях важно учитывать возможность включения новых, дополнительных элементов в структуре инновационного потенциала, которые усиливают конкурентоспособность регионов и дают возможность лучше адаптироваться к быстро меняющейся технологической и экономической среде.

В качестве таких элементов предлагается включить экосистемный блок [13], отражающий уровень и интенсивность взаимодействий, партнерств и взаимосвязей между предприятиями, научными организациями, образовательными учреждениями, органами власти и институтами развития, которые образуют комплексную и динамическую систему, способствующую появлению и распространению инноваций [14, 15]. Отметим, что данный блок приобретает особую значимость в условиях ограниченной международной торговли и растущей важности внутреннего рынка.

Второй предлагаемый блок учитывает факторы, связанные с переходом к новому технологическому укладу, и фиксирует состояние и степень внедрения передовых технологических решений (роботизация, искусственный интеллект, большие данные и проч.). В современных условиях ускорение технологических изменений и степень их влияния на конкурентоспособность промышленности существенно возросли, поэтому определяющее значение приобретает способность региона осваивать и использовать инновации нового поколения.

В результате отбора исходных показателей сформирована выборка из 126 наблюдений. Особое внимание уделено тому, чтобы охватить как можно большее количество показателей, доступных в официальных открытых ресурсах за период с 2019 по 2023 гг. [16-21].

На следующем этапе данные были агрегированы с помощью метода главных компонент. Результаты анализа позволили выделить 4 факторные группы. Показатели, вошедшие в каждую группу, определяют сильную связь с исследуемыми показателями и вкладом каждого фактора в общую дисперсию (табл. 2). Название каждой группы отражает наиболее значимые положительные факторные нагрузки анализируемых показателей.

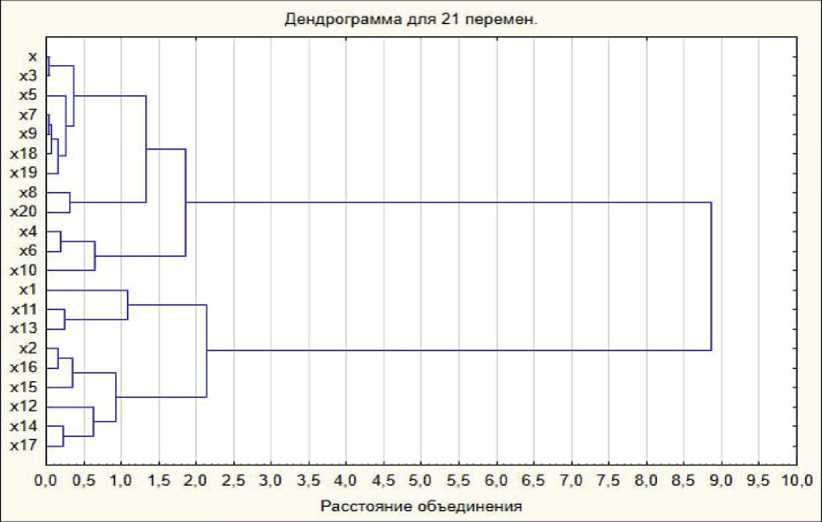

Далее, в результате иерархического кластерного анализа, выполненного с использованием метода Уорда и коэффициента сходства - коэффициента корреляции Пирсона (1-Pearson r), получена дендрограмма, которая отражает последовательность близости или разделения основных показателей потенциала (рис. 1).

Принцип работы иерархической процедуры состоит в последовательном объединении групп показателей сначала самых близких, а затем все более отдаленных друг от друга, формирующих неоднородные связи.

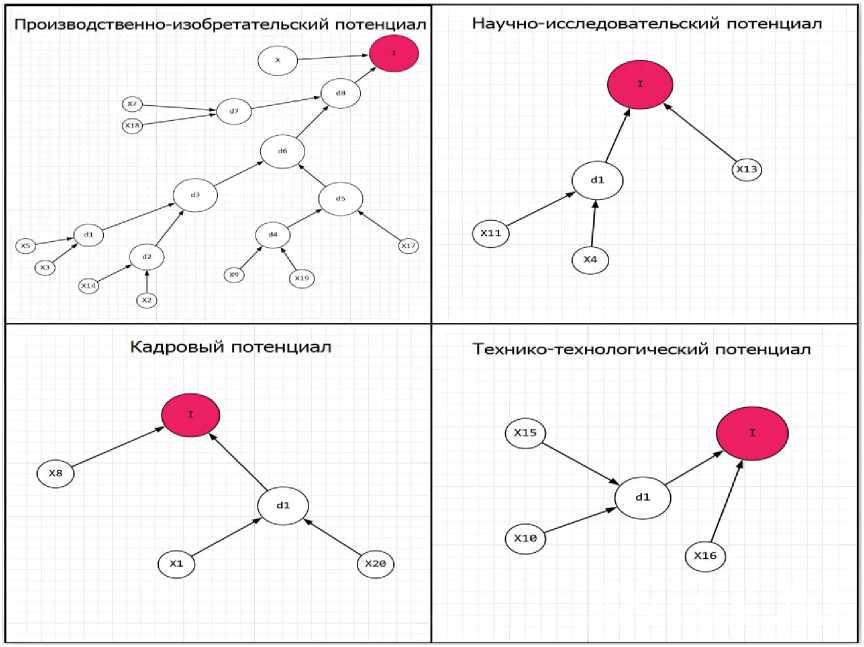

На следующем этапе проводится логическая увязка показателей по каждой из выделенных ранее групп на основе принципа графовой свертки и рассчитывается интегральное значение взаимосвязей. Графовая структура позволяет сгруппировать показатели и ключевые точки влияния. Каждая связка в данной структуре группы преобразовывается в узел , отражающий логическую взаимосвязь элементов внутри каждой Fk-a составляющей потенциала (рис. 2).

Например, логическая интерпретация графа по первой группе «производственно -изобретательский потенциал и инфраструктура инноваций» представляет следующее:

-

- узел dl показывает связь между количеством разработанных передовых технологий и финансированием исследований и разработок, так как больший объем внутренних затрат на НИОКР (x5) способствует росту числа инновационных технологий (x3);

-

- узел d2 включает в себя показатели с отрицательными факторными нагрузками, что свидетельствует о существовании барьеров в виде долгосрочного эффекта между подачей патентных заявок (x2) и их практическим использованием в промышленности, а также невысокой скорости внедрения изобретений в промышленное производство. Запаздывающий эффект от данных показателей вероятно проявится в будущем;

-

- узел d4 свидетельствует о влиянии инновационной политики на уровень оплаты труда. Отрицательное факторное влияние показателя x17 свидетельствует о том, что увеличение числа предприятий обрабатывающей промышленности само по себе не означает рост инновационного потенциала;

Таблица 2

Факторные группы инновационного потенциала обрабатывающей промышленности г. Москва*

|

Факторная группа |

Название факторной группы |

Показатель |

|

F1 |

Производственноизобретательский потенциал и инфраструктура ин новаций |

х – объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организаций |

|

x2 – коэффициент изобретательской активности |

||

|

x3 – число разработанных передовых производственных технологий |

||

|

х5 – внутренние затраты на исследования и разработки |

||

|

х7 – инвестиции в основной капитал |

||

|

x9 – среднемесячная заработная плата |

||

|

x14 – использование цифровых технологий в организациях |

||

|

x17 – число предприятий обрабатывающей промышленности |

||

|

x18 – количество технопарков |

||

|

x19 – индекс качества инновационной политики |

||

|

F2 |

Научноисследовательский потенциал |

х4 – организации, выполнявшие исследования и разработки |

|

x11 – темп роста производительности труда |

||

|

x13 – наличие основных фондов по полному кругу организаций |

||

|

F3 |

Кадровый потен циал |

x1 – инновационная активность организаций обрабатывающих производств |

|

x8 – среднесписочная численность работников в обрабатывающих производствах |

||

|

x20 – прямые иностранные инвестиции по обрабатывающим производствам |

||

|

F4 |

Техникотехнологический потенциал |

x10 – темпы роста заработной платы |

|

x15 – используемые передовые производственные технологии |

||

|

x16 – коэффициенты обновления основных фондов |

* Составлено автором по результатам статистической обработки данных методом главных компонент

Рис. 1. Дендрограмма связи между показателями групп инновационного потенциала Составлено автором

Рис. 2. Графы факторных групп инновационного потенциала Составлено автором

-

- объединение показателей экономических условий ( d5 ) с технологическим узлом ( d3 ) в узел ( d6) в конечном итоге свидетельствует о том, что качественная инновационная политика и высокие зарплаты создают условия для НИОКР и цифровизации;

-

- инвестиции в основной капитал (х7) и количество технопарков (х18) объединяются в один узел d7 , что указывает на взаимосвязь финансовых и инфраструктурных факторов. Объединение данных показателей в следующий узел указывает на комплексную природу формирования инновационной экономики, где ключевыми драйверами являются инвестиции, технологическое развитие, цифровизация, кадровая политика и качество инновационной политики региона;

-

- интегральный узел I является конечной точкой в цепочке влияния различных показателей на инновационный потенциал региона. Все эти элементы работают в комплексе, и только их сбалансированное развитие приведет к росту инновационного потенциала.

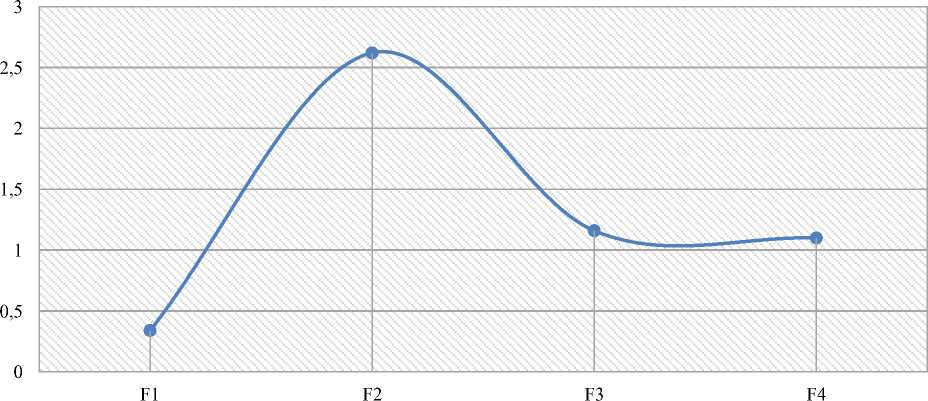

Остальные группы формируют «научноисследовательский потенциал», «кадровый потенциал» и «технико-технологический потенциал». На рис. 3 показан уровень инновационного потенциала по ключевым группам.

Таким образом, получены четыре факторные группы, каждая из которых раскрывает отдельные аспекты развития инновационного потенциала промышленности Москвы без потери существенной информации, содержащейся в исходном массиве анализируемых показателей. Такой подход позволил провести точечный анализ и выявить диспропорции в развитии инновационной системы промышленного сектора города, которые остаются незаметными при расчете обобщённых показателей. Наблюдаемая нелинейность подчеркивает сложную природу инновационного потенциала и неравномерное развитие его структурных компонентов. График наглядно демонстрирует выраженное преобладание научно-исследовательской составляющей в структуре инновационного потенциала, при этом развитие остальных групп носит ассиметрич-ный характер, что указывает на несбалансированность и необходимость системных корректировок в управлении инновационной деятельностью. Это особенно важно при формировании стратегических решений и корректировке приоритетов региональной инновационной политики. В этой связи особую актуальность приобретает определение направлений изменения сопряженных показателей для обеспечения дальнейшего роста инновационного потенциала промышленности города.

Рис. 3. График уровня инновационного потенциала обрабатывающей промышленности г. Москвы (2019–2023 гг.)

Составлено автором по результатам расчетов

Выводы

Авторская методика анализа и оценки инновационного потенциала принципиально отличается от традиционных подходов, основанных на линейных моделях и агрегированных показателях. Она учитывает динамическую природу взаимодействия факторов, определяющих потенциал, их изменчивость во времени и взаимное влияние. В отличие от традиционных статических методов, сводящих оценку к единому интегральному показателю, предлагаемая методика выделяет ключевые группы факторов, состоящие из статистических показателей, которые при «настройке» и прогнозировании могут переходить из одной категории в другую: от базовых к запаздывающим или опережающим – в зависимости от темпов и направленности изменений, влияющих на инновационную динамику промышленности.

Такой подход является наиболее объективным в современных реалиях и позволяет: выявлять сложные нелинейные взаимосвязи между компо- нентами инновационного потенциала; сохранять системную целостность анализа, избегая субъективного разделения на изолированные тематические блоки; определять ключевые факторы-драйверы на разных стадиях инновационного развития.

Апробация методики позволила определить четыре группы факторов развития инновационного потенциала промышленного сектора Москвы. Полученные результаты могут быть использованы в целях совершенствования инновационной политики. Таким образом, предлагаемая методика позволяет рассматривать задачи стратегического развития инновационного потенциала промышленности региона. Для этого необходимо выявлять и поддерживать сопряженные факторы, способные обеспечить развитие. Дальнейший цикл исследований по данной теме будет направлен на определение значимых индикаторов и параметров, способных обеспечить непрерывное наращивание инновационного потенциала.