Методика цветного окрашивания стенок кисты Бейкера для профилактики рецидива заболевания при экстирпации

Автор: Макушин В.Д., Чегуров О.К., Камшилов Б.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2004 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена обобщению опыта хирургического лечения кист Бейкера, сопутствующих гонартрозу, у 72 больных в возрасте от 8 до 74 лет. В 6% случаев киста была исходом бурсита, в 82% она образовалась на почве синовита при гонартрозе, и в 12% случаев ее расценили как ганглий. Важное значение в профилактике развития рецидивов имеет радикальное удаление кисты и герметичное ушивание ее устья. Для облегчения обнаружения границ кисты и выделения всех ее камер в клинике Центра в настоящее время применяется разработанный авторами метод гидравлической препаровки с цветным контрастированием полости кисты. Применение данного способа позволило снизить процент рецидивов и получить в 93,8% случаев положительные результаты лечения.

Нижняя конечность, гонартроз, киста бейкера, оперативное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142120701

IDR: 142120701

Текст научной статьи Методика цветного окрашивания стенок кисты Бейкера для профилактики рецидива заболевания при экстирпации

Киста Бейкера, по данным литературы, встречается в 3,9-20,8% случаев при различных патологических процессах коленного сустава. По нашим сведениям, удельный вес кисты среди больных с патологией коленного сустава, обратившихся в поликлинику РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова за последние 3 года, составляет 17,4% случаев. На долю больных с гонартрозом всех стадий приходится 26,2% его сочетания с кистой Бейкера [1].

Мнения авторов о тактике лечения кист подколенной области, согласно литературным источникам, весьма разноречивы в силу частых рецидивов. По данным С.Я. Долецкого [2], при оперативном лечении кист наблюдается от 5 до 10% рецидивов, которые чаще бывают при многокамерных кистах коленного сустава. Рецидивы при консервативном лечении кист достигают 30%.

Наибольшее распространение получил стандартный хирургический метод. Операция заключалась в выделении кисты от окружающих тканей до соустья с коленным суставом, перевязке шейки и отсечении кисты. И.А. Мовшович [3] в 1994 году писал, что поскольку границы кисты наиболее четко контурируются при целостности, то момент вскрытия её полости должен быть максимально отсрочен. Во избежание развития плотного отёка, он предложил не ушивать собственную фасцию, а операцию заканчивать наложением швов на поверхностную фасцию и кожу.

Описан способ профилактики рецидивов кист, включающий оперативное выделение и иссечение кисты с обработкой ее ложа йодной настойкой после удаления и послойное ушивание раны [4].

Данный способ не предусматривает укрепление слабых участков задней стенки капсулы коленного сустава и не позволяет точно определить размеры соустья кисты. Поэтому риск развития рецидивов остается высоким и составляет 8,2%.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности тематики сообщения в плане определения тактико-технологических принципов лечения кисты подколенной области с целью предупреждения рецидивов заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обобщая опыт хирургического лечения кист Бейкера, сопутствующих гонартрозу, у 72 больных в клинике РНЦ «ВТО», мы установили, что характер оперативного лечения зависит от этио-патогенеза кист и радикальности их удаления. В 6% случаев киста была исходом бурсита, в 82% - она образовалась на почве синовита при го-нартрозе, и в 12% случаях её расценили как ганглий. У 9 пациентов детского возраста оперативное лечение ганглиев заключалось в наложении кисетного шва на шейку кисты и её отсечении с последующей пластикой задней стенки капсулы коленного сустава.

В период прогрессирования структурных изменений кисты при гонартрозе у 59 больных производили экстирпацию кисты и тщательно ушивали соустье с пластикой местными тканями по типу «дубликатуры».

В период бурситной организации кисты, при облитерации устья, в 4 случаях производилась экстирпация образования с ушиванием места соустья узловыми швами.

В послеоперационном периоде коленный сустав фиксировали передней гипсовой лонге-той или аппаратом Илизарова на 3 недели в положении максимального разгибания в коленном суставе.

Основные трудности при экстирпации кисты заключались в обнаружении её камер и границ соустья.

Важное значение в профилактике развития рецидивов имеет радикальное удаление кисты со всеми камерами и герметичное ушивание устья. Для облегчения обнаружения границ кисты и выделения камер в настоящее время в Центре применяется метод гидравлической препаровки с цветным контрастированием полости кисты, разработанный авторами.

Водный раствор 0,5% - 20,0 мл метиленового синего вводится в верхний заворот коленного сустава.

Технология экстирпации кисты состоит из следующих приемов.

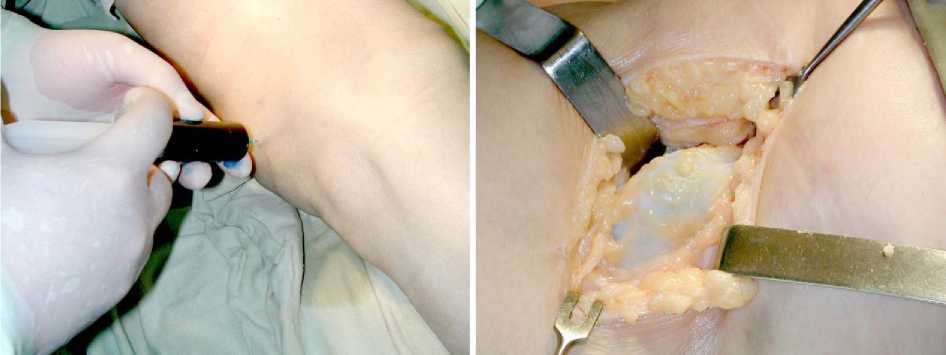

Вмешательство производят под эпидуральной анестезией. На бедро накладывается жгут. В положении больного на животе, после обработки нижней конечности раствором антисептика, по верхне-наружному краю надколенника производится пункция верхнего заворота коленного сустава, в его полость вводится водный раствор метиленового синего [5] (рис. 1, а). Выполняется 3-5 кратное сгибание и разгибание голени для того, чтобы контраст заполнил все стенки кисты и камеры.

В подколенной области при максимальном разгибании коленного сустава визуально и пальпаторно определяется локализация кисты, в проекции которой осуществляется продольный, линейный, послойный разрез кожи, подкожножировой клетчатки, собственной фасции голени. В операционной ране видна стенка кисты с фиолетово-синим окрашиванием (рис. 1, б).

Киста тупо и остро выделятся до её соустья. При этом медиальная головка икроножной мышцы оттягивается крючком. После чего киста иссекается (рис. 1, в).

Выполнятся 2-3 кратное сгибание и разгибание голени, и после вытекания метиленового синего из полости коленного сустава через соустье определятся его локализация и протяженность. Соустье ушивается узловыми швами. Герметичность ушивания капсулы коленного сустава проверяется посредством 2-3 кратного сгибания и разгибания голени.

Операционная рана промывается 50 мл 0,25% раствора новокаина с 1,0 г канамицина. После чего выполняется сухожильно-мышечная пластика посредством подшивания сухожилия медиальной головки икроножной мышцы к косой подколенной связке и к сухожильной части полупоперечной мышцы. Рана послойно ушивается. Из верхнего заворота коленного сустава путем пункции отсасываются остатки метиленового синего. Жгут снимается. Для улучшения микроциркуляции в субхондральных зонах суставных концов выполняется декомпрессионная веерная туннелизация.

Приводим клинический пример.

Больной А., 62 лет. Диагноз: правосторонний обменно-дистрофический гонартроз первой стадии с болевым синдромом; киста Бейкера справа.

Жалобы на наличие выбухания в правой подколенной области; ноющие боли в области правого коленного сустава в вечернее время после нагрузки, при смене погоды; легкую болезненность и чувство дискомфорта при максимальном сгибании правого коленного сустава в течение последних лет.

Клинически при осмотре в правой подколенной области определяется округлое образование размерами 5 x 3 см. Отмечается дефицит активного сгибания в правом коленном суставе в сравнении с левым 15о. По данным контрастной артрографии, в правой подколенной области контури-руется образование неравномерной плотности -многокамерная киста Бейкера (рис. 2, а, б).

В клинике произведено удаление кисты по вышеописанной технологии цветным контрастированием.

В послеоперационном периоде на 5 дней были назначены антибиотики широкого спектра действия. Швы сняты на 14-й день после операции. Фиксация гипсовой лонгетой продолжалась 3 недели. После чего больной приступил к ЛФК для разработки коленного сустава. Был назначен массаж нижней конечности и физиолечение.

На контрольном осмотре через 1 год больной жалоб не предъявлял. Ходил не хромая без дополнительных средств опоры с полной нагрузкой на ногу. Движения в коленных суставах в полном объеме. По данным рентгеноконтрастной артрографии, рецидива кисты Бейкера нет (рис. 2, в, г).

в г

Рис. 1. а - Положение больного на животе и позиция шприца при введении метилового синего в верхний заворот коленного сустава; б - в ране видна выбухающая киста фиолетово-синего цвета. В глубине прослеживается медиальная головка икроножной мышцы; в - после ушивания глубоких слоев тканей раны. На салфетке показана окрашенная и спавшаяся киста после экстирпации; г - после наложения швов на кожу показано удаление шприцем остаточной метиленового синего из полости коленного сустава

а б в г

Рис. 2. Артрограммы коленного сустава пациента в боковой проекции: а - до лечения; б - с максимальным сгибанием до лечения. Многокамерная киста Бейкера; в - через один год после лечения; г - с максимальным сгибанием через один год после лечения. Киста не определяется. Виден нормальной величины задний заворот, который не удалялся

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данный метод, несмотря на свою простоту, является эффективным даже в случаях многокамерных кист и кист с малыми размерами. Он позволяет не только выделять камеры кисты, но и облегчает обнаружение устья кисты и способствует контролю за проведенной пластикой. Ни в одном случае после цветного контрастирования не было осложнений послеоперационного периода и рецидива заболевания. До применения разработанной в клинике РНЦ «ВТО» методики экстирпации кист рецидивы составляли 17% случаев [6].

Метиленовый синий в течение 5-7 дней после операции выводится с мочой пациента, о чем он предупреждается заранее. Аналогичных предложений, согласно информационному и патентному поиску, за последние 10 лет не встретилось.

Способ профилактики рецидива синовиальных кист коленного сустава обеспечивает гарантию герметизации соустья, не требует применения дополнительных дорогостоящих средств и предусматривает использование известного медицинского инструментария и препарата. Способ нетрудоемок и прост в исполнении. Кроме того, препарат (метиленовый синий) обладает антисептическими свойствами, что является профилактикой возможного инфекционного воспаления.