Методика формирования фразовой готовности в гибридном академическом преподавании и обучении иностранному языку

Автор: Крылова О.В.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Автор описывает систему языковой подготовки будущих инженеров космической отрасли в условиях гибридного академического обучения. Рассмотрена типология упражнений, направленных на формирование фразовой готовности курсантов как ступени к личностно значимому и профессионально востребованному общению, приведены образцы заданий. Отмечается, что наибольшего внимания требуют слова в изолированных связных сочетаниях; лучшим способом их предъявления признан контекстный визуально-аудиторный перевод в аудитории и в мобильном приложении; коллокации предлагается осваивать через все виды когнитивно-речевой деятельности в рамках отдельного модуля; причиной большинства ошибок признана интерференция; обязательными элементами систематического освоения материала курса иностранного языка являются редактирование работ преподавателем языка и самокоррекция курсантов; крайне желательна выдача сертификатов и поощрений. На электронные страницы участников образовательного процесса рекомендуется установить приложение «умный помощник» (искусственный интеллект) с функцией осознанного, грамотного и точного воспроизведения метакогнитивной речи на нескольких языках в устном и письменном форматах.

Коллокации (многокомпонентные сочетания и многословные выражения), критерии эффективности системы упражнений, подтипы лингводискурсивной интерференции, искусственный интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/148327099

IDR: 148327099 | УДК: 81-13+372.881.111.1 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.04.P.043

Текст научной статьи Методика формирования фразовой готовности в гибридном академическом преподавании и обучении иностранному языку

видуальных и групповых нужд, возможностей и особенностей, то есть создание благоприятной обстановки (workable atmosphere) для усвоения материала. При гибридном обучении используется сбалансированное сочетание методов и подходов, а также учитываются специальные принципы: вовлеченности (personal involvement), познавательности и разнообразия (фокус, вектор, роли), эвристично-сти и прогнозирования комплексности и интегративности единства и связности (consistency, cohesion and coherence), эрудиции и общей готовности (интеллект, эмоции, опыт), креативности (creativity) и результативности (enjoyment).

Выстроенный на основе базовых принципов дидактики состав СУ имеет распределительную струк- туру: от упражнений на дифференциацию и рассмотрения графических опор (таблиц) к чтению и составлению текстов, тестам в режимах проверки или самопроверки; от простейших моделей и образцов к сложным речевым ситуациям и проектам (коммуникативный план). Выполнение СУ предполагает умственную активность, целенаправленность и взаимосвязь действий. Продуктивность выполнения упражнений транспонируется в материализованный результат и выражается в усовершенствовании вербального и невербального действия (например, создание презентаций с использованием мультимедийных средств обучения).

Критерии оценки эффективности СУ:

-

• взаимная скоординированность усилий (слаженность работы);

-

• достижение цели;

-

• рациональность, последовательность;

-

• систематизация и автоматизация процесса воспроизведения и понимания иноязычной речи [3];

-

• сочетание прагматики с воспитанием, познанием, развитием;

-

• экономичность ресурсов.

Основным классификационным признаком СУ является ее направленность на активизацию речевой деятельности и на обеспечение участия в ней. На подготовительном этапе выполняются рецептивные и репродуктивные ( имитационные постановочные трансформационные ) упражнения, а на коммуникативном – бесперевод-ные и переводные вопросно-ответ-

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗОВОЙ ГОТОВНОСТИ В ГИБРИДНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ные и репродуктивные дискурсивно-ситуативные и игровые задания.

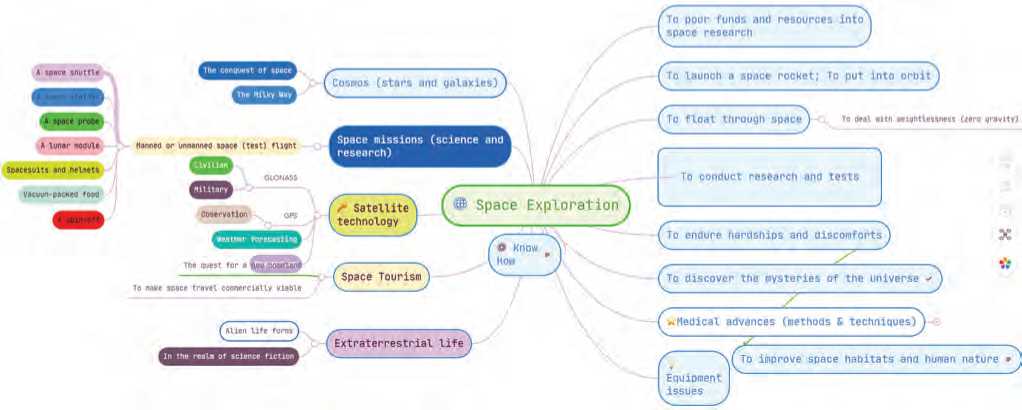

Типология упражнений. Наиболее подробные, представленные в обобщенном виде типологии упражнений содержатся в работах М.С. Ильина, Б.А. Лапидус, Е.И. Пассова, И.В. Рахманова, И.Д. Салистра, С.Ф. Шатилова, Э.П. Шубина. В учебно-методических комплексах задания, как правило, распределены по видам речевой деятельности (далее – ВРД), включая фонетику, грамматику, устную, письменную практику и перевод. Иногда приводятся и авторские решения, например, иерархии материала и ментальные карты (mind maps) [1; 6] (см. Рисунок 1).

Вопрос о месте каждого типа упражнений в лингводидактике решается неоднозначно: например, на среднем уровне (Intermediate) рекомендуется «теория шести этапов» (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев):

-

1. Предкоммуникация или формирование и использование навыков (skill-getting, skill-using).

-

2. Ориентация (выбор вектора развития).

-

3. Собственно языковая деятельность (language practice).

-

4. Заучивание с опорой (language-learning).

-

5. Тренировка и закрепление материала «про себя» (language-mastering).

-

6. Осознанное речетворчество: конкурс (contest), тест (summing up), презентация или наглядное использование (presentation).

Для курсантов продвинутого уровня (Advanced) в ходе формирования ССГ применима базовая теория трех этапов на которых выполняются следующие типы упражнений:

-

1. Ориентирующе-подготовительные: имитационные, вариативно-ситуативные, стереотипноситуативные.

-

2. Аналитические и синтетические: трансформационные.

-

3. Творческие, конструкционные – собственно коммуника-тивные,оценочные – на развитие творческого и критического мышления.

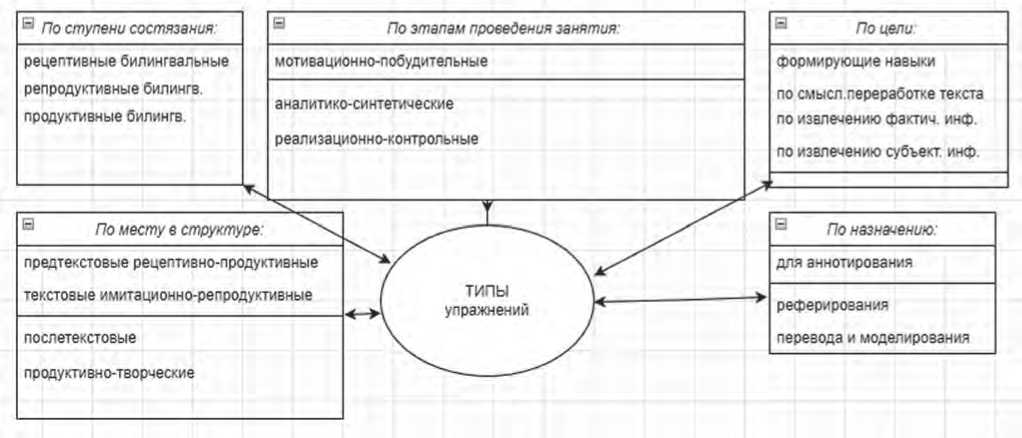

Наиболее наглядную типологию упражнений в упрощенном виде можно представить в виде схемы (см. Рисунок 2), на которой задания сгруппированы по цели, назначению, месту в структуре занятия, по этапу и ступени состязания.

Рассмотрим подробнее этапы формирования ССГ.

Подготовительный этап. Формирование ССГ начинается со зна- комства с коллокацией или СС, которое, по данным анкетирования преподавателей, происходит нераздельно от осознания программных или ключевых слов в профессионально-значимых сочетаниях, составляющих обязательные и факультативные связи. СУ по формированию ССГ ориентирована на использование СС во всех ВРД, в особенности, при переводе, в устной речи и на письме. В ходе выполнения упражнений задействуются органы речи, слух, интеллект, память и ментально-эмоциональный фон (контекст жизнедеятельности) на четырех уровнях изучения языка: фонетика (ударение, ритм, произношение), лексика (словообразование, словоупотребление), грамматика (морфология, фреймы), стилистика (синтаксис, тон, регистр речи).

На первом этапе анализируются структура и контент СС в следующем порядке: главное определяемое слово (‘head’), левые подэлементы, правые подэлементы, тип связи (подчинительные, причинные и так далее), их синтаксические роли (определение, дополнение, обстоятельство и др.). Происходит соотнесение «рамочных фреймов» на двух (иногда трех) языках. Выполняется отра-

Рисунок 1. Мозговой штурм (ментальная карта, созданная на сервисе «Хозяин разума», в переводе с немецкого. URL:

Рисунок 2. Типы упражнений

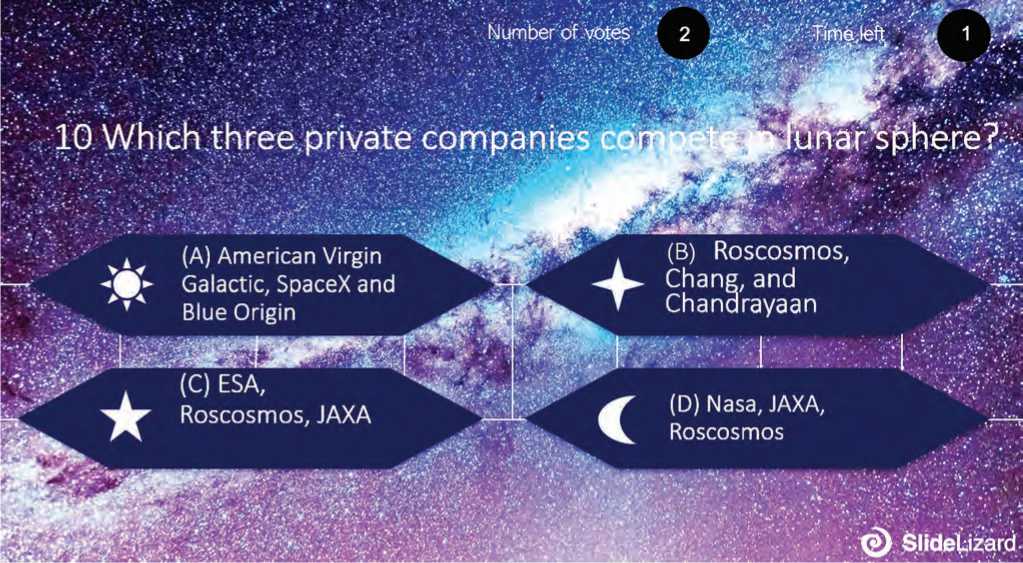

ботка чтения фраз и мини-текстов – как фактор преодоления языкового барьера. Слова и СС выписываются в глоссарий, задаются вопросы к прочитанному, предлагаются на выбор краткие ответы. В сильных группах на «ура» идет мозговой штурм и развернутые ответы в ходе викторины (см. Рисунок 3).

Первый этап. Упражнения распределяются во времени (задаются четкие временные рамки), затрени-ровывается речевой образец, при надлежащей активизации запоминания, главным образом, с помощью смысловой, наглядной опоры, актуализации ситуации общения, ограничения условий воспроизведения речи. Для представления материала используются следующие приемы:

-

• градиентное построение СС с се-мантизацией понятия;

-

• семантическая карта для установления парадигматических связей;

-

• компонентный семантический анализ для более полного раскрытия смысла;

Рисунок 3 . Пример вопроса викторины

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗОВОЙ ГОТОВНОСТИ В ГИБРИДНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

-

• установление или деконструкция отношений синонимии или антонимии;

-

• семантическая «решетка» для классификации вокабуляра по теме;

-

• иерархическая диаграмма для установления комбинаторных связей;

-

• семантический блок для повторения пройденного материала в рамках раздела или модуля обучения; • иллюстративно-лексическая таблица или графическое построение для тематического обзора.

При этом наглядность (в том числе мультимедийная) способствует комплексному восприятию слова в единстве зрительных, слуховых и речедвигательных ощущений, активизирует психические процессы, расширяет объем и качество усваиваемого материала, снимает утомление, развивает творческое мышление и воображение при фронтальной или индивидуальной работе, а также в парах и в мини-группах.

Продвинутый этап. Здесь выполняются задания на идентификацию или узнавание слова по окружению, то есть на множественный выбор, заполнение пропусков и контекстный перевод. Таким образом происходит передача и генерация модели (заучивание и рефлексивное обобщение). Для тестирования иногда используется нейронный машинный перевод и предлагаются способы улучшения его качества (приемы постредактирования). Генерация модели в свободном монологическом или диалогическом высказывании представляет для обучающихся наивысшую сложность. В речевом сознании формируется так называемая «интуитивная рефлексия». Когда субъект намеревается высказать что-либо, у него возникает соответствующий мысленный образ, и далее он следует затренирован-ной синтаксической структуре, которая задает схему построения СС, и определяет границы и наполнение высказывания в целом, во избежание неточности.

Для расширения словарного запаса фреймов и навыков запоминания сложных многокомпонентных сочетаний и многословных выражений используются стратегии и приемы перевода: замены, перестановки, опущения, дополнения, аббревиатуры, а также мнемонические приемы. Таким образом формируется так называемый «арсенал» средств или инструментарий обработки текста.

На завершающем этапе выполняются задания на аудирование, с просмотром видеофрагментов со следующим наиболее частотным функционалом:

-

• распознавание звуков в СС и предложениях, их воспроизведение (immersion или погружение в видеоконтекст или visually communicated issue);

-

• повторение текста за диктором с соблюдением правильного членения предложения на синтагмы и их точного интонационного оформления – теневое озвучивание (shadowing, echoing);

-

• понимание и фиксирование на письме отдельных СС с подбором синонимов и антонимов;

-

• понимание микродиалога (заполнение пустот) и его воспроизведение с исправлением нарочитых и частотных ошибок;

-

• письменная фиксация ключевых СС при прослушивании текста и составление плана текста;

-

• восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании с учетом логико-смысловые связок – союзы / союзные слова (nevertheless, (al) though и др.) по заданной схеме;

-

• воспроизведение текста по ключевым СС и/или по плану (краткий пересказ);

-

• воспроизведение текста максимально близко к оригиналу (подробный пересказ).

В качестве заданий для самостоятельной работу предлагаются: ведение словарной работы; чтение текста вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации (по образцу); заучивание СС; воспроизведение текста по специально- сти в форме публичной речи (микродоклада); диалоги: устная постановка вопросов и развернутые ответы на вопросы; создание собственных предложений или связного текста с использованием ключевых слов и выражений из текста-образца; краткое (2–3 мин.) устное выступление на предложенную тему (по карточкам с набором ключевых слов и фраз).

Сложности . Главная проблема при реализации СУ – интерференция (от «inter» – «между», «ferrio» – «касаюсь»; далее – ИФ) – взаимодействие языковых систем, речевых механизмов, воздействие системы «один» (лучше освоенного языка) на систему «два» или «три» (менее освоенного языка). Оно проявляется в отклонении от норм системы иностранного языка (далее – ИЯ):

-

• в силу различия языков, на уровне значения и употребления – межъязыковая конвергентная и дивергентная ИФ с позиций сравнительного, типологического описания языка (замены, перенос и так далее);

-

• расхождения между сформировавшимися ранее навыками и новыми (не)умениями ( внутриязыковая интерференция) (В.Ю. Розенш-вейц);

-

• субординативная (Ф. де Соссюр) и ассимилятивная ИФ в условиях двуязычия; спонтанная ИФ (в условиях цейтнота);

-

• обратная ИФ трех степеней: обобщения, подражания (кальки) и косвенного приближения, то есть вытеснения и замены, а именно : звуковая интерференция; неправильный выбор на основе общности понятийной зоны; буквализм (перенос формы без содержания), то есть незнание специфической семантики; отсутствие необходимых связей для работы механизма сличения (несовместимость); смешение статики и динамики перевода ; незнание дистрибуций искажение форм ложная аналогия (с другими словосочетаниями, с Я1); понятийноопосредованные ассоциации с предыдущим и последующим словом;

контрастное прогнозирование; реализация ложных интенций ; формальный подход к выбору предлога (артикля, союза). Особенно заметна ИФ на этапе выполнения контрольных заданий на письменный перевод аутентичного текста, где проявляются основные подтипы интерференции такие как: транс-ференция или перенос, недоразли-чение и игнорирование ограничений (underdifferentiation, ignorance of rule restriction), (сверх)генерализа-ция (излишняя обобщенность) или сверхразличение (overdifferentiation), перераспределение (reinterpretation) и неадекватность применения правил (incomplete application of rules), а также предвзятость и ложность представлений (ambiguity, biases), нивелирующая или дестабилизирующая суть коммуникации.

На этапе отработки (закрепления) тематически заданного материала преподаватель дает установку (краткий инструктаж), сообщая цели, задачи, способы действия, формы изучения и их наполнение, определяя место каждому типу упражнений в рамках двухчасового занятия. После выполнения заданий (рабочий момент) по мере индивидуального усвоения материала на этапе контроля формируется коллективный готовый продукт (мини-текст, схема, ответы викторины и так далее), нивелируются признаки ИФ.

На этапе (само)коррекции применяется искусственный интеллект (далее – ИИ), например, для составления текстов на заданную тему с использованием частотных коллокаций – естественных СС. Отбор и загрузка коллокаций также позволяют улучшить качество машинного перевода за счет восприятия понятий как единого целого, сохранения смысла и подобия естественности. Однако, необходимо отметить, что использование одних СС не является достаточным условием для создания полноценного и качественного текста. Наиболее сложной задачей является настройка ИИ на учет меняющегося контекста, затем отслеживание настроек, ссылок, ассоциаций, авторского своеобразия и других фак-торов,в основе которых – смысловая нагрузка слов (коннотации) и грамматические правила (сочетаемость слов в предложении). Таким образом, курсантам не следует полагаться лишь на базовую лексику, изо всех сил пытаясь четко выражать свои мысли. Необходимо учитывать нюансы употребления конкретных лексико-грамматических моделей, а затем запоминать контекст, используя всевозможные мнемонические приемы (десеман-тизация, визуализация, ассоциации, раскрашивание, отсчитывание, озвучивание, аббревиация, записывание, моделирование).

Формирование ССГ при гибридном обучении в смарт-образова-нии [4, с. 3] происходит в рамках отдельного модуля (темы) с предваряющим реестром терминов, акронимов и словосочетаний, затем развивается по спирали, концентрами, объединяя ряд модулей (тем) в единое целое – курс обучения ИЯ. Слова, особенно ключевые, профессионально-значимые, приводятся в изолированных, связных комбинациях, добытых путем выборки из актуальных источников, чтобы побудить обучающихся заметить и запомнить их посредством выполнения упражнений с опорами (визуальными и ау-диолингвальными) и с применением систем перевода. Записи выполняются в электронном и рукописном видах. Преподаватель организует мероприятия, способствующие са-мокоррекции (например, эталонные высказывания и видеопросмотры), делает замечания и дает необходимые устные и письменные пояснения. Для оптимального комбинирования слов выполняется контекстный перевод, просмотровое, изучающее чтение, аудирование и осуществляется проектная деятельность.

Выводы. СС как графический и слуховой «ориентир информации» структуры языка поливалентно, имеет сильную или слабую валентность («функциональный вес/ стержень») и определенный ракурс изучения, а именно:

-

• основание (сфера использования, смысл или концепт);

-

• ядро (определенные виды или типы связи слов);

-

• метаязыковая интерпретация: совокупность связей, ассоциаций, структурных компонентов, внутренних смысловых нюансов высказывания, аналитических и синтетических языковых средств (Б.В. Апухтин, А.А. Леонтьев и др.).

ССГ является важным параметром обучения не только человеческого, но и искусственного иноязычного интеллекта для применения в квази-реальной, учебной обстановке контекстуального перевода. Имеющиеся базы «полезных» СС, например, по типу собрания Г. Клейзера, объединенные по синтаксическому, тематическому и содержательному принципам [8], содействуют повышению личностной коммуникативной компетентности [5] и налаживанию эффективного общения с представителями других стран и народов. Усвоение и отработка устойчивых многокомпонентных единств (далее – МКЕ) с использованием приемов перевода и фреймов-подсказок в контексте определяет степень эффективности общения.

Предложенную модель формирования ССГ, по нашему мнению, следует включить в состав структурно-организованного проблемно-ориентированного гибридного обучения, поскольку она учитывает эвристичность поисковых стратегий и метазнание как понимание функционирования собственных познавательных и эмоциональных процессов в связи с предметной и профессиональной деятельностью. Следует отметить, что данная модель ССГ адекватна и эффективна, поскольку отвечает потребностям повышения профессиональной компетентности во взаимосвязи и взаимовлиянии со средой, предметом деятельности, когнитивными и креативными личностными особенностями. Так при обучении ИЯ выстраиваются положительные личностные установки, формируются саморегуляцион-

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗОВОЙ ГОТОВНОСТИ В ГИБРИДНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ные, когнитивные навыки, включая языковое чутье и эрудицию, что проверяется комплексным тестированием до, во время и после прохождения обучения, задействуется «батарея» тестов от диагностических и контрольных до итоговых и тестов на остаточные знания.

Применение методик изучения коллокаций на основе генерации и интеграции знаний, умений и навыков (далее – ЗУН) в рамках ограниченных временными рамками задач, традиционных и контекстных решений формирует ССГ как основу развития коммуникативной и профессиональной компетентности. И если ИИ создает предпосылки для понятного и приятного общения между машиной и человеком (автоматизированная озвучка, транскрибирование, субтитры), то преподаватель, задействуя весь арсенал стратегий обучения (интерактивные, ситуативные, проектные), личностный потенциал (каналы восприятия; интеллект, эмоции, воля, характер: состязательность, самостоятельность, коммуникативность, аналитизм, эрудиция) и образовательные технологии (внутренние, мобильные и внешние), облегчает и ускоряет процесс обучения иностранному языку, улучшает качество машинного перевода и человеческого общения, содействуя оперативности, качественности и эффективности выполнения задач профессионально значимого обучения в рамках минимального, расширенного или продвинутого общения.

Список литературы Методика формирования фразовой готовности в гибридном академическом преподавании и обучении иностранному языку

- Баграмова Н.В. Лингвидидактические основы обучения второму иностранному языку: учебное пособие. СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. 221 с.

- Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. Методика преподавания иностранных языков: учебник. М.: Высшая школа, 1982. 373 с.

- Крылова О.В. Понятие и состав словосочетательной готовности как аспекта формирования коммуникативной компетенции курсантов при обучении иностранному языку // Высшее образование сегодня. 2023. № 3. С. 61-68. EDN: NXKZGN

- Романова М.В., Сухина Н.Н. Обучение иностранному языку в сотрудничестве с применением цифровых технологий // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т. 11, № 2. URL: https://mir-nauki.com/PDF/43PDMN223.pdf (дата обращения: 12.06.2023). EDN: MLCDWD

- Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. Методология, теория, практика. М., 2005. 222 с. EDN: QTZYMX

- Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М.: Астрель; АСТ; Хранитель, 2007. 746 с. EDN: VOQVJG

- Eason J.M. Leveraging Artificial Intelligence for Assigning ILR Ratings to Authentic Content. Applied Language Learning. 2023. Vol. 33. Р. 71-81. URL: https://www.dliflc.edu/wp-content/uploads/2023/07/ALL-Vol-33-2023.pdf (дата обращения: 08.07.2023).

- Kleiser G. Fifteen Thousand Useful Phrases. 2008. URL: https://in.okfn.org/files/2013/07/Fifteen-Thousand-Useful-Phrases.pdf (дата обращения: 11.05.2023).