Методика использования компонентного анализа семантики фразеологических единиц в начальной школе

Автор: Гриднева Татьяна Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки и психология

Статья в выпуске: 1 (72), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается применение компонентного анализа семантики фразеологических единиц в методике изучения фразеологии в начальной школе. Выделяется несколько направлений в рамках заявленной методики. Указывается на способность анализа лексических единиц в структуре фразеологизмов выделять семантические компоненты фразеологического значения.

Компонентный анализ, дефиниции фразеологизмов, классификация фразеологизмов, систематизация семантики фразеологических единиц, семантические признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/148311065

IDR: 148311065 | УДК: 372.8

Текст научной статьи Методика использования компонентного анализа семантики фразеологических единиц в начальной школе

Когда на занятиях по русскому языку видишь затруднения студентов при объяснении значения некоторых идиом, при употреблении фразеологизмов в речи, вспоминаешь и оцениваешь как призыв строки из стихотворения Анны Андреевны Ахматовой «Мужество»: «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово…!». Сегодня мы также задумываемся о том, как сохранить русский язык – наше великое достояние. Во внимательном и бережном отношении нуждаются фразеологизмы – уникальные образные единицы, зеркало культуры народа, его менталитета.

В связи с этим необходимо подумать, как вовлекать человека в содержание фразеологической картины мира. Уже в начальной школе учащиеся начинают знакомиться с устойчивыми сочетаниями. Фразеологизмы, незначительный теоретический материал, а также задания и упражнения включены в учебные пособия по русскому языку для начальной школы. В учебники для образовательной системы «Начальная школа 21 века» введено понятие фразеологии как раздела науки о языке, изучающего устойчивые сочетания. Также в учебнике для второго класса есть сведения о происхождении термина «фразеология» ( фразис в переводе с древнегреческого языка значит «выражение») [13, с. 102], о чём уже говорилось в нашей публикации [4].

Опыт работы учителей, многочисленные опросы учащихся показывают, что образная многоаспектная семантика фразеологизмов трудна для восприятия детьми младшего школьного возраста. Непонимание учащимися фразеологического значения влияет на использование фразеологизмов в речи. Все же мы не теряем надежд на то, что учащиеся успешно освоят значения фразеологизмов, и используем соответствующую методику.

Хотелось бы поговорить о методе компонентного анализа, разработанного в лингвистике, и о возможности его использования в методике изучения фразеологической семантики в школе. Слово компонент в Малом Академическом словаре толкуется как ‘составная часть чего-либо’ [14, с. 86]. Традиционно в лингвистике компонентный анализ предполагает исследование содержательной стороны языковой единицы. Метод компонентного анализа подразумевает разложение значения на минимальные семантические составляющие – семы. Сначала компонентный анализ проводился на материале фонетических единиц (работы Н.С. Трубецкого) [16], затем – на материале грамматики (работы Р.О. Якобсона) [19], позднее семы стали выделяться в значении лексических и фразеологических единиц (Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, И.М. Кобозева, В.Н. Телия и другие исследователи) [1, 6, 15]. Интересным опытом систематизации лексических единиц по классам на основе компонентного семантического анализа считается Русский семантический словарь под редакцией Н.Ю. Шведовой [12]. Составители предлагают к рассмотрению различные классификации, принципы которых применимы к систематизации семантики фразеологических единиц. В процессе компонентного анализа рассматриваются однородные единицы, в семантике выделяется минимальный набор дифференциальных (отличительных) и интегральных (общих) признаков.

Следует отметить, что алгоритм полного компонентного анализа включает: 1) выделение при использовании толковых, синонимических словарей лексико-семантических групп; 2) составление общего списка сем, встретившихся в дефинициях слов данной группы; 3) построение таблицы семного состава единиц анализируемой группы; 4) обозначение антонимичных семантических признаков. В школе возможно и целесообразно осуществлять лишь отдельные этапы рассматриваемого анализа, в частности, – на соотношение значения фразеологизмов и их словарных дефиниций.

Известно, что в начальной школе учащиеся прежде всего убеждаются в существовании фразеологизмов, когда слышат их в речи педагога, видят в текстах. Для понимания значения фразеологизмов важна лексикографическая работа. Значения фразеологических единиц рассматриваются во Фразеологических Академических словарях А.И. Молоткова, В.П. Жукова, А.И. Федорова, Р.И. Яранцева и других авторов [5, 17, 20]. Интересный материал представлен в существующих Фразеологических словарях для младших школьников В.А. Волиной, Т.Г. Никитиной, Е.И. Рогалёвой и др. [3, 10]. Толкование значения фразеологизма содержит определённую информацию об их компонентном семантическом (семном) составе. Например: толкование фразеологизма из-под палки – ‘по принуждению, под страхом наказания, не по своей воле (делать что-нибудь)’ – достаточно точно раскрывает его суть, показывает особенности употребления. Как полагают лингвисты, компонентный состав представлен в словарных толкованиях неодинаково, порой в скрытом виде, об этом сказано в работах теоретиков фразеологии – В.Л. Архангельского, В.В. Виноградова, Н.М. Шанского [2, 18]. И тогда определению особенностей семантической структуры фразеологизмов помогут слова-сопроводители, примером тому может служить толкование фразеологизма (идти) нога в ногу – ‘действовать, развиваться и т. п. наравне с кем-либо или с чем-либо, не отставать от кого-либо или от чего-либо в каком-либо отношении’. Толкование фразеологического значения в совокупности со словом-сопроводителем указывает на то, что единица обозначает осуществление совместного действия.

В связи с анализом фразеологических токований, или дефиниций, на пути к поиску общих семантических признаков намечаются два противоположных и в то же время взаимосвязанных направления: 1) от ознакомления с фразеологизмом – к рассмотрению его толкования; 2) от анализа толкования – к воспроизведению фразеологизма. Содержание каждого направления реализуется в конкретных упражнениях.

Выполнение двух видов упражнений предваряют обучающие задания, в процессе выполнения которых рассматриваются фразеологизмы и их толкования, выявляются существенные признаки семантики единиц. Например, объяснение фразеологизма гладить по шерсти – ‘говорить или делать что-либо в соответствии с чьим-либо желанием, в угоду кому-либо’ [9, с. 102] – начинается с поиска семантического компонента; с учащимися ведётся беседа о том, в какой ситуации гладят по шерсти кошку и как меняется настроение животного. Таким образом, раскрывается значение единицы, что помогает найти смысловые компоненты ‘угождение’, ‘желание’.

В процессе выполнения упражнений типа «от фразеологизма – к толкованию» на основе дефиниции выявляются общие семантические признаки для нескольких фразеологизмов. Вначале предлагаются фразеологизмы, значения которых нужно определить; на основе их определений необходимо сгруппировать фразеологизмы. Например: повернуться негде, набираться ума, с умом, своя голова на плечах, с головой, ума палата, засучив рукава, семи пядей во лбу, быть на голову выше, схватывать на лету, в поте лица, не покладая рук, не разгибая спины, яблоку негде упасть, ни встать ни сесть.

В процессе знакомства с фразеологизмами и их толкованиями выясняется, что для одной группы единиц общими семантическими признаками являются ‘ум’, ‘приобретение ума’, ‘разумное восприятие чего-либо’ . Для фразеологизмов другой группы - ‘труд’, ‘неравнодушие’, ‘усердие’ . В процессе выделения третьей группы фразеологизмов обнаруживаются признаки ‘большое количество’, ‘теснота’, ‘неудобство’. Прочитанные единицы распределяются в следующие группы: 1) с умом, семи пядей во лбу и др.; 2) засучив рукава, в поте лица и др.; 3) яблоку негде упасть, повернуться негде и др.

При выполнении упражнений типа «от объяснения – к фразеологизму» учащиеся под руководством учителя анализируют толкования: ‘без предубеждений, искренне, откровенно’, ‘проявлять самообладание, сохранять хладнокровие, уметь сдерживать свои порывы’, ‘вести себя смело, отважно’, находят существенные признаки и приходят к выводу, что им соответствуют фразеологизмы открывать душу, говорить по душам, от всего сердца, положа руку на сердце, как на духу, в открытую, без обиняков, невзирая на лица, владеть собой, брать себя в руки, держать себя в руках, пойти в огонь и в воду, брать на себя смелость, смотреть правде в глаза, глазом не моргнуть, стиснув зубы, море по колено. Общими семантическими компонентами единиц в выделенных группировках являются следующие: ‘самообладание’, ‘выдержка’, ‘сила воли’, ‘бесстрашие’, ‘смелость’, ‘ум’, ‘разум’, ‘прямота’, ‘искренность’, ‘откровенность’ и др. На основе выделения признаков фразеологизмы объединяются в группы.

Учащиеся приходят к выводу, что фразеологизмы раскрывают черты человека, его способности, умение вести себя. В процессе анализа фразеологизмов, их значений, семантических признаков происходит расширение фразеологического запаса учащихся.

Уникальность и ценность фразеологизмов заключается в том, что они не столько именуют явления действительности, обозначают отношения между людьми, раскрывают взгляд человека на объекты действительности, сколько отображают эмоциональную оценку этих явлений, оценку человеческих качеств, взаимоотношений, например: фразеологизм на ять – служит для выражения положительного отношения к выполненным делам, фразеологизм рука об руку – характеризует совместную дружную работу, деятельность, что несёт положительную эмоциональную оценку. В процессе анализа словарных дефиниций выделяются оценочные и эмотивные признаки, которые являются основой для характеристики фразеологизмов, их сопоставления и включения в группы.

Наличие семантического эмотивного признака в структуре фразеологического значения позволяет группировать фразеологические единицы с позиции выражения, например: 1) огорчения, грусти, тоски: вешать голову (головушку), вешать нос, брать за душу, сам не свой, скребёт на душе (на сердце), кошки скребут на душе; 2) восхищения, восторга, радости, счастья: быть на седьмом небе, дух захватывает, воспрянуть духом, родиться в сорочке, взять за душу, на радостях и другие.

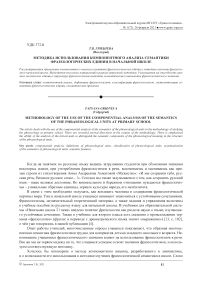

Анализ семантики номинативных единиц во всех его проявлениях – один из ведущих в начальной школе (М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева) [8, 10]. Лингвистический анализ в начальной школе, безусловно, должен сопровождаться работой с иллюстрациями. Например, необходимо к конкретному изображению человека, лицо которого выражает положительные или отрицательные эмоции (см. рис. 1 на с. 84), из предлагаемых фразеологизмов (воспрянуть духом, вешать нос, сам не свой, на радостях, быть на седьмом небе, кошки скребут на душе) выбрать подходящие по смыслу.

Рис. 1. Радость [7, c. 125]

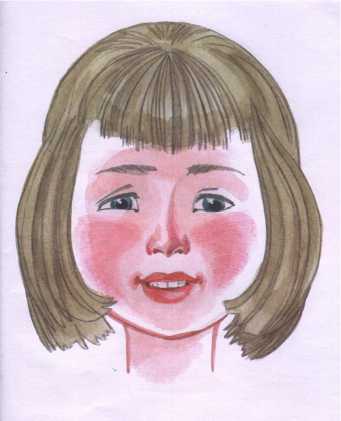

Далее выполняется более сложное задание, когда учащиеся соотносят фразеологизмы (выходить из себя, сам не свой, душа разрывается, глаза на лоб лезут, смотреть во все глаза, дух захватывает, на радостях, хоть плачь, падать духом, прятать глаза, сгорать от стыда, с открытым лицом, проглотить пилюлю) с их иллюстрациями (см. рис. 2).

Рис. 2. Положительные и отрицательные эмоции [7, c. 123]

Известно, что фразеологизм – это многокомпонентное образование, объединение «бывших» лексических единиц, семантика которых неодинаково проявляется в общей структуре. Достаточно вспомнить классификацию В.В. Виноградова [2], согласно которой компоненты имеют различную степень мотивированности (Ср.: фразеологические сращения (сломя голову), фразеологические единства (умереть от скуки), фразеологические сочетания (закадычный друг) [Там же]. И собственно фразеологизмы, и, согласно классификации Н.М. Шанского, фразеологические выражения представляют собой объединение составляющих – лексических единиц, которые также разнообразны по стилистической окраске, происхождению, активности/пассивности употребления, культурологической ценности [18]. Например, в структуру собственно фразеологических единиц витать в облаках – ‘предаваться бесплодным мечтам’, в ежовых рукавицах (держать) – ‘очень строго, сурово, ограничивая свободу действий’, вносить свою лепту – ‘принимать посильное участие в чём-либо’, выделывать вензеля – ‘идти нетвёрдым шагом’ – входят лексические единицы, значение которых требует толкования. Фразеологические единицы Верста коломенская – ‘человек очень высокого роста’, (кричать) во всю Ивановскую – ‘очень громко, с большим напряжением’ и другие – требуют культурологического комментария. Обсуждение значения лексических единиц, входящих в структуру фразеологизмов, поможет в выявлении целостного значения, поиску составляющих семантических элементов.

Метод компонентного анализа применительно к изучению фразеологизмов также может предполагать рассмотрение входящих в их структуру слов, различных по своим характеристикам.

Поиск и анализ семантических признаков в структуре фразеологических значений расширит фразеологический запас школьников, поможет им лучше усвоить фразеологизмы, будет способствовать безошибочному употреблению фразеологизмов в речи.

Список литературы Методика использования компонентного анализа семантики фразеологических единиц в начальной школе

- Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Введение в общее языкознание. Волгоград: Перемена, 1998.

- Виноградов В.В. Основные типы фразеологических единиц в русском языке // Русский язык (Грамматическое учение о слове) / под ред. Г.А. Золотовой, 4е изд. М.: Рус. язык, 2001. С. 21–28.

- Волина В.А. Фразеологический словарь. М.: АСТПРЕСС, 1997.

- Гриднева Т.В. Формирование языковой картины мира младшего школьника в процессе изучения фразеологии // Электрон. науч.образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2019. No 6(65). С. 141–144. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1574943896.pdf (дата обращения: 15.02.2021).

- Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. М.: Рус. яз., 1987.

- Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

- Ковалец И.В. Азбука эмоций. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.

- Львов М.Р. Справочник по методике преподавания русского языка. М.: ИЦ «Академия»; «Высшая школа», 1999.

- Молотков А.И. (ред.). Фразеологический словарь русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1967.

- Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. М.: Просвещение, 1979.

- Рогалёва Е.И., Никитина Т.Г. Сами с усами: весёлый фразеологический словарь. М.: Издат. дом Мещерякова, 2018.

- Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений: в 2х т. М.: Азбуковник, 1998.

- Русский язык. 2 класс: в 2х ч. Ч. 2. [С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]]. 4е изд. М.: ВентанаГраф, 2012.

- Словарь русского языка: в 4х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 2е изд. М.: Рус. язык, 1981–1984. Т. 2. К–О. 1982.

- Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.

- Трубецкой Н.С. Основы фонологии. 2е изд. М.: АспектПресс, 2000.

- Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. М.: АСТ: Астрель, 2008.

- Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. СПб.: Специальная литература, 1996.

- Якобсон Р.О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. 1983. С. 462–482.

- Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарьсправочник. М.: Рус. яз., 2001.