Методика исследования и состояние туристской маршрутной сети России

Автор: Саранча Михаил Александрович

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Социально-экономические исследования в туризме и сервисе в России и за рубежом

Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования туристской маршрутной сети Российской Федерации, которое впервые проводилось в таких крупных масштабах. На начальном этапе была разработана методика исследования, основой которой стало комплексное рассмотрение свойств маршрутов по 11 блокам: базовые реквизиты, потребители, периодичность функционирования и ограничения, средства и способы передвижения, услуги питания и размещения, персонал, стоимостные параметры, примечания и прочие сведения. На их базе была разработана форма паспорта маршрута (состоящая из 61 вопроса), которая была разослана в региональные туристские ведомства для заполнения. Из заполненных форм информация по туристским маршрутам была сведена в единую базу данных в разрезе субъектов федерации и федеральных округов. Информация по межрегиональным маршрутам собиралась и обрабатывалась отдельно. Всего была собрана информация по шести тысячам туристских маршрутов. Отдельно была разработана и апробирована форма сбора информации по туристским маршрутам на основе интернет-портала «Живая карта». Результаты исследования показывают, что в Российской Федерации по количеству маршрутов резко преобладают внутрирегиональные. Межрегиональные маршруты, несмотря на незначительное количество, выполняют важные интеграционные функции туристских потенциалов территорий и являются основой для углубления данных процессов. Наиболее развита маршрутная сеть в Центральном федеральном округе, наименее - в Северо-Кавказском. Большая часть сети сформировалась в 2010-е гг., по тематике преобладают познавательные, образовательные, экологические и спортивные маршруты. В работе с потребителем со стороны туристских фирм наблюдается слабая их сегментация, единственным классом, который выступает опорой, являются учащиеся школ, вузов и других заведения. В России преобладают маршруты малой протяженности и продолжительностью в один или два дня, сезонность характерна лишь для 19% маршрутов. Отмечается крайне низкое организованное использование услуг питания и, особенно, размещения, тем самым сильно снижая эффективность воздействия туристской деятельности на принимающие туристов территории.

Инвентаризация, методика, регион, российская федерация, систематизация, данные, туристский маршрут

Короткий адрес: https://sciup.org/140209422

IDR: 140209422 | УДК: 338.4 | DOI: 10.12737/11293

Текст научной статьи Методика исследования и состояние туристской маршрутной сети России

Введение. Туристские маршруты выступают основным базисом реализации туристского продукта территорий, однако в отечественной науке и практике проблематика сбора, систематизации, должной репрезентации и аналитики информации о туристской маршрутной сети освещена недостаточно. Реализация подобных исследований позволит выявить текущую ситуацию и наметить пути развития маршрутной сети внутреннего туризма в Российской Федерации, создать соответствующую репрезентативную базу данных, доступную для потребителей и решить множество других проблем туристской сферы, а также социально-экономического развития страны.

Целью исследования стали разработка и апробирование методики сбора, систематизации и репрезентации информации о туристской маршрутной сети Российской Федерации.

Исследование проведено в рамках проекта № 114–14–11–18–03 «Федерального агентства по туризму» [2].

Методология исследования. Туристский маршрут, несмотря на кажущуюся простоту, является относительно сложным предметом исследований, так как обладает большим спек-

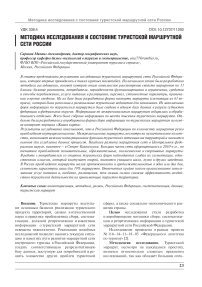

Рис. 1. Основные тематические блоки информации о туристских маршрутах

тром свойств. Кроме того, решение проблематики инвентаризации информации о туристской маршрутной сети масштабов всей страны требует комплексного и системного подхода. В связи с этим, все параметры свойств туристских маршрутов были разделены на 11 тематических блоков (рис. 1).

На основе предложенной схемы была разработана форма паспорта маршрута (содержащая 61 вопрос) в виде стандартной таблицы и специального файла базы данных с формой и интегрирующими таблицами. Кроме того, на базе интернет-портала проекта «Живая карта» была также сформирована более развернутая специальная форма для введения и репрезентации информации о туристских маршрутах. Вместе с сопроводительным письмом форма паспорта маршрута была разослана в профильные региональные ведомства, где она заполнялась и высылалась обратно. По межрегиональным маршрутам информация собиралась посредством работы с туроператорами, Федеральным агентством по туризму и открытыми источниками информации. Собранные сведения сводились в единую базу данных. В результате была собрана и обработана информация о 6 тыс. туристских маршрутах, которые были систематизированы по субъектам федерации и федеральным округам, в отдельную группу были вынесены межрегиональные маршруты [1].

Результаты исследования. По количеству туристских маршрутов сильно доминируют внутрирегиональные. Однако, несмотря на незначительное количество, межрегиональные маршруты выполняют важнейшие функции, формируя каркас интеграции туристских потенциалов регионов страны.

Формирование маршрутной сети наиболее активно происходит в последние 2 года (39% от общего числа), до 2000 г. сформировалось всего 5% ныне существующих маршрутов. В тематической структуре маршрутов наблюдается классическая для нашей страны ориентация туристских фирм на познавательно-образовательный тип. Более 40% маршрутов имеют познавательную тематику, еще 15% преследуют образовательные цели. К лидирующим относятся также маршруты экологические (13%), спортивные (7,3%), развлекательные и приключенческие – по 5%, религиозные (4,2%).

Классической является и работа туристских фирм без ориентации на конкретного потребителя (59%) или обучающихся школ и университетов (32%), при этом на взрослое население ориентировано всего 9% маршрутов. На людей, с ограниченными возможностями ориентируется всего порядка 150 маршрутов.

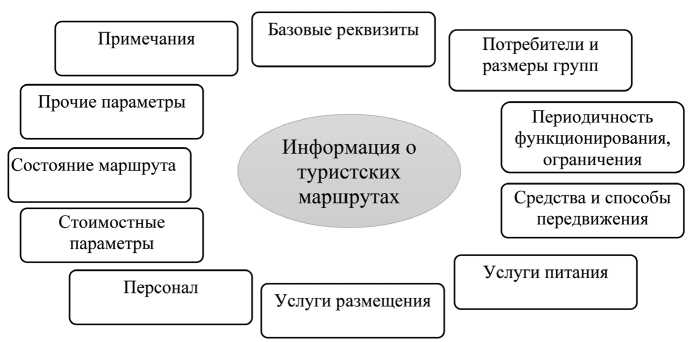

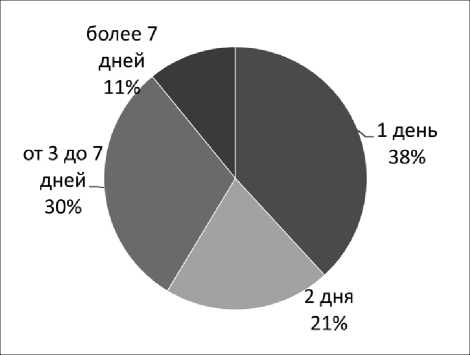

Протяженность и продолжительность туристских маршрутов показаны на рис. 2 и 3. По продолжительности доминируют экскурсионные (однодневные) и краткосрочные маршруты.

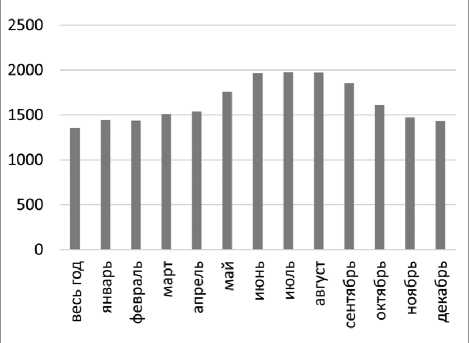

Сезонность функционирования маршрутов отражена на рис. 4. Из рисунка видно, что большая часть маршрутов функционирует круглогодично (81%), большая часть остальных маршрутов начинает работать в теплое время года, зимние маршруты в своем большинстве имеют событийную ориентацию (праздники Новый год, Рождество и т.д.) и зачастую приурочены к каникулам.

50 0

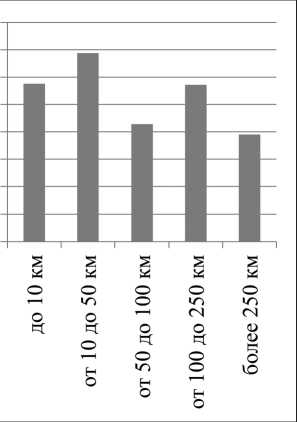

Рис. 5. Распределение маршрутов по предоставляемым услугам питания

Рис. 2. Распределение маршрутов по протяженности

Рис. 3. Распределение маршрутов по продолжительности

Рис. 4. Распределение маршрутов по периодам функционирования

При организации программ по маршрутам лишь в 55% случаев туристские фирмы транспортную услугу организуют самостоятельно (сильно преобладает автобусный), в 18% случаев используется личный транспорт и 6% – общественный. Используется преимущественно транспорт среднего уровня комфортности (60%), на малокомфортный транспорт приходится 14%.

Структура маршрутов по предоставлению услуг питания представлена на рис. 5. Необходимо отметить, что на краткосрочных маршрутах доля программ без предоставления питания или питания за свой счет преобладает.

Существенным недостатком функционирования туристской маршрутной сети является слабое задействование коллективных средств размещения, что существенно снижает получаемые выгоды от туристских потоков у принимающих территорий. Причин этого явления имеется множество, такие как краткосрочность туристских программ (преобладание экскурсионных путешествий), качество и цены услуг размещения и т.д. Это приводит к тому, что в 1/3 случаев на туристских маршрутах используются прочие средства и 9% – индивидуальные размещения, на гостиницы приходится 33%, аналогичные средства размещения – 21%, специализированные заведения (санатории и т.п. ) используются в 4% случаев.

Гиды (экскурсоводы) используются на маршрутах почти в 2/3 случаях, на 4% маршрутов используются гиды-переводчики, что говорит об их востребованности со стороны иностранных граждан. В 17% случаев используются проводники.

Последний параметр, который бы хотелось отразить в данной статье, предполагал субъек- тивную оценку на местах качества разработанности маршрутов. Исходя из того, что в реестр попали наиболее значимые и качественные маршруты регионов, 63% было оценено как высокого качества, 35% – среднего и 2% – низкого.

Заключение. Таким образом, впервые в России была проведена столь масштабная работа по сбору и систематизации информации по туристской маршрутной сети. Результаты исследования позволили сформировать начальный реестр маршрутов, для последующего наполнения и мониторинга, а обработка результатов позволила комплексно рассмотреть текущее состояние туристской маршрутной сети Российской Федерации и ее отдельных территорий.

Список литературы Методика исследования и состояние туристской маршрутной сети России

- Александрова А. Ю. Политико-административные границы: от барьера к туристскому ресурсу//Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2012. № 3. С. 15-20.

- Разработка методологии создания и ведения информационной базы маршрутной сети регионов российской федерации с целью систематизации туристских маршрутов, расположенных в регионах Российской Федерации: отчет о НИР/НИОКР/Российский государственный университет туризма и сервиса; Руководитель: М. А. Саранча; Исполнители: Платонова Н. А., Погребова Е. С., Мосалёв А. И. и др. М., 2014. 142 с. № 114-1411-18-03.

- Sakharchuk E. S., Ermakov A. S., Korneev A. A. Development of a mathematical model for optimization of transport routes for autotourists. World Applied Sciences Journal. 2013. T. 27. C. 474-477.