Методика комплексной физической подготовки студенток на основе средств танцевальной аэробики

Автор: Певнева М.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физическое воспитание детей и учащейся молодежи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: разработка методики комплексной физической подготовки студенток неспециальных вузов и экспериментальное подтверждение её эффективности. Методика исследования. В формирующем педагогическом эксперименте приняли участие 24 студентки (по 12 в контрольной и экспериментальной группах). Для контроля за уровнем физической подготовленности применялись следующие тесты: бег на 100 и 2000 метров, прыжок в длину с места, поднимание в сед, подтягивание в висе на низкой перекладине, наклон вперёд. Также определялись следующие показатели, характеризующие эффективность деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем: жизненная ёмкость лёгких, частота сердечных сокращений покоя, индекс индивидуальной аэробной подготовленности. Тестирование проводилось в начале и конце учебного года, в течение которого контрольная группа использовала только средства танцевальной аэробики, а экспериментальная занималась по разработанной методике. Достоверность различий выборочных данных определялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа. Результаты. Разработанная методика позволяет добиться в течение учебного года выраженного прироста как показателей общей выносливости, скоростно-силовых способностей, гибкости, силовой выносливости, так и показателей эффективности деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также показателя индивидуальной аэробной подготовленности.

Студентки, физическая подготовка, танцевальная аэробика

Короткий адрес: https://sciup.org/14263711

IDR: 14263711 | УДК: 378.037.1

Текст научной статьи Методика комплексной физической подготовки студенток на основе средств танцевальной аэробики

Введение. Внедрение в практику физического воспитания студенток новых систем физических упражнений имеет хорошие перспективы в связи с тем, что они подчас более привлекательны для девушек, имеют ярко выраженный положительный эмоциональный фон, легко встраиваются в структуру самостоятельных занятий физическими упражнениями. Несомненно, что к таким системам физических упражнений относятся различные виды аэробики, получившие широкую популярность как за рубежом, так и в нашей стране.

Однако в ряде работ, связанных с введением в процесс физического воспитания студенток различных видов аэробики, отмечается, что применение средств аэробики не позволяет добиться у девушек комплексного развития физических качеств [1, 4, 5 и др.]. Так, в большинстве исследований отмечено повышение в результате введения занятий аэробикой уровня выносливости и гибкости, а также показателей эффективности деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, однако часто не наблюдается положительной динамики уровня скоростно-силовых способностей. Это не позволяет девушкам успешно выполнять нормативы программы по физической культуре, совершенствоваться в основных природных локомоциях человека (таких как бег и прыжки).

В связи с этим целью исследования являлась разработка методики комплексной физической подготовки студенток неспециальных вузов и экспериментальное подтверждение её эффективности.

Методика. Приступая к разработке методики физической подготовки студенток непрофильных вузов, отметим, что мы исходили из следующих принципиальных положений.

-

1. Физическая подготовка студенток должна носить

-

2. Как было установлено в ходе предварительных исследований [3], в результате применения исключительно средств аэробики у девушек выражено улучшаются показатели функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, однако не улучшаются показатели выносливости в одной из основных природных локомоций человека – длительном беге (на 2000 метров); улучшаются показатели силовой выносливости, но не растут показатели скоростно-силовых способностей, что не позволяет им успешно прогрессировать в беге на 100 метров и прыжке в длину с места.

-

3. Как было показано в предварительных исследованиях [2], базовые упражнения танцевальной аэробики и бег с максимальной и немаксимальной скоростью, а также прыжок в длину с места имеют значительные биомеханические различия, которые в целом заключаются в различных требованиях к проявлению скоростносиловых способностей и которые для соблюдения требований комплексной направленности физической подготовки делают обоснованным коррекцию этого процесса при его построении на основе средств аэробики.

-

4. Невозможность достигнуть комплексного развивающего эффекта всех основных проявлений двигательной функции девушек исключительно за счёт средств аэробики сделало обоснованным заключение о том, что для коррекции процесса их физической подготовки необходимо применение средств, двигательное содержание которых заключается в перемещении всего тела занимающегося в горизонтальном направлении: различных видов бега, беговых упражнений и горизонтальных прыжков.

комплексный характер, в результате должны прослеживаться развивающие эффекты относительно всех основных проявлений двигательной функции человека. Необходимость соблюдения комплексного, разностороннего характера физической подготовки признаётся подавляющим большинством учёных и практиков в связи с тем, что недостаточный уровень того или иного физического качества или способности свидетельствует о нарушениях в функционировании отдельных физиологических систем организма и может приводить в дальнейшем как к невозможности осуществления тех или иных двигательных действий, так и к заболеваниям различного характера.

Названные положения, в целом, сделали логически обоснованным построение процесса комплексной физической подготовки студенток на основе средств танцевальной аэробики с применением дополнительных средств, способных внести требуемые дополнительные развивающие эффекты.

В связи с этим описание методики комплексной физической подготовки студенток включает описание как аэробной части, так и дополнительной части, которая, как предполагалось, позволит сформировать новое, несвойственное для методики, построенной исключительно на основе средств аэробики, качество – комплексный характер воздействия на основные физические качества девушек.

При разработке аэробной части методики комплексной физической подготовки студенток непрофильных вузов мы руководствовались рекомендациями Н. В. Голяковой [1], Т. Н. Суетиной [4] и Т. В. Чибисовой [5].

Методика строилась из расчёта следующей структуры учебного года: сентябрь – декабрь – первый семестр учебного года, январь – сессия и каникулы, февраль – май – второй семестр учебного года.

Направленность комплексов менялась каждые четыре недели. Величина нагрузки изменялась волнообразно от недели к неделе: первая неделя – малая нагрузка, вторая неделя – бóльшая нагрузка. Необходимо отметить, что нагрузка варьировалась как по показателям деятельности сердечно-сосудистой системы, в первую очередь по частоте сердечных сокращений (ЧСС) (нагрузки аэробного характера), так и по внешним показателям (нагрузки скоростно-силового характера): скорости бега, высоте и длине прыжков и т. п. Контроль и варьирование нагрузки по ЧСС позволяли избежать явлений переутомления, учитывать индивидуальные особенности девушек, а контроль и варьирование нагрузки по степени проявления скоростно-силовых способностей давали возможность избежать перегрузки опорно-двигательного аппарата и его травмирования.

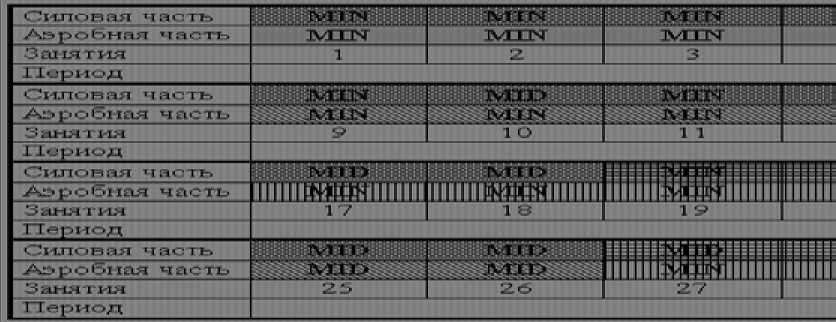

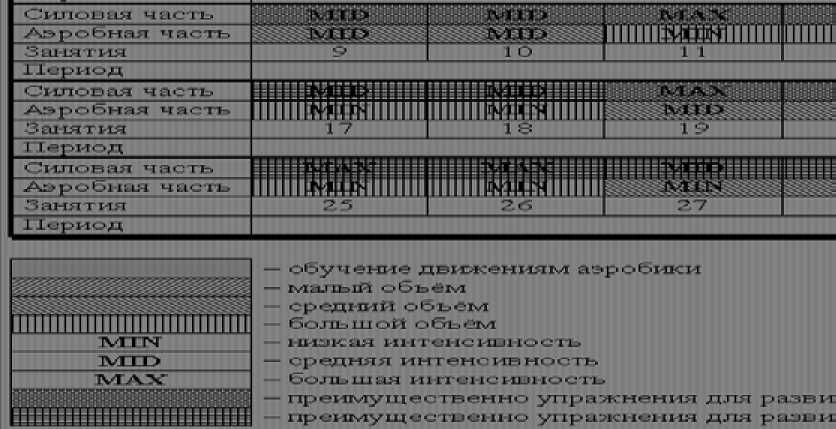

В соответствии со схемой, представленной на рисунке, учебный год был разбит на 9 периодов, в которые решались различные задачи и, соответственно, применялись различные средства и методы физической подготовки.

В первом периоде решались следующие задачи:

-

– обучение основным движениям аэробики;

-

– ознакомление со структурой занятия по аэробике;

-

– определение индивидуальных особенностей реакции организма на нагрузку, подбор музыкального сопровождения для нагрузок различной интенсивности;

-

– «втягивание» организма девушек в работу аэробного характера.

Применялся широкий круг упражнений танцевальной аэробики. Интенсивность занятий – низкая, объём аэробной части преимущественно малый (20-30 мин).

Во втором периоде решались следующие задачи:

-

– развитие аэробной выносливости – выполнение средних объёмов аэробной нагрузки низкой интенсивности;

-

– развитие выносливости в смешанном режиме – опробование средств аэробики средней интенсивности;

-

– развитие силовой выносливости – силовые упражнения в силовой части занятия;

– развитие гибкости – упражнения на гибкость в силовой и партерной части занятия.

Применялся комплекс упражнений танцевальной аэробики низкой интенсивности, продолжительность аэробной части 30-40 мин, первая и третья неделя периода занятия содержали включения от 2 до 5 мин нагрузки средней интенсивности.

Рис. Направленность занятий в первом – четвёртом и шестом – девятом периодах

В третьем периоде решались следующие задачи:

– совершенствование аэробной выносливости – выполнение больших объёмов аэробной нагрузки низкой интенсивности;

– совершенствование выносливости в смешанном режиме – выполнение малых объёмов нагрузки средней интенсивности;

– развитие скоростно-силовых способностей – выполнение большого объёма прыжковых упражнений аэробики и небольшого объёма горизонтальных прыжковых упражнений в силовой части занятия;

– совершенствование силовой выносливости;

– развитие гибкости – упражнения на гибкость в силовой и партерной части занятия.

Силовая часть первой и третьей недели периода была преимущественно направлена на совершенствование силовой выносливости (в это время также изучались и в ограниченном объёме применялись упражнения прыжкового характера с перемещением всего тела в горизонтальной плоскости: прыжок в длину с места, двойной прыжок на двух ногах, тройной прыжок с ноги на ногу и на двух ногах, перепрыгивание невысоких препятствий с раз- бега с наступанием на них и без наступания и т. п.), а второй и четвёртой недели – на развитие скоростносиловых способностей. Горизонтальные прыжки после разучивания применялись в виде подвижных игр и эстафет, что способствовало поддержанию высокого эмоционального фона и заинтересованности занимающихся. Аэробная часть занятий содержала большой объём упражнений прыжкового характера низкой интенсивности.

В четвёртом периоде решались следующие задачи:

– совершенствование выносливости в смешанном режиме – выполнение средних объёмов упражнений средней интенсивности;

– совершенствование скоростно-силовых способностей – выполнение средних объёмов горизонтальных прыжков и бега с высокой скоростью;

– совершенствование аэробной выносливости – выполнение средних и больших объёмов упражнений низкой интенсивности;

– совершенствование силовой выносливости – выполнение средних объёмов силовых упражнений в силовой части занятия;

– развитие собственно силовых способностей – вы- полнение небольших объёмов силовых упражнений с большим сопротивлением;

– развитие гибкости – упражнения на гибкость в силовой и партерной части занятия.

В первую и третью неделю в содержание аэробной части занятия включались средние объёмы упражнений средней интенсивности (до 10 мин) и до 30 мин – упражнений с низкой интенсивностью, в большом объёме применялись упражнения прыжкового характера, а содержание силовой части занятия было преимущественно направлено на развитие силовой выносливости и собственно силовых способностей. Во вторую и четвёртую неделю аэробная часть занятия включала до 40 мин упражнений низкой интенсивности, а силовая – средний объём горизонтальных прыжков и бега с высокой скоростью.

Пятый период совпадал с сессией и каникулами у студенток, он носил переходный характер. Студенткам были выданы индивидуальные задания, направленные на сохранение индивидуальной аэробной подготовленности, включавшие также небольшой объём упражнений для поддержания силовой выносливости и гибкости.

В шестом периоде (рис.) решались следующие задачи:

– совершенствование аэробной выносливости – выполнение больших объёмов упражнений низкой интенсивности;

– совершенствование силовой выносливости – выполнение средних и больших объёмов упражнений для развития силовой выносливости;

– совершенствование гибкости.

Во вторую, третью и четвёртую неделю периода выполнялись большие объёмы аэробных упражнений низкой интенсивности, при этом в первую и третью неделю в силовой части выполнялись средние, а во вторую и четвёртую неделю – большие объёмы упражнений, направленных на развитие силовой выносливости. Горизонтальные прыжковые упражнения и бег с различной скоростью в этом периоде применялись эпизодически с целью поддержания достигнутого уровня скоростно-силовых способностей.

В седьмом периоде решались следующие задачи:

– совершенствование аэробной выносливости – выполнение больших объёмов упражнений низкой интенсивности;

– развитие выносливости в смешанном режиме – выполнение средних объёмов упражнений средней интенсивности;

– совершенствование силовой выносливости – выполнение большого числа упражнений со средними сопротивлениями;

– развитие собственно силовых способностей – выполнение упражнений с большими и максимальными сопротивлениями;

– развитие скоростно-силовых способностей – применение больших объёмов аэробных упражнений прыжкового характера, а также выполнение горизонтальных прыжковых упражнений;

– совершенствование гибкости.

В первую и третью неделю цикла выполнялись средние объёмы аэробных упражнений со средней интенсивностью. В первую неделю выполнялся средний объём упражнений для развития силовой выносливости средней интенсивности, а в третью неделю применялись преимущественно горизонтальные прыжки и бег с высокой скоростью, которые предварялись упражнениями для развития собственно-силовых способностей во вторую неделю. Упражнения для развития собственно силовых способностей применялись также в четвёртую неделю цикла. Во вторую и четвёртую неделю также выполнялись большие объёмы малоинтенсивных аэробных упражнений.

Основными задачами восьмого периода были следующие:

– поддержание уровня аэробной выносливости – выполнение больших объёмов малоинтенсивных аэробных упражнений;

– поддержание уровня выносливости в смешанном режиме – выполнение среднего объёма упражнений средней интенсивности;

– развитие анаэробной выносливости – выполнение небольших объёмов упражнений в высоком темпе;

– развитие скоростно-силовых способностей – выполнение горизонтальных прыжков и бега с максимальной и непредельной скоростью, преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий;

– поддержание уровня силовой выносливости – выполнение средних объёмов силовых упражнений со средними сопротивлениями;

– поддержание уровня собственно силовых способностей – выполнение небольшого объёма упражнений с большими и максимальными сопротивлениями;

– совершенствование гибкости.

В восьмом периоде впервые применялись горизонтальные прыжки на дальность, бег с максимальной скоростью и спрыгивание с возвышений 40-50 см с отпрыгиванием вперёд. Эти средства применялись в небольшом объёме в зависимости от уровня подготовленности и массы тела занимающихся. Это позволило избежать чрезмерной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Названные упражнения применялись в одном из занятий третьей недели периода. Преимущественно развитию скоростно-силовых способностей была посвящена также первая неделя периода, однако на этой неделе применялись скоростно-силовые упражнения средней (непредельной) интенсивности. Также впервые в восьмом периоде применялись упражнения аэробики высокой интенсивности для развития анаэробной выносливости. Подобные упражнения включались в аэробную часть второй и четвёртой недель (по одному занятию). В первую и третью неделю цикла применялись большие объёмы аэробных упражнений малой интенсивности, а во вторую и четвёртую – средние объёмы упражнений средней интенсивности.

Девятый, заключительный, период был посвящён решению следующих задач:

– совершенствование скоростно-силовых способностей;

– поддержание уровня аэробной и смешанной выносливости;

– поддержание уровня собственно силовых способностей и силовой выносливости;

– совершенствование гибкости.

В этом периоде применялось наибольшее среди других периодов число упражнений для развития скоростно-силовых способностей, в том числе большой интенсивности. В первую и третью неделю выполнялись также большие объёмы упражнений аэробной направленности, а во вторую и четвёртую – средние объёмы упражнений малой интенсивности. Особо отметим, что в четвёртую неделю общая нагрузка была снижена, что позволило девушкам восстановить силы и подготовиться к тестированию физической подготовленности.

Занятия аэробикой строились по традиционной схеме и включали разминку, аэробную часть, силовую или партерную часть и заминку. Предлагаемые средства коррекции физической подготовки студенток для придания ей комплексного характера вводились после аэробной части во время силовой или партерной части.

Интенсивность занятий контролировалась по ЧСС и определялась следующим образом: до 140 уд/мин – низкая интенсивность; 140–160 уд/мин – средняя интенсивность; 160-180 уд/мин – высокая интенсивность.

Проверка эффективности разработанной методики комплексной физической подготовки студенток непрофильных вузов проводилась по классической схеме. Были сформированы контрольная и экспериментальная группы. Предполагалось, что если в начале эксперимента отобранные группы будут идентичны по показателям физической подготовленности, а также по показателям роста, массы тела и возраста, в течение эксперимента контрольная группа будет применять в физическом воспитании только традиционные средства танцевальной аэробики, экспериментальная группа будет заниматься по разработанной методике, и в конце эксперимента будут зафиксированы достоверно более высокие результаты в тестах физической подготовленности у студенток экспериментальной группы, то эффективность разработанной методики будет доказана.

В исследовании применялись следующие тесты физической подготовленности: бег на 100 и 2000 метров, прыжок в длину с места, поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой, подтягивание в висе лёжа (перекладина на высоте 90 см), наклон вперёд из положения стоя. Также определялись показатели, характеризующие эффективность функционирования дыхательной (жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ)) и сердечно-сосудистой систем (ЧСС покоя (средняя за 3 мин) в положении лёжа), индекс индивидуальной аэробной подготовленности (ИИАП) определялся при помощи безнагрузочного фитнес-теста, разработанного фирмой Полар (http:// www.polar.fi/ru ), и монитора сердечного ритма (Polar S810i).

Достоверность различий выборочных данных определялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).

Результаты. В начале формирующего педагогического эксперимента студентки контрольной и экспериментальной групп не имели достоверных различий по показателям роста, массы тела и возрасту. Не было достоверных различий у студенток в контрольной и экспериментальной группах и по показателям физической подготовленности, а также по показателям жизненной ёмкости лёгких, частоты сердечных сокращений в покое и индивидуальной аэробной подготовленности.

Как следует из анализа данных таблицы, в конце формирующего педагогического эксперимента в контрольной и экспериментальной группах не имели достоверных различий показатели жизненной ёмкости лёгких, частоты сердечных сокращений в покое, индекса индивидуальной аэробной подготовленности, силовой выносливости (в тестах «поднимание в сед» и «подтягивание») и гибкости.

Таблица

Показатели функционального стояния и физической подготовленности студенток в конце формирующего педагогического эксперимента

|

Показатели и тесты |

Величины и результаты ( х± 5 ) |

Достоверность различий |

|

|

контрольная |

экспериментальная |

||

|

ЖЕЛ (мл) |

2975±286 |

2992±162 |

p>0,05 |

|

ЧССпокоя(уд/мин) |

71±3,1 |

72±3,2 |

p>0,05 |

|

ИИАП (отн. ед.) |

35,8±2,82 |

35,9±3,63 |

p>0,05 |

|

Бег 100 м (с) |

17,2±0,65 |

16,7±0,49 |

p<0,05 |

|

Бег 2000 м (с) |

693±55,6 |

647±45,7 |

p<0,05 |

|

Поднимание туловища в сед (раз) |

37,1±2,39 |

37,5±3,06 |

p>0,05 |

|

Прыжок в длину с места (см) |

170±6,4 |

189±9,2 |

p<0,001 |

|

Подтягивание на низкой перекладине (раз) |

15,3±1,56 |

15,7±1,67 |

p>0,05 |

|

Наклон вперёд стоя (см) |

5,1±0,79 |

5,0±1,76 |

p>0,05 |

Иными словами, преимущества применения средств аэробики сохранились в разработанной нами методике, что позволяет эффективно развивать силовую выносливость и гибкость, а также улучшать показатели качества функционирования дыхательной и сердечнососудистой систем.

В то же время в конце формирующего педагогического эксперимента результаты в беге на 100 метров, прыжке в длину с места и беге на 2000 метров в экспериментальной группе оказались достоверно выше, чем в контрольной.

Вывод. Таким образом, методика физической подготовки студенток, основанная на применении средств танцевальной аэробики и прыжковых упражнений, связанных с перемещением всего тела по горизонтали, а также различных видов бега и беговых упражнений, позволяет не только оказывать эффективное развивающее воздействие на показатели деятельности важнейших физиологических систем организма девушек (дыхательной и сердечно-сосудистой), но и соответствующим образом совершенствовать координации, связанные с перемещением всего тела в пространстве, и скоростно-силовые способности. Это, в целом, позволяет значительно улучшить показатели физической подготовленности девушек в широком круге тестов, добиться подлинно комплексного воздействия на проявление двигательной функции студенток.