Методика отбора высокопродуктивных генотипов сои в селекционном питомнике

Автор: Трунова М.В.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 4 (172), 2017 года.

Бесплатный доступ

На основании анализа данных об урожайности, уборочном индексе и биомассе различных сортов сои на делянках разной конфигурации разработана методика отбора высокопродуктивных генотипов в селекционном питомнике. Предлагается при выделении селекционно ценных генотипов проводить анализ связи урожайности семян в конкурсном испытании сортов сои с продолжительностью вегетационного периода и в зависимости от направления выявленной связи применять разные критерии отбора. В годы, когда связь между урожайностью семян сои и продолжительностью вегетационного периода положительная, на малых однорядных делянках эффективен отбор генотипов по прямому признаку «масса семян», а в годы с отрицательной корреляцией - по уборочному индексу.

Соя, селекционный питомник, урожайность, уборочный индекс, масса семян, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/142214636

IDR: 142214636 | УДК: 633.853.52:631.52(470.62)

Текст научной статьи Методика отбора высокопродуктивных генотипов сои в селекционном питомнике

Введение. Из-за ограниченного количества семян на ранних этапах селекционного процесса селекционеры вынуждены оценивать материал на малых делянках без повторностей. Вполне очевидно, что точность таких оценок не может быть высокой из-за проявления конкурентного взаимодействия соседних делянок, небольшой их площади и неравномерности почвенного плодородия. По этой причине на начальных этапах реализации селекционной программы бракуется и безвозвратно теряется 60– 90 % селекционного материала [1].

Несмотря на существование проблемы, усовершенствованию методов отбора ценных генотипов на стадии селекционного питомника в последнее время исследователями уделяется недостаточно внимания. Видимо, это связано с довольно прочно устоявшимися схемами селекционного процесса у культур-самоопылителей. В то же время достаточно много исследований посвящено изучению хозяйственно ценных признаков отдельных растений (элементов структуры урожая), с улучшением которых связывается прогресс в повышении продуктивности новых сортов [2; 3; 4].

На сое признаками, определяющими урожайность сорта, многие исследователи считают число бобов и семян, их крупность, число продуктивных и непродуктивных узлов, ветвей и прочих элементов 25

структуры урожая [5; 6; 7; 8]. Однако, с одной стороны, согласно данным Дьякова [9] и многих других исследователей, вести отбор на урожайность по этим признакам бесперспективно, а, с другой стороны, если рассматривать селекционный питомник, практически невозможно из-за большого объёма работы. В этом звене селекционного процесса, кроме визуальной оценки по некоторым высоко-наследуемым признакам, при небольших затратах труда возможно получение данных о массе всей надземной части растений (массе снопа) и массе семян с единицы площади. Дополнительную полезную информацию представляет расчётная величина – уборочный индекс (отношение массы семян к массе снопа). Целью проведённых исследований было выявление критериев, обеспечивающих повышение точности оценок и отборов ценных генотипов сои на этапе селекционного питомника.

Материалы и методы. Исследования проведены в течение 4-х сезонов, существенно различавшихся по погодным условиям. На изучение был взят набор сортообразцов сои в количестве 51 шт., относящихся к разным морфобиологическим группам. Для оценки сортообразцов использовали варианты делянок различной конфигурации, соответствующие разным этапам селекционного процесса. В их числе делянки, аналогичные конкурсному сортоиспытанию (КСИ) ВНИИ масличных культур, и три типа делянок, имитирующие селекционный питомник (СП).

Вариант А – делянка, соответствующая КСИ, представляла собой четыре ряда общей площадью 28,0 м2, из которых два средних ряда были учётными (площадь 14 м2), а краевые – защитными. Делянки выращивали в 4-кратной повторности. Учёт урожайности проводили путём скашивания селекционным комбайном и определения массы семян с учётных рядов делянки. Результаты взвешивания пересчитывали на 14 %-ную влажность.

Вариант Б – делянка, соответствующая СП. Каждый сортообразец выращивался на одном рядке длиной 2,5 м, без повторностей, площадью 1,75 м2 – СП-1.

Вариант В – делянка, соответствующая СП. Каждый сортообразец выращивался на двух смежных рядках длиной 2,5 м, без повторностей, площадью 3,5 м2 – СП-2.

Вариант Г – делянка, соответствующая СП. Каждый сортообразец выращивался на одном рядке длиной 5,0 м, без повторностей, площадью 3,5 м2 – СП-3.

Уборку вариантов Б, В и Г проводили вручную, путём срезания всех растений делянки на уровне почвы и формирования снопа. Перед обмолотом на комбайне каждый сноп взвешивали, таким образом определяя массу всей надземной части растений. После обмолота полученные со снопа семена взвешивали и приводили их массу к 14 %-ной влажности.

Полученные результаты использовали для установления соответствия оценок сортообразцов на разных вариантах делянок СП (варианты Б, В и Г) оценкам урожаев в варианте А, как наиболее точным. Степень соответствия оценок определяли путём вычисления коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Наши предыдущие исследования показали, что оценки уборочного индекса на малых делянках селекционного питомника более тесно коррелируют с ценотической урожайностью семян, оцениваемой на больших делянках, по сравнению с показателем масса семян [10]. Кроме того, статистическим анализом признаков установлена бóльшая стабильность уборочного индекса, о чём свидетельствует коэффициент вариации в 1,6 раза ниже, чем масса семян. На основании полученных результатов было сделано заключение о целесообразности оценок материала в селекционном питомнике, организуемом по типу варианта Б, поскольку при меньших трудозатратах и площади посева достигаются достаточно хорошо коррелируемые с урожайностью семян на больших делянках данные.

Вместе с тем было выявлено, что оценка и отбор на малых делянках по массе семян также могут быть результативными, но лишь в благоприятные для роста и развития растений сои годы. В связи с этим возникают закономерные вопросы: как оценить степень благоприятности погодных условий сезона выращивания для роста и развития растений сои, а также в какие годы и по каким признакам целесообразней вести отбор в селекционном питомнике.

Поскольку главным лимитирующим фактором при выращивании сои является влагообеспеченность, на основании анализа метеоданных можно предположить, что более благоприятными для роста и развития растений сои были 2015 и 2016 гг., когда сумма осадков за период вегетации была на 76–84 мм больше, чем в 2013 и 2014 гг. (табл. 1). Однако коэффициент корреляции между средней урожайностью сортов в варианте А и количеством осадков за вегетационный период (r = -0,995) и данные о средней урожайности семян опровергают это предположение.

Таблица 1

Влагообеспеченность и урожайность сортов сои по годам

ЦЭБ ВНИИМК, 2013–2016 гг., n = 51

|

Год |

Количество осадков, мм |

Средняя урожайность в варианте А, т/га |

||

|

май – июнь |

июль – август |

за вегетационный период |

||

|

2013 |

102,7 |

124,9 |

227,6 |

2,48 |

|

2014 |

174,2 |

51,3 |

225,5 |

2,44 |

|

2015 |

216,9 |

86,8 |

303,7 |

1,70 |

|

2016 |

238,3 |

71,0 |

309,3 |

1,74 |

Анализ фактических данных по осадкам явно показывает, что не от общего количества за вегетационный период, а от их распределения по фазам роста и развития растений зависит продуктивность растений. Так, в 2015–2016 гг. урожайность семян сои оказалась низкой, несмотря на бóльшее количество осадков за период вегетации растений сои, вслед- ствие того, что 2/3 их выпало в начальный период вегетации растений, и ощущался явный недобор атмосферной влаги в период цветения и налива бобов в июле и августе. Самым благоприятным для растений сои было распределение осадков в 2013 г., когда во второй половине лета выпала бóльшая их часть, что и обеспечило хорошие условия для формирования урожая семян. Высокая урожайность сортов в 2014 г. объясняется тем, что из первых двух месяцев вегетации преобладающее количество осадков пришлось на июнь, т.е. на начало критического периода по водопотреблению. На это указывают также данные о среднемесячной температуре воздуха в июне, пониженной на 1,0–1,5 °С по сравнению с аналогичным периодом других сезонов (табл. 2).

Таблица 2

Температура воздуха при выращивании сортов сои по годам г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК, 2013–2016 гг.

|

Год |

Температура воздуха, °С |

|||

|

май |

июнь |

июль |

август |

|

|

2013 |

22,0 |

23,5 |

24,9 |

25,2 |

|

2014 |

20,1 |

22,0 |

25,4 |

28,2 |

|

2015 |

18,4 |

23,0 |

25,1 |

28,2 |

|

2016 |

17,7 |

23,4 |

25,9 |

27,0 |

В целом анализ температурных данных показал отсутствие строгой зависимости урожайности сортов от среднемесячных температур воздуха в период вегетации растений. Корреляция средней урожайности сортов в варианте А со среднемесячной температурой воздуха в среднем за 4 года составила в июле -0,494, а в мае – 0,904, что, по нашему мнению, не может быть эффективным критерием оценки условий года.

Таким образом, предварительные результаты свидетельствуют о том, что принцип выбора того или иного критерия оценки и отбора в селекционном питомнике в зависимости от степени благоприятности условий года, о которых можно судить по средней урожайности сортов, является ненадёжным. Тем не менее ана-27

лиз большого объема данных показывает, что связь разных признаков на малых делянках с урожайностью на больших делянках существует и она меняется по годам (табл. 3).

Таблица 3

Корреляция (r) оценок урожайности сортов в конкурсном сортоиспытании с оценками признаков на делянках селекционного питомника разных конфигураций г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК, n=51

|

Питомник |

Оцениваемый признак |

Масса семян в КСИ, по годам |

|||

|

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

||

|

СП-1 |

Биомасса |

0,487 |

0,125 |

0,233 |

0,626 |

|

Масса семян |

0,505 |

0,482 |

0,525 |

0,574 |

|

|

УИ |

-0,012 |

0,584 |

0,610 |

0,051 |

|

|

СП-2 |

Биомасса |

0,595 |

0,067 |

-0,050 |

0,531 |

|

Масса семян |

0,600 |

0,503 |

0,481 |

0,454 |

|

|

УИ |

0,179 |

0,554 |

0,641 |

-0,112 |

|

|

СП-3 |

Биомасса |

0,635 |

0,131 |

-0,377 |

0,526 |

|

Масса семян |

0,457 |

0,472 |

0,462 |

0,477 |

|

|

УИ |

-0,271 |

0,528 |

0,780 |

-0,284 |

|

Коэффициенты корреляции переходят уровни существенности: 5 %-ный – при 0,273;

1 %-ный – при 0,354; 0,1 %-ный – при 0,443

Так, например, в 2013 и 2016 гг. отмечена достоверная на 0,1 %-ном уровне значимости связь массы семян в варианте А с биомассой и массой семян в СП всех типов, а в 2014 и 2015 гг. – с массой семян и уборочным индексом в СП всех типов. Причём во всех случаях связь с уборочным индексом оказалась выше, чем с массой семян. Исходя из того, что в 2014–2015 гг. связь с биомассой была от недостоверной до достоверно-отрицательной на 0,1 %-ном уровне значимости, можно сделать заключение о недостаточной засухоустойчивости сортов, которые накопили большую биомассу в благоприятный по водообеспеченности вегетативный период, но не смогли ее рационально перераспределить в семена в период засухи.

Детальный анализ данных разных лет оценок показывает, что между урожайностью семян в варианте А и признаками малых делянок выявляется более определённая связь, если в пределах каждого года учитывать характер зависимости урожайности сортов от продолжительности их 28

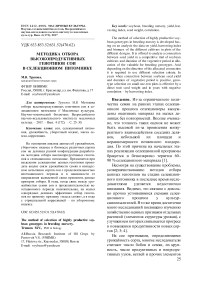

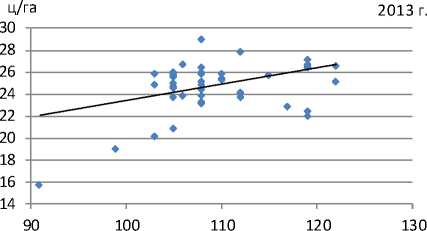

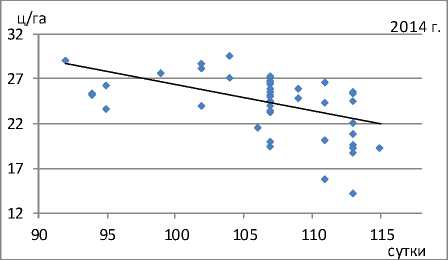

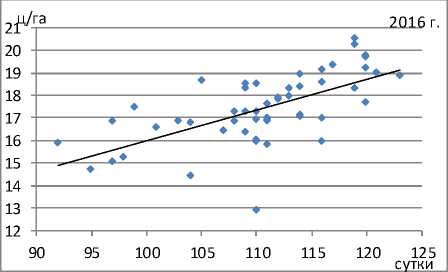

вегетационных периодов. В наших исследованиях характер этой связи по годам выглядит следующим образом (рисунок).

сутки

Рисунок – Регрессия урожайности семян сортов сои в варианте А на продолжительность их вегетационных периодов

Представленные на диаграммах данные показывают не усреднённую степень благоприятности условий года для всех сортов, а степень благоприятности для сортов той или иной группы спелости. Так, судя по наклону линии регрессии погодные условия 2013 и 2016 гг. более благоприятно сложились для сортов с продолжительным вегетационным периодом, а 2014 и 2015 гг. – для раннеспелых.

Сопоставляя данные таблицы 3 с зависимостью признаков на рисунке, не трудно заметить, что в годы, когда регрессия урожайности сортов на продолжительность их вегетации положительна (2013 и 2016 гг.), получены наиболее высокие значения коэффициента корреляции урожайности семян в варианте А с массой семян и массой снопа на всех вариантах (Б, В и Г) СП. Напротив, в годы, когда с увеличением продолжительности вегетационных периодов сортов урожайность снижалась (2014 и 2015 гг.), в варианте А проявилась стабильно более высокая положительная корреляция урожайности с уборочным индексом также во всех трёх вариантах СП.

Применение предварительного анализа характера связи урожайности с продолжительностью периода вегетации сортов в условиях конкретного года не требует дополнительных усилий, кроме статистических вычислений, исходными данными для которых являются результаты оценки сортов в конкурсном сортоиспытании.

Заключение. На основании полученных четырехлетних данных мы рекомендуем следующий принцип отбора ценных генотипов в селекционном питомнике. В годы, когда отмечается положительная связь продолжительности периода вегетации испытываемых в конкурсном сортоиспытании сортов с их урожайностью, оценку материала в селекционном питомнике проводить по массе семян с делянки. В засушливые годы, когда связь продолжительности периода вегетации и массы семян в КСИ отрицательная, – по уборочному индексу. Дифференцированный подход в выборе критерия отбора высокопродуктивных генотипов на стадии селекционного питомника будет способ- ствовать ускорению селекционного прогресса у сои.

Список литературы Методика отбора высокопродуктивных генотипов сои в селекционном питомнике

- Литун П.П., Манзюк В.Т., Барсуков П.Н. Методы идентификации генотипов по продуктивности растений на ранних этапах селекции//Проблемы отбора и оценки селекционного материала: сб. науч. тр. -Киев: Наукова думка, 1980. -С. 16-28.

- Розенцвейг В.Е., Голоенко Д.В., Давыденко О.Г. Динамика корреляционных связей и модель сорта сои//Сб. статей 2-й междунар. конф. по сое «Современные проблемы селекции и технологии возделывания сои», 9-10 сентября 2008 г. -Краснодар, 2008. -С. 171-177.

- Антонов С.И., Ермолина О.В. Модель масличного среднеспелого сорта сои для южной зоны Ростовской области//Зерновое хозяйство России. -2009. -№ 6. -С. 15-18.

- Гончаренко А.А., Семёнова Т.В., Ермаков С.А. Оценка прямого и коррелятивного ответов на отбор по высоте растений и продуктивности колоса у озимой ржи//Науч.-тех. бюл. ВНИИ растениевод. -1987. -№ 171. -С. 7-11.

- Ващенко Т.Г., Павлюк Н.Т., Буховец А.Г. Анализ сопряженности элементов продуктивности у сои//Селекция и семеноводство. -2004. -№ 1. -С. 10-12.

- Шевченко Н.С., Романцова И.Е. Обоснование параметров будущих сортов сои для условий ЦЧР//Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа: сб. материалов науч. конф. -Воронеж, 2006. -С. 98-105.

- Устюжанин А.П., Шевченко В.Е., Турьянский А.В., Агафонов Н.С., Ващенко Т.Г. . Селекция сортов сои северного экотипа. -Воронеж, 2007. -226 с.

- Давыденко О.Г., Голоенко Д.В., Розенцвейг В.Е. Перспективы селекции сои в ООО «Соя-Север К˚»//Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа: сб. материалов науч. конф. -Воронеж, 2006. -С. 74-78.

- Дьяков А.Б. Количественные хозяйственные признаки//В кн.: Биология, селекция и возделывание подсолнечника/Под ред. Пенчукова В.М. -М.: Агропромиздат, 1991. -С. 52-57.

- Трунова М.В., Кочегура А.В. Возможность повышения точности оценок урожайности селекционного материала сои в ранних питомниках//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2016. -Вып. 3 (167). -С. 9-15.