Методика расчета крутильных колебаний в атмосфере Земли по данным архивов NCEP/NCAR, MERRA-2, ECMWF Era-40 и Era-Interim

Автор: Зоркальцева О.С., Мордвинов В.И., Девятова Е.В., Домбровская Н.С.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена методика выделения низкочастотных вариаций усредненной вдоль широтных кругов зональной компоненты скорости ветра, которые мы назвали крутильными колебаниями. Мы сравниваем крутильные колебания, рассчитанные по данным нескольких архивов реанализа (NCEP/NCAR Reanalysis I, MERRA-2, ECWMF ERA-40 и ERA-Interim), при разных способах обработки исходных данных. Оценивается степень согласованности крутильных колебаний, полученных по данным разных архивов, обсуждаются возможности использования крутильных колебаний в исследовании циркуляционных процессов в атмосфере.

Общая циркуляция атмосферы, крутильные колебания, тропосфера, стратосфера, внезапные стратосферные потепления

Короткий адрес: https://sciup.org/142220325

IDR: 142220325 | УДК: 551.513 | DOI: 10.12737/szf-51201910

Текст научной статьи Методика расчета крутильных колебаний в атмосфере Земли по данным архивов NCEP/NCAR, MERRA-2, ECMWF Era-40 и Era-Interim

К низкочастотной изменчивости метеорологических величин относятся колебания во временном диапазоне больше синоптического, т. е. больше 7–10 сут. Низкочастотные колебания могут иметь пространственный масштаб от тысяч до нескольких десятков тысяч километров или даже носить глобальный характер, а их энергия превышает энергию возмущений в синоптическом диапазоне [Переведенцев, 1984; Barnston, Livezey, 1987; Blackmon et al., 1977; Branstator, 1992]. Причинами низкочастотной изменчивости могут быть внешнее возбуждение на нижней границе атмосферы за счет аномалий температуры поверхности океана или влагозапаса в почве; явление васцилляции (vacillation); возможность существования двух и более климатических состояний при одном и том же внешнем возбуждении; развитие долгоживущих элементов циркуляции, таких как замкнутые вихри, модоны и солитоны; волновые взаимодействия; воздействие высокочастотных нестационарных возмущений — циклонов и антициклонов [Уоллес, Блэкман, 1988]. Принципиально различными являются подходы к исследованию низкочастотной изменчивости в тропических и внетропи-ческих широтах [Roger, Chorley, 2003; Lejenäs, Madden, 2000; Madden, 2007]. В умеренных широтах низкочастотные (и крупномасштабные) аномалии, как правило, геострофичны. Это существенно упрощает анализ (но не понимание) динамики, структуры и источников низкочастотных возмущений. В тропиках условие геострофичности выполняется хуже, а неустойчивости, обусловленные вертикальными градиентами температуры и значительными потоками скрытого тепла, порождают специфическую динамику с сильной дивергентной и конвергентной составляющими и большими вертикальными скоростями.

То, что низкочастотная изменчивость имеет большие пространственные масштабы, может быть использовано для повышения качества долгосрочных прогнозов погоды и краткосрочных климатических прогнозов, особенно во внетропической зоне, характеризующейся высоким уровнем синоптического шума. Может оказаться перспективным использование информации о поведении и особенностях низкочастотных колебаний в исследовании тропосферно-стратосферных связей, например, при поиске предикторов внезапных стратосферных потеплений (ВСП).

В низкочастотном диапазоне большой интерес представляют вариации индексов Арктической и Антарктической осцилляций, дальние связи [Blackmon et al., 1984a, b; Thompson, Wallace, 2000; Namias, 1981; Simmons et al., 1983] , вариации глобального углового момента вращения атмосферы [Egger, Weickmann, 2007; Egger et al., 2007] , образование и разрушение блокирующих антициклонов [Tung, Lidzen, 1979] .

Частным случаем низкочастотной изменчивости являются вариации зонально-усредненных метеорологических величин. В работах [Feldstein, 1998; Lee et al., 2007] проанализированы вариации средних зональных течений на масштабах времени Т ~60–100 сут. Для выделения меридиональных дрейфов был использован регрессионный анализ вариаций скорости ветра вдоль различных широтных кругов (22.58°, 45.08° и 66.58° N, 22.58°, 45.08° и 66.58° S). Согласно полученным результатам, во всех широтных зонах преобладал медленный дрейф к полюсу, который, по мнению авторов, может быть объяснен усредненным эффектом влияния вихревых возмущений на среднее течение в условиях меридионального градиента неадиабатического нагрева. Механизм, предложенный в [Feldstein, 1998] , был подтвержден модельными расчетами [Lee et al., 2007] .

Иной характер имеют вариации средних зональных величин в диапазоне 10–40 сут, например, обнаруженные нами упорядоченные вариации усредненной вдоль широтных кругов зональной компоненты скорости ветра в интервале 15–20 сут [Мордвинов и др., 2009а, б] . Мы назвали это явление крутильными колебаниями. В данной статье мы описываем методику выделения крутильных колебаний, проводим сравнение различных способов фильтрации исходных данных, сопоставляем крутильные колебания, полученные по данным нескольких архивов реанализа. Особый интерес представляет расчет крутильных колебаний по данным ECMWF ERA и MERRA-2 на высотах, превышающих предельный уровень архива NCEP/NCAR Reanalysis. Анализ этих колебаний может быть полезен для исследования источников возбуждения и их прогноза.

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ

Техника выделения крутильных колебаний достаточно проста и включает несколько этапов. Сначала среднесуточные значения зональной компоненты скорости ветра усредняются вдоль широтных кругов, затем в полученных рядах выделяются коле- бания в низкочастотном диапазоне. Для выделения колебаний могут быть использованы различные фильтры. В предыдущих исследованиях [Мордвинов и др., 2009а, б] мы использовали простой фильтр Бартлетта, предполагая, что способ фильтрации слабо влияет на эффективность выделения крутильных колебаний. Для проверки этого предположения мы выбрали несколько линейных сглаживающих фильтров, имеющих различные импульсные характеристики [Рожков, 2002]:

-

• фильтр Бартлетта

1 при т < T ,

Мт, T ) = L

[ 0 при т > T ;

-

• фильтр Ханна

0.5

1

1

-

cos —

I

при 0

<

т

<

Т

,

X ( т, T ) = ^ ( Т ,

[ о при т > Т ;

-

• фильтр Хемминга

0.54

+

0.46cos

I — I

при 0

<

т

<

Т

,

X ( т, T ) = ^ I Т ) ,

[ 0 при т > Т ;

-

• фильтр Парзена f 11т11 g

X ( т ) = < 1 — [ Т j при1 < Т , g " 1,

[0 при т > Т, где Т — размер окна, в котором производится сглаживание.

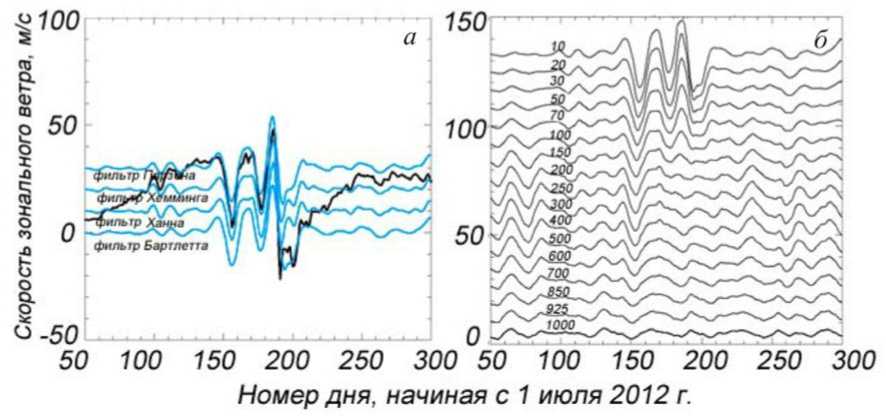

Временные ряды средней зональной составляющей скорости обрабатывались два раза — в окнах Т = t min и Т = t max. Затем из первого временного ряда вычитался второй. При таком способе обработки полученные ряды включали преимущественно колебания в диапазоне от t min до t max, высокочастотные и сезонные вариации были подавлены. На рис. 1, а приведен пример фильтрации усредненных вдоль широтных кругов значений зональной компоненты скорости ветра на уровне 10 гПа в 2012–2013 гг. в широтном диапазоне 70°–80° N с помощью фильтров Бартлетта, Ханна, Хемминга и Парзена. Видно, что существенных различий в данных, отфильтрованных с помощью разных фильтров, нет. На рис. 1, б построены графики отфильтрованных с помощью фильтра Бартлетта вариаций усредненной вдоль широтных кругов зональной компоненты скорости ветра на 17 изобарических поверхностях архива NCEP/NCAR Reanalysis в 2012–2013 гг. Вариации средней зональной скорости ветра прослеживаются на всех уровнях от тропосферы до стратосферы, однако если в летний период колебания скорости, наблюдаемые в тропосфере, достаточно быстро затухают при переходе в стратосферу, то в зимний период колебания средней зональной скорости ветра в стратосфере усиливаются и в несколько раз превышают по амплитуде колебания скорости ветра в нижней тропосфере.

Для анализа вариаций средней зональной скорости ветра в различных широтных зонах желательно

Рис. 1. Усредненные вдоль широтных кругов значения зональной компоненты скорости ветра на уровне 10 гПа в широтном диапазоне 70–80° N в 2012–2013 гг. по данным архива NCEP/NCAR (черная кривая) и результаты их обработки (голубые кривые) с помощью фильтров Бартлетта, Ханна, Хемминга и Парзена, t min=8 сут, t max=30 сут ( а ). Графики вариаций средней зональной компоненты скорости ветра и отфильтрованных значений для удобства сопоставления смещены по вертикали. По оси абсцисс отложены номера дней с 1 июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. Изменения по вертикали от уровня 1000 гПа до уровня 10 гПа вариаций средних значений зональной компоненты скорости в широтном диапазоне 70–80° N, обработанных фильтром Бартлетта в окнах 8 и 30 сут ( б )

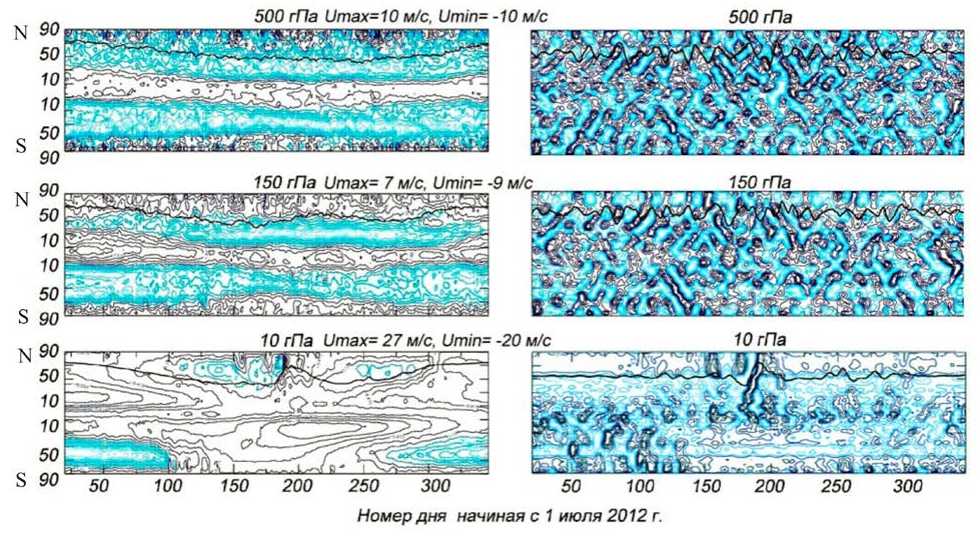

Рис. 2. Изменения в течение года с 1 июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. средней зональной скорости ветра на уровнях 500, 150, 10 гПа: слева — без предварительной обработки; справа — после фильтрации в диапазоне от 5 до 20 сут и нормировки вариаций средней зональной скорости на разность U max– U min в течение рассматриваемого периода. Колебания в диапазоне от 0.1 до 0.5 показаны голубыми изолиниями, от 0.6 до 1 — синими. Черная сплошная кривая — среднезональная температура на широте 65° (данные NCEP/NCAR)

избавиться от широтной зависимости амплитуды вариаций среднего зонального ветра. Поэтому мы произвели нормировку на разность между максимальным и минимальным значениями временных рядов в широтных зонах по формуле fn =( f - fmin ) / ( fmax

- f .

min .

Здесь f, fn — ненормированный и нормированный ряды среднесуточных значений средней зональной скорости ветра. Нормированные значения средней зональной скорости в каждой широтной зоне изменялись в интервале от 0 до 1.

Предложенная методика обработки временных рядов применялась к данным архивов NCEP/NCAR, ECMWF ERA-40 и ERA-Interim [Kalnay et al., 1996; Uppala et al., 2005; Dee et al., 2011] с пространственным разрешением 2.5°×2.5° и данным MERRA-2 [Rienecker et al., 2011] , имеющим разрешение 5.625°×5°.

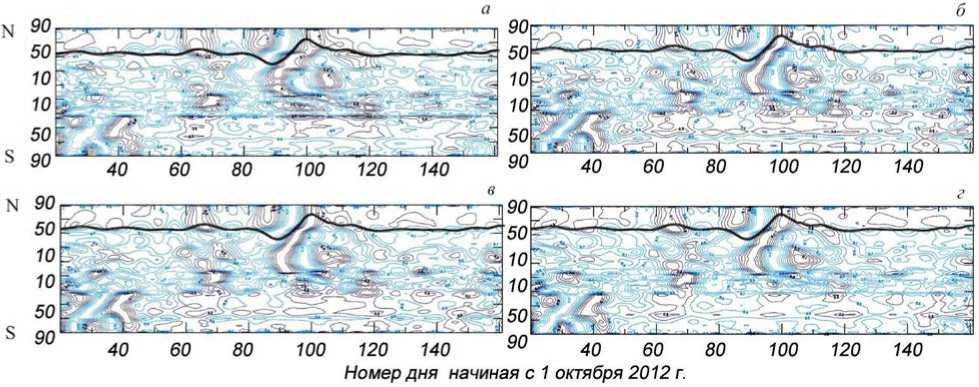

Рис. 3. Диаграммы крутильных колебаний, рассчитанных с использованием фильтров Бартлетта ( а ), Ханна ( б ), Хем-минга ( в ) и Парзена ( г ). 20.10.2012–10.03.2013. Черная линия — среднезональная температура на широте 65° N на уровне 10 гПа (данные NCEP/NCAR)

Рисунок 2 иллюстрирует результат применения данной методики. Для фильтрации был использован фильтр Бартлетта. На рис. 2, слева, показана диаграмма изменений со временем усредненной вдоль широтных кругов зональной компоненты скорости с 1 июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. на уровнях 500, 150, 10 гПа. Видно, что в тропосфере вариации зонального потока имеют характер медленного дрейфа к полюсу на масштабах времени порядка 100 сут (левые панели рис. 2) [Feldstein, 1998] . Вариации средней зональной скорости имеют совершенно другой вид после фильтрации и нормировки (правые панели рис. 2) и представляют собой ряды упорядоченных наклонных полос, пересекающих экватор с севера на юг и с юга на север.

Более сложный вид имеют диаграммы среднего потока и крутильных колебаний в стратосфере. И в среднем зональном потоке, и в крутильных колебаниях хорошо видны сезонные изменения. Восточный перенос в низкоширотной стратосфере более интенсивен, чем в тропосфере, и занимает больший диапазон широт. Летом он распространяется в высокие широты, что приводит к ослаблению или даже к исчезновению крутильных колебаний. Толстой линией показаны графики среднезональной температуры на широте 65° N. Хорошо видна тесная связь между крутильными колебаниями и вариациями температуры. Повышение температуры (внезапное стратосферное потепление) начинается в тот момент, когда крутильное колебание достигает границы стратосферного полярного вихря.

КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ФИЛЬТРАЦИИ

На рис. 3 приведены диаграммы вариаций средней зональной скорости на уровне 10 гПа за зимний период 2012–2013 гг., рассчитанных по данным архива ERA с использованием разных фильтров. Окна фильтрации составляли 5 и 20 сут. Вариации средней зональной скорости на диаграммах практически идентичны. Основной их особенностью является кратковременное колебание зональной скорости в середине зимы, распространяющееся из низких широт в направлении Северного полюса. На диаграммы нанесен график изменения средней температуры на широте 65° N на уровне 10 гПа, показывающий, что крутильное колебание завершилось перестройкой циркуляции в полярной стратосфере и ВСП [Кочеткова и др., 2014]. Этот пример иллюстрирует не только слабую зависимость крутильных колебаний от выбора фильтра, но и возможность их использования в прогностических целях [Кочеткова и др., 2014].

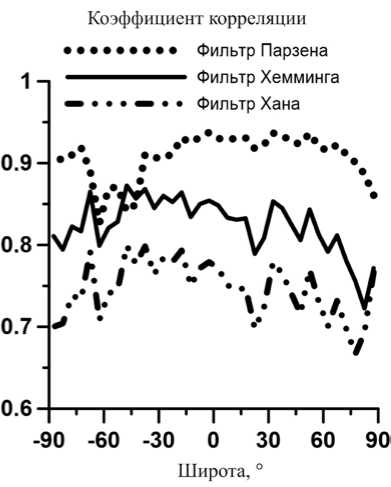

Для количественной оценки зависимости крутильных колебаний от выбора фильтра были рассчитаны коэффициенты корреляции между крутильными колебаниями, полученными с использованием фильтра Бартлетта и фильтров Ханна, Хем-минга и Парзена за пять зимних периодов с 2012 по 2017 г. Коэффициенты корреляции усреднялись по высотам от 1000 до 1 гПа. Результаты расчетов приведены на рис. 4.

Коэффициенты корреляции меняются в диапазоне от 0.7 до 0.95. Оценим надежность оценок коэффициентов корреляции. Если считать распределение выборочных значений нормальным (что вполне допустимо при большом количестве измерений), то величина среднеквадратичного отклонения выборочного коэффициента корреляции s будет зависеть от коэффициента корреляции ρ и числа степеней свободы n по формуле 5 = ( 1 - р 2 ) / 'Jn [Корн, Корн, 1984] . Если считать амплитуды вариаций средней зональной скорости в разные моменты времени статистически независимыми, то при ρ=0.1 и n =140 среднеквадратичное отклонение будет равно s =0.04. Если же считать реализации состоящими из отдельных цугов колебаний со случайными фазами продолжительностью около 10 сут, то число степеней свободы уменьшится примерно в 10 раз. В этом случае среднеквадратичное отклонение s =0.13. Если учесть, что значения выборочных коэффициентов

Рис. 4. Коэффициенты корреляции крутильных колебаний, полученных с использованием фильтра Бартлетта, с крутильными колебаниями, выделенными с помощью фильтров Парзена, Хемминга, Ханна (данные ERA-Interim) корреляции в среднем находятся в диапазоне 0.7–0.9, можно считать при таких значениях s их оценки достаточно надежными. Высокие коэффициенты корреляции временных рядов, полученных с помощью различных сглаживающих фильтров, означают, что выбор фильтра не имеет большого значения для анализа крутильных колебаний. Поэтому в дальнейших вычислениях мы будем использовать самый простой фильтр Бартлетта.

КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПО ДАННЫМ

РАЗНЫХ АРХИВОВ

В этой работе мы используем для сопоставления данные архивов реанализа NCEP/NCAR Reanalysis с 1950 по 2017 г., ECWMF ERA-40 с 1957 по 2002 г., ERA-Interim с 1979 по 2017 г. и MERRA-2 с 1980 по 2017 г. Архивы имеют разный охват по времени и по высоте (NCEP/NCAR Reanalysis — до 10 гПа, ERA-Interim — до 1 гПа, MERRA-2 — до 0.1 гПа).

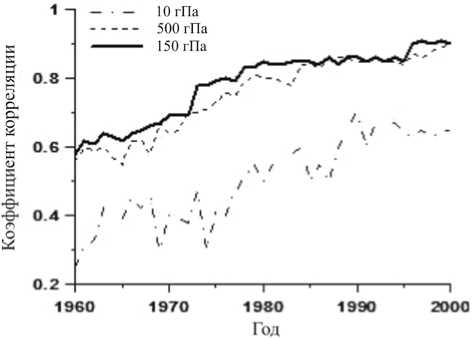

При формировании архивов были использованы разные системы усвоения данных и разное количество данных наблюдений. С течением времени возрастало количество доступной информации, совершенствовались системы усвоения данных, уменьшался разброс метеорологических величин в разных архивах. Рисунок 5 иллюстрирует изменение со временем степени соответствия между данными ECMWF ERA-40 и NCEP/NCAR Reanalysis, обработанными по методике выделения крутильных колебаний в диапазоне 5–20 сут. На рисунке приведены графики коэффициентов корреляции крутильных колебаний в средней тропосфере (500 гПа), в верхней тропосфере (150 гПа) и стратосфере (10 гПа) по данным этих двух архивов.

Видно, что на нижних и верхних уровнях атмосферы графики существенно различаются. Если соот-

Рис. 5. Коэффициенты корреляции между крутильными колебаниями, рассчитанными по данным NCEP/NCAR и ERA-40

ветствие между крутильными колебаниями, полученными с использованием разных архивов, для нижних уровней атмосферы всегда было достаточно полным, то для стратосферы лишь к концу 20-го столетия можно говорить об удовлетворительном согласии. Для 70–80-х гг. коэффициенты корреляции между ними редко превышали 0.5. Учитывая большие объемы выборок ( n =140) при расчете коэффициентов корреляции, можно считать, что оценки коэффициентов корреляции достаточно надежны. Высокие значения коэффициентов корреляции в последние десятилетия позволяют дополнять расчеты крутильных колебаний по данным одного архива расчетами по данным другого архива практически на всех уровнях атмосферы. Для 60–70-х гг. расчеты для стратосферы менее надежны, и к ним нужно относиться с большей осторожностью.

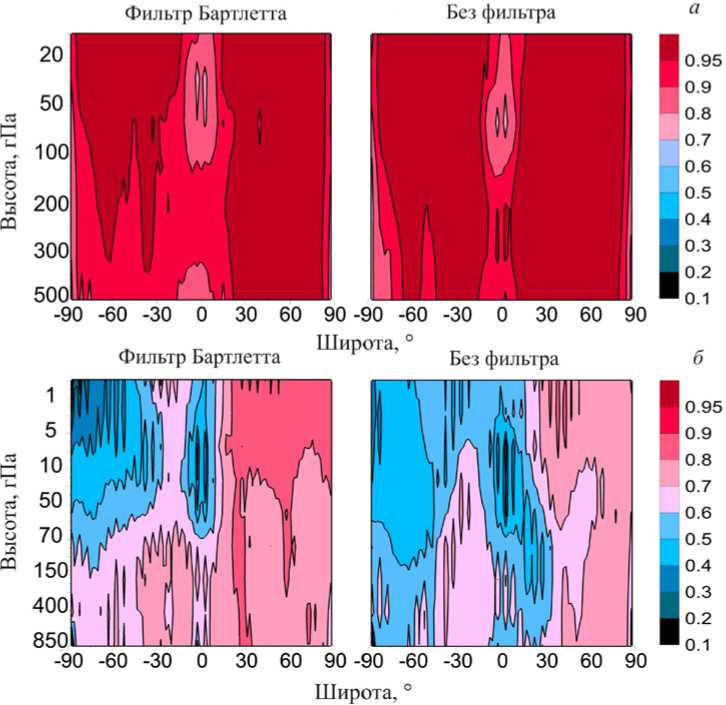

Для анализа зависимости коэффициентов корреляции от пространственных координат мы построили диаграммы высота — широта коэффициентов корреляции между данными NCEP/NCAR и ERA-Interim (рис. 6, а ) и ERA-Interim и MERRA-2 (рис. 6, б ), усредненных за пять зимних периодов с 2012 по 2017 г. Сопоставлялись необработанные данные, т. е. усредненные вдоль широтных кругов значения зональной компоненты скорости, рассчитанные по данным двух архивов, и крутильные колебания, полученные после нормировки и применения фильтра Бартлетта в диапазоне 5–20 сут.

Видно, что крутильные колебания и распределения средних зональных скоростей хорошо коррелируют по данным архивов NCEP/NCAR и ERA-Interim и заметно хуже по данным архивов ERA-Interim и MERRA-2, хотя коэффициенты корреляции между ними остаются достаточно высокими (0.7–0.9) для Северного полушария. Наибольшие различия между данными разных архивов наблюдаются в экваториальной зоне выше тропопаузы (рис. 6, а , б ). На рис. 6, б выделяется еще одна область низких значений коэффициентов корреляции — верхние слои атмосферы в Южном полушарии. По сравнению со средними зональными скоростями соответствие крутильных колебаний по данным архивов ERA-Interim и NCEP/NCAR несколько меньше над экваториальными широтами и в Южном полушарии. При сопостав-

Рис. 6. Коэффициенты корреляции между вариациями средней зональной скорости, рассчитанными по данным NCEP/NCАR и ERA-Interim ( а ) и по данным MERRA-2 и ERA-Interim ( б )

лении данных архивов MERRA-2 и ERA-Interim видно, что фильтрация также несколько снижает коэффициенты корреляции для Южного полушария, однако увеличивает их для верхних слоев атмосферы Северного полушария. Возможными причинами расхождения данных разных архивов могут быть различия систем усвоения наблюдательных данных либо, что более вероятно, различия наблюдательной базы архивов в регионах с низкими значениями коэффициентов корреляции.

Выяснение причин различий между архивами выходит за рамки данной работы. В целом мы убедились, что, во-первых, выделение крутильных колебаний слабо зависит от особенностей процедуры фильтрации, т. е. крутильные колебания представляют собой реально существующее и достаточно заметное явление в динамике общей циркуляции атмосферы. Во-вторых, для исследования крутильных колебаний мы можем использовать различные архивы, которые в значительной степени взаимозаменяемы. Несколько большей осторожности требует использование архивов для экваториальной области и архива MERRA-2 для Южного полушария.

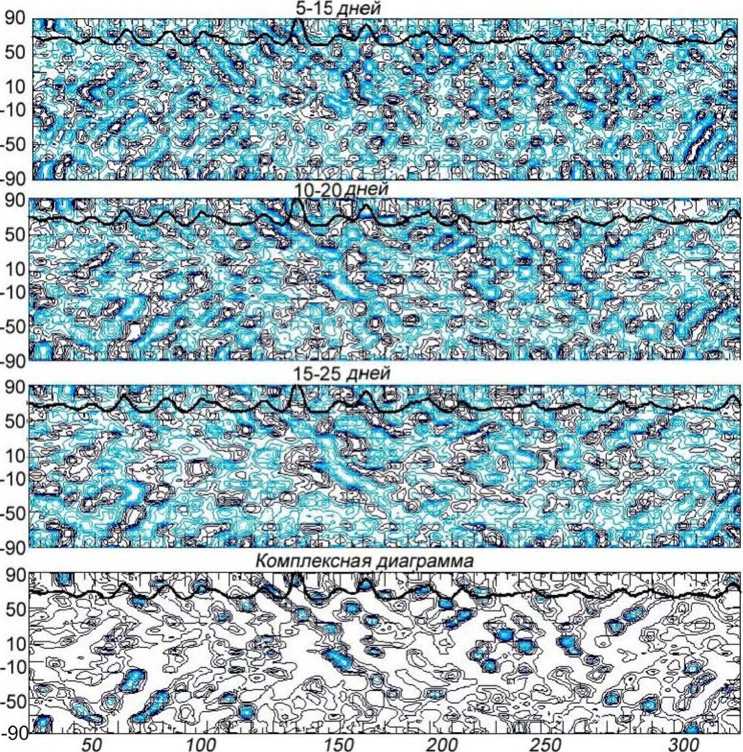

КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В РАЗНЫХ ДИАПАЗОНАХ ФИЛЬТРАЦИИ

Природные процессы редко носят «узкополосный» характер, если такой термин вообще возможно применить к обработке метеорологических данных. То, что процессы носят «широкополосный» характер, усложняет фильтрацию, поскольку при изменении окна фильтрации несколько меняется картина явления, которое чаще всего состоит из мелкомасштабных и крупномасштабных деталей, динамика которых может различаться, несмотря на то, что и те и другие являются частью одного явления. Чтобы снизить зависимость результатов анализа от выбранного окна фильтрации, мы несколько усложнили анализ: выполнили фильтрацию в трех перекрывающихся интервалах 5–15, 10–20, 15–25 сут, а затем перемножили полученные временные ряды. В результате вместо трех разных диаграмм мы получили одну комплексную диаграмму, на которой были отражены особенности крутильных колебаний, общие для всех трех диапазонов. На рис. 7 показан пример построения комплексной диаграммы за 2000–2001 гг. На трех верхних панелях приведены диаграммы крутильных колебаний, построенные в интервалах фильтрации 5–15, 10–20, 15–25 сут. На нижней панели показана диаграмма, полученная при перемножении трех верхних диаграмм. Видно, что комплексная диаграмма имеет более простой вид, чем диаграммы, построенные в каждом из отдельных диапазонов. Кроме того, поскольку перемножались значения временных рядов в диапазоне от 0 до 1, оказались подавленными отрицательные аномалии зональной скорости. Это позволило упростить картину

Номер дня начиная с 1 июля 2000 г.

Рис. 7. Диаграммы крутильных колебаний в 2000–2001 гг. на уровне 500 гПа, построенные с помощью фильтра Бартлетта с окнами 5–15, 10–20, 15–25 сут, и комплексная диаграмма (данные ERA-Interim)

крутильных колебаний за счет уменьшения избыточной информации, обусловленной отрицательными аномалиями скорости, являющимися частью цуга крутильных колебаний.

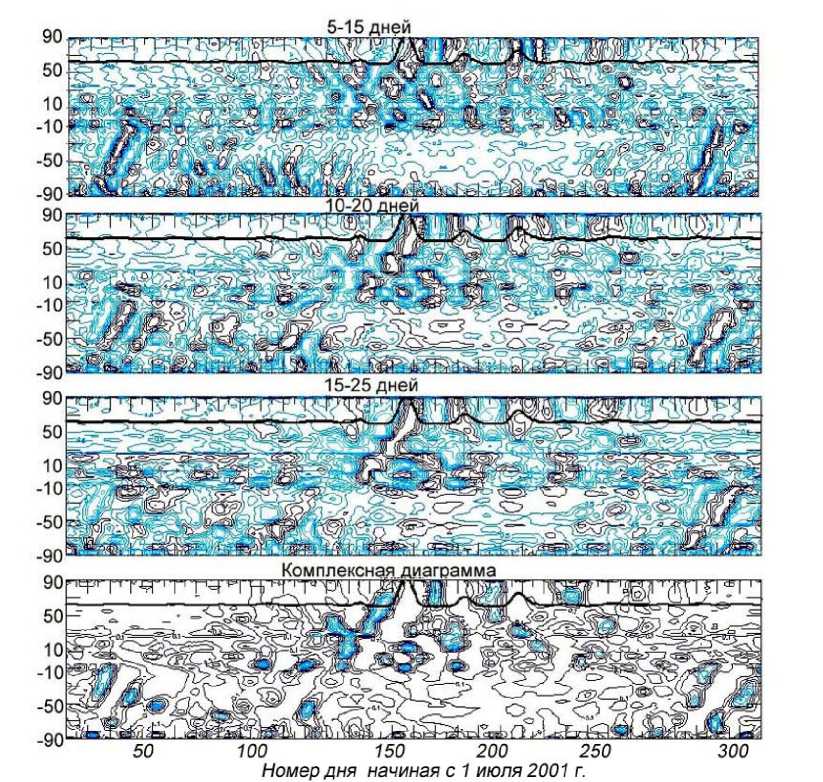

На рис. 8 приведены диаграммы в трех перекрывающихся диапазонах и комплексная диаграмма крутильных колебаний в стратосфере (10 гПа). В отличие от тропосферы (рис. 7), в стратосфере (рис. 8) картина крутильных колебаний практически не изменяется: во всех диапазонах фильтрации видны четкие аномалии зонального потока, распространяющиеся из низких широт и предшествующие ВСП.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вопрос о механизме и источниках генерации крутильных колебаний пока остается открытым. Характерные колебания в диапазоне 5–30 сут в различных метеорологических величинах наблюдаются практически во все сезоны года и на всех высотах атмосферы, что наводит на мысль о глобальности этого явления. Замечательной особенностью этих колебаний является то, что их можно связать с такими явлениями, как Арктическая и Антарктическая осцилляции, оказывающими влияние на климат, а в верхних слоях атмосферы — с внезапными страто- сферными потеплениями. В работе [Кочеткова и др., 2014], посвященной исследованию ВСП в средней стратосфере, было показано, что распространение крутильных колебаний из соседних широтных зон является одним из факторов, способствующих развитию ВСП. Это значит, что крутильные колебания могут служить инструментом исследования динамических процессов в зимней стратосфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе подробно описана методика расчетов крутильных колебаний — вариаций усредненной вдоль широтных кругов зональной компоненты скорости ветра в диапазоне 5–25 сут. Проведено сравнение различных способов фильтрации исходных данных (фильтры Бартлетта, Парзена, Хемминга, Ханна). При использовании всех фильтров наблюдалось хорошее соответствие результатов, поэтому в дальнейших исследованиях мы применяли самый простой из них — фильтр Бартлетта. С помощью данного фильтра были проведены расчеты крутильных колебаний по архивам NCEP/NCAR Reanalysis I, MERRA-2, ECWMF ERA-40 и ERA-Interim. Сравнение показало хорошее соответствие крутильных колебаний по данным NCEP и ERA в тропосфере с 1980 г.

Рис. 8. Диаграммы крутильных колебаний в 2001–2002 гг. на уровне 10 гПа, построенные с помощью фильтра Бартлетта с окнами 5–15, 10–20, 15–25 сут, и комплексная диаграмма

(коэффициенты корреляции 0.8–0.9). Для стратосферы соответствие хуже в 60–70-х гг. ХХ в., однако после 1980 г. коэффициенты корреляции также достигают достаточно высоких значений 0.65–0.7. Сравнение крутильных колебаний и исходных данных для современного периода, проведенное для архивов ERA и NCEP, ERA и MERRA-2, показало, что крутильные колебания и распределения средних зональных скоростей хорошо коррелируют по данным архивов NCEP/NCAR и ERA (0.9–0.95) и несколько хуже по данным архивов ERA и MERRA-2, хотя для Северного полушария коэффициенты корреляции также являются достаточно высокими (0.7–0.9). Наибольшие различия между данными разных архивов наблюдаются в экваториальной зоне выше тропопаузы. Несмотря на то, что использование архивов для экваториальной области и архива MERRA-2 для Южного полушария требует некоторой осторожности, все архивы большей частью являются взаимозаменяемыми. Зависимость крутильных колебаний от диапазона фильтрации в значительной степени снимается при использовании комплексных диаграмм.

Выражаем благодарность аспирантке РГГМУ (Санкт-Петербург) Кандиевой Каныкей Kyбанычевне за помощь в подготовке данных архива MERRA-2.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы II.16 (проекты II.16.1.1) ФНИ государственных академий на 2013–2020 гг.

Список литературы Методика расчета крутильных колебаний в атмосфере Земли по данным архивов NCEP/NCAR, MERRA-2, ECMWF Era-40 и Era-Interim

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров М.: Наука, 1984. 831 с.

- Кочеткова О.С., Мордвинов В.И., Руднева М.А. Анализ факторов, влияющих на возникновение стратосферных потеплений//Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27, № 8. С. 719-727.

- Мордвинов В.И., Иванова А.С., Девятова Е.В. Возбуждение Арктической и Антарктической осцилляций крутильными колебаниями//Солнечно-земная физика. 2009а. Вып. 13 (126). С. 55-65.

- Мордвинов В.И., Иванова А.С., Девятова Е.В. Возбуждение Арктической осцилляции крутильными колебаниями//Оптика атмосферы и океана. 2009б. Т. 22, № 2. С. 1-8.

- Переведенцев Ю.П. Циркуляционные и энергетические процессы в средней атмосфере. Казань: Изд-во КГУ, 1984. 167 с.

- Рожков В.А. Теория и методы статистического оценивания вероятностных характеристик случайных величин и функций с гидрометеорологическими примерами. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 779 с.

- Уоллес Дж., Блэкман М. Наблюдаемая низкочастотная изменчивость атмосферы//Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере. М.: Мир, 1988. С. 66-109.

- Barnston A.G., Livezey R.E. Classification, seasonality, and persistence of low-frequency atmospheric circulation patterns//Mon. Wea. Rev. 1987. V. 115. P. 1083-1126. 10.1175/1520-0493(1987)1152.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0493

- Blackmon M.L., Wallace J.M., Lau N., Mullen S.L. An observational study of the Northern Hemisphere wintertime circulation//J. Atmos. Sci. 1977. V. 34. P. 1040-1053. 10.1175/1520-0469(1977)0342.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0469

- Blackmon M.L., Wallace J.M., Lee Y.-H. Horizontal structure of 500-mb height fluctuations with short, medium and long time scales//J. Atmos. Sci. 1984a. V. 41. P. 961-979. 10.1175/1520-0469(1984)0412.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0469

- Blackmon M.L., Wallace J.M., Lee Y.-H., Hsu H.-H. Time variation of 500-mb height fluctuations with short, medium and long time scales//J. Atmos. Sci. 1984b. V. 41. P. 981-991. 10.1175/1520-0469(1984)0412.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0469

- Branstator G. The maintenance of low-frequency atmospheric anomalies//J. Atmos. Sci. 1992. V. 49. P. 1924-1945. 10.1175/1520-0469(1992)0492.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0469

- Dee D.P., Uppala S.M., Simmons A.J., et al. The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system//Q. J. R. Meteorol. Soc. 2011. V. 137. P. 553-597

- DOI: 10.1002/qj.828

- Egger J., Weickmann K.M. Latitude-height structure of the atmospheric angular momentum cycle associated with the Madden-Julian oscillation//Mon. Weather Rev. 2007. V. 135, N 4. P. 1564-1575

- DOI: 10.1175/MWR3363.1

- Egger J., Weickmann K.M., Hoinka K.-P. Angular momentum in the global atmospheric circulation//Rev. Geophys. 2007. V. 45

- DOI: 10.1029/2006RG000213

- Feldstein S.B. An observational study of the intraseasonal poleward propagation of zonal mean flow anomalies//J. Atmos. Sci. 1998. V. 55. P. 2516-2529. 10.1175/1520-0469(1998)0552.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0469

- Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R., et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project//Bull. Amer. Meteor. Soc. 1996. V. 77. P. 437-470. TNYRP>2.0.CO;2

- DOI: 10.1175/1520-0477(1996)077

- Lee S., Son S-W., Grise K., Feldstein S.B. A Mechanism for the poleward propagation of zonal mean flow anomalies//J. Atmos. Sci. 2007. V. 64. P. 849-869

- DOI: 10.1175/JAS3861.1

- Lejenäs H., Madden R.A. Mountain torques caused by normal-mode global Rossby waves, and the impact on atmospheric angular momentum//J. Atmos. Sci. 2000. V. 57. P. 1045-1051. 10.1175/1520-0469(2000)0572.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0469

- Madden R.A. Large-scale, free Rossby waves in the atmosphere -an update//Tellus. Series A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 2007. V. 59, iss. 5. P. 571-590. 10.1111/1600-0870.2007.00257.x

- DOI: :10.1111/1600-0870.2007.00257

- Namias J. Teleconnections of 700 mb height anomalies for the Northern Hemisphere//CALCOFI. 1981. N 29. 265 p.

- Rienecker M.M., Suarez M.J., Gelaro R., et al. MERRA: NASA’s Modern-ERA Retrospective Analysis for Research and Applications//J. Climate. 2011. V. 24. P. 3624-3648

- DOI: 10.1175/JCLI-D-11-00015.1

- Roger G.B., Chorley R.J. Atmosphere, Weather, and Climate. Eighth edition by Routledge 11 New Fetter Lane. London EC4P 4EE. 2003. 421 p.

- Simmons A.J., Wallace J.M., Branstator G.W. Barotropic wave propagation and instability, and atmospheric teleconnection patterns//J. Atmos. Sci. 1983. V. 40, N 6. P. 1363-1392. 10.1175/1520-0469(1983)0402.0.CO;2

- DOI: :10.1175/1520-0469

- Thompson D.W.J., Wallace J.M. Annular modes in the extratropical circulation. Part I: Month-to-month variability // J. Climate. 2000. V. 13. P. 1000-1016

- DOI: 10.1175/1520-0442(2000)0132.0.CO;2

- Tung K.K., Lindzen R.S. Theory of stationary long waves. Part I: Simple theory of blocking // Mon. Wea. Rev. 1979. V. 107. P. 714-734

- DOI: 10.1175/1520-0493(1979

- Uppala S.M., Kållberg P.W., Simmons A.J., et al. The ERA-40 re-analysis//Q. J. R. Meteorol. Soc. 2005. V. 131, iss. 612. P. 2961-3012

- DOI: 10.1256/qj.04.176