Методологические основы обеспечения целостности управления образованием

Автор: Кутан Борис Алексеевич

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 1 (134), 2009 года.

Бесплатный доступ

Целостность управления образованием охарактеризована с методологических позиций диалектического синтеза целого и в рамках системно-синергетического подхода. В соответствии с данными методологическими основами выявлены и охарактеризованы свойства управления образования как целостности.

Целое, целостность, управление образованием, диалектический синтез целого, системно-синергетический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/147157198

IDR: 147157198

Текст научной статьи Методологические основы обеспечения целостности управления образованием

Категория целого является предметом философских учений. Его сущность выражается в единстве антиномий. Первая антиномия: целое есть сумма частей, - целое есть нечто большее, чем сумма частей. Вторая антиномия: части предшествуют целому; целое предшествует части. Третья антиномия: целое - все, часть - ничто; часть все, целое -ничто [2]. Антиномии целого раскрывают его значение в познании и обусловливают опору на диалектический синтез целого в познании сложных систем. В основе этого методологического ориентира лежат: учение о единстве онтологии и гносеологии (бытия и познания); анализ и синтез как мысленные процессы и их отражение в науке; теории познания сложных систем. Взаимосвязь онтологии и гносеологии в аспекте диалектического синтеза целого проявляется в использовании результатов аналитической деятельности применительно к явлениям и процессам бытия и осуществление на ее основе синтеза целого в познании. Назначение же синтезированного целого также относится к сфере бытия. Суть диалектического синтеза целого состоит в сочетании целостного подхода с идеей синтеза познанного и апробированного на практике [2]. В.С. Тюхтин трактует диалектический синтез целого как процесс восхождения от абстрактного к конкретному. При этом неотъемлемой характеристикой данного метода он считает «диалектическое синтезирование целого, обладающего различными крупными, самостоятельными чертами» [4, с. 210]. При этом необходимо определять то состояние, которое характеризует синтез нового целого.

ВТ. Афанасьев характерными признаками целого считает «появление новых, интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым образующим систему компонентам»; наличие «органичной связи компонентов»; воздействие природы целого на развитие каждого компонента» [3, с. 19]. Таким образом, ВТ. Афанасьев трактует целостность как неотъемлемое свойство системы. В дальнейшем представления о целостности уточнялись. А.Н. Аверьянов трактует целост-

Методологические основания педагогики

ность лишь как определенное состояние системы, в котором она приобретает как достаточно устойчивую структуру, так способность реализовывать все свои функции [1].

Как признак зрелой системы, достигаемый в процессе ее самоорганизации, целостность управления является предметом приложения системно-синергетического подхода. С точки зрения системно-синергетического подхода целостность управления характеризуется следующими положениями: управление является самоорганизующейся системой, которая развивается под влиянием внутреннего самоуправления; цели управления являются аттракторами системы образования; синергизм управленческого взаимодействия укрепляет целостность системы управления; сочетание внутриведомственных и межведомственных связей придает системе управления целостность и способствует ее открытости.

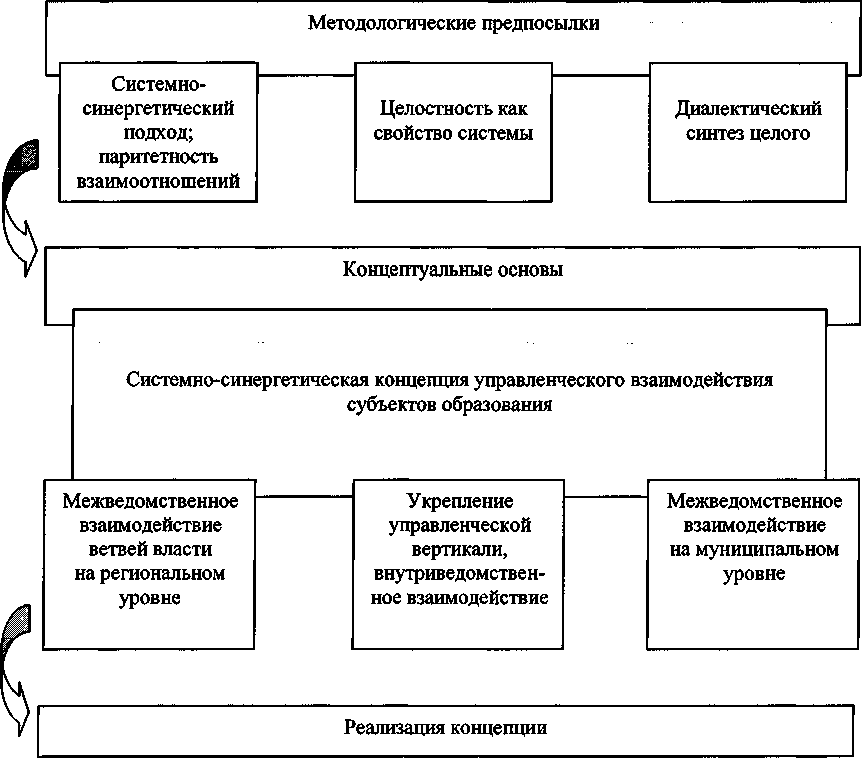

Методологические основания обусловливают подходы к исследованию управления образованием как к целостности (системносинергетический подход и диалектический синтез целого) и определяют конецптуальные положения и ориентиры его практического осуществления (см. рисунок).

Методологическая модель целостного управления

Куган Б.А.

Методологические основы обеспечения целостности управления образованием

Благодаря методологическим ориентирам управление образованием приобретает свойство целостности в практике образования. Целостность управления на практике в соответствии с первой антиномией целостности и свойством синергизма характеризуется качественным отличием целостного управления от суммы отдельных управляющих воздействий и качественно новым уровнем решения задач образования.

Система управления образованием обладает свойством целостности. Целостность управления проявляется как общность компетенций субъектов образования; как единство внутреннего и внешнего управления, управления и самоуправления; как сотрудничество субъектов [5, 6, 7].

Общей компетенций субъектов управления является выполнение управленческих функций организации, побуждения и контроля. Человек, реализуя какую-либо деятельность, осуществляет ее регулирование, организацию, стимулирование, контроль деятельности и ее результатов. Некоторые из его проявлений лежат на поверхности (внешнее управление). Другие скрыты от других людей, однако внутренне побуждают человека к деятельности (внутреннее управление). В связи с этим принято характеризовать управление во внутреннем и во внешнем планах. Внутреннее управление - саморегуляция, самоконтроль, самоорганизация, самостимулирование - является следствием сущности человека, его природных качеств и сложившихся способностей. Внутреннюю основу управленческого взаимодействия составляет взаимодействие самостей участников управления (индивидуальных или групповых). Внутренние мотивы, цели, потребности, желания, эмоции всех участников управления регламентируются социальным заказом, общими целями, концепцией, тенденциями управления; нормативами управленческой деятельности. Взаимная координация внутренних потребности и направленности субъектов управления реализуется через внешний план управления. Единство внутреннего и внешнего управления - второе проявление целостности управления.

Следующее проявление целостности - в единстве управления и самоуправления. Субъект управления - коллективный или индивидуальный - управляет собой, своей деятельностью (самоуправление) или деятельностью других субъектов в образовании (управление).

Субъекты управления, осуществляя управление и самоуправление, управление и исполнение управленческих решений, взаимодействуют друг с другом. Р.Х. Шакуров раскрывает три типа взаимодействия: сотрудничество, доминирование и соперничество. Для целостности управления необходимым видом взаимодействия является сотрудничество. «Сотрудничество - это такое взаимодействие, при котором люди содействуют удовлетворению интересов друг друга, соблюдая примерный паритет» [7, с. 92]. Эмоционально такое взаимодействие сопровождается взаимным доверием, уважением, привязанностью, любовью, дружескими чувствами, что характеризует сплачивающие отношения. Сотрудничество может проявляться как во внутригрупповом (например, внутриведомственном), так и в межгрупповом взаимодействии.

Итак, как зрелая система, управление является целостным и имеет свойства соответствующей категории.

Список литературы Методологические основы обеспечения целостности управления образованием

- Аверьянов, А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы/А.Н. Аверьянов. -М.: Политиздат, 1985. -263 с.

- Алексеев, П.В. Философия/П.В. Алексеев, А.В. Панин. -М.: Велби, Проспект -2007. -592 с.

- Афанасьев, ВТ. Общество, системность, познание, управление/В.Г. Афанасьев. -М.: Наука, 1981. -368 с.

- Диалектика познания сложных систем/под ред. B.C. Тюхтина. -М.: Мысль, 1988.-316с.

- Куган, Б.А. Управление образовательной системой: взаимодействие субъектов регионального и муниципального уровней/Б.А. Куган, ГЛ. Сериков. -М.: ВЛАДОС, 2002 -632 с.

- Сериков, Г.Н. Управление образованием: системная интерпретация: монография/Г.Н. Сериков. -Челябинск: Факел, 1998. -664 с.

- Шакуров, Р.Х. Социально-психологические проблемы управления: рук. и пед. Коллектив/Р.Х. Шакуров. -М. Просвещение, 1990. -208 с.