Методологические особенности отбора и реализации фреймов в аутентичных видеоматериалах (при гибридном академическом обучении иностранному языку). Часть I

Автор: Крылова Ольга Валерьевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Вопросы обучения и воспитания

Статья в выпуске: 11-12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены основные теоретические выводы по организации разработки и реализации содержания учебного курса английского языка в рамках гибридной (модульной) языковой подготовки контингента инженерного профиля. Автор анализирует свой практический опыт представления осваиваемых аудиовизуальных материалов через призму лингводидактической фреймологии.

Аутентичные аудио-визуальные материалы и мультимедиа, фреймы, паттерны, сверхфразовые единства и коллокации

Короткий адрес: https://sciup.org/148323065

IDR: 148323065 | УДК: 378 | DOI: 10.18137/RNU.HET.21.11-12.P.068

Текст научной статьи Методологические особенности отбора и реализации фреймов в аутентичных видеоматериалах (при гибридном академическом обучении иностранному языку). Часть I

и обмена данными, а также моделирования, монтажа и редактирования готовых и плановых проектов (работ).

Данной технологии релевантны следующие теории: смысловая структура текста (В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, Т.М. Дрид-зе, Л.П. Доблаев, Г.А. Золотова, А.И. Новиков, О.Л. Каменская, А.М. Шахнарович), речевая деятельность и механизмы порождения речевого высказывания (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев), соотношение семантических особенностей языковых единиц текста (А.А. Уфимцева), предметно-ситуационный анализ (О.С. Ахманова), смысловая система текста (Е.В. Падучева), имплицитные смысловые связи (Р. Лакофф, Н.Н. Леонтьева и др.), фреймы-сценарии текста (М. Минский, Ч. Филлмор), свободное владение речью на иностранном языке (Ю.К. Бабанский, Т.А. Ладыженская, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.), метод опорных конспектов (В.Ф. Шаталов), содержание и принципы обучения (Н.В. Баграмова, И.А. Зимняя, Б.А. Лапидус, А.В. Хуторской).

Таким образом, гибридное модульное обучение осуществляет- ся благодаря сочетанию разнообразных комплексных приемов, главным образом, коммуникатив-ного-компетентностного (communicative task- and skills-based) познавательного (когнитивного) обучения, с соблюдением принципов дифференциации (гибкости), экономичности (баланса между новизной и продуцированием), доступности (простоты пересмотра), культуросообразности (приемлемости), компьютерной (цифровой) грамотности.

В составе и структуре СО скромное, но значимое место занимают аутентичные а удио-, в идео-и м ультимедийные м атериалы (мы предлагаем использовать аббревиатуру – АВММ). Их проработка составляет не более 15 минут аудиторного времени и до 2-х часов подготовительной работы. Главные условия отбора – совместимость сюжета (контента) с тематическим планированием, его аутентичность, информативность, связность и зрелищность.

Источники сведений (хроники, стримов и др.) – авторитетные, общепризнанные издательства, редакции, департаменты и корпорации – CUP, Longman, Macmillan;

ЕС, МО РФ, МО Великобритании, NASA, НАТО, ООН, Роскосмос, Lockheed Martin; The Moscow Times, The New Defense Order, The Washington Post, телевещательные корпорации BBC, CNN, RT, СТС Медиа, авторские каналы на порталах YouTube, IVI, Вконтакте, Одноклассники и др.

В комплексном составе АВММ мы разграничиваем когнитивно-коммуникативную, фактологическую, социокультурную информацию, отмечаем жанровые особенности дискурсивных и номинативных текстов (обзоры, заявления, новости, теледебаты, реклама), обрабатываем основные элементы АВММ (презентаций, подкастов и видеороликов) с помощью всевозможных сетевых ресурсов (например: context.reverso. net, academic.ru, wordhippo.com, otranscribe.com, prepostseo.com).

Значение АВММ велико с позиций новейших технологий профессионально-ориентированного обучения в высшей школе, детально-описанных в трудах М.Я. Виленского, Л.В. Московкина, Г.К. Се-левко, Е.И. Пассова, А.Н. Щукина и др. Методисты рассматривают АВММ как элемент контента, тех- нологии и как способ представления материала. Будучи источником многостороннего (поливалентного) информирования, обладая набором зрительно-слуховых опор для внутреннего и внешнего самоконтроля и саморефлексии, активизации процессов восприятия, интерпретации, понимания, приобретения опыта, АВММ составляют ситуативное и (или) проблемное разнообразие занятий и содействуют формированию коммуникативной, социокультурной, инженерной компетентности в пяти видах речевой деятельности: чтение, аудирование, письмо, говорение, перевод [8].

Основу любого АВММ составляет «текст» или «фрейм-сценарий», который, согласно ряду источников, представляет собой: «сплетение» или « канву » с определенными выводами – результатами процессов инференции (inference) или сигнальных знаний; источник изучения и возбуждения (стимула); итог многочисленных ассоциаций и когниций (от структурных фреймов до гораздо более сложных лексико-грамматических ментальных пространств); синтез идеологической, семиотической и технологической сфер; некий « политекст », перемежающийся множеством «активаторов познания, чувств, воли», то есть смыслов, структур, движений, жестов, выражений, синестезий образов, вербальных и моторных программ (в том числе метаморфоз), символов, знаков, звуков, мелодий, которые оказывают сложное эмоциональное и интеллектуальное воздействие на реципиента «от заполнения ячеек памяти до перестройки структуры личности» [6].

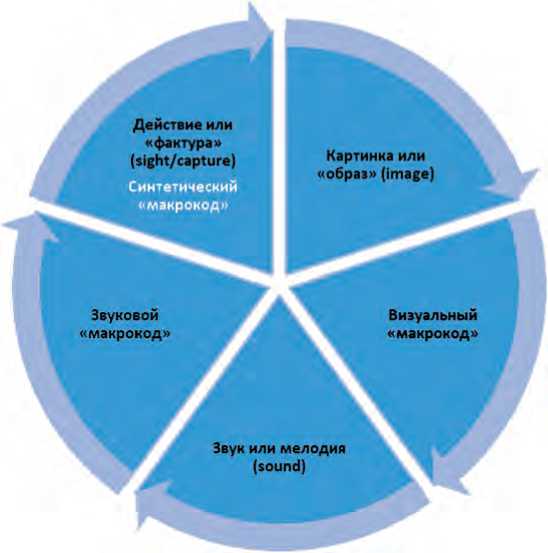

Каждый «политекст» обладает всеми особенностями комплексного структурирования, включая претекст (предлог, зачин), подтекст (концептуализацию) и надтекст (мега- или гипертекст). Структуры состоят из семантических (номинативных, глагольных и др.) «рамочных» единиц, связей, средств, значений, классифицированных и представленных в наборах или «трафаретах» для спонтанных и запланированных ассоциативных процедур (действий). Слова характеризуются инвариантностью – вариативностью (визуальной, слуховой, цифровой), символикой (образностью), прагматическим разделением и импликацией сверхфразовых единиц, составляющих разноплановый смысл. Действия и повторы относят к поливербаль-ному пласту (речь/картинка + суб-титры/текстура + невербальные сред-ства/мелодия, спецэффекты) – как в силу значений каждого «слово-фрейма», так и в совокупности их так называемого «динамического воздействия» (см. Рисунок 1).

Аутентичная совокупность визуальных, синтетических и звуковых «реалий» или «макрокодов» АВММ формирует компоненты содержания, диктуют способ предъявления и определяют элемент(ы) технологии.

АВММ представляют собой «макросистему» (обобщенный тип социально-речевых ситуаций), разделенную на определенные «микросистемы» (ученые насчи-

Рисунок 1. Состав АВММ

тывают свыше 35 жанровых структур). Сформированная у человека в детстве интуитивная жанровая рефлексия позволяет соотнести жанровые «рамки» родного языка (РЯ) с языком иностранным (ИЯ) и определяет границы, глубину познания и деятельности реципиента.

Мультимедийные приложения позволяют осуществлять монтаж и демонтаж (редактирование) АВММ, применяя различные визуальные (в том числе графические) способы предъявления информационных блоков. Например, параллельную или (и) цепную текстовую инфраструктуру можно представить в виде ментальной карты с использованием всевозможных знаков (динамичных стрелок, кругов, прямоугольников, смайликов, пиктограмм, таблиц, диаграмм, суперэффектов и др.) и их взаимосвязей, то есть инфографики и приемов кинематографа. Подготовленная преподавателем наглядная рамка или графическая нотация признана одним из наиболее распространенных способов представления знаний и называется скрипт

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ФРЕЙМОВ В АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛАХ (ПРИ ГИБРИДНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ). ЧАСТЬ I или фрейм-сценарий. Это многослойная матрица с определенной структурой, заполненной переменными и опирающаяся на другие подсхемы.

Визуальная демонстрация «раскручивания» смысла текста, передаваемого с использованием иерархии визуальных и слуховых смысловых блоков, в том числе с учетом их перекрытия или наложения , позволяет воспринимать текст целостно, без его возможного разделения на элементы, которые могут появиться в спектре зрения раньше, позже или своевременно. В то же время, заявленная модель является многослойной, а снятие, удаление слоев или раскрытие происходит в соответствии с иерархией (важностью) значений при взаимодействии (координации) блоков (модулей) информации.

Освоение аутентичных АВММ предполагает постижение, усвоение, создание контента и формирование ЗУНКК в ходе просмотра и разбора учебных материалов на начальном, промежуточном и завершающем этапах сдвоенного урока (академической пары). АВММ служат и для контроля процесса понимания, с первых значимых единиц формируя отношение (латентные установки), связанные с дальнейшим прогнозированием контента и продуцированием нового содержания (за его пределами) за счет ряда приемов (например, распространения или сужения контекста, дополнения или компрессии фразы, рефлексии и самореф-лексии).

Качественные образцы AВMМ отличаются ценным лексико-грамматическим или фразеологическим содержанием, дозированным включением специальной терминологии и неологизмов, разнообразием синтаксических моделей, стилистической вариативностью, включением различных элементов устной формы речи, инициирующей общение, а также гипертекстуальностью (перекрещиванием смыслов) [9].

Семантические, идеографические, морфологические, синтак-сико-стилистические и дидактические инструменты моделирования комбинируются по мере прохождения курса обучения ИЯ на пространственно-временном континууме смыслов и действий. При этом СО растет как снежный ком в концентрических вихревых потоках, и задача преподавателя – поддерживать ясность и логичность построения занятия, предотвращая лавину, чрезмерный приток данных или прорыв, шторм – их непоследовательность и бессистемность.

Разработка АВММ включает:

-

1. Прагматика: выявление основных компонентов АВММ, анализ их сочетаемости, специфики употребления (стиля, регистра речи).

-

2. Дидактика: определение приемов и способов стимулирования воспроизведения текста, дальнейшего когнитивного построения мнения согласно расширенной таксономии Б. Блума, с учетом фактора сложности (коэффициента сложности) задания и уровня обученности реципиентов.

-

3. Собственно моделирование: инвенция (изобретение содержания); отбор и диспозиция (расположение изобретенного, монтаж, микширование); фильтрование и элокуци я (звуковое оформление или формирование субтитров, подстрочника); меморио (запоминание); акцио (демонстрация); обсуждение, подведение итогов.

Лингводидактическая концепция моделирования текста (визуализации модели) создается на основе схематизации компонентов его многофакторной структуры (темы, микротемы, ключевые слова, лексико-семантические единицы, синтаксические средства коммуникации и гиперссылки – подтексты), которые обеспечивают понимание структурных и семантических связей текста в целом. Задача преподавателя при этом – сформировать у будущих инжене- ров готовность (психофизическую, социальную, личностную) к рамочному («фреймовому», схематичному) построению необходимого текста (описания, повествования, рассуждения, обобщения, полилога) и к пониманию возможных реакций на увиденное (прочитанное, услышанное).

Ведущими методологическими принципами моделирования (проектирования) СО являются принципы коммуникации , функциональности , наглядности , которые определяются и как критерии отбора АВММ, и как алгоритмы анализа и проектирования учебных ситуаций (формируя соответствующий настрой или климат в аудитории). Заданный междисциплинарный подход к реализации вышеперечисленных принципов способствует усвоению речевых операций с их последующей автоматизацией при использовании ряда интенсивных и экстенсивных методик, упражнений и заданий репродуктивного (языковые, организационные, индивидуальные) и продуктивного (речевые, проектные) характера, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в рамках формирования коммуникативных и когнитивных компетенций.

Стратегическое обучение АВММ базируется на сопоставлении, анализе и модификации когнитивных пространств, соотносимых с концептами родного языка и языка иностранного [1]. Связывание и расформирование СО, а также поэтапность и преференции в употреблении и предъявлении тех или иных фреймов зависят от специализации и состава группы обучающихся, персональных когнитивных стилей, специфики и особенностей изучаемой и родной языковой культуры, анализа и методов нейтрализации языковых ошибок и недочетов, стилистического разнообразия, наличия: пробелов в ЗУНКК, зон доступа (дистантной, ограниченной или близкой), тематическо- го, терминологического, грамматического минимума. При этом, с точки зрения эстетики и прагматики, объем 5–10-минутного кадра-фрейма определяется размером экрана компьютера, то есть он содержит не более 10–15 читаемых строк и сопровождается обоймой заданий (упражнений), кейсов (дополнительный тем, текстов) и рекомендаций (инструкций) с учетом уровня группы (см. Таблицу 1).

Помимо сложностей, связанных, в основном, с поиском информации и с информационной перегрузкой при предъявлении нового учебного материала на тезаурусном, психологическом и когнитивном уровнях необходимо преодолеть: мотивационные и деятельностные препоны – сенсорные, коммуникативные, социальные, организационные, социокультурные, интерактивные, социально-психологические, эстетические барьеры. Каждая из перечисленных проблем имеет как положительные, так и отрицательные проявления. Так, сигналы нарушения «фреймов»: излишние пропуски, повторы, добавления, отрицания, неточные умозаключения, суждения и интерпретации, псевдостереотипизация, непристойные выражения, беспочвенные жалобы, просьбы об одолжении, неодобрение, крайний субъек- тивизм [2], запускают «аварийный режим» или «перезагрузку».

Для проработки АВММ и снятия трудностей их усвоения на подготовительном (предпросмотровом) этапе работы с текстом из перечня профессионально-значимых элементов СО выбираются: ключевые слова, универсальные схемы, ассоциативные связи, аналогии, термины и ключевые понятия (идеографика). Например: термины (outsourcing, crowdfunding, cyberstalking), устойчивые словосочетания (system leadership, company transparency, probation test), предложно-падежные фразы (dealing with partners, focusing on predic-tivity, overestimating the value of), конверсивы, то есть слова, переходящие от одной части речи в другую (leverage v., n., breakthrough v., n.,), компрессивы (point-to-point, in -house, ready-to-assemble), коннек-тивы (moreover, although, briefly, hence, otherwise, which is to say, by way of contrast, on the whole). Затем, происходит выстраивание или распределение основной темы на подтемы (подразделы, параграфы, подпункты), так называемое scaffolding («леса») с соблюдением логической и дидактической последовательности (от простого к сложному, от известному к неизвестному), регистра речи (официальный, неофициальный, жаргон), требований этикета, статуса коммуникантов; нивелируются особенности дикции (для устных сообщений). Повторяются способы словообразования, основы сочетаемости; предложения (синтаксические стандарты) демонстрируются в виде формул и схем.

Гибридное обучение позволяет проводить викторины и конкурсы, презентации и проекты в интерактивном формате, выстраивать индивидуальную траекторию обучения в модульной учебной программе. Рамочный подход обеспечивает наглядность и усвояемость курса обучения с применением аудиовизуальных и мультимедийных средств. Разумное чередование фреймовой технологии, традиционных и дистанционных форм обучения дает положительные результаты. Шаблоны-фреймы после наполнения их контентом, логико-смысловой обработки, восполнения пробелов, восстановления смысловых соответствий, порядка в рамках речевых ситуаций, с опорами и без оных, становятся способом повышения результативности всех видах речевой деятельности, включая переводческую, способствующую преобразованию действительности и международному взаимодействию на основе доверия и взаимопонимания.

Таблица 1

Требования к АВММ

|

Этап Характеристики |

Elementary Элементарный |

Preintermediate Начальный |

Intermediate Промежуточный |

Upperintermediate Среднепродвинутый |

Advanced Продвинутый |

|

Количество новых слов и словосочетаний, не более, в % |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Объем текста, количество строк, шрифт 12 |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

|

Иллюстрации, количество цветов, картинок/схем |

1-2/1-2 |

2-3/3-4 |

2-3/ 5 |

Polichrome/6 |

Polichrome/7 |

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ФРЕЙМОВ В АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛАХ (ПРИ ГИБРИДНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ). ЧАСТЬ I

Список литературы Методологические особенности отбора и реализации фреймов в аутентичных видеоматериалах (при гибридном академическом обучении иностранному языку). Часть I

- Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранного языка в неязыковом вузе: дис.. д-ра пед. наук. СПб., 2003. 446 с.

- Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам: учебное пособие для вузов. СПб.: КАРО, 2005. 351 с.

- Ковылина В.Ю. Моделирование как средство активизации познавательной деятельности учащихся. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-kak-sredstvo-aktivizatsii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya (дата обращения: 01.10.2021 г.).

- Пашкова М.Н. Обучение аудированию и конспектированию научного монологического высказывания иностранцев-нефилологов на материале языка специальности (фреймовый подход): дис. канд. пед. наук. СПб., 2017.

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ". URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526602/(дата обращения: 01.10.2021).

- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти раамат, 1973. 92 с.

- Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation. Edited by Brian Tomlinson and Claire Whittaker. British Council, 2013. 252 p.

- Dijk T.A.V. Context and cognition: knowledge frames and speech act comprehension. URL: http://www.discourses.org/OldArticles/Context%20and%20cognition.pdf (дата обращения: 01.10.2021).

- Gallo J. Functional and semantic features of hypertext. Cross-Cultural Studies: Education and Science. Vol. 6. Issue 1 (2021). Р. 41-52.

- Mickan P. Language Curriculum Design and Socialisation. Multilingual Matters, Bristol-Buffalo-Toronto, 2013. 133 p.