Методологические подходы к формированию сущности понятия «Конкурентоспособность промышленности»

Автор: Ван Д.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 1 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

Современная мировая экономика переживает этап глубоких изменений, обусловленных технологическими, социальными, институциональными и экологическими факторами. Эти изменения трансформируют понимание сущности конкурентоспособности промышленного сектора. Будучи многоотраслевым и многокомпонентным, данный сектор играет ключевую роль в национальных и глобальных экономических системах, обеспечивая их рост, устойчивость и развитие. Компании, функционирующие в промышленности, сталкиваются с необходимостью внедрения инноваций, оптимизации процессов и адаптации к условиям глобального рынка для поддержания своей конкурентоспособности. Данная статья посвящена изучению методологических основ формирования понятия «конкурентоспособность промышленности». Методологическая основа исследования сформирована на основе синтеза классических и современных теорий, включая теории сравнительных преимуществ, ресурсного подхода и промышленной организации. Особое внимание уделено модели конкурентных преимуществ Майкла Портера, которая рассматривается как один из наиболее значимых инструментов анализа конкурентоспособности на уровне фирм, отраслей и стран. В статье исследуются факторы, влияющие на конкурентоспособность, такие как внедрение инноваций, экологическая устойчивость, развитие кластеров и поддержка со стороны государства. Результаты анализа выявляют ограничения традиционных подходов, базирующихся на модели Хекшера - Олина и Портера, к исследованию сущности конкурентоспособности, учитывая современные вызовы, цифровизацию и экологизацию производства. Указано на необходимость адаптации подходов к оценке конкурентоспособности с учетом устойчивого развития и цифровой трансформации. В результате работы определены ключевые направления для дальнейших исследований, включая разработку более комплексных моделей конкурентоспособности, учитывающих взаимодействие экономических, социальных и экологических факторов. Выводы исследования имеют практическую ценность для разработки стратегий повышения конкурентоспособности на национальном и отраслевом уровнях.

Конкурентоспособность промышленности, теория конкурентных преимуществ, модель портера, ресурсный подход, промышленная организация, кластеры, национальная конкурентоспособность, теории микроуровня, теории макроуровня, устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/149148993

IDR: 149148993 | УДК: 338.45 | DOI: 10.15688/re.volsu.2025.1.11

Текст научной статьи Методологические подходы к формированию сущности понятия «Конкурентоспособность промышленности»

DOI:

Цитирование. Ван Д., 2025. Методологические подходы к формированию сущности понятия «конкурентоспособность промышленности» // Региональная экономика. Юг России. Т. 13, № 1. С. 112–119. DOI: 10.15688/

Постановка проблемы

Конкурентоспособность промышленности занимает центральное место в современной экономической теории, отражая способность стран, отраслей и отдельных фирм адаптироваться к меняющимся условиям глобального рынка. В условиях нарастающей экономической интеграции и технологической трансформации возрастают требования к устойчивости и эффективности производства, что формирует новые вызовы для теоретического осмысления сущности конкурентоспособности промышленности.

На протяжении десятилетий исследователи предлагали различные методологические подходы к определению конкурентоспособности. Однако до настоящего времени дискуссии по поводу ключевых факторов, детерминант и методов оценки конкурентоспособности остаются актуальными. Например, классические теории, такие как сравнительные преимущества А. Смита и Д. Рикардо, часто рассматриваются как недостаточные для анализа современных экономических реалий. Неоклассические теории, такие как модель Хекшера – Олина, сосредоточены на ресурсной обеспеченности, но игнорируют аспекты инноваций и динамических способностей. Более поздние подходы, включая модель конкурентных преимуществ М. Портера, предлагают новый взгляд на взаимосвязь между конкурентоспособностью фирм, отраслей и стран. Однако критика, связанная с ограничениями модели Портера, подчеркивает необходимость дальнейшего изучения влияния экзогенных и эндогенных факторов, таких как инновации, устойчивое развитие и кластеризация, на конкурентоспособность развития промышленности.

Цель данной статьи состоит в систематизации и анализе методологических подходов к определению конкурентоспособности промышленности, что позволит выявить ее ключевые характеристики и параметры, а также предложить теоретическую основу для формирования стратегий повышения ее конкурентоспособности.

Методология и методы исследования

Методологическая основа исследования сформирована на основе синтеза классических и современных теорий, включая теории сравнительных преимуществ, ресурсного подхода и промышленной организации. Особое внимание уделено модели конкурентных преимуществ М. Портера, которая рассматривается как один из наиболее значимых инструментов анализа конкурентоспособности на уровне фирм, отраслей и стран. Методы исследования предполагают проведение обзора научных источников по рассматриваемой проблематике.

Теории микроуровня к исследованию конкурентоспособности промышленности

Экономический анализ конкурентоспособности на уровне фирмы фокусируется на поведении и результатах их деятельности. Теоретически существуют два основных взгляда на происхожде- ние конкурентного преимущества фирмы: взгляд с точки зрения промышленной организации и взгляд с точки зрения ресурсов.

Школы промышленной организации фокусируются на отраслевых детерминантах конкурентоспособности фирм. Классическая теория промышленной организации признает взаимозависимость между фирмами и определяет рыночную (или отраслевую) структуру как основной детерминант эффективности и производительности субъектов легкой промышленности. Эти теории в целом отмечают важность таких факторов, как экономия за счет масштаба, концентрация, дифференциация продукции, а также барьеры входа, выхода и торговли для достижения конкурентоспособности на уровне фирмы.

Экономия от масштаба определяет конкурентные преимущества в затратах на единицу продукции, получаемых фирмами за счет роста объемов производства или масштабов деятельности. Когда экономия от масштаба высока, затраты на единицу продукции обычно снижаются. Концентрация отражает количество фирм и их соответствующую долю рынка в общем объеме производства. В конечном итоге отрасли с более высокой концентрацией получают более высокую прибыль на уровне фирмы [Урасова, Щеглов, 2023]. Дифференциация продукта, отличающая продукты и услуги друг от друга, также играет важную роль в определении конкурентного преимущества промышленного предприятия.

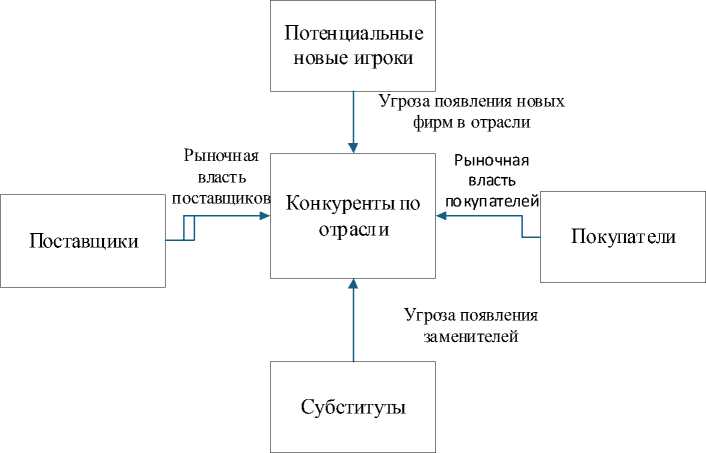

Согласно основополагающей работе М. Портера, конкурентоспособность фирмы в отрасли зависит не только от структуры рынка, но и от стратегических решений, принимаемых фирмой [Портер, 2005: 4]. В своей широко известной модели Портер выделяет пять сил, определяющих интенсивность конкуренции в отрасли, а именно: вход на рынок, угроза замещения, рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков и соперничество между конкурентами (рис. 1).

Портер определяет следующие основные барьеры для входа на рынок, а именно: экономия за счет масштаба со стороны предложения, выгоды за счет масштаба со стороны спроса, издержки переключения клиентов, требования к капиталу, независимые от размера преимущества действующих компаний, неравный доступ к каналам сбыта и ограничительная государственная политика.

Кроме того, поставщики также могут влиять на прибыльность отрасли, угрожая повышением цен, ухудшением качества или перекладыванием расходов на других участников. По мнению М. Портера, группа поставщиков является сильной, если (1) она более концентрирована, чем отрасль, в которую она продает свою продукцию, (2) ее доходы не зависят от отрасли, (3) участники отрасли сталкиваются с издержками переключения при смене поставщиков, (4) она предлагает дифференцированные продукты, (5) нет заменителей товарам группы и/или (6) она угрожает другим участникам прямой интеграцией.

Покупатели, в отличие от поставщиков, могут угрожать отрасли снижением цен, требуя лучшего качества или количества продуктов / услуг.

Рис. 1. Модель пяти сил Портера – факторы, определяющие конкуренцию в отрасли Примечание. Составлено по: [Khurram, Hassan, Khurram, 2020].

Следовательно, покупатели имеют большое влияние, если их число достаточно велико, отраслевая продукция стандартизирована, они несут небольшие издержки при смене поставщиков и/или если они грозят обратной интеграцией [Романова, 2011].

Заменители, выполняющие те же или схожие функции, что и рассматриваемый продукт, также играют важную роль в оказании влияния на конкуренцию в отрасли. Влияя на общую эластичность спроса в отрасли, компании, производящие заменители, оказывают большое давление на фирмы. Чем привлекательнее цена заменителя, тем ниже потенциальная прибыль отрасли. М. Портер утверждает, что угроза появления заменителей высока, если предлагается привлекательное соотношение цены и качества, а затраты на переключение на заменитель низкие [Портер, 2016: 52].

Наконец, соперничество может также иметь место между одним или несколькими конкурентами, предпринимающими такие действия, как снижение цен, внедрение новых продуктов, рекламные кампании и улучшение обслуживания. Исходя из интенсивности и основы соперничества, прибыльность отрасли снижается по мере снижения соперничества. Интенсивность соперничества максимальна, когда: конкурентов много и они примерно равны по размеру и количеству; происходит медленный рост отрасли; барьеры выхода высоки; конкуренты преданы делу и стремятся к лидерству; сигналы о положении друг друга на рынке неясны.

Недавние экономические теории также признают перспективу совместного создания, когда поставщики и клиенты взаимодействуют друг с другом для разработки новых бизнес-возможнос-тей и повышения своей конкурентоспособности. Это суммирует два теоретических взгляда на конкурентоспособность на микроуровне. Далее мы перейдем к теориям на макроуровне.

Теории макроуровня к исследованию сущности конкурентоспособности промышленного предприятия

Большинство теорий макроуровня базируются на идеях А. Смита, в соответствии с которыми все страны производят и экспортируют товары, используя меньше ресурсов для производства, и импортируют товары, которые другие могут производить, используя меньше ресурсов [Смит, 2023: 28]. Это отражает абсолютные различия в производительности.

Выходя за рамки концепции А. Смита, Д. Рикардо утверждал, что международная торговля между странами основана не на абсолютном, а на сравнительном преимуществе. В рикардианской модели различия в производственных технологиях являются основой сравнительного преимущества, и поэтому производство и торговля движимы не низкой стоимостью, а наиболее эффективным использованием ресурсов [Хализов, Петросян, 2017]. Предполагается, что торговля основана на абсолютном (а позднее и сравнительном) преимуществе, а рабочая сила считается совершенно мобильной. Следовательно, инвестиции в технологии способствуют разделению труда и повышают производительность, а торговля является двигателем роста.

Согласно неоклассическим экономическим теориям акцент делается на ресурсах как основе для обеспечения конкурентоспособности. Так, например, модель Хекшера – Олина, также называемая «моделью пропорций факторов» [Литвиненко, Данилова, 2022], предполагает, что технологии одинаковы во всех странах, а сравнительное преимущество обусловлено различиями в обеспеченности факторами. Согласно модели, страны специализируются на производстве товаров, где более интенсивно используют факторы, которыми они относительно хорошо обеспечены.

Таким образом, страны, богатые капиталом, экспортируют капиталоемкую продукцию, в то время как страны, богатые рабочей силой, экспортируют трудоемкую продукцию [Спирин, 2023]. Эта взаимосвязь предполагает, что 1) обеспеченность ресурсами определяет цены на ресурсы; 2) цены на факторы движутся вместе, если торговля основана на различиях в обеспеченности факторами; 3) увеличение обеспеченности факторами приведет к увеличению выпуска товаров, использующих этот фактор более интенсивно. Неоклассическая теория также предполагает совершенную конкуренцию и постоянную отдачу от масштаба, учитывая, что торговля основана на различной обеспеченности факторами.

Другая известная неоклассическая экономическая модель – теорема Столпера – Самуэльсона утверждает, что при положительном производстве и нулевой прибыли рост относительной цены товара связан с ростом доходности фактора, который используется более интенсивно в соответствии с теорией модели Хекшера – Олина [Mcculloch, 2006].

Однако теории, основанные на структуре модели Хекшера – Олина, не прошли тест, созданный В. Леонтьевым [Leontief, 1974], который обнаружил, что экономика США является капиталоемкой, при этом экспортируя трудоемкую продукцию. Так называемый парадокс Леонтьева изначально не отрицал закон Хекшера – Олина, но он привлек внимание к его недостаткам.

Эндогенные (или новые) теории роста возникли как ответ на пробелы в объяснениях, предлагаемых неоклассическими теориями экономического роста, особенно в управлении технологическими изменениями и инновациями как движущей силой экономического роста. Долгое время технологические изменения и инновации считались экзогенными, хотя к 1980-м гг. стало ясно, что этими факторами также могут управлять страны. Поэтому появился термин «эндогенный рост». Большая часть этих «новых» теорий акцентировала внимание на том, что конкурентоспособность промышленности стран определяется технологическими и инновационными процессами.

При исследовании макроэкономических систем также используют ромбовидную модель Портера, в которой выделяются четыре специфических для страны фактора и два внешних фактора, которые формируют деловую среду страны, что приводит к конкурентным позициям ее промышленности.

Многие специалисты критиковали первоначальную модель Портера, однако самый фундаментальный вызов М. Портеру, как отмечают П.Н. Александрос, Т. Метаксас, исходит от П. Кругмана, который утверждает, что «конкурентоспособность – это бессмысленное слово, применяемое к национальным экономикам» [Alexandros, Metaxas, 2016] по трем причинам:

-

1) страна никогда не «выйдет из бизнеса», как это сделают неконкурентоспособные фирмы;

-

2) торговля не является игрой с нулевой суммой в глобальном масштабе, поэтому выигрышная для всех ситуация также может иметь место в отличие от бизнеса;

-

3) экономическая политика, основанная на конкурентоспособности, имеет тенденцию быть протекционистской и, как правило, приводит к расточительным государственным расходам.

Однако, несмотря на эту критику, модель алмаза в значительной степени повлияла на экономическое мышление об источниках глобальной конкурентоспособности.

Синтез теорий микро- и макроуровня в исследовании сущности конкурентоспособности промышленности

Можно отметить, что теории микроуровня и теории макроуровня не дают четкого толкования термина «конкурентоспособность промышленности». Одновременно стоит сказать, что каждая из теорий фокусируется на каких-то отдельных факторах формирования конкурентоспособности промышленности с акцентом на внутренние (эндогенные) или внешние (экзогенные).

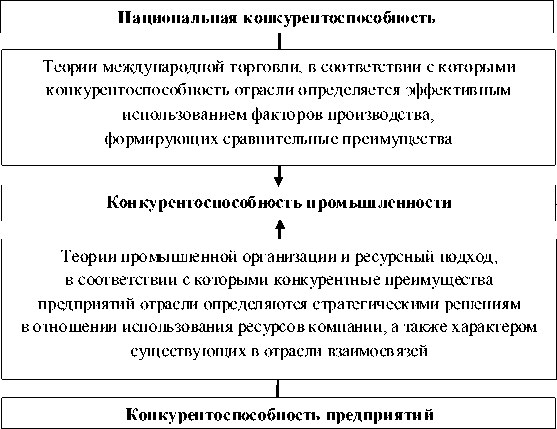

Представляется, что конкурентоспособность отрасли определяется совокупностью как внешних воздействий, так и сформировавшимся внутренним потенциалом промышленности, а это означает, что исследование сущности конкурентоспособности промышленности должно базироваться на синтезе макро- и микроэкономических теорий. При этом конкурентоспособность промышленности включает в себя элементы как социально-экономической системы микроуровня, опираясь при этом на теории промышленной организации и ресурсный подход, так и элементы национальной конкурентоспособности, отражая вектор промышленного развития в соответствии со сформировавшимися мировыми технологическими фронтирами. Отметим важное значение и мезоуровня, на котором формируются стратегии развития региональной промышленности и создаются условия для приведения данных стратегий в соответствии с потребностями международного рынка [Xiong, 2023].

Это согласуется с идеями И.В. Митрофановой, О.А. Черновой и Н.Н. Тюпаковой, что конкурентоспособность региональной промышленности «обеспечивается наличием эффективных институтов развития, стимулирующих: экспорто-ориентированность промышленного производства, его импортозамещающий характер, инновационную активность предприятий и организаций, инвестиционную привлекательность территории» [Митрофанова, Чернова, Тюпакова, 2021: 18]. Аналогичную позицию высказывает Н.Р. Молочников и А.Н. Молочников, отмечая, что «конкурентоспособность промышленности формируется под влиянием предшествующих ей других уровней конкурентоспособности», а также связана с международным разделением труда [Молочников, Молочников, 2008: 21].

В развитие данных идей автор обращает внимание на то, что конкурентоспособность в отрасли (промышленности) обеспечивается наличием у нее определенного ресурсного потенциала, позволяющего наиболее эффективно реализовать свои бизнес-процессы на основе инновационных решений и технологий. Однако наряду с этим необходимо учитывать проводимую в стране макроэкономическую политику промышленного развития, которая во многом определя- ет возможности реализации имеющегося ресурсного, организационного, инновационного потенциала отрасли, а также формирует конкурентную среду и возможности получения сравнительных преимуществ как на внутреннем, так и на международном рынках. При этом особое значение мы придаем возможности осуществления конкурентоспособного импортозамещения, что, по словам Л.Г. Матвеевой и О.А. Черновой, создает предпосылки для решения задач национальной безопасности и поддержания технологического суверенитета [Матвеева, Чернова, 2016].

Схематично приведенные рассуждения о том, на каких методологических позициях должна строиться методология исследования конкурентоспособности промышленности, отражены на рисунке 2.

Согласно этим методологическим позициям предлагается следующее определение термина «конкурентоспособность промышленности» – это комплексная характеристика состояния промышленности (отрасли), отражающая ее реальную и потенциальную способность эффективно производить и продавать востребованную на внутреннем и мировом рынках продукцию, не уступающую по своим характеристикам имеющимся аналогам, а также предоставлять услуги в определенных сегментах своей деятельности.

Заключение

Проведенный анализ методологических подходов к формированию понятия «конкурентоспособность промышленности» подтверждает его многогранный характер и динамическую природу. Конкурентоспособность не может быть сведена к одному универсальному показателю, так как включает в себя множество взаимосвязанных факторов, начиная от ресурсной обеспеченности и заканчивая уровнем технологической адаптации и экологической устойчивости.

На микроуровне ключевыми аспектами конкурентоспособности являются стратегические решения фирм, их способность внедрять инновации и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Ресурсный подход и теория организационных возможностей подчеркивают важность уникальных ресурсов и динамических способностей, что делает фирмы гибкими и устойчивыми в условиях жесткой конкуренции.

На макроуровне конкурентоспособность отраслей и стран определяется не только производительностью и сравнительными преимуществами, но и способностью создавать благоприятную деловую среду. Модель конкурентных преимуществ М. Портера остается одним из наиболее цитируемых подходов, несмотря на критику и ограничения. Значение кластеров, синергия между фирмами, поддержка государства и международная торговая политика играют важную роль в формировании конкурентоспособности на уровне национальных экономик.

Поэтому при исследовании сущности конкурентоспособности промышленности и оценки долгосрочной устойчивости имеющихся у нее конкурентных преимуществ представляется целесообразным базироваться на синтезе микро- и мак-

Ключевые аспекты формирования конкурентоспособности:

– способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям;

– способность эффективно использовать имеющийся ресурсный потенциал;

– способность поддерживать наиболее инновационные практики в развитии отрасли;

– способность конкурировать отрасли в целом на международном рынке

Рис. 2. Методологические подходы к интерпретации сущности понятия «конкурентоспособность промышленности»

Примечание. Разработано автором.

роэкономических теорий, которые в совокупности позволяют рассматривать большое число экзогенных и эндогенных факторов, в числе которых экологические стандарты, цифровая трансформация. Будущие исследования должны быть направлены на разработку комплексных моделей, которые учитывают влияние глобальных вызовов, таких как изменение климата и глобализация, на конкурентоспособность промышленности.

Таким образом, результаты исследования закладывают основу для более глубокого понимания конкурентоспособности как динамического и многослойного явления, требующего междисциплинарного подхода. Выводы исследования имеют практическую ценность для формирования стратегий повышения конкурентоспособности промышленности в условиях современной глобальной экономики.