Методология гуманно ориентированного системно-синергетического отражения управления

Автор: Сериков Геннадий Николаевич

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 1 (134), 2009 года.

Бесплатный доступ

Раскрыта сущность гуманно ориентированной системно-синергетической методологи. Дана ее интерпретация применительно к управлению образованием.

Методология, система, синергизм, гуманизм, управление образованием

Короткий адрес: https://sciup.org/147157194

IDR: 147157194

Текст научной статьи Методология гуманно ориентированного системно-синергетического отражения управления

Методология является учением о способах организации и построения деятельности человека. В этой связи в познании управления образованием необходимо определиться с методологическими основаниями научного отражения деятельности объединенного субъекта управления. Речь идет об основаниях, опираясь на которые можно адекватно отражать взаимодействие учащихся и сотрудников образовательного учреждения в процессе исполнения каждым из них своих управленческих компетенций. При этом важно сформулировать и пояснить основные положения (принципы, элементы метатеории), руководствуясь которыми, можно строить теорию управления образованием как форму организации соответствующих научных знаний [9].

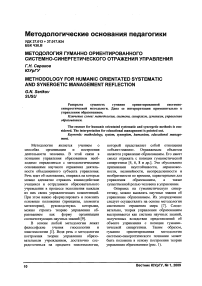

В основе любой методологии лежат философские учения гносеологии и эпистемологии [1]. Ведя речь о методологии построения теории управления образовательным учреждением, достаточно сосредоточиться на предмете эпистемологии, который представляет собой отношения «объект-знания». Отражаемым объектом является управление образованием. Его имеет смысл отражать с позиции гуманистической синергетики [4, 6, 8 и др.]. Это обусловлено признаками неустойчивости, неравновес-ности, нелинейности, неопределенности и необратимости во времени, характерными для управления образованием, а также существенной ролью человека в управлении.

Опираясь на гуманистическую синергетику, можно выявлять научные знания об управлении образованием. Их упорядочение следует осуществлять на основе методологии системного отражения мира [7]. Следовательно, теория управления образованием выстраивается как система научных знаний, полученных вследствие представлений об объекте управления с позиции гуманистической синергетики. Таким образом, гуманно ориентированная методология системно-синергетического познания может быть положена в основу построения теории управления образованием (рис. 1).

Рис. 1. Методологические основания построения теории управления образованием

Опора на методологию гуманно ориентированного системно-синергетического отражения управления предполагает соответствующую интерпретацию категории «управление». В ней можно вычленить три аспекта (субъект, объект и процесс).

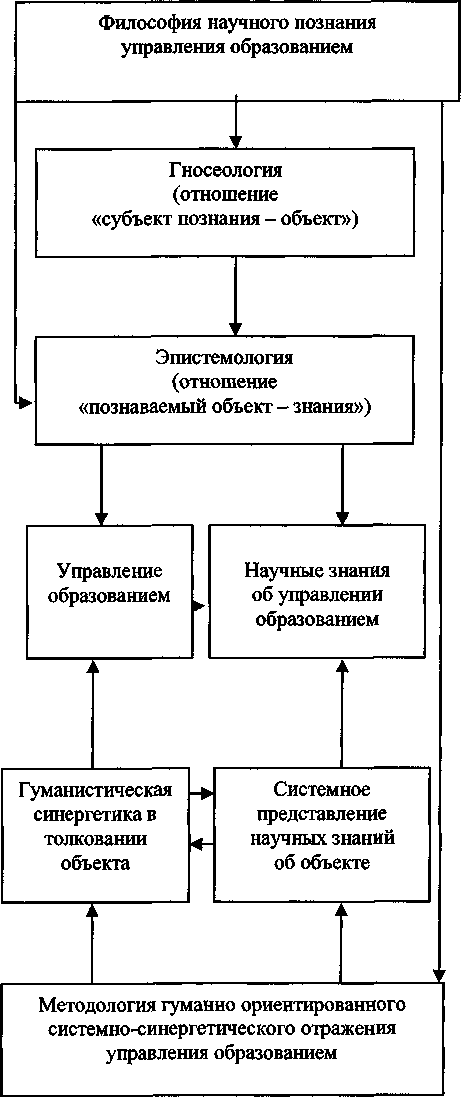

Отличительным признаком субъекта является его собственный ресурс как антропосинергизм присущих ему свойств. Кроме того, субъекту могут предоставляться внешние (например, материальные) ресурсы. Объект управления может обладать собственной субъектностью. Ее имеет смысл присовокуплять к антропосинергизму субъекта управления. Тогда объект правомерно трактовать как данность, реагирующую на воздействие субъекта. Процесс управления предстает как циклически происходящее явление. В каждом цикле имеются две стадии (проектировочная и оказания влияния на управляемый объект). На проектировочной стадии субъект разрабатывает системное средство предстоящего влияния на объект. На стадии оказания влияния происходит человеко-системное взаимодействие субъекта с объектом. Процесс управления можно интерпретировать как циклическое чередование указанных стадий. При этом каждый следующий цикл обусловливается информацией, ставшей доступной субъекту в результате свершения предыдущих циклов процесса управления (рис. 2).

Определившись с категорией «управление», обратимся к управлению образованием как к феномену социальной действительности, отличительным признаком которого является «человеческий фактор». Акцентируя внимание на нем, можно сделать вывод о целесообразности учета роли человеческих свойств в управлении образованием. В свернутом виде соответствующие свойства имеет смысл трактовать как гуманность (человечность). Ее формализация при научном отражении управления в образовании вряд ли возможна [3, 6]. Чтобы убедиться в этом, необходимо выявить гуманистическую сущность управления образованием как феномена социальной дей- ствительности.

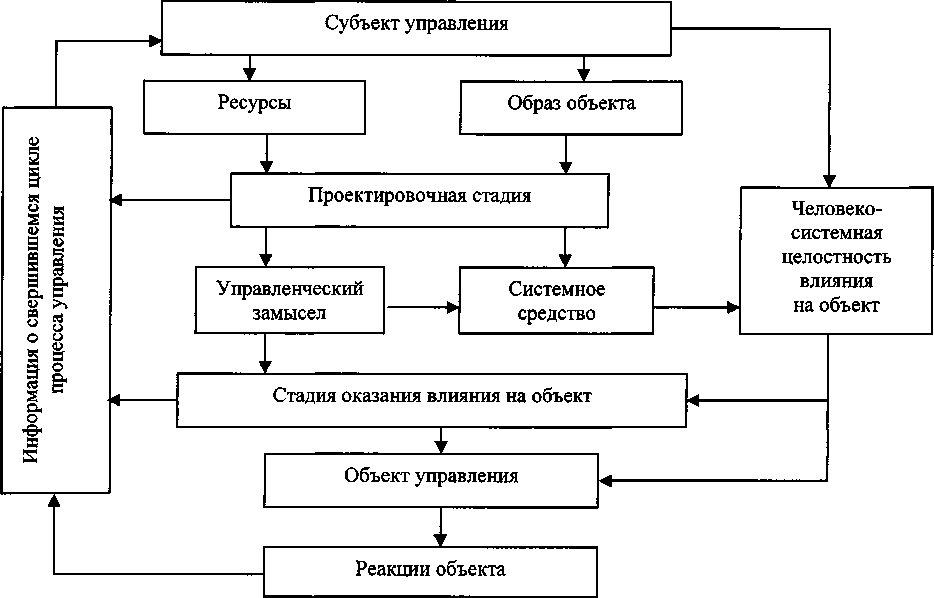

К признакам, выражающим гуманистическую сущность управления образованием, относят чувственные аспекты сотрудников и учащихся. Гуманность проявляется также в управленческом содействии сотрудников и учащихся друг другу. При этом гуманность «многополярна». Чтобы найти взаимопонимание между администрацией, сотрудниками и учащимися, необходимо всем им ориентироваться на единую концепцию гуманности. Тогда

Методологические основания педагогики гуманистическая сущность управления образованием предстанет как личная направленность каждого сотрудника и учащегося на руководство концепцией гуманности во взаимодействии с партнерами.

Учащимся следует помогать в усвоении знаний о концепции гуманности и в пользовании ими во взаимодействии с партнерами (рис. 3).

Рис. 2. Категория «управление»

Рис. 3. Гуманистическая сущность управления образованием

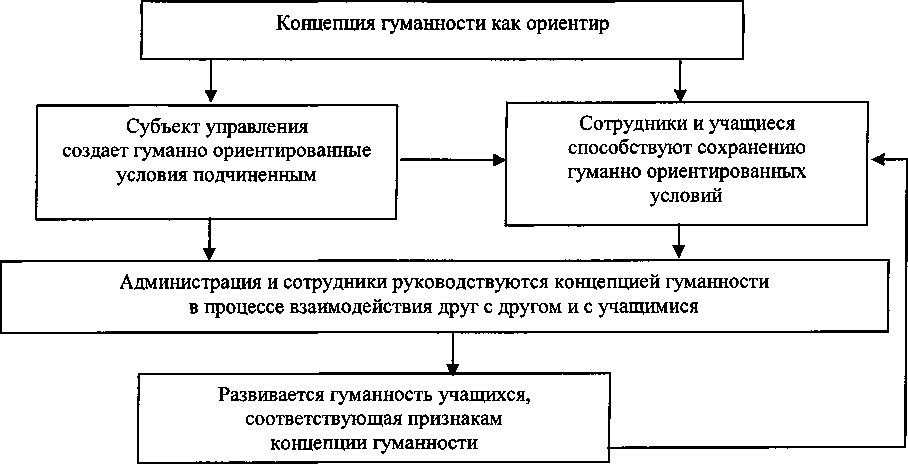

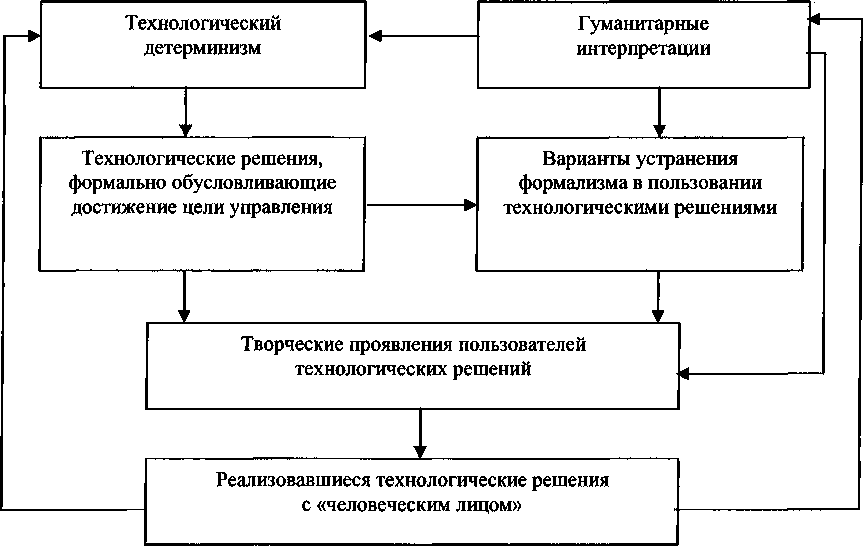

Одним из признаков гуманистической сущности управления является стремление субъекта к определенности. Соответствующее явление называют детерминацией. В управлении значима и технологическая определенность субъекта. Признавая зависимость управления от определенности субъекта относительно ориентиров и технологий управленческой деятельности, следует сделать вывод о правомерности технологического детерминизма как принципа, лежащего в основе управления.

Управление образованием отличается спецификой объекта. Поэтому формального руководства принципом технологического детерминизма явно недостаточно в управлении образованием. Чтобы избежать формализма, необходимо дополнить технологический детерминизм неформально осуществляющимися гуманитарными интерпретациями. Сочетание технологического детерминизма с гуманитарными интерпретациями способствует раскрепощению творческих потенциалов сотрудников и (или) учащихся. Соответствующие технологические решения приобретают «человеческое лицо» (рис. 4).

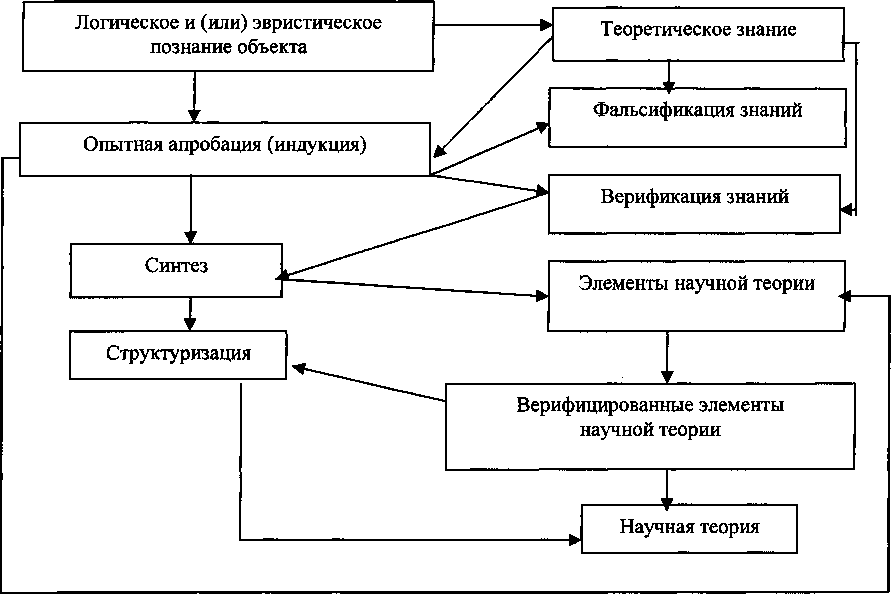

Специфика управления образованием как объекта научного познания обусловливает целесообразность пользования как теоретическими (индукция, дедукция, анализ, синтез и др.), так и практическими (экспертиза, эксперимент и др.) методами. При этом теоретически выведенные знания должны проходить процедуры опытной апробации (проверяться на соответствие практике управления образовательным учреждением). Только верифицированные знания подлежат объединению друг с другом. Результатом их синтеза становятся элементы научной теории.

В свою очередь, каждый элемент научной теории вновь проходит процедуру апробации (своеобразный возврат к индукции). Верифицированные элементы научной теории подлежат структуризации. Благодаря ей соответствующие элементы становятся специфической целостностью, которую и принято считать теорией (рис. 5). Индуктивный синтез научных знаний, осуществляемый в соответствии со схемой, изображенной на рис. 5, является предпосылкой появления научной теории управления образованием.

Рис. 4. Сочетание технологического детерминизма с гуманитарными интерпретациям в управлении образовательным учреждением

Методологические основания педагогики

Рис. 5. Индуктивный синтез научных знаний

Одним из аспектов синтеза научных знаний об управлении образованием является соединение технологического и гуманитарного элементов в целое [2]. При этом гуманитарный элемент научных знаний выражается интерпретацией (толкованием, разъяснением) функций технологического элемента в различных вариантах его применения на практике. К таковым вариантам могут относиться обсуждение гипотетических ситуаций, а также описания и анализ опыта пользования технологическим элементом. Не лишены смысла и собственные толкования субъекта, относящиеся к пользованию знаниями о технологиях управления образовательными учреждениями. Следствием такого рода синтеза являются гуманно ориентированные технологические конструкции, характеризующие научные знания об управлении образованием. Они отличаются многообразием толкования свойств управления образовательными учреждениями. Имея возможность выбора варианта толкования, соответствующего реальной ситуации, субъект управления может корректно пользоваться научными знаниями в 14

процессе исполнения управленческих компетенций. В целом же вариативность интерпретаций технологических элементов научных знаний способствует преодолению формализма в практике управления образованием.

Информационное дополнение к научным знаниям [2] может быть представлено в форме системы централизованного информационного обеспечения сотрудников и учащихся. Оно являет собой упорядоченную совокупность постоянно обновляемых сведений об особенностях функционирования образовательного учреждения в разных его аспектах, выстраиваемую с учетом востребованности информации со стороны сотрудников или учащихся. Благодаря централизованному информационному обеспечению сотрудников и учащихся удается создать общий для них источник сведений. Из него каждый может извлекать информацию, полезную в осуществлении управленческих компетенций. К тому же, сотрудники и учащиеся получают единые ориентиры относительно характеристики особенностей образовательного учреждения. Кроме того, система централизованного информационного обеспечения является уникальным средством общения сотрудников и учащихся с партнерами.

Итак, знаниевые основания, которыми должны пользоваться субъекты в процессе управления образованием, не сводятся к определенным теориям. Наряду с теоретическими знаниями, каждому субъекту необходимо специальное информационное дополнение , об особенностях соответствующего образовательного учреждения. Пользуясь научными знаниями и руководствуясь информационным дополнением, сотрудники образовательного учреждения вовлекают учащихся в процесс управления образованием. Учащиеся же, опираясь на установки сотрудников (педагогов, прежде всего) и пользуясь сведениями, содержащимися в системе централизованного информационного обеспечения, также могут обоснованно исполнять вверенные им управленческие компетенции.

Таким образом, методологические основания построения теорий управления образовательными учреждениями можно выразить трехуровневой структурой. Во главе ее находится методология гуманно ориентированного системно-синергетического отражения реалий управления образовательными учреждениями. На ней базируется методология построения теорий управления образованием. Третий уровень относится к методологии информационного обеспечения субъектов управления образованием. В единстве они и составляют методологию управления образованием.

Список литературы Методология гуманно ориентированного системно-синергетического отражения управления

- Алексеев, Н.Г. Философия образования и технология образования/Н.Г. Алексеев//Вопросы философии. -1995. -№ 11. -С. 22-31.

- Андриянова, Т.В. Методологические проблемы организации информации в области общественных наук: на прим. англ.-амер. социологии/Т.В. Андриянова. -М.: Наука, 1980. -104 с.

- Беликов, В.А. Философия образования личности: Деятелъностный аспект: монография/В.А. Беликов. -М.: ВЛАДОС, 2004. -357 с.

- Князева, Е.Н. Синергетика как новое мировоззрение: Диалог с И. Пригожиным/Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов//Вопросы философии. -1992. -№ 12. -С. 3-20.

- Ковалев, A.M. Изменяющийся и самоорганизующийся мир: Идеи, размышления, гипотезы/A.M. Ковалев. -М.: Изд-во МГУ, 1999. -433 с.

- Куган, Б.А. Управление образовательной системой: Взаимодействие субъектов регионального и муниципального уровней I Б.А. Куган, Г.Н.Сериков. -М.: ВЛАДОС, 2002. -632 с.

- Сериков, Г.Н. Управление образованием: системная интерпретация/Г.Н. Сериков. -Челябинск: Факел, 1998. -664 с.

- Таланчук, Н.Ф. Системно-синергетическая концепция педагогики и учебно-воспитательного процесса/Н. Ф. Таланчук. -Казань: НИИССО РАО, 1993. -193 с.

- Яковлев, Е.В. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения/Е.В.Яковлев, Н.О. Яковлева. -М.: ВЛАДОС, 2006.-240 с.