Методология развития образовательной и научно-технической деятельности корпоративного университета на примере МЧС России

Автор: Бондар А.И.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление

Статья в выпуске: 2 т.24, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исходя из необходимости повышения качества выполнения задач, поставленных перед научными и образовательными учреждениями МЧС России, разработаны предложения по их объединению в модель корпоративного университета. Обозначены проблемы текущей образовательной модели подготовки кадров в учебных заведениях МЧС России, а также важность инновационных подходов в научной деятельности специалистов МЧС. С учетом результатов математического моделирования сформулированы предложения по построению и внедрению системы самостоятельного присуждения ученых степеней, рационализации научной деятельности с учетом актуальных трендов, увеличения источников финансирования научных учреждений МЧС России. Дана предварительная оценка результатов внедрения данных предложений в деятельность научно-образовательных учреждений МЧС России, в соответствии с которой ожидается повышение эффективности их функционирования.

Качество, подготовка кадров, математическое моделирование, высшее образование, корпоративный университет

Короткий адрес: https://sciup.org/148324483

IDR: 148324483 | УДК: 378.22 | DOI: 10.37313/1990-5378-2022-24-2-64-70

Текст научной статьи Методология развития образовательной и научно-технической деятельности корпоративного университета на примере МЧС России

До сих пор не завершен процесс трансформации системы образования МЧС России при том, что он происходил в ногу с трансформацией всей государственной системы образования и также сопровождался расширением спектра образовательных услуг, появлением новых специальностей и платной подготовки, как по основным программам, так и дополнительным, предоставляемым вузами, внедрением двухуровневой болонской системы высшего образования, трансформацией системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Но уже сейчас очевидно, что тренды развития, привлекательные для гражданских образовательных учреждений, например, по выходу в лидеры международных рейтингов, не соответствуют целям и задачам МЧС России. Забегая вперед, следует отметить, что наиболее эффективной для научно-образовательных учреждений (далее – НОУ) ведомства представляется модель деятельности корпоративного университета (далее – КУ).

МЧС России в своей деятельности ориентируется, помимо прочих, на Указ Президента Российской Федерации № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» от 20 декабря 2016 года [1] и Указ Президента Российской Федерации Бондар Алекандр Иванович, кандидат технических наук, доцент, директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России.

№ 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» от 1 января 2018 года [2,3]. В данных документах определены приоритетные направления государственной политики Российской федерации в области гражданской обороны и пожарной безопасности на ближайшее десятилетие и механизмы их реализации, среди которых отдельными пунктом обозначены совершенствование подготовки кадров и осуществление научных исследований, направленных на достижение целей и задач Основ.

Решение проблемы комплексного развития образовательной и научно-технической деятельности на базе современных методов управления и контроля деятельности образовательных и научных организаций МЧС России, внедрения информационных технологий, разработки образовательных и профессиональных стандартов и совершенствования методов общего управления качеством перспективных исследований позволит повысить эффективность выполнения подразделениями ведомства задач по предназначению, а значит будет способствовать и повышению национальной безопасности в целом, что, несомненно, является актуальной задачей.

Не является секретом тот факт, что сегодня имеет место учащение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе, ранее не известных, связанных с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов производственной и транспортной инфра- структуры, критически важных и потенциально опасных объектов, появлением новых химических и биологических агентов. В этих условиях возрастают требования к подразделениям МЧС, их материальной оснащенности, владению необходимыми технологиями, наличию у кадров специальной квалификации, предполагающей высокий профессионализм и способность к быстрой адаптации за счет приобретения новых компетенций при возникающих изменениях, часто сопровождающихся состоянием неопределенности. Примером подобного явления стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

В условиях усложняющихся процедур и технологий предотвращения и ликвидации последствий различного рода ЧС, возрастает значимость квалификации кадров. Специалист, обладающий достаточной широтой и полнотой знаний, наличием необходимых умений и навыков становится ключевой опорой в работе ведомства и задает основные тренды его развития. Однако сейчас одной из важнейших существующих проблем является оторванность подготовки от реальной потребности в кадрах, а также недостаточная подготовка вчерашних выпускников для быстрой интеграции их в профессиональную деятельность. Для примера можно привести результаты анализа материалов служебных отзывов от 2020 года на 148 выпускников 2019 года выпуска одного из образовательных учреждений высшего образования МЧС России, что составило 64,63% от общего количества выпускников. По оценке руководителей территориальных подразделений большинство выпускников 2019 года успешно справляются с выполнением должностных обязанностей. Сравнительный анализ открытых ответов показал, что работодатели и выпускники высказались солидарно в том, что отнесли теоретическую подготовку к одной из сильных сторон подготовки в ВУЗе, способствующей успешной адаптации на первичных должностях. При этом 84,7% респондентов-выпускников предлагают увеличить объем практических занятий в ходе учебного процесса, считая его недостаточным; руководители подразделений также вносят предложение по увеличению часов на практическую отработку учебных вопросов. Опыт показывает, что в отдельных случаях на получение выпускником необходимых знаний на рабочем месте уходит несколько лет деятельности в режиме «проб и ошибок».

Вышесказанное свидетельствует о недостаточной удовлетворенности потребностей МЧС России в квалифицированных кадрах и качестве реализуемой в образовательных организациях МЧС России подготовки. Требуется совершенствование подходов и механизмов управления, направленных на развитие образования в увязке с прогнозами конъюнктуры рынка труда в сфере безопасности и потребностями ведомства и государства. Это предполагает переформатирование инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие подразделений МЧС России между собой, а также с собственными образовательными и научными организациями, корректировку содержания существующих профессиональных и образовательных стандартов и разработку новых.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Решение данной проблемы некоторыми исследователями видится в понижении уровня образования при подготовке кадров, в том числе и для системы МЧС России. Однако данный подход может оказаться идущим в разрез с государственной политикой в долгосрочной перспективе и не позволит узкообразованным специалистам решать поставленные перед ведомством задачи. Последние вытекают из мероприятий по достижению целей Основ, в том числе, разработке и внедрении современных средств и технологий защиты от опасностей; оснащение подразделений современной высокоэффективной и многофункциональной унифицированной пожарной техникой, робототехническими средствами, беспилотными авиационными системами, средствами мониторинга, связи, экипировкой, снаряжением, медицинским оборудованием для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров, внедрение в их деятельность новых технологий по сбору и обработке информации; совершенствованию научно-экспериментальной и учебно-материальной базы научных и образовательных организаций, судебно-экспертных учреждений; активизации разработки проектов нормативных правовых актов, устанавливающих требования к работам и услугам в области пожарной безопасности; разработке и внедрению инновационных технологий обнаружения пожаров в начальной фазе их возникновения, своевременного оповещения людей о пожарах, а также тушения пожаров; разработке и внедрении в образовательный процесс инновационных технологий обучения.

Также важно рассматривать процессы, способствующие трансферу инноваций и технологий, которые в сфере деятельности МЧС России, преимущественно носят наукоемкий характер, сохранению и развитию научных международных контактов, расширению вклада отечественных исследователей в формирование научного кластера и фронта научных исследований мирового уровня в профильной сфере. Все вышесказанное в значительной мере обеспечивается научно-технической деятельностью организаций МЧС России. И как было отмечено выше, может быть наиболее эффективно реализовано в рамках построения корпоративного университета

МЧС России, преимущество которого заключается в привязке теории и практики обучения и научно-технической деятельности к потребностям ведомства в ответ на неспособность традиционного академического образования решить проблему своевременной подготовки высококвалифицированных специалистов. Эта неспособность связана с тем, что скорость появления новых технологий и обмена информацией стремительно возрастает и программы подавляющего большинства классических вузов устаревают, не успев утвердиться. В основе отставания лежит также непреодолимая пропасть между инертными ВУЗами и потребителем образовательной продукции – работодателем [4].

В текущей конъюнктуре политика МЧС России должна быть в первую очередь направлена на решение проблемы подготовки квалифицированных специалистов, защищенных технически, экономически и социально компетентностью и востребованностью в сфере полученного образования, а также способных стремительно адаптироваться к работе в постоянно изменяющихся условиях и условиях неопределенности.

Успешную подготовку кадров МЧС практически невозможно реализовать только на основе обязательного минимума требований к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений, определяемых государственным стандартом, который, как было показано выше, не всегда удовлетворяет потребности ведомства. Решением проблемы мог бы стать переход образовательных учреждений МЧС России на собственные образовательные стандарты, которые должны быть разработаны ВУЗами с учетом анализа передового отечественного и зарубежного опыта подготовки кадров в области безопасности и научных исследований ученых. Также необходимо учитывать особенности ведомственных ВУЗов. Как показывает опыт подготовки специалистов для МЧС России, успешность их деятельности во многом определяется не столько высоким уровнем знаний и практических умений, сколько комплексной практикоориентированной подготовкой к профессиональной работе, характерной для модели КУ и обеспечивающей необходимую результативность. Учебный центр КУ может быть рассредоточен по различным НОУ и подразделениям ведомства (чтобы каждый обучающийся мог перенимать опыт коллег), содержать определенную долю виртуальности (корпоративный портал, видеокурсы, дистанционное обучение), а также пользоваться услугами как собственных, так и приглашенных преподавателей. Примером корпоративного университета в России могут служить образовательные проекты «РЖД», «Сбера», банка «Тинькофф», нескольких нефтяных компаний, «Газпрома», последний также планирует реализацию подготовки в собственной аспирантуре и создание сети собственных диссертационных советов [5, 6].

Как видно из приведенных сведений, опыт реализации корпоративного обучения изобилует успешными примерами, однако особенности построения и организации научной деятельности в рамках функционирования КУ в литературе практически не встречается, рассмотрим возможную модель на примере НОУ МЧС России. Это имеет крайне важное значение, поскольку именно учреждения высшего образования и науки способствуют непрерывной адаптации общества к изменяющимся условиям существования, и во многом сами являются источником изменений за счет создания новаций.

На сегодняшний день существует ряд проблем построения эффективной университетской науки в учреждениях МЧС России. Плохо реализуются, а иногда и вовсе отсутствуют механизмы трансфера технологий. Исследования, направленные на их создание и развитие, как правило, не поддерживаются, поскольку считаются прерогативой производителей продукции пожарно-технического профиля. Последние затрудняются принять во внимание множество важных факторов без эффективного взаимодействия с конечным потребителем изделия. Данное взаимодействие целесообразно расширять на взаимовыгодных условиях.

Не удовлетворительно функционируют механизмы реализации интеллектуальной продукции, например, разработки ученых ведомства, в том числе запатентованные, практически не коммерциализируются. Они либо остаются «в столе», либо «уходят» ввиду невозможности реализации в системе МЧС России в коммерческие организации, в том числе зарубежные. Упущенную выгоду подсчитать не представляется возможным, но очевидно, что она не мала.

Критерии оценки эффективности ученых, научных групп и НОУ задаются органами, ориентированными на собственные цели развития, в отдельных случаях, вступающих в противоречие с задачами МЧС России. И этот перечень можно продолжать.

Очевидно, что модель научной деятельности корпоративного университета должна быть выстроена иначе, иными должны быть критерии оценки эффективности НПС НОУ МЧС России.

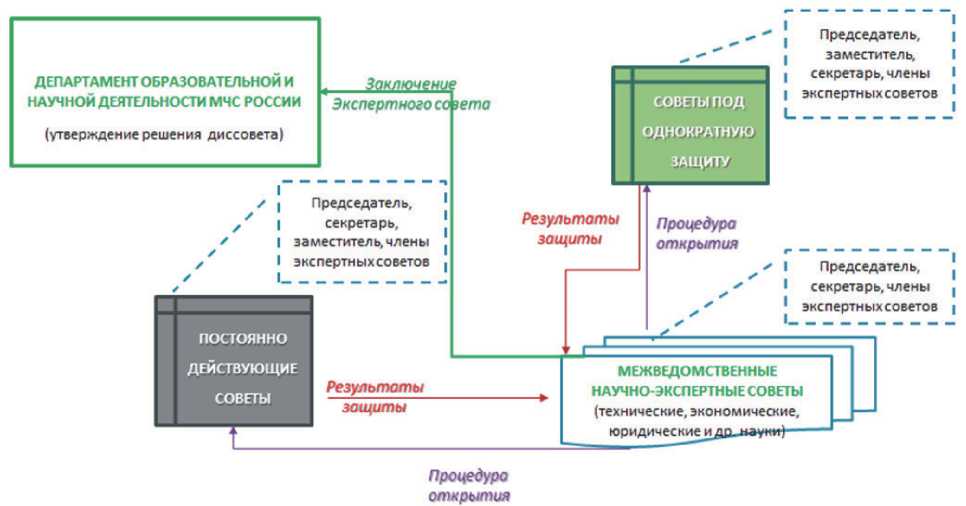

Логичным развитием системы подготовки кадров в рамках модели корпоративного университета может стать построение системы самостоятельного присуждения ученых степеней по аналогии с моделями, реализованными в ведущих ВУЗах страны. Модель предлагаемой системы приведена на рис. 1 и предполагает реализацию на уровне МЧС России в следующем виде: при Департаменте научно-образо-

Рис. 1. Модель системы самостоятельного присуждения ученых степеней в МЧС

вательной деятельности МЧС России создаются межведомственные научно-экспертные советы по отраслям наук, по которым МЧС России, как корпоративному университету, дано право присуждать ученые степени. Данные советы рассматривают ходатайства НОУ МЧС России об открытии диссертационных советов по определенным научным специальностям с постоянным функционированием (с постоянным составом) и под уникальные однократные защиты, также они дают экспертное заключение на соответствие всех процедур требованиям нормативных документов, участвуют в разрешении споров и разногласий, процедурах подтверждения, лишения, восстановления ученых степеней. Для избежания внутриведомственной изоляции и обеспеченья должного научного уровня и необходимой открытости не менее 50% членов диссертационного совета, которые открываются при НОУ, должны быть сторонними ведомству признанными в соответствующей области учеными. Издание приказа о присуждении ученой степени и решение о выдаче соответствующего диплома реализуется Департаментом научнообразовательной деятельности МЧС России на основании заключения и положительной рекомендации межведомственного научно-экспертного совета.

Оценим целесообразность данного подхода, проиллюстрировав его математической моделью: пусть – требования, соответствующие соискателю ученой степени и его работе; – число соискателей. Требования, предъявляемые к соискателям, размыты, однозначности на сегодняшний день нет, каждый участник системы присуждения ученых степеней волен выдвигать собственные критерии, защищающиеся в разных организациях соискатели демонстрируют различный профессиональный уровень и испытывают трудности при подготовке диссертаций [4, 7]. Модель ситуации может быть записана так [8, 9]:

^ = “1 ~ а2ХУ - “зУ> ^ = ^1 ~ 02ХУ * 03х"

(1.1)

В модели (1.1) – число характеристик диссертационного исследования, притекающих в единицу времени к экспертам (членам диссовета, оппонентам и иным экспертам);

– число соискателей ученой степени в единицу времени; – число требований, которые не вошли в экспертную комиссию; – число отклоненных диссертаций; ,

– конкурентные члены. Величина

* Р2

– ценность соискателя, удовлетворяющего экспертному совету.

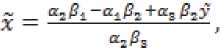

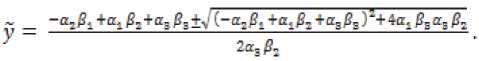

Положения равновесия модели имеют вид:

(1.2)

(1.3)

Величины σ и ∆ имеют вид:

(1.4)

(1.5)

— +V( “2^1^^1^г+^3^з)^ "*" ^а1а30203-

Из выражения (1.5) для ∆ следует, что модель (1.1) неустойчива. Это означает, что у экспертной комиссии неполные данные и что большое количество соискателей не удовлетворяют требованиям экспертной комиссии. Усовершенствуем деятельность экспертной комиссии, положив Оз < О и /?д < О.

Тогда ∆ принимает вид:

Д= +^/(—а^^+^^4-^^)2 + 4а1а3Р2Рз- (1.6)

Работа экспертной комиссии станет значительно продуктивнее, и величины х,у могут быть устойчивым топологическим фокусом при х > 0, у > О.

Из модели следует, что система самостоятельного присуждения позволит переориентировать диссертационные исследования на требования, критически важные для ведомства, обеспечить необходимую для корпоративного университета гибкость и скорость трансформаций, однородность требований для специалистов ведомства. Кроме того, данный подход позволит сформировать на уровне министерства компетентную группу экспертов, утверждающую решение диссертационных советов. Будет способствовать расширению взаимодействия НОУ ведомства с иными российскими и зарубежными организациями и территориальным органами МЧС России. Расширение научной коммуникации будет способствовать взаимному профессиональному обогащению ученых и специалистов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В целом у ведомства всегда есть потребность в проведении некоторых научных исследований. Например, потребность в разработке новых видов пожарно-технического вооружений [10, 11]. Методы борьбы с угрозами также должны совершенствоваться. В том случае, если такие направления не предполагают научного прорыва, то работы по ним будут обязательно проводиться. К таким видам НИР целесообразно привлекать все подразделения МЧС Росси.

Реализована научная деятельность может быть следующим образом: «рационализаторские предложения (РП)» и «проблемные темы» запрашиваются у организаций МЧС России, либо возникают как итог проведения каких-либо мероприятий, например, конгрессно-выставочных или опытно-исследовательских учений и отправляются в НОУ МЧС России. «Рационализаторские предложения» обосновываются научными сотрудниками на предмет практической значимости, новизны и развиваются во внедрение или научный задел (с проверкой на патентоспособность, «диссертабельность», целесообразность опубликования, экономический эффект). Ценное «РП» регистрируется, оформляется отчётом НОУ, рассылается заинтересованным организациям, обобщается обратная связь и даётся окончательное заключение. Внедрение может быть реализовано и учтено в нескольких вариантах: 1-ый уровень внедрения – без оформления патента и развития исследования в диссертацию, 2-й уровень внедрения – подготовка и защита диссертационного исследования автором «РП», патентование, публикация при участии НОУ [12].

«Проблемные темы», возникающие в процесс работы различных структур МЧС России по мере поступления оформляются в банк «научно-исследовательских тем» с указанием контактов лиц их инициировавших, данные темы являются приоритетными при утверждении тем выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований, НИР (ОКР), включая НИР по госзаданию.

Кроме того, сохраняется нужда в эволюции целого ряда научных направлений, которые определяются государственной политикой. На сегодняшний день к таким направлениям относятся вопросы безопасности Арктики и альтернативной энергетики. Результаты этих работ могут показывать впечатляющие научные и технические достижения, однако их польза, а также соразмерность затрат результату должна тщательно оцениваться, особенно в случаях отсутствия внешнего финансирования.

Также необходимо стремиться сохранять свои позиции на острие мировой науки. Для этого требуется построение работы по проактивному анализу существующих мировых трендов и вызовов, возникающих неопределенностей и путей их решения. Современное состояние научных направлений может быть учтено двумя способами. Во-первых, приоритетными направлениями можно считать те, которые имеют активную экономическую поддержку в мире с учетом всех источников финансирования и всех типов научных организаций: университеты, академические институты, работы по заказам крупных промышленных корпораций. Этот подход показывает преимущество в том, что демонстрирует сформировавшиеся потребности в тех или иных знаниях, хотя для получения более-менее достоверных результатов необходимо анализировать не только крупные затраты, но и только появляющиеся научно-исследовательские работы. Во-вторых, при определении перспективных направлений развития как правило учитывают количество публикаций по тем или иным темам. Второй путь менее надежен, чем первый вследствие общих недостатков оценок, проведенных на основе анализа публикаций. Подход, который был рассмотрен, имеет два основных недостатка. С одной стороны, при его использовании есть опасность двигаться вдоль чужого вектора развития, с другой стороны от рассмотренных алгоритмов анализа неизбежно будут скрыты исследования военного и специального характера, а также исследования, составляющие коммерческую тайну. Тем не менее, ученые могли бы всю критически осмысленную информацию оформлять в соответствующий научно-аналитический отчет, который бы представлялся коллегам и обучающимся и служил бы основой предложений по развитию ведомства.

С целью привлечения дополнительных источников финансирования образовательной и научной деятельности, возможно осуществление НОУ научно-технических услуг, к которым относится деятельность в области научно-технической информации, патентов, лицензий, стандартизации, метрологии и контроля качества, научно-технического консультирования, другие виды деятельности, способствующие получению, распространению и применению научных знаний.

Кроме того, в рамках корпоративного университета легче реализуемо воплощение «сателлитной» модели, в основе которой лежит идея выделения на базе головного НОУ автономных хозяйственных центров, подразделений-сателлитов (научно-образовательных центров, инновационных предприятий, сертификационных центров, базовых кафедр, проектных офисов и др.), обладающих относительной оперативной и финансовой самостоятельностью и отвечающих за устойчивость позиций головного учреждения при выполнении таких задач, как реализация образовательных услуг и создание интеллектуальных продуктов в условиях конкуренции [5].

При работе над улучшением качества публикаций [12], выстраивается система со значимой обратной связью. В приоритетных для публикации трудов ученого оказываются авторитетные издания, которые используют слепое качественное рецензирование, особенно позволяющие пригласить рецензента, наиболее глубоко погруженного в представленное в издательство исследование. Для каждой публикации при оценке работы ученых в НОУ учитывается количество и содержание полученных замечаний по аналогии с отзывами на диссертацию. Министерством организуются дискуссионные научные площадки по отработке замечаний на регулярной основе, например, в рамках традиционных конгрессновыставочных мероприятий.

ВЫВОДЫ

Предложены решения по реализации модели корпоративного университета на основе образовательных и научных учреждений МЧС России. Подобная модель вполне применима и оправданна в рамках целей и задач научно-образовательной деятельности МЧС России и мо- жет позволить решить ряд проблем, существующих на данный момент в этой деятельности, в частности, вывести ее на уровень решения задач не только в границах Российской Федерации, но и мирового масштаба [10,11].

Список литературы Методология развития образовательной и научно-технической деятельности корпоративного университета на примере МЧС России

- Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года».

- Указ Президента РФ от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года».

- Агарков, А.В. Роль системы гражданской обороны в предупреждении чрезвычайных ситуаций / А.В. Агарков // Вестник Академии гражданской защиты. - 2019. - 1 (17). - С. 117-119.

- Акимова, Г.П. Подходы к оценке работы научных коллективов / Г.П. Акимова, А.Ю. Даниленко, М.А. Пашкин // Труды ИСА РАН. - 2015. - Т. 65. - № 2. -С. 39-43.

- Корпоративный университет. ШЬ: Ьйр:// nesmeeva.narod.ru (дата обращения 15.01.2022).

- Беляев, А.И. Методология развития персонала крупных производственно-хозяйственных систем: дис. докт. экон. наук: 08.00.05 / Беляев А.И. - М, 2009.

- Иноземцева, Е.А. Управление качеством проектных услуг на основе вероятностно-статистической оценки необходимых для их исполнения ресурсов времени: автореферат дис. канд. техн. наук: 05.02.23 / Иноземцева Е.А. - Тула, 2007.

- Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация: Общая и социальная психология / В.П. Милованов. М.: КомКнига. - 2005. - 208 с.

- Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация: Экономика. Биофизика / В.П. Милованов. - М.: КомКнига. - 2005. - 168 с.

- Миримович, Э.Г. Международная организация гражданской обороны и защита населения в современных условиях / Э.Г. Миримович, А.Г. Чириков, А.А.Арлюк // Безопасность жизнедеятельности: БЖД: научно-практический и учебно-методический журнал. - 2014. - № 4(160). -С. 46-56

- Чебоксаров, П.А. Концепции мирового сотрудничества в области реагирования на чрезвычайные ситуации / П. А. Чебоксаров, Ю.Ю. Дерябин // Проблемы управления рисками в техносфере: научно-аналитический журнал. - 2012. - № 4(24). -С. 128-131

- Бондар, А.И. Анализ научных статей, опубликованных сотрудниками организаций МЧС России (2010-2019 гг.) / А.И. Бондар, В.И. Евдокимов, В.Ю. Рыбников// Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. - 2021. - № 1. - С.5-18.