Методология учета и измерения образовательной миграции населения: проблемы и перспективы развития

Автор: Корепина Татьяна Андреевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита, экономического анализа и статистики

Статья в выпуске: 2 т.13, 2018 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время, несмотря на усиление оттока молодежи в центральные вузы, проблемам образовательной миграции не уделяется должного внимания, в то время как потребность в многоаспектном познании механизмов и тенденций миграции обуславливает необходимость изучения данного явления представителями многих отраслей научного знания. В России субъектами сбора данных о миграции являются различные министерства и ведомства (Министерство внутренних дел, Министерство образования и науки, Министерство труда и социальной защиты населения) и их подведомственные организации. Соответственно ключевым достоверным источником информации о миграции выступает система статистического учета в Федеральной службе государственной статистики Российской Федерации, которая однако не дает детализированных данных об образовательной миграции населения. Недостаточное количество аналитических данных не позволяет оценить масштаб существующей проблемы оттока населения за пределы региона и их дальнейшие миграционные установки. Целью статьи является разработка комплексного подхода к анализу образовательной миграции населения региона на основе сравнительного анализа существующих методов сбора данных по образовательной миграции. В ходе проведенного исследования рассмотрен отечественный и зарубежный опыт сбора данных по образовательной миграции, позволивший выявить специфику методологических подходов к измерению образовательной миграции населения. Новизна исследования состоит в обобщении и сравнительном анализе существующих методологических подходов сбора данных, характеризующих образовательную миграцию. Результаты показали, что социо-логические методы обследования населения (биографический метод, фокус-группы и т.п.) сегодня становятся важным инструментом получения детальной и разнообразной информации об образовательной миграции. В статье обосновано, что использование статистического учета и социологического наблюдения в комплексе позволяет выявить текущее состояние образовательной миграции населения, определить дальнейшие миграционные установки молодежи, а также выявить специфические факторы, влияющие на перемещения выпускников образовательных организаций, с целью построения агент-ориентированных моделей образовательной миграции населения региона.

Миграция, образовательная миграция, данные миграции, статистический учет, методика статистического учета, социологическое обследование, качественные методы, агент-ориентированное моделирование, человеческий капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/147245693

IDR: 147245693 | УДК: 325.1:37 | DOI: 10.17072/1994-9960-2018-2-319-333

Текст научной статьи Методология учета и измерения образовательной миграции населения: проблемы и перспективы развития

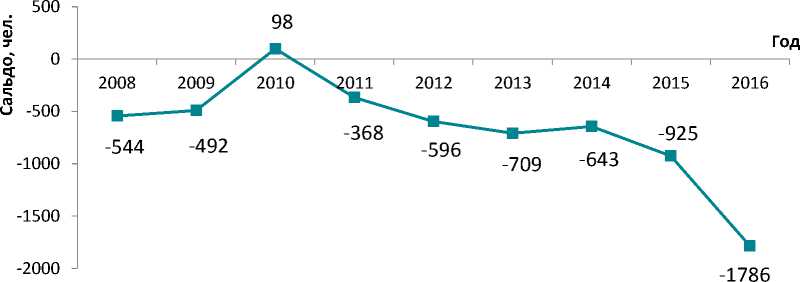

Выпускники образовательных организаций в современных условиях выступают как одна из самых мобильных групп населения. Ми- грационные намерения молодежи менее зависимы от обстоятельств [1]. Не обремененные социальными обязательствами ин- дивиды готовы уезжать из регионов с целью получения образования в престижных вузах страны и зарубежья. Тем самым регион теряет талантливую молодежь, а в результате ее невозвращения и человеческий капитал. Так, в Вологодской области за пределы региона в 2016 г. в связи с учебой выбыло 3248 человек. Общая динамика за период с 2008 г. и по настоящий период показывает негативную тенденцию (рис. 1).

Результаты проведенного Вологодским научным центром РАН в 2016 г. социологического опроса населения сельских территорий Вологодской области показали, что 42% молодых сельчан (от 18 до 30 лет) хотели бы переехать, сменить место жи-тельства1. Причем основными причинами переезда называют отсутствие работы (31%) и получение образования (13%).

Все это обуславливает пристальное внимание к проблеме и потребность в многоаспектном познании механизмов и тенденций образовательной миграции. Для объяснения и понимания вышеперечисленных задач требуются статистические данные о перемещениях населения, имеющих в своей основе установки на получение образования.

Рис. 1. Сальдо числа населения Вологодской области, сменивших место жительства по причине учебы в возрасте старше 14 лет*

* Составлено автором по данным Демографических ежегодников Вологодской области за 2009-2017 гг. (Демографический ежегодник Вологодской области: ст. сб. Вологда, 2009. С. 56; Там же. 2010. С. 70; Там же. 2011. С. 72; Там же. 2012. С. 74; Там же. 2013. С. 71; Там же. 2014. С. 72; Там же. 2015. С. 72; Там же. 2016. С. 72; Там же. 2017. С. 72).

С помощью публикуемой официальной статистики по образовательной миграции невозможно выявить причины рассматриваемого процесса, оценить его последствия, в связи с чем ученые пытаются собрать информацию другими способами, например с помощью трудоемких и дорогостоящих социологических опросов. Тем самым возникла потребность в ретроспективном анализе сбора статистических данных по образовательной миграции, обзоре современных отечественных и зарубежных методик с перспективой разработки комплексной методики сбора данных об образовательной миграции населения региона, которая позволит построить качественную агент-ориентированную модель образовательной миграции населения региона, всесторонне оценить рассматриваемый процесс, выявить основные факторы, влияющие на отток населения из региона, а также на основе полученных результатов разработать систему мер по регулированию образовательной миграции.

Целью статьи является разработка комплексного подхода к анализу образовательной миграции населения региона на основе сравнительного анализа существующих методов сбора данных по образовательной миграции.

Сущность образовательной миграции

М играционные процессы являются той движущей силой, которая определяет динамику и изменяет структуру расселения населения. От этих демографических процессов, в свою очередь, зависит эффективность использования труда и капитала на территориях прибытия и выбытия. Образовательная миграция стала неотъемлемым и очень важным атрибутом «социальной реальности современного российского общества». Как отмечают исследователи, «процесс концентрации населения не завершен, на повестке дня - конкуренция городов за население, за молодежь. В связи с демографической исчерпанностью села мигрантов заменяют жители малых и средних городов» [2].

В данном исследовании нами было предложено авторское определение образовательной миграции, которое заключается в территориальных перемещениях населения между разными населенными пунктами на длительный срок, совершаемых с целью получения образования и предполагающих регистрацию по месту пребывания.

Изучая миграцию, целью которой является получение образования, исследователи часто употребляют понятие учебной миграции. Ее отличительной особен- ностью является набор участников. Если в учебной миграции участвуют индивиды, получающие дошкольное, школьное, высшее образование, то в образовательной миграции добавляются докторанты, стажеры, научные работники, исследователи и т.д. [3, с. 123]. Таким образом, образовательная миграция является более широким понятием, которое включает в себя учебную миграцию.

Образовательная миграция по классификации входит в состав социальной миграции и обусловлена прежде всего такими факторами, как удовлетворение потребности в получении образования и повышении уровня квалификации (разнообразные стажировки, дополнительное образование, курсы, обмен опытом и т.д.) [3].

Поскольку образовательная миграция относится к временному виду перемещений и при этом может быть как краткосрочной (менее 1 года), так и долгосрочной, ее измерение является сложным и в большинстве случаев длительным процессом.

В России фиксация совершившегося передвижения индивида осуществляется в тех случаях, когда он покидает прежнее место жительства на срок более 1,5 месяца внутри страны и с момента пересечения границы, если обучение проходит за рубежом.

Современные исследователи в своих выступлениях часто указывают на недостаточное количество разнообразных данных, характеризующих образовательную миграцию. Публикуемые Федеральной службой государственной статистики РФ официальные данные по миграции населения в связи с учебой (количество прибывших/выбывших) позволяют лишь сформировать общее представление о процессе. Дальнейшая миграционная судьба индивидов неизвестна, поэтому возникают вопросы, вернулся ли мигрант на прежнее место жительства, совершил ли он дальнейшее перемещение в другой регион или остался жить на месте получения образования.

В связи с большим оттоком населения в крупные города возникла потреб- ность в многоаспектном познании механизмов и тенденций изучаемого процесса, что изначально предполагает наличие соответствующей информационной базы. В нашем исследовании была рассмотрена эволюция статистического учета образовательной миграции населения в России, а также проведен сравнительный анализ существующих методов сбора данных.

Эволюция статистического учета образовательной миграции населения в России

К ак исследователи в ходе изучения рассматриваемого процесса [4‒7], так и органы власти при оценке текущей ситуации и формировании стратегий развития располагают недостаточным количеством информации по данному вопросу. В настоящем исследовании проведен анализ основных источников данных по образовательной миграции начиная со времен СССР и по настоящее время, представлен современный российский и зарубежный опыт.

В зависимости от того, какой метод был применен к сбору информации, можно выделить два основных типа данных образовательной миграции – статистические и социологические.

Сбор статистических данных по образовательной миграции в СССР ограничивается периодом 50–60-х гг. XX в. Например, отечественный экономист

Л.И. Леднева выделяет четыре подпериода:

-

1. 1918 г. – конец 1930-х гг. Центральное статистическое управление (ЦСУ) СССР осуществляло сбор и обработку статистической информации по социальному положению и профессиям мигрирующего населения; разделение мигрантов на классы, в том числе «учащиеся»; распределение прибывших и выбывших по цели приезда.

-

2. 1940–1950-е гг. Сложность учета миграционных передвижений в связи с военным положением страны. В послевоенное время осуществлялся статистический учет всех индивидов, приезжающих на учебу (исключением выступали прибывшие на краткосрочное обучение, курсы, а также семьи учебных мигрантов). Произ-

- водился учет выбывших индивидов из числа постоянно проживающих на территории определенного субъекта по причине получения образования или по окончании учебы. В отрывных талонах, по которым осуществлялся учет, цель перемещения не была указана.

-

3. 1960-е – первая половина 1970х гг. В 1968 г. был выделен отдельный пункт, указывающий на причины переезда, среди которых была «на учебу», что определяло общественную значимость учебной миграции населения. При заполнении регистрационных форм производилось ранжирование по возрасту, всего выделялось 10 групп. Затем в 1975 г. термин «причина» выбытия/прибытия был заменен на «цель» выбытия/прибытия. В материалах по механическому движению населения содержалась информация об учебной миграции отдельно по мужчинам и женщинам, а также по направлениям «село – село», «город – село», «село – город». Особое место в статистическом учете учебной миграции заняла Всесоюзная перепись населения 1970 г. Ее результаты дали возможность оценить объемы прямой (переезд к месту учебы) и возвратной (переезд с места учебы) учебной миграции.

-

4. Вторая половина 1970-х – 1991 г. В рассматриваемый период Российский государственный архив экономики обладал подробными статистическими данными по учебной миграции населения страны. План распределения молодых специалистов дал возможность судить об объемах учебной миграции в СССР. Сводные отчеты содержали в себе информацию о поступившей в вузы иногородней молодежи, о завершивших обучение и дальнейшем направлении трудоустройства мигранта. Имелись таблицы, показывающие зависимость учебной миграции от уровня образования, семейного положения, национальности, пола, занятиям по прежнему месту жительства. По имеющимся данным можно было оценить массовость переезда (индивид переехал с семьей, с частью семьи, один), степень миграционной активности

(совершал ли индивид территориальные перемещения ранее). Разработанная методология позволяла собрать подробную информацию по учебной миграции, что не наблюдалось ранее и в период после распада СССР [8; 9]. Использование данного подхода позволяло всесторонне оценить учебную миграцию населения страны, сочетание текущего учета передвижений, перепись населения, а также другие косвенные сведения (например, отчеты о выполнении планов распределения специалистов) позволяли сформировать целостную картину движения населения с целью получения образования.

За каждый подпериод имеются материалы и статистические сведения по учебной миграции, хранящиеся в Российском государственном архиве экономики. Стоит отметить, что дополнительным источником информации за весь период являлась подведомственная статистика (например, статистика Министерства образования).

В период после 1992 г. информация об образовательной миграции населения в целом стала собираться в меньшем объеме. Отсутствие плана распределения молодых специалистов послужило тому, что перестала фиксироваться подробная информация об участниках учебной миграции, об их дальнейших передвижениях.

На рис. 2 представлены основные источники данных по образовательной миграции в России в настоящее время. Органы власти и их подведомственные организации ведут текущий учет миграционных процессов, а также проводят отдельные мероприятия с некоторой периодичностью (например, Всероссийская перепись населения).

В итоге вся полученная информация по перемещениям населения в связи с учебой поступает в Федеральную службу государственной статистики, где подвергается обработке и опубликованию. Также данные можно найти в промежуточных и годовых отчетах о деятельности органов власти и их подведомственных организаций.

Федеральная служба государственной статистики РФ

__________________________I___________________________

Министерство внутренних дел РФ

I

Главное управление по вопросам миграции

____________________________I_____________________________

Министерство образования и науки РФ

i ________________________■_________________________

Департамент образования (территориальный орган)

Федеральная служба безопасности

I

Пограничная служба

Министерство труда и социальной защиты населения

i

____________________________I___________________________

Всероссийская перепись населения

Подведомственные организации (центры занятости и др.)

Управление по вопросам миграции (территориальный орган)

Подведомственные организации (школы, вузы и др.)

X

_1__________________________ I__________________________L

Информация об образовательной миграции

Рис. 2. Основные официальные источники сбора данных по образовательной миграции в РФ

Несмотря на то что источников точно много, информация представляется данных по миграции в нашей стране доста- в неполном объеме, что отражает табл. 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ основных источников информации о мигрантах в РФ*

|

Данные |

Ведомство, ответственное за сбор первичной информации |

Оценка качества информации |

Доступность данных для общественности |

Наличие данных по образовательной миграции |

|

Текущий учет на основе данных о регистрации по месту жительства (внешняя миграция граждан РФ и внутрироссийская миграция) |

Министерство внутренних дел |

Невысокое (недоучет значительных объемов внутренней и международной миграции) |

Доступны, публикуются в печатном виде |

Присутствует информация по цели перемещения «в связи с учебой» |

|

Данные о разрешении на въезд (в РФ) и на выезд (из РФ) для постоянного жительства |

Министерство внутренних дел |

Соответствует специфике данных (получение разрешения не всегда сопровождается переездом или не всегда совпадает во времени) |

Имеются в Федеральной службе государственной статистики |

Присутствуют (ре гистрация внешней образовательной миграции; количе ство прибывших и выбывших в связи с учебой) |

|

Данные о численности привлеченной иностранной рабочей силы (число разрешений на работу) и данные о численности российских граждан, трудоустроенных за границей |

Министерство внутренних дел |

Среднее |

В развернутом виде не публикуются, доступны с ограничениями |

Отсутствуют |

|

Данные о численности студентов, прибывших из-за рубежа, и численности студентов, нуждающихся в общежитии (в т. ч. – внутренних мигрантов) |

Министерство образования и науки |

Достаточно хорошее |

Доступны, но публикуются нерегулярно |

Присутствуют |

Окончание таблицы 1

|

Данные |

Ведомство, ответственное за сбор первичной информации |

Оценка качества информации |

Доступность данных для общественности |

Наличие данных по образовательной миграции |

|

Статистика разрешений на временное проживание и видов на жительство |

Министерство внутренних дел |

В разработке; качество должно быть приемлемым, но есть вероятность повторного учета мигрантов (при выдаче вида на жительство лицам, имевшим разрешение на временное проживание) |

Условия доступа и место публикации неизвестны |

Отсутствуют |

|

Статистика на основе миграционных карт |

Министерство внутренних дел |

В стадии формирования, качество не поддается оценке |

Условия доступа и место публикации неи звестны |

Отсутствуют |

|

Данные о числе беженцев и вынужденных переселенцев в РФ |

Министерство внутренних дел |

Приемлемое |

Доступны, публикуются в достаточном объеме в ежегодниках Федеральной службы государственной статистики |

Отсутствуют |

|

Данные Федеральной пограничной службы о числе иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших на территорию РФ и выехавших за ее пределы |

Федеральная служба безопасности |

Не поддается оценке, т. к. неясна процедура получения первичной и агрегированной информации, учитываются факты пересечения границы, а не физические лица |

Агрегированные данные доступны в общем виде, публикуются в ежегодниках Федеральной службы государственной статистики |

Отсутствуют |

|

Статистика выданных виз |

Министерство иностранных дел |

Достаточно хорошее |

Доступны, опубликованы |

Присутствуют (количество выданных учебных виз) |

|

Всероссийская перепись населения |

Федеральная служба государственной статистики |

Достаточно хорошее |

Доступны, опубликованы |

Присутствуют |

* Источники: [10; 11] с поправками автора.

Данные по миграции, которые опубликованы в ежегодных статистических сборниках Федеральной службы государственной статистики, содержат информацию по различным видам перемещений. К основным видам относятся международная, межрегиональная и внутрирегиональная миграция. Число прибывшего / выбывшего населения в / из страны, региона, района представляет собой первоначальную общую информацию, на основе которой в дальнейшем рассчитывается миграционная убыль / прирост.

Более детализированную информацию показывают таблицы с градацией прибывшего/убывшего населения по различным причинам (например, по личным и семейным обстоятельствам; в связи с учебой; в связи с работой; возвращение на прежнее место жительства и т. д.), разделение мигрантов по возрастным группам и уровню образования и полу1.

Статистический учет является одним из основных инструментов Федеральной миграционной службы МВД, при по- мощи которого производится контроль миграционных процессов в России. Индивиды, совершившие перемещение в другой населенный пункт на постоянное место жительства, должны пройти процедуру регистрации. Первоначальным источником информации выступает листок статистического учета мигранта, который заполняется в районных отделениях по вопросам миграции МВД каждым индивидом, прибывшим на постоянное место жительства. Затем листки статистического учета поступают в краевые, областные или окружные отделения. После этого их передают в краевые, областные или окружные подразделения Федеральной службы государственной статистики.

Индивиды, прибывшие на другую территорию с целью получения образования на длительный период (более 1,5 месяца), проходят регистрацию по месту пребывания. Однако существует погрешность в учете, так как не все прибывшие участники образовательной миграции проходят процедуру временной регистрации.

И все же, несмотря на рассмотрен- ные процессы регистрации мигрантов, учет образовательной миграции в должной мере не осуществляется. Публикуемые данные по Всероссийской переписи населения, Федеральной службы государственной статистики, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования содержат информацию только о числе выбывших за пределы территории в связи с учебой, что является недостаточным для осуществления более качественной оценки образовательной миграции.

Социологические методы сбора данных по образовательной миграции в современной науке

Ученые образовательных и научных организаций для проведения исследований в области образовательной миграции и по- лучения данных используют социологические методы получения информации. К ним можно отнести социологические опросы, интервью, фокус-группы, биографический метод, исторические и этнографические исследования.

Например, в НИУ ВШЭ был реализован проект «Оценка миграционного потенциала студентов выпускных курсов высших учебных заведений стран СНГ»1, целью которого явилась оценка объема и структуры потенциального миграционного потока, а также анализ факторов, определяющих место жительства после окончания учебы выпускниками региональных вузов. Эмпирической базой исследования выступили результаты опроса 2797 студентов из десяти вузов, которые расположены в различных крупных муниципальных образованиях Российской Федерации.

С помощью опроса исследователям удалось сделать выводы о значительном миграционном потенциале выпускников региональных вузов страны. Сравнительный анализ миграционных планов по гендерному различию позволил выявить факторы, которые влияют на возвращение индивида на прежнее место жительства после получения образования. Среди них трудоустройство по специальности, наличие в родном городе определенной инфраструктуры и социальных связей [1].

Стоит отметить еще несколько исследовательских проектов, проводимых НИУ ВШЭ: Мониторинг образовательных и трудовых траекторий, Мониторинг образовательных и трудовых траекторий выпускников школ и вузов2, Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения3.

Мониторинг образовательных и трудовых траекторий проводится с целью выявления и анализа типичных образовательно-профессиональных траекторий, факторов и культурных структур, определяющих их формирование. Исследование представляет собой лонгитюдное обследование (количественные опросы и глубинные интервью) нескольких региональных (республика Татарстан, Ярославская область) и одной национальной панели (школьники 8 классов, Trendsin Mathematics and Science Studies – 5000 респондентов), проводимых с 2009 и с 2011 гг. соответственно. Результаты мониторинга полностью открыты при наличии регистрации в Едином архиве экономических и социологических данных НИУ ВШЭ.

В опубликованной анкете Мониторинга образовательных и трудовых траекторий выпускников школ и вузов содержится вопрос: «Меняли ли Вы фактическое место проживания в связи с поступлением в учебное заведение в течение последних двух лет?». Информация, полученная из ответа на данный вопрос, характеризует о наличии/отсутствии совершения факта образовательной миграции. Данные опроса выступили эмпирической основой ряда исследований таких ученых, как Д.С. Попова, Ю.А. Тюменевой, Ю.В. Кузьминой, Я.М. Рощиной и др. В своих работах авторы анализируют типичные планы повышения образования школьников и студентов, влияние образовательных ресурсов семьи на их осуществление [12], а также изучают семейный капитал как фактор образовательных возможностей российских школьников [13].

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) является лонгитюдным обследованием, общенациональные репрезентативные опросы проводятся ежегодно, начиная с 1994 г. База данных, полученная в результате анкетирования, содержит информацию по индивидам и домохозяйствам отдельно. В базе данных по индивидам содержится информация о возрасте, половой принадлежности, уровне образования, семейном положении, трудо- устройстве, а также миграционных планах. Один из вопросов анкеты («Если через год мы снова захотим побеседовать с Вами о том, что изменилось в Вашей жизни, мы сможем найти Вас по этому адресу или Вы собираетесь переехать куда-нибудь в другое место в ближайшие 12 месяцев?») характеризует то, что с помощью современного программного обеспечения (в данном случае данные представляются в формате SPSS и Stata) можно составить сводные таблицы, где будут представлены различные зависимости (например, от уровня образования, возраста и т.д.). С помощью подобных открытых статистических баз данных у исследователей появляется возможность изучать поведение населения по вопросам миграции, отслеживать как оно изменяется с течением времени, выявлять основные факторы процесса образовательной миграции.

Российские ученые последние два десятилетия на основе данных социологических опросов анализировали миграционные намерения выпускников вузов отдельных регионов нашей страны. Примером является исследование по социальнопрофессиональным и миграционным ориентирам мотивации поведения студентов Хабаровского края. Изучение глубинных факторов и параметров формирования миграционной мотивации молодежи было проведено на основе данных опроса выпускников вузов Хабаровского края (1500 респондентов из 9 образовательных организаций), которые содержат в себе информацию о семейной среде воспитания, мотивах выбора вуза, возможных источниках помощи в трудоустройстве, дальнейших миграционных планах и др. [14].

В исследовании миграционного поведения молодежи Иркутской области использовались данные опроса, который охватывал 250 респондентов в возрасте от 17 до 34 лет. Полученная в ходе работы информация позволила выявить основные тенденции и особенности мотивации миграционного поведения молодежи в рассматриваемом регионе [15]. Проведение социологических опросов в различных регионах помогает сформировать общую картину об образовательной миграции, а именно проследить, по каким причинам индивиды хотят учиться за пределами территории проживания, каковы их дальнейшие миграционные намерения.

Помимо этого, университеты ведут и внутренний учет по количеству поступивших / выпустившихся студентов, обладают личными данными каждого из них (год и место рождения, место получения полного среднего образования, год окончания) [16]. Интегрируя статистические данные с результатами социологических опросов, проводимых внутри университета, можно получить базу данных, которая позволит всестороннее изучить образовательную миграцию, выделить основные причины отъезда молодых и талантливых людей за пределы региона, по результатам разработать систему управленческих мер по регулированию изучаемого процесса.

Зарубежный опыт изучения образовательной миграции основывается на более разнообразных данных [17‒20]. Помимо ведения статистики государственными органами (например, в Германии – Statistisches Bundesamt) [21], социологических проектов по обследованию домохозяйств [10; 22], в университетах создаются базы данных, в которых содержится информация о дальнейших перемещениях выпускников, их трудоустройстве и достижениях. Примером выступает база данных лонгитюдного обследования выпускников высших учебных заведений Агентства по статистике высшего образования Великобритании (DLHE)1. Ее отличие от других рассмотренных баз данных заключается в том, что она содержит информацию в период с 1992 г. и по настоящее время. С помощью повторяющихся через определенный интервал времени опросов отслеживается биография выпускников, что позволяет получить информацию о дальнейших траекториях территориальных перемещений индивидов и их трудоустройстве.

В исследованиях таких зарубежных ученых, как I. Moska [23] и J. Sage [24], содержится методология сбора данных по образовательной и постобразовательной миграции индивидов (рассматривается как единый процесс), которая представляет собой также социологическое обследование (опрос, лонгитюдное интервью). Полученная база данных (Higher Education Statistical Agency – HESA) используется в большом исследовании влияния вузов на региональную экономику и формирование человеческого капитала.

В ходе проведенной научноисследовательской работы по агент-ориентированному моделированию образовательной миграции населения региона возникла необходимость в детализированных данных по рассматриваемому процессу. В рамках мониторинга трудового потенциала Вологодской области в 2017 г. Вологодским научным центром был проведен опрос, в результате которого была получена информация об образовательной миграции населения Вологодской области. Данные отражают не только основную причину переезда на другое место жительства, но и значимость отдельных факторов, влияющих на выбор образовательной организации, основные причины, которые препятствовали получению образования на территории проживания и др. Человек, принимая решения о переезде, в 59,3% случаев обосновывает это тем, что в месте его проживания отсутствует образовательная организация, в 29,4 % – отсутствует желаемая специальность в образовательных профессиональных организациях, в 8% – отсутствуют бюджетные места. Полученные в ходе социологического опроса данные, позволяют продолжить исследование в данном направлении. Но также социологический опрос имеет ряд недостатков: трудоемкость, большие временные и финансовые затраты.

В современных исследованиях по миграционным процессам часто встречается агрегирование статистических и социологических данных. Например, в объясни- тельных моделях современной миграционной подвижности населения России используются как данные Росстата, так и данные социологического опроса «Жизненный мир россиян и эволюция форм их участия в реализации государственных и общественных преобразований (1990– 2010-е годы)», опросов аналитического центра Ю. Левады, базы RLMS НИУ ВШЭ для оценки миграционной подвижности населения. Автором моделей отмечается, что «социологические репрезентативные опросы дают возможность судить о динамике и перспективных направлений пере- мещений населения, структуре миграционных потоков, миграционных намерениях и установках на миграцию», что является основным преимуществом метода [25].

Для проведения сравнительного анализа статистического и социологического подходов к сбору данных по образовательной миграции населения (табл. 2) были выделены следующие критерии: организации, ответственные за сбор данных; доступность информации; трудоемкость сбора данных; финансовые затраты сбора данных; многообразие и содержательность данных; времязатратность.

Таблица 2

Сравнительный анализ статистического и социологического подходов к сбору данных по образовательной миграции населения

|

Метод |

Преимущества |

Недостатки |

|

Статистический |

|

|

|

Социологический |

|

|

Таким образом, социологические методы обследования населения являются трудоемкими, затратными по времени и дорогостоящими, но в то же время предо- ставляют подробную информацию, которая будет интересовать как исследователей, так и представителей органов государственной власти. Социологические об- следования, проводимые образовательными и научными организациями нашей страны (НИУ ВШЭ, ВолНЦ РАН), могут послужить примером для нового витка в развитии методологии сбора данных по образовательной миграции как на уровне регионов, так и на уровне страны. Заключение

Опыт предыдущих лет показал, что в 1970–1991-х гг. нашим государством велся учет образовательной миграции как по стране в целом, так и по регионам отдельно. По отчетам распределения молодых специалистов можно судить об объемах учебной миграции в СССР. Поэтому статистические методы сбора данных по образовательной миграции также могут предоставить полную информацию, но в данном случае необходима заинтересованность со стороны органов власти.

Анализ основных современных источников данных о мигрантах в нашей стране показал, что информация об обра- жится в отчетах по итогам Всероссийской переписи населения, Министерства внутренних дел, а также предоставляется в ограниченном доступе Министерством образования и науки Российской Федерации (подведомственная статистика).

Острая ситуация с оттоком населения из Вологодской области по причинам учебы, характерная и для других регионов России, требует формирования новой системы мер по регулированию образовательной миграции (увеличение бюджетных мест в вузах, открытие новых специальностей, улучшение условий обучения и инфраструктуры образовательных организаций, предоставление рабочих мест по окончании обучения и др.). Представляется, что в данных условиях необходимо дальнейшее совершенствование современной методологии сбора данных по образовательной миграции с учетом предшествующего опыта эволюции статистического учета в нашей стране и передовой практики зарубежных стран.

зовательных мигрантах косвенно содер-

Список литературы Методология учета и измерения образовательной миграции населения: проблемы и перспективы развития

- Варшавская Е.Я., Чудиновских Е.С. Миграционные планы выпускников региональных вузов России//Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. 2014. № 3. С. 36-58

- Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Теория «дифференциальной урбанизации» и иерархия городов в России на рубеже XXI века//Проблемы урбанизации на рубеже веков. Смоленск: Ойкумена, 2002. С. 71-86

- Митин Д.Н. Образовательная (учебная) миграция: понятие, проблемы и пути решения//Вестник РУДН. Серия «Политология». 2010. № 3. С. 123-133

- Корепина Т.А. Сравнительный анализ подходов к моделированию миграции//Вопросы территориального развития. 2017. № 1 (36). URL: http://vtr.vscc.ac.ru/article/2132/full (дата обращения: 25.11.2017)

- Леонидова Г.В., Вячеславов В.Н. Гендерные особенности внутрирегиональной миграции населения//Вопросы территориального развития. 2016. № 2 (32). URL: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1822/full (дата обращения: 27.11.2017)

- Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д., Агеева А.Ф. Агент-ориентированный подход при моделировании трудовой миграции из Китая в Россию//Экономика региона. 2017. Т. 13, вып. 2. С. 331-341.

- DOI: 10.17059/2017-2-1

- Панов М.М. Анализ миграционных потоков населения районов Вологодской области//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 4 (40). С. 124-138.

- DOI: 10.15838/esc/2015.4.40.8

- Леденева Л.И. История формирования статистического учета учебной миграции в СССР//Вопросы статистики. 2009. № 3. С. 68-76

- Леденева Л.И., Некипелова Е.Ф. Эмиграционные намерения элитарной научной молодежи//Демоскоп Weekly. 2003. № 115. URL: http://demoscope.ru/weekly/2003/0115/tema02.php (дата обращения: 20.11.2017)

- Чудиновских О.С. Причины и последствия кризиса российской миграционной статистики//Отечественные записки. 2004. № 4 (19). URL: http://www.strana-oz.ru/2004/4/prichiny-i-posledstviya-krizisa-rossiyskoy-migracionnoy-statistiki (дата обращения: 20.11.2017)

- Чудиновских О.С. Причины миграции в Россию//Проблемы прогнозирования. 1998. № 5. С. 121-132

- Попов Д.С., Тюменева Ю.А., Кузьмина Ю.В. Современные образовательные траектории школьников и студентов//Социологические исследования. 2012. № 2. С. 135-142

- Рощина Я.М. Семейный капитал как фактор образовательных возможностей российских школьников//Вопросы образования. 2012. № 1. С. 257-277

- Мотрич Е.Л., Ли Е.Л., Скрипник Е.О. Студенчество Хабаровского края. Социально-профессиональные и миграционные ориентиры и мотивация поведения//Социологические исследования. 2008. № 5. С. 47-57

- Гольцова Е.В. Миграционное поведение молодежи Иркутской области//Социологические исследования. 2017. № 5. С. 103-109

- Горбунова Е.В., Ульянова В.В., Фурманов К.К. Построение модели выбытия студентов по данным университетов с разной периодичностью рубежного контроля//Прикладная эконометрика. 2017. № 1 (45). С. 116-135

- Castles S., Miller M. The age of migration: International population movement in the modem world. London, 1998. 401 p

- Hunt J.C., Kau J.B. Migration and wage growth: A human capital approach//Southern Economic Journal. 1985. Vol. 51. № 3. P. 697-710

- Johnson J.H., Salt J. Labour migration within organizations: an introductory study//Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 1980. Vol. 71. № 5. P. 277-284

- Kananec M., Kralikova R. Higher educational policy and migration: The role of educational student mobility//CESifo DICE Report. 2011. P. 20-27

- Borjas G.J. Immigration and welfare magnets//Journal of Labor Economics. 1999. Vol. 17. № 4. P. 607-637

- Heiland F. The collapse of the Berlin wall: Simulating state-level East to West German migration patterns. In Book: Agent-based computational demography. Billari F.C., Prskawetz A. (eds.). Springer-Verlag Heidelberg, 2003, pp. 73-96

- Moska I., Wright R.E. National and international graduate migration flows//Population Trends. 2010. Vol. 141. Iss. 1. P. 36-53

- Sage J., Evandrou M., Falkingham J. The complex migration pathways of UK graduates. CPC Briefing Paper, 2012, no. 9. URL: https://eprints.soton.ac.uk/344930/1/BP9_Migration_Pathways_ of_UK_ Graduates%255B1%255D.pdf (дата обращения: 15.11.2017)

- Иванова Е.И. Миграционные намерения современных поколений россиян: новая волна миграции//Проблемы прогнозирования. 2017. № 3. С. 106-118