Методы обеспечения служебной дисциплины и воспитательной работы тюремных служащих в Саратовской губернии в конце XIX - начале ХХ века

Автор: Ерёменко Илья Павлович

Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial

Статья в выпуске: 24 (26), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам обеспечения служебной дисциплины и реализации воспитательной работы среди тюремных служащих Саратовской губернии в конце XIX - начале ХХ вв. Методологической основой исследования послужили принципы научной объективности и историзма. Применяя историко-системный, проблемно-хронологический и ретроспективный методы и опираясь на опыт службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, автором проделана работа по сравнению мер, направленных на поддержание служебной дисциплины в тюремном ведомстве, и организации мероприятий воспитательного характера со служащими.

Система, тюрьма, служба, присяга, поощрение, взыскание, наказание, надзиратель

Короткий адрес: https://sciup.org/14131271

IDR: 14131271 | DOI: 10.5281/zenodo.14277730

Текст научной статьи Методы обеспечения служебной дисциплины и воспитательной работы тюремных служащих в Саратовской губернии в конце XIX - начале ХХ века

Современный этап развития уголовно-исполнительной системы России представляет собой период, когда кадровая и воспитательная работа была сосредоточена на подготовке профессионально компетентных и высоконравственных работников с формированием у них чувства патриотизма, осознанного отношения к выполнению своих служебных обязанностей, а также недопущение ими нарушений служебной дисциплины. Этот подход способствовал созданию эффективной системы исполнения наказаний, которая должна соответствовать современным требованиям общества [1]. Служебная дисциплина в уголовно-исполнительной системе занимает ключевую позицию в обеспечении эффективной работы и поддержания правопорядка. Одним из главных инструментов, способствующих её укреплению, является обоснованное применение руководителями (начальниками) в отношении подчинённых сотрудников мер поощрения и дисциплинарных взысканий [2]. Исследование вопросов служебной дисциплины и воспитательной работы среди тюремных служащих Саратовской губернии в конце XIX - начале ХХ вв. позволяет не только проследить развитие данной сферы в историческом контексте, но и выявить полезный опыт для современной уголовно-исполнительной практики.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

К работникам уголовно-исполнительной системы Российской Федерации относятся лица, имеющие специальные звания сотрудников, федеральные государственные гражданские служащие, замещающие должности федеральной государственной гражданской службы в уголовноисполнительной системе, рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных предприятий, федерального органа уголовно-исполнительной системы и его территориальных органов, а также следственных изоляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, образовательных и иных организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему [3]. В современной России, служба сотрудника уголовно-исполнительной системы начинается с приведения его к присяге. Присягу можно отнести к первейшему методу воспитательного воздействия. Согласно требованиям, присяга проводится в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации [4], а в Федеральной службе исполнения наказаний – перед знаменем территориального органа или образовательной организации высшего образования [5]. Сотрудник после прочтения перед строем текста присяги, написанного на соответствующем бланке, ставит в нём свою подпись. Однако в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы встречаются случаи, когда установленный порядок приведения к присяге не соблюдается. Сотрудник вызывается в отдел кадров и всё ограничивается подписанием бланка присяги.

При этом присягу принимают все без исключения лица, в том числе уже принимавшие её во время службы в Вооружённых силах или иных силовых ведомствах России, кроме уголовно-исполнительной системы. В дореволюционный период все лица, поступившие на службу в тюремную стражу впервые или из отставки также приносили присягу на верность службы. Она проходила в присутствии начальника места заключения или должностного лица его заменявшего, по обрядам своего вероисповедания, сначала словесно, а затем подписанием присяжного листа. Однако, в отличие от современного порядка, нижние чины, состоявшие в запасе армии, к присяге не приводились.

Помимо принесения присяги, лица, поступившие на службу в тюремную стражу, обязаны были давать письменные обязательства, согласно которым исправность их службы обеспечивалась путём постепенных вычетов из содержания особого денежного залога в размере 15 рублей [6, с. 409-410]. Сейчас, аналогично тому, принятые на службу сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний обязаны подписывать контракт [4].

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение особо сложных и важных задач к современному сотруднику применяются следующие меры поощрения:

-

1) объявление благодарности;

-

2) выплата денежной премии;

-

3) награждение ценным подарком;

-

4) награждение почетной грамотой;

-

5) занесение фамилии сотрудника в книгу почёта или на доску почёта;

-

6) награждение личной фотографией сотрудника, снятого у развёрнутого знамени; награждение ведомственными наградами;

-

7) досрочное присвоение очередного специального звания на одну ступень выше;

-

8) награждение огнестрельным или холодным оружием.

В случае нарушения сотрудником служебной дисциплины, а также в иных случаях, на него могут налагаться такие дисциплинарные взыскания как:

-

1) замечание;

-

2) выговор;

-

3) строгий выговор;

-

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;

-

5) увольнение со службы [4].

Однако, следует учитывать, что не все нарушения обязательно влекут за собой дисциплинарные взыскания. Нередко руководитель сотрудника, допустившего проступок, ограничивается устным замечанием. Подобные случаи встречались в пенитенциарном ведомстве и до 1917 г. Например, в 1914 г. Саратовский тюремный инспектор И.В. Сартори обладая сведениями «о ругани площадными словами и оскорблениями со стороны тюремной стражи, при чём, к сожалению, имеются указания, что от ругани не воздерживаются и некоторые чины тюремной администрации», обошёлся направлением в адрес начальников мест заключения Саратовской губернии конфиденциального циркуляра с указанием словесно напомнить подлежащим лицам об установленных законом мерах воздействия на арестантов, к числу которых «всякого рода ругань и кулачная расправа не относится, не допустима и терпима не будет». При этом отметив, что в случае выявления повторных фактов нарушения существовавших правил и этических норм, виновные в том будут неукоснительно привлечены к ответственности [7, л. 1].

Кроме того, до настоящего времени встречаются случаи, когда сотрудник, совершивший серьёзное нарушение признаёт свою вину и по наставлению начальства добровольно увольняется со службы якобы по собственному желанию. О подобных случаях имевших место в прошлом свидетельствует секретное указание того же И.В. Сартори направленное в адрес заведующего отделением Саратовской губернской тюрьмы, в котором им прямо указывалось, что «в виду несоответствия помощника не имеющего чина Астафьева занимаемой должности, предписываю Вашему Высокоблагородию объявить ему, чтобы он немедленно подал прошение об увольнении его в отставку или в течении месяца подыскал себе должность в другой губернии» [7. л. 5]. Таким образом, часть нарушений служебной дисциплины носила и продолжает носить латентный характер, либо фиксируется в официальных документах, имеющих гриф секретности.

Следует отметить, что продолжительный период времени порядок прохождения службы тюремными служащими не был всесторонне регламентирован и в достаточной степени законодательно закреплён, а при отсутствии централизованного тюремного управления, реализация воспитательной работы была весьма затруднена. Наибольшее препятствие в этом, особенно в дореформенный период, играло само состояние тюремного дела. В 1873 году, накануне начала масштабных преобразований, тюремное дело характеризовалось следующими словами: «Русская тюрьма сделалась для народа развращающим учреждением. Она – притон разврата, мошенничества и фабрика фальшивых паспортов, монет и ассигнаций, община разбоя, грабежа, воровства и всех возможных пороков, проводник безнравственности, упорства и неповиновения властям, и, наконец, рассадник рецидивистов» [8, с. 68]. Зачастую тюрьма управлялась сплочённой арестантской общиной. Роль тюремного начальства и надзора сводилась к потаканию этой общине и ожиданию от неё, в виде взаимной услуги, усмирения своих членов от нарушений тюремного порядка [9, с. 13] Отсутствие социальных гарантий, невысокий оклад жалованья, большой риск для жизни и здоровья – приводили к кадровому дефициту и набору в тюремные служащие лиц без всякой предварительной специальной подготовки. С момента образования в 1879 г. в составе Министерства внутренних дел Главного тюремного управления началось поэтапное совершенствование кадрового аппарата, и как следствие разработка мер, направленных на поддержание в рядах тюремных служащих служебной дисциплины.

К составу тюремных служащих в Российской Империи относились:

-

1) чины тюремной администрации: начальники (смотрители) мест заключения; их помощники и помощницы (смотрительницы);

iff

-

2) лица, состоявшие при местах заключений: православные священно- и церковнослужители, духовные лица других вероисповеданий; врачи, фельдшера, фельдшерицы и акушерки; учителя, учительницы и библиотекари; техники и механики; занимавшиеся письмоводством и счетоводством в тюремной конторе;

-

3) чины тюремной стражи: старшие тюремные надзиратели и надзирательницы; младшие тюремные надзиратели и надзирательницы [10, с. 6]. (Фото 1.)

Кроме общих мер наказаний и взысканий, применявшихся в отношении служащих по тюремному ведомству, за преступления и проступки по службе предусматривались следующее наказание:

-

1) замечание, более или менее строгое;

-

2) выговор, более или менее строгий, без внесения в послужной список;

-

3) вычет из жалованья;

-

4) выговор, более или менее строгий, с внесением в послужной список;

-

5) перемещение с высшей должности на низшую;

-

6) вычет из времени службы;

-

7) отрешение от должности;

-

8) увольнение со службы [11, с. 54].

Увольнение со службы подразумевало лишение тюремного служащего права вновь поступать на какую-либо государственную службу, участвовать в выборах и быть избираемым в должности по назначению дворянства, земства, городов и селений. Отрешение от должности – лишало права поступать на государственную или общественную службу в течение трёх лет со дня отрешения. Вычет из времени службы лишал служащего права на получение наград, пенсий и знака отличия беспорочной службы на определённый срок, который, однако, не должен был превышать одного года. Вычет из жалованья производился удержанием из казны жалованья виновного, но сумма удержанных средств не могла превышать одной трети его годового оклада. Примечательно, что собственные денежные средства за маловажные проступки использовались для восстановления кредита по § 2 статьи 2 пункта А сметы Министерства внутренних дел по тюремной части и расходовались «на общем основании, установленном для кредитов, назначаемых на содержание личного состава управления и надзора в тюрьмах» [12, с. 16]. При всём этом, виновное лицо не могло было быть подвергнуто наказанию и взысканию дважды за один и тот же проступок.

Замечания и выговоры без внесения в послужной список могли быть наложены на тюремного служащего не только по решению суда, но и по распоряжению непосредственного начальства. Вычеты же из жалованья, перемещение с высшей должности на низшую, удаление от должности и арест до семи дней определялись по распоряжению того начальства, от которого зависело назначение на должность, занимаемую виновным. Все прочие наказания и взыскания по службе налагались исключительно судом [11, с. 55-56]. Необходимо заметить, что по указанию Главного тюремного управления, к аресту предписывалось прибегать лишь в крайних случаях. Это обуславливалось тем, что при аресте одного из надзирателей, остальным бы приходилось нести усиленные дежурства, что отягчало бы их несение службы [13, с. 260]. Уголовное уложение 1903 года позволило уйти от казуистических приемов Уложений о наказаниях уголовных и исправительных 1845, 1885 гг., закрепило определения преступных деяний по их существенным признакам, а в отношении тюремных служащих, совершивших более тяжкие проступки и преступления, были предусмотрены следующие меры наказаний: денежная пеня, арест, заключение в исправительном доме или тюрьме, бессрочная или срочная каторга, а также ссылка на поселение [14, с. 207-226]. Однако, за начальниками мест заключения сохранилось право применять в отношении подчинённых замечания и выговоры без внесения в послужной список.

Более тяжкие дисциплинарные взыскания могли налагаться только вышестоящим губернским начальством, например тюремным инспектором, по предварительным представлениям начальников исправительных учреждений [6, с. 412]. Воспитательная работа в современной уголовно исполнительной системе России подразумевает проведение: профессионального, патриотического, духовнонравственного воспитания, просветительской, культурно-досуговой работы и т.п. В отличие от современных подходов, где акцент делается на профессиональной подготовке сотрудников, в период до 1917 г. важнейшую роль играли прямые меры административного воздействия и дисциплинарные взыскания, направленные на поддержание порядка и дисциплины среди тюремных служащих. Тем не менее, моральное и этическое воспитание также занимали важное место в деятельности тюремного ведомства. Как таковое, понятие воспитательной работы с личным составом тюремных служащих в дореволюционный период отсутствовало, вместе с тем Главным тюремным управлением постоянно обращалось внимание на необходимость дисциплинирования чинов надзора. Помимо надзирателей, в местах заключения состоял ряд других служащих по вольному найму (фельдшера, больничные и другие служители, мастера и т.п.), которым не только было предоставлено право входа в тюрьмы, но которые по долгу исполнения своих обязанностей вступали в контакт с заключёнными. В целях повышения дисциплины данной категории лиц, Главное тюремное управление в 1896 г. распорядилось брать с них подписку, по образцу установленной для чинов надзора, с удержанием со всех вольнонаёмных служителей установленных денежных залогов. Кроме того, было предложено установить ношение всеми служащими в местах заключения особых металлических блях как на груди, так и на фуражках, с обозначением на последних места служения, а на первых, помимо того, и род исполняемых каждым служащим обязанностей. Это требование распространялось также на всех мастеров, машинистов, истопников и т.п. [15, с. 199, 200].

Фото. 1. Фотопортрет младшего тюремного надзирателя Балашовской уездной тюрьмы Саратовской губернии

К тюремным служащим применялись определённые меры, способствовавшие формированию у них моральных и профессиональных качеств. Профессиональное воспитание осуществлялось путём наставничества и передачи опыта более опытными тюремными служащими и старшими тюремными надзирателями, только что принятым на службу, а также своевременным доведением начальством до сведения подчинённых новых законов, распоряжений и циркуляров Главного тюремного управления. В целом, профессиональная подготовка этим и ограничивалась.

Дело в том, что специальные ведомства Российской Империи при своих центральных управлениях учреждали особые школы, учебные кадры, резервы, команды и т.п., в которых подготавливались кандидаты для замещения соответствующих должностей путём всестороннего теоретического и практического изучения избранной специальности. Едва ли не единственное исключение в этом отношении продолжительное время составляло ведомство тюремное. Лишь в 1899 г. была открыта Школа тюремных надзирательниц в Москве [16, с. 88], а в 1913 г. Школа для подготовки кандидатов на должности старшего тюремного надзирателя в Санкт-Петербурге [17, с. 1377]. Патриотическое воспитание находило отражение в различного рода коллективных мероприятиях. Например, 21 февраля 1913 г. чины администрации и надзора Саратовского исправительного арестантского отделения, в день трёхсотлетия царствования Дома Романовых обратились к министру юстиции И.Г. Щегловитовову с ходатайством «повергнуть к стопам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА воодушевляющие их чувства верноподданической любви и беспредельной преданности» [18, с. 762]. Уникальным патриотическим мероприятием в пенитенциарном ведомстве дореволюционной России, являлась традиция празднования юбилея службы чинов тюремной администрации и надзора. К примеру, 9 мая 1910 г. в Саратовской губернской тюрьме праздновался юбилей 30-летия службы младшего надзирателя И.В. Афанасьева и юбилей 25-летия службы младшего надзирателя Е.П. Вуколова. На торжестве присутствовал губернский тюремный инспектор И.В. Сартори и прочие чины инспекции, начальник губернской тюрьмы А.П. Гумберт, начальник исправительного отделения М.И. Сомкович, заведывающие отделениями тюрьмы г. Саратова, помощники начальников и все свободные от службы надзиратели. Начавшееся в тюремном храме с литургии, молебна и поздравительной речи тюремного священника о. Исупова, празднование продолжилось в конторе тюрьмы. Кроме множества тёплых слов, прочитанных из поздравительных адресов, юбилярам было объявлено о представлении их к денежным наградам. Затем каждому из них были поднесены подарки: золотые часы, два серебряных вызолоченных бокала и блюдо, золотой жетон с монограммой и золотая цепь с брелком, а также был зачитан приказ по тюрьме о том, чтобы помощники и надзор впредь именовали юбиляров по имени и отчеству [19, с. 881,882]. Представить ситуацию, при которой современный младший инспектор надзора или охраны, прослуживший в исправительном учреждении 25 и более лет, был бы удостоен вышеописанного почёта и внимания – невозможно. Сегодня патриотическое воспитание сотрудников чаще всего достигается проведением торжественных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, встречами с ветеранами Великой Отечественной войны и иных военных конфликтов, показом художественных и документальных фильмов патриотического характера и т.д.

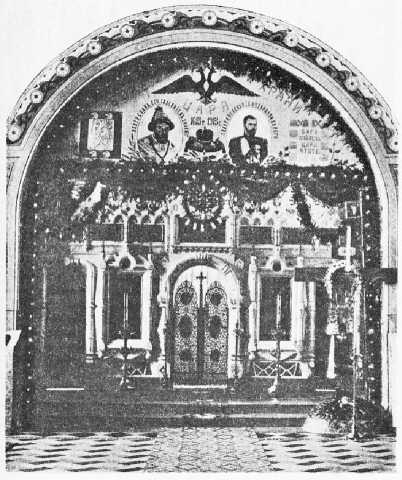

Фото. 2. Иконостас тюремного храма, украшенный к празднованию 300-летия Дома Романовых

Духовно-нравственное воспитание тюремных служащих осуществлялось систематическим проведением, в праздничные и воскресные дни, Богослужений, участие в которых принимали не только чины тюремной администрации и стражи, но также члены их семей и арестанты. Кроме того, наиболее важные и общегосударственные события, было принято отмечать проведением молебнов. Так, 28 августа 1910 г. надзиратели Саратовской губернской тюрьмы, в знак особой благодарности Главному тюремному управлению за увеличение им содержания, ознаменовали этот факт, отчислив из своего жалованья некоторую сумму в фонд имени покойного начальника Главного тюремного управления А.М. Максимовского, убитого террористкой в 1907 г., а также, в присутствии тюремной инспекции и администрации тюрьмы, приняли участие в панихиде по усопшему. Также, в феврале 1913 г. в храме Царицынской тюрьмы состоялось торжественное празднование трёхсотлетнего юбилея царствования Дома Романовых. В день праздника храм освещало множество лампад и свечей, украшали национальные флаги, картины соответствующей тематики и зелень. Был отслужен молебен, тюремный священник произнёс речь, после чего присутствовавшие слушали выступление хора арестантов [20, с.636]. Стоит заметить, что любые торжественные и особые события, проводившиеся в пенитенциарном ведомстве в дореволюционный период, всегда предусматривали проведение молебна или иного священнодействия. В наши дни, духовно-нравственное воспитание включает в себя: оказание помощи Русской Православной Церкви, встречи и беседы сотрудников со священниками, участие в литургиях и иных священнодействиях. Однако довольно незначительная часть сотрудников причисляет себя к верующим и живёт литургической жизнью, а при поступлении в Федеральную службу исполнения наказаний и прохождении множества психологических тестов, ведомственные психологи, на вопрос «Вы верите в бога?», рекомендуют кандидатам на службу отвечать отрицательно.

К мероприятиям культурно-досугового характера среди тюремных служащих можно отнести, например, организацию празднования Нового года и Рождества Христова. Так, вечером первого дня наступившего 1909 г. в надзирательском помещении Саратовской губернской тюрьмы для около 100 детей чинов тюремного надзора была зажжена Рождественская ёлка [21, с. 47]. В дни Рождества 1912 г. в Царицынской уездной тюрьме на средства местных тюремных деятелей и благотворительных учреждений была устроена ёлка для детей чинов надзора, арестантов и малолетних заключённых [22, с. 152]. Также и в 1913 г. для более чем 40 детей надзирателей и заключённых Вольской уездной тюрьмы, была организована ёлка [23, с. 237]. Подобные мероприятия всегда отличались пышностью: ель ставилась в середину комнаты и ярко украшалась. На стены вешались флаги и гирлянды из бумажных цветов. Дети, после, порой многократного, исполнения народного гимна «Боже, царя храни!», пели песни, читали басни, играли в игры, а в завершении каждый ребёнок получал пакет со сладостями и подарки. В наши дни, значительный кадровый дефицит Федеральной службы исполнения наказаний и возникающая вследствие этого повышенная служебная нагрузка, отсутствие необходимых сил и средств всё чаще не позволяют организовать какие-либо культурно-досуговые мероприятия с сотрудниками исправительных учреждений и членами их семей.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С образованием Главного тюремного управления процесс воспитательной работы с тюремными служащими претерпел значительные изменения, что напрямую было связано с развитием общей уголовно-исполнительной политики Российской Империи. Основным акцентом в этот период становится укрепление служебной дисциплины, что обусловлено стремлением к предотвращению дисциплинарных нарушений среди служащих. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации безусловно обладает несравненно большим количеством методов воспитательного воздействия на сотрудников. Однако, непосредственно в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, воспитательная работа с сотрудниками происходит в меньших масштабах, чем это было в дореволюционный период.

Фактически, сегодня воспитательное воздействие реализовывается в полной мере только с курсантами ведомственных образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний и сотрудниками региональных и центрального аппаратов Управления.

Таким образом, воспитательная работа и поддержание дисциплины среди тюремных служащих в конце XIX – начале ХХ вв. являлись не только важными аспектами эффективности всей системы исправительных учреждений, но и составной частью более широкой государственной программы по улучшению правопорядка и обеспечения стабильности в условиях социальной напряжённости того времени. Организация воспитания и дисциплины служащих пенитенциарной системы того периода сыграла важную роль в формировании основы для последующих реформ в уголовно-исполнительной политике России.

Список литературы Методы обеспечения служебной дисциплины и воспитательной работы тюремных служащих в Саратовской губернии в конце XIX - начале ХХ века

- О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" Электронный ресурс: федер. закон от 19.07.2018 Номер 197-ФЗ. Официальный интернет-портал правовой информации. 2018. 25 июля. Доступ из справ. правовой системы "КонсультантПлюс".

- Об организации прохождения службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации Электронный ресурс: Приказ Минюста России от 5 августа 2021 года Номер 132 (ред. от 09.08.2023). Официальный интернет-портал правовой информации. 2021. 12 августа. Доступ из справ. правовой системы "КонсультантПлюс".

- Практические разъяснения. Тюремный вестник. 1894. Номер 8. С. 365 - 412.

- Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. 446, Оп. 1, Д. 139.

- Филиппов М.А. История и современное состояние карательных учреждений за границей и в России. СПб.: Типография и Литография А. Траншеля, 1873. С. 397.

- Обзор десятилетней деятельности Главного тюремного управления. 1879-1889. СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1889. 197 с.

- Общая тюремная инструкция. Петроград: тип. Петрогр. тюрьмы, 1916. 110 с.

- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. 5-е изд., доп. СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1886. 714 с.

- Тюремный вестник. Приложение к Тюремному вестнику. 1893. Номер 1. С. 16.

- Почтовый ящик. Тюремный вестник. 1904. Номер 3. С. 178 - 266.

- Новое уголовное уложение, утв. 22 марта 1903. СПб.: кн. маг. В.П. Анисимова, 1903. 253 с.

- Практические разъяснения. Тюремный вестник. 1896. Номер 3. С. 145 - 208.

- Отдел неофициальный. Тюремный вестник. 1902. Номер 2. С. 59 - 118.

- Отдел неофициальный. Тюремный вестник. 1913. Номер 10. С. 1283 - 1542.

- Хроника тюремной жизни. Тюремный вестник. 1913. Номер 5. С. 711 - 890.

- Отдел официальный. Тюремный вестник. 1910. Номер 6-7. С. 813 - 1002.

- Хроника тюремной жизни. Тюремный вестник. 1913. Номер 4. С. 607 - 708.