Методы снижения помех при проектировании оптической системы коагулометра

Автор: П. О. Луговая, Т. В. Мирина

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Приборостроение для биологии и медицины

Статья в выпуске: 2 т.32, 2022 года.

Бесплатный доступ

Новейшие стандарты лабораторной диагностики показателей гемостаза предполагают исследование микропроб — это десятки микролитров, однако анализ столь малых объемов является сложной задачей. Необходимо свести к минимуму помехи, связанные с не только электронной частью, но и с оптическим узлом. В статье предлагаются некоторые способы снижения помех при проектировании оптической системы коагулометров. Представлены условия возникновения этих помех с точки зрения физики и оптики. Описана методика определения оптимальной длины волны для проведения анализов на гемостаз, даны рекомендации по выбору источников излучения и фотодатчиков. Предложена конструкция термостатируемой плиты и измерительных каналов. Проведен эксперимент, который наглядно показывает эффективность предложенных способов снижения помех. Описано влияние различных факторов и особенностей конструкции на полезный выходной сигнал.

Оптический коагулометр, оптическая система анализатора гемостаза, выбор длины волны для коагулографии, снижение помех

Короткий адрес: https://sciup.org/142234344

IDR: 142234344 | УДК: 621.9-114 | DOI: 10.18358/np-32-2-i2032

Текст научной статьи Методы снижения помех при проектировании оптической системы коагулометра

Клоттинговые тесты на данный момент являются самыми распространенными для исследования гемостаза [1]. Их относительная дешевизна, простота и вместе с тем точность сделали их очень популярными.

В связи с тем, что ручной метод является весьма трудоемким и при этом не обладает высокой точностью, наблюдается тенденция на отказ от ручных методов в пользу полуавтоматических коагулометров. Однако проблема недостаточной оснащенности лабораторий в России сохраняет свою актуальность [1].

В настоящее время существуют два полуавтоматических способа регистрации в коагулометрии: оптический и механический.

Коагулометры, основанные на оптическом методе измерения, по некоторым данным, более точны [2, 3], их легче автоматизировать [4], расширить возможности одного прибора для проведения и клоттинговых, и иммунотубидиметрических, и хромогенных методик, кроме того, их можно адаптировать под иктеричные и липемичные плазмы [2]. Удачно спроектированная оптическая система коагулометра может быть чувствительна во всем спектре коагуляционных анализов в широком диапазоне показателей гемостаза.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ

Существует две оптические методики измерения показателей гемостаза: нефелометрия и турбидиметрия [5].

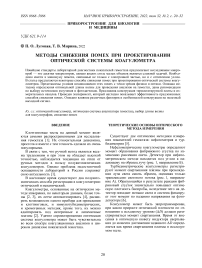

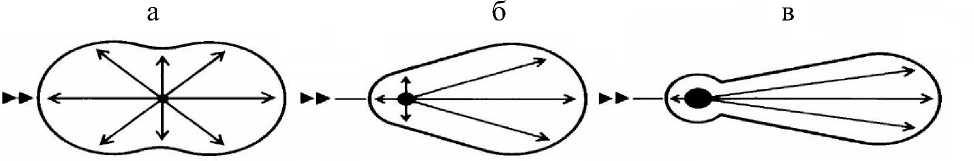

Нефелометрические коагулометры определяют момент образования фибринового сгустка по изменению рассеяния света. Детектор при нефелометрическом методе находится под углом к падающему на образец лучу (рис. 1, направление Б).

Турбидиметрические коагулометры регистрируют момент свертывания плазмы при прохождении луча света сквозь образец, оценивая только трансмиссию светового потока (рис. 1, направление А). Образующийся в результате реакции фибриновый сгусток значительно повышает оптическую плотность биопробы, вследствие чего на детектор попадает меньше света и система фиксирует этот момент по падению напряжения на фотодетекторе [6].

Коагулометр может быть запрограммирован, при каком приросте оптической плотности по отношению к исходному уровню (Δ D ) должен регистрироваться момент свертывания. Время от внесения в оптическую кювету индуктора свертывания до момента достижения заданного Δ D определяется как время свертывания плазмы в исследуемом тесте.

Рис. 1. Схема детекции образования фибринового сгустка при турбидиметрическом (направление А) и нефелометрическом (направление Б) методах

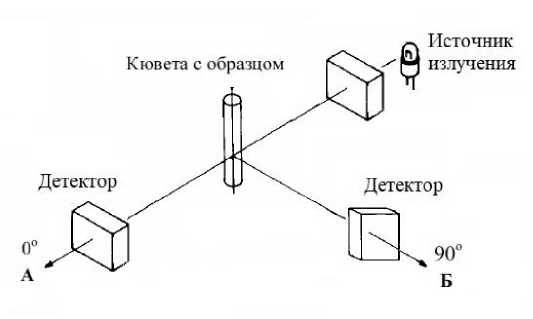

Рис. 2. Спектр поглощения плазмы крови человека, при прохождении одного сантиметра образца

При турбидиметрических исследованиях интенсивность прошедшего светового потока I t может быть определена по уравнению:

I Cbd 3 lgy" = k ,----

I о d + a X

где I 0 — интенсивность падающего светового потока; I t — интенсивность потока, прошедшего через раствор; С — концентрация рассеивающих частиц в растворе; b — толщина поглощающего слоя раствора; d — средний диаметр рассеивающих частиц; k и a — константы, зависящие от природы вещества и метода измерения; λ — длина волны.

В качестве источника излучения в коагуломет-рии чаще всего применяются светодиоды, реже — лазеры.

Выбор длины волны для каждого вида исследований выбирается исходя из физико-химических и оптических свойств плазмы крови и применяемых реактивов.

При турбидиметрических исследованиях предпочтительно использовать короткие длины волн: синий и ближний ультрафиолетовый. Это связано с тем, что доля рассеянного света увеличивается обратно пропорционально четвертой степени длины волны, что видно из формулы (1), соответственно при меньшей длине волны прошедший свет будет составлять бóльшую часть от падающего, т.е. будет более интенсивным.

Также исследование растворов рекомендуется проводить при длине волны облучения, соответствующей максимальному поглощению, т.е. длине волны, при которой максимален показатель поглощения [6.

Плазма крови человека имеет желтоватый оттенок, следовательно максимум поглощения придется на синюю часть спектра [7]. На рис. 2 представлен спектр поглощения плазмы пула здоровых доноров при прохождении 1 см образца. Исходя из приведенного выше, можно сделать вывод, что диапазон 370–470 нм является наиболее предпочтительным для стандартных клоттинговых измерений.

Анализы гемостаза могут проводиться также в зеленой, красной и инфракрасной частях спектра. Длины волн от 500 до 560 нм и от 620 до 760 нм удобны для иммунологических исследований. Также красное излучение может применяться для исследования иктеричных образцов (с высоким содержанием билирубина).

На современном рынке существует множество светодиодов, встречаются модели, совмещающие в одном корпусе кристаллы разных спектров: красный–синий, синий–зеленый, красный–зеленый и даже трехцветные — синий–зеленый–красный. Поэтому, используя такие компоненты и проведя правильную настройку системы обработки сигналов, можно спроектировать универсальный коагу-лометр, который будет способен проводить все виды анализов факторов свертывания.

Луч для освещения пробы должен быть достаточно узконаправленным, сфокусированным. Угол освещения светодиодов зависит от их конструкции и составляет от 15 до 140 град. Для оптических коагулометров предпочтительно использование светодиодов навесного монтажа, в колбе, с видимым телесным углом освещения 15–40 град [8].

Для устранения влияния помех, которое может вызывать мигание приборов освещения на частоте 50 Гц, а также от естественного дневного света, который будет генерировать на фотодиоде постоянный или медленно флуктуирующий сигнал, напряжение, подаваемое на светодиоды, следует модулировать частотой в единицы килогерц. Сигнал такой частоты будет легко отфильтровать и не сложно обрабатывать. Кроме того, увеличивается ресурс работы светодиода.

Приемником оптического сигнала может выступать любой фотоэлектрический преобразователь. Чаще всего для турбидиметрических иссле- дований в качестве детектора выступает фотодиод [4], т.к. его быстродействие на порядки выше, чем у фоторезистора, при этом он обладает достаточной чувствительностью [9].

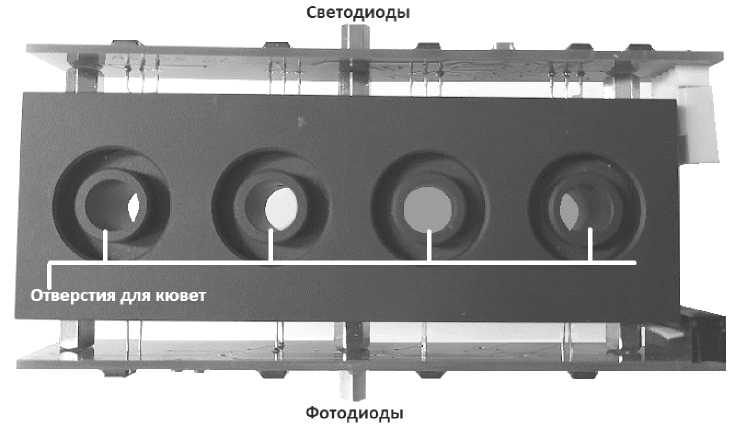

Анализы на гемостаз следует проводить при стабильной температуре 37 °С [10], поэтому блок ячеек обычно представляет из себя подогреваемую массивную металлическую плиту. Материал для ее изготовления выбирается по нескольким параметрам. Он должен обладать высокими теплоемкостью и теплопроводностью, быть легким, простым в обработке, недорогим, устойчивым к коррозии. Этим условиям удовлетворяют сплавы алюминия, такие как дюралюминий [11].

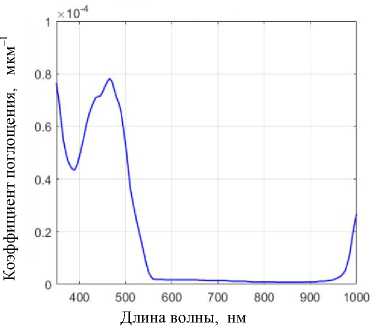

Также важной частью является конструкция измерительных ячеек и измерительных каналов. Диаметр отверстия со стороны датчика должен быть такой, чтобы лучом покрывалась вся площадь светочувствительного кристалла, в таком случае эффективность преобразования будет максимальной.

Вместе с этим для дополнительной защиты от посторонней засветки необходимо немного заглубить и светодиод, и фотодиод в плиту ячеек (рис. 3).

Диаметр отверстия для луча от светодиода целесообразно делать не больше отверстия для фотодиода, а равное ему или немного меньше.

Не менее важен объем кюветы и длина измерительного канала. Характер зависимости интенсивности света при прохождении монохроматического светового потока через слой вещества описывается законом Бугера–Ламберта–Бера [10]:

I = 1 0 • e -a Cb , (2)

где I 0 и I — интенсивности светового потока, падающего на вещество и прошедшего сквозь него; α — коэффициент светопоглощения, С — концентрация растворенного вещества, b — толщина поглощающего слоя.

Светодиод

Металлическая плита

Кювета с биопробой

Диафрагма

Фотодиод

Рис. 3. Расположение кюветы, светодиода и фотодиода в плите блока измерения (пропорции показаны схематично)

Рис. 4. Характер рассеивания света с длиной волны λ на частицах диаметра d . а — d < X/ 10, б — d < X, в — d > X

Этим законом ограничивается минимальный размер кюветы. Более ранние модели коагуломет-ров работали с пробами до 1 мл, а путь луча в длину обычно составлял 10 мм [6]. Современные же анализаторы работают с микропробами — порядка 100 мкл и менее, путь луча в биопробе при этом может составлять до 3 мм. Так как толщина поглощающего слоя сокращается в разы, при регистрации малых концентраций изменение сигнала может быть очень мало. В этом случае особо важно обеспечить большую помехоустойчивость для сохранения точности результатов.

При изготовлении деталей из дюраля на современных станках обработанная поверхность металла получается зеркально-гладкой, что может создавать проблемы при измерении, т.к. сильно повышается количество отраженного света, т.е. шума.

Особенно важно избежать отражений от стенок канала и ячейки при измерении концентрации D-димера. D-димеры — это продукты деградации фибрина, небольшие фрагменты белков [13]. Измерение концентрации D-димера производится иммунотурбидиметрически — методом латексной агглютинации [14]. В реакционной суспензии при этом присутствует большое количество мелких частиц — латексных сфер диаметром 0.22– 1.00 мкм [15].

Характер рассеивания зависит от соотношения длины волны света и диаметра частиц, на которых происходит рассеивание (рис. 4).

Реактивы с частицами среднего диаметра 0.7 мкм применяются для исследования в красном спектре; 0.4 мкм — в синем. Картина рассеивания в обоих случаях будет соответствовать представленной на рис. 4, б.

Учитывая вышесказанное, для правильной работы следует покрывать измерительные ячейки и каналы изнутри светопоглощающим слоем, например черной матовой краской.

ЭКСПЕРИМЕНТ

На экспериментальной установке, оптическая часть которой показана на рис. 5, в качестве источников света использовались светодиоды с длиной волны 470 нм. Фотоприемниками служили кремниевые фотодиоды, сигнал которых усиливался с помощью трансимпедансного усилителя.

Рис. 5. Оптический блок экспериментальной установки

Рис. 6. График зависимости величины напряжения от диаметра отверстия

(Номер плиты)

Рис. 7. Соотношение сигнал/шум

Сигналы фиксировались аналоговым осциллографом с минимальным пределом измерения 2 мВ. Все значения — амплитудные, частота 1 кГц, форма — меандр.

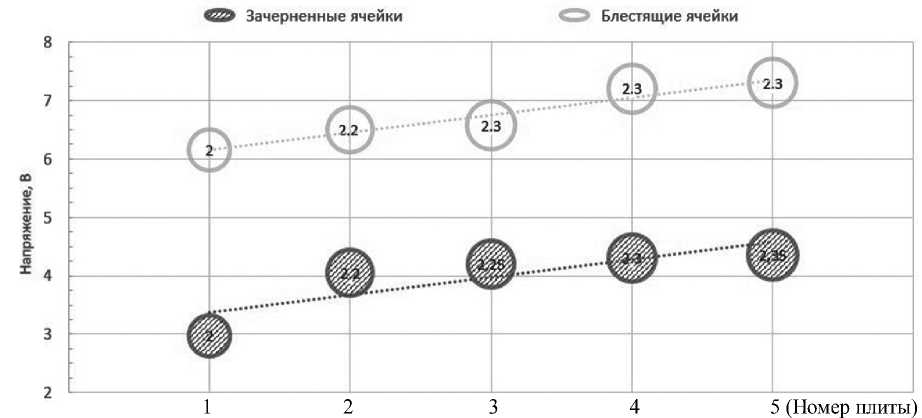

Измерения проводились на десяти плитах, в каждой по четыре независимых, но одинаково настроенных канала. Пять плит имели гладкую обработанную металлическую поверхность (далее — блестящие плиты), другие были покрыты черной матовой краской (далее — зачерненные плиты). Среди каждой группы были экземпляры с разными диаметрами измерительных каналов. Для блестящих: 2 и 2.2 мм и три по 2.3 мм. Для зачерненных: 2, 2.2, 2.25, 2.3, 2.35 мм. (Присвоим плитам группы соответственные номера 1–5.)

Уровни напряжений, замеренные на четырех каналах каждой плиты, были приведены к среднему арифметическому, т.к. разница между каналами определяется в основном погрешностью светодиодов.

Наиболее значимое влияние оказал тип поверхности плиты. Паразитная засветка из-за многократного отражения от блестящих стенок без покрытия значительно увеличивает выходной сигнал, график показан на рис. 6.

Прирост напряжения за счет изменения диаметра от минимального к максимальному составил 18.7 % для блестящих и 46.2 % для зачерненных плит. При этом средняя разница амплитуд между плитами разной обработки составила 69.7 %.

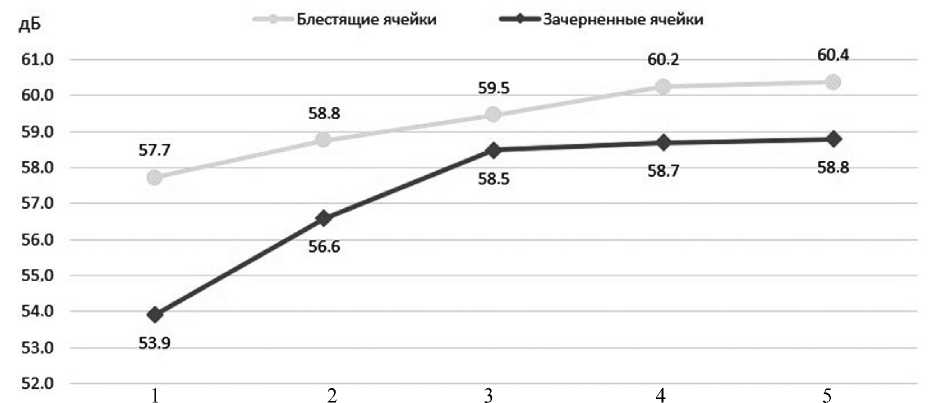

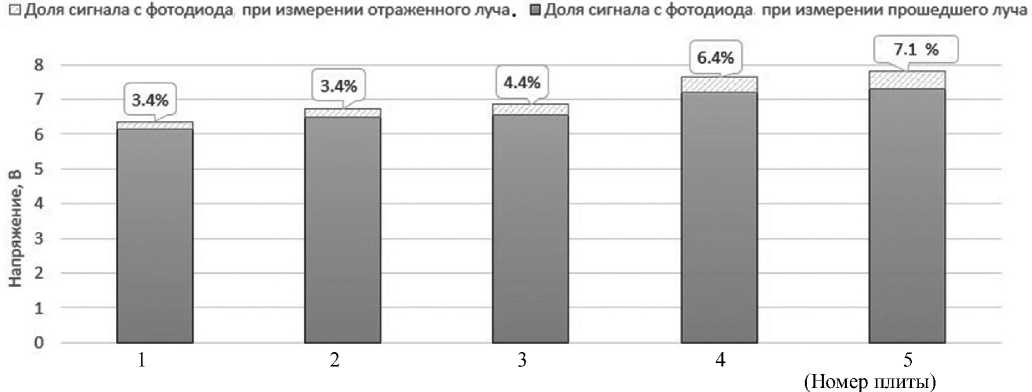

Из полученных данных было рассчитано соотношение сигнал/шум. Рис. 7 наглядно показывает часть напряжения шума в общем сигнале. В этом случае шум — часть помех, созданная электрической схемой. Блестящие плиты имеют отношение лучше, однако разница с зачерненными невелика.

Вместе с этим доля паразитного отраженного сигнала на блестящих плитах достигает 7.1% (рис. 8).

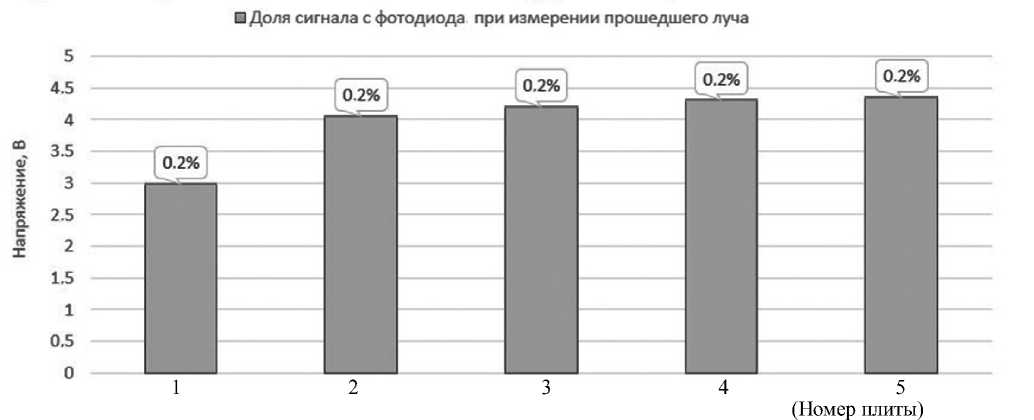

На зачерненных плитах доля этого сигнала не превышает 0.2% (рис. 9).

Рис. 8. Соотношение полезного сигнала и отраженного, снятого в отверстиях для кювет, при измерении на блестящих плитах (на выносках указаны процентные доли для отраженного луча)

Рис. 9. Соотношение полезного сигнала и отраженного, снятого в отверстиях для кювет, при измерении на зачерненных плитах (на выносках указаны процентные доли для отраженного луча)

Отраженный сигнал снимался с отверстий для кювет, и это только одно направление распространения отраженных лучей, однако разница очень велика, что наглядно показывает положительное влияние зачерняющего покрытия.

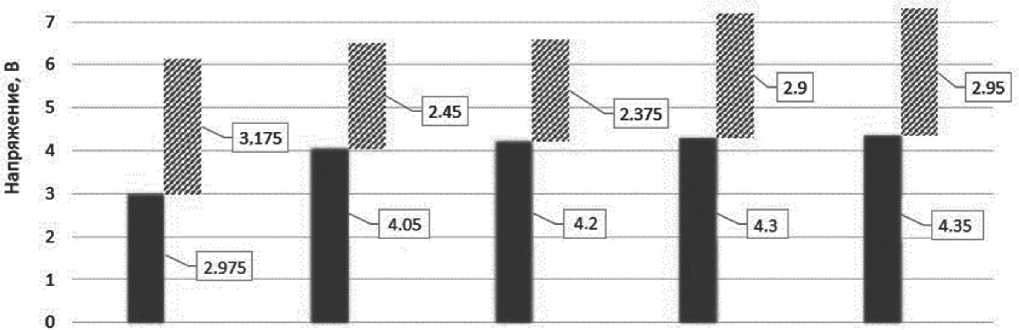

Сигналы с зачерненных и блестящих плит сопоставлены на рис. 10.

По графикам на рис. 6 и 10 можно заметить еще одну проблему плит без покрытия — неодинаковая обработка. Сделанные в разное время и на раз- ных станках, они различаются по отражательной способности.

Несмотря на то, что отраженный сигнал был измерен только с верхних отверстий для кювет, общую картину можно оценить, сравнив разницы сигналов на зачерненных и блестящих плитах при одинаковых диаметрах отверстий.

В таком случае видно (рис. 10), что более половины уровня напряжения на фотодиоде может создаваться за счет отражения.

55 Прирост напряжения за счет отражений • Сигналы с зачерненных плит

8 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5

(Номер плиты)

Рис. 10. Соотношение полезного сигнала и паразитного, возникшего в результате отражений при измерении на блестящих плитах

ВЫВОДЫ

По результатам теоретического анализа и эксперимента можно сделать вывод об эффективности предложенных мер по снижению помех в оптических узлах коагулометров.

Может показаться, что полезный сигнал во много раз больше любых измеренных шумов и проблема как таковая не стоит. Однако не стоит забывать, что критерий регистрации времени образования сгустка — относительное изменение сигнала, а не его абсолютное значение. Кроме того, реагенты и плазма крови сами по себе являются препятствием на пути луча и сильно снижают сигнал. При протекании реакции, особенно при исследовании плазмы со сниженными показателями гемостаза, дельта сигнала может составлять десятки милливольт.

Еще сложнее картина становится при иммунологических измерениях, когда сам реагент меняет характер распространения паразитного сигнала в худшую сторону.

Продуманная конструкция и технология могут сделать оптический коагулометр универсальной системой, способной выполнять очень широкий спектр анализов на гемостаз. Высокая точность и специфичность результатов удовлетворяет са- мым современным требованиям современной медицины в области диагностики.

Список литературы Методы снижения помех при проектировании оптической системы коагулометра

- Бокарев И.Н., Доронина А.М., Козлова Т.В. и др. Лабораторные методы исследования системы свертывания

- крови: методические рекомендации, пособие. Москва: Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Российская ассоциация тромбозов и геморрагий и патологии сосудов им. А.А. Шмидта–Б.А. Кудряшова, 2011. 15 с.

- Брутцова Н.А. Преимущества автоматических методов исследования плазменного звена гемостаза при ишемической болезни сердца // Тромбоз, гемостаз и реология. 2008. № 4(36). С. 43–46. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13062753

- McCrawA, Hillarp A., Echenagucia M. Considerations in the laboratory assessment of haemostasis // Haemophilia. 2010. Vol. 16, is. 5. P. 74–78. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2010.02302.x

- Все о коагулометрах (портал). URL: http://www.coagulometers.ru/index.htm (дата обращения: 19.04.2022).

- Долгов В.В., Свирин П.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. Тверь: ООО "Издательство "Триада", 2005. 227 с.