Междисциплинарное изучение пеплосодержащих прослоев на памятнике Сурунгур в Ферганской долине (Южный Кыргызстан)

Автор: Дедов И.Е., Кулакова Е.П., Шашков М.В., Жданов А.А., Пархомчук Е.В., Чаргынов Т., Шнайдер С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Пеплосодержащие прослои являются важным источником информации о быте древнего человека, их изучение позволяет реконструировать размеры, интенсивность использования, функциональность древних кострищ, а также определить типы топлива, использовавшегося для поддержания огня. В статье приводятся результаты междисциплинарного изучения пеплосодержащих прослоев и вмещающих отложений многослойного голоценового памятника Сурунгур, расположенного в Ферганской долине на юге Кыргызстана. Методами петромагнитных исследований, газовой хромато-масс-спектрометрии и рентгенофлуоресцентного анализа изучены 16 образцов из пепловых и межпепловых отложений. Данные петромагнитного анализа всех образцов из пепловых прослоев указывают на антропогенное происхождение последних. Реконструированы типы топлива, использовавшегося во время функционирования стоянки. Установлено, что период ее первоначального заселения приходится на ранний голоцен, вмещающие отложения связаны, скорее всего, с недолговременными посещениями стоянки; топливом для кострищ служили дерево и травы/навоз. В среднем голоцене происходило активное обживание стоянки: зафиксированы максимальные температурные прогревы отложений, высокая концентрация пепловых прослоев; топливом были дерево и травы/навоз. В период позднего голоцена площадка под скальным навесом так же активно использовалась человеком, однако температурные прогревы не были столь значительными; топливом служили дерево и травы/навоз. Полученные результаты свидетельствуют о том, что древесная растительность была доступна человеку в изучаемом регионе в период голоцена.

Ферганская долина, археологический памятник, кострище, рентгенофлуоресцентный анализ, газовая хромато-масс-спектрометрия, петромагнитный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146496

IDR: 145146496 | УДК: 902.035(575.2)/551.794 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.024-036

Текст научной статьи Междисциплинарное изучение пеплосодержащих прослоев на памятнике Сурунгур в Ферганской долине (Южный Кыргызстан)

Следы использования огня являются важным археологическим источником, их анализ позволяет реконструировать особенности быта и адаптационных стратегий человека. Применение междисциплинарного подхода к их изучению делает возможным определение таких характеристик очага, как площадь кострища, центр очага, температурный порог, а также тип топлива, использовавшего ся для поддержания огня, и помогает в поиске термически измененных поверхностей и артефактов [Нестерова, 2019]. Физические и химические методы – важные составляющие геоархеологических исследований, доказавшие высокую результативность; их использование может быть полезно при проведении подобных исследований [March, 1996].

Петромагнитный метод неоднократно применялся в исследованиях термически измененных объек- тов из археологических памятников [Carrancho et al., 2009; Jrad et al., 2014]. Он базируется на представлениях о том, что вследствие нагрева в результате минералогических превращений зачастую происходит образование более сильных магнитных минералов из немагнитных или слабомагнитных [Aldeias et al., 2016]. Пеплы являются отложениями с повышенными значениями петромагнитных параметров. Исследование петромагнитных характеристик отложений с привлечением метода экспериментального моделирования кострищ позволяет определять температуры предшествующих прогревов нижележащего субстрата [Carrancho, Villalaín, 2011; Lagunilla et al., 2019] и тип топлива по магнитным свойствам пепла [Peters, Church, Mitchell, 2001; Peters et al., 2002].

В последние десять лет в качестве инструментов исследования пирогенных объектов на археологических памятниках применяются методы газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС) и рентгенофлуо- ресцентного анализа (РФА) [Braadbaart et al., 2017]. ГХ/МС-метод анализа дает возможность определить химический состав органических веществ и материалов на основе хроматографического разделения сложных смесей с последующим масс-спектрометрическим детектированием. Изучение соотношения органических соединений (алканы, спирты, стеролы), являющихся биомаркерами растительных остатков в пирогенных образцах, позволяет сделать предположение о типе топлива, который использовался для разведения костра [Han, Calvin, 1969]. Методом РФА определяется неорганический состав отложений и археологических материалов в целях реконструкции условий их формирования, динамики среды и корреляции горизонтов.

В настоящей работе рассматриваются исследования комплексных пеплосодержащих прослоев стратифицированного памятника Сурунгур, проводившихся с целью определения их генезиса (природные пожары, контролируемые поджоги, кострища), а также видов топлива, которые использовались человеком в период обживания стоянки.

Материалы

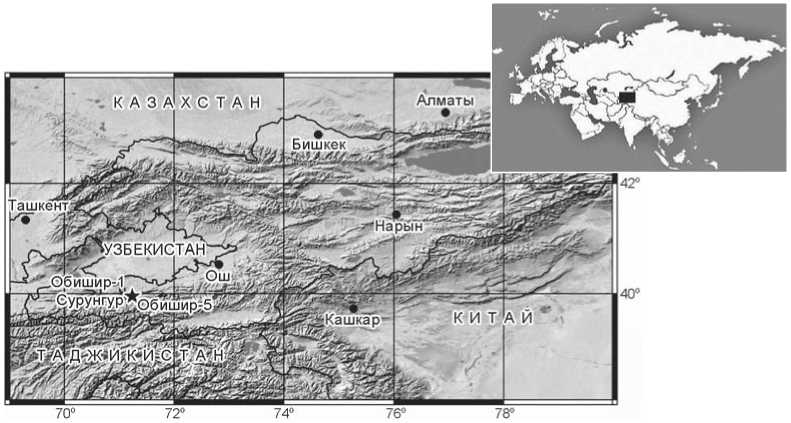

В 2017 г. участники российско-кыргызской археологической экспедиции на территории Ферганской долины на юге Кыргызстана обнаружили многослойную стоянку Сурунгур (рис. 1). Изучение стоянки дает представление о культурной динамике и процессах заселения Ферганской долины человеком в период голоцена [Шнайдер и др., 2021].

Памятник Сурунгур находится под скальным навесом, сложенным из известняковых глыб. Объект исследовался в 2018–2019 гг. [Оленченко и др., 2019; Шнайдер и др., 2021]. Раскопки проводились на площади размерами 0,8 × 1,5 м, на глубину 2,7 м.

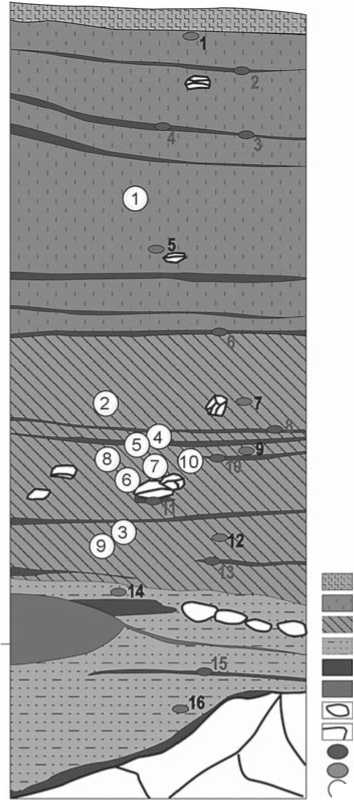

На памятнике выделены три основных слоя (описание дается сверху вниз по разрезу) (рис. 2). Слой 1 (мощность 1 м) – пылеватые суглинки; обломочный материал кровли навеса (известняка) отсутствует. Отмечено восемь крупных прокалов, найдены мелкие фрагменты жженных костей и керамики чустской культуры бронзового века. Граница с нижележащим слоем нечеткая, выделена по изменениям плотности и количества обломочного материала. Слой 2 (мощность от 0,6 до 0,8 м) – серо-коричневые пылеватые суглинки; обломочный материал в виде известняка зафиксирован в средней части слоя. Отмечено шесть прокалов, обнаружены многочисленные каменные артефакты и ко сти животных, в т.ч. со следами обработки. Граница с нижележащим слоем так же нечеткая, выделена по изменениям плотности и цвета отложений. Слой 3 (мощность от 0,25 до 0,7 м) – коричневые пылеватые суглинки; обломочный материал (известняк) представлен в небольшом количестве. Отмечены три прокала, в т.ч. мощная прослойка жженой глины, генезис которой является предметом дискуссии и требует дальнейших полевых исследований; рядом залегали обожженные гальки. На основе результатов трасологической экспертизы установлено, что ранее гальки составляли обкладку очага и, вероятно, были перемещены в результате постде-позиционных процессов. В слое обнаружены малочисленные фрагменты костей. Ниже залегает скальная поверхность.

Впервые площадка под навесом была заселена в раннем голоцене; в отложениях, датируемых средним голоценом, обнаружены непрямые свидетельства присутствия злаков и продолжительного обитания под навесом травоядных животных. Среди остеологических материалов этого периода доминируют кости Ovicarpines. По мнению исследователей, индустрия стоянки относится к ранее не представленной

Рис. 1. Расположение памятника Сурунгур.

Рис. 2 . Стратиграфический профиль памятника.

-

1 – бетон; 2 – слой 1; 3 – слой 2; 4 – слой 3; 5 – пеплосодержащий прослой; 6 – прослой жженой супеси; 7 – обломочный материал;

-

8 – крупные камни на поверхности коренных пород; 9 – место отбора образцов из пепловых горизонтов; 10 – место отбора образцов из межпепловых прослоев; 11 – место отбора образцов для абсолютного датирования.

в регионе гиссарской неолитической культуре [Шнайдер и др., 2021].

В ходе работ были выявлены 17 пеплосодержащих прослоев: шесть в слое 1, восемь в слое 2, три в слое 3. Их мощность колеблется от 1 до 7 см, протяженность – от 40 см до 1 м. По разрезу встречались отдельные крупные фрагменты углей. Для лабораторного изучения взяты образцы 2–4, 6, 8, 10, 11, 13, 15 с центральных участков девяти четко выраженных пепловых горизонтов из всех трех культурных слоев (рис. 2). Они отбирались из центральной, самой мощной части пепловых прослоев стратиграфического разреза памятника. В слоях без видимых следов термического воздействия с помощью каппаметра КТ-5 были выявлены участки с наибольшими значениями магнитнитной восприимчивости, с них отобраны образцы. Для определения степени загрязненности пеплом культурных отложений памятника из межпепловых прослоев были взяты образцы 1, 5, 7, 9, 12, 14, 16 (рис. 2). Для абсолютного датирования взяты десять образцов: один из слоя 1 и девять из слоя 2.

Методы

Абсолютное датирование

Радиоуглеродный анализ осуществлялся на базе Центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия» Новосибирского государственного университета–Новосибирского научного центра (ЦКП «УМС НГУ–ННЦ») (AMS Golden Valley). На исследование были направлены четыре костных фрагмента (GV-02123, GV-02797, GV-02798, GV-02799), три образца почвы (GV-02124, GV-02589, GV-02590) и три образца, представляющих собой смесь почвы и угля (GV-02588, GV-02800, GV-02801). Костные фрагменты были очень плохой сохранности, вероятно жженые, c содержанием коллагена не более 1 %. Коллаген удалось выделить только из образцов GV-02123 и GV-02798, из GV-02123 выделен также гумус, из GV-02797 – только гумус, из GV-02799 – гумус и уголь. Из образцов почвы GV-02124, GV-02589, GV-02590 выделен гумус, из образцов смеси GV-02588, GV-02800, GV-02801 – гумус и уголь. Каждый материал – коллаген, уголь, гумус – датировался отдельно.

50 cм

о 11

Пробоподготовка проводилась в лаборатории изотопных исследований Института археологии и этнографии СО РАН по соответствующим методикам [Brock et al., 2010; Brock, Higham, Bronk, 2010]. За-углероживание полученных проб каждого материала осуществлялось на абсорбционно-каталитической установке [Lysikov et al., 2018], содержание радиоуглерода определялось на уникальной научной установке «Ускорительный масс-спектрометр Института ядер-ной физики Сибирского отделения Российской Академии Наук» («УМС ИЯФ СО РАН») [Parkhomchuk, Rastigeev, 2011].

Петромагнитный анализ

Для исследуемых образцов были определены следующие магнитные параметры: магнитная восприимчивость при комнатной температуре на различной частоте (χFD), температурная зависимость магнитной восприимчивости (κ(t)), остаточная намагниченность материала (идеальная остаточная намагниченность (ARM) и о статочная намагниченность насыщения

(SIRM)), гистерезисные параметры и соотношение магнитных минералов различной магнитной жесткости (S-ratio). Комплекс измерений был выполнен в лаборатории Главного геомагнитного поля и петро-магнетизма Института физики Земли РАН по общепринятой методике [Evans, Heller, 2003] в условиях, аналогичных принятым при исследовании костров на лессовом субстрате [Кулакова и др., 2021]. Измерения проводились на 3–4 дублях с последующим усреднением. Разброс значений дублей не был значимым и соответствовал нормальному распределению случайной величины.

Метод газовой хромато-масс-спектрометрии

Для анализа отбиралась навеска массой 2–3 г. Затем проводили экстракцию смесью дихлорме-тан – метанол в пропорции 9:1 объемом 5 мл с добавлением внутреннего стандарта (1 мг дифенила) в герметичных флаконах при температуре 80 °С в течение 3 ч. После охлаждения раствор фильтровали и отдували растворитель сухим азотом до объема 100 мкл.

Анализ подготовленных проб о суще ствлялся при помощи ГХ/МС-системы на основе трех квадруполей Agilent 7000B (производство США). Для разделения веществ, содержащихся в пробах, использовалась капиллярная колонка HP-5ms (30 м × × 0,25 мм × 0,25 μм). Анализ проводился в следующих условиях: температурная программа термостата колонок от 130 до 310 °С со скоростью 11 °С/мин; температура испарителя 310 °С, сброс 5:1; скоро сть потока газа-но сителя (гелий) 1,2 мл/мин. Режим работы масс-спектрометра: детектирование в режиме сканирования в диапазоне масс 40–500 m/z, энергия ионизации 70 эВ, температура источника ионизации 250 °С.

Количественный расчет проводился по внутреннему стандарту (дифенил). Коэффициенты чувствительности дифенила к н-алканам и спиртам были определены в результате анализа смеси стандартов дифенила, докозана и додеканола.

Рентгенофлуоресцентный анализ

Все образцы с памятника Сурунгур перемешивались и усреднялись методом квартования. Отобранная навеска (0,250 г) измельчалась в течение нескольких минут в агатовой ступке, после чего к ней добавляли наве ску химически чистого и прозрачного в рентгеновском диапазоне наполнителя (полиэтилен) массой 0,750 г. Смесь массой 1 г еще раз тщательно перемешивалась до однородного состояния, после чего из нее формировалась таблетка при помощи автоматического пресса Atlas T25 (Speciac) под нагрузкой в 21 т.

Определение состава таблетки проводилось на рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL Perform’X (Thermo Scientific) с Rh-анодовой трубкой. Содержание элементов рассчитывали в программе UniQuant.

Поскольку образцы представляют собой смесь вмещающей породы и непосредственно золы, то для получения достоверного химического состава продуктов горения требовалось учитывать содержание определяемых компонентов в окружающем грунте. В качестве реперного использовался образец 14, представляющий собой чистый материал вмещающей породы. Рассчитанное для него соотношение основных компонентов (Al и Si) использовалось при дальнейшем определении химического состава золы.

Результаты

Абсолютное датирование

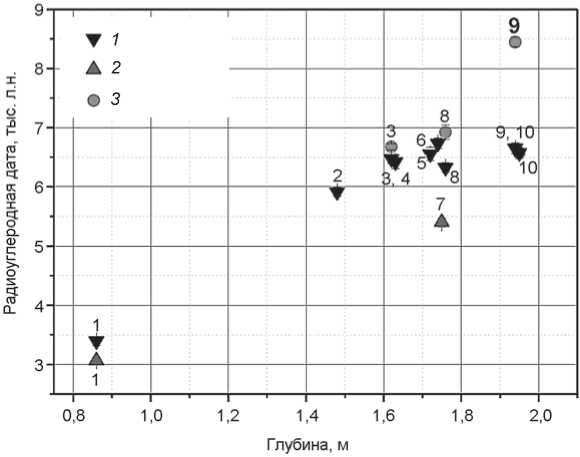

Результаты радиоуглеродного датирования образцов трех типов – костного коллагена, угля и гумуса – указывают на то, что объект был заселен в период голоцена (рис. 3). Наблюдается линейная корреляция между возрастом и глубиной залегания образцов, что свидетельствует о достаточно равномерном осадконакоплении в изучаемом регионе за последние 7–8 тыс. лет. Для слоя 1 получена дата по ко сти и гумусу; она указывает, что средняя часть слоя сфор-

Рис. 3. График зависимости дат от глубины залегания образцов.

1 – гумус; 2 – коллаген; 3 – уголь.

мировалась ок. 3,0–3,5 тыс. л.н. Для слоя 2 получена серия дат, которые укладываются в диапазон 7,9–5,9 тыс. л.н. (рис. 3). Кусочки угля (образцы GV-02800 и GV-02588), находившиеся в разрезе в непосредственной близости друг от друга, обнаруживают большую разницу в возрасте – ок. 1,8 тыс. лет, что можно объяснить происходившими в то время пожарами с вовлечением древних объектов и перемешиванием грунтовых слоев в период интенсивного обживания стоянки.

Петромагнитный анализ

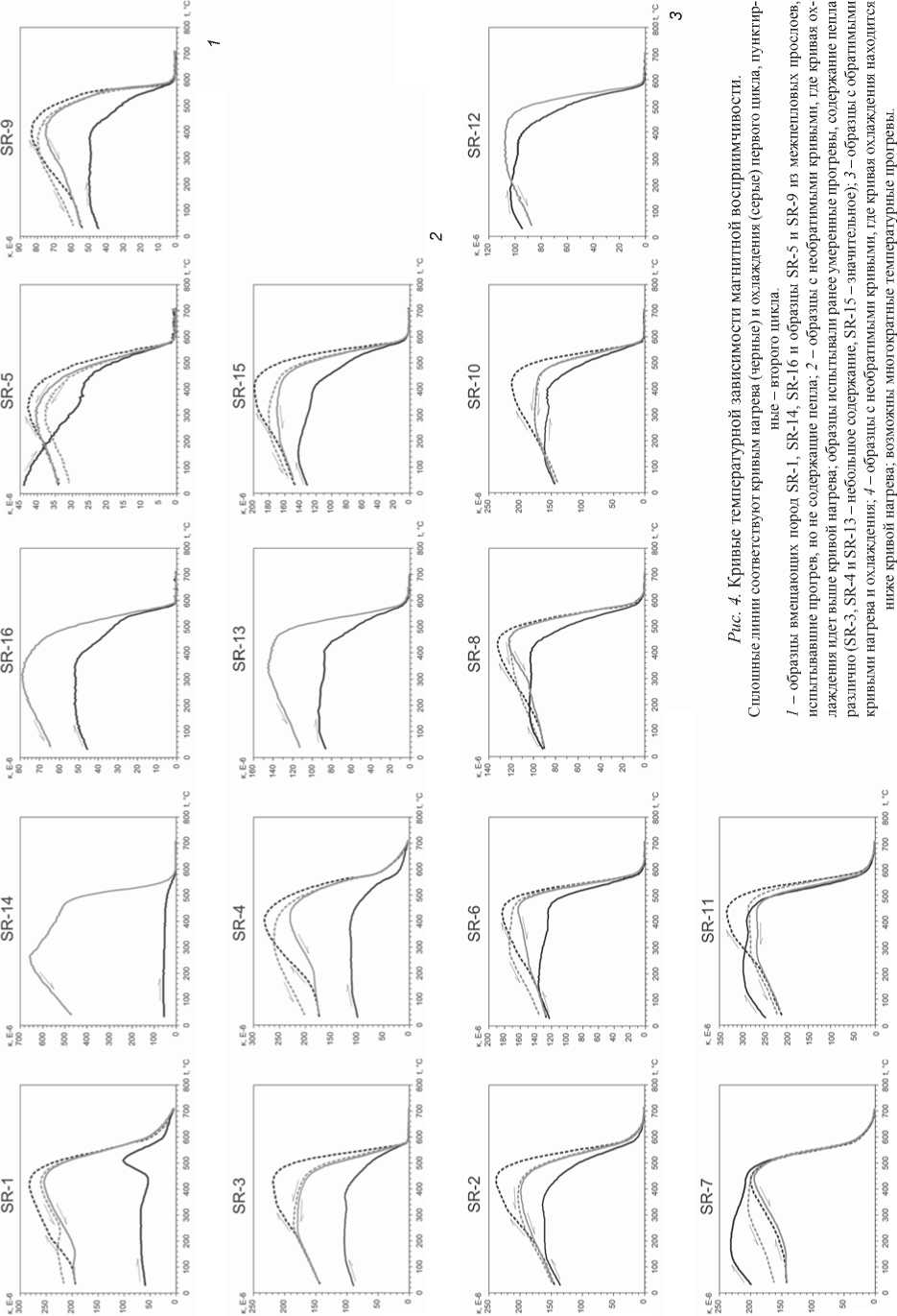

Пирогенные объекты антропогенного происхождения, по сравнению с таковыми природного генезиса, характеризуются более высокими температурами, вследствие чего здесь наблюдаются повышенные концентрации магнетита [Кулакова и др., 2021; Jrad et al., 2014]. Петромагнитным методом было исследовано 16 образцов из разреза стоянки Сурунгур (табл. 1). Среди образцов, отобранных из межпепловых прослоев, три – 1, 14 и 16 – имеют сходство по магнитным свойствам, им соответствуют самые низкие значения петромагнитных параметров. Температурные кривые магнитной восприимчивости этих образцов показывают наибольшие различия в исходном и конечном значениях магнитной восприимчивости после цикла нагрева/охлаждения до 700 ºС (рис. 4). Кривая охлаждения идет существенно выше кривой нагрева, что свидетельствует об образовании в ходе температурного испытания преимущественно магнетита (согласно температуре Кюри). Согласно значениям пе- тромагнитных параметров и поведению термокривых, образцы 1, 14 и 16 не испытывали существенных прогревов в прошлом и не содержат пепел, поэтому могут быть приняты за вмещающие породы. Для указанных образцов в отличие от других характерны наиболее низкие значения параметра S-ratio100мТл (0,79–0,86); это говорит об относительном бóльшем содержании гематита/гетита по отношению к магнетиту/маггеми-ту и может отражать исходное соотношение магнитных минералов для вмещающих пород. По внешнему виду образец 14 выделяется среди прочих красноватым оттенком, что может быть связано с большей концентрацией гетита.

Остальным 13 образцам соответствуют величины магнитной восприимчивости от 1,37 до 5,2×10-6 м3/кг, значения частотной зависимости магнитной восприимчивости – от 12,0 до 49,3×10-8 м3/кг, значения SIRM – от 12,3 до 35,7 мАм2/кг, значения ARM – от 0,11 до 0,39 мАм2/кг. Это свидетельствует о повышенных концентрациях магнитных минералов. По гистерезисным данным основным магнитным минералом в составе этих образцов является магнетит. Присутствие гематита и гетита более характерно для состава образцов 5, 9 и 12 из межпепловых слоев. Увеличение концентрации магнетита/маггемита связано с присутствием либо термически измененного субстрата, либо пепла.

Оценка относительного содержания пепла производилась по разнице между исходными значениями магнитной восприимчивости рассматриваемых

Таблица 1. Петромагнитные значения для образцов со стоянки Сурунгур

|

Образец |

χ, × 10-6 м3/кг |

χFD, × 10-8 м3/кг |

SIRM, мА м2/кг |

ARM, мА м2/кг |

S-ratio |

|

|

100 мТл |

300 мТл |

|||||

|

SR-1 |

0,97 |

8,1 |

8,3 |

0,09 |

0,81 |

0,96 |

|

SR-2 |

2,95 |

27,9 |

22,2 |

0,24 |

0,93 |

0,99 |

|

SR-3 |

1,80 |

16,4 |

15,1 |

0,16 |

0,92 |

0,99 |

|

SR-4 |

1,37 |

12,0 |

12,3 |

0,11 |

0,89 |

0,98 |

|

SR-5 |

2,53 |

26,2 |

16,2 |

0,18 |

0,84 |

0,99 |

|

SR-6 |

3,06 |

26,2 |

26,6 |

0,29 |

0,90 |

0,99 |

|

SR-7 |

5,20 |

49,3 |

35,7 |

0,39 |

0,94 |

0,98 |

|

SR-8 |

2,71 |

25,4 |

21,7 |

0,23 |

0,90 |

0,99 |

|

SR-9 |

1,40 |

12,2 |

12,4 |

0,12 |

0,89 |

0,99 |

|

SR-10 |

2,98 |

27,0 |

23,5 |

0,27 |

0,92 |

0,99 |

|

SR-11 |

3,87 |

36,9 |

28,4 |

0,31 |

0,93 |

1,00 |

|

SR-12 |

2,73 |

24,7 |

21,6 |

0,22 |

0,91 |

1,00 |

|

SR-13 |

2,46 |

24,2 |

17,8 |

0,22 |

0,89 |

0,98 |

|

SR-14 |

1,06 |

9,0 |

8,8 |

0,09 |

0,79 |

0,92 |

|

SR-15 |

3,31 |

31,6 |

24,1 |

0,28 |

0,90 |

0,99 |

|

SR-16 |

0,99 |

9,0 |

8,9 |

0,10 |

0,86 |

0,98 |

образцов и вмещающих пород на температурных кривых (рис. 4). Если исходные значения магнитной восприимчивости на термокривых соответствуют таковым вмещающих пород, то образец, вероятней всего, не содержит пепла. Относительное содержание пепла для остальных образцов условно было определено как небольшое (превышение магнитной восприимчивости до 2 раз), значительное (превышение в 2–3 раза) и наибольшее (превышение более чем в 4 раза).

Анализ методом газовой хромато-масс-спектро-метрии

В результате анализа в образцах были найдены следы н-алканов С20–С33, четных спиртов С20-ol, С22-ol, C24-ol, C26-ol. Источником высокомолекулярных алканов и спиртов служат бактерии, водоросли и растения [Han, Calvin, 1969]. Характерными признаками высших растений являются значительное преобладание нечетных н-алканов над четными и наличие четных спиртов при полном отсутствии нечетных.

Для численного выявления степени преобладания нечетных н-алканов над четными и классификации таким образом отложений по степени присутствия в них остатков высших растений предложено использовать OEP-индекс, который учитывает углеводороды С26–С33, т.е. основные, входящие в состав восков растений [Zech et al., 2009]. Соотношение между н-алканами С27, С29 и С31 для различных жиз- ненных форм растений не совпадает. Считается, что н-алканы C27 и C29 доминируют в большинстве современных деревьев и кустарников, а н-алканы C31 и C33 – в травах [Ibid.]. Для численной характеристики таких зависимостей используется соотношение С31/(С29 + С31) [Bush, McInerney, 2013]. Что касается спиртов, то их можно рассматривать как дополнительный к н-алканам признак, соответствующий высшим растениям.

Анализ выявил значительные различия между образцами по содержанию спиртов и н-алканов (табл. 2). Наибольшее их содержание характерно для образцов 1, 2, 4, 7–9, 11. В образце 15, наоборот, очень низкое содержание алканов – 0,01 мг/кг, что на порядок ниже, чем в остальных образцах. Хотя суммарное содержание не дает необходимой информации, важно отметить, что образцы 1 и 2, содержащие наибольшее количество алканов, были отобраны достаточно близко от поверхности, на которой произрастают травы, поэтому при дальнейшем рассмотрении выводы об остатках растений по этим двум образцам, по нашему мнению, стоит делать с осторожностью.

Значение OEP-индекса для образцов 5, 7, 9, 16 составляет менее 1, что указывает на отсутствие в этих образцах остатков высших растений и микроорганиз-менное происхождение наблюдаемых биомаркеров. Указанные образцы не относятся к пепловыми прослоям, соответственно, не будут рассматриваться при оценке вида используемого топлива. Что касается ин-

Таблица 2. Суммарное содержание найденных н-алканов и высокомолекулярных спиртов, а также обобщенные индексы в образцах со стоянки Сурунгур

|

Образец |

Содержание алканов, мг/кг |

Содержание спиртов, мг/кг |

C31/(C29 + C31) |

CPI |

OEP |

|

SR-1 |

6,57 |

0,28 |

0,61 |

7,135 |

8,822 |

|

SR-2 |

1,68 |

0,14 |

0,834 |

5,413 |

6,966 |

|

SR-3 |

0,04 |

0 |

0,479 |

2,377 |

3,637 |

|

SR-4 |

0,89 |

0,14 |

0,501 |

1,081 |

1,45 |

|

SR-5 |

0,1 |

0,09 |

0,408 |

0,916 |

0,913 |

|

SR-6 |

0,03 |

0,01 |

0,476 |

1,678 |

2,442 |

|

SR-7 |

1,81 |

0,33 |

0,281 |

0,809 |

0,659 |

|

SR-8 |

0,88 |

0,09 |

0,613 |

1,26 |

1,565 |

|

SR-9 |

0,6 |

0,77 |

0,225 |

0,832 |

0,526 |

|

SR-10 |

0,16 |

0,02 |

0,531 |

4,166 |

5,599 |

|

SR-11 |

0,67 |

0,09 |

0,425 |

1,613 |

1,893 |

|

SR-12 |

0,07 |

0,01 |

0,509 |

3,776 |

4,229 |

|

SR-13 |

0,06 |

0 |

0,525 |

1,683 |

2,327 |

|

SR-14 |

0,08 |

0,03 |

0,557 |

1,483 |

1,71 |

|

SR-15 |

0,01 |

0 |

0,483 |

1,404 |

1,696 |

|

SR-16 |

0,23 |

0,29 |

0,447 |

0,999 |

0,969 |

декса C31/(C29 + C31), то для образцов 1, 2, 8 характерны значения более 0,6; следовательно, наблюдаемые биомаркеры, вероятнее всего, травяного происхождения. Образцы 1 и 2, вероятно, загрязнены травами с поверхности, и только образец 8 можно отнести к остаткам трав.

Значение индекса C31/(C29 + C31) для остальных образцов (3, 4, 6, 10–15) близко к 0,5. Это указывает, скорее, на смешанное происхождение и использование смешанного топлива с некоторым превалированием доли древесины для образцов 3, 6, 11, 15 (C31/(C29 + + C31)-индекс менее 0,5).

Рентгенофлуоресцентный анализ

Наиболее выраженными маркерами используемого типа топлива среди неорганических компонентов, доступных для анализа, можно считать соединения кремния, кальция, фосфора и калия (табл. 3). Как правило, значительное содержание кремния, как и повышенное содержание калия и фосфора, в золе свидетельствует о преимущественном применении в качестве топлива травы или навоза. Большое содержание кальция характерно для продуктов сгорания древесных пород. Маркером был выбран кремний, т.к. на фактическое содержание кальция в образцах могут сильно влиять окружающие известняковые породы. Поскольку по анализу калия и фосфора не выявлено закономерностей, что можно объяснить неопределенностью вклада вмещающей породы, эти элементы не использовались для оценки характера топлива в данной работе.

Дискуссия

Петромагнитный анализ

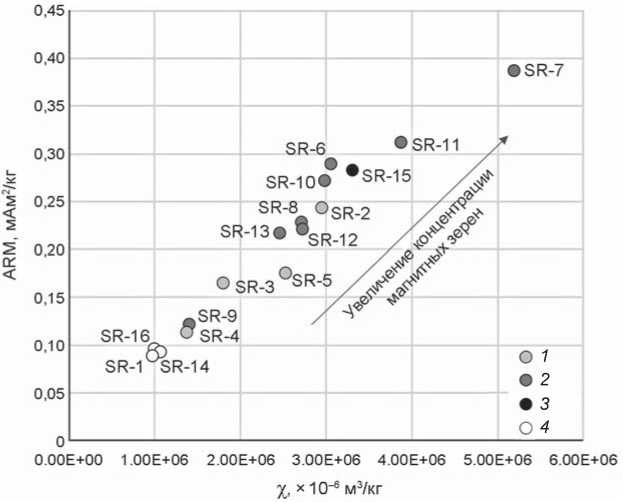

Для интерпретации образцов, за исключением «пустых» 1, 14 и 16, был построен график зависимости магнитной восприимчивости (χ) от идеальной остаточной намагниченности ARM (рис. 5). Так как оба параметра являются концентрационно-зависимыми, можно говорить об увеличении концентрации магнитных минералов (представленных преимущественно тонкозернистым магнетитом) от образца 4 к образцу 7 (рис. 5).

Образцы 2–5 (слой 1) обладают меньшими концентрациями магнитных зерен по сравнению с образцами из слоя 2 (6–13) и пепловым прослоем из слоя 3 (15) (рис. 5). Анализ термомагнитных кривых (см. рис. 4) позволяет заключить, что образец 5 (из межпеплового пространства) не содержит пепла, однако он испытывал высокотемпературные прогревы ранее. Магнитная восприимчивость образцов 3 и 4 продолжает расти в ходе цикла нагрева до 700 °С и последующего охлаждения; на основании этого можно сделать вывод об умеренных прогревах субстрата (возможно, до 400 ºС), а также о наличии в образцах небольшого количества пепла. Образец 2 показывает обратимость кривых нагрева и охлаждения, что говорит о предшествующих высокотемпературных прогревах (600– 650 ºС), и, вероятно, содержит значительное количество пепла. Неодинаковый прогрев образцов 2–4 может быть связан со сжиганием на них разного типа

Таблица 3. Содержание основных неорганических компонентов в образцах со стоянки Сурунгур, определенное РФА-методом (без учета состава реперного образца), масс.%

|

Образец |

Na |

Mg |

Al |

Si |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

Ti |

Mn |

Fe |

Zn |

|

SR-1 |

0,47 |

3,2 |

5,41 |

15,32 |

0,63 |

0,64 |

0,08 |

2,49 |

26,77 |

0,42 |

0,13 |

4,13 |

0,25 |

|

SR-2 |

0,37 |

4,87 |

4,62 |

18,86 |

1,17 |

0,21 |

– |

2,65 |

21,3 |

0,32 |

0,12 |

3,37 |

0,17 |

|

SR-3 |

0,15 |

1,54 |

1,5 |

4,49 |

0,47 |

0,07 |

– |

0,74 |

30,42 |

0,57 |

– |

1,06 |

0,99 |

|

SR-4 |

0,5 |

3,45 |

4,79 |

14,44 |

1,89 |

0,19 |

0,08 |

2,31 |

28,62 |

0,34 |

0,11 |

3,28 |

0,13 |

|

SR-5 |

0,25 |

6,83 |

3,5 |

17,46 |

1,71 |

0,18 |

0,08 |

3,22 |

20,31 |

0,3 |

0,13 |

3,15 |

1,71 |

|

SR-6 |

0,23 |

5,26 |

2,8 |

10,09 |

0,83 |

0,1 |

0,07 |

2,32 |

17,99 |

0,2 |

0,1 |

2,02 |

0,89 |

|

SR-7 |

0,47 |

5,95 |

3,62 |

13,88 |

1,63 |

0,15 |

0,11 |

3,24 |

28,23 |

0,28 |

0,14 |

2,94 |

0,09 |

|

SR-8 |

0,4 |

5,52 |

3,26 |

12,47 |

1,11 |

0,11 |

– |

2,8 |

31,95 |

0,33 |

0,27 |

3,3 |

0,36 |

|

SR-9 |

– |

6,09 |

3,24 |

12,65 |

1,04 |

0,11 |

0,07 |

3,2 |

26,25 |

0,37 |

0,19 |

4,42 |

4,52 |

|

SR-10 |

0,07 |

5,72 |

3,59 |

12,96 |

1,05 |

0,09 |

– |

2,79 |

28,91 |

0,42 |

0,16 |

3,76 |

2,15 |

|

SR-11 |

0,43 |

5,83 |

3,66 |

13,79 |

1,67 |

0,09 |

– |

2,71 |

29,01 |

0,29 |

0,13 |

2,91 |

0,13 |

|

SR-12 |

0,26 |

4,62 |

2,59 |

9,24 |

0,9 |

0,06 |

– |

2,12 |

19,76 |

0,21 |

0,1 |

2,47 |

0,53 |

|

SR-13 |

– |

5,76 |

3,93 |

13,71 |

0,85 |

0,12 |

– |

2,74 |

26,64 |

0,37 |

0,16 |

3,86 |

3,27 |

|

SR-14 |

– |

3,33 |

6,19 |

14,79 |

0,22 |

– |

– |

3,18 |

11,87 |

0,46 |

0,1 |

4,61 |

2,56 |

|

SR-15 |

– |

3 |

3,17 |

10,47 |

0,84 |

0,1 |

– |

2,27 |

19,48 |

0,28 |

0,12 |

2,73 |

2,25 |

|

SR-16 |

– |

3,09 |

3,16 |

11,25 |

0,58 |

0,1 |

– |

1,85 |

19,17 |

0,27 |

0,1 |

2,87 |

2,02 |

Рис. 5. График зависимости магнитной восприимчивости χ от идеальной остаточной намагниченности ARM.

1 – слой 1; 2 – слой 2; 3 – слой 3; 4 – вмещающие породы, не содержащие следов предшествующего прогрева и пепла.

топлива [Aldeias, 2017] либо с нахождением подложки на периферии или в центре участка возгорания [Carrancho, Villalaín, 2011].

Образцам 6–13 из культурного слоя 2 соответствуют наибольшие концентрации магнитных минералов (см. рис. 5). Образец 9 из межпеплового пространства не содержит пепла, однако он испытывал умеренные прогревы (до 500–600 ºС) (см. рис. 4). Образец 13 заключает в себе небольшое количество пепла, но его температурные кривые маг- нитной восприимчивости необратимы; он, скорее всего, относится к периферийной области кострища (вероятные прогревы 400–450 ºС). Образцы 6, 8, 10 и 12 обнаруживают сходство по поведению температурных кривых и показывают их обратимость, что свидетельствует о предшествующих прогревах выше 650–700 ºС. Содержание пепла в этих образцах разное: в образцах 6 и 10 значительное, в образцах 8, 12 небольшое. Образцы 7 и 11, которым соответствуют самые высокие значения магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности, характеризуются уменьшением величины магнитной восприимчивости при исследовании ее температурной зависимости. Это связано с высокотемпературными трансформациями [Maki, Homburg, Brosowske, 2006] и свидетельствует о многократном разведении костров древним человеком на одном месте. Согласно петромагнитным данным, указанные образцы содержат наибольшее количество пепла. Отметим, что в образце 7 ГХ/МС-анализом не выявлены о статки высших растений, что объясняется их полным выгоранием.

Образец 15 из пеплового прослоя культурного слоя 3 показывает высокие значения петромагнит-ных параметров (см. рис. 5), но небольшое превышение кривой охлаждения над кривой нагрева на температурных кривых магнитной восприимчивости (см. рис. 4). Скорее всего, образец представляет собой термически измененный субстрат из зоны, близкой к центральной части кострища (возможные предшествующие прогревы до 600 ºС), со значительным

Химические анализы

По результатам ГХ/МС-анализа, в большей части образцов присутствуют четные спирты и нечетные н-алканы – маркеры высших растений, исключением являются образцы 5, 7, 9, 16, которые не содержат биомаркеров растений.

Образцы 1, 2 и 8 включают преимущественно остатки трав, только в образце 8 их можно связать с жизнедеятельностью человека и типом использу- емого топлива.

Образцы 3, 4, 6, 10–15 имеют смешанный состав (травы и древесина). Человек, вероятно, использовал в равной степени травы и древесину (зафиксировано преобладание древесины в образцах 3, 6, 11, 15).

РФА показал, что образцы 2, 7, 8, 10 и 13 содержат продукты горения преимущественно трав, а 3, 6, 12, 15 – преимущественно древесины (табл. 4).

Данные, полученные методами ГХ/МС и РФА, как показало их сопоставление, хорошо согласуются между собой, за исключением образца 11. Образец 11, скорее всего, загрязнен, поскольку был отобран в месте, примыкающем к зоне нахождения обломочного материала (см. рис. 2).

Сравнение результатов исследований петромаг-нитным и химическими методами позволило установить, что для образцов с высоким содержанием пепла характерны следы воздействия высокой температуры (табл. 5). Следовательно, имели ме сто длительные и неединичные акты сжигания растительного материала. При этом химический состав указывает в основном на использование смешанного вида топлива, содержанием пепла.

но температура прогревов от типа топлива не зависит.

Таблица 4. Расчетное содержание кремния в золе образцов со стоянки Сурунгур и предполагаемый тип топлива по данным, полученным методам ГХ/МС и РФА

|

Образец |

Содержание Si в золе, масс.% |

Предполагаемый тип топлива |

|

|

по данным ГХ/МС |

по данным РФА |

||

|

SR-2 |

7,82 |

Преимущественно солома/навоз |

Преимущественно солома/навоз |

|

SR-3 |

0,91 |

Преимущественно дерево |

Преимущественно дерево |

|

SR-4 |

2,99 |

Смешанный тип |

То же |

|

SR-5 |

9,10 |

Нет растительных остатков |

Преимущественно солома/навоз |

|

SR-6 |

3,4 |

Преимущественно дерево |

Смешанный тип |

|

SR-7 |

5,23 |

Нет растительных остатков |

То же |

|

SR-8 |

4,68 |

Преимущественно солома/навоз |

» |

|

SR-9 |

4,91 |

Нет растительных остатков |

» |

|

SR-10 |

4,38 |

Преимущественно солома/навоз |

» |

|

SR-11 |

5,04 |

То же. Возможно загрязнение обломочным материалом |

» |

|

SR-12 |

3,05 |

Преимущественно дерево |

» |

|

SR-13 |

4,32 |

Преимущественно солома/навоз |

» |

|

SR-15 |

2,9 |

Преимущественно дерево |

» |

Примечание: под «смешанным» типом топлива подразумевается равное содержание продуктов горения древесины/ку-старников и трав/навоза животных.

Таблица 5. Результаты исследования образцов со стоянки Сурунгур

|

Образец |

Продолжительные прогревы грунта, t, °C |

Содержание пепла |

Тип топлива по данным ГХ/МС И РФА |

|

SR-1 |

– |

– |

– |

|

SR-2 |

600–650 |

Значительное |

Смешанный |

|

SR-3 |

До 400 |

Невысокое |

|

|

SR-4 |

До 400 |

» |

Больше древесины |

|

SR-5 |

> 600 |

– |

– |

|

SR-6 |

> 700 |

Значительное |

Больше древесины |

|

SR-7 |

Многократ- |

Очень высо- |

Больше соло- |

|

ные > 700 |

кое |

мы/навоза |

|

|

SR-8 |

> 700 |

Невысокое |

|

|

SR-9 |

500–600 |

– |

– |

|

SR-10 |

> 700 |

Значительное |

Больше соло- |

|

SR-11 |

Многократные > 700 |

Очень высокое |

мы/навоза |

|

SR-12 |

> 700 |

Невысокое |

Больше древесины |

|

SR-13 |

400–450 |

» |

Больше соло-мы/навоза |

|

SR-14 |

– |

– |

– |

|

SR-15 |

До 600 |

Значительное |

Больше древесины |

|

SR-16 |

– |

– |

– |

В большей степени пепловые прослои в культурных слоях 1 и 2 содержат остатки сжигания трав и/или навоза животных, а также древесины. Топливом для пирогенного объекта в слое 3 служили преимущественно древесина и в меньшей степени травы.

Заключение

В процессе полевого изучения отложений памятника выявлены горизонты пепла, чередующиеся с отложениями суглинка. Радиоуглеродным анализом археологического материала (ко сти и угли) установлено, что заселение данного объекта человеком произошло в раннем голоцене.

Согласно петромагнитным параметрам (МВ, частотной МВ, ARM и SIRM) и данным палеотем-пературных прогревов образцов 1–13, культурные слои 1 и 2 подвергались длительному воздействию высоких температур; самые высокие и многократные температурные прогревы (выше 650–700 °C) испытали образцы из отложений культурного горизонта 2. Методами ГХ/МС и РФА установлено, что источником длительного высокотемпературного воздействия в этот период могли служить древесные породы лиственных деревьев, травы, кустарники и навоз. Образец 1 из кровли слоя 1 не был подвержен прямому воздействию огня, он не загрязнен продуктами горения. Грунт, соответствующий образцам 5 (слой 1) и 9 (слой 2), подвергался в прошлом значительным температурным прогревам, но не был загрязнен пеплом.

Культурный слой 3 отличается по составу (характеристикам) от вышележащих. В нем зафиксировано всего три пеплосодержащих прослоя, вмещающий их грунт не был загрязнен пеплом (образцы 14 и 16). Это можно объяснить кратковременным проживанием человека под навесом; при длительном антропогенном воздействии пепел от кострищ должен был перемешиваться с почвой. Исследован один пирогенный объект (образец 15) из середины слоя. Согласно петромагнитным данным, отложения на этом участке подвергались высокотемпературному воздействию (до 600 ºС) – содержат значительное количество пепла, что позволяет сделать вывод об антропогенном происхождении пеплового прослоя. В качестве топлива, по результатам исследования методами ГХ/МС и РФА, человек использовал в основном древесину и в меньшей степени травы.

На основании данных междисциплинарного исследования можно составить представление об этапах обживания стоянки Сурунгур человеком. Так, в период формирования слоя 3 люди несколько раз жили под скальным навесом, в качестве топлива использовали древесину и травы. Времени образования слоя 2 соответствует этап самого активного и постоянного пребывания людей на площадке под навесом. Об этом свидетельствуют максимальные значения температурного прогрева отложений и крайне высокое содержание пепла в культурном слое. Топливом в этот период для обитателей стоянки служили преимущественно травы и/или навоз животных и древесина. Накопления слоя 1 фиксируют, вероятно, кратковременные эпизоды присутствия людей на площадке под скальным навесом – температурные прогревы отложений не были столь значительными. В качестве топлива использовались трава/навоз животных и древесина. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о доступности древесной растительности в районе стоянки в период ее обживания.

Коллектив авторов выражает благодарность Н.В. Вавилиной и С. Алишер кызы (Институт археологии и этнографии СО РАН) за помощь в подготовке иллюстраций, кандидату географичеких наук Р.Н. Курбанову (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) за помощь при проведении полевых и лабораторных работ.

Полевые работы и химические исследования выполнены в рамках проекта № 19-78-10053 РНФ, физические исследования – при поддержке проекта № 0329-2019-0008 НИР.

Список литературы Междисциплинарное изучение пеплосодержащих прослоев на памятнике Сурунгур в Ферганской долине (Южный Кыргызстан)

- Кулакова Е.П., Дедов И.Е., Мещерякова О.А., Курбанов Р.Н. Опыт экспериментального изучения петромагнитных индикаторов археологических палеокострищ на примере лессов Киргизии // Геосферные исследования. – 2021. – № 1. – С. 104–122.

- Нестерова М.С. Очажные устройства в эпоху палеометалла (Западная Сибирь). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – 271 с.

- Оленченко В.В., Цибизов Л.В., Осипова П.С., Козлова М.П., Шнайдер С.В., Алишер кызы С., Чаргынов Т. Результаты геофизических исследований памятника Сурунгур (Южный Кыргызстан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 181–186.

- Шнайдер С.В., Жилич С.В., Федорченко А.Ю., Рендю В., Пархомчук Е.В., Алишер кызы С., Оленченко В.В., Цибизов Л.В., Сердюк Н.В., Зеленков Н.В., Чаргынов Т., Кривошапкин А.И. Сурунгур – новый памятник раннего голоцена в Ферганской долине // Stratum. – 2021. – № 2. – С. 319–337.

- Aldeias V. Experimental approaches to archaeological fi re features and their behavioral relevance // Cur. Anthropol. – 2017. – Vol. 58. – P. 191–205.

- Aldeias V., Dibble H.L., Sandgathe D., Goldberg P., Mcpherron S.J.P. How heat alters underlying deposits and implications for archaeological fire features: A controlled experiment // J. of Archaeol. Sci. – 2016. – Vol. 67. – P. 64–79.

- Braadbaart F., Brussel T., van, Van Os B., Eijskoot Y. Fuel remains in archaeological contexts: Experimental and archaeological evidence for recognizing remains in hearths used by Iron Age farmers who lived in peatlands // The Holocene. – 2017. – Vol. 27 (11). – P. 1682–1693.

- Brock F., Higham Th., Ditchfi eld P., Bronk R.C. Current pretreatment methods for AMS radiocarbon dating at the Oxford radiocarbon accelerator unit (ORAU) // Radiocarbon. – 2010. – Vol. 52, N 1. – P. 103–112.

- Brock F., Higham Th., Bronk R.C. Pre-screening techniques for identifi cation of samples suitable for radiocarbon dating of poorly preserved bones // J. of Archaeol. Sci. – 2010. – Vol. 37. – P. 855–865.

- Bush R.T., McInerney F.A. Leaf-wax n-alkane distributions in and across modern plants: implications for paleoecology and chemotaxonomy // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 2013. – Vol. 117. – P. 161–179.

- Carrancho Á., Villalaín J.J. Different mechanisms of magnetisation recorded in experimental fi res: Archaeomagnetic implications // Earth and Planetary Science Letters. – 2011. – Vol. 312. – P. 176–187.

- Carrancho Á., Villalaín J.J., Angelucci D.E., Dekkers M.J., Vallverdú J., Vergès J.M. Rock-magnetic analyses as a tool to investigate archaeological fi red sediments: a case study of Mirador cave (Sierra de Atapuerca, Spain) // Geophys. J. Int. – 2009. – Vol. 179. – P. 79–96.

- Evans M.E., Heller F. Environmental Magnetism – Principles and Applications of Enviromagnetics. – N.Y.: Academic Press, 2003. – 293 p.

- Han J., Calvin M. Hydrocarbon distribution of algae and bacteria, and microbiological activity in sediments // Proc. Of the National Academy of Sciences. – 1969. – Vol. 64 (2). – P. 436–443.

- Jrad A., Quesnel Y., Rochette P., Jallouli C., Khatib S., Boukbida H., Demory F. Magnetic Investigations of Buried Palaeohearths Inside a Palaeolithic Cave (Lazaret, Nice, France) // Archaeol. Prosp. – 2014. – Vol. 21. – P. 87–101.

- Lagunilla Á.H., Carrancho Á., Villalaín J.J., Mallol C., Hernández C.M. An experimental approach to the preservation potential of magnetic signatures in anthropogenic fi res // PLoS ONE. – 2019. – Vol. 14 (8): e0221592.

- Lysikov A.I., Kalinkin P.N., Sashkina K.A., Okunev A.G., Parkhomchuk E.V., Rastigeev S.A., Parkhomchuk V.V., Kuleshov D.V., Vorobyeva E.E., Dralyuk R.I. Novel Simplifi ed Absorption-Catalytic Method of Sample Preparation for AMS Analysis Designed at the Laboratory of Radiocarbon Methods of Analysis (LRMA) in Novosibirsk Akademgorodok // Intern. J. of Mass Spectrometry. – 2018. – Vol. 433. – P. 11–18.

- Maki D., Homburg J.A., Brosowske S.D. Thermally activated mineralogical transformations in archaeological hearths: Inversion from maghemite γFe2O4 phase to haematite αFe2O4 form // Archaeol. Prosp. – 2006. – Vol. 13 (3). – P. 207–227.

- March R. L’étude des structures de combustion préhistoriques: une approche interdisciplinaire // XIII Intern. Congress of prehistoric and protohistoric sciences. – Forli, 1996. – Р. 251–275.

- Parkhomchuk V.V., Rastigeev S.A. Accelerator mass spectrometer of the center for collective use of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences // J. of Surface Investigation. – 2011. – Vol. 5, iss. 6. – P. 1068–1072.

- Peters C., Church M.J., Mitchell C. Investigation of fi re ash residues using mineral magnetism // Archaeol. Prosp. – 2001. – Vol. 8. – P. 227–237.

- Peters C., Thompson R., Harrison A., Church M.J. Low temperature magnetic characterisation of fi re ash residues // Physics and Chemistry of the Earth. – 2002. – Vol. 27 (25–31). – P. 1355–1361.

- Zech M., Buggle B., Leiber K., Marcovic S., Glaser B., Hambach U., Huwe B., Stevens T., Sumegi P., Wiesenberg G., Zoller L. Reconstructing Quaternary vegetation in the Carpathian Basin, SE Europe, using n-alkane biomarkers as molecular fossils: problems and possible solutions, potential and limitations. – Eiszeitalter und Genwart // Quatern. Sci. J. – 2009. – Vol. 85 (2). – P.150–157.