Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования практически не освещенных ранее в печати материалов неолитического жилища 1 в раскопе II поселения на амурском о-ве Сучу: изделия из камня и керамики в количестве 3 788 экз., а также полевая документация, хранящиеся в настоящее время в фондах ИАЭТ СО РАН. Статья является продолжением публикуемых в журнале результатов раскопок этого памятника - одного из наиболее ценных объектов археологии Северо-Восточной Азии. Исследуемое жилище 1 - полуземляночное округлое в плане сооружение, углубленное в супесь на 0,8 м. В центре его располагался очаг, уступы-«нары» вдоль стен отсутствовали. В полу зафиксированы многочисленные ямы от столбов, служивших опорами для кровли жилища. Археологический материал изучен с помощью различных методов: стратиграфии и планиграфии, петрографии и морфотипологии, бинокулярной микроскопии и рентгенографии, культурной хронологии. В каменном инвентаре имеются орудия охоты, рыбной ловли, а также переработки добытой дичи и рыбы, инструментарий для обработки камня, дерева, кости, комплект изделий, связанных с обработкой продуктов собирательства, землеройными занятиями. Использовались разнообразные породы осадочного и вулканического происхождения. Культурно-хронологический анализ свидетельствует о принадлежности бытовой керамики носителям нижнеамурских - малышевской и вознесеновской - культур, а также мигрантам с внешних территорий. Выявлены основные технологические, конструктивные, морфологические, декоративные и функциональные признаки каждого керамического комплекса. Уникальные предметы искусства, культа, располагавшиеся компактно в жилище 1 малышевской культуры конца V - начала IV тыс. до н.э., позволяют говорить о существовании в нем «домашнего» святилища.

Сучу, неолит, культура, жилище, инвентарь, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145998

IDR: 145145998 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.003-013

Текст научной статьи Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1)

Данная статья является продолжением с ерии публикаций, посвященных результатам исследований в 1970-х гг. поселения на о-ве Сучу в низовьях Амура – одного из важнейших поселенческих памятников Северо-Восточной Азии [Медведев, Филатова, 2016, 2017, 2018, 2019]. Стационарные исследования на Сучу были начаты в 1972 г. в юго-восточной оконечности острова. В 1973 г. работы в раскопе I продолжились [Медведев, Филатова, 2016] и к юго-западу от него был заложен раскоп II на месте жилищной западины диаметром 9 м, юго-восточная часть которой была разрушена оврагом [Окладников, 1973; Деревянко, Медведев, 1996]*.

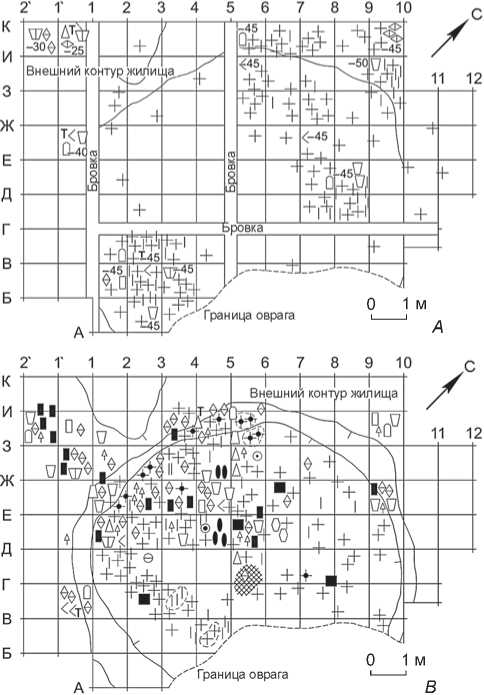

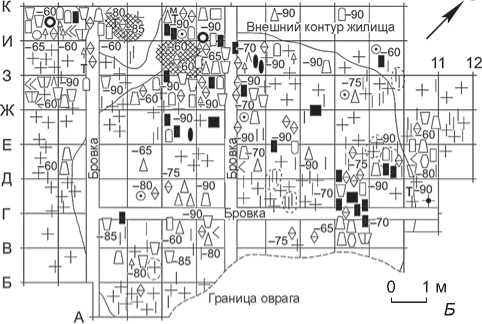

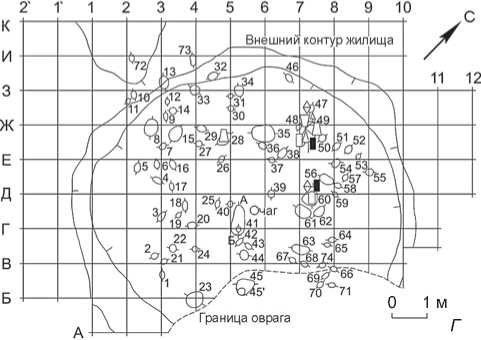

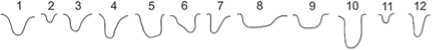

Первоначальные размеры раскопа II 9 × 9 м (в него частично вошел разрушенный оврагом участок без находок). В дальнейшем по ходу работ были сделаны две прирезки с юго-западной (16 м2) и северо-восточной (7,5 м2) сторон. Раскоп был размечен на квадраты (1 × 1 м). Длинными сторонами он ориентирован по линии ЮЗ – СВ (цифровые обозначения 2–12), короткими – ЮВ – СЗ (буквенные обозначения А–К). Были оставлены две бровки по линиям 5 и Г, еще одна (по линии 1) сохранялась в ходе прирезки (литологически она в целом не отличалась от бровки по линии 5). Культурный слой – весь вскрытый грунт от дерна до материка на полу жилища – для удобства фиксации находок на послойных планах (рис. 1, А – Г ) разделили на три условных горизонта. В раскопе был получен рассматриваемый ниже вещественный материал в общем количестве 3 788 экз.

Материалы и методы исследования

Материалами для исследования по служили главным образом археологическая коллекция (каменный инвентарь, керамика, предметы искусства, культа) и полевая документация (чертежи, частично днев- ники и отчет), хранящиеся в фондах ИАЭТ СО РАН. Вещественный материал изучался с помощью различных методов: стратиграфии и планиграфии (жилище 1), петрографии и морфотипологии (каменный инвентарь), бинокулярной микроскопии и рентгенографии (керамика), культурной хронологии (керамика, предметы искусства и культа). Петрографическое исследование с целью определения пород камня проводилось на оптическом поляризационном микроскопе AXio Imager A2m канд. геол.-мин. наук Н.В. Бердниковым, руководителем лаборатории физико-химических методов исследования Института тектоники и геофизики ДВО РАН (г. Хабаровск). Методическую основу морфотипологического анализа каменного инвентаря составили разработки российских ученых [Деревянко, Маркин, Васильев, 1994]. Керамика исследовалась с помощью бинокулярного микроскопа МК-10. Рентгенофазовый анализ выполнен на рентгеновском дифрактометре Rigaku MiniFlex II (CuKα-излучение, Ni-фильтр; скоро сть сканирования 2 град/мин; диапазон сканирования 2θ: 6–90°) старшим научным сотрудником Института тектоники и геофизики ДВО РАН канд. физ-мат. наук И.А. Астаповым.

Результаты исследования

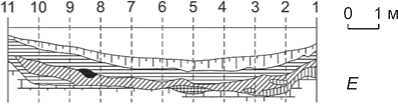

Стратиграфия (рис. 1, Д, Е ). Под дерновым слоем мощностью от 12 до 40 см располагался пласт желтой рыхлой супеси (30–35 см) – верхняя часть заполнения котлована. У северо-восточного края бровки по линии Г (между пикетами 9–11) желтая супесь налегала на стенку жилища 1 и достигала его пола. Основное заполнение жилищного котлована – слой темной плотной супеси мощностью от 8 до 50 см. У юго-западного края бровки по линии Г (между пикетами 1–3) его подстилал супесчаный грунт темного, почти черного цвета с примесью угольков. Возможно, это следы кровли жилого строения, обрушившейся внутрь конструкции. Между пикетами 8–9 (в основании слоя желтой супеси) и 4–6 (в о сновании слоя темной супеси) располагались линзы прокаленной почвы, насыщенной углем. В последнем случае прокаленный грунт – заполнение очага жилища. Материк представлял собой супесь.

2" Т1 23456789 10 с

ПЛ 1 ГТ! e ПЛ к ГТ 16 ГП г? Г+126 Щ 37 и зб Го~| 2 ПЛ 7 ПТ2 ГТ 7 7 Г®~| 22 |~Й~1 27^32^37 □Цз ПЛ 8 ГЛ »3 [01,8 г+123пл 28 ППТПИзз m 4 пл 9 гоп 14 m 19 гт! 24 roi 29 та34 Щ з Гё170 m 15 ГП20 Г®1 25 [ГП 30 Г*135

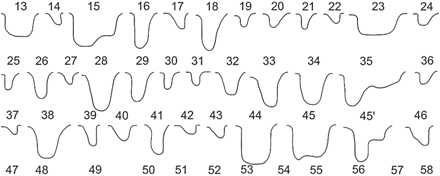

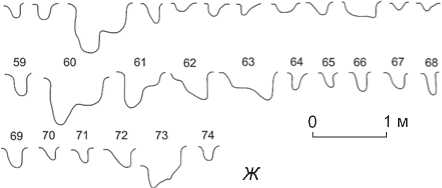

Рис. 1. Планы раскопа II (1973 г.) на уровнях верхнего слоя ( А ), заполнения ( Б ) и пола ( В ) жилища 1, материка ( Г ); разрезы бровок по линиям 5 ( Д ) и Г ( Е ), ям ( Ж ).

1 – тесло; 2 – топор; 3 – нож; 4 – ножевидная пластинка; 5 – наконечник стрелы, дротика; 6 – проколка; 7 – скребок; 8 – скребло; 9 – комбинированное орудие; 10 – грузило; 11 – мотыга; 12 – лощило; 13 – точило; 14 – булава; 15 – заготовка орудия; 16 – обломок орудия; 17 – нуклеус; 18 – отбойник, отжимник; 19 – нуклевидный скол; 20 – отщеп; 21 – изделие из камня; 22 – галька с отверстием; 23 – глиняная скульптурка, поделка; 24 – керамический стерженек; 25 – пряслице; 26 – керамика; 27 – сосуд (развал); 28 – глубина от современной дневной поверхности; 29 – яма; 30 – дерн; 31 – желтая рыхлая супесь; 32 – темная плотная супесь; 33 – темная супесь с угольками; 34 – охристое пятно; 35 – прокаленная почва, насыщенная углем; 36 – углистый слой; 37 – материк.

Жилище 1 (рис. 1, Г , Е ). Котлован-основание округлой формы (диаметр по линии С – Ю 8,8 м, по линии В – З 9,5 м). Его общая площадь ок. 70 м2, пола жилища – 55 м2 . Вырыт котлован в материке на глубину до 80 см; наибольшая глубина от современной поверхности составляет 120 см. Стенки сравнительно крутые, с углом наклона 60°. Их высота в северной части жилища до 80 см, в южной и восточной – 70, в западной – 65 см. Уступов внутри котлована вдоль стенок нет. Пол достаточно ровный, с некоторым подъемом к стенкам. В центре жилища располагался очаг – углубление овальной формы (длиной 122 см, глубиной 15 см) с неровным дном и пологими стенками. В раскопе отмечено 74 ямы. Основная их часть расположена в пределах жилища и только пять (10, 11, 13, 72 и 73) – вне его. Большинство ям от столбов, служивших опорами для кровли. Диаметр ям от 11 до 44 см, глубина от 8 до 50 см. Они овальные (41) или округлые (22) с коническим (чаще), чашевидным и ступенчатым (реже) дном; некоторые вырыты наклонно плоскости пола. К категории хозяйственно-бытовых – диаметром от 50 до 86 см и глубиной от 19 до 65 см – относятся 12 ям (8, 15, 23, 35, 44, 45, 45’, 49, 60–63). Они овальные (7), круглые (3) и подтреугольные (2); почти все со ступенчатым дном. Все ямы были заполнены темной гумусированной супесью.

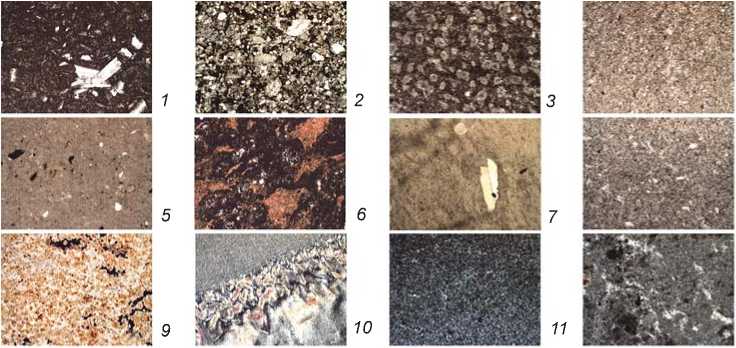

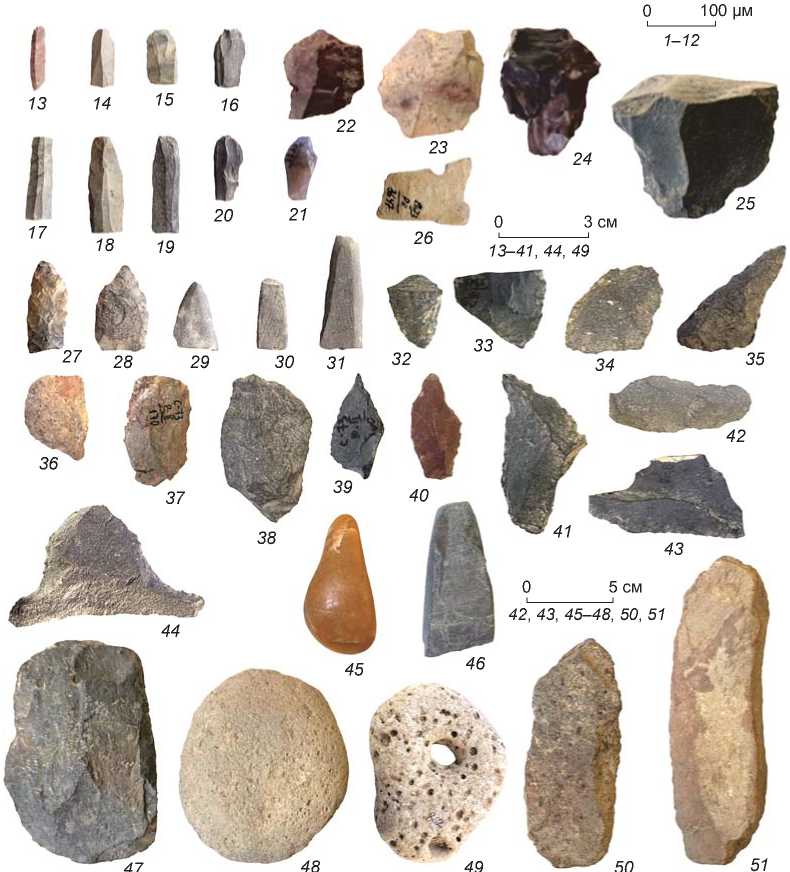

Каменный инвентарь . Рассматриваемая коллекция насчитывает 1 335 экз. Сырьевой базой каменной индустрии служили породы различного генезиса, на что указывают результаты петрографического анализа (табл. 1). Использовался преимущественно мел-когалечник, реже крупногалечник и единично средне-валунник различных цветов (рис. 2).

Инструментарий (23 экз., 1,7 % от каменной индустрии) – отбойник, девять точильных камней-абразивов (два целых и семь в обломках), четыре лощила, четыре точила-наковальни, точило-курант, точило-лощило, точило – правильный камень для древков, отбойник-наковальня, отбойник-лощило – обнаружен в верхнем слое (5), в заполнении (3), на полу (1), в яме (2) жилища и за его пределами (12). Точильные камни-абразивы имеют следы шлифовки или правки орудий, наковальни – мелкие ямки, выбоины. Рабочие концы отбойников выщерблены, лощил – заглажены или заполированы.

Нуклевидные формы (28 экз., 2,1 %) – пять нуклеусов и пять микронуклеусов, заготовка нуклеуса, 17 нуклевидных обломков – найдены в верхнем слое (6), в заполнении (3), на полу (3), в яме (1) жилища и за его пределами (15). Представлены нуклеусы и микронуклеусы трех типов: клиновидные (по 2 экз.), подпризматические (по 2 экз.) и торцовые (по 1 экз.). Все они одноплощадочные с приострен-ными (чаще) и притупленными (реже) основаниями; площадки в основном прямые. Размеры нуклеусов от 5,0 × 4,9 × 3,6 до 6,9 × 7,2 × 1,8 см, микронуклеусов от 2,0 × 1,4 × 0,9 до 4,3 × 3,2 × 2,4 см. Основным типом заготовок служили мелкие гальки преимущественно кремнистых пород.

Индустрия сколов (992 экз., 74,4 %) – отщепы, пластины и отходы производства. Отщепы (440 экз., 32,98 % от каменной индустрии в целом, 44,4 % от индустрии сколов) отмечены в верхнем слое (26), в заполнении (165), на полу (92) и в ямах (2) жилища, а также за его пределами (155). Преобладают средние экземпляры (27,4 %*). По соотношению длины и ширины наиболее многочисленными являются удлиненные сколы (26,6 %). Остаточные ударные площадки в основном прямые (27,5 %), преимущественно гладкие (10,5 %) и точечные (10,4 %). Дорсальная огранка отщепов в большинстве случаев продольная однонаправленная (10,6 %). Пластины (39 экз., 2,9 % от каменной индустрии в целом и 3,9 % от индустрии сколов) обнаружены в заполнении (17), на полу (9) и в ямах (2) жилища, а также за его пределами (11). Целых изделий 28 экз. (71,8 %). Преобладают средние (0,5 %) и мелкие (0,8 %) экземпляры. Отмечены пластины преимущественно с прямой (1,9 %) и гладкой (2 %) остаточной ударной площадкой. Преобладает продольная однонаправленная огранка дорсальной поверхности (2 %). Категория отходов производства (513 экз.) – 18 колотых галек, 204 скола и 291 осколок.

Орудийный набор представлен 268 экз. (96 целых, 34 в обломках, 137 целых заготовок и один обломок), что составляет 20 % от каменной индустрии. Орудия, их обломки и заготовки обнаружены в верхнем слое (11), в заполнении (116), на полу (58) и в ямах (9) жилища, а также за его пределами (74).

Метательные орудия (наконечники дротиков и стрел) найдены в верхнем слое (1), в заполнении (12) и на полу (6) жилища. Наконечники дротиков (6 экз.: два целых, три в обломках и заготовка; 2,2 % от орудийного набора) – бифасы листовидной в плане и линзовидной в сечении формы. Обе плоские стороны покрыты уплощающей захватывающей ретушью. Наконечники стрел (13 экз.: восемь целых, пять в обломках; 5 %) – трех типов: 1) бифасы удлиненно-под-треугольной в плане и линзовидной в сечении формы с прямым или выемчатым основанием; 2) на отщепе с чуть выемчатым основанием; 3) удлиненной подтрапециевидной в плане и прямоугольной в сечении формы. Для первых двух типов характерна обработка плоских сторон уплощающими сколами или уплощающей захватывающей ретушью, краев – двусторонней субпараллельной и параллельной плоской ретушью. У наконечников третьего типа плоские стороны зашлифованы, боковые заточены. Размерный ряд от 1,3 × 1,3 × 0,2 см до 2,9 × 1,8 × 0,3 см.

Таблица 1. Результаты петрографического анализа артефактов из жилища 1

|

Шифр образца |

Полевой шифр |

Квадрат |

Глубина, слой |

Порода |

|

С-1 |

С-73-РII-58 |

3/Ж |

90 см |

Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное |

|

С-2 |

С-73-РII-121 |

5/Ж |

То же |

Базальт |

|

С-3 |

С-73-РII-171 |

1/Ж |

» |

Яшма |

|

С-4 |

С-73-РII-174 |

То же |

» |

Не определена (не удалось сделать шлиф) |

|

С-5 |

С-73-РII-205 |

5/Д |

Пол |

Базальт |

|

С-6 |

С-73-РII-214 |

9/Е |

» |

Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное |

|

С-7 |

С-73-РII-216 |

То же |

» |

Обсидиан |

|

С-8 |

С-73-РII-217 |

» |

» |

Базальт |

|

С-9 |

С-73-РII-222 |

» |

» |

Обсидиан |

|

С-10 |

С-73-РII-264 |

» |

» |

Алевропелит |

|

С-11 |

С-73-РII-282 |

» |

» |

Игнимбрит |

|

С-12 |

С-73-РII-283 |

» |

» |

Алевролит |

|

С-13 |

С-73-РII-286 |

» |

» |

Вулканическое стекло с порфировыми выделениями плагиоклаза и биотита |

|

С-14 |

С-73-РII-288 |

9/Е |

» |

Яшма |

|

С-15 |

С-73-РII-336 |

2/Е |

» |

Базальт |

|

С-16 |

С-73-РII-350 |

1’/В |

» |

Кварцит |

|

С-17 |

С-73-РII-407 |

2’/Ж |

» |

Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное |

|

С-18 |

С-73-РII-410 |

То же |

» |

Обсидиан |

|

С-19 |

С-73-РII-420 |

» |

» |

Песчаник |

|

С-20 |

С-73-РII-500 |

1’/В |

» |

Вулканическое стекло |

|

С-21 |

С-73-РII-501 |

То же |

» |

Алевролит |

|

С-22 |

С-73-РII-520 |

» |

» |

Игнимбрит |

|

С-23 |

С-73-РII-521 |

» |

» |

Обсидиан |

|

С-24 |

С-73-РII-563 |

2’/З |

» |

Микрокварцит |

|

С-25 |

С-73-РII-728 |

9/З |

» |

Яшма |

|

С-26 |

С-73-РII-982 |

3/Ж |

» |

Базальт |

|

С-27 |

С-73-РII-994 |

1/Д |

» |

Кремень |

|

С-28 |

С-73-РII-995 |

То же |

» |

Халцедон |

|

С-29 |

С-73-РII-1111 |

4/З |

» |

Риолит |

|

С-30 |

С-73-РII-2234 |

2/Ж |

60 см |

Вулканическое стекло, частично раскристаллизованное |

Режущие орудия – ножи (16 экз.: пять целых, шесть в обломках, четыре целые заготовки и один обломок; 5,9 %) – выявлены в верхнем слое (1), в заполнении (6), на полу (1), в яме (1) жилища и за его пределами (7). Они трех типов: 1) листовидные или удлиненно-подовальные в плане бифасы; 2) на от-щепе, ассиметричной ромбовидной в плане формы; 3) коленчатые в плане. Плоские стороны режущих орудий всех типов обработаны уплощающими сколами, бифасов и «рыбных» ножей также параллельной полукрутой ретушью; края – двусторонней полукрутой или плоской ретушью. Размеры целых изделий от 3,1 × 3,0 × 0,4 до 9,4 × 4,8 × 0,6 см.

Рубящие орудия (топоры и тесла) обнаружены в заполнении (13), на полу (2), в ямах (2) жилища и за его пределами (8). Топоры (2 экз.: обломок и заготовка; 0,7 %) подпрямоугольной в плане и подтреугольной в сечении формы обработаны выемчатыми продольными или двусторонними прилежащими субпараллельными сколами. Размеры заготовки 11,8 × 6,8 × 3,3 см. Тесла (23 экз.: 8 целых, 13 в обломках, 2 заготовки; 8,6 %) трех типов: 1) удлиненно-под-трапециевидные в плане, линзовидные, подовальные, прямоугольные или подтрапециевидные в сечении; 2) подпрямоугольные в плане, подовальные или подтреугольные в сечении; 3) удлиненные подтре-

Рис. 2. Фотографии шлифов ( 1 – 12 ) и изделий из камня ( 13 – 51 ).

1 – С-8 (шифр образца, см табл. 1); 2 – С-19; 3 – С-9; 4 – С-21; 5 – С-12; 6 – С-22; 7 – С-13; 8 – С-30; 9 – С-14; 10 – С-28; 11 – С-24; 12 – С-27; 13 – 21 – ножевидные пластины; 22 – 25 – нуклеусы; 26 – точило – правильный камень; 27 – 31 – наконечники стрел; 32 , 33 – обломки наконечников дротиков; 34 , 35 , 42 , 43 – ножи; 36 – 38 – скребки; 39 – 41 – проколки; 44 , 51 – комбинированные орудия; 45 – лощило; 46 – обломок тесла; 47 – тесловидно-скре-бловидное орудие; 48 – отбойник-наковальня; 49 – галька с отверстием; 50 – мотыга.

угольные в плане, линзовидные или подтреугольные в сечении. Обработаны оббивкой, шлифовкой, заточкой. Обушки приостренные, закругленные или прямые. Размеры целых изделий от 6,9 × 3,1 × 1,2 см до 11,2 × 4,2 × 2,3 см.

Тесловидно-скребловидное орудие (0,4 %) обнаружено за пределами жилища. Оно асимметричной подпрямоугольной в плане и линзовидной в сечении формы, размерами 9,8 × 6,4 × 2,4 см. Обработано оббивкой. Обушок и асимметрично заточенное лезвие приострены.

Скребки и скребло отмечены в верхнем слое (6), в заполнении (44), на полу (23), в ямах (3) жилища и за его пределами (32). Скребки (107 экз.: 21 целый, 86 заготовок; 40 %) – самая многочисленная категория орудий. Выделяются концевые, боковые, угловые, скошенные, двухконцевые, концевые боковые, концевые скошенные, двухконцевые скошенные, с ретушью продольных краев и на ¾ периметра. Рабочие края подправлялись параллельными и ступенчатыми продольными полукрутыми сколами или обрабатывались в основном краевой параллельной либо субпараллельной преимущественно крутой, реже полукрутой или плоской ретушью. Размерный ряд от 2,2 × 2,3 × 0,5 до 5,7 × 3,0 × 1,0 см. Заготовками служили гальки, отщепы, сколы. Скребло (0,4 %) простое продольное выпуклое, подовальной в плане, линзовидной в сечении формы. Рабочий край подработан крупной крутой ступенчатой ретушью. Лезвие с выщерблинами, затуплено. Размеры 8,3 × 4,0 × 2,0 см.

Проколки (28 экз.: 16 целых, 12 заготовок; 10,4 %) найдены в заполнении (10), на полу (9), в яме (1) жилища и за его пределами (8). Выявлены срединные, срединная плечиковая, угловые, двойные, в т.ч. с противолежащими жальцами, срединная и типа шале. Они в основном ромбовидной, подтреугольной, подпрямоугольной в плане и сечении формы. Размеры варьируют от 1,9 × 1,2 × 0,2 до 4,5 × 4,8 × 0,9 см.

Комбинированные орудия (62 экз.: 32 целых, 30 заготовок; 23,1 %) обнаружены в верхнем слое (3), в заполнении (26), на полу (15) и в ямах (2) жилища, а также за его пределами (16). Представлены пять комбинаций двух видов орудий (скребок-проколка (16 и 25 заготовок), нож-скребок (7 и заготовка), нож-проколка (5 и заготовка), проколка-выемчатое орудие, проколка-острие) и две – трех (нож-скребок-проколка и резец-скребок-проколка). Размерный ряд повторяет соответствующие типы орудий. Есть также тесло, которое могло использоваться как ударное орудие, пилящее орудие-скребок и выемчатое скребковое орудие.

Прочие орудия (9 экз., 3,3 %) – землеройное, два обломка навершия булавы, грузило, галька с отверстием и четыре фрагмента орудий, назначение которых не определяется, – обнаружены в заполнении (5), на полу (2) жилища и за его пределами (2). Зем- леройное орудие удлиненной подовальной в плане формы изготовлено оббивкой из песчаниковой гальки (12,4 × 5,2 × 2,7 см). На боковых сторонах в верхней части сколами выделены «ушки» для крепления. Самый крупный обломок (8,4 × 7,3 × 3,8 см) булавы из базальта подквадратной в плане и удлиненной подтрапециевидной в сечении формы изготовлен оббивкой с пришлифовкой по всем сторонам. Грузило – песчаниковая галька со сколами на противолежащих концах для крепления.

Отщепы с ретушью (24 экз., 1,8 % от каменной индустрии) обнаружены в верхнем слое (7), в заполнении (6) и на полу (4) жилища, а также за пределами котлована (7). Целые экземпляры в основном удлиненные, средних размеров. Основными приемами вторичной обработки являются ретушь и шлифовка.

Таким образом, в наборе типологически значимых изделий преобладают орудия, связанные с охотой и обработкой продуктов охотничьего промысла: скребки и скребла (8,1 %), комбинированные орудия (4,6 %), проколки (2,1 %), метательные (1,4 %), режущие (1,2 %) орудия. В довольно большом количестве представлены также рубящие орудия (1,9 %).

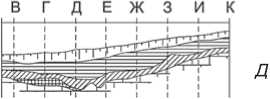

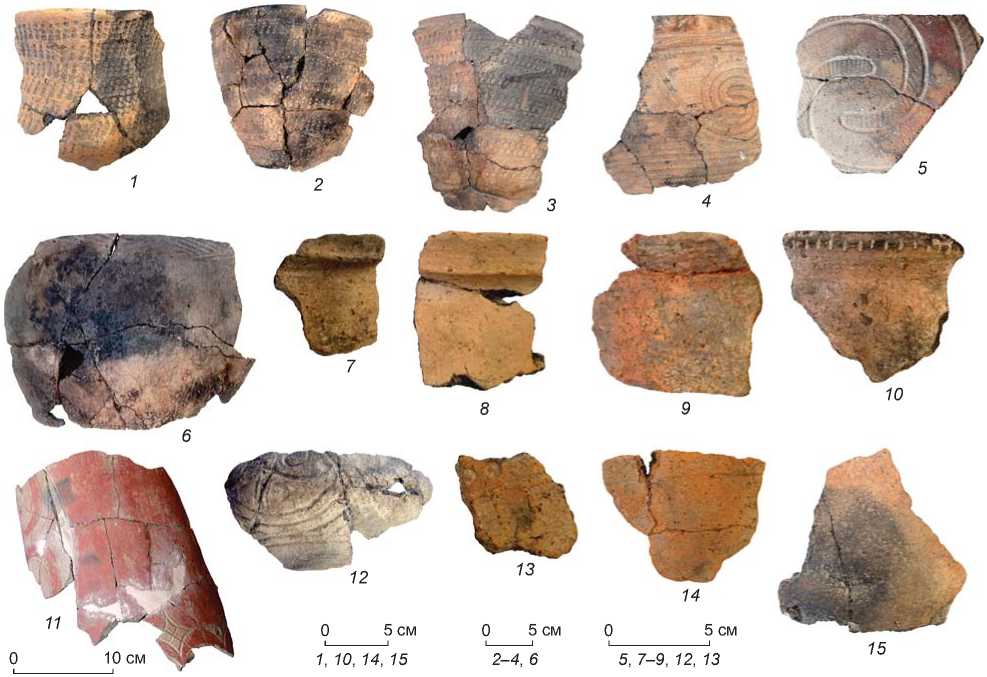

Бытовая керамика (рис. 3, табл. 2). В коллекции 2 415 экз.: сосуды (восемь целых и археологически целых) и их части (2 156), другие изделия из глины (251). Это в основном неолитическая керамика ма-лышевской, вознесеновской культур, белькачинского комплекса и не идентифицируемая с нижнеамурской. Есть немногочисленные черепки эпохи палеометалла.

Малышевская культура – 1 666 экз.: сосуд и три археологически целых сосуда, 39 верхних и 3 нижние части, 2 боковины, 162 обломка венчиков, 1 119 фрагментов стенок и 140 донцев; 16 пряслиц (два целых, пять обломков, шесть целых заготовок и три обломка); 181 скребок (один готовый, 179 заготовок и обломок). Обнаружены в верхнем слое (278), в заполнении (780), на полу (343), в ямах (14) жилища и за его пределами (251). Не орнаментировано 379 экз.; окрашенных красной краской 53 экз. С помощью бинокулярной микроскопии для ряда образцов установлено добавление в тесто шамота, песка, дресвы и единично раковин моллюсков. Поверхности сосудов затирались, заглаживались, лощились, покрывались ангобом, окрашивались красной краской снаружи и изнутри. При формовке применялись донный, донно-емкостный и емкостно-донный начины, ленточный и жгутовой кольцевой налеп. Представлены сосуды с горловиной и без нее, открытые и закрытые, от миниатюрных до крупных. Венчики прямые, загнутые вовнутрь или отогнутые наружу; верхний срез округлый, приостренный, уплощенный или скошенный. Донца плоские, большей частью без закраины. Единично использовался поворотный круг. В декоре представлены обе разновидности рельефа, а также

Рис. 3 . Керамика малышевской ( 1 – 5 ) и вознесеновской ( 7 – 12 ) культур, белькачинского комплекса ( 6 ), с признаками разных культурных традиций ( 13 – 15 ).

плоскостной декор. Наиболее часто встречающиеся технико-декоративные элементы – оттиски гребенчатого штампа (от двух до восьми зубцов, чаще трехзубчатый) и отступающей лопатки (угольчатые и скобковидные). Есть также различные по форме отпечатки зубчатого колесика, пальцевые и ногтевые вдавления, налепные валики (прямые, в т.ч. с карнизом и волнистые), прочерченные линии и желобки, разнообразные насечки, наколы и др. Они компоновались в простые (горизонтальные, вертикальные и наклонные ряды, дуги и пр.) и сложные (углы, треугольники, сегменты, сетка, меандр, спираль, «личины» и пр.) мотивы, составлялись в орнаментальные композиции. Выделяются две группы керамики: бытовая (кухонная, столовая, тарная) и ритуальная*. Признаками первой группы кроме размеров служит нагар снаружи и/или изнутри, второй – окрашивание красной краской (особенно изнутри). Отмечены скребки и пряслица из стенок битых сосудов, а также специально изготовленные два пряслица, декорированные спи- ральными завитками и меандром. Малышевская керамика – единый, выдержанный по всем параметрам комплекс развитого этапа гончарной традиции.

Вознесеновская культура – 162 экз.: три археологически целых сосуда, 5 верхних и 2 нижние части, 10 венчиков, 111 стенок, 14 донцев; 17 заготовок скребков. Найдены в верхнем слое (16), в заполнении (99) и на полу (32) жилища, а также за его пределами (15). Большая часть керамики (120 экз.) без орнамента. Бинокулярная микроскопия показала наличие в тесте добавок – пресноводных моллюсков (раковины и тело) и единично шамота. Поверхности в основном затирались и покрывались ангобом. Один образец окрашен красной краской и представляет, видимо, ритуальный сосуд. Цвет керамики серый или темно-серый изнутри и в изломах, желтовато-серый, серо-коричневый снаружи, что свидетельствует об использовании при обжиге окислительно-восстановительного режима (650–700 °С). При формовке применялись донно-емкостный начин и ленточно-кольцевой налеп. Сосуды в основном закрытой формы с горловиной, средних и крупных размеров. Венчики чаще отогнуты наружу, редко прямые; обрез устья приострен или закруглен. Донца плоские. По декоративным ха-

Таблица 2. Результаты рентгенографического анализа неолитической керамики из жилища 1

|

Шифр образца |

Полевой шифр |

Квадрат |

Глубина, слой |

Часть сосуда |

Состав кристаллической фазы |

|

Малышевская культура |

|||||

|

С-1 |

С-73-РII-1292 |

10/Г |

90 см |

Стенка |

Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит |

|

С-2 |

С-73-РII-1617 |

4/З |

То же |

» |

То же |

|

С-3 |

С-73-РII-1913 |

1/Б |

85 см |

Венчик |

» |

|

С-4 |

С-73-РII-2204 |

5/Д |

70 см |

» |

» |

|

С-5 |

С-73-РII-243 |

3/Е |

Пол |

Донце |

» |

|

Белькачинский комплекс |

|||||

|

С-6 |

С-73-РII-387 |

1/Ж |

Пол |

Стенка |

Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит |

|

С-7 |

С-73-РII-479 |

1/В |

» |

Венчик |

То же |

|

С-8 |

С-73-РII-1136 |

4/З |

» |

Стенка |

» |

|

С-9 |

С-73-РII-1274 |

10/Г |

90 см |

Венчик |

» |

|

С-10 |

С-73-РII-2153 |

1/Ж |

60 см |

Стенка |

» |

|

Вознесеновская культура |

|||||

|

С-11 |

С-73-РII-677 |

7/Ж |

Пол |

Стенка |

Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит |

|

С-12 |

С-73-РII-2057 |

9/Е |

70 см |

» |

То же |

|

С-13 |

С-73-РII-2887/2965 |

1/В |

45 см |

» |

» |

|

С-16 |

С-73-РII-1230 |

7/З |

90 см |

Венчик |

» |

|

С-17 |

С-73-РII-1433 |

3/Г |

То же |

Донце |

» |

|

Керамика с инокультурными признаками |

|||||

|

С-22 |

С-73-РII-41 |

3/Ж |

90 см |

Стенка |

Кварц, плагиоклаз, ортоклаз |

|

С-23 |

С-73-РII-838 |

4/Е |

Пол |

» |

Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, иллит |

|

С-24 |

С-73-РII-1748 |

3/И |

90 см |

» |

То же |

|

С-25 |

С-73-РII-2881 |

6/Ж |

45 см |

» |

» |

|

С-27 |

С-73-РII-3105 |

3/И |

60 см |

» |

Кварц, плагиоклаз, ортоклаз, силлиманит |

рактеристикам большая часть керамики относится к двум разновидностям: 1) с туловом, украшенным вертикальным зигзагом из оттисков гребенки и колесика, наколов; 2) с гладким туловом. Венчики в обеих группах оформлялись налепными валиками, поверх которых наносились оттиски гребенчатого штампа или овальные наколы. Исключение – два образца. Первый, декорированный спиралями и «личинами», по технологическим характеристикам не отличается от прочей керамики, но по форме и орнаменту аналогичен сосуду из святилища вознесеновской культуры, открытого на о-ве Сучу в 1993 г. в раскопе 5 [Медведев, 1994; 1996, с. 159–160, рис. 17, 18; 2005, с. 54, рис. 24, 3; Медведев, Филатова, 2014, с. 81, рис. 54, 6]. Второй образец выделяется по всем параметрам. В керамическом тесте отсутствует органическая примесь, поверхности окрашены красной краской и залощены до блеска. Сосуд орнаментирован «личинами», составленными из прочерченных желобков, промежутки между которыми заполнены оттисками многозубчатой гребенки. Он напоминает крашеную керамику из Воз- несенского и Тахты [Медведев, 2005, с. 47, рис. 8, 1, 3, рис. 9; с. 58, рис. 31; с. 59, рис. 34]. Вся керамика, за исключением орнаментированной спиралями и «личинами», бытовая. Кроме посуды, есть заготовки концевых скребков из стенок сосудов. В целом воз-несеновская керамика – выдержанный по основным признакам комплекс, соотносимый с поздним этапом развития культуры.

Белькачинский комплекс – 557 экз.: археологически целый сосуд, 15 верхних частей, боковина, 43 венчика, 459 стенок, донце с придонной стенкой; две заготовки пряслиц и 35 скребков из стенок сосудов. Обнаружены в верхнем слое (37), в заполнении (204) и на полу (139) жилища, а также за пределами жилищного котлована (177). Вся керамика орнаментирована. С помощью бинокулярного микроскопа в ряде образцов выявлены примеси дресвы и шамота, а также раковин моллюсков (единично). Поверхности сосудов затирались и заглаживались, покрывались ангобом. Режим обжига определяется как окислительный при температуре не более 800 °С. Использовался прием «задым- ления». При формовке применялся ленточно-кольцевой налеп. Сосуды открытые и закрытые, со слегка выделенной горловиной, малых, средних и крупных размеров. Донца круглые или округло-приостренные (с «шипом»). Венчики украшены налепным валиком, поверх которого могли наноситься оттиски зубчатого колесика или многозубчатой гребенки. Стенки орнаментированы шнуровыми оттисками с небольшими модификациями. Вся керамика относится к бытовой сфере. Зафиксированы также пряслица и скребки из стенок разбитых сосудов. Локализация почти ⅓ белькачинской керамики за пределами жилища и почти половины только в кв. Е–И/1’–2’ и З–И/1’–2 позволяет говорить о сравнительно непродолжительном пребывании на острове ее создателей после прекращения функционирования жилища 1.

Имеются также верхняя часть, два венчика и девять стенок с признаками сходства с неолитической керамикой Сахалина [Василевский, 2008]. Обнаружены они в верхнем слое (1), в заполнении (8) и на полу (2) жилища, а также за его пределами (1).

Предметы искусства, культа . Коллекция насчитывает 38 экз. Найдены они главным образом на ограниченном участке вдоль западной стенки на полу (30) жилища и в его заполнении (8). Изделия из камня представлены тремя обломками лабреток и частью фаллического конусовидного предмета с женским символом. Изделия из глины – дисковидная чуринга, антропоморфная (женская) скульптурка, шесть зооморфных скульптурных изображений (одно – медведя, пять – летящих птиц из семейства чистиковых, их размеры 3,2–4,2 см), пять полиэйконических фигурок (голова медведя – мелкого зверька и четыре двухконечных фаллоса длиной 2,8–4,0 см с верхними концами, оформленными в виде головы тюленя) и один обломок фигурки, а также десять миниатюрных сосудиков разных форм, восемь стержней (целый и семь в обломках), два штампа-колесика [Деревянко, Медведев, 1996, с. 218– 219; Медведев, 2000, с. 58, рис. 4; с. 59, рис. 3, 2 ; с. 62, рис. 6, 4 – 6 , 8 – 10 ; с. 67, рис. 8, 3 ; 2005, с. 55, рис. 28, 3 , 4 ; с. 56]. Значительное количество выявленных в жилище полисемантических по своей сути предметов искусства, культа, вероятно, свидетельствует о весьма развитых солярных и промысловых культах, а также культах плодородия и предков. Культовые предметы позволяют говорить о наличии у обитателей жилища элементов тотемизма и магии.

Выводы

Планиграфический анализ жилища-полуземлянки 1 с очагом в центре выявил основные особенности его конструкции: средние размеры, неглубокий котлован и отсутствие уступов вдоль стен. В расположении довольно многочисленных ям от столбов в границах жилища можно выделить несколько условных рядов: пять по направлению с СЗ на ЮВ и три по направлению с ЮЗ на СВ. Это ямы от деревянных опор, поддерживавших кровлю. На дне котлована выявлены также углубления, использовавшиеся, видимо, для хранения продуктовых запасов, утвари и крупного инвентаря.

Каменные и бытовые керамические предметы четко указывает на то, что древнее население острова вело комплексное хозяйство, основой которого были охота и рыболовство, а также собирательство. Значительное количество в каменном орудийном наборе скребков (40 %) (их морфотипы повторяются и в керамике) позволяет говорить о вероятной хозяйственной специализации обитателей жилища 1, занимавшихся либо изготовлением скребков («мастерская»), либо массовой обработкой продуктов охотничьего промысла. По своей культурно-хронологической принадлежности подавляющее большинство каменных артефактов связано с малышевской индустрией, что подтверждается основным массивом керамики из жилища 1, относящейся к малышев-ской же культуре.

Результаты анализа керамики свидетельствуют о развитых гончарных традициях с ярко выраженными индивидуальными особенностями. Они также указывают на миграции с северных материковых и восточных островных территорий начиная со средних этапов неолита (конец V – начало IV тыс. до н.э.). Многочисленные предметы искусства, культа свидетельствуют не только о развитых духовных традициях, но и, как мы теперь знаем, о начальной стадии формирования в IV тыс. до н.э. культового центра на о-ве Сучу. Судя по количеству найденных в жилище 1 подобных артефактов, их компактному расположению, можно говорить о существовании в нем «домашнего» святилища.

Полученная и проанализированная информация о жилище 1, каменном инвентаре, керамике и уникальных предметах искусства, культа, частью не имеющих аналогов, определенно расширяют научные представления о среднем неолите Приамурья и сопредельных территорий.

Авторы искренне благодарят всех участников работ на о-ве Сучу в 1973 г., а также О.С. Медведеву за фотографии и помощь в подготовке материала к печати.

Список литературы Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1)

- Василевский А.А. Рубежи и контактные зоны в северном регионе островного мира Восточной Азии в эпоху неолита // Окно в неведомый мир: к 100-летию со дня рождения акад. А.П. Окладникова. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – С. 118–123.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. – Новосибирск: Наука, 1994. – 288 с.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Остров Сучу – уникальный памятник археологии Дальнего Востока // Археология Северной Пасифики. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – С. 214–221.

- Медведев В.Е. Неолитическое святилище на Амуре // АО 1993 года. – М.: ИА РАН, 1994. – С. 177–178.

- Медведев В.Е. Неолитическое поселение на острове Сучу (по раскопкам 1993 года) // Хан кангу-ксахакбо. – 1996. – № 22. – С. 129–162 (на кор. яз.).

- Медведев В.Е. Новые сюжеты в искусстве нижнеамурского неолита и связанные с ними представления древних // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 56–68.

- Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 4. – С. 40–69.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 168 с.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 4. – С. 46–59.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги междисциплинарных исследований каменного инвентаря из жилища Г поселения Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 17–28.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 4. – С. 22–32.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Материалы раскопок на острове Сучу (1975 год, раскоп I): итоги исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 30–42.

- Окладников А.П. Отчет о раскопках неолитического поселения на о-ве Сучу Хабаровского края. 1973 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5072. 34 л.