Международное сотрудничество как путь расширения языкового пространства и формирования коммуникативной компетенции школьников

Автор: Тимофеева Ольга Юрьевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные процессы в контексте непрерывного образования

Статья в выпуске: 1 (23), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема формирования универсальных учебных действий в рамках комплексного подхода к обучению иностранному языку и международных образовательных проектов.

Проект, проектирование, комплексный подход, международное проектирование, языковое пространство, речевая деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14239886

IDR: 14239886 | УДК: 371.3

Текст научной статьи Международное сотрудничество как путь расширения языкового пространства и формирования коммуникативной компетенции школьников

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения. Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе сегодня становится использование коммуникативно направленных технологий обучения [2].

Коммуникация – характеристика любых отношений, имеющая большое значение в международном сотрудничестве. Будет ли коммуникация использоваться в отношениях для установления дружественных отношений или конфликта, зависит от ее содержания и понимания ее содержания.

В современном мире установление международных отношений направленно на решение разного рода задач, которые могут быть классифицированы по сферам общественной жизни : экономические, политические, военно-стратегические, культурные, идеологические.

В.В. Хасанов отмечает, что в основе международного сотрудничества, как уровня международных отношений, лежат 5 принципов мирного сосуществования [6]:

-

1) уважение территориальной целостности и суверенитета;

-

2) ненападение;

-

3) невмешательство во внутренние дела друг друга;

-

4) взаимная выгода;

-

5) мирное сосуществование.

Изучая современные тенденции международного сотрудничества в разных сферах общественной жизни, необходимо отметить, что образовательная сфера не выделяется как отдельная отрасль внедрения муждународ-ных отношений.

Это обусловлено рядом причин. Системность, фундаментальность советского образования не позволяла долгое время брать на вооружение инновационные идеи, методы и приемы. Сегодня мы всё чаще говорим о деятельностном подходе преподавания ряда дисциплин. В первую очередь это касается дисциплин филологического и лингвистического циклов. Ученикам необходимо постоянно применять свои знания на практике и, что самое главное, видеть реальные результаты своей деятельности. Говоря о преподавании иностранного языка, нельзя не отметить важную составляющую успеха – языковую среду.

Учащиеся нашей страны, которые живут вне таковой и ограничиваются только классно-урочной системой изучения языка, во-первых, не имеют мотивации к изучению, встречая дополнительные трудности, а во-вторых, отсутствие практики снижает показатели их языковой грамотности. Возникает необходимость создания искусственной среды языкового общения, где бы дети могли практиковать не только лексико-грамматические навыки, но и приобретать социокультурные знания о странах изучаемого языка и мире в целом. Такой искусственно созданной языковой средой и может стать международное сотрудничество и конкретно культурно – образовательные международные проекты. Приведем некоторые понятия, которые зачастую подменяются друг другом.

Профессор Е.С. Полат в одной из своих статей «Метод проектов на уроках иностранного языка», чётко разводит эти понятия [4]:

-

• проект – замысел чего-либо, план создания, включающий чертежи, макеты, описания.

-

• метод проектов – способ достижения цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом;

-

• проектная деятельность, или проектирование – непосредственно процесс создания проекта.

В электронном учебнике по курсу «Проектная деятельность как способ организации семиотического образовательного пространства» можно найти более детальное описание проектной деятельности [цит. по 5]. Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит более эффективно осуществлять аналитиче- ские, организационно-управленческие функции. В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста.

Метод проектов позволяет школьникам активно проявить себя в современном мире, в межличностных отношениях и, как следствие, в международной коммуникации. Данный метод способствует формированию у них новой социальной позиции, открыть и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности.

Ещё в первой половине XX в. на основе прагматической педагогики Джона Дьюи определяются цели, задачи, принципы и факторы проектного взаимодействия [цит. по 6].

Анализ литературы и педагогического опыта по организации проектной деятельности [2; 3; 4] позволяет определить цель, задачи, принципы организации проектной деятельности.

Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной основе).

Задачи проектной деятельности:

-

• обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);

-

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);

-

• умение анализировать (креативность и критическое мышление);

-

• умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);

-

• формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, старать-

Международное сотрудничество как путь расширения языкового пространства и формирования коммуникативной компетенции школьников

ся выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).

Принципы организации проектной деятельности:

-

• проект должен быть посильным для выполнения;

-

• создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать соответствующую библиотеку, медиатеку и т. д.);

-

• вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся, имеющих опыт проектной деятельности);

-

• обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений – рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта;

-

• в том случае, если проект групповой, каждый учащийся должен четко по-

- казать свой вклад в выполнение проекта; каждый участник проекта получает индивидуальную оценку;

-

• обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме.

И.Н. Бахтиярова к важным факторам проектной деятельности относит [1]:

-

• повышение мотивации учащихся при решении задач;

-

• развитие творческих способностей;

-

• смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому;

-

• формирование чувства ответственности;

-

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.

Существует много вариантов классификации проектов. Практика показала, что ученик американского философа и педагога Дж. Дьюи В.Х. Килпатрик был наиболее близок к истине. Он выделял следующие виды проектов [цит. по 6]: исследовательские; творческие; игровые, приключенческие; информационные; практико-ориентированные (социальные).

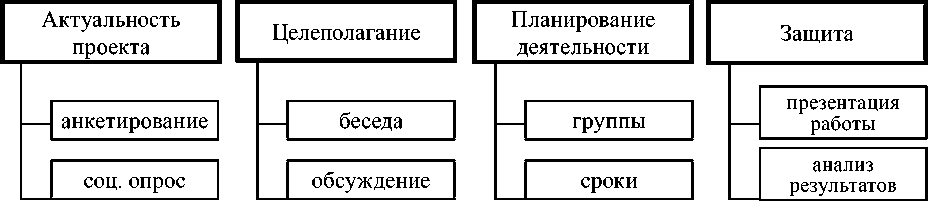

Работа над каждым проектов ведётся по строго установленной схеме [3] (рис.).

Рис. Этапы работы над проектом

О.Ю. Тимофеева

Вопрос об особой роли международного проектирования для достижения целей иноязычного образования обсуждается на многих научных конференциях. Так, Вохменцева Е.А. говорит о том, что именно данная технология оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, к которой относится обучение. Развитие и расширение использо- вания проектной технологии, связанной с международным взаимодействием, напрямую связывается с и проблемой изменения эффективности обучения иностранным языкам [2].

Это, действительно, панацея для формирования и развития основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.

Практика показывает, что начинать следует с восприятия на слух (аудирования) неадаптивных высказываний. Время, когда дети только знакомятся с международными проектами, с кураторами данных проектов, когда они больше слушают детей из других стран, которые уже успешно работают в них и получают детальную информацию о ходе реализации проекта и возможных результатах, имеет большую образовательную ценность. Повышается интерес к изучению языка, ученики с желанием идут на встречи со сверстниками из других стран. Тренировка понимания иноязычной речи придаёт уверенность в собственных знаниях и стремлению их улучшать.

Понимание информации на слух способствует и формированию системы упражнений, заданий, проектных задач, направленных на развитие навыка чтения. Самостоятельно изучая в ходе чтения материала о том или ином проекте, о целях, задачах проекта, основных требованиях к реализации проекта, возможных результатах учащиеся овладевают навыками работы с информацией: поиск, анализ, систематизация и классификация.

Таким образом, наряду с практикой всех четырех видов речевой деятельности идет так же и формирование/разви-тие универсальных учебных навыков. Дети учатся отвечать на такие вопросы, как «Зачем мне это надо?», «Как я это сделаю?», «Что мне это даст?», «Смогу ли я научить этому других?».

Именно необходимостью такого комплексного подхода к обучению иностранному языку и обусловлено наличием базы международных образователь- ных проектов. В современной школе всё больше и больше учителей иностранного языка говорят о смене роли второго языка. Язык представляется уже не как цель, которую необходимо достичь, получив определенный набор грамматических правил или лексических единиц языка. Язык представляется как средство достижения поставленных целей, средство установления контактов представителями других стран, средство обсуждение насущных проблем со сверстниками из других стран, средство представления собственной жизненной позиции на мировом рынке [6].

Говоря о приоритетных направлениях работы в системе международных проектов необходимо отметить, что начинать проектную деятельность целесообразнее с сетевых форм взаимодействия, так как языковой барьер затрудняет реальное общение на первых этапах сотрудничества.

Работа в сетевом проекте всегда даёт возможность использовать дополнительные образовательные ресурсы: словари, электронные справочники, собственные планы, а также помощь друзей и учителя. Более того, сотрудничество с бывшими республиками Советского Союза (Грузия, Украина, Белоруссия), где и английский язык является также иностранным языком, и общение по-русски приветствуется, могут стать удачным стартом, когда учащиеся не испытывают страх, волнение и неуверенность перед международным сообществом. Далее можно устанавливать контакты носителями языка – Великобританией, США и т. п.

На новой ступени языкового общения учащиеся уже чувствуют поддержку своих первых международных партнёров, тем самым снимаются трудности языковой коммуникации.

После удачного старта работы в сетевых проектах, анализа деятельности и представления результатов, конечно, можно переходить уже непосредственно к практике говорения и письма как к самому сложному виду речевой деятель-

Международное сотрудничество как путь расширения языкового пространства и формирования коммуникативной компетенции школьников

О.Ю. Тимофеева

ности на младшей и средней ступенях обучения. Совместная публикация книг способствует формированию и развитию навыков письменной речи.

Более сложными формами и направлениями международного сотрудничества является организация международных обменов, как ученических, так и педагогических. Именно в таких случаях практика говорения является первостепенной. Ситуации реального общения, когда у детей решаются собственные, а зачастую и не только, языковые проблемы, становятся отправной точкой перехода пассивного лексического запаса в активный. Имея уже достаточный запас лексики, будучи уже опытными в проектной деятельности и, самое главное, имея непреодолимое желание поделиться своими знаниями, школьники выходят на более высокий уровень – Ученические Саммиты, проектные конференции и культурные фестивали, где они готовят собственные выступления на английском языке, используя свой жизненный опыт. «Момент, когда ученики представляют собственный результаты международной деятельности и является самым высоким показателем работы учителя-куратора, учителя-наставника, учителя-помощника» [5].

Учитель действительно должен «прожить» несколько ролей в ходе реализации проекта:

-

• энтузиаст, вдохновляющий и мотивирующий учащихся на достижение цели;

-

• специалист, обладающий знаниями и умениями в нескольких (не обязательно во всех) областях;

-

• консультант, организующий доступ к информационным ресурсам, в т. ч. к другим специалистам;

-

• руководитель (особенно в вопросах планирования времени);

-

• «человек, который задает вопросы» – организатор (обсуждения различных способов преодоления возникающих трудностей (человек, задающий косвенные, наводящие вопросы, помогающий обнаружить ошибки и т. п.));

-

• координатор группового процесса;

-

• эксперт, анализирующий результаты выполненного проекта.

Наиболее сложным для педагога является вопрос о степени самостоятельности учащихся, работающих над проектом. Какие задачи, возникшие перед проектной группой, должен решать учитель, какие – сами учащиеся, а какие разрешимы через их сотрудничество? Очевидно, что степень самостоятельности зависит от множества факторов: возрастных и индивидуальных способностей детей, их предыдущего опыта проектной деятельности, сложности темы проекта, характера отношений в группе и др. [7].

И в этом смысле следует привести опыт школы Русско-Британского Института Управления «7 ключей». Ученики школы активно работают в более, чем 15 международных проектах, с такими странами, как США, Великобритания, Польша, Румыния, Италия, Тайвань, Япония, Пакистан, Иран, Иран, Индонезия и мн. др. Учащиеся ведут работу не только под непосредственным руководством учителей, но и создают ученические объединения молодёжных лидеров, которые и организуют взаимодействие в том или ином международном проекте.

Учителя школы «7 ключей», школы, где созданы все необходимые условия для успешного внедрения данного инновационного подхода в преподавании иностранного языка, отмечают, что в ходе реализации международных проектов просматривается положительная динамика формирования языковой компетенции и коммуникативных показателей школьников в целом. Проведенная диагностика позволяет выделить следующие результаты (табл. 1, с. 39).

Можно отметить, что на начальном этапе мониторинга результатов мотивация изучения английского языка была крайне низкая, языковой барьер снижал уровень устной речи.

Табл. 1. Показатели мотивации к изучению иностранного языка у учащихся школы «7 ключей» (начало первого полугодия 2013 г.)

|

Класс |

Аудирование |

Говорение |

Чтение |

Письмо |

||||

|

Кач. |

Абс. |

Кач. |

Абс. |

Кач. |

Абс. |

Кач. |

Абс. |

|

|

2-е классы |

32 % |

98 % |

28 % |

89 % |

25 % |

75 % |

11 % |

85 % |

|

5-е классы |

35 % |

93 % |

24 % |

92 % |

32 % |

82 % |

13 % |

82 % |

|

6 класс |

29 % |

95 % |

25 % |

93 % |

45 % |

98 % |

18 % |

87 % |

Повторная диагностика проводилась в конце первого полугодия (второй четверти). Результаты крайне по- радовали и детей, и родителей и самих учителей (табл. 2).

Табл. 2. Показатели мотивации к изучению иностранного языка у учащихся школы «7 ключей» в ходе реализации международных проектов (конец первого полугодия 2013 г.)

|

Класс |

Аудирование |

Говорение |

Чтение |

Письмо |

||||

|

Кач. |

Абс. |

Кач. |

Абс. |

Кач. |

Абс. |

Кач. |

Абс. |

|

|

2-е классы |

89 % |

100 % |

78 % |

100 % |

82 % |

100 % |

53 % |

98 % |

|

5-е классы |

82 % |

100 % |

67 % |

100 % |

85 % |

100 % |

56 % |

100 % |

|

6 класс |

68 % |

100 % |

62 % |

100 % |

84 % |

100 % |

58 % |

100 % |

Система видеоконференций способствовала развитию фонематического слуха, навыка восприятия иноязычной речи на слух (аудирования). Тематические выступление по темам учебного курса и представление результатов в ходе онлайн работы в международных проектах, которые проходят в школе систематически, позволили учащимся повысить уровень устной речи (монологической). Обсуждение актуальных для своего возраста вопросов школьной жизни, распорядка дня, традиций и обычаев страны улучшило владение навыками диалогической устной речи. Эффективному развитию навыков письма и чтения способствовала активная работа в форумах проектов, на которую в школе «7 ключей» отводится еженедельно 1 час.

Резюмируя приведенные положения, отметим: международное общение крайне необходимо для расширения языковой среды школьника, для формирования коммуникативной компетенции, которое начинается с развития речевых навыков, базирующихся на развитии универсальных учебных действий и обогащении социокультурного компонента. Подобный комплексный подход в обучении ино- странному языку через вовлечение учащихся в международную проектную деятельность и способствует эффективному формированию коммуникативной компетенции как основной компетенции в обучении английскому языку.

Список литературы Международное сотрудничество как путь расширения языкового пространства и формирования коммуникативной компетенции школьников

- Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении//Школьные технологии. 2001. № 2.

- Вохменцева Е.А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования ключевых компетентностей//Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф. -Чита: Издательство Молодой ученый, 2011.

- Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над Инновационные процессы в контексте непрерывного образования 39 проектом.//Образование в современной школе. 2000. № 4.

- Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка//Иностранные языки в школе. 2000. № 2, 3.

- Сараева А.А. Проектная деятельность как необходимый компонент профессиональной подготовки будущего учителя//Актуальные вопросы современной педагогики: материалы междунар. науч. конф. -Уфа: Лето, 2011.

- Хасанов Р.Р. Международная проектная деятельность. -М., 2012.

- Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современной школе. -М.: Сентябрь, 1998.