Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования

Автор: Федюнин И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию мезолитических культур лесостепного Подонья в восточно-европейском контексте. Рассматриваются историография проблемы, вопросы критики источников, их возможности для реконструкций. Сделаны выводы о месте и роли мезолитических памятников лесостепного Подонья в мезолите Восточной Европы, подвергнуты ревизии существовавшие в науке представления о их культурной принадлежности, периодизации, хронологии и ареалах некоторых мезолитических культур рассматриваемой территории. Процессы генезиса и исторических судеб этих культур, по имеющимся источникам, не связаны как с местным финальным палеолитом, с одной стороны, так и с неолитом - с другой.

Мезолит, зимовниковская, донецкая культуры, лесостепное подонье, северо-восточное приазовье, подонцовье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145689

IDR: 145145689 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.016-027

Текст научной статьи Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования

Мезолит на территории лесостепного Подонья изучен недостаточно полно в сравнении с другими эпохами. Тем не менее проведенные в разные годы исследования мезолитических памятников [Бессуднов, 1997; Федюнин, 2005, 2007, 2010, 2012] позволили накопить материал, достаточный для оперирования понятием «археологическая культура» [Аникович, 1989, с. 120].

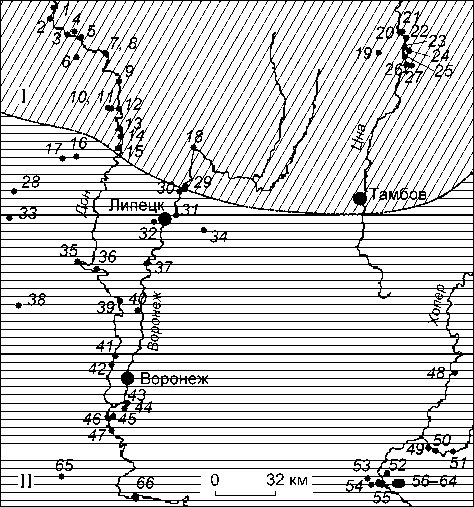

Принятые в археологии Подонья схемы деления речного бассейна часто используются вне палеогеографического контекста. Так, понятия верхнего, среднего и нижнего Дона трактуются специалистами по-разному. Согласно одной точке зрения, Верхнее Подонье включает в себя территорию от истока реки до района ст. Казанская (Ростовская обл.), Среднее – от указанной границы до места впадения р. Иловля, Нижнее – до дельты [Курдов, 1984, с. 39]. По мнению А.Ф. Самохина [1958], южный рубеж среднего Дона достигает г. Калач-на-Дону (Волгоградская обл.). Ф.Н. Мильков соотносит Верхнее Подонье в общих чертах с Тульской и Липецкой областями, Среднее – с Воронежской, а Нижнее с Ро стовской [Долина Дона…, 1982, с. 3]. Именно поэтому в основу данной работы положен принцип районирования зональной растительности. Бассейн Дона расположен на территории лесостепи на севере и степи на юге [Там же]. Границы этих природных зон в Подонье сложились в конце плейстоцена [Спиридонова, 1991] и вполне могут быть использованы для культурологических построений (рис. 1).

Большое количество имеющихся сегодня материалов мезолита диктует необходимость их тщательного анализа в восточно-европейском контексте. Согласно данным археологических и естественно-научных исследований, эпоха мезолита в границах лесостепного Подонья в целом может быть разделена на два периода – ранний (пребореал – первая половина бореала) и

Зоны растительности бореального периода: I – сосновые леса; II – лесостепь с березой и сосной (по: [Спиридонова; 1991; с. 200]).

поздний (вторая половина бореала – начало атланти-кума) [Федюнин, 2007]. Судя по этим данным, в начале атлантикума здесь сосуществовали группы населения, имевшие навыки керамического производства и не знавшие керамики [Федюнин, 2010; Сурков, 2007]. На территории Среднего Похоперья есть памятники, занимающие, согласно имеющимся датам, промежуточное положение в периодизации (средний период мезолита?) [Федюнин, 2004]. Однако надежных источников для разработки данной проблемы пока недо статочно.

История исследования

История исследования мезолита в лесостепном По-донье ранее рассматривалась достаточно подробно [Бессуднов, 1997; Федюнин, 2005, 2007], поэтому здесь уместнее остановиться лишь на развитии теоретических представлений об эпохе. Период с начала XX в. до начала Великой Отечественной войны характеризовался отсутствием целенаправленных исследований мезолитических древностей, да и сам термин «мезолит» стал употребляться намного позднее. Изучение памятников Костенковско-Борщевского района и накопление базы данных по палеолиту позволили исследователям более точно определять материалы различных эпох каменного века. Приоритет в этом отношении принадлежит С.Н. Замятнину, впервые выделившему в регионе две различные традиции обработки кремня в неолите (см.: [Синюк, 1986, с. 55]).

В конце 1930-х гг. в лесостепном Подонье начали разведочные работы и раскопки М.Е. Фосс [1941] и

В.П. Левенок [1959, 1962, 1966, 1969]. Попытки сопоставления докерамических древностей каменного века с палеолитическими материалами Костенков-ско-Борщевского района, как и построения культурнохронологической периодизации, не приводили к положительным результатам (см., напр.: [Левенок, 1966; Крижевская, 1977]). Памятники раннего мезолита соотносились с «азильской стадией развития культуры», а позднего – с «тарденуазской». Генезис раннемезолитических древностей связывался с местными памятниками позднего палеолита [Левенок, 1966]. Наличие хронологической лакуны в несколько тысячелетий между двумя эпохами не смущало исследователей, т.к. понятия «финальный палеолит» в России еще не существовало.

С начала 1970-х гг. в исследования мезолитических и неолитических древностей лесостепного По-донья включилась экспедиция А.Т. Синюка. Ученым разработана первая модель неолитизации региона в рамках распространенной в то время историографической традиции, согласно которой центром большинства инноваций являлись территории юга Евразии. Каменный инвентарь ранненеолитических стоянок использовался для поиска генетической подосновы местного неолита в Северном Прикаспии [Синюк, 1985, 1986]. Впрочем, последующие исследования показали отсутствие фактических оснований для этого [Федюнин, 2007].

С начала 1990-х гг. исследованием мезолита на верхнем и среднем Дону занимается А.Н. Бессуднов, который в 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию «Мезолитические памятники Лесостепного Подонья», явившуюся первой обобщающей работой по мезоли- ту региона [Бессуднов, 1997]. Им впервые предпринята попытка культурного расчленения материалов лесостепного Подонья на три группы: 1) оскольскую, сложившуюся под влиянием свидерской культуры; 2) верхнедонскую правобережную с постаренсбург-скими традициями в кремневой индустрии; 3) верхне-и среднедонскую левобережную, не имеющую признаков влияния свидерской и аренсбургской культур [Бессуднов, 1991, с. 85]. Точка зрения А.Н. Бессудно-ва не нашла подтверждения: более поздние исследования показали, что ни свидерских, ни аренсбургских традиций в Подонье нет [Федюнин, 2007, 2010, 2012]. Отличительной чертой работы А.Н. Бессуднова является разработка вопросов раннеголоценовой природно-климатической обстановки на рассматриваемой территории [1997]. Однако результативность применения естественно-научных методов здесь существенно ограничивалась о стрым недостатком собственно археологических данных об эпохе. В силу целого ряда объективных и субъективных причин мезолитоведение лесостепного Подонья к концу 1990-х гг. сильно отставало по сравнению с соседними регионами северо-востока Украины, Верхнего Поволжья, Северного Прикаспия, где в то время уже началось переосмысление имеющихся в науке концепций.

С конца 1990-х гг. исследования мезолита лесостепного Подонья осуществляются мной. Открыты и изучены опорные памятники – стоянки Плаутино-2, Назаровка, Четвериково, Ильинка и др., подвергнуты ревизии и источниковедческой критике все известные ранее материалы мезолитических памятников и псевдопамятников. Результаты работ приведены в кандидатской диссертации [Федюнин, 2005] и трех монографиях [Федюнин, 2007, 2010, 2012]. В целом можно отметить значительное увеличение источниковой базы по мезолиту рассматриваемого региона за последние годы. Перейдем к характеристике мезолитических древностей.

Ранний мезолит

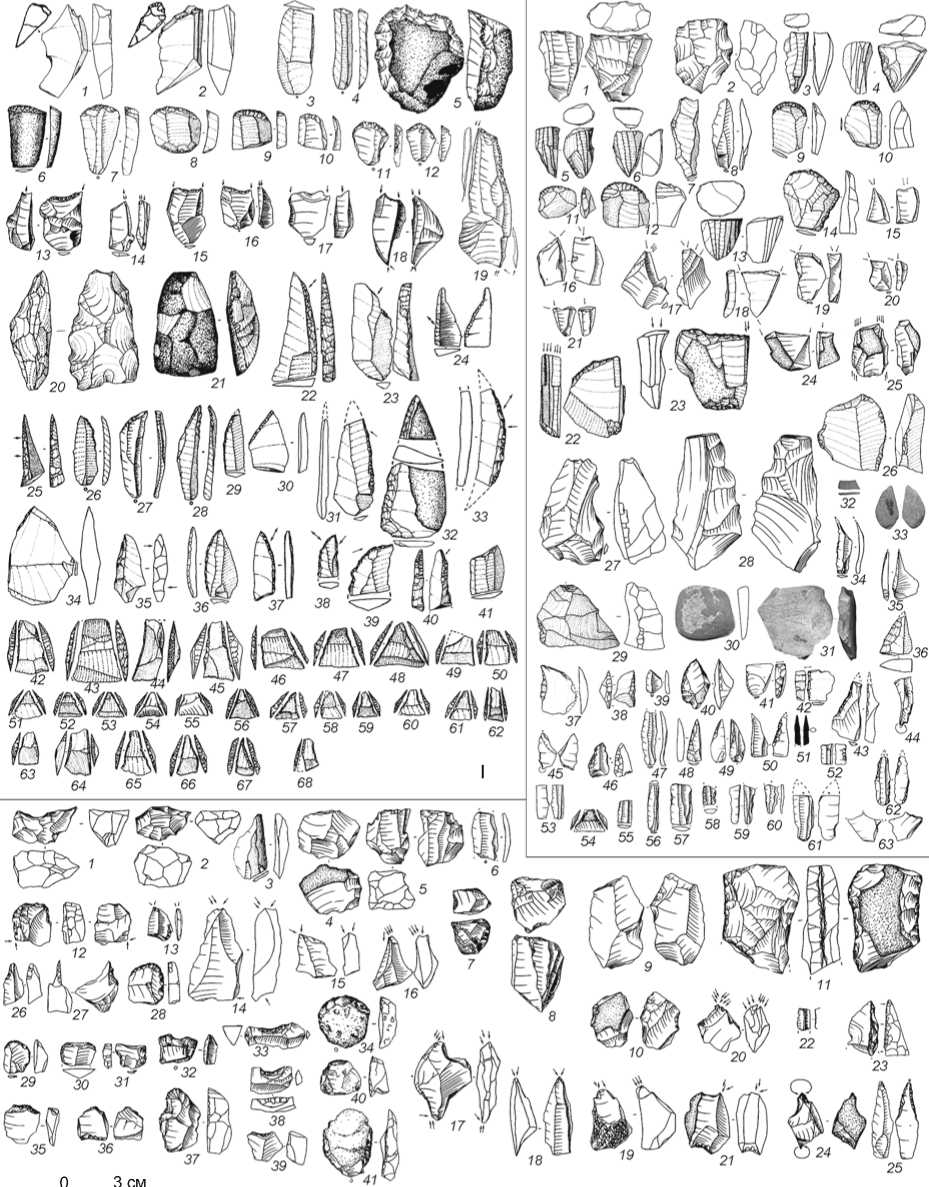

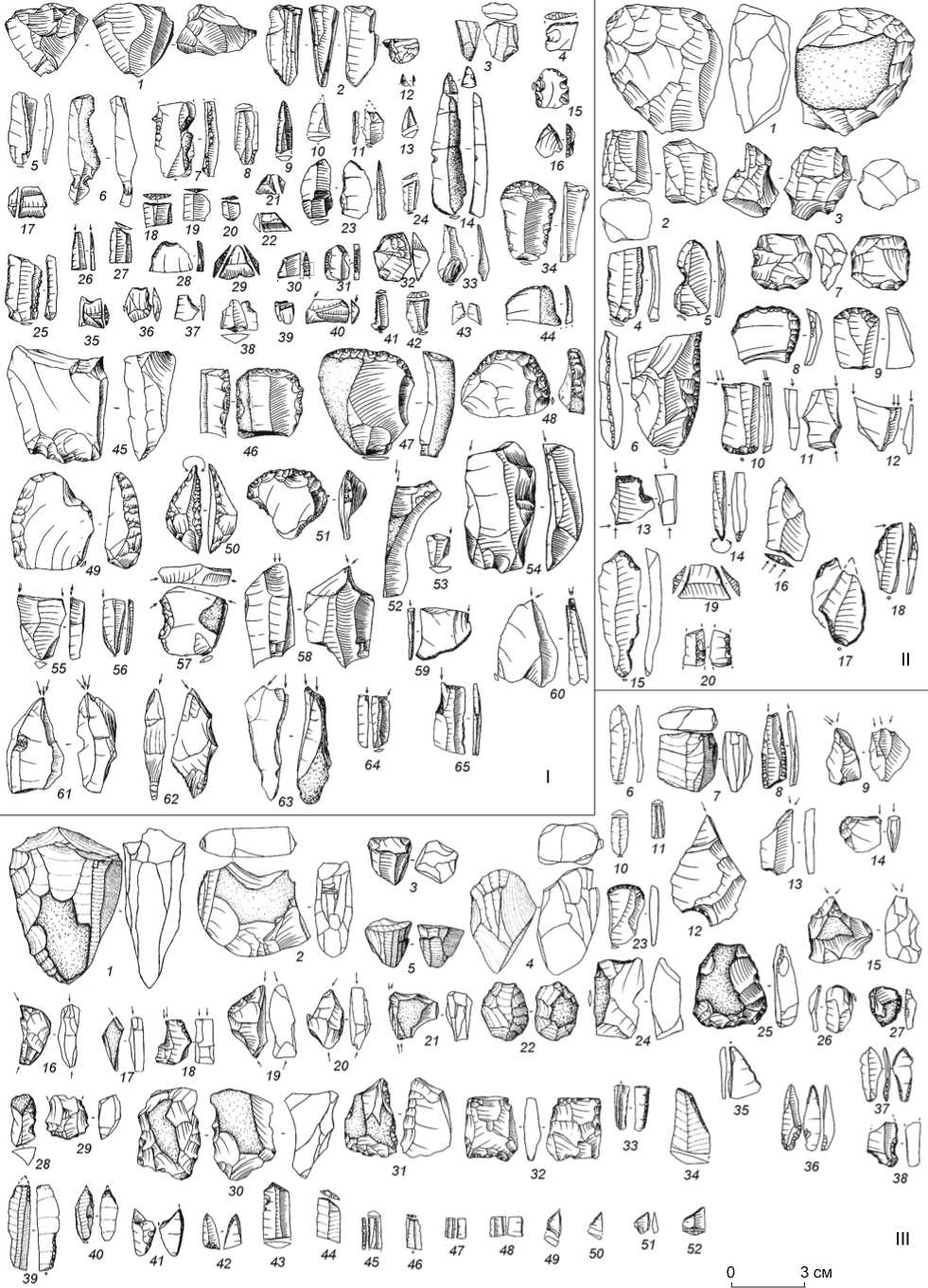

К раннему мезолиту относятся памятники зимовни-ковской культуры и ряд коллекций с неясным культурным статусом. Зимовниковская культура представлена гомогенным комплексом нижнего слоя стоянки Пла-утино-2 и смешанными материалами стоянок Четве-риково и Назаровка (верхний слой). Наиболее представительна коллекция из нижнего слоя Плаутино-2, насчитывающая 5 449 предметов (без учета сборов и раскопок участков с переотложенным культурным слоем) (рис. 2, I) [Федюнин, 2012]. Горизонт залегания артефактов раннего мезолита располагался в слое опесчаненного суглинка, максимальная плотность находок достигала 200 ед. /1 м2 при мощности слоя до

0,4 м. Техника расщепления кварцита укладывается в три варианта: 1) изготовление пренуклеусов, а затем призматических и пирамидальных нуклеусов из кварцитовых валунчиков или отдельностей; 2) бессистемное раскалывание каменного сырья; 3) торцовое расщепление, для которого использовались естественные узкие грани отщепов либо обломков кварцита (рис. 2, I, 1, 2 ). Результатом применения этих приемов было получение пластин с двускатной и реже трехскатной спинкой (рис. 2, I, 3, 4 ). Каменная индустрия может быть определена как отщепово-пластинчатая [Там же, с. 42–47] с выраженной долей целых пластин в качестве заготовок для изготовления орудий (25,5 %). Во вторичной обработке господствовали отвесная и крутая формообразующая ретушь, реже применялись бифа-сиальная оббивка и резцовый скол, отмечен прием поперечного и диагонального транкирования заготовок для орудий. В орудийном наборе равномерно представлены основные типы: резцы на сломанных заготовках или боковые (рис. 2, I , 13–19 ), скребки (рис. 2, I, 6–12 ), рубящие орудия – топоры, тесла и долота (рис. 2, I , 20, 21 ), пластины с краевой ретушью, перфораторы. Многочисленна коллекция симметричных и асимметричных обушковых острий и геометрических микролитов (рис. 2, I , 22–68 ). Последние представлены достаточно стандартным типом симметричной высокой или средневысокой трапеции с ровными или слегка вогнутыми краями. Весь комплекс находок из Плаутино-2 был отнесен к зимовниковской культуре [Залiзняк, 2005, с. 66; Федюнин, 2007, 2012] на основе большого количества аналогий.

Второй памятник зимовниковской культуры в донском левобережье – Четвериково [Федюнин, 2010]. Материалы стоянки немногочисленны, но достаточно выразительны (рис. 2 , II). Техника расщепления не имела единственной строгой технологической последовательности, базировалась на характеристике исходного состояния сырья, диктовавшего приемы раскалывания, которые при всем их многообразии сводились к утилизации нуклеусов с параллельным или конвергентным расположением негативов сколов (рис. 2, II, 1–6, 13 ). При этом на стоянке зафиксирована ранее неизвестная в таких масштабах на памятниках мезолита и неолита лесостепного Подонья традиция торцового расщепления, направленного на получение длинных сколов. В целом индустрию можно охарактеризовать как выраженную непластинчатую. Во вторичной обработке доминировали резцовый скол, крутая и полукрутая ретушь, в меньшей степени представлены сплошная бифасиальная оббивка и плоская подтеска. Представительной является серия резцов без предварительно подработанной площадки (рис. 2, II, 15–21, 24, 25 ) и боковых (рис. 2, II, 22, 23 ). Выразительны группа симметричных и асимметричных острий с выделенными отвесной и крутой ретушью

4)31

I

47 48

Рис. 2. Каменный инвентарь со стоянок раннего мезолита.

I - Плаутино 2, нижний слой: 1, 2 - нуклеусы, 3, 4 - сколы, 5-12 - скребки и скребла, 13-19 - резцы, 20, 21 - рубящие орудия, 22-68 - острия и геометрические микролиты; II - Четвериково: 1-6, 13 - пренуклеусы и нуклеусы, 7, 8 - сколы, 9-12, 14 - скребки, 15-25 - резцы, 26 - нож, 27-29 - рубящие орудия и их обломки, 30-33 - сланцевые изделия и предметы с гравировкой, 34, 35, 44-46, 63 - проколки и развертки, 36-43, 48-51, 54, 59-62 - острия, геометрические микролиты и их обломки, 47, 52, 53, 55-58 - пластины с ретушью; III - Ямное ( 7, 8, 13, 22, 34, 35, 40, 41 - по: [Сурков; Скоробогатов; 2012, с. 22-23]): 1-8 - нуклеусы и сколы, 9-11 - рубящие и долотовидные орудия, 12-21 - резцы, 22, 30, 31 - пластины с ретушью, 23, 25 - острия, 24, 26, 27 - проколки и развертки; комбинированные орудия, 28, 29, 32-41 - скребки и скобели.

обушками (рис. 2, II, 36–43, 48–50 ), а также симметричная средневысокая трапеция (рис. 2, II, 54 ). Единичны костяные острия (рис. 2, II, 51 ), шлифованные орудия (рис. 2, II, 30, 32, 33 ), обломки камней мягких пород с рядами процарапанных линий (рис. 2, II, 31 ).

Опубликованные в разное время концепции исследователей по проблеме зимовниковской культуры иллюстрируют отсутствие единства в решении вопросов о ее генезисе, хронологии и периодизации, участии в сложении неолитических традиций. Такая ситуация диктует необходимость тщательного изучения источников и публикаций. Культура была выделена А.Ф. Гореликом в результате исследования стоянок Зимовники-1, -2 и других в Подонцовье в 1980-х гг. [Горелик, 1984]. Тогда ее генезис связывался с чохской индустрией на Кавказе [Там же, с. 132]. После открытия и исследования стоянки Сабовка В.А. Манько предложил свою схему периодизации культуры. К первому этапу, связываемому с местными позднепалеолитическими традициями, им отнесены материалы Сабовки I и Зимовников-1–3. Аналоги в финале плейстоцена находятся, по мнению автора, в рогаликско-передельской группе памятников. Древнейший этап развития культуры характеризуется сочетанием крупных и мелких трапеций в комплексе, а общей чертой в технике вторичной обработки является крутой угол ретуши, формирующей орудие [Манько, 1996, с. 10–13]. Для второго этапа (Зимовники-1–3 (?), Сабовка II, Хорошее) характерно появление одноплощадочных нуклеусов со скошенными площадками, резцов-стругов, концевых и боковых скребков при сохранении ведущей роли средневысоких и высоких трапеций в категории геометрических микролитов [Там же, с. 13–16]. Параллельное воздействие «традиций южных культур… и населения Северного Подонечья» [Там же, с. 16] обусловило образование на третьем этапе двух синхронных локальных вариантов зимовниковской культуры: платовоставского и петропавловского. Следует отметить, что удлинение периода бытования зи-мовниковской культуры от финального палеолита до неолита и выделение трех этапов ее развития не выдерживают критики. Позднее В.А. Манько отказался от некоторых высказанных ранее предположений [1997]. Появление платовоставского, неолитического варианта увязывается с возникновением донецкой мезо-неолитической культуры [Манько, 2006, с. 21]. Петропавловский вариант (стоянки Врубовка I, Петропавловка и верхний горизонт Сабовки I) имеет больше черт сходства с «донеолитическими» (по В.А. Манько) этапами культуры. Однако они представлены в основном в верхнем слое стоянки Сабовка I, комплекс которой, судя по публикации (встречаются острия с микрорезцовым сколом, трапеции со струганой спинкой, а также низкие), содержит инокультурную примесь.

В специальном исследовании, посвященном зи-мовниковской культуре, И.Н. Гавриленко выделяет два этапа ее развития: сабовский, рубежа плейстоцена и голоцена, и вязовокский, хронологически увязываемый с пребореалом и бореалом [2000, с. 84]. В то же время он выделяет вязовокский, сабовский и сурско-островский варианты культуры [Там же]. Это нарушает логику пространственного и временного членения материалов. Непонятно, что является содержанием этапа, а что – варианта. «Ядро» культуры, судя по всему, составляет единство характерных признаков диахронных индустрий Сабовки и Вязовока-4а.

Наиболее древний памятник зимовниковской культуры, по данным радиоуглеродного анализа, – стоянка Вязовок-4а. Здесь изучены пять жилищ и три хозяйственные ямы [Там же, с. 82]. Наиболее древние образцы конца раннего дриаса – начала преборе-ала получены из заполнения ямы № 3 [Там же, с. 83, рис. 42]. Однако, судя по данным, приведенным в публикации, культуроопределяющие предметы представлены единственной низкой трапецией – типа, не характерного для зимовниковской культуры. Поэтому культурная принадлежность и хронологический контекст функционирования ямы № 3, на мой взгляд, остаются под вопросом.

Не выглядит убедительной теория И.Н. Гавриленко, объясняющая генезис зимовниковской культуры контактами носителей местных эпиграветтских традиций и пришлого населения с постаренсбургскими традициями [Там же, с. 90–91]. Во-первых, в представительных коллекциях с зимовниковских памятников на территории Украины (Сабовка, Вязовок-4а) следы «местного эпиграветта» отсутствуют. Во-вторых, непонятно, что и какая культура наследует, если в итоге это «наследство» не проявляется в комплексах. В-третьих, сама по себе «контактная» гипотеза, как совершенно справедливо отмечает А.Н. Сорокин, скорее доказывает механическое смешение материалов, а не традиций носителей разных культур [2006].

Л.Л. Зализняк считает, что зимовниковская культура сложилась на основе традиций, представленных на памятниках типа Борщево-2, под влиянием североевропейской культуры лингби, а ее верхняя хронологическая граница не выходит за рамки бореала [Залiзняк, 2005, с. 68–69]. По результатам раскопок стоянки Борщево-2 в 1990-х гг. Ю.Ю. Цыганов отмечал: «…археологический материал залегал с разбросом по вертикали 0,5 м без отчетливых стерильных прослоек. Расчленение на культурные горизонты не представлялось возможным. Находки залегали большей частью наклонно и на ребре. Налицо признаки переотложенности слоя…» [1995, с. 29]. К этому можно добавить, что острия с памятника, послужившие объектом установления аналогий, характерны для средней поры позднего палеолита Костенковско-Бор-щевского района.

В своей недавней работе В.А. Манько помещает зимовниковские материалы позднее осокоровско-ро-галикских, датируя их концом аллереда [2009, с. 155]. Однако как археологических, так и естественно-научных данных для этого недостаточно. Не хватает их и для утверждения, что верхняя хронологическая граница культуры доходит до начала атлантикума [Там же]. Точка зрения Л.Л. Зализняка, относящего эту границу к бореалу, предпочтительнее, т.к. она подтверждена естественно-научными данными и взвешенным анализом материалов [Залiзняк, 2005, с. 68–69].

Выводы о крымских (Шан-Коба) корнях зимовни-ковской культуры В.А. Манько делает на основе выделенных им 18 (!) типах трапеций [2009, с. 158]. Однако все опубликованные предметы [Там же, с. 158, рис. 3] вполне соответствуют типологической схеме, согласно которой трапеции по соотношению ширины длинного основания и высоты подразделяются на высокие, средневысокие и низкие (удлиненные) [Телегин, 1978, с. 39; Римантене, 1978, с. 31; Галимова, 2001, с. 68]. Особенности вторичной обработки, подчеркнутые В.А. Манько, при подробном рассмотрении не представляются диагностически важными для каждого из выделенных типов. Далеко не все трапеции изготовлены из пластин, поэтому их формообразование производилось особым способом*, т.е., факт, отмеченный исследователем, имеет технологически обусловленную природу. Таким образом, предположение о крымских корнях зимовниковской культуры лишено серьезных оснований. В то же время причина его ясна – в местных индустриях Подонцовья объектов для поисков генетической подосновы культуры нет. В этой связи материалы нижнего слоя Плаутино-2, имеющие больше сходства с индустрией зимовниковской культуры, чем отдельные памятники, относимые к данной культуре, между собой, приобретают все большую актуальность. Судя по радиоуглеродной дате, полученной по кости, 9 950 ± 100 л.н. (SPb-309) и соответствующим ей палинологическим данным [Трегуб, 2012], нижний слой стоянки Плаутино-2, расположенной в центральной части междуречья Дона и Волги, может быть одним из древнейших памятников зимовников-ской культуры. Л.Л. Зализняк включил материал этой стоянки в сабовский вариант [Залiзняк, 2005, с. 66]. Но, как уже отмечалось выше, общность содержания выделенных вариантов вызывает множество вопросов, так что с большей уверенностью пока можно го-

*В коллекции деснинской стоянки Комягино-4А, с которой я ознакомился благодаря А.Н. Сорокину (ИА РАН), достаточно много подобных изделий из отщепов и осколков с ситуационной подправкой краев ретушью. Тем не менее в каждом из них угадывается известная форма.

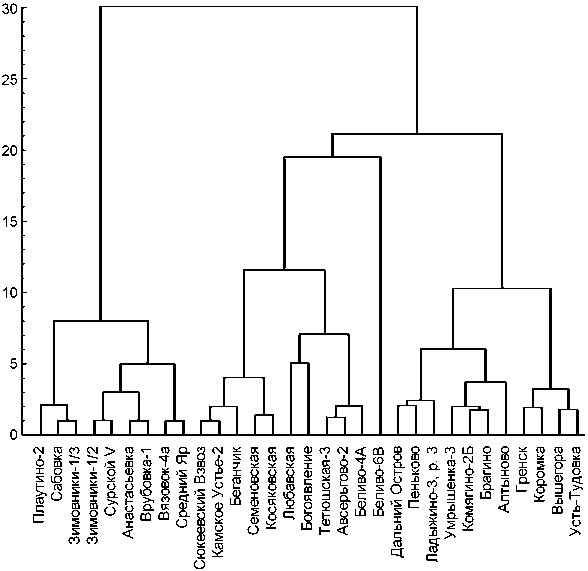

ворить о сходстве только с эпонимным памятником. Материалы стоянки Сабовка фактически идентичны плаутинским, за исключением разницы в сырье, датируются по данным изучения почв пребореалом – боре-алом [Веклич, Герасименко, 1990]. Кластерный анализ по культурно-значимым признакам* подтверждает это предположение (рис. 3, I).

Неподалеку от г. Воронежа исследована стоянка Ямное с материалами раннего мезолита [Сурков, Скоробогатов, 2012] (см. рис. 2, III). Находки располагались компактно, образуя небольшое скопление, локализованное в толще гумусированной супеси. Каменная индустрия базировалась на отщеповой технологии (см. рис. 2, III, 1–8 ). В коллекции выразительны двугранные резцы и резцы на сломанных заготовках (см. рис. 2, III, 14–21 ), короткие концевые скребки (см. рис. 2, III, 29, 34, 37 ), обломок топора с перехватом (см. рис. 2, III, 11 ), острия с обушками арочной формы, обработанными отвесной ретушью (см. рис. 2, III, 23 ). Трапеции на стоянке не найдены. Коллекция Ямного пока единственная в своем роде, однако имеющихся находок достаточно для констатации сложной картины раннего мезолита в лесостепном Подонье, которая, видимо, не ограничивается одной культурой.

Поздний мезолит

Изучение позднего мезолита в лесостепном Подонье сопряжено с целым рядом проблем. Во-первых, фактически нет «чистых» комплексов без инокультурной или неолитической примеси. Бедность напластований при преобладании многослойных памятников затрудняет выделение типичного набора орудий и заготовок, характеризующего индустрию. Во-вторых, констатируя разницу между позднемезолитическими комплексами региона, приходится сравнивать их с уже известными в науке культурами, выделенными на основе источниковедчески ненадежных материалов, т.е. ответ на вопрос, что и с чем сопоставлять, здесь будет иметь достаточно субъективный характер.

На южных границах лесостепного Подонья в разные годы были исследованы памятники мезолита, отнесенные к донецкой культуре [Федюнин, 2007, 2010, 2013]: стоянки Назаровка (верхний слой), Четверико-во, Ильинка и ряд местонахождений. Индустрия мезо-

II

Рис. 3. Результаты кластерного анализа диагностических признаков зимовниковской (I) и донецкой (II) культур в восточно-европейском контексте.

литического слоя Назаровки (рис. 4, I) основывалась на утилизации одноплощадочных нуклеусов (рис. 4, I, 1-3) с применением техники отжима или удара с использованием посредника, направленной на получение правильных призматических пластин шириной 0,7-1,0 см (рис. 4, I, 5), из которых изготавливались орудия. Во вторичной обработке доминировала полукрутая ретушь, реже использовались пологая и плоская, а также резцовый скол. В орудийном наборе представлены резцы, в основном на сломе заготовки (рис. 4, I, 53, 55, 56, 59, 64), и боковые (рис. 4, I, 52, 57, 63, 65), пластины с краевой ретушью (рис. 4, I, 6, 25), скребки (рис. 4, I, 34, 44, 46-49, 51), острия (рис. 4, I, 9-14, 23, 30), обломки черешковых наконечников (рис. 4, I, 7, 8) и трапеции (рис. 4, I, 29). Материалы Назаровки в настоящее время представляют восточный пункт ареала донецкой культуры, относимого украинскими исследователями к эпонимному речному бассейну [Телегш, 1982; Горелик, 1984]. Время функционирования стоянки по результатам палинологических исследований - начало атлантикума.

Материалы Ильинки, выделяясь определенным своеобразием, имеют существенные черты сходства с донецкой культурой (рис. 4, II). Преимущественно ударная техника расщепления кремня была направлена на получение пластин и отщепов (рис. 4, II, 1-3 ). Во вторичной обработке доминировали разные виды ретуши и резцовый скол. Охотничье вооружение представлено наконечником стрелы, средневысокой трапецией, остриями, пластинами с плоской подтеской брюшка (рис. 4, II, 16-20 ). При этом коллекция не выглядит гомогенной: косолезвийный черешковый нако-

Рис. 4. Каменный инвентарь со стоянок позднего мезолита.

I - Назаровка, верхний слой: 1-3, 5 - нуклеусы, сколы, 4, 6, 25, 31, 33, 38-43 - пластины с ретушью, 7-14, 16, 18-24, 28-30, 35, 36 - острия, геометрические микролиты и их обломки, 15, 3 7 - сколы с ретушью, 17, 32 - фрагменты пластин с ретушью, 26, 52-65 - резцы, 2 7 - псевдомикрорезец, 34, 44, 46-49, 51 - скребки, 45 - рубящее орудие, 50 - перфоратор; II - Ильинка: 1-3 - пренуклеусы и нуклеусы, 4, 5 - пластины с ретушью, 6 - нож, 7 - долотовидное орудие, 8, 9 - скребки, 10-13 - комбинированное орудие, резцы, 14 - развертка, 15 - индивидуальное орудие, 16-19 - острия и геометрический микролит, 20 - пластина с противолежащей ретушью; III - Плаутино-2, верхний слой: 1-7, 10, 11 - нуклеусы, сколы, 23, 26, 2 7 - скребки, 8, 9, 12-21 - резцы, 22, 24, 25, 28-32 - долотовидные и рубящие орудия, 33-52 - пластины с ретушью и острия.

нечник (рис. 4, II, 17 ) и острие с выемчатым основанием, обработанным отвесной ретушью (рис. 4, II, 16 ), характерны для целого ряда индустрий финального палеолита и раннего мезолита. Сходные коллекции были получены в ходе изысканий в соседних районах бассейна Черной Калитвы (юг Воронежской обл.) [Федюнин, 2010].

Позднемезолитические комплексы лесостепного Подонья, сопоставимые с донецкой культурой, все же не представляются гомогенными в каждом конкретном случае. Ввиду этого необходимо первоочередное решение вопроса о содержании донецкой культуры. История ее исследования насчитывает почти столетие. Вопрос о существовании особой «изюм-ской» культуры был впервые обозначен Н.В. Сиби-левым [1928, с. 5] и развит в работах А.Я. Брюсова [1952], Д.Я. Телегина [Телегiн, 1982], А.Ф. Горелика [1984, 1987, 1997], Л.Л. Зализняка [Залiзняк, 2005] и других авторов. Территориальные рамки культуры, по мнению украинских исследователей, ограничены средним течением Северского Донца [Телегiн, 1982, с. 179; Манько, 2006, с. 6]. В качестве характерных для донецкой каменной индустрии перечисляются пирамидальные, конические и карандашевидные нуклеусы с негативами отжимных пластин, пластины с притупленными ретушью краем и концом, низкие и средневысокие трапеции, острия с микрорезцовым сколом со сломанным или ретушированным основанием, кукрекские вкладыши, иногда постсвидерские наконечники стрел, боковые резцы (среди них выделяются массивные выемчаторетушные, подокруглые и концевые скребки) [Телегiн, 1982; Горелик, 1984; Манько, 2006].

А.Ф. Горелик выделил несколько типов памятников донецкой культуры. Комплексы типа Теплое характеризуются отсутствием микрорезцовой техники и собственно острий с микрорезцовым сколом. Памятники типа Шевченково, напротив, отличает серия острий с микрорезцовым сколом при наличии средневысоких трапеций. В комплексах типа Клешня нет ни трапеций, ни следов микрорезцовой техники [Горелик, 1984]. При таком числе выделенных типов памятников непонятно, что же скрывается за термином «донецкая культура»? Необычным кажется и количество различных диагностических типов находок в рамках одной культуры, ведь ни один из микролитов не является характерным только для нее. Большинство исследователей констатировало синкретический характер донецкой культуры, отмечая в ней зимовниковские, яниславицкие или кукрекские элементы. Согласно «контактной» гипотезе сложения культуры, она испытала поочередное влияние этих традиций. С позиций критического подхода к анализу источников вариант механического смешения разнокультурных комплексов представляется наиболее убедительным.

Материалы стоянки Хутор Шевченко А.Ф. Горелик первоначально относил к бореалу, а генезис донецкой культуры связывал с влиянием культуры максимонис маглемозского круга [1987, с. 159]. Позднее исследователь пришел к заключению о ее автохтонном происхождении, удревнив индустрию Хутора Шевченко до рубежа плейстоцена и голоцена и связав ее генезис с эпиграветтской индустрией (федоровская культура) ро-галикского комплекса стоянок [Горелик, 1997, с. 37].

Крайне спорную периодизацию донецкой культуры предложил В.А. Манько, выделивший четыре этапа ее развития. В отличие от своих предшественников он отнес все к неолиту, объединив при этом в рамках одного этапа неолитические памятники и стоянки без керамики. По мнению В.А. Манько, индустрия Хутора Шевченко иллюстрирует второй этап. Третий этап развития неолитической культуры в его периодизации вообще представлен памятниками без керамики [Манько, 2006, с. 6–7]. Происхождение донецкой культуры В.А. Манько связывает с синтезом зимовников-ских традиций и днепровского варианта кукрекской культуры [Там же, с. 5].

Кластерный анализ по культурно-значимым признакам (процентное соотношение косых острий, ост-рий с микрорезцовым сколом, черешковых наконечников, асимметричных наконечников, трапеций разных типов, сегментов, пластин с притупленным ретушью краем, топоров со сколами транше, овальных топоров, резцов разных типов) демонстрирует низкий уровень сходства между памятниками донецкой культуры (см. рис. 3, II). В то же время степень близости комплексов Назаровки и Пелагеевки-3 достаточна для объединения их в рамках единой культуры. Наличие острий с микрорезцовыми сколами в коллекциях со стоянок Хохлово XIV [Бессуднов, 1997, с. 16] и Ильинка включает в ареал донецкой культуры на востоке бассейн Тихой Сосны. Наиболее поздние попытки выделения особых типов памятников в Подонцовье на основе материалов сборов и шурфов (32, 46, 15 орудий соответственно на стоянках Менчекур-1, -2, Ка-рагуз) [Горелик, Удовиченко Н.И., Удовиченко А.Н., 2003] не выглядят убедительными в силу ненадежности этих материалов. Многочисленность трапеций и острий производит впечатление на любого исследователя мезолита, но даже самые яркие находки не заменяют стратифицированные комплексы. Впрочем, все сказанное не означает, что от понятия «донецкая культура» нужно отказаться. Первоочередной задачей является выделение ее существенных признаков, а также получение новых коллекций путем раскопок.

На севере лесостепного Подонья комплексы позднего мезолита выглядят достаточно своеобразно по сравнению с материалами донецкой культуры. Позднемезолитическая индустрия со стоянки Плаути-но-2 представлена небольшой, но выразительной кол- лекцией артефактов, которые были стратиграфически и планиграфически обособлены от культурного слоя раннего мезолита [Федюнин, 2012] (см. рис. 4, III). В ряду диагностических признаков выделяется техника раскалывания, основанная на параллельном призматическом расщеплении и утилизации торцовых нуклеусов, направленная на получение тонких правильных микропластин (см. рис. 4, III, 1–7). Орудийный набор характеризуют резцы на сломе заготовки и двугранные (см. рис. 4, III, 9–21), скребки (см. рис. 4, III, 23, 26, 27), долотовидные (см. рис. 4, III, 24, 32) и рубящие (см. рис. 4, III, 22, 25, 30) орудия, пластинки с притупленным ретушью краем (см. рис. 4, III, 45, 47), пластины со скошенным ретушью концом (см. рис. 4, III, 34), обломки косых острий, транке (см. рис. 4, III, 44, 52), а также черешковые наконечники стрел (см. рис. 4, III, 36–39). Подобные изделия встречены на стоянках, расположенных выше по течению Хопра [Хреков, 1992].

Сходство индустрий позднего мезолита можно найти в материалах памятников Клюквенный-4, Озеро Белое, пензенских стоянок [Ставицкий, 1999; Археология…, 2008, с. 219, 222], отчасти – в Пургасо-во-3 [Сорокин, 2002]. Следует отметить, что ввиду недо статочной изученности памятников бассейна Цны, Примокшанья и Посурья о точных параллелях пока говорить рано, однако общий вектор сравнения с древностями данного региона обозначается достаточно четко. Перспективы разработки проблемы связаны с уточнением ареала, во-первых, микролитов пургасов-ских типов [Сорокин, 2003], во-вторых, своеобразных симметричных наконечников с удлиненным черешком, занимающим 2/3 орудия. При этом говорить об аналогиях с древностями Волго-Окского междуречья не приходится – они обнаруживаются только в материалах мезолитических местонахождений Тамбовской равнины в бассейне средней Цны [Федюнин, 2013].

Выводы

Предпринятая попытка анализа древностей лесостепного Подонья через призму понятия «археологическая культура» является первым шагом на пути реконструкции этнокультурной картины региона в эпоху мезолита. За пределами исследования намеренно оставлены многочисленные плохо документированные материалы, которые можно объединить в группу памятников с неопределимой культурной спецификой. Приведенный выше обзор позволяет сделать ряд выводов.

-

1. Территориальные границы археологических культур мезолита, впервые выделенных на территории Украины (зимовниковская, донецкая), сдвигаются на восток от первоначально очерченных исследователями территорий Северо-Восточного Приазовья до Волго-Донецкого междуречья в первом случае и к

-

2. За фактом присутствия зимовниковских древ-но стей на территории лесостепного Подонья по имеющимся данным скрывается достаточно кратковременный по историческим масштабам эпизод, не позволяющий выделить здесь более одного этапа культуры. Разработки периодизации донецкой культуры ограничены единичными стратифицированными памятниками и требуют новых материалов.

-

3. Существующие данные рисуют картину дискретного замещения культур раннего мезолита поздними. Процесс неолитизации лесостепного Подонья представляется как резкая смена одной материальной культуры другой, исключающая какие-либо «переходные формы», и, как следствие, не позволяющая говорить об ассимиляции мезолитического населения неолитическим.

правобережной долине Дона – во втором. Констатация факта трансбассейнового ареала обитания древнего населения приводит к заключению, что миграции в древности вполне могли иметь растянутый во времени возвратно-поступательный характер в рамках огромных территорий Восточной Европы.

Список литературы Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования

- Аникович М.В. «Археологическая культура»: последствия определения понятия для процедуры археологического исследования//СА. -1989. -№ 4. -С. 115-128.

- Археология Мордовского края: Каменный век, эпоха бронзы/В.Н. Шитов, А.А. Ямашкин, В.В. Ставицкий, А.И. Королев, В.В. Гришаков. -Саранск: Изд-во НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовии, 2008. -416 с.

- Бессуднов А.Н. К вопросу о свидерских и аренсбургских традициях в охотничьем вооружении населения каменного века Лесостепного Подонья//Елец и его окрестности: тез. докл. науч. конф. -Елец, 1991. -С. 83-86.

- Бессуднов А.Н. Мезолитические памятники Лесостепного Подонья: автореф. дис.. канд. ист. наук. -Воронеж: Воронеж. гос. пед. ун-т, 1997. -22 с.

- Брюсов А.Я. Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху. -М.: Наука, 1952. -264 с.