Мифокалендарные ритуалы на местонахождении Долгая-1 у Новоромановской писаницы

Автор: Ковтун И.В., Марочкин А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены материалы стоянки Долгая-1 и Новоромановской писаницы, образующих уникальный для нижнетомского очага наскального искусства археолого-петроглифический комплекс. Предложена смысловая интерпретация остатков ритуальной охотничьей трапезы и отдельных изображений писаницы в контексте календарного мифа о космической погоне. Рассмотрены «поздние» угорские и эвенкийские реминисценции данной мифологемы. Обоснована гипотеза о сакрализации местонахождения стоянки Долгая-1 и Новоромановской писаницы в эпоху палеометалла, обусловленной особой гидрографией местности, семантически связанной с мифокалендарными представлениями.

Стоянка долгая-1, новоромановская писаница, космическая погоня, мифокалендарные ритуалы

Короткий адрес: https://sciup.org/14523035

IDR: 14523035 | УДК: 903.7

Текст научной статьи Мифокалендарные ритуалы на местонахождении Долгая-1 у Новоромановской писаницы

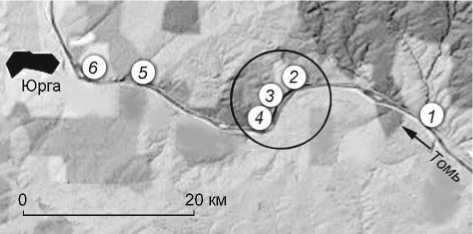

Местонахождение Долгая-1 расположено в устье одноименного правого притока р. Томи в Яшкинском р-не Кемеровской обл. (рис. 1). Памятник, открытый в 1990 г. при осмотре Новоромановской писаницы, считался разрушенным грунтовой дорогой, проложенной скрепером по береговому склону. Но в 2008 г. здесь был выявлен участок с непотревоженным и чрезвычайно насыщенным культурным слоем, содержащим разновременные находки.

В 2008–2012 гг. памятник полностью исследован. Он приурочен к мысовидному участку в месте впадения р. Долгой в р. Томь. Этот приустьевый участок связан со складчатым понижением правого скалистого томского берега. В устье притока скальные выступы образуют открытый цоколь с восточной экспозицией. На этих плоскостях и нанесены петроглифы Новоромановской писаницы. В западном и северном направлениях скальные складки ступенчатым подъемом формируют основу для нескольких покрытых почвой и задернованных террас. На одной из них, в 5 м к западу от цоколя, и обнаружено местонахождение.

На террасе площадью ок. 150 м2 выявлено 10 культурно-хронологических комплексов:

Рис. 1. Карта нижнетомского очага наскального искусства. 1 – Томская писаница; 2 – Крутая-1, -2; 3 – Новоромановская писаница и стоянка Долгая-1; 4 – писаница Висящий Камень; 5 – Никольская; 6 – Тутальская. Окружностью обозначена местность с «аномальной» гидрографической ситуацией.

IV тыс. до н.э. Хронология подтверждена радиоуглеродным датированием. К этому же комплексу относится рабочая площадка по изготовлению каменных орудий, а также большинство каменных изделий из слоя;

-

3) керамика игрековского типа (26 фрагментов от одного сосуда). Поздний неолит – энеолит: конец V – начало IV тыс. до н.э.;

-

4) керамика крохалёвской культуры (156 фрагментов от шести сосудов). Переходный этап от ранней бронзы к развитой: конец III – первая четверть II тыс. до н.э. Хронология подтверждена радиоуглеродным датированием. С этим комплексом связаны литейная матрица кельта–лопатки, каменные выкладки из сланцевых плит и остатки сгоревшей деревянной конструкции;

-

5) керамика самусьской культуры (64 фрагмента от трех сосудов). Вторая четверть – середина II тыс. до н.э.;

-

6) гребенчато-ямочная керамика, изве стная как «группа А», «большеларьякский тип» и др. (182 фрагмента от восьми сосудов). Приблизительно вторая четверть – середина II тыс. до н.э.;

-

7) керамика ирменской культуры (148 фрагментов от 14 сосудов). Поздняя бронза: по единственному позднеирменскому сосуду с калиброванной 14С-датой (по нагару) 810–370 гг. до н.э. (2 σ). Эта дата занимает самое верхнее положение в хронологическом диапазоне ирменских комплексов из лесостепных районов Алтая и Барабы. Ввиду ее единичности и необычности судить о времени позднеирменского комплекса Долгой-1 сложно;

-

8) керамика с крестово-штамповой орнаментацией, в данном регионе относимая к молчановской или тургайской культуре (13 фрагментов от одного сосуда). Переходное время от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку;

-

9) керамика раннего железного века (31 фрагмент от восьми сосудов): вторая четверть – вторая половина I тыс. до н.э. Культурная принадлежность данного комплекса не установлена, но морфология посуды сближает его с материалами скифского времени западно-сибирской лесостепи;

-

10) керамика эпохи Средневековья (138 фрагментов от 33 сосудов). Точная дата не установлена.

Кости ног лося и миф

Ключевыми факторами в функциональной интерпретации памятника представляются его территориальная и содержательная сопряженно сть с Новоромановской писаницей, особенность пропорционального распределения типов находок, их планиграфически узкая локализация и необычные объекты, зафиксированные на местонахождении. Наиболее интересно уникальное изображение лодки «под слоем». Подобный также уникальный случай отмечен в горно-алтайском гроте Куйлю на р. Кучерле, где «петроглифы в центральной части памятника перекрывались культурным слоем» [Молодин, Ефремова, 2010, с. 199]. Среди прочих нетривиальных объектов Долгой-1 отметим каменный ящик, по форме напоминающий захоронение эпохи поздней бронзы (рис. 2); каменные выкладки, выполаживающие склон («искусственная терраса»), и плоский валун, использовавшийся для разделки мяса и рубки костей.

Подавляющее количество керамики и единичные орудия были сконцентрированы на участке не более 35 м2. Отсутствие следов строений и ограниченность эксплуатировавшего ся в древности приустьевого участка не позволяют считать памятник поселением. Но вышеперечисленные объекты Долгой-1 и ее петроглифическое окружение удостоверяют необычность местонахождения.

Предназначение участка в эпоху палеометалла раскрывает остеологическая коллекция (ок. 600 экз.) с большим количеством одиночных фрагментов костей животных, собранная преимущественно в его южных секторах. Обширное скопление костей залегало in situ в центральной части, на северной периферии небольшой террасы, в зоне максимальной концентрации разновременных находок. Оно приурочено к нижним горизонтам культурного слоя. Кости залегали на площадке 2,4 × 1,0 м, мощностью до 0,25 м, располагаясь на загрунтованной поверхности одной из «ступенек» скального цоколя. По кости лося из этого скопления получена калиброванная 14С-дата 840–480 гг. до н.э. (2 σ), или IX–V вв. до н.э. Приблизительно в 5 м от данной кости обнаружен позднеирменский сосуд с калиброванной 14С-датой (по нагару) 810–370 гг. до н.э., или IX– IV вв. до н.э. (2 σ). Нижние пределы этих хронологических интервалов соответствуют финалу позднеир-менской культуры, установленному по материалам с барабинского памятника Чича-1: «Ирменская культура плавно эволюционирует в позднеирменскую, что происходит во второй половине X в. до н.э. Время бытования последней в зоне II городища – вторая половина X – IX, VIII вв. до н.э., что также обосновывается серией радиоуглеродных дат и бронзовыми датирующими предметами» [Молодин, 2008, с. 163]. К сожалению, единично сть нижнетомских дат и не характерная для позднеирменской культуры верхняя дата сосуда с Дол-гой-1 исключают его синхронизацию с костями лося.

Большинство костных фрагментов имеют обломанные либо обрубленные края. На некоторых видны следы резки. Здесь же обнаружен крупный галечный валун трапециевидной формы (42 × 20 × 12 см), служивший «разделочным столом». На его верхней поверхности имеются характерные выбоины и царапины, представляющиеся следами рубки и резки костей животных.

Часть костных о статков (473 экз.) определена до вида, установлены количество особей и принадлежность фрагментов отделам скелета (определения сделаны М.М. Девяшиным). Кости рыб и птиц не обнаружены. Определена видовая принадлежность 199 (42 %) костных фрагментов. Бóльшая часть (64,2 %) определимых костей из скопления принадлежит лосю (Alces alces). Среди неопределимых фрагментов много костных остатков крупных животных, величиной с лося. Возможно, это также ко сти Alces alces. Определимые лосиные кости принадлежат минимум трем особям: двум взрослым и одной полувзрослой. Из них 9,4 % – позвонки, а 90,6 % – фрагменты костей ног. Найден один фрагмент черепа, неопределимый до вида, но, возможно, лося. В скоплении представлены костные остатки бобра (34,5 %) и косули (1,2 %). На прочей площади бóльшая часть костей принадлежит лосю (58,8 % из определенных до вида) и косуле (38,2 %). Найдена фаланга медведя со следами воздействия огня (?).

Расположенная над плоскостями Новоромановской писаницы Долгая-1 отличается скудостью орудий, исключительной насыщенностью слоя керамикой и костными остатками животных с абсолютным преобладанием костей конечностей лося. Последнее указывает на охотничий промысел, а отсутствие представительного орудийного комплекта – на временное пребывание охотников в данном месте. Но большое количество керамики с заметным нагаром свидетельствует о частой посещаемости этого участка и сравнительной продолжительно сти проживания здесь. Перечисленное напоминает место сезонных охотничьих лагерей, совмещающее данное предназначение с функцией временной производственной площадки для изготовления каменных орудий, керамики, литья изделий из бронзы и т.п. Но непосредственная близость Новоромановской писаницы с высокой степенью вероятности позволяет предположить, что утилитарной деятельности побывавших здесь сообществ сопутствовали ментальные практики, включавшие ритуально-обрядовые церемонии.

Абсолютное преобладание костей лосиных конечностей в остеологической коллекции ассоциируется с мифологическими представлениями народов Сибири, в которых фигурируют сюжеты, связанные с охотой на лося. Они известны у эвенков, кетов, самодийцев и ряда других сибирских этносов, а также в саамской и финско-карельской мифологии [Григоровский, 1882; Потанин, 1883, с. 778–779; Гондатти, 1888, с. 54; Патка-нов, 1891, с. 33; Анучин, 1914, с. 15; Пежемский, 1936, с. 274; Ошаров, 1936, с. 280, 282; Окладников, 1950, с. 296–299; Анисимов, 1958, с. 68–71; Алексеенко,

Рис. 2. Каменный ящик. Стоянка Долгая-1.

1976, с. 84–85; Айхенвальд, Петрухин, Хелимский, 1982, с. 183, 190; Источники…, 1987, с. 29; Мифы…, 1990, с. 66–69, 297; Иванов, 1994, с. 116; Топоров, 1994, с. 70; Головнёв, 1995, с. 236, 238, 251, 352, 373, 559; Бауло, 2001, с. 81; Петрухин, 2005, с. 347–348; и др.]. Существует и планетарная интерпретация данной мифологемы [Берёзкин, 2005]. Но мотив отделения конечностей шести- или восьминогого космического Лося, преследуемого Небесным Охотником, зафиксирован только в обско-угорской мифологической традиции. Ключевая идея мифа сводится к отсечению у настигнутого Охотником Лося двух или четырех «лишних» ног и сбрасыванию четырехногого животного на землю, где его, уже не столь быстрого, смогли добывать люди [Гондатти, 1888, с. 54; Источники…, 1987, с. 29; Головнёв, 1995, с. 352]*.

У манси охотником является мифический первопредок Мось-хум, а у хантов – младший сын Нуми-Торума Мир-сусне-хум, управляющий человечеством; в восточно-хантыйском варианте – Посты-янг-ики (Быстро-ездящий старик) [Гондатти, 1888, с. 54; Источники…, 1987, с. 29; Ромбандеева, 1993, с. 40–41; Головнёв, 1995, с. 352, 373, 559]. Еще один хантыйский вариант божественного героя, отрубившего «лишние» ноги лосю, связан с именем Тунк-поха [Патканов, 1891, с. 33; Окладников, 1950, с. 299]. Дорога, по которой идет погоня, отождествляется с Млечным Путем, а лось – с созвездием Большая Медведица.

Обские ханты охотились на лося в сентябре–октябре и в марте по насту [Мартынова, 1998, с. 107]. Одним из наиболее удачных охотничьих сезонов считается ранневесенний. Именно на март у обских угров, а также у ненцев, энцев, удмуртов, эвенков, нанайцев и кетов выпадало время гоньбы лося по насту [Лушникова, 2004, с. 42–43; Лушникова, 2005, с. 20–21], покровителем которой в образе Небесного Охотника у восточных хантов был Посты-янг-ики (Мир-сусне-хум). С такой лосиной охотой связывается происхождение обско-угорского мифа о космической охоте на шести- или восьминогого зверя [Головнёв, 1995, с. 352]. Финальный акт отсечения у Лося «лишних» конечностей олицетворяет ниспосланную свыше возможность его добычи как источника материальных благ. Такая концовка этиологического мифа представляется залогом изобилия животных, гарантией достатка и благополучия.

Обращение к данному космогоническому прецеденту сопутствовало весеннему промыслу лося по насту древним населением Нижнего Притомья. Поэтому практически полное отсутствие ко стей туловища и головы лося при подавляющем преобладании костей лосиных конечностей в материалах Долгой-1 указывает на ритуальность охотничьих трапез, посвященных подвигу культурного героя или божества. В его честь и происходили обрядовые церемонии, олицетворявшие календарные циклы лосиного промысла. Можно представить и сопутствовавший этому ряд смысловых значений производимых действий.

Архаизмы семантики образа еды сводятся к ключевому мотиву спасения от смерти. Действо еды одновременно связывалось с рождением, жертвоприношением, смертью и воскресением. Приготовление мяса на огне означало палингенесию – «новое рождение», «воскресение», а космогоническое значение варки сохранилось в позднейшей мифологии [Фрейденберг, 1997, с. 54, 56, 57, 61, 64]. «Проглатывая, человек оживляет объект еды, оживая и сам; “еда” – метафора жизни и воскресения. <…> С едой… связано представление о преодолении смерти, об обновлении жизни, о воскресении. <…> Еда – центральный акт в жизни общества – осмысляется космогонически; в акте еды космос (= тотем, общество) исчезает и появляется» [Там же, с. 63].

Отделение и употребление в пищу исключительно ног добытого зверя символически воспроизводило переломный мифологический эпизод, обращая участников ритуальной трапезы к его реальному и важному для людей результату. Отсеченные ноги космического, а как его олицетворения и обычного лося представлялись мифологическим предусловием и залогом успешной земной охоты. Приобщение к охотничьему трофею, олицетворявшему добычу мифического первопредка, героя или божества, уподобляло участников церемонии этому персонажу, наделяя их его качествами для промысла зверя*. Реминисценции подобных парциально-магических представлений, подразумевавших лося под ногами сохатого, зафиксированы В.Н. Чернецовым у манси Конды, ставивших в определенных местах знак лося в виде лосиной ноги (см.: [Кулемзин, 1984, с. 87]).

Такие архетипы лежат в о снове сохранившихся охотничьих состязаний, приуроченных к крайним вехам промысловых и (или) календарных сезонов, и праздничных действ сибирских аборигенов вокруг фигуры лося. Так, по окончании настового промысла, после вскрытия рек или даже в начале лета, на Васюгане проводился Лосиный праздник. По существовавшим установлениям, добыча этого зверя зависела от его расположения, и на празднике выражалась благодарность лосям за помощь в голодную весеннюю пору [Головнёв, 1995, с. 353; Мартынова, 1998, с. 107, 195].

У хантов и манси празднество начиналось во время зимнего солнцестояния и посвящалось Когтистому Старику – медведю, тотемному предку фратрии. Заключительная же часть этого медвежьего праздника происходила около дня весеннего равноденствия и сопровождалась костюмированной «инсценировкой» охоты на лося. Переодетый человек изображал лося, два других – настигавших зверя охотников, первый из которых, не глядя, пускал стрелу в стену дома, и по его попаданию в конкретное бревно определялась успешность предстоящего промысла [Чернецов, 1964, с. 30]. В этом календарном обряде улавливается архаичный мотив погони Медведя за похитившим солнце Лосем, которого он настигает в день весеннего равноденствия.

Как уже упоминалось, мотив отделения «лишних» ног небесного Лося принадлежит исключительно обско-угорской традиции. На связанный с культом лося «протоугорский» субстрат указывают и другие материалы Долгой-1. Так, обнаруженный на одном уровне с лосиными костями «разделочный стол» – галечный валун с признаками рубки и резки костей животных в виде выбоин и царапин – соотносится с существовавшим у васюганских хантов запретом пользоваться металлическим ножом при поедании лосиного мяса [Кулемзин, 2004, с. 143].

Остеологическая коллекция памятника (кроме фаланги медведя) не имеет следов воздействия огня, что удостоверяет приготовление лосиного мяса способом, исключавшим его жарку. Наиболее ранняя но с охотой на другого зверя. Иногда васюганские ханты отделяли у добытого лося только ноги, оставляя тушу на месте в тайге для приманки соболя и последующей охоты на этого ценного пушного зверя (устное сообщение Ю.Ф. Кирюшина). Масштабы такого промысла несоизмеримы с конъюнктурой современных охотничьих практик добычи соболя. Но в этом реальном эпизоде сохраняется инвариантный мотив отсечения «лишних» ног лося в качестве залога последующей, еще большей удачи в охотничьем промысле.

и неоднократно цитировавшаяся публикация мифа о космической охоте на Лося у сибирских аборигенов [Григоровский, 1882; Потанин, 1883, с. 778–779; Окладников, 1950, с. 298] содержит сведения о приготовлении лосиного мяса эвенками (тунгусами), самодийцами (самоедами; с учетом места записи («нарым-ские инородцы»), вероятно, селькупами) и обскими уграми (остяками): «Самоед сказал, что он будет жарить мясо на шашлык и есть; тунгуз пожелал есть сырое мясо, остяк же объявил, что он будет есть вареное мясо» [Григоровский, 1882, с. 465]. Именно остяк в этом «мифе-соревновании» добывает преследуемого тремя охотниками лося [Там же], а варка как способ приготовления добычи инвариантно связана с образом добытчика священного животного. Симптоматично, что происхождение обычая варить мясо у обских угров соотносится с «высшей» фратрией Мось, а его поедание «полусырым» приписывается «низшей» фратрии Пор [Источники…, 1987, с. 154]. Слабый след схожей идеи победы обладателя котелка для варки лосятины сохранился в эвенкийском варианте этого мифа, где охотник с котелком (означаются парным астеризмом Мицара и Алькора) похваляется, что «он первым догонит лося и будет варить лосиное мясо» [Пежем-ский, 1936, с. 274]. В другой версии мотив котелка утрачен, но эвенка означает та же средняя звезда рукояти ковша Мицар, а Алькор символизирует его лыжную палку с лопаточкой наверху [Ошаров, 1936, с. 280].

По представлениям манси, убитого лося следует варить долго и обязательно три раза добавлять воды в котел, ибо только тогда выкипает «священность» из лосиного мяса [Ромбандеева, 1993, с. 40]. Судя по нагару на керамике со стоянки Долгая-1, вариант с употреблением в пищу сырой лосятины отпадает, а варка, являющаяся причиной этого нагара на сосудах, соответствует именно обско-угорскому способу приготовления мяса лося.

Мотив победы предпочитающего вареное мясо обладателя котелка неявно фигурирует в сравнительно поздней версии мифа о космической погоне у одной из хакасских этнических групп: «Под именем Четтигена (Четти Кан = 7 царей) известны 7 звезд (Большая Медведица). Сзади всех идут друг за другом 3 брата. Перед ними находятся 2 звезды, это – их 2 собаки ; а перед ними еще две звезды, это маралухи. Средний из 3 братьев несет на голове котел, говоря : “Если мы догоним этих зверей и убъем их, то сварим их в этом котле!” Эти три брата идут втроем один за другим. Звезда, находящаяся под шестою, есть котел» [Катанов, 1907, с. 273–274].

Таким образом, версия мифа о космической погоне, сочетающая такие структурные элементы, как многоногость (шесть или восемь) зверя, отсечение этих «лишних» конечностей и варка добычи, связана с обско-угорской традицией, а ее истоки, вероятно, восходят к протоугорскому субстрату.

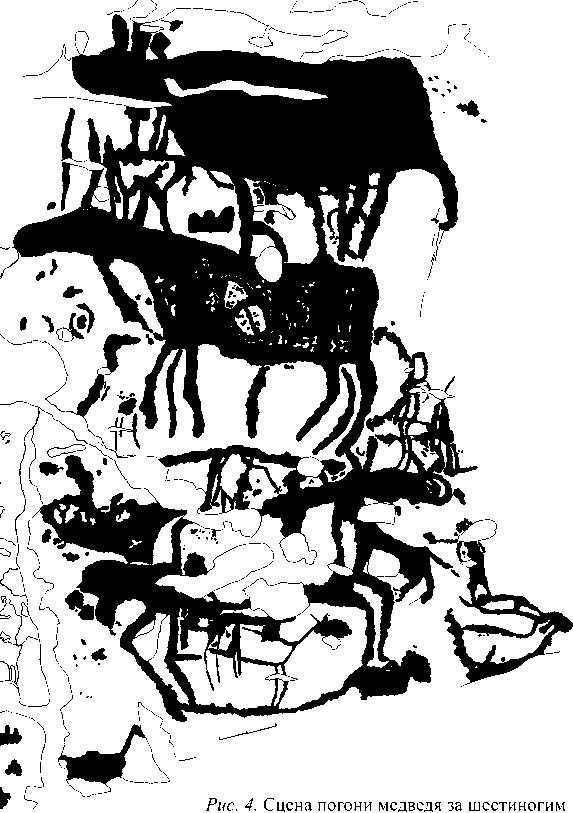

Космическая погоня в новоромановских композициях

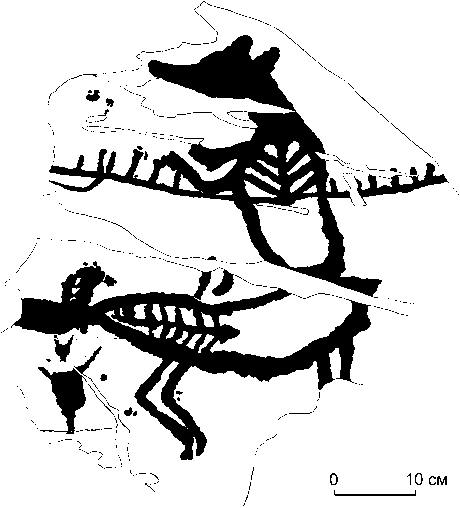

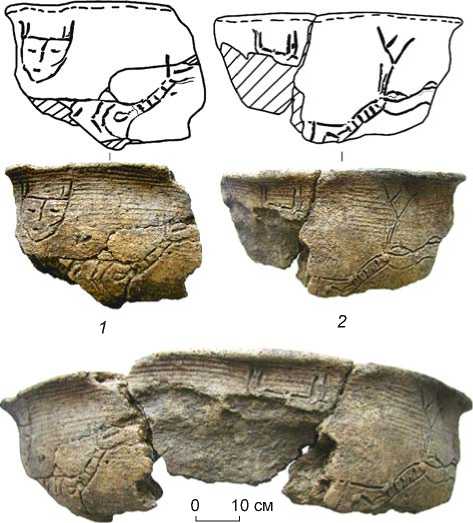

На расположенной возле Долгой-1 Новоромановской писанице есть композиции, иллюстрирующие мифологическое повествование о космической погоне. Но в отличие от рассмотренного «обско-угорского» варианта, здесь запечатлена сцена, более напоминающая эвенкийскую версию этого мифа (рис. 3). Соответствующая интерпретация новоромановской композиции предлагалась ранее [Максимова, Мец, 1997]. Авторы не располагали достоверной прорисовкой этой сцены и опирались на публикацию 1972 г. [Окладников, Мартынов, 1972, с. 135], подразумевая друго е изображение. Но канва их рассуждений отчасти применима и к современной копии данной композиции. На ней запечатлены медведь и шестиногий лось с двумя «сопровождающими» его сзади рогатыми персонажами (рис. 4). В центре фигуры лося, вероятно, изображен солярный знак.

В эвенкийской мифологии отсутствует образ шестиногого лося, но представлен сюжет о космической погоне медведя Манги с востока на запад за Солнечным Лосем, которого он настигает и убивает. А.Ф. Анисимов считал эту нижнеангарскую версию древнейшей среди вариаций (эвенкийских, якутской, алтайской и др.) данного мифа. Образу Манги присуща двойная природа полумедведя-получеловека: он первопредок и, будучи медведем, гонится за лосем, подобно человеку, на лыжах [Анисимов, 1958, с. 71]. Возможно, этот вариант связан с другой версией эвен-

Рис. 3. Сцена погони полумедведя-получеловека за лосем. Новоромановская писаница.

лосем. Новоромановская писаница.

сохранились в хозяйственной практике самодийцев. У селькупов на границе участка пастьбы оленей ставят чучело медведя, крепя на лесине шкуру, растянутую в позе стоящего на задних лапах зверя [Головнёв, 1995, с. 338].

Итак, в одной композиции может быть изображен Медведь, который преследует Лося (Лосиху), похитившего около дня осеннего равноденствия солнце (переданное солярным знаком на корпусе зверя), возвращенное около дня весеннего равноденствия настигшим и убившим Лося (Лосиху) Медведем [Лушникова, 2002, с. 260] (см. рис. 4). В другой сцене полумедведь-получеловек преследует свою добычу на задних лапах, как антропозоо-морфный персонаж мифа – первопредок Манги (см. рис. 3).

В эвенкийских преданиях нет мотива шестиногости (многоногости) космического Лося (Ло сихи). Но их связь с «про-тоугорской» трактовкой мифа изобличает инвариантный остаток такого мотива в древнейшем повествовании о космической охоте медведя Манги. Созвездие Большой Медведицы в этой версии считается недоеденными медведем ногами Лося (Ло сихи) [Анисимов, 1958, с. 71] (см. также: [Окладников, 1950, с. 327]). Трансформированное инвариантное сочетание мотива двух ног Лося с идеей их поедания охотником удостоверяет архаичность такого представления, находя- кийской космической погони. В ней похитившего солнце лося Хоглэн настигает на «легких лыжах» (вероятно, на использовавшихся для ранневесенней ходьбы по насту неподшитых голицах) и убивает стрелой, пущенной из лука, богатырь Маин [Там же, с. 70]. Поэтому не исключена и смысловая связка ног-лыж богатыря-медведя с бегом космического Лося. Шкурой с лосиных ног от копыта до колена ханты подбивали охотничьи лыжи (устное сообщение Ю.Ф. Кирюшина). Такой подбивкой лыжи Небесного Охотника, оставлявшие «лыжню» Млечного Пути, уравнивались с ногами мифического Лося, что и позволяло преследователю догнать зверя.

Подобное пересечение антропо- и зооморфных черт в образе героя, преследующего лося, передано еще в одной новоромановской сцене космической погони. Здесь изображенный над лосем и немного сзади медведь показан стоящим, подобно человеку, на задних лапах (см. рис. 3). Реминисценции такой «антропоморфности» медведя, преследующего лося (оленя), щего гипотетические археологические подтверждения как на Долгой-1, так и в нижеприводимых ирбинских материалах Ордынского-1а (Восточная) и Ордынского-1б (Западная).

Таким образом, в соответствии с методологией компаративной мифологии на Долгой-1 и Новоромановской писанице нашли отражение две вариации мифа о космической погоне, характерные черты которых сближают их с обско-угорской и эвенкийской версиями. В сцене же преследования шестиногого «обско-угорского» Лося «эвенкийским» медведем «Манги» очевидно их слияние в древнейшей протоверсии, предшествующей обособлению вариаций исходного сюжета.

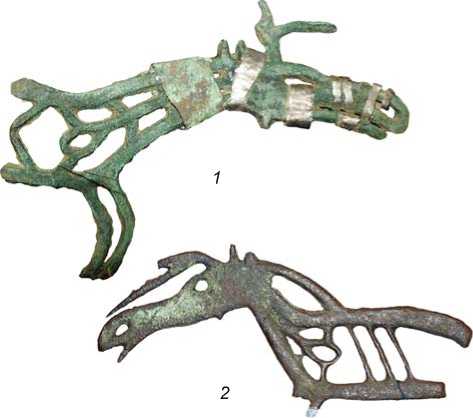

В одной из рассматриваемых композиций (см . рис . 4) усматриваются признаки хронологически поздней стилизации геометризованных изображений томской группы «ангарской» традиции. Время бытования подобных петроглифов может соотноситься и с поздне-ирменским комплексом Долгой-1 (см.: [Ковтун, 2001, с. 48, 52, 124–127]). Другую сцену (см. рис. 3) отличают менее архаичные черты. Они уже становились поводом для сравнения таких петроглифов с кулайской металло-пластикой [Чернецов, 1971, с. 105; Ковтун, 1993, с. 48, рис. 49, 13, 14; Мартынов, Ломтева, 1993, с. 195–201]. Но на Новоромановской писанице кулайских мотивов нет, хотя орнамент фигуры лося напоминает таковой на изображениях сохатого и следующей за ним лосихи на сосуде с Кижировского городища (рис. 5). Встречаются подобные орнаментальные мотивы и на кулай-ской металлопластике [Ковтун, 1993, с. 48, рис. 49, 13, 14] (рис. 6). Симптоматично также сходство сопутствующих изображениям лосей кижировской личины и головы новоромановской антропоморфной фигуры (ср. рис. 3 и 5). При этом абрис «переломленного» корпуса лося на данном рисунке повторяет конфигурацию зооморфных изображений тепсейской группы варчин-ской традиции, относящихся к карасукскому времени [Ковтун, 2001, с. 67, табл. 44 А, А1]. Поэтому новоромановская сцена преследования лося медведем на задних лапах гипотетически датируется в диапазоне от синхронного варчинским композициям позднеирменского периода до пред- или раннекулайского (?) (см.: [Там же, с. 48, 52, 124–127]), что соответствует 14С-дате, полученной по кости лося из остатков ритуальной трапезы, – 840–480 гг. до н.э. (2 σ), или IX–V вв. до н.э.

В Северной Азии известны изобразительные подтверждения бытования мифа о космической погоне (см., напр.: [Савинов, 1981, с. 117; Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000, с. 28–29; Дэвлет Е.Г., Дэв-лет М.А., 2005, с. 127–128]) в эпоху бронзы. По мнению Э.А. Новгородовой, «у племен Северо-Западной Монголии второй половины II тысячелетия до н.э. сохранился миф, возникший еще в эпоху ранней бронзы, о похищении солнца и охоте на копытного, его похитившего» [1989, с. 208]. Другие исследователи вслед за А.П. Окладниковым полагают, что он возник в эпоху неолита [Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000, с. 28–29] или позднего неолита – раннего энеолита [Кирюшин, 2002, с. 98].

Хронологически значима скульптурная группа с такой композицией из погребения окуневского могильника Стрелка. Изделие из лосиного рога с изображением голов и шей-спин медведя, лося и еще двух неопределимых зооморфных персонажей, вероятно, являлось атрибутом шаманских камланий. Судя по керамике из этого и соседнего захоронения, имеющей «несомненные признаки андроновского влияния» [Савинов, 1981, с. 114–115, рис. 3, 4], данный комплекс не отно сится к ранним окуневским древностям. Радиоуглеродные даты окуневской культуры укладываются в промежуток с 2520 ± 30 по 1715 ± 65 л.н. [Gorsdorf, Parzinger, Nagler, 2004, p. 88] или по другой процедуре подсчета тех же данных с 2150 по 1750 г. до н.э. [Епимахов, 2005, с. 172; 2007, с. 406], а памятников андроновского времени на среднем Енисее –

Рис. 5. Образ лося в орнаментальной графике раннего железного века. Кижировское городище (по: [Панкратова, Плетнёва, 2012]).

Рис. 6. Образ лося в кулайской металлопластике.

с 1715 ± 65 по 1420 ± 40 л.н. [Gorsdorf, Parzinger, Nagler, 2004, p. 88] или с 1610 по 1410 г. до н.э. [Епи-махов, 2005, с. 172–173]. В другой работе окуневские древности датируются радиоуглеродным методом 2618–1885 гг. до н.э., а памятники андроновского времени – 1744–1407 гг. до н.э. [Svyatko et al., 2009, p. 249–251]. Следовательно, нижняя хронологическая граница североазиатского мифологического сюжета о космической погоне героя, божества или первопредка в образе Медведя за небесным Лосем (Лосихой), по композиции из окуневского памятника с явным андро-новским влиянием – могильника Стрелка, ограничена XVII (XVIII) в. до н.э.

Но на более древнюю предысторию рассматриваемого мифологического сюжета указывают поразительные параллели между скоплением костей лосиных конечностей на Долгой-1 и ирбинскими материалами стоянок Ордынское-1а (Восточная) и Ор-дынское-1б (Западная) в Новосибирском Приобье. Ю.Ф. Кирюшин, разбиравший эти материалы, отмечает: «Среди костей диких животных 90–95 % составили кости лося… На стоянке Ордынское 1б (Западная) обнаружено углубление, где лежали плотной кучкой ко сти нижней части четырех ног лося. На стоянке Ордынское 1а (Восточная) из восьми хозяйственных ям в пяти находились кучки костей ног лося, в одной (№ 7) кости лося и черепки от одного сосуда, в одной (№ 8) 18 клыков и 3 первых шейных позвонка, принадлежащие трем взрослым медведям и двум медвежатам, и только в одной яме лежали кучкой костяные орудия и заготовки для них» [2002, с. 45]. И далее: «В одной из ям в материке лежало много костей ног лося, в другой – три орудия из тазовых костей лося» [Там же, с. 98]. В другой работе также отмечается наличие на стоянке Ордынское-1б многочисленных «ямок с культурными остатками, среди которых обнаружено большое количество костей лося» [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 97]. Возможно, в этих ирбинских материалах нашли отражение еще более древние представления об особой мифологической роли и культовой значимости ног сохатого.

Сакрализация места

Особый статус места расположения Долгой-1 и Новоромановской писаницы обусловлен еще и его диссонансом с гидрографией нижнетомского очага наскального искусства. До Томской писаницы р. Томь с периодическими отклонениями течет с юга на север, затем поворачивает на запад и в основном сохраняет такое направление вплоть до последней, Тутальской пис аницы. Но только не в рассматриваемом месте. После петроглифического местонахождения Крутая-1 река сначала плавно, а затем резко поворачивает на юг и сохраняет южное направление почти до писаницы Висящий Камень, после чего вновь течет на запад. В самом центре этого участка и расположена Новоромановская писаница с Долгой-1 (см. рис. 1).

Мифологические коннотации направления к устью рек в представлениях сибирских аборигенов связаны с Нижним миром, смертью, отсутствием солнца, мраком, холодом и т.п. Повороту течения на запад от первой, Томской писаницы присущи аналогичные символизации, сопряженные с заходом солнца. Но затем вдруг на очень коротком участке все обращается вспять. Вместо того, чтобы течь на север, как большинство сибирских рек (или на запад, как до и после этого), Томь поворачивает на юг, как будто бы устремляясь обратно к истоку. Именно у истока реки, по представлениям многих сибирских народов, находится Верхний мир [Мелетинский, 2006, с. 217; Меле-тинский, Неклюдов, Новик, 2010, с. 148]. На коротком участке движение реки к устью, символизирующему окончание жизни и смерть, меняется на течение в южном направлении к истоку, олицетворяющему рождение, реинкарнацию и начало нового цикла. Следовательно, в таком месте жизнь побеждает смерть. Именно здесь, где река на коротком участке ненадолго поворачивает на юг, обряды возрождения обретали истинный смысл и особую силу. При этом речь идет о месте, где береговые скальные выходы малопригодны для нанесения петроглифов, чем отличаются от скальных плоскостей прочих писаниц р. Томи.

Возможно, подобная символизация юга как олицетворения идеи грядущего возрождения и нового жизненного начала сохранилась и у обских угров. У пелымских манси на похоронах перед опусканием гроба в могилу его крышку открывали, а лицо умершего поворачивали на юг [Очерки…, 1994, с. 371]. С югом и южным направлением у кетов связан образ доброго женского божества Томам, хозяйки птиц и страны, куда они улетают зимовать [Алексеенко, 1967, с. 171]. У иранцев в Авесте южное, «ахуровское» направление считается добрым, счастливым, а северное, «дэвовское», напротив, смертоносным [Стеблин-Каменский, 2009, с. 15].

Поворотом реки означалось место инверсивного потенциала возрождения, соответствующего представлениям о потустороннем мире. Согласно верованиям обских угров, жизнь там схожа с реальной, только время течет вспять. По одному поверью, благодаря этому умерший «доживает» в потустороннем мире до своего дня рождения и возвращается к живым в виде младенца или души [Кулемзин, 1984, с. 155; Очерки…, 1994, с. 379]. По описанию В.Н. Чернецова, у манси после смерти человека его «тень» проживает в Нижнем мире «всю ту жизнь, которую прожил человек на земле… При этом одежду тень носит навыворот и живет обратно: с каждым днем тень становится все моложе, пока наконец не делается ребенком. В результате тень становится совсем маленькой и превращается в керн хамлах» [Источники…, 1987, с. 152]. Именно поэтому можно предположить, что приобщение к подвигу культурного героя или божества на Долгой-1 олицетворяло идею реинкарнации жизненных циклов. Только на этом месте съеденные охотниками лосиные ноги уподобляются отсеченным ногам мифического Лося, становясь залогом воспроизводства и изобилия добычи в новом сезоне. Аналогичное смысловое значение имели восточная, в сторону восхода солнца, экспозиция плоскостей с рисунками и ориентация участников космической погони, обращенных к югу (см. рис. 3, 4).

Заключение

На юго-западной оконечности раскопа, в 7–8 м к западу от цоколя плоскостей Новоромановской писаницы обнаружен каменный ящик (см. рис. 2), по форме напоминающий захоронение эпохи поздней бронзы. Он заполнен бутовочным камнем и достигает уровня скальной поверхности. Сланцевые плиты, образующие длинные стенки подпрямоугольного сооружения, ориентированы по линии ВЮВ – ЗСЗ. Они расположены под небольшим углом к поверхности скалы и лежат на остатках культурного слоя. Под плитами северной стенки обнаружены каменные изделия, связанные с южной периферией рабочей площадки эпохи позднего неолита – энеолита. Поэтому сооружение достоверно моложе ирбинского комплекса. Учитывая впущенность ящика в культурный слой, прорезавший все горизонты доирбинского, вероятная нижняя дата его создания близка крохалёвскому периоду. Хотя он мог быть сооружен и в последующие эпохи, к которым относятся эти горизонты.

Предназначение ящика установить не удалось, но некоторые детали его конструкции указывают на смысловую связь с новоромановскими изображениями и мифокалендарной символикой. «Лицевая», восточная стенка нарушает прямоугольную геометрию конструкции, ориентированной длинной осью по линии ВЮВ – ЗСЗ, и экспонирована строго на восток, что придает каменному ящику трапециевидные очертания. Восточную экспозицию имеют и найденный под слоем фриз с изображением лодки, и подавляющее большинство скальных плоскостей с петроглифами на основном местонахождении Новоромановской писаницы. Это удостоверяет значимость общей ориентации рисунков на восход солнца, под которую скорректирована и экспозиция восточной стенки каменного ящика. Но не менее важна и ориентация его длинной оси по линии ЗСЗ – ВЮВ. На западо-севе-ро-западе солнце заходит между весенним равноденствием и летним солнцестоянием, т.е. с конца марта до середины июня. На востоко-юго-востоке оно восходит между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием, т.е. с конца сентября до второй декады декабря. Смысловое содержание такой ориентационной оси передает идею двух переходных = новогодних сезонов, где «весна» – «осень» означает вехи двух промысловых сезонов и переходы, связующие половины года.