Миграции населения Златоуста в 1920-1930-е гг.

Автор: Журавлева Вера Анатольевна, Мирошниченко Мария Ильинична

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе опубликованных документов и архивов рассматривается миграционное движение населения Златоуста в 1920-1930-е гг. Город представляет интерес тем, что в период промышленной модернизации в нем осуществлялось не новое промышленное строительство, как в крупных городах Урала, а проводилась реконструкция промышленного производства. В условиях сокращения естественного прироста населения миграции стали играть ведущую роль в формировании контингента горожан и обеспечивали быстрый рост жителей Златоуста. Среди переселенцев преобладали представители мужского пола трудоспособного возраста. По социальному положению это были самодеятельные, в основном рабочие и служащие. Основным источником пополнения населения исследуемого города была внутриобластная миграция. Большинство внешних мигрантов были выходцами из сопредельных со Златоустом территорий - Башкирской АССР и Средне-Волжского края. Специфика города заключалась в том, что за счет внутриобластной миграции в город переселялись в основном горожане, а внешней - жители сельской местности. Авторы делают обоснованный вывод, что население Златоуста находилось на второй фазе миграционного перехода.

Историческая демография, промышленная модернизация, урал, городское население, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/147233397

IDR: 147233397 | УДК: 94(470.5) | DOI: 10.14529/ssh200204

Текст научной статьи Миграции населения Златоуста в 1920-1930-е гг.

Одним из основных источников роста горожан являются миграции или механическое движение населения. В XX в. их значимость особенно возросла в связи с уменьшением естественного прироста населения. Проблема миграций на Урале в указанный период получила освещение в работах Г. Е. Корнилова, В. А. Журавлевой, Н. Н. Макаровой, С. В. Павловой, М. Ю. Тараканова и др. [6, с. 190—211; 7, с. 198—226; 8, с. 48—57; 9, с. 210— 226; 10, с. 71—76; 21, с. 26—29]. Но до сих пор нет исследований миграционного движения населения Златоуста. Город интересен тем, что в годы промышленной модернизации, в отличие от Свердловска, Челябинска, Магнитогорска, Нижнего Тагила, в нем не было нового промышленного строительства, осуществлялась масштабная реконструкция имевшегося производства. В данной статье предпринята попытка восполнить этот пробел. В целом развитие миграционных процессов в Златоусте в 1920—1930-х гг. согласуется с концептуальными схемами урбанизации и миграционного перехода от малоподвижного («сидячего») образа жизни в условиях традиционной экономики к нарастанию территориальных перемещений масс населения по мере утверждения индустриального общества [12, с. 16].

В начале XX в. в пополнении жителей Златоуста за счет мигрантов особое значение имели войны, т. к. военная промышленность города требовала все большего количества рабочих рук. Из общего числа пришлого населения Златоуста, насчитывавшего в августе 1918 г. 17 538 чел., прибыли сюда до 1900 г. 2863 чел. или 16,3 %; с 1900 по 1914 гг. (в этот период Россия участвовала в русско-японской войне 1904—1905 гг.) — 4232 чел. или 24,1 %; а во время Первой мировой войны (за 1914—1917 гг.) в Златоуст мигрировало уже 5175 чел. или 29,5 % всех пришлых жителей. Развернувшаяся в стране Гражданская война также способствовала быстрому росту населения города, только за восемь месяцев 1918 г. он пополнился 4407 переселенцами, составившими 25,1 % всех мигрантов. Остальные пришлые (663 чел.) не указали года своего переселения в город [1, л. 641 об.]. В целом первая фаза миграционного перехода, связанная с вовлечением огромных масс населения, была обусловлена не экономическими, а социально-политическими факторами, вызванными войнами и их последствиями.

Вторая фаза миграционного перехода в Златоусте, как и в уральских городах в целом, связана с процессами индустриализации, урбанизации, коллективизации, вызвавшими массовое движение населения из села в город. Она началась с середины 1920-х гг. и длилась до конца 1950-х гг. [8, с. 51]. С 1926 г. миграции в города были тесно связаны с ростом промышленности в условиях разворачивавшейся в регионе индустриализации. Механическое движение стало играть значительную роль в росте населения городов.

В первой половине 1920-х гг. в Златоусте не велась регистрация прибывших и выбывших горожан, о чем писал 15 ноября 1924 г. заведующий городским адресным столом в Златоустовское окружное статбюро. И даже в связи с принятием Уралоблисполкомом решения о переходе на единую систему учета механического движения населения с 1 августа 1925 г. в Златоусте по-прежнему не было систематического учета мигрантов «ввиду большой загруженности работой», как отмечала городская власть в письме в Златокрстатбюро от 12 августа 1925 г. [2, л. 2, 12—13, 15]. Поэтому сохранились только неполные сведения о миграционных процессах в Златоусте за 1924—1925 гг.

Данные табл. 1 [составлена по: 2, л. 3, 5, 7, 9, 15, 17; 3, л. 48; 4, л. 2—3, 7—8; 5, л. 90; 13, л. 28; 15, л. 5 об.; 16, л. 37; 17, л. 5; 19, л. 15; 20, с. 26—27;

-

23 , с. 20—21; 24, с. 50—51] свидетельствуют о том, что масштабы миграций в Златоуст были значительными, особенно с началом первой пятилетки (1928—1932 гг.), когда индустриализация потребовала большого притока рабочих кадров. В условиях новых реалий естественный прирост терял свое былое значение в увеличении численности населения города, что было общеуральской и общесоюзной тенденцией.

По данным табл. 1, наряду с увеличением числа прибывших возросло и число уехавших горожан, но величина оставшихся на постоянное жительство была значительной. Удельный вес осевших мигрантов среди жителей Златоуста увеличился с 10,2 в 1929 г. до 11,3 % в 1930 г., достигнув своего максимума в 26,8 % в 1931 г. В дальнейшем произошло снижение данного показателя до 7,5 % в 1933 г. и 6,9 % в 1934 г. Приживаемость приезжих в Златоусте была на порядок ниже, чем в Челябинске, и составила в 1929 г. 377 чел. на 1000 мигрантов, 1930 г. — 413, 1932 г. — 489, 1934 г. — 427 чел. В Челябинске в 1927 г. на 1000 мигрантов в городе осталось 136 чел., 1928 г. — 350, но уже в 1930— 1932 гг. — в среднем 662 чел., в 1934 г. — 501 чел. [6, с. 199].

В голодном 1932 г., по данным табл. 1, в Златоусте было зафиксировано отрицательное сальдо миграций в 311 чел., но уже в следующем году механический прирост населения города был восстановлен и сохранялся с переменным успехом вплоть до 1940 г., когда вновь была отмечена миграционная убыль горожан.

Вместе с тем отсутствие в городе крупномасштабного промышленного строительства привело к тому, что миграционное движение людских масс в Златоусте уступало городам РСФСР. Если в 1931 г. на 1000 горожан Российской Федерации прибыло 335,3 новоселов [11, с. 52], то Златоуста — 268,2 чел. Однако приживаемость мигрантов в городе оказалась выше, чем по стране в целом. Так, в годы первой пятилетки в СССР в целом на каждую 1000 прибывших в города осело 225 чел., а в Златоусте — 420 чел., во второй пятилетке — соответственно 175 и 290 чел. [рассчитано по: 22, с. 7; данным табл. 1].

Среди прибывших в город и осевших в нем, как и среди выбывших (см.: данные табл. 1), преобладали мужчины, что привело к постепенному выравниванию численности полов в населении Златоуста, а в 1929—1930 гг. — к преобладанию численности мужчин над женщинами. Это не случайно, характер развивавшейся в городе промышленности требовал, прежде всего, мужских рук.

Сохранившиеся статистические данные позволяют выяснить, каким был возраст мигрантов. В основном в Златоуст прибывали лица трудоспособного возраста. К примеру, за 4 месяца 1924 г. мигранты от 18 лет и старше составили 93 %, в 1927 г. доля приехавших в город от 16 лет и старше равнялась 74,2 % [рассчитано по: 2, л. 3, 5, 7; 20, с. 26]. В годы индустриализации удельный вес мигрантов старше 15 лет стал еще выше и колебался в пределах 80,5 (1928 г.) — 88,5 (1935 г.) %, только в 1933 г. он снизился до 74,6 % [рассчитано по: 4, л. 6; 5, л. 90; 14, л. 1; 16. Л. 37; 17, л. 5; 18, л. 39].

Среди перебравшихся на место жительства в Златоуст преобладало самодеятельное население, в 1928 и 1929 гг. его доля составила 78 %. При этом среди имевших самостоятельный доход преобладали рабочие и личная прислуга (в 1928 г. — 39,1 %, 1929 г. — 44,6 %), за ними шли служащие (соответственно — 10,1 и 8,8 %) и хозяева с помогающими

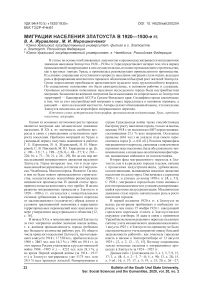

Таблица 1

Динамика миграций населения Златоуста в 1924—1929 гг., чел.

|

Годы |

Прибыло |

Убыло |

Механический прирост / убыль |

||||||

|

Всего |

В том числе: |

Всего |

В том числе: |

Всего |

В том числе: |

||||

|

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

||||

|

1924 * |

1059 |

713 |

346 |

139 |

83 |

56 |

920 |

630 |

290 |

|

1925 ** |

3904 |

2450 |

1454 |

608 |

393 |

215 |

3296 |

2057 |

1239 |

|

1927 |

8019 |

4755 |

3264 |

2848 |

1862 |

986 |

5171 |

2893 |

2278 |

|

1928 |

14 232 |

8548 |

5684 |

6704 |

4198 |

2506 |

7528 |

4350 |

3178 |

|

1929 |

17 286 |

10 640 |

6646 |

10 764 |

6884 |

3880 |

6522 |

3756 |

2766 |

|

1930 |

23 317 |

н. св. |

н. св. |

13 679 |

н. св. |

н. св. |

9638 |

н. св. |

н. св. |

|

1931 |

25 135 |

н. св. |

н. св. |

12 847 |

н. св. |

н. св. |

12 288 |

н. св. |

н. св. |

|

1932 |

12 953 |

н. св. |

н. св. |

13 264 |

н. св. |

н. св. |

–311 |

н. св. |

н. св. |

|

1933 |

10 441 |

н. св. |

н. св. |

3245 |

н. св. |

н. св. |

7196 |

н. св. |

н. св. |

|

1934 |

19 269 |

н. св. |

н. св. |

11 040 |

н. св. |

н. св. |

8229 |

н. св. |

н. св. |

|

1935 |

20 777 |

н. св. |

н. св. |

16 335 |

н. св. |

н. св. |

4442 |

н. св. |

н. св. |

|

1936 |

29 973 |

н. св. |

н. св. |

19 209 |

12 162 |

7047 |

10 764 |

н. св. |

н. св. |

|

1937 |

25 884 |

н. св. |

н. св. |

24 979 |

н. св. |

н. св. |

905 |

н. св. |

н. св. |

|

1938 *** |

20 106 |

н. св. |

н. св. |

17 353 |

н. св. |

н. св. |

2753 |

н. св. |

н. св. |

|

1939 |

17 011 |

н. св. |

н. св. |

13 799 |

н. св. |

н. св. |

3212 |

н. св. |

н. св. |

|

1940 |

11 615 |

6380 |

5235 |

14 277 |

н. св. |

н. св. |

–2662 |

н. св. |

н. св. |

* Данные за октябрь — декабрь 1924 г.

**Данные за январь, июль, август, ноябрь, декабрь 1925 г.

членами семьи (7,1 и 3,4 %). Среди убывших из Златоуста в конце 1920-х гг. также преобладало самодеятельное население (в 1928 г. — 86,4 %, 1929 г. — 82,4 %), большинство уехавших горожан представляли рабочие и личная прислуга (соответственно — 38,1 и 41,9 %), служащие (13,6 и 11 %) и хозяева и помогающие члены семьи (7,1 и 5 %) [23, с. 22; 24, с. 52—53]. В 1930-е гг. отмеченная тенденция сохранилась. В 1933 г. самодеятельные составили 56,5 % от всех прибывших в Златоуст, в первом квартале 1935 г. — 66,3 %. Среди самодеятельных по-прежнему преобладали рабочие, их доля была в 1933 г. 52,8 %, в первом квартале 1935 г. — 46,6 %. За ними шли служащие (соответственно — 21,8 и 25,4 %) [4, л. 6 об.; 18, л. 15].

Статистика второй половины 1920-х — 1930-х гг. позволяет определить, откуда прибывали в Златоуст мигранты. В 1927—1929 гг. основная масса переселившихся в город (63 %) прибыла из-за пределов Уральской области, 0,1 % — из-за границы, остальные — за счет внутриобластной миграции. При этом доля жителей Златоустовского округа среди перебравшихся в Златоуст в 1928—1929 гг. составила 21,7 % против 15,2 % приехавших из других округов Уралобласти. Показательно и то, что из Уральской области приезжали в основном горожане, их удельный вес в 1928—1929 гг. был равен 61,8 % всего механического прироста населения Златоуста за счет внутриобластной миграции; пополнение из других регионов СССР на 71,6 % было представлено переселенцами из сельской местности [20, с. 26—27; 23, с. 20—21; 24, с. 50—51]. В целом, по данным табл. 2 [составлена и рассчитана по: 4, л. 6; 14, л. 1; 17, л. 5; 19, л. 15, 54; 23, с. 20—21; 24, с. 50—51], за семь лет (1928—1929, 1933—1936, 1940 гг.) жители Златоуста пополнились на 52,1 % выходцами из сельской и на 40,7 % из городской местности, остальные мигранты не указали, откуда они прибыли.

Таким образом, механический прирост населения Златоуста осуществлялся за счет перераспределения трудовых ресурсов между индустриальными и неиндустриальными городами, городом и деревней.

Статистика 1930-х гг. позволяет конкретизировать территориальные источники формирования населения Златоуста в 1933—1940 гг. В целом все административно-территориальные образования СССР участвовали в пополнении жителей города, но в разной степени. Были и выходцы из-за границы, однако их доля была крайне мала: в 1933 г. — 0,1 %, 1936 г. — 0,7, а в 1940 г. — всего 0,06 %.

По-прежнему особую роль играли внутриобластные перемещения. В 1933 г. в Златоуст из Уральской области прибыло 4674 чел. или 44,8 % всех мигрантов. После расформирования Уралобласти именно Челябинская область обеспечивала приток в город новых жителей. Так, в первой половине 1935 г. из Челябинской области перебралось в Златоуст 3728 чел. или 36,9 % нового пополнения горожан, в 1936 г. — 10 463 чел. или 34,9 %, 1940 г. — 3651 чел. или 31,4 %; из Свердловской области соответственно — 669 чел. или 6,6 %, 1683 чел. или 5,6 %, 519 чел. или 3,7 % (вместе с приехавшими из Молотовской области, выделившейся из Свердловской в 1939 г.). В пополнении контингента златоустовцев активно участвовала округа города, к примеру, в 1936 г. из района Златоуста в город перебралось 1169 чел. или 3,9 % всех мигрантов этого года. Большинство внешних мигрантов из РСФСР были выходцами из сопредельных со Златоустом территорий — Башкирской АССР и Средне-Волжского края. Из Башкирии прибыло в 1933 г. 19,5 % мигрантов, в первой половине 1935 г. — 11,9, в 1936 г. — 17,5, в 1940 г. — 14,4 %; из Средне-Волжского края соответственно — 9,6; 10,2; 12 и 10,2 %. В целом из уральских областей в Златоуст перебирались в основном горожане, а из других регионов — жители сельской местности. Так, в первой половине 1935 г. горожане составили 63,8 % мигрантов из Челябинской и Свердловской областей и только 39,2 % из других территорий страны [рассчитано по: 13, л. 28; 17, л. 12—13; 18, л. 54].

В 1933—1940 гг. подавлявшее большинство мигрантов было из РСФСР. Из других республик СССР население Златоуста пополнялось прежде всего выходцами с Украины и Казахстана. Доля жителей УССР среди мигрантов поднялась с 2 % в 1933 и 1936 гг. до 2,6 % в 1940 г.; удельный вес прибывших из Казахской ССР составил в 1933 и 1940 гг. 2,2 %, но в 1936 г. он снижался до 1,2 %. Остальные территории СССР не играли существенной роли в формировании контингента жителей Златоуста. Приехавших в город на постоянное место жительства из-за границы было крайне мало — в 1933 г. всего 11 чел., 1940 г. — 8 и только в 1936 г. — 220 чел. [рассчитано по: 13, л. 28; 17, л. 12—13; 18, л. 54].

Таблица 2

Источники миграции населения Златоуста в 1928—1940 гг.

|

Годы |

Всего прибыло в Златоуст, чел. |

Источники миграции: |

|||||

|

город |

село |

неизвестно откуда |

|||||

|

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

||

|

1928 |

14 232 |

5701 |

40,1 |

8401 |

59,0 |

130 |

0,9 |

|

1929 |

17 286 |

6985 |

40,4 |

9938 |

57,5 |

363 |

2,1 |

|

1933 |

10 441 |

4155 |

39,8 |

5619 |

53,8 |

667 |

6,4 |

|

1934 |

19 269 |

8058 |

41,8 |

9470 |

49,2 |

1741 |

9,0 |

|

1935* |

13 738 |

5150 |

37,5 |

4952 |

36,0 |

3636 |

26,5 |

|

1936 |

29 973 |

12 290 |

41,0 |

16 697 |

55,7 |

986 |

3,3 |

|

1940 |

11 615 |

5124 |

44,1 |

5640 |

48,6 |

851 |

7,3 |

Таким образом, в 1920—1930-е гг. население Златоуста формировалось в основном за счет миграции, которая в условиях обозначившегося тренда к снижению воспроизводства горожан приобретала все большее значение. Она обеспечивала быстрый рост численности горожан в период форсированной индустриализации Урала, в том числе и во время демографической катастрофы начала 1930-х гг. На протяжении всего рассматриваемого периода среди мигрантов преобладали представители мужского пола трудоспособного возраста. По социальному положению это были самодеятельные, в основном рабочие и служащие. Основным источником пополнения населения Златоуста была внутриобластная миграция. Город находился на второй фазе миграционного перехода.

Список литературы Миграции населения Златоуста в 1920-1930-е гг.

- АЗГО. Ф. Р-107. Оп. 1. Д. 98.

- АЗГО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 230.

- АЗГО. Ф. Р-242. Оп. 1. Д. 2.

- АЗГО. Ф. Р-242. Оп. 1. Д. 74.

- АЗГО. Ф. Р-242. Оп. 1. Д. 101.

- Журавлева, В. А. Источники формирования городского населения Урала в 1920—1930-е гг. / В. А. Журавлева. — Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. — 242 с.

- Корнилов, Г. Е. Восточный поворот: миграции населения на Урал и с Урала в XX веке / Г. Е. Корнилов // Демографическая история России и регионов : сб. науч. тр. — Екатеринбург : УрО РАН, 2018. — С. 198—226.

- Корнилов, Г. Е. Миграционное движение и формирование населения Урала в первой половине XX в. / Г. Е. Корнилов // Уральский исторический вестник. — 2012. — № 2 (35). — С. 48—57.

- Корнилов, Г. Е. Миграционные связи Уральской области (по материалам Всесоюзной переписи 1926 года) / Г. Е. Корнилов, О. В. Павлова // Уральский исторический вестник. — 2003. — Вып. 9. — С. 210—226.

- Макарова, Н. Н. Механизмы формирования населения нового города в условиях форсированной индустриализации (по материалам Магнитогорска) / Н. Н. Макарова // Уральский исторический вестник. — 2011. — № 1 (30). — С. 71—76.

- Московский, А. С. Формирование городского населения Сибири (1926—1939 гг.). / А. С. Московский, В. А. Исупов. — Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1984. —168 с.

- Население Урала. XX век. История демографического развития /отв. ред. В. В. Алексеев. — Екатеринбург : Екатеринбург, 1996. — 212 с.

- ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 4. Д. 1119.

- ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 4. Д. 1122.

- ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 5. Д. 496.

- ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 486.

- ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 17. Д. 7.

- ОГАЧО. Ф. Р-1055. Оп. 1. Д. 108.

- ОГАЧО. Ф. Р-1055. Оп. 1. Д. 111.

- Статистический справочник. 1929 г. — Златоуст : Изд. Златокрстатотдела, 1929. — 276 с.

- Тараканов, М. Ю. Население Нижнего Тагила в конце XIX — первой половине XX в. / М. Ю. Тараканов // Уральский исторический вестник. — 2008. — № 1 (18). — С. 26—29.

- Труд в СССР : стат. справочник. — Москва : ЦУНХУ Госплана СССР и В/О Союзоргучет, 1936. — 386 с.

- Уральское хозяйство в цифрах. 1929 г. : кратк. стат. справ. — Свердловск: Уралоблстатотдел, 1929. — 587 с.

- Уральское хозяйство в цифрах. 1930. — Вып. 1. — Свердловск: Изд. Статсектора Уралплана, 1930. — 223 с.