Миграция населения как фактор демографической безопасности региона (на примере Волгоградской области)

Автор: Потапов Тимофей Николаевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные тенденции в сфере миграции населения на территории Волгоградской области в контексте их влияния на демографическую безопасность региона. На основе анализа статистической информации установлены количественные, образовательные, возрастные, территориальные параметры миграционных потоков на территории Волгоградской области и возникающие в связи с ними риски. В результате проведенного анализа установлено, что ситуация как в сфере миграции населения, так и по основным демографическим показателям в целом на территории региона остается крайне напряженной. Дается прогноз дальнейших демографических изменений с учетом установленных тенденций, предлагаются рекомендации по замедлению миграционного оттока населения с территории Волгоградской области. Заключается, что сохранение человеческого потенциала регионов должно стать основой обновленной государственной демографической политики.

Миграционная политика, демографическая безопасность, статистика демографических перемещений, миграционные потоки, демографические риски

Короткий адрес: https://sciup.org/149142154

IDR: 149142154 | УДК: 314.7(470.45) | DOI: 10.24158/tipor.2023.3.10

Текст научной статьи Миграция населения как фактор демографической безопасности региона (на примере Волгоградской области)

Феномен перемещения населения на новые территории наблюдался на всем протяжении истории человечества, поэтому изучение миграции нашло широкое распространение в научной среде. Особенность данного социального феномена заключается в его многомерности. Различные аспекты миграционных процессов могут рассматриваться в рамках экономики, юриспруденции, политологии, социологии и других наук. Этим объяснимо значительное количество терминологических определений и концептуальных подходов к понятию «миграция». Приведем некоторые из них.

Л.Л. Рыбаковский отмечал, что «миграция – территориальные перемещения, представляющие серии событий, локализованных в пространстве и времени, совершаемые только между разными населенными пунктами, причем эти перемещения фиксируются тем или иным способом» (Рыбаковский, 2003: 191).

Т.И. Заславская определяла рассматриваемое явление как географическую подвижность населения, перемещение его из одних населенных пунктов в другие (Заславская, 1970: 11).

По мнению В.И. Переведенцева, «в широком смысле миграция населения представляет собой совокупность всяких перемещений людей в пространстве (от работы до дома, в торговые, зрелищные предприятия и др.). В узком смысле миграция населения – перемещение людей по территории, которое неразрывно связано со сменой ими мест жительства на относительно продолжительный срок» (Переведенцев, 1975: 9).

Особенно актуальным изучение миграции стало в XX веке. Среди причин, обусловивших усиление процессов перемещения населения в этот период, можно отметить: ускорение научнотехнического прогресса, вооруженные конфликты, нарастание социального и экономического неравенства, резкий рост численности населения Земли.

Неконтролируемая миграция для принимающей страны несет с собой не только перспективы экономического роста за счет притока дешевой и в целом непритязательной в быту рабочей силы, но и новые вызовы национальной безопасности (Глушкова, Хорева, 2014). Например, прибывающие в Россию трудовые мигранты из экономически неблагополучных стран Средней Азии повышают риск распространения на нашей территории идей радикального исламизма, а также создают условия для формирования в обществе скрытого леворадикального запроса, вызванного чувством социальной несправедливости (Morozov, 2019).

Говоря про мультидисциплинарный характер изучения миграционных процессов, нельзя не отметить их коренную связь с демографической наукой, анализирующей перемещения человеческих масс как в рамках общетеоретических позиций, связанных с видами, показателями, законами, динамикой миграции, так и в рамках специальных исследований, посвященных отдельным ее параметрам (половозрастным, этническим, конфессиональным).

Одним из перспективных и актуальных для современной России направлений исследований, находящихся на стыке демографии и политологии, являются научные изыскания в области демографической безопасности, под которой понимается «функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса» (Дроздова, Бардаков, 2021: 15).

В этой связи миграция как сложный социально-экономический процесс, включающий в себя половозрастные, этнические, ценностно-психологические, параметры, безусловно, может являться составной частью исследований в области демографической безопасности.

Современная Россия – страна с самой большой территорией и с самой протяженной в мире границей – не могла не быть вовлечена в процессы внешней и внутренней миграции. Распад СССР, переход от плановой экономики к рыночной, этноконфессиональные конфликты в бывших советских республиках, резкое падение жизненного уровня населения привели к масштабным волнам миграции. Именно перемещения социальных групп из бывших советских республик позволяли отчасти компенсировать огромную естественную убыль населения, наблюдавшуюся в 1990-е – начале 2000-х гг. С 1991 по 2001 гг. она составила 7,6 млн чел.1 при миграционном приросте в 4,1 млн чел.2 В конце XX в. внутрироссийские перемещения граждан претерпели значительную деградацию.

Для внутренней миграции в современной России характерно уменьшение масштаба и интенсивности процесса. Изменился и вектор межрегионального внутреннего переселения. Миграционные потоки стали направляться из северных и восточных окраин страны в центральные и южные регионы3. Это связано с проблемой, обнажившейся в связи с переходом к рыночной экономике, а именно – с дифференциацией российских регионов по уровню жизни и экономическому потенциалу, что в свою очередь отразилось и на миграционных маршрутах.

В новых экономических условиях у Волгоградской области обнаружился ряд конкурентных преимуществ, которые не только способствовали закреплению в регионе существующих трудовых ресурсов, но и привлекли высококлассных специалистов из других субъектов страны и соседних стран. К ним следует отнести:

-

– мощную промышленную и производственную базу, включающую в себя предприятия как тяжелой, так и легкой промышленности;

-

– выгодное географическое местоположение и широкие транзитные возможности (прохождение через территорию области межрегиональных и международных маршрутов нескольких видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, речного и авиационного);

-

– развитую коммунальную инфраструктуру;

-

– наличие крупных и разнопрофильных высших и среднеобразовательных учреждений.

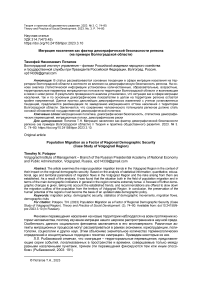

Однако, несмотря на указанные преимущества, на территории региона уже много лет наблюдается деградация производственного потенциала. Например, по данным комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, по состоянию на 2020 г. на территории региона находятся 12 проблемных предприятий. С 2012 г. количество работников на них сократилось на 18 тыс. чел.1 Данные тенденции не могли не сказаться на миграционных потоках, направленных из Волгоградской области. На территории региона наблюдается стабильный миграционный отток населения. Максимальных значений он достиг в 2012–2017 гг.2

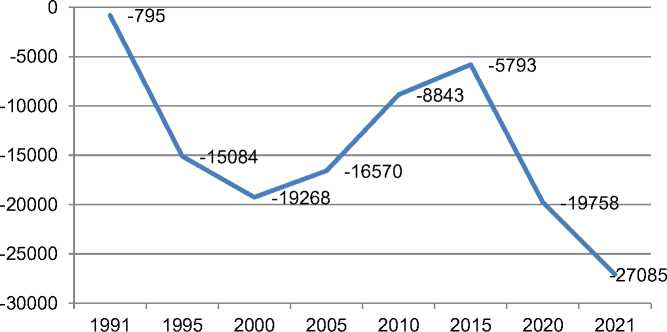

Рисунок 1 – Общие итоги миграции населения на территории Волгоградской области в 2011–2021 гг.

Обращает на себя внимание положительное сальдо миграции в 2020–2021 гг., однако основная причина данных изменений по сравнению с предыдущими годами кроется в распространении коронавирусной инфекции и введенных в связи с ней ограничительных мер. Например, 1 апреля 2020 г. был принят Федеральный закон № 99–ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий ответственность «за действия (бездействия) совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)»3. Кроме того, нормативно-правовые акты, ограничивающие свободу перемещения, приняли и субъекты РФ. Так, 31 марта 2020 г. вышло постановление губернатора Волгоградской области № 233 «Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в котором устанавливался особый порядок передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-194.

В подтверждение гипотезы о пандемийном характере сдерживания миграции на территории Волгоградской области обратимся к статистике 2022 г., когда меры ограничительного характера, касающиеся коронавируса, были практически в полном объеме отменены. За три квартала

2022 г. число выбывших с территории Волгоградской области составило 39 501 человек, тогда как число прибывших – 35 713. Соответственно, миграционный отток в этот период составил 3 788 человек1. По итогам 2022 г. на территории Волгоградской области наблюдался миграционный отток населения, что соответствовало трендам «предкоронавирусных» годов.

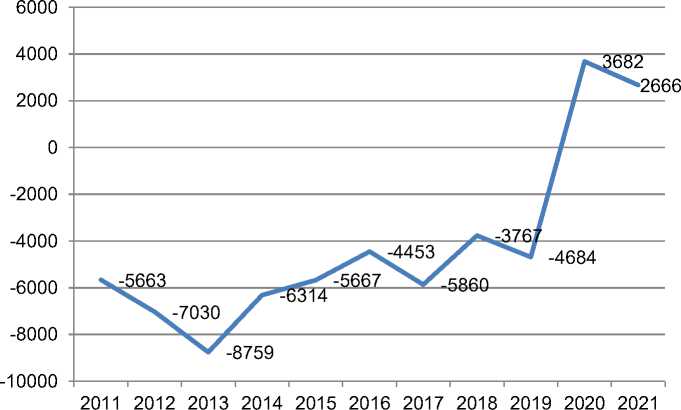

Дополнительно рассмотрим миграционные показатели в соседних регионах, которые имеют схожие с Волгоградской областью тенденции миграционного оттока населения, а именно – Астраханской области2 и Республики Калмыкии3.

Рисунок 2 – Миграция населения на территории Астраханской области и Республики Калмыкии в 2017–2021 гг.

Как видно из представленного графика, указанным регионам не удалось выйти на положительное сальдо миграции, между тем отток населения из них серьезно сократился, что подтверждает тезис о том, что распространение коронавирусной инфекции стало фактором торможения миграционной активности населения.

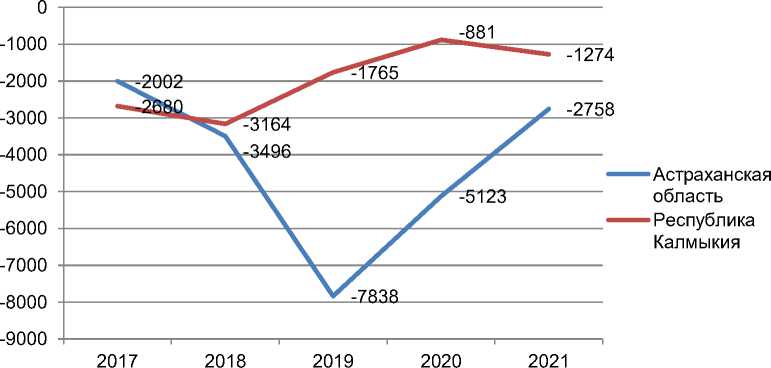

Важнейшей угрозой демографической безопасности для современной России является естественная убыль населения. В контексте рассматриваемой темы анализ этого показателя позволяет ответить на вопрос, покрывает ли естественный прирост населения миграционный отток или естественная убыль населения в совокупности с миграционным оттоком усиливает демографический кризис на территории региона. Необходимо отметить, что регионы, в которых наблюдается естественный прирост населения, являются «уникальными» ввиду того, что с 1991 г. естественная убыль населения в России составила более 15,6 млн человек с двумя ярко выраженными периодами падения: в начале 1990-х гг. и с 2016 г.4

Рисунок 3 – Естественный прирост населения России в 1991–2021 гг.

Примерами регионов, в которых наблюдается стабильный естественный рост населения, перекрывающий миграционный отток населения, являются: Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика (табл. 1)1.

Таблица 1 – Естественный прирост и миграционный отток населения на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики в 2017–2021 гг. (чел.)

|

Чеченская Республика |

Республика Дагестан |

Кабардино-Балкарская Республика |

||||

|

ЕП |

МО |

ЕП |

МО |

ЕП |

МО |

|

|

2017 |

24 865 |

–2 749 |

34 701 |

–12 716 |

3 771 |

–2 397 |

|

2018 |

23 528 |

–3 558 |

33 249 |

–11 008 |

3 759 |

–3 368 |

|

2019 |

23 429 |

–1 654 |

31 036 |

–6 304 |

2 704 |

–573 |

|

2020 |

20 474 |

–1 187 |

27 301 |

–4 519 |

1 761 |

–876 |

|

2021 |

20 569 |

–2 174 |

24 053 |

–3 499 |

1 046 |

250 |

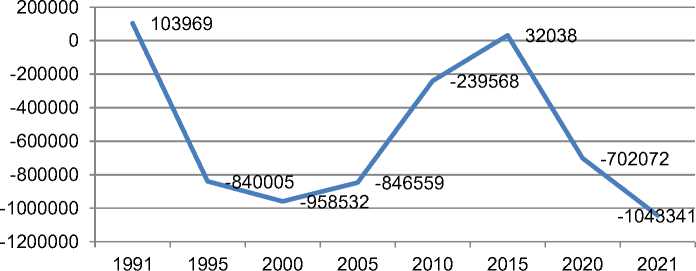

Говоря про Волгоградскую область, следует отметить, что регион относится к числу субъектов РФ, в которых наблюдается превалирующая естественная убыль населения2.

Рисунок 4 – Естественный прирост населения Волгоградской области в 1991–2021 гг.

Как можно наблюдать, динамика естественного движения населения на территории Волгоградской области практически идентична общероссийской, что в совокупности с тенденцией к возвращению миграционного оттока населения позволяет говорить о том, что в настоящее время регион находится в самой тяжелой демографической ситуации за все постсоветское время.

Фактором, способным еще больше усугубить сложившуюся демографическую ситуацию, является отток из региона населения, находящегося в трудоспособном возрасте, способного производить региональный продукт и осуществлять репродуктивную функцию. Рассматривая возрастной состав мигрантов с территории Волгоградской области, отметим, что основной отток населения приходится на группы 25–29 лет, 30–34 года, 35–39 лет, т.е. включает наиболее трудоспособных и репродуктивно активных граждан (табл. 2).

Таблица 2 – Миграция населения по возрастным группам на территории Волгоградской области в 2017–2021 гг. (чел.)3

|

0–15 лет |

25–29 лет |

30–34 лет |

35–39 лет |

|

|

2017 |

–1 395 |

–1 112 |

–1 286 |

–789 |

|

2018 |

–941 |

–995 |

–801 |

–427 |

|

2019 |

–926 |

–681 |

–773 |

–575 |

|

2020 |

29 |

391 |

340 |

542 |

|

2021 |

–130 |

126 |

42 |

113 |

1 Миграционный прирост населения по полу, возрасту и потокам передвижения [Электронный ресурс] // Витрина статистических данных. URL: (дата обращения: 21.11.2022).

2 Демография …

3 Миграционный прирост населения по полу, возрасту и потокам передвижения …

Несмотря на миграционный прирост по обозначенным возрастным группам в 2020 и 2021 гг., на основе актуальных данных ожидается, что миграционные потоки вскоре вновь приобретут отрицательные значения (об этом свидетельствует начавшееся уже в 2021 г. падение показателя). Также обращает на себя внимание отрицательный показатель миграции среди возрастной группы 0–15 лет. Таким образом, можно сказать, что миграционный отток населения с территории Волгоградской области носит не только индивидуальный, но и семейный характер, что в дальнесрочной перспективе еще более усугубит демографическую ситуацию на территории региона.

При сохранении существующих тенденций в сфере миграции и естественного движения населения Волгоградской области угрожает «японизация» демографической ситуации, при которой в структуре населения всю большую часть начинают занимать граждане пенсионного возраста, наблюдается крайне низкая рождаемость (например, по состоянию на 2021 г. суммарный коэффициент рождаемости (СКР) на территории Волгоградской области составил 1,28, тогда как по России в целом – 1,5), необходимым условием поддержания экономики становится привлечение мигрантов, в том числе из стран ближнего зарубежья1. Уже на протяжении 5 лет страной-лидером по количеству поставляемых на территорию Волгоградской области переселенцев является Республика Армения (более 4,4 тыс. чел. за период 2017–2021 гг.). Также среди зарубежных стран, из которых прибывает наибольшее количество мигрантов в рассматриваемый регион, стоит отметить Республику Азербайджан и Республику Таджикистан (более 2,5 тыс. чел.)2.

Увеличение в демографической структуре области количества граждан, этнически и религиозно отличающихся от коренного населения региона, может привести к возникновению следующих рисков:

-

– увеличению роста этнических и религиозных конфликтов;

-

– ухудшению криминогенной ситуации в регионе;

-

– возникновению «иммигрантских сегментов» экономики;

-

– падению интеллектуального потенциала региона (Дроздова, Бардаков, 2021: 34).

Таким образом, выявленные тенденции позволяют говорить о системном демографическом кризисе на территории Волгоградской области, сопровождающемся естественной убылью населения, возвращением тенденции его миграционной убыли, низкими показателями рождаемости, что прямо противоречит сущности демографической безопасности как состояния улучшения половозрастных характеристик популяции человеческого сообщества (пропорциональность мужской и женской части населения, преобладание лиц молодого возраста над пожилыми и т.д.).

В заключение стоит отметить, что миграция является одним из самых показательных индикаторов привлекательности территории. К сожалению, в настоящее время в Российской Федерации таковыми можно назвать лишь ограниченное число субъектов и городов. Это делает актуальным более масштабный вопрос – о пересмотре государственной политики в сфере пространственного развития страны и решении целого комплекса проблем, связанных с экономическим, социальным, экологическим состоянием регионов, в которых наблюдается миграционный отток населения. Разумеется, это невозможно сделать силами исключительно субъекта федерации, особенно если в его бюджете высока доля финансовых поступлений в виде дотаций и субсидий из финансовой системы РФ. Например, в структуре доходов Волгоградской области доля безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций из бюджетной системы РФ) возросла с 24,2 % в 2018 г. до 34,1 % – в 2021 г.3 Однако это не значит, что регион не может содействовать сокращению миграционного оттока населения. Прежде всего, необходимо использовать местные механизмы по расширению действующих и созданию на территории области новых производств и рабочих мест (предоставление налоговых преференций, льгот по аренде земли, расширение деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков, особых экономических зон). Кроме того, приобретает особую важность взаимодействие с федеральными органами власти в части поддержки реализации крупных инфраструктурных проектов.

В настоящее время Россия вынуждена противостоять геополитическому давлению со стороны стран «коллективного Запада» (Морозов, 2022), по степени накала русофобии и сплоченности ее носителей, пожалуй, не имеющего аналогов в истории. События 2022 г., наряду с очевидными вызовами в сфере военной, экономической, промышленной, технологической безопасности, явственно обозначили важность использования внутренних резервов для развития страны. Данный факт заставляет по максимуму использовать весь потенциал каждого субъекта страны, важнейшим из которых в XXI веке является человеческий. Именно поэтому сохранение и сбережение населения должно стать приоритетом государственной политики.