Миграционные процессы в Республике Крым и г. Севастополе: тенденции и факторы

Автор: Страшко Екатерина Викторовна, Шкайдерова Татьяна Викторовна, Намханова Маргарита Валентиновна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обобщая научные подходы к изучению миграции, отметим, что это сложное общественное явление можно описать только на базе комплексного междисциплинарного подхода, объединяя, синтезируя теоретические постулаты разных научных сфер. При этом необходимо учитывать, что, о каких бы видах миграционного движения мы не рассуждали, в центре внимания остаётся фактор экономической целесообразности, механизма рынка труда. Однако последнее вовсе не означает, что любая миграция является предметом экономической науки. Её сфера изучения распространяется только на перемещения граждан, обусловленные переменой рабочих мест, поиском достойного уровня заработной платы, стремлением к решению жилищного вопроса. Отметим, что учет подобных факторов не может объяснить внутренние миграционные потоки России, в частности, в Республику Крым и Севастополь. Миграция выступает как комплексное явление, охватывающее самые различные аспекты, связанные с перемещением населения, поэтому необходим многофакторный анализ, требующий комплексных методов и междисциплинарного подхода. Исходя из этой пресуппозиции, многофакторное описание региональной асимметрии миграционных процессов, показателей их мощности, интенсивности и результативности является актуальным.

Миграционные процессы, внутренняя миграция, факторы миграционной привлекательности, миграционная асимметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/149143019

IDR: 149143019 | УДК: 325.1 | DOI: 10.24158/spp.2023.6.6

Текст научной статьи Миграционные процессы в Республике Крым и г. Севастополе: тенденции и факторы

,

,

Введение . Кризис – это лейтмотив XX–XXI вв. Человек современной эпохи не рассматривает свою жизнь в исторической перспективе, живет одним днем, он нацелен только на сиюминутную выгоду, успех, «его горизонты ограничены ежедневным существованием» (Штомпка, 1996: 58–59).

При этом снижается значимость традиции, ее ценностей – это цена урбанизации, мобильности, глобализма, влияния СМИ и т.п. Происходит утрата современным человеком его индивидуальной идентичности, разрушение групповых привязанностей, а также размывание индивидуальных различий. «Межличностные связи – территориальные, этнические, религиозные или классовые – разрываются, индивиды становятся изолированными, лишаются корней» (Штомпка, 1996: 112).

Даная пресуппозиция обусловила тектонические изменения «механического движения» граждан, выдвинула на первый план проблему человеческого капитала. Как известно, количественные и качественные характеристики населения предопределяют развитие и конкурентоспособность экономики любой страны в современном «антитрадиционном» мировом сообществе. Важнейшей демографической переменой стало повышение миграционной подвижности населения, что в свою очередь привело к плохо контролируемым процессам, провоцирующим социально-экономическую асимметричность, обусловленную также современными геополитическими процессами и глобальными переменами мирового устройства. При этом миграция превращается в неотъемлемый структурный компонент глобальной экономики, обеспечивая новую форму взаимозависимости государств – миграционную (Ивахнюк, 2016).

Миграция как многофакторное явление становится интересной для широкого круга исследователей. В научной литературе представлены демографический, социологический, исторический, философский, юридический, экономический подходы к ее изучению. В итоге современная миграционная теория представляет собой набор слабо структурированных концепций, кардинально отличающихся подходами и методологией анализа соответствующих научных областей.

Основная часть . Анализ исследований отечественных и западных ученых показал, что, несмотря на большое количество работ, тема требует дальнейшей разработки. Рассмотренные нами теории миграции не могут объективно объяснить все причины и факторы миграционных процессов – как внутренних, так и внешних, что обуславливает необходимость дальнейших теоретических изысканий. Исследовательский интерес представляет также ассиметричная миграционная обстановка в таких субъектах РФ, как Республика Крым и г. Севастополь.

Численность населения Севастополя за период 2016-2020 гг. увеличилась более чем на 23 % и продолжает расти1. Регион стал лидером рейтинга регионов РФ по демографии и сохраняет этот статус на протяжении последних 4 лет с 2019 по 2022 гг.2 Отметим, что на втором месте по приросту численности населения – Ингушетия (5,36 % за три года), на третьем – Чечня (4,08 %)3 (табл. 1).

Таблица 1 - Рейтинг регионов РФ по демографии 2019-2022 гг.

(Республика Крым и г. Севастополь) 4

|

Место в рейтинге 2022 г.д |

Регион |

Прирост/убыль населения за 2019–2022 гг., % |

Численность населения на 1 января 2022 г. |

Естественный прирост населения 2019–2022 гг., тыс. чел. |

Миграционный прирост населения 2019–2022 гг., тыс. чел. |

|

1 |

г. Севастополь |

17,79 |

522,1 |

–6,89 |

85,81 |

|

28 |

Республика Крым |

-0,81 |

1 896,4 |

–36,89 |

30,74 |

Так, исходя из статистических данных, население г. Севастополя увеличилось за 4 года более чем на 85 тыс. чел., тогда как в Республике Крым данный показатель составил около 30 тыс. чел.5 Учитывая тенденции естественного прироста населения обоих регионов, можно сделать вывод, что увеличение численности жителей Севастополя произошло из-за миграционных потоков, интенсифицировавшихся в данном конкретном регионе, притом что в Крыму в целом наблюдался отток населения в рассматриваемый период.

Происходящие процессы не могут не привлечь исследовательского внимания к данной теме, учитывая, что обозначенные регионы являются соседями и по многим параметрам, включая долгосрочный международный санкционный режим, являются схожими. Так что же может послужить факторами притяжения привлекательности для одного региона и выталкивания для другого? Попытаемся объяснить данный социальный факт с помощью миграционных теорий из разных отраслей науки, поскольку подобная проблема должна иметь междисциплинарный подход к исследованию и анализу.

Несмотря на появление множества миграционных концепций за последние 50 лет, наибольшую популярность получила теория «притяжения – выталкивания» (push – pull), которая предполагает, что человек принимает решение о миграции в зависимости от: 1) факторов, определяемых районом/страной выбытия; 2) условий района/страны назначения; 3) так называемых «промежуточных обстоятельств» (расстояние, развитие транспортной сети, миграционная политика и т. д.). Иными словами, на основе информационных потоков о притягивающих и выталкивающих факторах принимаются решения людей о миграции (Lee, 1966). Поскольку на миграционные процессы влияет огромное количество обстоятельств, рассмотреть их все не представляется возможным, остановимся на самых значимых факторах, влияющих на принятие решения индивидов о миграции. Так, например, такой показатель, как заработная плата, имеет наибольший вес в плане притягивания мигрантов в регион. Рассмотрим этот показатель для исследуемых регионов.

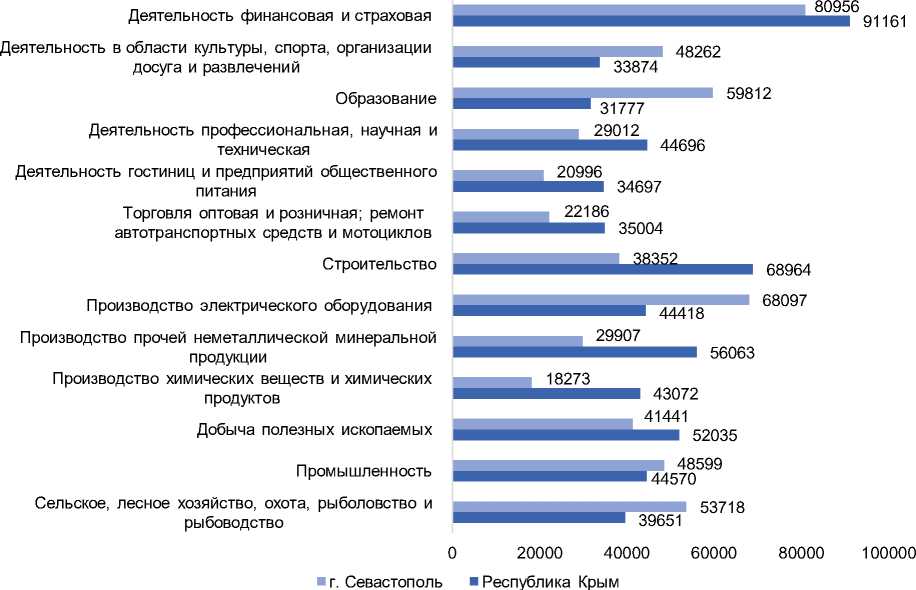

Среднедушевая заработная плата в Республике Крым на 01.2022 г. составила 42 016 руб., тогда как в г. Севастополе – 42 574 руб.1 Разница между исследуемыми показателями составляет около 1 %, из чего следует вывод, что данный фактор не может являться стимулом для миграции в г. Севастополь, если рассматривать его с точки зрения средних показателей. Однако если изучить структуру заработной платы по отраслям, мы можем увидеть значительную разницу между регионами (рис. 1).

Рисунок 1 – Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности в г. Севастополе pа октябрь 2022 г. 2

Исходя из проведенного анализа средней заработной платы по видам экономической деятельности в исследуемых субъектах РФ, можно отметить, что, несмотря на незначительную разницу показателя в среднем по экономике, межрегиональные различия в доходах работников по отраслям имеют выраженный разрыв. Обращает особое внимание разница в отраслях: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (несоответствие более 50 % в пользу г. Севастополя), химическая отрасль и строительство (около 100 % в пользу Республики Крым), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений и сфера образования (от 80 до 100 % соответственно в пользу г. Севастополя), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (около 70 % в пользу Республики Крым).

Таким образом, можно предположить, что решение о миграции (трудовой) принимается на индивидуальном уровне и зависит не столько от привлекательности места назначения, сколько от того, соответствуют ли субъективные характеристики потенциального мигранта (его квалификация, возраст, образование, здоровье и т. д.) потребностям принимающего региона, особенностям его экономики и рынка труда. Структурные различия между регионами в народном хозяйстве могут лишь отчасти объяснить причины наблюдаемых миграционных процессов.

Роль демографического и экологического факторов в качестве выталкивающих также можно опровергнуть, поскольку в случае с Севастополем, с плотностью населения 483,83 чел. на 1 км² против 73 чел. на 1 км² в среднем по Крыму можно говорить о присутствии типичного для современности явления движения с малонаселенных и экологически благоприятных регионов в более населенные с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако стоит отметить города Республики Крым, в которых плотность населения более чем в три раза превышает показатель соседнего субъекта РФ, – Симферополь (3 298 чел. на 1 км²), Евпатория (1 858 чел. на 1 км²), Джанкой (3 298 чел. на 1 км²), Красноперекопск (1 091 чел. на 1 км²), Керчь (1 402 чел. на 1 км²)1.

Город Севастополь, несмотря на относительно небольшую численность населения, имеет очень внушительные размеры, его площадь – более 1 079 квадратных километров, что ставит регион в списке городов РФ с территорией более 100 км на 5 место после Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (по убыванию)2. При условии развитости городской инфраструктуры, а также наличия экономических и социальных возможностей (образование, работа, здравоохранение, предпринимательство, развлечения) мигранты могут рассматривать данный фактор как фактор притяжения, нивелируя социальные издержки переизбытка населения.

Применительно к микроуровневой неоклассической теории миграции, которая представляет переселенцев как рациональных индивидов, которые принимают решение о миграции на основе сопоставления ожидаемых выгод и предполагаемых издержек (cost-benefit ap-proach), следует обратить внимание, что в условиях свободного выбора и доступности информации субъекты направятся туда, где они смогут в наибольшей степени проявить свои профессиональные навыки и заработать больше денег, а также понести минимальные из возможных издержек (Harris, Todaro, 1970).

Традиционно к последним эксперты относят высокую стоимость переселения, дороговизну жилья и его аренды, например, затраты на переезд и обустройство, а также «психологические издержки» миграции, связанные с разлукой с родными, разрывом с привычной социальной средой и т. д. Так, в качестве издержек с сугубо экономической точки зрения обращает на себя внимание решение жилищного вопроса мигрантов, исходя из стоимости готового жилья и аренды в исследуемых регионах.

Согласно данным рынка недвижимости, стоимость кв. м жилья в Севастополе на март 2023 г. составляла 92 274 руб., тогда как в самом населенном городе Крыма Симферополе этот же показатель составил 82 734 руб.3 Средняя стоимость аренды жилья в Севастополе и Симферополе оказалась на уровне 31 287 и 22 194 руб./месяц соответственно4. Разница в издержках как на аренду, так и на покупку недвижимости в исследуемых регионах достигает 10–50 % не в пользу г. Севастополя.

Индекс цен потребительских и непотребительских товаров у рассматриваемых регионов показывает незначительную разницу в 0,3 %, что существенным образом не влияет на решение мигрантов о выборе региона по данному фактору. А вот анализ цен на большинство жилищнокоммунальных услуг показал разницу этого вида издержек не в пользу Севастополя, например, услуги горячего водоснабжения в Республике Крым обходятся почти в 2 раза дешевле, чем в городе Севастополе (126 и 233 руб. за куб. м соответственно)1. Данные факторы также не могут объяснить причин выбора места переселения в пользу одного из регионов нашего анализа.

Согласно структурно-историческому подходу, а именно теории мировых систем (Petras, 1981; Sassen, 1998) и концепции нового международного экономического порядка применительно к внутренней миграции, она интерпретировалась как результат асимметричного развития в результате распространения капиталистических производственных отношений и как фактор, еще более способствующий неравенству (Massey et al., 1998).

Представители теории рассматривают разделение мира на более и менее развитые страны, которые имеют разный доступ к ресурсам развития, и капитализм, проникая в последние и втягивая их в международные миграционные потоки, лишь усугубляет это неравенство. Применительно к анализируемым регионам можно констатировать следующее. С 2014 г. в г. Севастополе, как и в Республике Крым, действует режим международных санкций, следствием которого является отсутствие на полуострове международных компаний, федеральных торговых сетей, запрет ввоза и вывоза в ЕС продукции из Крыма и Севастополя, инвестиций в инфраструктуру и туризм регионов, а также экспорта товаров и технологий, которые могут быть использованы на транспорте, в энергетике или нефтяной промышленности, отсутствие международного транспортного сообщения и многое другое. В этих условиях применить структурно-исторический подход к исследуемым регионам крайне затруднительно, однако в сравнительном аспекте между самими субъектами, ценным является вывод о равнозначности данного фактора при выборе мигрантами одного из них в качестве места для переселения, поскольку режим действует на всей территории полуострова Крым.

В соответствии с моделями мобильного перехода Тейлора различные формы и виды миграции претерпевают изменения по мере развития общества. При этом под «развитием» понимается не только прохождение стадий демографического перехода и экономический прогресс, но также развитие транспортной инфраструктуры, средств связи, образования, доступ к информации, то есть все то, что включается в современное понимание глобализации и воздействует на повышение намерений и возможностей людей менять место или страну проживания, временно или постоянно (Taylor, 1999).

Поначалу такое «развитие» в широком смысле слова увеличивает внутреннюю миграцию, а вслед за тем и международную. Практика показывает, что в странах и регионах с примерно одинаковыми темпами демографического роста и уровнем экономического развития миграционные процессы значительно различаются. Масштабы и направления ее определяются взаимодействием множества переменных, таких как географическое расположение страны, ее место в системе мирового хозяйства, распределение доходов, безработица, развитие системы образования, характер политического режима, уровень безопасности жизни, экологическое (не)благо-получие, наличие исторических политических и культурных связей с другими государствами, иммиграционная политика и т. д. Взятые вместе, эти факторы определяют склонность и возможности людей к миграции.

Положения «неоклассической теории миграции» П. Самуэльсона формулируются на основе положения о совершенном рынке факторов производства, функционирующем в условиях свободной конкуренции. Направление как международных, так и внутренних миграционных потоков определяется степенью привлекательности экономических характеристик страны/региона въезда, что выражается для мигрантов в различиях уровнях заработной платы. Если устранить данные различия среди всех возможных стран выезда и вселения, миграционные потоки будут отсутствовать (Samuelson, 1960).

Попыткой совместить концепции и изобрести единый подход к анализу международной миграции является синтетическая теория Д. Массея. Согласно ей, перемещение субъектов из страны в страну порождает социальные, экономические и политические преобразования, сопровождающиеся распространением капиталистических рынков (Массей, 2002).

Представленная концепция является сравнительно новой и исследует миграцию населения в контексте социально-экономических трансформаций. Главным отличием идеи Д. Массея от «неоклассической теории миграции» является отрицание размера зарплаты как главного фактора, влияющего на миграцию. В частности, исследователь пишет: «Говоря языком практики, широкомасштабная международная миграция редко наблюдается при отсутствии разрыва в уровне зарплат, но существование разницы в зарплатах не гарантирует международную миграцию также, как её отсутствие не устраняет её». Данный постулат частично объясняет разницу в миграционных потоках между исследуемыми регионами, поскольку разница в заработной плате несущественна.

Классификаций факторов миграции в научной литературе достаточно много, нами выделены основные их группы, оказывающие влияние на миграционные процессы в исследуемых регионах.

-

1. По мнению исследователей (Уханова и др., 2021), группа экономических факторов миграции является основополагающей в этом отношении. Так, например, наиболее значимой считается заработная плата, однако нельзя рассматривать данный фактор безусловно, поскольку необходимо учитывать также стоимость жизни (расходы на жилье, транспорт, услуги ЖКХ, здравоохранение, досуг и т.д.). Анализ этих показателей в Республике Крым и г. Севастополе показал, что при относительно равной средней заработной плате в обоих регионах стоимость жизни значительно выше в Севастополе по многим показателям. Из этого следует вывод, что данный фактор, скорее, привлекает мигрантов из регионов со схожими доходами и расходами. В Севастополь не едут люди из «бедных» регионов, поскольку при отрицательном сальдо выгод от издержек данный выбор будет считаться нерациональным и нецелесообразным.

-

2. К важнейшим факторам относится также инвестиционная привлекательность региона, которая определяется наличием социально-экономического и ресурсного потенциала, а также низкими рисками ведения хозяйственной деятельности. Данный фактор как для Республики Крым, так и для города Севастополя не является фактором притяжения, поскольку на полуострове более 9 лет действует режим международных санкций, однако для города Севастополя этот факт противоречит выводам многочисленных исследований о негативных тенденциях сокращения численности населения вследствие миграции в наименее инвестиционно привлекательных субъектах.

-

3. Хозяйственная освоенность территории и отраслевая структура экономики являются не менее важными факторами, оказывающими влияние на принятие решения индивидами для смены места жительства. Открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта в г. Симферополе благоприятно сказалось на миграционной привлекательности полуострова. Но это условие для регионов является равноценным, и не может являться фактором притяжения для одного из них, для другого оставаясь нейтральным. Что касается структуры экономики, то значительных отличий при анализе не выявлено. Сектор услуг в объеме валового регионального продукта (ВРП) обоих субъектов федерации является доминирующим и составляет более 60 % в экономике каждого, затем следует промышленность, строительство и сельское хозяйство (около 20 %), а вот госуправление и обеспечение военной безопасности в Севастополе составляет 18 %, тогда как в Республике Крым – 8 %1.

-

4. Фактор безопасности. Согласно многочисленным исследованиям и международному опыту, территории, расположенные в зоне с нестабильной обстановкой и военными конфликтами, как правило, испытывают массовый отток населения. Полуостров Крым представляет собой зону столкновения геополитических интересов нескольких стран, что не может не отразиться на уровне напряженности в исследуемых регионах. Военная база Черноморского флота, расположенная в городе Севастополь, усиливает воздействие данного фактора в сравнении с соседней Республикой Крым, однако приток населения в город продолжается.

-

5. Группа природно-климатических и экологических факторов. Безусловно, полуостров Крым в целом по данной группе факторов является привлекательным для перемещения и выбора его в качестве постоянного места жительства. Отсутствие крупных промышленных предприятий, протяженная береговая линия, количество солнечных дней, отсутствие сурового климата и резких температурных перепадов традиционно будут выступать факторами притяжения людей на полуостров. Однако их необходимо рассматривать в комплексе с другими условиями, поскольку без учета социально-экономических особенностей региона они не могут служить единственными стимулами для перемещения лиц с целью постоянного проживания, а будут являться детерминантой при принятии решения о переезде.

-

6. Группа этнических и социокультурных факторов. Они систематизируются в рамках социологического подхода, рассматривающего в первую очередь проблемы адаптации мигрантов к новым социально-культурным, этническим условиям. Это позволяет оценить фактор привлека-тельности/непривлекательности территорий прибытия/выбытия, что в значительной мере зависит от межличностных, межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений, наличия сообществ мигрантов-земляков, родственных, дружеских связей, исторических традиций.

На основе данных социологического мониторинга 2019–2020 гг. (осуществлен сотрудниками кафедры «Социально-философских наук и массовых коммуникаций» на базе Центра социологических исследований Севастопольского государственного университета) (Shkaiderova et al.,

2021) была произведена оценка межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Севастополе. Социологическое измерение межэтнического и межрелигиозного согласия в Республике Крым и Севастополе включало исследовательские блоки, посвященные ценностным ориентациям, личностным качествам, жизненным стратегиям и идентичности крымчан и севастопольцев. Модель эмпирического исследования содержала массовый опрос с итоговой выборкой в 2 000 человек (1 265 жителей 16 городов Республики Крым – Алупка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Старый Крым, Судак, Феодосия, Щелкино, Ялта, и 735 жителей Севастополя в возрасте 18 лет и старше, репрезентативность по территории проживания, пол, возраст, с учетом максимальной погрешности выборки в 3 %). Для измерения значимых характеристик межэтнической и межрелигиозной гармонии использовалась шкала Богардуса, модифицированная с учетом крымских условий.

В сфере межнационального и межрелигиозного согласия данные опроса свидетельствуют о преобладании позитивного контекста. Так, в дополнение к оценке личных качеств респонденты указывали качества, которые они считают значимыми в других. Для большинства опрошенных приоритетом является общность интересов (42 %), 24 % участников исследования обращают внимание на социальный статус человека, а общность религиозных взглядов и этническое происхождение собеседника не являются для них значимыми критериями для оценки другого (Shkaiderova et al., 2021).

В качестве главных факторов, которые способствуют обострению отношений между представителями разных религий в регионе, респонденты называли увеличение последователей одной из религий за счёт миграции (40 %) и противоречия на религиозной почве (23,4 %). Уточнить эти данные можем более конкретными ответами респондентов, полученными нами в 2019 г. (объем общей выборочной совокупности составил 800 респондентов – жителей г. Севастополя): опрошенные указывали, что жители города недовольны тем, что приезжают мигранты, исповедующие неправославную религию (30,3 %). Данные показатели свидетельствуют о высоких показателях религиозной (православной) идентичности в г. Севастополе.

Наряду с вопросами о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений респондентам было предложено ответить на вопрос о том, как часто они ощущают общность со всеми гражданами страны. Как следует из опросных данных, уровень общероссийской гражданской идентичности в чистом процентном соотношении составляет 42,1 % (из этого абсолютного числа 33,4 % опрошенных «иногда чувствуют сопричастность со всеми гражданами страны»).

Поскольку перед нами «новая социокультурная идентичность» («постмодерная»), в которой размываются этнические и религиозные границы, то последние рассматриваются не как самостоятельные объекты, а как переменные сложной (комплексной идентичности) – культурной (ценностной).

Особо отметим территориальную (локальную) идентичность. Полученные данные иллюстрируют низкую степень «чувства оседлости» населения Республики Крым. Так, вопрос о географической перспективе (привязке своего местонахождения) в ближайшие 5–6 лет остался системно невостребованным (пропущенным) 41,3 % респондентами, 9,2 % опрошенных в ответе указали крупные города России, включая Москву (6,1 %). О территориальной привязке к Крыму заявили 36 % интервьюируемых, при этом покинуть территорию России планируют 7,4 %.

Эти факты противоречат коллективной идентичности. В частности, анализ национально-государственной и гражданской ее форм позволил ранжировать «Мы-идентичности» следующим образом: на первом месте – гражданская идентичность (23,5 % заявили о политико-правовой принадлежности к сообществу граждан РФ: «Мы – граждане РФ»), на втором – региональная (18,6 % – «Мы жители полуострова»), на третьем – локальная (15,5 % – «Мы жители нашего города/села»).

Если рассматривать «приживаемость» мигрантов в двух аспектах: с точки зрения их приспособления к новым условиям (биологическая и социальная адаптация) и адаптации этих условий жизни к потребностям переселенцев, то можно говорить о двух группах факторов – этнических, социокультурных и социальных, воздействующих на этот процесс.

Рассмотрим с этих позиций вторую группу.

К группе социальных факторов относят развитую систему образования и здравоохранения, социального обеспечения, жилищный фонд и т.д. Исходя из показателя численности студентов, обучающихся по программам высшего образования на 10 000 человек населения, которая в Севастополе составляет 268 человек, тогда как в Республике Крым – 174 человека1, можно сделать вывод, что город является более привлекательным для образовательной миграции лиц 18–24 лет. Молодое население также привлекает развитая инфраструктура учреждений развлечений, досуга и культурной сферы. В здравоохранении ситуация обратная. По показателю больничных коек на 10 000 населения Республика Крым занимает по России 33 место против 74 у г. Севастополя, 85 коек против 68. По числу врачей на 1 000 человек населения в исследуемых регионах практически не наблюдается разницы, а вот на средний медицинский персонал в г. Севастополе приходится дефицит кадров и высокая нагрузка. согласно данным Росстата, город находится на предпоследнем месте среди всех регионов РФ по этому показателю, уступая лишь Ленинградской области1.

Таким образом, исследуя севастопольский и крымский феномен миграционной активности за период последних 4 лет и проведя анализ различных групп факторов через призму рассмотренных нами теорий миграции, можно сделать некоторые выводы:

-

1. Экономические факторы в случае с исследуемыми регионами не являются ни доминантными, ни достаточными для принятия решения о переезде.

-

2. При равнозначности нескольких факторов для двух регионов выбор делается исходя из индивидуальных предпочтений либо под влиянием третьих факторов, которые и выступают стимулами для миграции.

-

3. В случае с миграционными процессами, происходящими в г. Севастополе и Республике Крым рассмотренные теории миграции лишь отчасти могут объяснить данный социальный факт и требуют дальнейшего исследования.

-

4. Сложность и многоаспектность такого процесса, как миграция не позволяют сделать однозначные выводы и объяснить причины и факторы перемещения индивидов внутри страны статистическими данными, экономическими характеристиками регионов приема и выбытия. Для более полного и репрезентативного исследования необходимо применять социологические и эконометрические методы, математическое моделирование, а также требуется дальнейшее изучение миграционных процессов с позиций современных теорий миграции.

-

5. Высокий уровень межнационального и межрелигиозного согласия в Республике Крым и городе Севастополе создает благоприятные условия для «приживаемости» мигрантов, ускоряет процесс социальной адаптации; однако превращение мигранта в новосёла, а затем и в старожила в Крыму и в г. Севастополе имеет разные механизмы. В Республике Крым граница перехода в целом будет совпадать со средними российскими показателями (10 лет); в Севастополе сложно предположить продолжительность переселения, а также посчитать процент «приживаемости» мигрантов в связи с перманентным оттоком и притоком мигрантов, что не позволяет точно обозначить объем и продолжительность миграционных потоков, нарушает систему безопасности и создает кумулятивный эффект.

-

6. Низкая степень территориальной идентичности, «чувства оседлости», создает предпосылки для миграционного оттока населения из Республики Крым. Можно предположить направление данного потока – внешняя миграция.

-

7. Группы факторов региона приема и выбытия действуют на мигранта одновременно, однако доминирующими при принятии решения служат условия притяжения, тем самым подтверждая тезис о том, что миграция возникает в процессе развития и является его результатом.

-

8. Комплексное исследование миграционных процессов в Республике Крым и г. Севастополе и построение на его основе прогнозных моделей, а также поведенческих стратегий мигрантов позволяют отслеживать объемы миграции, выступать информационной основой для разработки и внедрения соответствующих механизмов реализации эффективной государственной миграционной политики с целью адаптации и интеграции новых регионов и повышения эффективности процессов государственного регулирования.

Список литературы Миграционные процессы в Республике Крым и г. Севастополе: тенденции и факторы

- Ивахнюк И.В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации // Век глобализации. 2016. № 1-2. С. 26-43.

- Массей Д. Синтетическая теория международной миграции // Мир в зеркале международной миграции. М., 2002. С. 161-174.

- Уханова А.В., Смиренникова Е.В., Воронина Л.В. Классификация факторов миграции населения российской Арктики // Фундаментальные исследования. 2021. № 4. С. 123-129. https://doi.org/10.17513/fr.43011.

- Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 416 с.

- Harris J.R., Todaro M.P. Migration, Unemployment and Development: A Two-sector Analysis // American Economic Review. 1970. № 60. P. 126-142.

- Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. 1966. Vol. 3, iss. 1. P. 47-57. https://doi.org/10.2307/2060063.

- Massey D., Arago J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E. Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium. Oxford, 1998. 376 р.

- Petras E. The Global Labor Market in the Modern World-Economy // International Migration Review. 1981. Vol. 15, iss. 1_suppl. Р. 44-63. https://doi.org/10.1177/019791838101501s05.

- Samuelson P.A. Efficient Paths of Capital Accumulation in Terms of the Calculus of Variations // Mathematical Models in the Social Sciences. Stanford, 1960. P. 77-88.

- Sassen S. Globalization and Its Discontents. N. Y., 1998. 253 р.

- Shkaiderova T.V., Yarmak O.V., Tsepkova A.S., Maranchak A.G. Identity of the Inhabitants of the Crimean Peninsula: Is There a Change of Ethnic Borders? (Part I) // Sovremennaya nauka i innovatsii. 2021. № 1 (33). P. 114-122. https://doi.org/10.37493/2307-910x2021.1.18.

- Taylor J.E. The New Economics of Labour Migration and the Role of Remittances in the Migration Process // International Migration. 1999. Vol. 37, iss. 1. Р. 63-88. https://doi.org/10.1111/1468-2435.00066.