Микробиологическая безопасность свежей рыбы, зараженной трематодами, с учетом санитарного состояния водоемов

Автор: Марченко А.П., Миронова Л.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение взаимосвязи между микробиологическими показателями рыбы, зараженной диплостомозом и постдиплостомозом, и показателями ветеринарно-санитарной безопасности водоемов, задействованных при ее выращивании. Задачи: определение основных паразитологических показателей зараженных рыб (интенсивность инвазии (ИИ), экстенсивность инвазии (ЭИ), видовая предрасположенность рыбы к возбудителям трематодозов); проведение микробиологического анализа полученной свежей рыбы и места ее выращивания с учетом степени инвазированности рыбы возбудителями диплостомоза и постдиплостомоза. Исследование проведено в условиях Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветеринарного института в летний и осенний сезоны года. Материал исследования - рыба разных видов: Hypophthalmichthys molitrix (толстолоб), Cyprinus carpio (карп), Ctenopharyngodon idella (белый амур), Abramis brama (Лещ), как зараженная трематодами, так и клинически здоровая. Изучению была подвергнута вода места добычи рыбы, отобранная из Нижнедонского канала, Веселовского, Пролетарского и Цимлянского водохранилищ. Наименьшая ИИ и ЭИ установлена у рыб вида Ctenopharyngodon idella (белый амур). ИИ у толстолоба в сравнении с белым амуром была в 11,3 раза выше, у карпа - в 9,3 раза, у леща - в 6,6 раза; ЭИ была выше у толстолоба в 11,3 раза, у карпа - в 11,0 раз; у леща - в 3,3 раза. У высокоинвазированных рыб вида Hypophthalmichthys molitrix (толстолобик), Cyprinus carpio (карп) мезофильных аэробов и факультативных анаэробных микроорганизмов обнаружено соответственно в 14,7 и 4,24 раза больше в сравнении со здоровой рыбой; по среднему значению обнаруженных бактерий группы кишечной палочки - в 2,54 и 1,86; по количеству обнаруженных Staphylococcus sp. - в 24,3 и 33,15; Escherichia sp. - в 1,5 и 0,6; Klebsiellа sp. - в 110 и 85; Salmonella sp. - в 45 и 0,8 раза больше. Установлена корреляционная зависимость между общим микробным числом водоемов и числом мезофильных аэробов и факультативных анаэробов в выловленной живой рыбе (коэффициент корреляции 0,99).

Ветеринарно-санитарная экспертиза, свежая рыба, микробиологические показатели, трематодозы, интенсивность инвазии (ии), экстенсивность инвазии (эи), микрофлора воды

Короткий адрес: https://sciup.org/140306638

IDR: 140306638 | УДК: 619+615.2+615.9+636.5 | DOI: 10.36718/1819-4036-2024-3-136-142

Текст научной статьи Микробиологическая безопасность свежей рыбы, зараженной трематодами, с учетом санитарного состояния водоемов

Введение. Рыбоводческая деятельность была и остается одной из ведущих отраслей в Российской Федерации, что обеспечивается огромным рыбохозяйственным фондом нашей страны. За последние 10 лет объем добычи рыбы увеличился на 47 % в сравнении с предыдущим десятилетием [1]. Благодаря инновационному оборудованию стало возможным получение высококачественной продукции, обладающей большим количеством необходимых человеку полезных веществ. Особенно активно рыбохозяйственная деятельность осуществляется на территории Южного федерального округа в связи с благоприятными климатичес- кими условиями территорий. При всех типах рыбоводства преобладает разведение карповой, осетровой, хищной рыбы [2].

В процессе производства рыба может быть заражена патогенами бактериальной, вирусной, паразитарной этиологии, поэтому необходимо осуществлять контроль на всех этапах выработки рыбной продукции. Так, согласно ветеринарному законодательству, в свежей рыбе не допускается обнаружение жизнеспособных личинок гельминтов, опасных для здоровья человека [3]. В этот перечень возбудителей паразитарных болезней входят описторхисы, клонорхисы, псевдомфисты, метагонимусы, нанофиетусы, эхинохазмусы, меторхисы, россикотремы, апо-фалусы, дифиллоботрии, анизакиды и др. С целью предупреждения паразитарных болезней предусмотрен комплекс ветеринарных профилактических и лечебных мер на рыбоводческих предприятиях, проведение ветеринарносанитарной экспертизы живой рыбы непосредственно перед ее реализацией и на перерабатывающих предприятиях [4]. Однако учету не подлежат заболевания, не оказывающие прямого воздействия на организм человека, но способные стать причиной отравлений и токси-коинфекций. К числу таких заболеваний относятся диплостомоз и постдиплостомоз, возбудителями которых являются трематоды [5]. Размер тела трематод не более 1,0 мм, они имеют вытянутую овальную форму тела, на передней части - ротовую присоску и несколько придаточных. Промежуточными хозяевами принято считать пресноводных моллюсков и рыб разных видов, окончательным или дефинитивным хозяином - рыбоядных птиц. Для человека данное заболевание не является опасным, но, по данным многих авторов, способно стать причиной снижения качества получаемой продукции рыбного происхождения, опасной для здоровья человека и животных [6]. При этом существует мнение, что рыба может быть подвержена контаминации патогенными и условно-патогенными микроорганизмами еще на этапе ее выращивания, чему способствует низкое санитарное состояние места обитания [7].

Цель исследования - изучение взаимосвязи между микробиологическими показателями рыбы, зараженной диплостомозом и постдипло-стомозом, и показателями ветеринарно-санитарной безопасности водоемов, задействованных при ее выращивании.

Задачи: определение основных паразитологических показателей зараженных рыб: интенсивность инвазии (ИИ), экстенсивность инвазии (ЭИ), видовая предрасположенность рыбы к возбудителям трематодозов; проведение микробиологического анализа полученной свежей рыбы и места ее выращивания с учетом степени инвазированности рыбы возбудителями дип-лостомоза и постдиплостомоза.

Материалы и методы. Исследование было проведено в условиях Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветери- нарного института в летний и осенний сезоны года. Материалом для исследования послужила рыба разных видов - Hypophthalmichthys molitrix (толстолоб), Cyprinus carpio (карп), Ctenopharyn-godon idella (белый амур), Abramis brama (лещ), как зараженная трематодами, так и клинически здоровая. Изучению была также подвергнута вода места добычи рыбы, отобранная из Нижнедонского канала, Веселовского, Пролетарского и Цимлянского водохранилищ.

Паразитологическое исследование рыбы проводилось с использованием метода микроскопии ввиду небольших размеров трематод и невозможностью их обнаружения невооруженным глазом.

С целью обнаружения диплостом в глазном яблоке исследовали хрусталик глаза и стекловидное тело на наличие трематод. Пораженные постдиплостомами участки кожных покровов вскрывали скальпелем. Полученное содержимое переносили в чашку Петри. После предварительной обработки полученный материал изучали под микроскопом для подсчета особей паразитов с последующим определением ИИ и ЭИ.

Для лабораторного анализа рыбы небольшое количество мышечной ткани, но не менее 26 г, отобранной с разных частей туловища, измельчали стерильными ножницами и переносили в колбу, откуда отбиралось необходимое для исследований в последующем количество рыбного фарша.

Отбор проб воды производился с каждого участка вылова рыбы металлическим черпаком в стерильные фляги объемом 500 мл.

Микробиологический анализ рыбной продукции, воды естественных и искусственных водоемов осуществлялся после внесения исследуемого материала на общие, элективные и дифференциально-диагностические питательные среды с последующим инкубированием в заданном температурном режиме (33,5 ± 4,5°) в течение 18-48 ч [8, 9].

Расчет статистических показателей проводился согласно общепринятым математическим формулам, рекомендованным при работе с качественными и количественными величинами, полученными при проведении опыта. Для выявления взаимосвязи между сравниваемыми признаками использовался расчет линейной корреляции Пирсона, а для обозначения правильно- сти гипотез результатов исследований – критерий Стьюдента [10].

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам паразитологических исследований свежей рыбы, представленным в таблице 1, заражению диплостомами и постдиплостомами в наибольшей степени была подвержена рыба

Таблица 1

Результаты гельминтологического исследования рыбы, зараженной трематодами

вида Hypophthalmichthys molitrix (толстолоб) и Cyprinus carpio (карп). Так, результаты процентного соотношения зараженных особей составили 23,81 и 31,5 %; среднего значения обнаруженных личинок – 35,58 ± 3,95 и 17,60 ± 2,64 ед. соответственно.

|

Вид рыбы |

Кол-во обследованных |

Кол-во зараженных |

Интенсивность инвазии, особ/экз. |

Экстенсивность инвазии, % |

|

Толстолоб ( Hypophthalmichthys molitrix ) |

105 |

25 |

35,58 ± 3,95 |

23,81 |

|

Карп ( Cyprinus carpio ) |

103 |

24 |

17,60 ± 2,64 |

23,30 |

|

Лещ ( Abramis brama ) |

101 |

7 |

12,57 ± 1,22 |

6,93 |

|

Белый амур ( Ctenopharyngodon idella ) |

95 |

2 |

1,9 ± 0,15 |

2,11 |

Наименьшая интенсивность и экстенсивность инвазии установлена у рыб вида Cteno-pharyngodon idella (белый амур), что можно расценить как их низкую предрасположенность к возбудителям трематодозов рыб. Интенсивность инвазии у толстолоба в сравнении с белым амуром была выше в 11,3 раза, у карпа – в 9,3, у леща – в 6,6 раза; экстенсивность инва- зии (ЭИ) была выше у толстолоба в 11,3 раза, у карпа – в 11,0, у леща – в 3,3 раза.

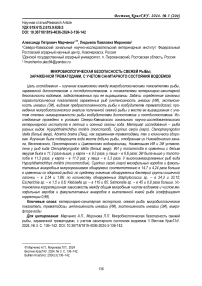

Бактериологический анализ зараженной и клинически здоровой рыбы представлен в таблице 2. Как в здоровой, так и в зараженной трематодами рыбе при ее микробиологическом исследовании были обнаружены бактерии рода Staphylococcus, Escherichia, Klebsiellа, Salmonella.

Таблица 2

|

Показатель качества рыбной продукции |

Бактериальная обсемененность промысловых рыб |

|||

|

Толстолоб ( Hypophthalmichthys molitrix ) |

Лещ ( Abramis brama ) |

Карп ( Cyprinus carpio ) |

Белый амур ( Ctenopharyngodon idella ) |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Клинически здоровая рыба |

||||

|

БГКП (0,01 г/см3) |

0,73 ± 0,40 |

0,5 ± 0,1 |

0,7 ± 0,3 |

0,30 ± 0,11 |

|

КМАФАнМ, КОЕ/г (1·104) |

1,14 ± 0,037 |

1,50 ± 0,29 |

1,55 ± 0,44 |

1,10 ± 0,19 |

|

Микроо |

рганизмы, обнаруженные в клинически здоровой рыбе |

|||

|

Staphylococcus sp . (0,01 г) |

0,30 ± 0,15 |

0,10 ± 0,05 |

0,19 ± 0,08 |

0,10 ± 0,05 |

|

Escherichia sp . (0,01 г) |

0,20 ± 0,17 |

0,30 ± 0,17 |

– |

0,40 ± 0,23 |

|

Klebsiellа sp . (0,01 г) |

0,01 ± 0,005 |

0,03 ± 0,013 |

0,02 ± 0,01 |

0,06 ± 0,023 |

|

Salmonella sp . в 25 г продукции |

0,02 ± 0,01 |

– |

– |

– |

|

Рыба, зараженная личинками трематод |

||||

|

БГКП (0,01 г/см3) |

1,86 ± 0,87 |

1,9 ± 0,56* |

1,3 ± 0,77 |

0,30 ± 0,07 |

|

КМАФАнМ, (КОЕ/г 1·104) |

16,8 ± 9,9*** |

6,5 ± 2,3** |

6,58 ± 3,2** |

4,58 ± 1,7** |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Микроорганизмы, обнаруженные в зараженной трематодами рыбе |

||||

|

Staphylococcus sp . (0,01 г) |

7,3 ± 3,7*** |

1,76 ± 0,9*** |

6,3 ± 3,5*** |

1,5 ± 0,7*** |

|

Escherichia sp. (0,01 г) |

0,30 ± 0,17 |

0,36 ± 0,17 |

0,6 ± 0,21 |

0,5 ± 0,37 |

|

Klebsiellа sp . (0,01 г) |

1,1 ± 0,55*** |

0,70 ± 0,33*** |

1,7 ± 0,7*** |

0,3 ± 0,02*** |

|

Salmonella sp . в25 г продукции |

0,90± 0,36*** |

– |

0,80 ± 0,48 |

0,10 ± 0,07 |

Примечание : (*) – р ≤ 0,05; (**) – р ≤ 0,01; (***) – р ≤ 0,001 относительно незараженной рыбы.

Бактериальная обсемененность промысловых рыб, выловленных из естественных водоемов Волго-Донского бассейна

Так, у высокоинвазированных рыб вида Hypophthalmichthys molitrix (толстолоб), Cyprinus carpio (карп) мезофильных аэробов и факультативных анаэробных микроорганизмов обнаружено соответственно в 14,7 и 4,24 раза больше в сравнении со здоровой рыбой; по среднему значению обнаруженных бактерий группы кишечной палочки – в 2,54 и 1,86; по количеству обнаруженных Staphylococcus sp. в 24,3 и 33,15; Escherichia sp. – в 1,5 и 0,6; Klebsiellа sp. – в 110

и 85; Salmonella sp. – в 45 и 0,8 раза больше соответственно.

У низкоинвазированных рыб вида Abramis brama (лещ) и Ctenopharyngodon idella (белый амур) общее количество микроорганизмов превышало таковое в здоровой рыбе в 4,3 и 4,16 раза соответственно; по количеству бактерий группы кишечной палочки – в 19 и 0,1; Staphylococcus sp. – в 17,6 и 15; Escherichia sp. в 1,2 и 1,25; Klebsiellа sp . – в 2,3 и 1,75 раза соответственно.

Таблица 3

|

Микробиологические показатели санитарной безопасности водоема |

Водоем |

|||

|

Нижнедонской канал |

Пролетарское водохранилище |

Веселовское водохранилище |

Цимлянское водохранилище |

|

|

ОМЧ, КОЕ/мл (1·106) |

13,8 ± 5,06 |

19,6 ± 7,26 |

16,8 ± 8,21 |

13,5 ± 5,38 |

|

Коли индекс (не более 9, КОЕ/л) |

5,5 ± 0,29 |

7,6 ± 0,3 |

8,1 ± 0,8 |

4,3 ± 0,25 |

|

Коли титр (не менее 111 мл) |

152,1 ± 35,0 |

153,2 ± 35,6 |

180,0 ± 21,3 |

125,5 ± 38,4 |

|

Обнаруженные микроорганизмы (1·104 КОЕ/мл) |

||||

|

Micrococcus sp. |

2,3 ± 0,7 |

2,7 ± 0,9 |

1,4 ± 0,6 |

2,3 ± 1,0 |

|

Azotobacter sp. |

1,2 ± 0,4 |

1,7 ± 0,8 |

2,9 ± 0,7 |

3,3 ± 0,12 |

|

Pseudomonas sp. |

4,2 ± 1,1 |

3,3 ± 1,7 |

2,1 ± 0,8 |

7,4 ± 2,9 |

|

Bacillus sp. |

3,66 ± 1,6 |

9,56 ± 3,2 |

10,03 ± 4,3 |

1,0 ± 0,33 |

|

Klebsiellа sp. |

11,2 ± 3,3 |

14,3 ± 4,2 |

9,6 ± 2,7 |

8,6 ± 2,6 |

|

Escherichia sp. |

2,3 ± 0,8 |

4,3 ± 2,1 |

6,5 ± 3,2 |

2,2 ± 0,9 |

|

Staphylococcus sp. |

1,35 ± 0,21 |

1,59 ± 0,4 |

2,69 ± 0,64 |

1,20 ± 0,61 |

|

Salmonella sp. |

5,28 ± 2,7 |

12,8 ± 5,2 |

2,03 ± 1,03 |

5,8 ± 2,3 |

Микробное загрязнение воды в местах вылова рыбы

Согласно данным таблицы 3, в исследуемых водоемах Ростовской области: Нижнедонском канале, Пролетарском, Веселовском, Цимлянском водохранилищах – обнаружили высокие значения бактерий разных видов, в т. ч. патогенных, из которых отметили Klebsiellа sp. , Escherichia sp. , Staphylococcus sp. , Salmonella sp.

Поэтому с целью определения взаимосвязи между микрофлорой водоема и выловленной живой рыбы провели корреляционный анализ, при расчете которого определили показатель Пирсона в каждой исследуемой группе сравниваемых признаков. После чего определили среднее значение среди полученных величин:

0,987 + 0,991 + 0,976 + 0,989

Rср = , , , , = 0,986.

Сравнивая полученный коэффициент корреляции, равный 0,99, со значением для четырех измерений, полученное число превосходило табличное не только для достоверности 95 %, но и для достоверности 99 %.

Заключение. Исходя из результатов исследования, отмечаем, что наиболее восприимчивы к трематодозам рыбы вида Hypophthalmichthys molitrix (толстолобик) и Cyprinus carpio (карп), экстенсивность инвазии которых составила 23,81 и 31,5 % соответственно; интенсивность инвазии – 35,58 ± 3,95 и 17,60 ± 2,64 особ/экз. соответственно.

При изучении сравниваемых микробиологических показателей рыб отметили, что показатели клинически здоровых, низко- и высокоин-вазированных рыб отличались между собой по количеству обнаруженного КМАФАнМ, суммарного значения БКГП, в т. ч. бактерий рода Staphylococcus, Escherichia, Klebsiellа, Salmonella. Более того, при высоких ИИ и ЭИ рыбы установлены и более высокие значения показателей исследуемых микроорганизмов.

При проведении микробиологического анализа воды естественных и искусственных водоемов обнаружили высокие значения бактерий разных видов, в т. ч. патогенных, из которых отметили Klebsiellа sp., Escherichia sp. Staphylococcus sp., Salmonella sp., также диагностируемых в свежей рыбе.

Таким образом, неудовлетворительное санитарно-бактериологическое состояние водоема и сопутствующая инвазия трематодами могут стать одной из ведущих причин прижизненной контаминации рыбы условно-патогенными и патогенными микроорганизмами, опасными для здоровья человека. Поэтому ветеринарносанитарная оценка водоемов должна проводиться комплексно с включением показателей паразитологического и микробиологического состояния рыбы и микробиологических показателей санитарной безопасности водоема.

Список литературы Микробиологическая безопасность свежей рыбы, зараженной трематодами, с учетом санитарного состояния водоемов

- Семененко С.Я. Волгоградское водохранилище: история, проблемы, решения // Известия Нижневолжского агроуниверситет-ского комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. 2017. № 1 (45). С. 53-63. EDN YSLEBB.

- Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., стер. СПб.: Лань, 2020. 476 с.

- Атаев А.М., Зубаирова М.М. Ихтиопатоло-гия: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2015. 252 с.

- Иванов В.П., Егорова В.И., Ершова Т.С. Ихтиология. Основной курс. 3-е изд., пере-раб. СПб.: Лань, 2017. 360 с.

- Пронин В.В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: практикум. 3-е изд., стер. СПб.: Лань, 2018. 240 с.

- Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного происхождения: лабораторный практикум: учеб. пособие / И.А. Лыкасова [и др.]. 2-е изд., перераб. СПб.: Лань, 2015. 304 с.

- Изучение влияния ассоциативного проявления Cheyletiella spp. и Trichodectes spp. на цитологические показатели лабораторных животных с учетом инокуляционной особенности / А.П. Марченко [и др.] // Ветеринария Кубани. 2023. № 1. С. 26-28. DOI: 10.33861/2071 -8020-2023-1 -26-28. EDN ABMYPM.

- Сазонова Е.А., Гунько М.В. Распространенность штаммов E. coli у различных видов животных и птицы // Ветеринария и кормление. 2023. № 3. С. 70-72. DOI: 10.30917/ATT-VK-1814-9588-2023-3-18. EDN RKOPBY.

- Исследования санитарно-гигиенического состояния леща и воды в местах его обитания / Н.А. Каниева [и др.] // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер. «Рыбное хозяйство». 2021. № 4. С. 39-45. DOI: 10.24143/20735529-2021-4-39-45. EDN LDMXOE.

- Мамаев А.Н., Кудлай Д.А. Статистические методы в медицине. М.: Практическая медицина, 2021. 136 с.