Микробиом кишечника как предиктор развития системных инфекций кровотока у онкогематологических больных при аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток: данные реальной клинической практики

Автор: Чеботкевич В.Н., Кулешова А.В., Грицаев С.В., Сидоркевич С.В., Бессмельцев С.С.

Журнал: Вестник гематологии @bulletin-of-hematology

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Известно, что качественные и количественные изменения кишечной микробиоты играют важную роль как предикторы развития системных инфекций кровотока при аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). Значительно слабее изучена роль кишечной микробиоты при аутологичной ТГСК. В настоящее время показа- но, что эндогенная инфекция из кишечника выполняет ведущую роль в развитии грамотрицательных инфекций кровотока. Установлено, что доминирование типа Proteobacteria в спектре микробиома кишечника является самостоятельным фактором развития грамотрицательных инфекций кровотока у онкогематологических больных при аллогенной ТГСК. Целью нашего исследования явилось определение качественных и количественных характеристик кишечного микробиома, способствующих развитию системных инфекций у онкогематологических пациентов при высокодозной химиотерапии и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в условиях реальной клинической практики. Мы провели исследование разнообразия кишечного микробиома в ходе аутологичной ТГСК в реальных клинических условиях. Исследовали девять пациентов с множественной миеломой и фолликулярной лимфомой. Протокол включал сбор образцов стула до начала аутологичной ТГСК и в посттрансплантационный период. Показано, что снижение биоразнообразия кишечного микробиома является важным предиктором инфекций при ТГСК. Наши исследования показали, что достоверное (р=0,0215) снижение индекса разнообразия на- блюдается при аутологичной ТГСК. Доминирование типа Proteobacteria в спектре кишечного микробио- ма является самостоятельным фактором развития грамотрицательных инфекций кровотока. В целом мониторинг биоразнообразия кишечного микробиома может быть использован в реальных клинических условиях как при аллогенной, так и аутологичной ТГСК для выявления групп высокого риска развития инфекций кровотока. При мониторинге состава микробиома образцы следует оценивать как до, так и после ТГСК.

Кишечная микробиота, предикторы инфекции, аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Короткий адрес: https://sciup.org/170199872

IDR: 170199872

Текст научной статьи Микробиом кишечника как предиктор развития системных инфекций кровотока у онкогематологических больных при аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток: данные реальной клинической практики

Введение . Системные инфекции кровотока являются тяжелыми жизненно опасным осложнениями у онкогематологических больных. Известно, что кишечный микробиом имеет значение как предиктор развития системных инфекций у онкогематологи-ческих больных при аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) Слабее изучена роль кишечной микробиоты при аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК). Следует также отметить, что большинство работ по изучению роли микробиома при инфекционных осложнениях основываются на ретроспективном анализе результатов исследования образцов биоматериала, собранных в течение ряда месяцев. Исследований роли кишечной микробиоты при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в реальной клинической практике нет.

Целью исследования явилось определение качественных и количественных характеристик кишечного микробиома, способствующих развитию системных инфекций у онкогематологических пациентов при высокодозной химиотерапии и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в условиях реальной клинической практики.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением microbiome can be used in real clinical conditions in both allogeneic and autologous HSCT to identify high-risk groups for developing bloodstream infections. When monitoring microbiome composition, samples should be assessed both before and after HSCT.

находилось 9 пациентов в возрасте 29-65 лет (медиана 47 лет), госпитализированных в ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России» в период с сентября по декабрь 2021 года для проведения аутологичной ТГСК (аутоТГСК). Протокол исследования включал сбор образцов кала, полученных от больных до проведения аутоТГСК и в разные сроки от 7 до 35 дней после ее проведения. Всего было получено и исследовано 27 образцов кала, по 3 образца от каждого пациента. Обязательным условием было получение первой пробы до трансплантации и последующих проб в разные сроки после ее проведения. В каждом из образцов биоматериала выполнялась ПЦР-амплификация V5 региона гена 16S рРНК с помощью модифицированных универсальных бактериальных праймеров. Очищенные ПЦР-продукты секвенировали с помощью платформы MiSeq Illumina. Были анализированы клинические и лабораторные данные, включая секвенирование в период госпитализации больных в стационаре.

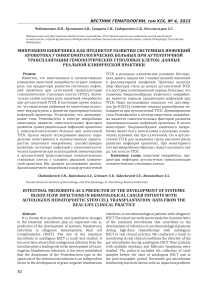

Результаты . В таблице 1 представлена клиниколабораторная характеристика обследованных пациентов, проводимая антибактериальная терапия и осложнения, возникшие после аутоТГСК.

Таблица 1

Характеристика обследованных больных , вошедших в исследование

|

Количество пациентов |

9 |

|

Возраст (годы) медиана |

47(29-65) |

|

Пол |

|

|

Мужской |

4 |

|

Женский |

5 |

|

аутоТГСК |

9 |

|

Основное заболевание |

|

|

Фолликулярная лимфома |

1 |

|

Множественная миелома |

8 |

|

Антибиотикотерапия в период госпитализации* |

|

|

Карбопенемы |

5 |

|

Фторхинолоны |

8 |

|

Цефалоспорины |

1 |

|

Ванкомицин |

2 |

|

Линезолид |

3 |

|

Осложнения, возникшие после выполнения аутоТГСК |

|

|

Сепсис |

1 |

Примечание . *Антибактериальные препараты применяли в комплексе с другими лечебными мероприятиями.

Всем больным после выполнения аутоТГСК проводили профилактику инфекционных осложнений фторхинолонами. При возникновении инфекционных осложнений начинали лечение антибиотиками с учетом бактериологического исследования (табл. 1). По результатам исследования нами было установлено достоверное (р=0,0215) снижение альфа-разнообразия кишечного микробиома у всех больных после проведения аутоТГСК. Причем, снижение индекса разнообразия (индекса Шеннона) выявлено в сроки до 7 дней после трансплантации у 8 из 9 обследованных больных, свидетельствуя от том, что после трансплантации место в микробиоме занимают отдельные виды часто условно патогенных микроорганизмов. Однако степень этого снижения среди больных разнилась и наибольшее снижение индекса разнообразия выявлено на 7 сутки после выполнения аутоТГСК лишь у одного пациента с множественной миеломой (с 2,527 до 1,17).

Кроме того, в образцах биоматериала, полученных от 6 больных в эти же сроки после трансплантации, уровень типа Proteobacteria в микробиоте колебался от 1 до 6%, еще у двух больных он составил 10,24% и 26,86%. Только у одного больного с низким индексом разнообразия (1,17) уровень типа Proteobacteria был повышен более, чем на 30% (44,66%). Важно отметить, что у этого больного одновременно клинически был диагностирован грамотрицательный сепсис (температура выше 380С, тахикардия, одышка) с развитием инфекционно-токсического шока (температура до 390С, артериальная гипотония, олигурия), что потребовало смены антибиотиков, а в последующем назначения 2 антибиотиков различных групп (с учетом чувствительности бактерий к антибиотикам) и других экстренных лечебных мероприятий, необходимых в такой ситуации. Состояние пациента постепенно улучшилось, наблюдалось снижение температуры тела до нормальных значений, нормализация артериального давления. Следует отметить, что у других восьми наблюдавшихся пациентов инфекционных осложнений выявлено не было.

Обсуждение. Ранние исследования в области микробиома человека показали, что разнообразный кишечный микробиом имеет защитный эффект против ряда инфекций, включая способность предотвращать колонизацию кишечника полире-зистентными бактериями, среди которых весомую долю составляют энтеробактерии с продукцией β-лактамаз расширенного спектра [3]. Наши предыдущие исследования [4] показали, что достоверное снижение индекса разнообразия наблюдается при аутологичной ТГСК, что подтверждает прогностическое значение использованного подхода прогнозирования инфекций и при аутологичной ТГСК.

Высокодозная химиотерапия с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток является основным методом, применяемым для лечения гемобластозов, в частности, злокачественных лимфом и множественной миеломы [5,6]. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток достаточно подробно изучена именно в контексте микробиоты. Показано достоверное снижение индекса разнообразия микробиоты (индекса Шеннона) у пациентов в динамике при проведении аллогенной ТГСК, при этом выявлен негативный эффект антибиотиков и химиотерапевтических препаратов на многообразие микробиоты. Кроме того, установлено, что эффект разнообразия микробиоты является независимым фактором риска трансплантат-ассоциированной летальности в течение нескольких лет после ал-лоТГСК.

Известно, что разнообразный, высокодифференцированный кишечный микробиом обладает защитным эффектом против ряда инфекций, включая способность предотвращать колонизацию кишечника высокоустойчивыми патогенами [7]. Результаты настоящего исследования показывают, что достоверное снижение индекса биологического разнообразия микробиоты наблюдается и при ау-тоТГСК, что может осложниться присоединением тяжелой инфекции.

Как было указано выше, микробиологическая диагностика системных инфекций кровеносного русла, основанная на выявлении патогенов в крови, занимает не менее 24 часов и позволяет высевать возбудитель только в 40-60% случаев. Кроме того, эти методы не позволяют прогнозировать вероятность развития системных инфекций, что необходимо для их активной профилактики. Наиболее тяжелыми и жизненно опасными являются системные инфекции, вызванные грамотрицательными бактериями. Показано, что в развитии грамотрицательных инфекций кровотока ведущую роль играет эндогенное инфицирование из кишечника. При этом определяющую роль в этом процессе играет состав кишечной микробиоты. Помимо уменьшения биоразнообразия при ТГСК может наблюдаться почти полная замена микробиома одним типом бактерий. Установлено, что доминирование типа Proteobacteria является независимым фактором риска развития грамотри-цательных инфекций кровотока [7]. В дальнейшем продемонстрирована возможность использовать этот феномен (доминирование типа Proteobacteria) в клинической практике для диагностики системных инфекций кровеносного русла у пациентов при аллогенной ТГСК [8,9]. Между тем результаты нашего исследования указывают на прогностическое значение оценки плотности микробиоты и увеличение в ней типа Proteobacteria (>30%) для диагностики инфекций кровеносного русла у пациентов при аутологичной ТГСК.

Таким образом, полученные нами результаты исследования пациентов в условиях реальной клинической практики, свидетельствуют о том, что определение качественных и количественных характеристик кишечного микробиома необходимо не только при выполнении аллогенной, но и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Выводы

– Состав микробиома кишечника влияет на частоту развития инфекций у онкогематологических пациентов при проведении аутологичной ТГСК.

– Увеличение типа Proteobacteria в спектре кишечного микробиома может служить предиктором развития системных грамотрицательных инфекций кровотока у больных при проведении высокодозной терапии и аутологичной ТГСК.

– При мониторинге состава микробиоты следует оценивать образцы кала как до, так и после выполнения ТГСК.

Список литературы Микробиом кишечника как предиктор развития системных инфекций кровотока у онкогематологических больных при аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток: данные реальной клинической практики

- Yilmaz P., Parfrey L.W., Yarza P. et al. The SILVA and “All-species Living Tree Project (LTP)” taxonomic frameworks. // Nucleic Acids Res. – 2014. – Vol. 42. – D643–D648.

- McMurdie PJ, Holmes S (2013) phyloseq: An R Package for Reproducible Interactive Analysis and Graphics of Microbiome Census Data. // PLoS ONE. – Vol. 8, N 4. – P. e61217.

- Buffie G., Pamer E.G. Microbiota-mediated colonization resistance against interstinal pathogens//Nat Rev Immunol. - 2013. - Vol.13, N11. - P. 790-801.

- Чеботкевичч В.Н., Ковалев А.А., Стома И.О., Грицаев С.В., Бурылев В.В., Кулешова А.В., Киселева Е.Е., Стижак Н.П., Кострома И.И., Кайтанджан Е.И., Бессмельцев С.С. // Изменения микробиома кишечника у пациентов с множественной миеломой при аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток // Вестник гематологии. – 2022. – Том XVIII, № 1– C. 4–7.

- Бессмельцев С. С. Множественная миелома / С.С. Бессмельцев, К.М. Абдулкадыров. - М., МК, 2016. - 504 с.

- Rhee F., Giralt S., Barlogie B. The future of autologous stem cell transplantation in myeloma. // Blood. – 2014. - Vol. 124. – P. 328–333.

- Стома И.О. Микробиота кишечника у пациентов с иммуносупрессией: переоценка взглядов на патогенез инфекций кровотока // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 224–233.

- Stoma I., Littmann E.R., Pamer E.G. et al. Compositional flux within the intestinal microbiota and risk for bloodstream infection with gram-negative bacteria // Clin Infect Dis. – 2021. - Vol. 73, N 11. – P. e4627-e4635.

- Stoma I., Uss M., Milanova E., Iscrov I., Uss A. Biodiversity screening of gut microbiome during the allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: data from the real-life clinical practice// All Life. – 2022. – Vol.15, N 1. –P. 547-554.