Микроиндустрия на рубеже среднего и верхнего палеолита Западного Забайкалья (по материалам местонахождения Барун-Алан 1)

Автор: Ташак Василий Иванович, Антонова Юлия Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию микроиндустрии производства каменных орудий в палеолите Центральной Азии. В ходе раскопок 2005-2010 гг. на многослойном археологическом памятнике Барун-Алан 1 (Западное Забайкалье) получены новые археологические материалы, среди которых представлены микросколы и орудия, изготовленные из них. В ходе полевых работ установлено, что большая часть этих орудий залегает в 7-м литологическом слоя Барун-Алана 1, формирование которого (по данным хронологических исследований) завершается от 40 до 35 тыс. л. н. Значительную часть орудийного набора в микроиндустрии 7-го слоя составляют резцы, острия, долотовидные изделия, т. е. изделия, характерные для верхнего палеолита. Таким образом, в 7-м слое Барун-Алана 1 выявлена древнейшая для Забайкалья микроиндустрия с выраженным верхнепалеолитическим обликом.

Забайкалье, средний палеолит, верхний палеолит, каменные артефакты, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/14737494

IDR: 14737494 | УДК: 903.21

Текст научной статьи Микроиндустрия на рубеже среднего и верхнего палеолита Западного Забайкалья (по материалам местонахождения Барун-Алан 1)

Микроиндустрия как особая линия развития палеолитических технологий при производстве каменных орудий вызывает устойчивый интерес исследователей уже в течение многих десятков лет. Для обширных территорий Сибири, Северной и Восточной Азии этот интерес вызван еще и тем, что производство микропластин, составляющих наиболее яркую и многочисленную группу микроинвентаря, стало рассматриваться как процесс, тесно связанный с хозяйственными и социальными перестройками общества в финале палеолита. В свою очередь, в 50–80 гг. ХХ в. хозяйственные и социальные перестройки в палеолитическом обществе рассматривались как результат глобальных климатических изменений в финале плейстоцена – начале голоцена. Последующие исследования показали, что микропластинчатое производство широко применялось не позднее 18–20 тыс. л. н. или в эпоху максимума сартанского похолодания. В период между 1990 и 2005 г. появились сообщения о проявлениях микропластинчато-го производства задолго до сартанского похолодания: например, на Алтае это явление зафиксировано в самом начале верхнего палеолита [Петрин, 1996]. Новые данные повлекли за собой новые вопросы, связанные с причинами, местом и временем возникновения и развития микроиндустрии [Ташак, 2007; 2009]. Какова роль внутреннего развития материальной культуры палеолита и природных факторов в развитии микроиндустрии? Как оказалось, на современном этапе научных изысканий фактических данных для ответов на многие из этих вопросов недостаточно.

В данной статье вниманию исследовате лей предложены некоторые результаты ра бот на археологическом местонахождении Барун - Алан 1, где зафиксирован многочис ленный микроинвентарь , значительная часть которого залегает в литологических слоях памятника совместно с артефактами , характерными для среднего палеолита .

В устьевой части долины небольшой речки , носящей название Алан ( Западное Забайкалье ), в 2000 г . было обнаружено не сколько палеолитических местонахождений . С этого времени здесь проводятся система тические поисковые работы , в результате которых выявлены новые археологические памятники , на некоторых из них ведутся

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 5: Археология и этнография © В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова, 201 1

раскопочные работы. Характерной чертой всех известных палеолитических местонахождений этого участка является их приуроченность к склонам и высоким отметкам подгорных шлейфов горы Хэнгэрэктэ. Массив горы Хэнгэрэктэ, где вдоль южных и западных склонов сконцентрированы палеолитические местонахождения, составляет южную оконечность отрогов хребта Хомские Гольцы, входящего в систему хребта Улан-Бургасы. С востока и юго-востока протяженные отроги горы спускаются к пойменному дну долины р. Оны, входящей в бассейн р. Уды. С запада и юго-запада отроги горы окаймлены долиной Алана – левого притока Оны. Вдоль правого берега речки повсеместно протяженные подгорные шлейфы начинаются от некрутых, поросших лесом склонов, и плавно опускаются к пойме. Вдоль левого берега горные склоны на всем ее протяжении изобилуют скалистыми выходами и скальными стенками. Подгорные шлейфы менее протяженные и более крутые, и только в самом устье долины ее левый борт переходит в очень протяженные шлейфы, покрытые травянистой степной растительностью.

Одним из наиболее крупных и перспек тивных для проведения раскопок среди па леолитических местонахождений этого рай она является археологический памятник Барун - Алан 1 ( рис . 1), обнаруженный в 2002 г . в результате целенаправленных по исковых работ . Он расположен на западном склоне горы Хэнгэрэктэ в 6 км на северо - запад от западной окраины с . Алан . Древняя стоянка располагалась на субгоризонталь ной площадке у южного подножия скальной стенки ( современная высота скалы 12,5 м ). Высота местонахождения над уровнем реч ки Алан 80–90 м при крутизне подъема от поймы к площадке 20–30°.

Начиная с 2004 г . на Барун - Алане 1 про водятся раскопочные работы , значительно пополнившие базу данных по палеолиту Забайкалья . Вместе с тем исследования Ба - рун - Алана 1 породили серию новых вопро сов , связанных с интерпретацией и опреде -

Рис . 1 ( фото ). Общий вид на археологический памятник Барун - Алан 1 ( снято с юго - востока ; стрелкой указано место раскопа )

лением места археологических материалов данного памятника среди материалов дру гих палеолитических стоянок Забайкалья , Монголии и Южной Сибири . На Барун - Алане 1 выявлено две группы палеолитиче ских материалов , представляющих собой две культурные традиции и залегающих в двух основных стратиграфических подраз делениях – в литологических слоях 6 и 7. Одной из особенностей коллекции камен ных артефактов 7- го литологического слоя является сочетание большого количества сколов и орудий , типичных для среднего палеолита ( в том числе леваллуазских нук леусов и сколов ) с развитой призматической техникой расщепления и верхнепалеолити ческими типами орудий . К еще одной особенности этой коллекции относится вы разительный набор мелких сколов и микро - сколов , а также орудий , из них изготовлен ных . По метрическим характеристикам и внешнему виду артефакты 7- го литологиче ского слоя разделены на две части – макро - и микроиндустрию .

Первоначально основное внимание уде лялось исследованию характера и условий залегания артефактов в 6- м литологическом слое , что было обусловлено наличием ог ромного количества скальных обломков и камней в толще данного слоя и большой численно стью артефактов в этих скальных завалах . В связи с этим систематическое проникно вение в толщу 7- го слоя начинается только в 2006 г . С этого времени становится ясно , что мелкие орудия , найденные в кровле 7- го слоя , происходят именно из него , а не попа ли сюда случайно по норам , как предпола галось ранее . В ходе работ 2006–2009 гг . набор мелких орудий значительно попол нился . Большинство артефактов , состав ляющих коллекцию микроиндустрии , про исходит из 7- го слоя , часть найдена в контактной зоне 6- го и 7- го слоев , еще часть – в норных ходах , как в 7- м , так и в 6- м слоях . Находки , четко вписывающиеся в структуру погребенных поселенческих элементов , т . е . залегавшие in situ, найдены только в 7- м слое .

В данной статье предлагаются деталь ное описание и интерпретация микроинду стрии , являющейся частью артефактно - го комплекса 7- го литологического слоя , накопление которого заканчивается около 40 тыс . л . н .

В ходе раскопок Барун - Алана 1 было установлено , что это многослойный архео логический памятник , содержащий мате риалы от эпохи палеолита до железного ве ка . Подавляющее большинство находок относится к периоду палеолита . Это объяс няется тем , что в позднем плейстоцене площадка под скалой использовалась для организации жилого пространства стоянок . С начала голоценовой эпохи , в особенности на поздних этапах – с позиции археологии бронзового и железного века , здесь функ ционируют ритуальные объекты , посещае мые людьми эпизодически .

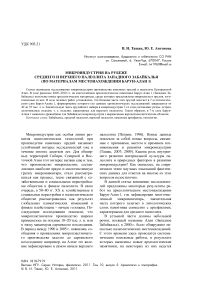

Раскопом была выявлена стратиграфиче ская ситуация памятника ( рис . 2).

Слой 1 – это супесь пылеватая , рыхлая по структуре , серо - золистого цвета с каштано вым оттенком . Содержание песка , дресвы , щебня умеренное . Слой насыщен корневой системой травянистой растительности . Его мощность от 5 до 12 см .

Рис . 2. Стратиграфическая колонка раскопа

Слой 2 – алевриты и алевро - пески . Слой по структуре разнородный – представлен комковатыми фракциями , плотными линза ми , пылеватыми включениями . В верхней части местами окрашен в желтоватый цвет . Часть окрашена в светло - серый цвет . Ниж няя граница четкая , ровная . В слое много ходов нор землероющих животных . При растирании грунт , составляющий слой , лег кий , пылеватый . Общая мощность – от 20 до 40 см . В южном направлении мощность слоя уменьшается и на удалении 10 м от скалы местами не фиксируется .

Слой 3 – супесь легкая , пылеватая , свет ло - серого и серо - коричневого цвета , внешне похожая на плотно слежавшуюся золу . Юж нее скалы , где не прослеживается слой 2, слой 3 залегает непосредственно под дер ном . Общая мощность – от 3 до 10 см .

Слой 4 – супесь серовато - каштанового цвета , пылеватая , слежавшаяся , плотная , но при физическом воздействии слой легко разрушается , сильно поврежден норами . В верхней части слоя 4, так же как и в слое 3, наблюдается темный прослой . Гра ница между слоями 3 и 4 четкая , ровная . Граница между слоями 4 и 5 неровная – с западинами и выклиниваниями . В 6 м юж нее скалы слой 4 полностью исчезает . Его мощность в целом варьирует от 5 до 10 см .

Слой 5 – алевриты и алевро - пески серо вато - белого цвета , структура рыхлая , пыле ватая , при физическом воздействии легко распадается в пыль . Слой сильно фрагмен тирован и нередко представлен линзовид ными фрагментами . Такое его разрушение обусловлено ходами нор . В 10 м южнее ска лы отмечается фрагментарно . Мощность слоя 5–15 см .

Слой 6 – супесь серовато-черного и серовато-каштанового цвета. Супесь слоя 6 является межкаменным заполнением мощного каменного завала непосредственно под скалой, состоящего из скальных обломков различного размера – от небольших камней 5 × 5 см до огромных глыб, вес которых превышает 1000 кг. По мере продвижения на юг мощность каменного завала уменьшается, при этом мощность слоя варьирует незначительно. Супесь слоя 6 по структуре очень рыхлая, сыпучая. Он сильно нарушен норами землероющих животных. В некоторых местах встречаются плотные участки грунта, возможно, небольшие линзовидные остатки литологических слоев и культурных горизонтов, но они крайне разрознены, как по горизонтали, так и по вертикали. Безусловно, в толще слоя 6 сосредоточены остатки нескольких уровней обитания древнего человека, что в настоящее время не фиксируется, поскольку слой представляется однородным по цвету и структуре. Между камнями завала содержится большое количество артефактов, при этом в подошве слоя они фиксируются компактно в плане высотного распределения. Поэтому можно предположить, что подошва слоя 6 и кровля слоя 7 явились одним из основных уровней обитания. Мощность – 70–100 см.

Слой 7 – толща суглинков палево - жел того цвета , перемешанных с песком . Види мая мощность толщи около 200 см . В цен тральной части раскопа слой подстилается наклоненной на юг каменной плитой , но в 10 м южнее вертикальной скалы плита за канчивается , что предполагает увеличение мощности толщи . Структура суглинистой толщи неоднородна . В кровле суглинки пы леватые , но плотно слежавшиеся . По мере углубления слой становится более плотным , насыщенным дресвой и крупнозернистым песком , значительно увеличивается количе ство мелкого щебня .

Верхняя часть слоя 7 также в значительной степени подверглась разрушению норными ходами – более 50 % раскопанной площади. Вместе с тем на некоторых не подвергшихся разрушению участках выявлены уровни, связанные с этапами формирования культурных горизонтов – in situ зафиксированы уровни залегания археологических и палеонтологических материалов, обозначенные как 7а, 7б и 7в. Уровни 7а и 7б зафиксированы как небольшие линзы утоптанного грунта, слегка окрашенного в серый цвет примесями небольшого количества углей и золы. В дальнейшем вся толща была разделена на уровни, выделенные условно согласно высотному распределению участков с залеганием материалов in situ. Уровень 7в начал формироваться как культурный горизонт в кровле очень плотного суглинистого грунта с выраженными красноватыми оттенками цвета. Часть слоя, залегающая ниже уровня 7в, названа «уровень 7г». Этот уровень значительно отличается от уровня 7а большим содержанием крупнозернистого песка, дресвы и щебня. Красноватый цвет в нижней части слою придается проявлениями железа. Кроме этого здесь проявляются и следы марганца (?) – поверхность большого количества камней, а также костей животных покрылись тонкой пленкой лоснящегося черного цвета. Предполагалось уровень 7г обозначить как самостоятельный горизонт, но изменение плотности, цветности и содержания грубообломочного материала происходит постепенно сверху вниз и четкой границы между каждым уровнем не наблюдается.

В уровне 7 г выявлены линзы уплотнен ного грунта с угольками , золой , мелкими обломками костей и артефактами , представ ляющие собой остатки культурных горизон тов . Данный уровень в значительно мень шей степени подвергся разрушениям норными ходами ( глубина от поверхности достигает 4 м ). Но культурные горизонты подверглись воздействию солифлюкцион - ных процессов – « сползание » суглинистого грунта по скале , кроме этого , уровень содержит большое количество крупных об ломков скал , оказавшихся здесь в результате обвалов . Почти у всех скальных обломков , а также крупных фрагментов скал уровня 7 г сильно заглажены грани и ребра , что резко отличает их от аналогичных обломков вы шележащих уровней . Палеолитические ар тефакты фиксируются во всей толще 7- го слоя , начиная от кровли и до каменной пли ты , перекрывшей дно в центре раскопа на глубине 2,5–4 м .

Приступая к рассмотрению каменной индустрии 7-го литологического слоя, необходимо отметить, что две части, составляющие коллекцию артефактов этого слоя – макро- и микроиндустрия, различаются не только по размерам сколов и готовых изделий, но и по сырьевому составу. Для производства микроорудий в большинстве случаев использовалось высококачественное каменное сырье, такое как яшма различных цветов, кремень, халцедон и горный хрусталь. Для производства крупных орудий прежде всего использовался риолит-порфир, выходы которого найдены в привершинной части горы Хэнгэрэктэ. Скальный блок риолит-порфира, включенный в сиенитовые скальные массивы горы, постепенно разрушался, и его обломки, транспортируясь вниз по склону горы, усеяли весь склон и поверхность подгорного шлейфа. Таким образом, основным сырьем для большинства стоянок вокруг горы Хэнгэрктэ служил риолит-порфир черно-серого цвета. Отщепы и пластины, производимые при расщеплении такого сырья, часто получались с неровной волнистой поверхностью и заломами. Кроме риолит-порфира в макроиндустрии применялся туф, по внешнему виду похожий на первый тип сырья, но дающий более гладкие сколы. Другие типы сырья использовались значительно реже. Сырье, применяемое в микроиндустрии, резко отличается от сырья макроиндустрии – по цвету (красные, зеленые, белые и т. д.) и качеству (прекрасные изотропные свойства, позволяющие получать ровные гладкие сколы и производить тонкую вторичную обработку этих сколов). Исходя из того, что более 90 % артефактов микроиндустрии четко отличаются по сырьевому составу от макросоставляющей арте-фактного набора памятника, к анализу первичного расщепления в микроиндустрии привлекались все находки, полученные из «цветного» сырья.

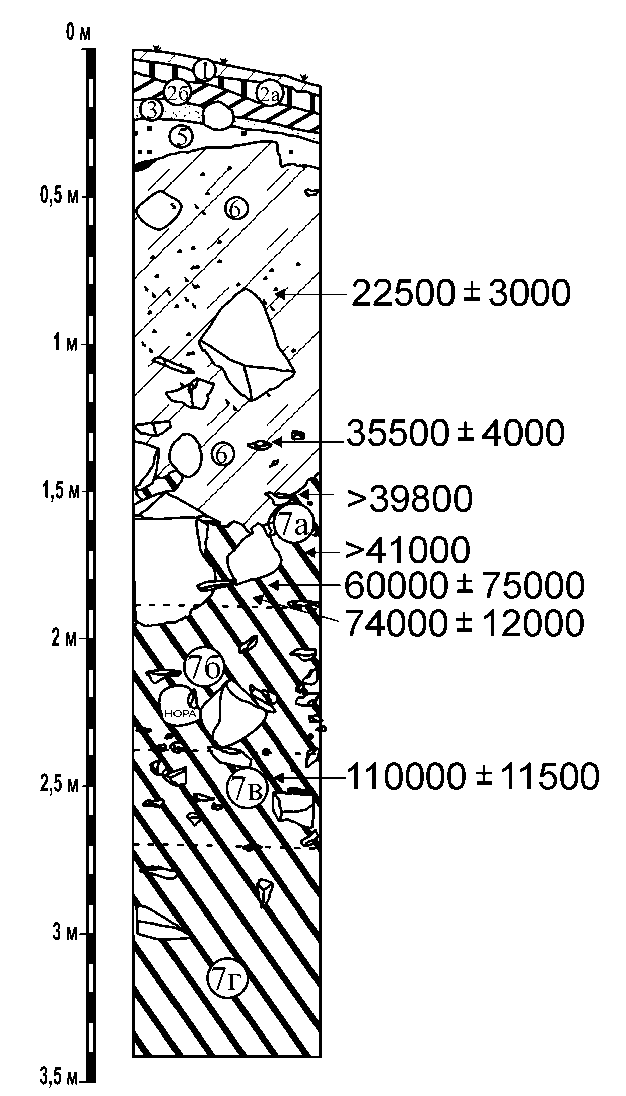

Первичное расщепление микроиндуст рии Барун - Алана 1 представлено нуклеуса ми для получения микропластин и отщепов , собственно микропластинами , близкими к ним по метрическим характеристикам пла стинками , отщепами и различными нестан дартными сколами . Нуклеусов 9 экземпля ров , два из которых охарактеризованы как нуклеусы - дрили . Один из нуклеусов пред ставлен морионовой галькой , с которой снимались отщепы . Остальные 6 экземпля ров – торцовые , предназначенные для ска лывания микропластин . Все 6 экземпляров относятся к типичным торцовым клиновид ным микронуклеусам высокой формы . Че тыре из них оформлены на первичных от - щепах , о чем свидетельствует наличие галечной корки на одной из латералей . Контрфронт , представленный гребнем , практически во всех случаях подрабатывал ся частично . Ударная площадка скошена на одну латераль и подработана по краю ска лывания . Один нуклеус является бифрон - тальным с конвергентными фронтами скалывания . В целом , микронуклеусы де монстрируют определенное единство в пла не подготовки и утилизации . Размеры нук леусов не превышают 30 мм в высоту , в среднем около 20 мм , а ширина фронта ска лывания составляет от 6 до 10 мм .

Торцовые нуклеусы для микропластин распределились в толще отложений сле дующим образом ( рис . 3): один из них за фиксирован в норе в нижней части слоя 6;

Рис . 3. Торцовые клиновидные микронуклеусы :

1 – из норы 6- го слоя ; 2–4 – из нор 7- го слоя ; 5 – уровень 7 б слоя 7

второй найден на уровне контакта 6- го и 7- го слоев , три экземпляра найдены в но рах 7- го слоя . Только один нуклеус зафик сирован в положении in situ в уровне 7 б слоя 7. Нуклеусы - дрили происходят из 7- го слоя , один из верхнего уровня , второй из уровня 7 г .

Микропластинки представлены в коли честве 57 экземпляров , к ним отнесены ско лы шириной до 7 мм включительно с парал лельными краями и огранкой дорсала . Следы вторичной обработки или ретушь утилизации несут на себе 23 из них . В си туации in situ в 7- м слое было зафиксирова но 27 предметов ( при этом их количество уменьшается к верхней части толщи слоя ). Из нор 7- го слоя происходят 7 микропла стинок , а из слоя 6 и уровня контакта 6- го и

7- го слоев – 23. Целых экземпляров насчи тывается около трети всех предметов , в ос новном представлены фрагменты , в боль шинстве своем проксимально - медиальные или же дистально - медиальные части . Мет рические параметры микропластинок ( в особенности целых экземпляров ) позволяют утверждать , что их получение производи лось с микронуклеусов клиновидного типа , которые представлены на памятнике . Ис пользование почти половины микропластин (40,35 %) в качестве орудий свидетельствует о намеренности их изготовления как загото вок , хотя не отрицается возможность проис хождения некоторых из них в результате оформления орудий , например резцов .

В 21 экземпляре представлены пластин ки , максимальная ширина которых 17 мм

(1 предмет ), в среднем же около 10,3 мм при средней длине 23 мм . Пластинки в боль шинстве своем фрагментированы и две тре тьи из них использовались как орудия .

Нуклеусов для отщепов из яшмовидного сырья на местонахождении найдено не бы ло , однако небольшие отщепы и микроору дия на них из этой породы составляют 41,3 % (76 предметов ) от общего количества сколов (184). Размеры отщепов небольшие , не более 30 мм в длину и 20 мм в ширину . Двадцать девять предметов фрагментирова но , 47 представлено целыми экземплярами . Почти 70 % отщепов (52 предмета ) относит ся к 7- му слою и залегало в положении in situ, лишь 4 из них происходят из нор 7- го слоя . В нижней части 6- го слоя и на уровне контакта 6- го и 7- го слоев найдено 20 мел ких отщепов . При этом 60,5 % (46) предме тов этой категории подверглось вторичной обработке или же несет следы ретуши ути лизации , из них лишь только 11 найдены не в 7- м слое .

Среди сколов других типов в количестве 16 предметов выделяются четыре фронталь ных и два реберчатых . Фронтальные сколы на дорсальной поверхности несут негативы снятий микропластинок . Выделяется скол из « традиционного » сырья ( порфира ?), на тор це которого фиксируются микропластинча - тые снятия . Пять сколов использовались как орудия . Из 7- го слоя происходит 8 предме тов и по 4 получено из нор 7- го слоя и уров ня контакта с 6- м .

Как видно из представленной статистики, первичное расщепление микроиндустрии Барун-Алана 1 характеризуется двумя направлениями: пластинчатым (представлено мелкими пластинками и микропластинками, а также нуклеусами для их получения) и отщеповым. Целенаправленно микропластинки получали с торцовых клиновидных микронуклеусов и нуклеусов-дрилей. Кроме этого, для изготовления орудий или применения в работе без дополнительного ретуширования использовались микропластинки, образовавшиеся в результате предварительного оформления крупных призматических нуклеусов. Например, на уровне 7г найден проксимальный фрагмент крупной призматической пластины из яшмы. Дорсальная поверхность пластины несет на себе негативы пластинчатых сколов, в том числе и микропластинчатых. Судя по негативам, микропластинки, полученные при поправке карниза ударной площадки, по размерам соответствовали тем, что были получены с торцовых микронуклеусов.

Орудийный набор микроиндустрии Ба - рун - Алана 1 характеризуется разнообразием форм , что затрудняет типологическое груп пирование . В то же время ряд орудий де монстрирует устойчивое сочетание элемен тов оформления непосредственно рабочих частей , позволившее выделить некоторые типологические группы .

Большая роль при изготовлении орудий уделялась микропластинкам . Это видно из простого сопоставления числа орудий на различных типах сколов – орудия изготав ливались в равной степени как из мелких отщепов (48,42 %), так и пластинчатых за готовок (42,1 %). Для оформления 9,4 % орудий использовались обушковые , фрон тальные и иные сколы и нуклевидные пред меты ( см . таблицу ). При этом необходимо отметить , что в качестве орудий использо валось 51,6 % всех сколов . Размеры изделий не превышают 30 мм , в большинстве сво ем – 20 мм в длину , что , возможно , объясня ется спецификой используемого сырья , представленного яшмовидными гальками небольших размеров .

Наиболее яркими типами орудий явля ются резцы , скребки , остроконечники , долотовидно - тесловидные изделия . Общее количество микроорудий составляет 95 эк земпляров , непосредственно из 7- го слоя происходит 67 предметов , из нор различных уровней 7- го слоя – 8, 20 орудий было най дено в поврежденном норными ходами 6- м слое .

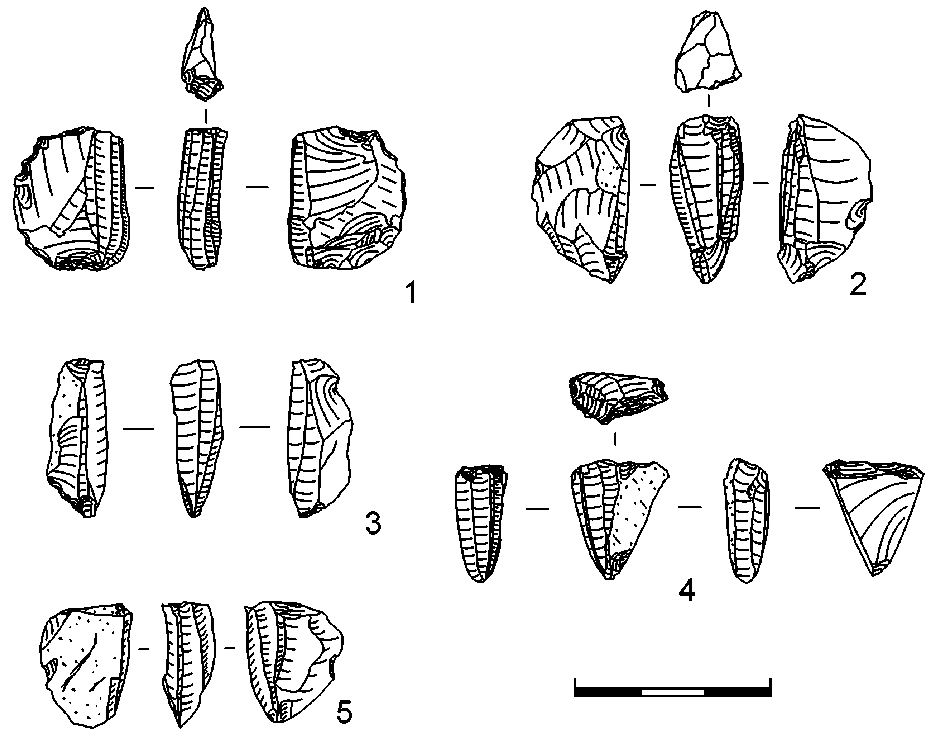

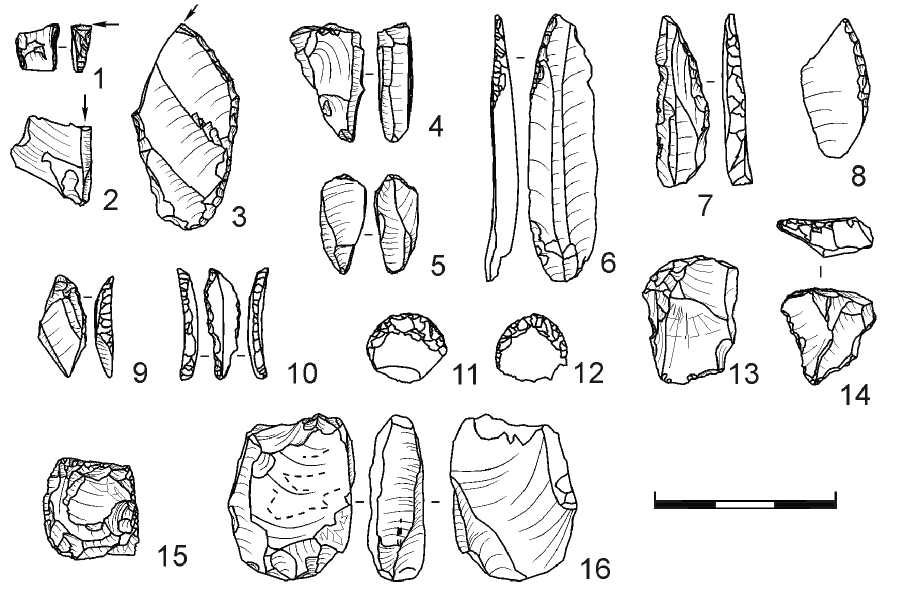

Самой многочисленной на настоящий момент группой микроорудий – 28 предме тов , являются резцы или резчики , в число которых включены изделия с рабочими час тями , оформленными на углах заготовок ( рис . 4, 5, 1 ). Углы подправлялись резцовы ми сколами , выделялись ретушированным анкошем в непосредственной близости от угла , а также подрабатывались микро - и мелкой ретушью . В последнем случае оформление рабочего угла часто сопровож далось подработкой продольной стороны или сторон , прилегающих к углу .

Немаловажным представляется количе ственное распределение резцов в толще 7- го слоя : оно уменьшается к 6- му слою . К уров ню 7 г ( нижний из раскопанных уровней ) и переходному к 7 в относятся 12 экземпляров ,

Состав орудийного набора

|

Основа Орудие |

О cd ^ ю |

cd И S н о cd § |

cd У в В н о се Ч В |

cd К S Н О cd о и 3 |

S м в |

о в |

к о 5 н о |

cd У И cd ^ К н к н о |

о |

о m |

|

Остроконечник |

3 |

2 |

6 |

11 |

||||||

|

Резцы |

4 |

8 |

2 |

12 |

2 |

28 |

||||

|

С микроретушью |

2 |

4 |

2 |

1 |

9 |

|||||

|

С ретушью утилизации |

1 |

1 |

6 |

2 |

2 |

12 |

||||

|

С ретушью |

2 |

3 |

2 |

8 |

1 |

16 |

||||

|

Скобель |

1 |

1 |

1 |

3 |

||||||

|

Скребок |

6 |

6 |

||||||||

|

Долотовидно тесловидные |

1 |

1 |

2 |

4 |

||||||

|

Шиповидные |

1 |

1 |

||||||||

|

Струг |

1 |

2 |

2 |

5 |

||||||

|

Всего |

1 |

3 |

14 |

23 |

1 |

2 |

42 |

4 |

5 |

95 |

Рис . 4. Резцы с выделенным угловым выступом : 1 – уровень 7 г слоя 7;

2 – контакт уровней 7 в и 7 г слоя 7; 3 – слой 6/7

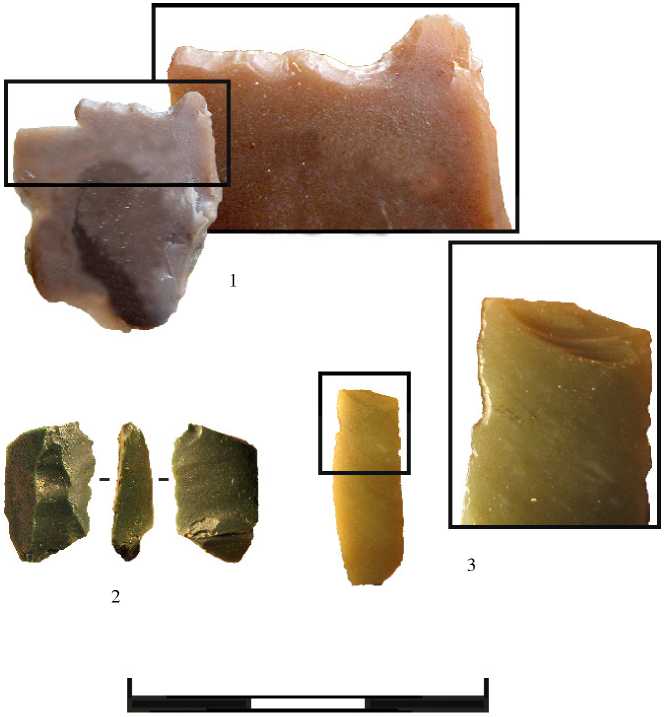

Рис . 5. Микроиндустрия палеолитического памятника Барун - Алан 1: 1–3 – резцы ; 4, 5 – нуклеусы - дрили ; 6–10 – остроконечники ; 11–14 – скребки ;

15 – 16 – тесловидно - долотовидные изделия

на уровне 7 в фиксируются 6 предметов . Резцы отсутствуют в горизонте 7 б . В 7 а представлено 5 резцов и 2 найдено на уров не 6/7 – контактная зона 6 и 7 слоев . Три предмета относятся к норам 7- го и 6- го сло ев ( в последнем случае нора заполнена грунтом желтого цвета , что указывает на происхождение резца из 7- го слоя ). Количе ственное распределение артефактов показы вает , что почти половина всех изделий про исходит из нижнего уровня 7- го слоя , выше их количество резко уменьшается .

В качестве заготовок для изготовления резцов использовались: отщепы (в 12 случаях), микропластины (8 предметов), мелкие пластинки, по метрическим характеристикам близкие к микропластинам (в 4 случаях). Единственным экземпляром представлен резец на сколе, обработанном с двух сторон и один на фронтальном сколе с нуклеуса для получения микропластин. В большинстве случаев отщепы фрагментированы, микропластины и мелкие пластинки по три экземпляра представлены медиальной частью, медиально-дистальным и меди- ально-проксимальным фрагментом, для изготовления одного и двух предметов использовались целые микропластинка и пластинки соответственно.

По метрическим характеристикам резцы не превышают 30 мм в длину и 20 мм по ширине , в среднем эти орудия 15–16 мм в длину . Естественно , что орудиями столь небольших размеров невозможно работать , не закрепляя их в рукояти какого - либо типа . Однако аккомодационный участок намерен но обработан лишь в нескольких случаях . В частности , у резца на относительно круп ном сколе ( около 3 см длины ), конец проти воположный лезвийной части имеет двусто роннюю краевую подработку , кроме этого данный участок дополнительно утончен сколом с одной из сторон . Рабочий конец орудия представлен углом на поперечном сломе , оформленным резцовым сколом . В 4 случаях конец , противоположный рабочей части , имеет локальные ретушированные участки .

Края почти всех резцов несут на себе мелкую ретушь и микроретушь. Угол на- клона ретуши варьирует от полукрутого до отвесного. В большинстве ретушь дорсальная (в 16 случаях). При обработке 7 экземпляров использовалась вентральная, у трех из них на отдельных участках фиксируется также дорсальная ретушь утилизации. У двух резцов отмечается как намеренная вентральная, так и дорсальная ретушь. Лишь один двухфасеточный резец (рис. 5, 2) не имеет дополнительной подработки, кроме резцовых сколов. В единственном экземпляре представлен типичный трансверсальный резец на пластине (рис. 5, 3), у которого обе латерали обработаны полукрутой формообразующей краевой параллельной ретушью.

Помимо этого , в данной группе изделий имеются два предмета , определяемых как многофасеточные резцы , близких по мор фологии к нуклеусам - дрилям ( о них уже упоминалось при описании нуклеусов ). Первый из них выглядит как торцовый нук леус для снятия микропластин , почти пол ностью сработанный ( рис . 5, 4 ). На фронте – 3 негатива от микропластинчатых снятий . Второй также выглядит как нуклеус для микропластин . Сколы производились по кругу с двух противолежащих ударных площадок ( рис . 5, 5 ). Собственно полиэдри ческие резцы - дрили , по определению В . М . Михалева [1995], должны иметь мно гогранное лезвие , образованное снятиями по периметру без ограничений . Резцы с Барун - Алана 1 близки к подтипу А 1 ( с некоторы ми допущениями ), выделенному В . М . Ми халевым на территории Северо - Восточной Азии и интерпретируемому как резцы с нуклевидным корпусом и сохранившейся ударной площадкой . Данный тип расцени вается автором как наиболее древний ( пер вое появление подобных резцов он относит к финалу плейстоцена – раннему голоцену ) и « сквозной » ( существующий в последую щих эпохах с момента появления ). Таким образом , материалы Барун - Алана 1 демон стрируют гораздо более раннее появление резцов этого типа .

Интересна и выразительна группа остроконечных изделий, насчитывающая 11 предметов, большинство из них (9) было найдено in situ в 7 слое, два относятся к уровню контакта 6-го и 7-го. По форме и исполнению в данной группе выделяются остроконечники, выполненные на отщепах и пластинчатых заготовках. Изделия на отще- пах представлены в количестве 6 предметов и имеют более укороченные и широкие пропорции (не более 30 мм в длину и 20 мм в ширину). Лезвие оформлялось в дистальной части отщепов как с естественными конвергентными краями (в 4 случаях), так и формировалось модифицирующей ретушью (у двух изделий). В любом из случаев лишь один из краев подработан краевой крутой средней или мелкофасеточной ретушью по дорсалу, в трех случаях на самом углу фиксируется микроретушь. Выделяются три экземпляра, у которых прослеживается стремление оформить аккомодационный участок. У одного остроконечника образован черешок в проксимальной части естественной выемкой с одной стороны и анко-шем – с другой. Оформление второго более сложное: проксимальная часть подтесана с вентральной стороны для утончения, помимо этого, наблюдаются две неглубокие выемки на противоположных боковых сторонах, одна из них подработана мелкой крутой ретушью по дорсалу, вторая образовалась в месте приложения удара при вентральной подтеске с целью уплощения. Черешок третьего образован двумя выемками: одним сколом на вентральной поверхности и подработанным анкошем на дорсальной.

Более разнообразна группа остроконечников на пластинах и микропластинах. Среди них выделяются две пластинки, близкие граветтоидным остриям. У одной из них подработан край в дистальной части мелкой притупляющей ретушью по дорсалу (рис. 5, 6), с другой стороны наблюдается микроретушь. По вентралу по двум латера-лям фиксируется ретушь утилизации. Второе орудие имеет край, притупленный крутой, почти отвесной, модифицирующей среднефасеточной дорсальной ретушью. Противоположный край покрыт мелкой ретушью утилизации (рис. 5, 7). К пластинкам этого типа близки еще два изделия с диагональным фрагментированием (рис. 5, 8, 9). Это проксимально-медиальный фрагмент пластинки с полукрутой мелкой вентральной ретушью по одной латерали от угла слома (по дорсалу на углу наблюдается ретушь утилизации), а также дистальный фрагмент микропластинки с острием, образованным гранью намеренного слома (о намеренности свидетельствуют небольшие выемки в точке приложения удара на вентральной стороне по краю слома) и полу- круглой латералью, оформленной крутой, почти отвесной, мелкой модифицирующей дорсальной ретушью.

В единственном экземпляре представлен остроконечник с черешком на микропласти не ( рис . 5, 10 ). Он оформлен дорсальной крутой , практически отвесной , мелкой крае вой модифицирующей ретушью . Черешок выделен небольшими выемками ближе к проксимальной части . Ретушь охватывает весь периметр .

Основным приемом оформления остро конечников является ретуширование по од ному краю , причем ретушь в подавляющем большинстве случаев краевая , дорсальная , крутая , модифицирующая . Размеры изделий небольшие . Намеренно оформленный акко модационный участок выделяется лишь у 4 предметов . Функционально эти две группы остроконечников служили , скорее всего , разным целям . И если первые ( изготовлен ные на отщепах ) ассоциируются в первую очередь с перфорирующими изделиями , то орудия на пластинках все же больше отно сятся к остриям .

Среди микроорудий выделяется группа скребков в количестве 6 предметов , 4 из них происходят из 7- го слоя , один – из норы в 7- м слое и один скребок из 6- го слоя . В ка честве заготовки во всех случаях использо вались отщепы . Оригинальны два микро скребка ( рис . 5, 11 , 12 ), выполненных на округлых отщепах ( обломках ), размеры их не превышают полутора сантиметров . У од ного из них лезвие оформлено в прокси мальной части , ретушь захватывающая , средне - и мелкофасеточная , модифицирую щая , дорсальная . Второй выполнен на об ломке отщепа , лезвие обработано полукру той формообразующей мелкой дорсальной ретушью . Противоположный конец совсем тонкий ( менее 1 мм ), возможно , для удобст ва крепления . Первый скребок происходит из норы уровня 7 в , однако идентичность двух изделий ( округлая форма , оформление лезвия в более утолщенной части ) позволяет рассматривать его в составе коллекции мик роиндустрии 7- го слоя , несмотря на миниа тюрность и тонкость обработки . Близок к ним по форме и размерам еще один скребок , изготовленный на округлом отщепе , однако участок полукрутого лезвия довольно не продолжителен , слегка смещен на угол дис тальной части .

В количестве трех экземпляров представлены концевые скребки. Один из них происходит из 6-го слоя и является обломком лезвия концевого скребка высокой формы. Два других относятся к нижнему уровню слоя 7 (7г). У первого лезвие в проксимальной части слегка смещено на угол, оформлено на вентральной поверхности, в районе бывшего ударного бугорка, мелкой и среднефасеточной ретушью с заломами (рис. 5, 13). Прилегающая сторона также подработана парой крупных снятий с локальным участком микроретуши. Дистальный конец дополнительно утончен подтеской с дорсальной стороны. Второе изделие (рис. 5, 14) рассматривается как концевой скребок несколько условно. Это подтреугольный сегмент, у которого обработаны все три стороны. На одной стороне (в проксимальной части изделия) ближе к углу выделяется лезвие. На двух других фиксируются небольшие выемки с мелкой и среднефасеточной ретушью на дорсальной поверхности. Ретушь крутая, модифицирующая по одному краю, мелкая и более пологая по второму. Выемки, возможно, оформляют аккомодационный участок. Оба изделия не более 20 мм в длину и предполагают наличие рукоятки. В целом для группы скребков характерны такие элементы, как крутая и полукрутая модифицирующая ретушь, использование утолщенной проксимальной части для оформления лезвия, а более тонкого конца – для крепления, у концевых скребков наблюдается смещение лезвия на угол.

Группа стругов из 5 микроорудий харак теризуется небольшим , чуть вогнутым , лез вием на дистальном конце отщепов , оформ ленным краевой микроретушью и более узкой противоположной проксимальной ча стью . В двух случаях ретушь фиксируется по двум сторонам . Три струга изготовлены на продольно фрагментированных отщепах . Один из них входит в эту группу больше по морфологическому сходству , так как харак тер обработки лезвия не достаточно четкий . В качестве заготовки для четвертого был ис пользован проксимально - медиальный фраг мент микропластины . Последний оформлен на реберчатом сколе . Размеры этих орудий практически совпадают : 12–14 мм в длину и 5–7 мм в ширину .

Единичными экземплярами представлены тесловидно-долотовидные изделия. Три орудия расцениваются как тесловидные. Первое выполнено на продольном фрагменте отщепа с ретушью утилизации по краю. Дистальный конец подтесан с двух сторон. Второе, несомненно, более сложное по исполнению, представляет собой орудие подквадратной формы, полностью обработан- ное с двух сторон. Подтеской и мелкой ретушью сформированы два острых лезвия на сопряженных краях, противоположная часть чуть более утолщенная (рис. 5, 15). У третьего орудия также наблюдается двусторонняя обработка двух лезвий, которые расположены на противоположных краях и оформлены подтеской с дополнительным ретушированием по краю. Долотовидное орудие, возможно, переоформлено из торцового клиновидного нуклеуса – на торце фиксируются два микропластинчатых снятия. Ударная площадка подправлена по краю скалывания. На одной латерали сохранилась галечная поверхность. На второй фиксируется негатив широкого снятия. На клине наблюдается подтеска, оформляющая вогнутое в плане долотовидное лезвие (рис. 5, 16).

В количестве трех предметов представ лены скобели . Наиболее интересным из них является пластинка со сбитыми дисталом и проксималом . Одна латераль полностью об работана микроретушью , на второй фикси руется анкош , подработанный среднефасе точной полукрутой ретушью . Проксимал сбит , на области слома оформлено вогнутое лезвие . В дистальной части фиксируются несколько фасеток ретуши – возможно , на чало оформления скребкового лезвия .

В нескольких случаях помимо высокока чественного яшмовидного сырья зафикси ровано использование риолит - порфира для изготовления микроорудий . В частности , это единственный экземпляр шиповидного орудия , оформленного на фрагменте отще - па : мелкой крутой ретушью обработаны од на сторона и небольшой шип , выступающий на углу . Размеры изделия не превышают полутора сантиметров .

К микропластинкам с ретушью, микроретушью и фрагментарной ретушью утилизации относятся 10 экземпляров, лишь две из них были найдены непосредственно в непотревоженном слое. Микроретушь в основном крутая дорсальная (в единственном случае вентральная), ретушь утилизации выявлена как на спинке, так и на брюшке сколов. Отдельно выделяются два микро-пластинчатых фрагмента, у которых обе ла-терали оформлены захватывающей крутой и полукрутой средней и мелкофасеточной дорсальной ретушью, а дистальный конец одного подработан с вентральной стороны. Эти изделия по форме и характеру обработки напоминают вкладыши сложносоставных орудий. Пластинки в 6 случаях имеют локальные ретушированные участки и ретушь утилизации на дорсальной поверхности (3) и вентральной (3).

Отщепов с ретушью насчитывается 16 (5 из них найдены в норах ). Двенадцать от - щепов обработаны краевой , в большинстве крутой и полукрутой , мелкой и микрорету шью . Ретушь на дорсальной поверхности у 10 предметов , у двух – на вентральной . Ос тальные несут следы ретуши утилизации .

Из яшмовидного сырья зафиксированы и две пластинки без дистальной части до вольно крупных размеров ( длина 5 и 5,4 см , ширина 25 и 21 мм соответственно ). В од ном случае наблюдается локальное ретуши рование по дорсалу , в другом – ретушью утилизации по краю с двух сторон .

В целом орудийный набор микроиндуст рии Барун - Алана 1 можно охарактеризовать как верхнепалеолитический . Здесь пред ставлены основные типы орудий , появление которых традиционно связывается с верх ним палеолитом – это концевые скребки , резцы , долотовидные орудия . Выделяются небольшие пластинки в типично граветтий - ском исполнении с обработанным крутой ретушью краем . Крутая и полукрутая крае вая ретушь является ведущей при оформле нии орудий микроиндустрии . Довольно часто ретушь имеет модифицирующий ха рактер , в основном обработка дорсальная , гораздо реже встречается вентральная . По мимо ретуширования для оформления ору дий использовались резцовый скол , анкош , подтеска .

Рассмотрение вопроса о месте микроиндустрии Барун-Алана 1 в структуре палеолита и, в частности, Забайкалья следует начать с хронологии. Как видно из описания, значительная часть предметов микроиндустрии найдена в 7-м слое, причем много артефактов происходит из уровня 7г, незначительно затронутого норными ходами. Почти все артефакты, зафиксированные в нижнем уровне слоя 6, находились в норах. Все это позволяет считать уровни слоя 7 основными стратиграфическими подразделениями, содержащими микроиндустрию. Следовательно, при определении возраста микроиндустрии, во всяком случае, не менее 80 % всех находок микроиндустриального комплекса, можно опираться на возраст 7-го слоя. Согласно радиоуглеродным данным, накопление 6-го литологического слоя, т. е. время изменений в каменной индустрии памятника, начинается около 40 тыс. л. н.; возраст стоянки в контактной зоне – подошва 6-го слоя – поверхность 7-го слоя – свыше 39 тыс. 800 лет (СОАН – 6429), а верхняя часть 7-го слоя – более 41 тыс. лет (СОАН – 6604). Термолюминесцентные (ТЛ) данные датируют слой 7 от 110 тыс. л. н. (на уровне 7в) до 60 тыс. л. н. (верхняя часть слоя). С учетом погрешности, допускающей омоложение на 7 тыс. 500 лет, верхний уровень 7-го слоя можно датировать в пределах 50 тыс. лет. Таким образом, рассматриваемые события приходятся на период не моложе 40 тыс. л. н. Следует напомнить, что в 7-м слое, особенно в средней его части – уровень 7в, микроинвентарь верхнепалеолитического облика залегает вместе с материалами, характерными для среднего палеолита. Макроиндустрия 7-го слоя находит яркие аналогии в материальном комплексе Орхона-1, датируемого финалом переходного этапа от среднего палеолита к верхнему, и в материалах финала среднего палеолита Орхона-7 [Деревянко и др., 2010]. Без сомнения, существование культуры 7-го слоя (макроиндустрия), согласно принятым датировкам и морфотипологическим данным, приходится на средний палеолит. Но наряду с выраженными элементами среднего палеолита индустрия 7-го слоя содержит яркие образцы каменного инвентаря, характерного для верхнего палеолита, причем значительная часть призматических пластинок и нуклеусов отмечены в уровне 7в, возраст которого, вероятно, около 70 тыс. лет – ТЛ-датировки указывают возраст в 74– 110 тыс. лет. Даже если учитывать большие погрешности термолюминесцентного метода, микроиндустрия Барун-Алана 1 возникла задолго до временного рубежа в 40 тыс. л. н., а именно в пределах этого рубежа в Забайкалье появляются верхнепалеолитические культуры. Таким образом, один из выводов – сама микроиндустрия 7-го слоя Барун-Алана 1, ее сочетание с крупным призматическим комплексом и артефактами, характерными для среднего палеолита, оригинальны для Забайкалья и вместе представляют неизвестную ранее в регионе археологическую культуру. В этой культуре, зародившейся в недрах среднего палеолита, очень рано появляются верхнепалеолитические элементы, количество которых представительно. Можно рассматривать второй вариант – осадконакопление под скалой было очень медленным, и верхнепалеолитические материалы проецировались на поверхность с материалами среднего палеолита. Этому противоречит значительная глубина залегания элементов микроиндустрии с четким горизонтальным распределением на различных уровнях. Вероятно, часть микроинвентаря попала в 7-й слой по норам, что и отмечается находками в норах, тем не менее, значительное число мелких артефактов зафиксировано в самом 7-м слое. Согласно имеющимся датировкам, около 40 тыс. л. н. данная культура исчезла в пределах местонахождения Барун-Алан 1. Передаются ли элементы микроиндустрии 7-го слоя носителям культуры 6-го? На этот вопрос существующие данные ответить не позволяют. Все находки микроиндустрии из нижнего уровня 6-го слоя выявлены в норах и попасть могли сюда как из 7-го слоя (что установлено по норам с желтым грунтом), так и из кровли 6-го слоя, где залегают немногочисленные находки неолита и бронзового века.

Морфологически и типологически мик роиндустрия Барун - Алана 1 также ориги нальна . Прежде всего , необходимо отметить большое значение микропластинчатой со ставляющей . Почти в 40 % случаев для из готовления орудий использовались микро - и близкие к ним по метрическим параметрам пластинки . Несмотря на то , что расцвет микропластинчатых технологий приходится на финал палеолита , а в более раннем пе риоде археологами фиксируются лишь от дельные микропластинки , не использую щиеся для производства орудий , здесь мы наблюдаем совершенно противополож ную ситуацию . Наличие специализирован ного высокотехнологичного первичного расщепления , использование 40,35 % заго товок под производство орудий свидетель ствуют о высоком уровне развития микропластинчатого компонента , представ ленного на Барун - Алане 1. В плане направ ления своего развития индустрия 7- го слоя Барун - Алана 1 близка среднепалеолитиче ским индустриям Восточной и Южной Аф рики , также характеризующимся изготовле нием орудий на мелких пластинах и микропластинках и в принципе изначально отнесенных к индустриям эпохи финала плейстоцена – голоцена [Barham, 2002; Soriano et al., 2007].

Орудийный набор также оригинален . Например , показательны острия на пластин ках , характерные для европейского граветта . Близки им диагонально фрагментированные пластинки с крутой формообразующей ре тушью . Последние морфологически близки сегментам южно - африканской культуры Ховесонс Порт , экспериментально - трасо логический анализ которых доказал воз можность их использования в качестве наконечников [Lombard, Pargeter, 2008]. Собственно резцовый скол в острийной час ти изделия рассматривается исследователя ми как одно из возможных следствий от сильного удара о твердую поверхность при полете стрелы [Ibid.]. Уникальна микропла стинка с черешком и крутой ретушью по периметру . Изделия с черешком , а особенно черешковые наконечники , являются одним из характерных элементов для Дальнего Востока , но на гораздо более поздней ста дии развития палеолитической культуры , да и характер обработки изделий совершенно иной . Плоские округлые микроскребки от личаются от похожих изделий неолита и раннего бронзового века и совершенно не характерны для Забайкальского палеолита ( имеются в виду опубликованные на сего дня данные ). В целом археологические ма териалы 7- го слоя пока стоят особняком среди материалов других известных стоянок Забайкалья и Центральной Азии .

MICROINDUSTRY AT THE MIDDLE-UPPER PALAEOLITHIC BOUNDARY OF WESTERN TRANSBAIKALIA (ON THE MATERIALS OF BARUN-ALAN 1 SITE)