Микроморфология лимфатических узлов области головы и шеи у кроликов

Автор: Устинова Т.И., Никифоров В.Н., Теленков В.Н., Баданова Э.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 9, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – выявить структурные особенности лимфоузлов, определяющие их функциональную специализацию в иммунной системе. Задачи: комплексно изучить микроморфологию лимфатических узлов головы и шеи кроликов с применением микроскопических, статистических и морфометрических методов. Объекты исследования – тушки клинически здоровых кроликов калифорнийской породы в возрасте от одного года до двух лет в количестве шести голов. Для выявления лимфатических узлов использовались такие методы исследования, как обычное и тонкое препарирование. Производилась гистологическая обработка (последовательная обработка образцов в спиртах возрастающей концентрации, заливка в парафин, приготовление срезов, окрашивание). Для исследования лимфатических узлов использовались гистологический, морфометрический и статистический методы. Проведен анализ поверхностных и глубоких лимфоузлов, включая заглоточные, околоушные шейные. Проведенный сравнительный анализ выявил значительные межтопографические различия, отражающие адаптацию к региональным функциональным требованиям: капсула заглоточного лимфатического узла демонстрирует наибольшую толщину ((9,29 ± 0,39) мкм), наименьшее значение имеет околоушной лимфоузел ((6,16 ± 0,22) мкм); максимальная толщина перегородок у околоушного лимфатического узла ((4,95 ± 0,55) мкм), минимальная – у заглоточного ((3,58 ± 0,32) мкм); наибольший диаметр имеет вторичный лимфоидный фолликул поверхностного шейного лимфатического узла ((610,62 ± 18,9) мкм), наименьший – заглоточного ((353,16 ± 21,85) мкм). Эта градация коррелирует с анатомическим положением и интенсивностью антигенной нагрузки.

Микроморфология, лимфатические узлы кроликов, голова кролика, шея кролика, кролики, гистология, иммунная система кроликов

Короткий адрес: https://sciup.org/140312352

IDR: 140312352 | УДК: 619:611 + 639.9 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-9-229-239

Текст научной статьи Микроморфология лимфатических узлов области головы и шеи у кроликов

Введение. Лимфатические узлы (ЛУ) представляют собой периферические органы иммунной системы, выполняющие критически важные функции в поддержании гомеостаза организма. Являясь ключевыми компонентами лимфатической системы, они осуществляют фильтрацию лимфы, обеспечивают антигенпрезентирующие механизмы и инициируют адаптивный иммунный ответ [1, 2]. Их гистологическая организация, включающая корковое, паракортикальное и мозговое вещество, оптимизирована для эффективного взаимодействия иммунокомпетентных клеток, что делает их основным звеном в защите от патогенов, опухолевых клеток и чужеродных антигенов [3].

Анатомо-функциональные характеристики лимфатических узлов значительно варьируют в зависимости от их топографической локализации. Эта вариабельность обусловлена различиями в антигенной нагрузке, дренируемых анатомических областях и специфике регионального иммунного ответа [1, 4]. Например, ЛУ брыжейки кишечника подвергаются постоянному воздействию антигенов пищевого происхождения, тогда как узлы головы и шеи преимущественно реагируют на патогены, проникающие через слизистые оболочки респираторного тракта и ротовой полости [5–7].

В области головы и шеи лимфатические узлы формируют первый барьер на пути инфекционных агентов, поступающих через верхние дыхательные пути, ротоглотку, конъюнктиву и слуховые проходы [8]. Их стратегическое расположение и высокая функциональная активность подчеркивают ключевую роль в поддержании регионального иммунитета. При этом их морфофункциональные особенности могут существенно отличаться от таковых у ЛУ в других регионах, что требует отдельного изучения [9, 10].

Кролики ( Oryctolagus cuniculus ) широко используются в качестве модельных животных в иммунологических, патологических и регенеративных исследованиях [11]. Их применение охватывает изучение инфекционных заболеваний, разработку вакцин, тестирование иммунотерапевтических стратегий и ветеринарную медицину [12]. Однако, несмотря на широкое использование этой модели, детальные данные о тонкой морфологии их лимфатических узлов, особенно в головно-шейной области, остаются недостаточно систематизированными.

Большинство существующих исследований сфокусировано на лимфатических узлах грудной и брюшной полостей, что связано с их доступностью и клинической значимостью при изучении системных иммунных реакций [13]. В то же время структурные особенности регионарных ЛУ головы и шеи, включая их клеточный состав, архитектонику стромальных элементов, особенности ангиоархитектоники и нейроим-мунные взаимодействия, описаны фрагментарно [14, 15].

Отсутствие комплексных морфологических данных создает существенные пробелы в интерпретации экспериментальных результатов, затрудняет диагностику лимфопролиферативных и воспалительных заболеваний у кроликов, а также ограничивает возможности сравнительной иммуноморфологии. В связи с этим проведение детального исследования микроморфологии лимфатических узлов головы и шеи у данного вида представляется актуальной научной задачей.

Проведение данного исследования позволит восполнить существующий пробел в знаниях о тонкой организации лимфатических узлов головы и шеи у кроликов. Полученные данные могут найти применение в ветеринарной морфологии, экспериментальной иммунологии, ветеринарной патологии.

Цель исследования – выявить структурные особенности лимфоузлов, определяющие их функциональную специализацию в иммунной системе.

Задачи: комплексно изучить микроморфологию лимфатических узлов головы и шеи кроликов с применением микроскопических, статистических и морфометрических методов.

Объекты и методы . Объекты исследования – тушки клинически здоровых кроликов калифорнийской породы в возрасте от одного года до двух лет в количестве шести голов. Для выявления лимфатических узлов использовались такие методы исследования, как обычное и тонкое препарирование. Производилась гистологическая обработка (последовательная обработка образцов в спиртах возрастающей концентрации, заливка в парафин, приготовление срезов, окрашивание). Для исследования лимфатических узлов использовались гистологический, морфометрический и статистический методы.

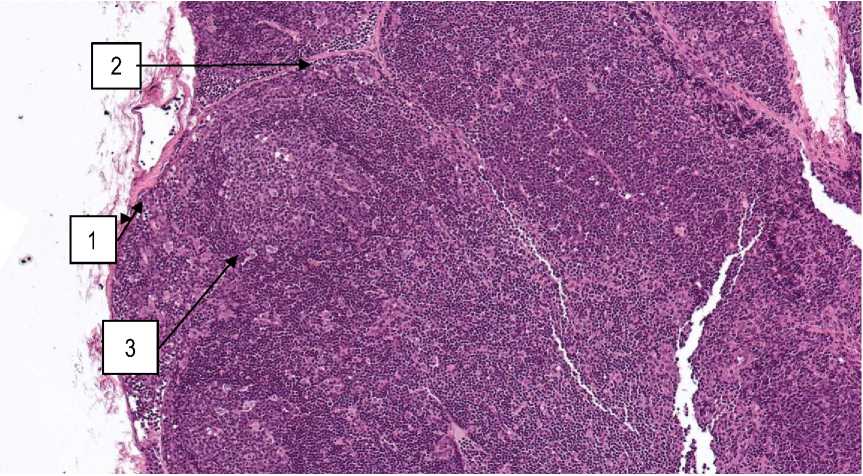

Результаты и их обсуждение. Структурная организация капсулы заглоточного лимфатического узла характеризуется наличием плотной волокнистой соединительной ткани, преимущественно состоящей из коллагеновых волокон первого типа с единичными фибробластами (рис. 1). Коллагеновые волокна, являясь основным структурным компонентом капсулы, обеспечивают ее механическую прочность и устойчивость к деформации. Количественный морфометрический анализ выявил среднюю толщину капсулярного слоя – (9,29 ± 0,39) мкм, что свидетельствует о его относительно небольшой толщине при сохранении высокой структурной прочности. Минимальные колебания значений толщины указывают на выраженную морфологическую однородность капсулы, обеспечивающую как механическую поддержку органа, так и выполнение барьерной функции по предотвращению распространения патогенных агентов. Внутренняя поверхность капсулы граничит с субкапсулярным синусом, представляющим собой важный компонент лимфатической дренажной системы. Субкапсулярный синус выполняет роль первичного фильтрационного барьера, через который осуществляется дренаж лимфы, содержащей антигены и клеточные элементы.

Из капсулы внутрь паренхимы отходят соединительнотканные трабекулы, морфологически аналогичные капсулярной ткани, но имеющие меньшую толщину – (3,58 ± 0,32) мкм (см. рис. 1). Эти перегородки формируют пространственную сеть, разделяющую лимфоидную ткань на отдельные секторы и содержащую сосудистые элементы, которые отвечают за трофическое обеспечение структуры. Равномерное распределение трабекулярных образований, подтверждаемое низкими значениями стандартного отклонения, способствует поддержанию архитектонической целостности узла при воздействии антигенной нагрузки. Трабекулы играют ключевую роль в организации внутренней структуры лимфатического узла, обеспечивая не только механическую поддержку, но и оптимальное расположение кровеносных сосудов для доставки питательных веществ и кислорода в различные участки паренхимы. При этом их меньшая толщина по сравнению с капсулой позволяет минимизировать механическое препятствие для миграции иммунных клеток и перемещения лимфы внутри узла.

Корковый слой лимфатического узла содержит вторичные лимфоидные фолликулы с четко выраженной структурой, включающей герминативный центр и мантийную зону (см. рис. 1). Вторичные фолликулы являются ключевыми структурами, участвующими в гуморальном иммунном ответе. Средний диаметр фолликулярных структур составляет (353,16 ± 21,85) мкм, что демонстрирует их существенную вариативность по размеру, обусловленную различными фазами иммунного ответа – от начального формирования до зрелого состояния и последующей инволюции. Герминативные центры содержат популяции лимфоцитов и макрофагальных клеток, что подтверждает наличие активных процессов антиген-индуцированной дифференцировки лимфоидных элементов. В частности герминативные центры являются местом пролиферации В-лимфоцитов, их соматической гипермутации и селекции, что приводит к формированию высокоаффинных антител. Мантийная зона, окружающая герминативный центр, состоит преимущественно из малых по- коящихся лимфоцитов, готовых к активации при контакте с антигеном. Высокие показатели стандартного отклонения могут быть обусловлены неравномерностью антигенной стимуляции в различных участках лимфатического узла. Это может быть связано с различиями в интенсивности лимфодренажа и концентрации антигенов в разных областях узла.

Помимо герминативных центров, в структуре лимфатического узла выделяют также паракор-тикальную зону и медуллярные тяжи. Паракор-тикальная зона является преимущественно Т-зависимой областью, где происходит взаимодействие между антигенпрезентирующими клетками и Т-лимфоцитами. Медуллярные тяжи, расположенные в центральной части узла, содержат плазматические клетки, продуцирующие антитела, а также макрофаги, участвующие в фагоцитозе и презентации антигенов. Таким образом, заглоточный лимфатический узел представляет собой высокоорганизованную структуру, где каждая зона выполняет специфические функции, направленные на поддержание иммунологической защиты организма.

Рис. 1. Заглоточный лимфатический узел кролика. Окраска гематоксилин и эозин.

Увеличение ок. × 10, об. × 10: 1 – капсула; 2 – трабекулы; 3 – вторичный лимфоидный фолликул Rabbit's pharyngeal lymph node. Hematoxylin and eosin staining. Magnification is approx. × 10, vol. × 10:

1 – capsule; 2 – trabeculae; 3 – secondary lymphoid follicle

Архитектоника лимфатического узла, вклю- компоненты, обеспечивает эффективное взаи- чая его капсулу, трабекулы и паренхиматозные модействие различных клеточных и молекуляр-

ных элементов иммунной системы. При этом структурная организация узла адаптирована для выполнения как защитных, так и фильтрационных функций. Капсула и трабекулы обеспечивают механическую стабильность и компартмен-тализацию ткани, что важно для координации иммунного ответа. Лимфоидные фолликулы и другие паренхиматозные компоненты обеспечивают реализацию специфических этапов гуморального и клеточного иммунитета. Взаимодействие этих структурных элементов создает условия для эффективной защиты организма от патогенов и поддержания гомеостаза.

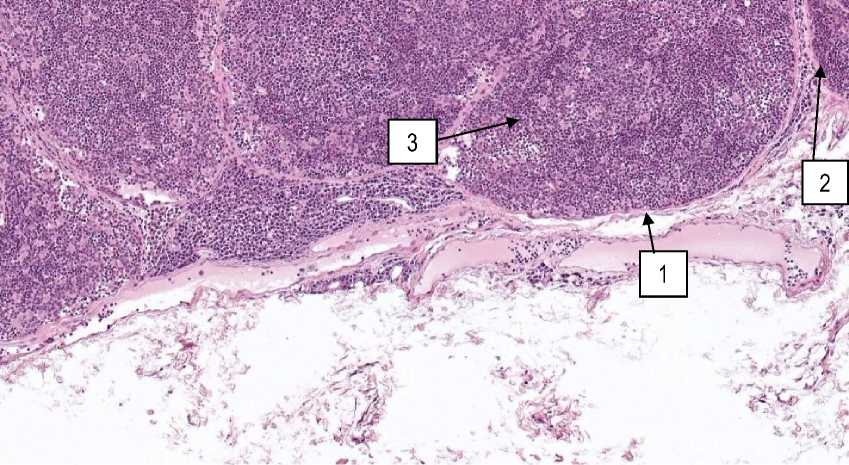

Капсула околоушного лимфатического узла состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, организованной в виде упорядоченных пучков коллагеновых волокон, среди которых локализуются фибробласты и миофибробласты (рис. 2). Коллагеновые волокна, являясь основным структурным компонентом капсулы, обеспечивают ее механическую прочность и способность противостоять деформации. Средняя толщина капсулярного слоя составляет (6,16 ± 0,22) мкм, что указывает на относительно небольшую толщину при сохранении высокой структурной упорядоченности. Минимальные колебания значений толщины, подтвержденные низким стандартным отклонением, свидетельствуют о морфологической однородности капсулы, что обеспечивает баланс между механической жесткостью и гибкостью. Такая организация позволяет капсуле адаптироваться к динамическим изменениям, возникающим при лимфооттоке, а также выполнять защитную функцию, предотвращая распространение патогенов за пределы узла. Под капсулой находится субкапсулярный синус, выстланный ретикулярными клетками, которые играют ключевую роль в фильтрации лимфы и представлении антигенов иммунокомпетентным клеткам.

Трабекулы (соединительнотканные перегородки), отходящие от капсулы внутрь паренхимы, гистологически представлены плотной волокнистой соединительной тканью, но отличаются меньшей толщиной по сравнению с капсулой – (4,95 ± 0,55) мкм (см. рис. 2). Эти перегородки содержат большое количество коллагеновых и эластических волокон, что обеспечивает их способность к обратимой деформации при изменении объема узла. Эластичные во- локна придают трабекулам дополнительную гибкость, позволяя им адаптироваться к механическим нагрузкам, возникающим при наполнении узла лимфой или увеличении его размеров во время иммунного ответа. Умеренная вариативность толщины трабекул, подтверждаемая стандартным отклонением, вероятно, связана с функциональной адаптацией к локальной антигенной нагрузке. Трабекулы формируют трехмерную поддерживающую сеть, разделяющую лимфоидную ткань на дольки, и содержат микрососуды, обеспечивающие трофическое снабжение паренхимы. Равномерное распределение трабекул способствует сохранению архитектонической целостности узла при воздействии антигенной стимуляции.

Вторичные лимфоидные фолликулы, расположенные в корковом веществе околоушного лимфатического узла, характеризуются крупными размерами: их средний диаметр достигает (471,27 ± 12,96) мкм (см. рис. 2). Фолликулы имеют четко выраженную структуру, включающую герминативный центр и мантийную зону. Герминативные центры состоят из популяций лимфоцитов и макрофагов, что отражает активные процессы пролиферации, соматической гипермутации и селекции клонов В-лимфоцитов в ответ на антигенную стимуляцию. Низкое стандартное отклонение свидетельствует о высокой степени однородности размеров фолликулов, что может быть связано с синхронизацией иммунного ответа в условиях постоянного антигенного воздействия, характерного для околоушной области. Близость слюнных желез и кожных покровов создает специфическую микроэкологию, способствующую постоянной антигенной стимуляции и поддержанию активности лимфоидных структур. Мантийная зона, окружающая герминативный центр, состоит преимущественно из малых покоящихся лимфоцитов, готовых к активации при контакте с антигеном.

Структурная организация околоушного лимфатического узла оптимизирована для выполнения иммунологических функций. Капсула и трабекулы обеспечивают механическую поддержку и компартментализацию ткани, что важно для координации иммунного ответа. Лимфоидные фолликулы и другие паренхиматозные компоненты обеспечивают реализацию специфических этапов гуморального и клеточ- ного иммунитета. В частности герминативные центры являются местом активной пролиферации В-лимфоцитов, их соматической гипермутации и селекции клонов с высокой аффинностью к антигену. Мантийная зона служит резервуаром покоящихся лимфоцитов, готовых к быстрой активации в случае необходимости. Паракорти-кальная зона, расположенная вокруг фолликулов, является преимущественно Т-зависимой областью, где происходит взаимодействие между антигенпрезентирующими клетками и Т-лимфоцитами. Медуллярные тяжи, находящиеся в центральной части узла, содержат плазматические клетки, продуцирующие антитела, а также макрофаги, участвующие в фагоцитозе и презентации антигенов. Таким образом, околоушной лимфатический узел представляет собой высокоорганизованную структуру, где каждая зона выполняет специфические функции, направленные на поддержание иммунологической защиты организма.

Особенности локализации околоушного лимфатического узла обусловливают его участие в защите организма от патогенов, проникающих через кожные покровы лица и полости рта. Слюнные железы, выделяющие секрет, богатый органическими и неорганическими веществами, создают благоприятную среду для

Вестник КрасГАУ. 2025. № 9 (222) размножения микроорганизмов, что требует активного участия узла в процессах иммунного надзора. Высокая степень организации капсулы и трабекул обеспечивает механическую стабильность узла при изменении его объема во время иммунного ответа. В то же время наличие развитой сети лимфатических синусов и кровеносных сосудов способствует эффективному дренажу лимфы и доставке антигенов в соответствующие зоны для презентации иммунокомпетентным клеткам.

Архитектоника околоушного лимфатического узла, включая его капсулу, трабекулы и паренхиматозные компоненты, обеспечивает эффективное взаимодействие различных клеточных и молекулярных элементов иммунной системы. При этом структурная организация узла адаптирована для выполнения как защитной, так и фильтрационной функции. Капсула и трабекулы обеспечивают механическую стабильность и компартментализацию ткани, что важно для координации иммунного ответа. Лимфоидные фолликулы и другие паренхиматозные компоненты обеспечивают реализацию специфических этапов гуморального и клеточного иммунитета. Взаимодействие этих структурных элементов создает условия для эффективной защиты организма от патогенов и поддержания гомеостаза.

Рис. 2. Околоушной лимфатический узел кролика. Окраска гематоксилин и эозин.

Увеличение ок. × 10, об. × 10: 1 – капсула; 2 – трабекулы; 3 – вторичный лимфоидный фолликул Rabbit parotid lymph node. Hematoxylin and eosin staining. Magnification is approx. × 10, vol. × 10:

1 – capsule; 2 – trabeculae; 3 – secondary lymphoid follicle

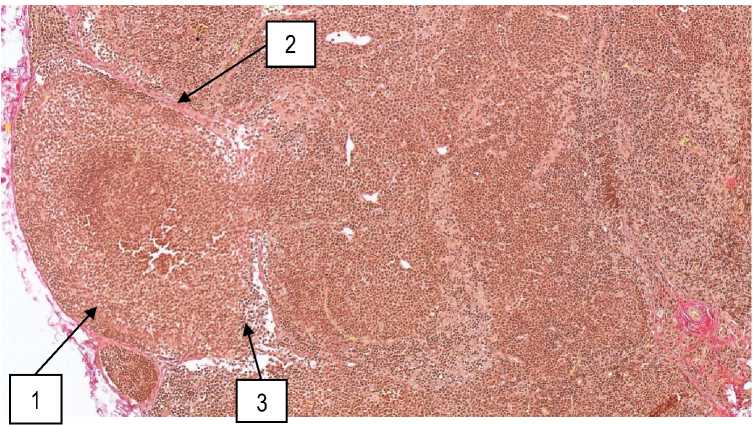

Капсула шейного лимфатического узла образована плотной волокнистой соединительной тканью, состоящей из компактных пучков коллагеновых с включением единичных эластических волокон и фибробластов (рис. 3). Средняя толщина капсулы составляет (6,16 ± 0,17) мкм, что характеризует ее как тонкую, но структурно стабильную. Минимальное стандартное отклонение отражает высокую степень морфологической однородности, обеспечивающей механическую целостность узла и эффективную защиту от экстракапсулярного распространения инфекции. Внутренняя поверхность капсулы граничит с субкапсулярным синусом, выстланным эндотелиальными и ретикулярными клетками, которые участвуют в первичной фильтрации лимфы и захвате антигенов.

Трабекулы (перегородки), ответвляющиеся от капсулы в паренхиму узла, гистологически схожи с капсулярной тканью, однако отличаются меньшей толщиной – (4,76 ± 0,17) мкм (рис. 3). Они содержат выраженную сеть эластических волокон, что обеспечивает гибкость при изменении объема узла в процессе лимфооттока. Низкое стандартное отклонение указывает на равномерное распределение трабекулярной сети, способствующее поддержанию дольчатой архитектоники паренхимы. В толще перегородок локализованы кровеносные сосуды малого калибра и нервные волокна, регулирующие трофику и функциональную активность лимфоидной ткани.

Вторичные лимфоидные фолликулы в корковом веществе шейного узла отличаются наи- большим диаметром среди изученных групп – (510,62 ± 19,92) мкм, что подчеркивает их ключевую роль в гуморальном иммунном ответе (рис. 3). Герминативные центры фолликулов состоят из активно пролиферирующих лимфоцитов и макрофагов. Повышенное стандартное отклонение может быть связано с гетерогенностью антигенной стимуляции в различных отделах узла, а также с циклическими изменениями активности фолликулов в зависимости от стадии иммунного ответа.

Сравнительный анализ структурных элементов лимфатических узлов головы и шеи кроликов (табл.; рис. 1–3) выявил существенные межтопографические различия, отражающие их адаптацию к региональным функциональным требованиям. Капсула заглоточного лимфатического узла имеет наибольшую толщину ((9,29 ± 0,39) мкм), превышая показатели околоушного ((6,16 ± 0,22) мкм) и шейного ((6,19 ± 0,17) мкм) узлов на 33,70 и 33,37 % соответственно. Эта особенность, вероятно, связана с анатомическим расположением заглоточного узла, который испытывает повышенную механическую нагрузку из-за близости к глотке и пищеводу, что требует усиленной барьерной функции. Однородность капсулярной структуры во всех группах подтверждает ее стабилизирующую роль, однако большая толщина заглоточного узла подчеркивает его ключевое значение в первичной защите от патогенов, поступающих через верхние дыхательные пути.

Рис. 3. Поверхностный шейный лимфатический узел кролика. Окраска по Ван Гизону. Увеличение ок. × 10, об. × 10: 1 – капсула; 2 – трабекулы; 3 – вторичный лимфоидный фолликул Rabbit's superficial cervical lymph node. Painting by Van Gieson. Magnification is approx. × 10, vol. × 10: 1 – capsule; 2 – trabeculae; 3 – secondary lymphoid follicle

Толщина капсулы и перегородок лимфатических узлов кролика, ± , мкThe thickness of the capsule and septa of rabbit lymph nodes, X ± x, µm

|

Лимфатический узел |

Капсула |

Перегородка |

|

Заглоточный лимфатический узел |

9,29±0,39 |

3,67±0,35 |

|

Околоушной лимфатический узел |

6,12±0,29 |

5,19±0,70 |

|

Шейный лимфатический узел |

6,16±0,17 |

4,76±0,17* |