Микроскопические грибы и их метаболиты - угроза здоровью животных и человека

Автор: Кондакова Ирина Анатольевна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (37), 2020 года.

Бесплатный доступ

Микологическими исследованиями образцов зерна из сельскохозяйственных предприятий Рязанской области выделены микроскопические грибы родов Aspergillus и Fusarium. Для подтверждения жизнеспособности зерновок, контаминации зерна микотоксинами, грибами, дифференцировки посевного зерна от фуражного использовали люминесцентную диагностику. Методом иммуно-ферментного анализа выявлены микотоксины: зеараленон, Т-2 токсин, дезоксиниваленол. Установлено превышение ПДК дезоксиниваленола. При мониторинге болезней сельскохозяйственных животных установлено, что заболевания желудочно-кишечного тракта, репродуктивных органов занимают ведущее место и среди причин могут быть метаболиты грибов.

Зерновая масса, микроскопические грибы, микотоксины, микотоксикозы

Короткий адрес: https://sciup.org/149126747

IDR: 149126747 | УДК: 619:636

Текст научной статьи Микроскопические грибы и их метаболиты - угроза здоровью животных и человека

Корма и продукты питания, пораженные микроскопическими грибами, являются потенциально опасными для здоровья животных и человека. Грибы ухудшают кормовую ценность зернового сырья и кормов, делают их непригоднымии к употреблению, кроме того, контаминируют сельскохозяйственную продукцию своими метаболитами – микотоксинами, обладающими выраженной токсичностью [1, 2, 3, 4].

Инфицирование зерновой массы и продуктов её переработки возможно на всех этапах их производства, хранения, переработки и транспортировки, оно не ограничено территорией и временем года [5, 6].

Причинами активного развития токсических грибов могут быть самые различные факторы абиотической и биотической природы, а это: неблагоприятные погодные условия, нарушение севооборотов, поражение растений вредителями и болезнями, неудовлетворительная борьба с сорной растительностью, механическое повреждение зерна, снижение резистентности растений к плесени.

Чаще всего размножение токсикогенных грибов бывает связано с нарушением технологии уборки и хранения урожая (поздней уборкой, повышенной влажностью при производстве и хранении зерновых культур). Наличие травмированных семян и стрессированных (зерновок) способствует формированию очагов заражения, например в мелких фракциях зерна микотоксины накапливаются быстрее, чем в крупных [7, 8].

Для повышения устойчивости зерна при хранении проводят его очистку, сушку, вентиляцию помещений, обработку химическими веществами, истребление вредителей, грызунов. Однако даже обработанное зерно при продолжительном хранении может быть вторично поражено токсическими штаммами грибов, которые в новой средеобитания находят наиболее благоприятные условия для своего роста, развития и накопления микотоксинов [9, 10].

Сельскохозяйственные предприятия несут значительные экономические потери от использования загрязнённого микотоксинами зерна, корма, которые складываются из:

-

- снижения посевных качеств зерна;

-

- ухудшения питательной ценности корма, необходимости его обезвреживания или утилизации;

-

- снижения эффективности вакцинации;

-

- ослабления защитных функций организма, повышения чувствительности к инфекционным заболеваниям;

-

- роста заболеваемости, нарушения воспроизводительных функций;

-

- увеличения затрат на проведение лечебно-профилактических мероприятий;

-

- снижения продуктивности и качества продукции;

-

- выбраковки или гибели животных.

Высокопродуктивные животные, с более интенсивными обменными процессами в организме, сильнее реагируют на присутствие в корме микотоксинов [11, 12].

Микотоксикозы – заболевания с характерными признаками: внезапность и массовость возникновения, короткий инкубационный период, отсутствие контаги-озности. Разнообразие клинической картины и тяжесть протекания болезни находятся в прямой зависимости от степени токсичности метаболита, его количества и продолжительности поступления в организм, возраста животного, реактивной особенности различных видов животных и индивидуальных особеностей организма [13].

К числу наиболее опасных микотоксинов, накапливающихся в зерновой массе, кормах, продуктах питания относят Т-2 токсин, афлатоксины В1 и М1, дезоксини-валенол, патулин и зеараленон [18, 19, 20, 21].

В кормах, кроме перечисленных микотоксинов, также регламентируются охратоксин А и в грубых кормах роридин А. В России по степени распространения наибольшее значение имеют фузариотоксины ‒ Т-2 токсин, дезоксиниваленол, зе-араленон, афлатоксин, охратоксин.

По данным управления Роспотребнадзора, приоритетным загрязнителем для зерновых продуктов является дезоксиниваленол.

Цель исследования ‒ микотоксикологическая и морфофизиологическая оценка качества семян и зерновой массы различных видов сельскохозяйственных культур Рязанской области.

Научная новизна ожидаемых результатов заключается в том, что впервые исследована морфофункциональная реакция семян различных видов сельскохозяйственных культур, контаминированных микроскопическими грибами, определено наличие микотоксинов в зерновой массе, инициированы мониторинговые исследования микотоксикозов сельскохозяйственных животных в Рязанской области.

Материалы и методы

Исследования проводились на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), ГБУ РО Рязанская облветлаборатория, ООО «ИЛ Тест-Пущино» и сельскохозяйственных предприятий Рязанской области в период с декабря 2017 по сентябрь 2018 года.

Для проведения исследований были отобраны 12 образцов зерновой массы сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень, овес, горох и кукуруза) из сельскохозяйственных предприятий Рязанской области.

Оценку посевных качеств семян пшеницы, ячменя, овса и морфофизиологических показателей проростков зерновок выполняли в соответствие с ГОСТ-1204084, а также используя по 50 проростков в четырёхкратной повторности по каждому варианту.

Микроскопические исследования проводили под световым микроскопом XS-104.

Люминесцентную диагностику осуществляли при помощи лампы Вуда «Сапфир», пропускающую ультрафиолетовое излучение на исследуемый объект через черный увиолевый светофильтр. Люминесцентный анализ основывается на способности объекта флюоресцировать под воздействием коротковолновых ультрафиолетовых лучей с длиной волны 365 нм. Исследуемые образцы зерна просматривали в затемненном помещении.

Микотоксикологические исследования проводили методом иммуно-ферментного анализа по общепринятой методике в соответствии с ГОСТ 31653-2012, МУ 5177-90, ГОСТ 28001-88 на наличие микотоксинов (афлатоксина В1, охратоксина А, зеараленона, дезоксиниваленола (ДОН), микотоксина Т-2).

Для мониторинга болезней сельскохозяйственных животных провели анализ эпизоотической ситуации по журналу формы №3 и отчетной документации Рязанской области за 2010‒2017 годы.

Результаты и обсуждение

В исследованиях по выявлению микроскопических грибов и микотоксинов были изучены 12 образцов зерна (ячмень, пшеница, овес, кукуруза, горох) из разных хозяйств Рязанской области.

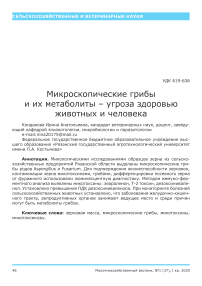

При оценке посевных качеств семян и морфофизиологических показателей проростков зерновок сельскохозяйственных культур различных растений (использовали по 50 проростков в четырёхкратной повторности по каждому варианту на третьи сутки проращивания), было установлено, что энергия прорастания пшеницы составила – 89 %, ячменя – 52, овса – 32 %, при этом семена кукурузы и гороха были невсхожие ( рис. 1 ).

Рис. 1. Морфофизиологические исследования зерновой массы: 1 ‒ пшеница, 2 – ячмень, 3 – овес, 4 – кукуруза, 5 – горох

Энергия прорастания не нормируется ГОСТ Р 52325-2005, но этот показатель имеет важное значение для характеристики метаболистических процессов, проте- кающих на ранних этапах прорастания семян. Установлено, что семена, имеющие высокую энергию прорастания более устойчивы к неблагоприятным условиям при прорастании в полевых условиях. Проростки, сформированные из семян с высокой энергией прорастания, быстрее растут и развиваются, меньше заболевают и повреждаются вредителями.

Морфометрические показатели проростков семян отражают интенсивность ростовых процессов, в свою очередь зависящую от активности гидролиза запасных питательных веществ эндосперма, поступающих в меристематические ткани зародышевых корешков и ростков. То есть более активный распад запасных веществ зерновки обусловливает более высокий уровень ростовых процессов.

Из трёх видов семян сельскохозяйственных культур самый высокий показатель энергии прорастания был выявлен у пшеницы, который на 37 % выше ячменя и на 57 % ‒ овса. Таким образом, исследуемое зерно пшеницы ‒ посевное зерно, что подтверждено люминесцентной диагностикой.

Из 12 образцов зерна 16,7 % отнесены к посевному и соответственно 83,3 % к фуражному зерну (отсутствуют всхожие семена). Фуражное зерно исследуемых сельскохозяйственных культур имело до 100 % невсхожих зерен, более повреждено грибами и микотоксинами.

Микологическими исследованиями (органолептическое исследование зерна, первичное выделение грибов из зерна при посеве на питательные среды, выделение чистых культур и идентификация) в зерновой массе определены грибы:

Aspergillusfumigates (аспергилл дымящийся),

Aspergillusniger (аспергилл черный),

Fusariumgraminearum (фузариумзлаковый),

Fusariumsporotrichioides.

Грибы рода Aspergillus могут продуцировать афлатоксины (В1, В2, М1, М2, G1, G2), охратоксины, патулин, циклопиазоновую кислоту, стеригматоцистин.

Грибы рода Fusarium могут быть продуцентами таких микотоксинов, как фумонизины (В1, В2, В3), трихотецены типа А (диацетоксискирпенол (ДАС), Т-2, НТ-2), трихотецены типа В (дезоксиниваленол (ДОН), ниваленол, вомитоксин, фузаренон-Х, трихотецин), трихотецены типа С (кротокол, кротоцин), трихотеце-ны типа D (веррукарины, роридины, зеараленон, монилиформин, фузарохрома-нон, аурофузарион).

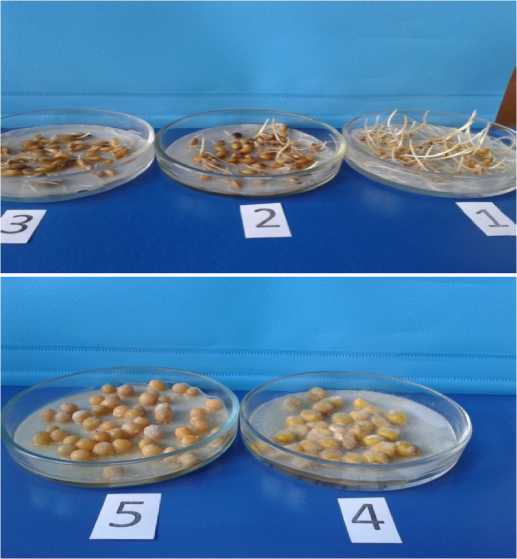

При люминесцентной диагностике зерна лампой Вуда «Сапфир» исследуемые образцы просматривали в затемненном помещении ( рис. 2 ).

Рис. 2. Люминесцентная диагностика зерна: слева жизнеспособные зерновки, справа ‒ фуражное зерно

Зерно при люминесцентном анализе флюоресцирует под воздействием корот- коволновых ультрафиолетовых лучей с длиной волны 365 нм. Флюоресценция, возникающая без предварительной обработки кормов какими-либо реактивами, называется первичной, или собственной. Результаты люминесцентной диагностики представлены на рисунке 3.

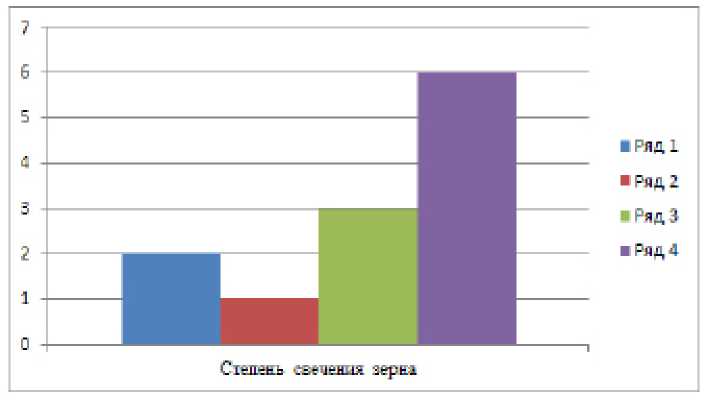

Рис. 3. Результаты люминесцентной диагностики, свечение зерна: ряд 1 ‒ яркое сиреневое; ряд 2 ‒ слабое сиреневое;

ряд 3 ‒ отдельные сиреневые зерна с преобладаниемкоричневых;

ряд 4 ‒ смешанное (сиреневое, коричневое, чёрное, оранжевое, зелёное, розовое)

При анализе данных люминесцентной диагностики установлена достоверная разница превышения показателей первого ряда по отношению ко второму, третьего ряда по отношению к первому и второму. Данные пятого ряда достоверно превышают все другие варианты. Яркое сиреневое свечение у исследуемого зерна наблюдали в 16,7 % случаев. Это может свидетельствовать о жизнеспособных зерновках, так как здоровое, полноценное зерно при просматривании под лампой Вуда флюоресцирует ярким сиреневым светом. Слабое сиреневое свечение издавали 8,3 % образцов зерна, у 25 % образцов преобладал коричневый цвет с отдельными зернами слабого сиреневого свечения, что может свидетельствовать о недоброкачественности зерна, интенсивность свечения которого снижается соответственно степени поражения. В 50 % образцов зерна присутствовало свечение разного цвета (сиреневое, зеленоватое, оранжевое, розовое, черное), многие зерна были коричневого цвета, что указывает на отсутствие в зерновой массе всхожих семян. При наличии микроскопических грибов зерно во время люминесцентной диагностики может проявлять различную окраску. Необходимо отметить, что при поражении грибом только оболочки зерна, флюоресценция может отсутствовать. Очевидно, поражение зародыша является индикатором изменения окраски. Таким образом, люминесцентный метод позволяет определить степень пораженности грибами зерна и токсичность грибов.

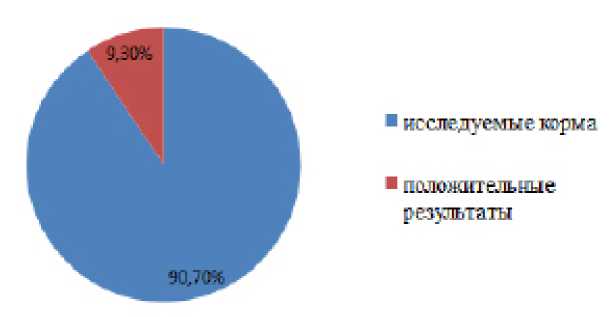

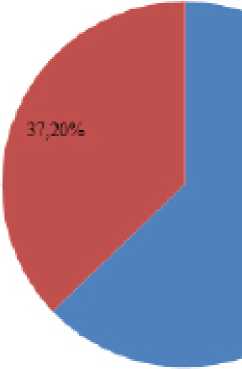

При изучении лабораторных данных санитарно-микологических показателей кормов за 2017 год, в 9,3 % было выявлено поражение кормов грибами. Из них 37,2 % положительных результатов приходилось на зерно ( рис. 4, 5 ).

Рис. 4. Санитарно-микологические исследования кормов за 2017 год

-

■ положительные результаты миислогическнл исслед маний кернов

-

■ положительные резупьгэхы ыиишюпачесюл ИЕСЛЕЯС-БЩЕИЙ зерна

Рис. 5. Положительные результаты санитарно-микологических исследований кормов за 2017 год

По лабораторным данным, проведенным в 2017 году, из 1140 проб исследуемых кормов, зерна, патологического материала, поступившего из различных хозяйств Рязанской области, микотоксины не были выявлены, несмотря на то, что в кормах присутствовали микроскопические грибы, что может свидетельствовать о лабораторных исследованиях только на ограниченное количество микотоксинов.

В 2018 году из фуражного зерна выделены микотоксины: в десяти образцах кукурузы ‒ зеараленон, в одномобразце овса ‒ Т-2токсин.

Зеараленон – это микотоксин нестероидной природы, его продуцентами являются грибы родов F. graminearum, F. culmorum, F. verticilioides. Трихотеценобразую-щие виды Fusarium также способны к синтезу зеараленона. Зеараленон действует в организме животных подобно эстрогену, вызывает увеличение молочных желез, отек половых органов, выкидыши, бесплодие, обладает мутагенным, тератогенным (эмбриотоксическим) и канцерогенным действием, он может быть причиной раннего полового созревания и изменения вторичных половых признаков. Токсин не разрушается при измельчении, термической обработке и ферментации.

Наиболее обширной группой токсинов являются трихотецены, представляющие собой сесквитерпеноидные соединения, интоксикация которыми приводит к поражению желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем. Применение зернопродуктов, контаминированных трихотеценами, приводит к развитию тяжёлых заболеваний. Трихотеценовые токсины индуцируют хромосомные изменения, ингибируют биосинтез белка в эукариотических клетках. Микотоксины Т-2 и ДОН, обладая нейротропными свойствами, в первую очередь воздействуют на центральную нервную систему, также вызывают гемморагический диатез, угнетение гемопоэза, тяжелые поражения почек, печени.

Т-2 токсин относится к трихотеценам типа А, которые более токсичны для теплокровных животных, чем типа В. Его вырабатывает гриб F. sporotrichioides. Т-2 токсин вызывает воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта с участками некроза, подавляет функцию красного костного мозга, вызывает лимфопению и инволюцию тимуса. При хроническом течении наблюдается снижение прироста живой массы, а у птицы снижение яйценоскости и утончение скорлупы.

Микотоксикологические исследования проводили высокочувствительным методом иммуноферментного анализа (ИФА), позволяющего выявить микотоксины в малых дозах, основанного на способности последних взаимодействовать со специфичными антителами в условиях конкуренции с белковым конъюгатоммикотокси-на, нанесенным на поверхность ячеек планшета, ‒ твердофазным антигеном.

В результате исследований 12 образцов зерновых культур методом иммуно-ферментного анализа на соответствие требованиям: ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» были получены результаты, отраженные в таблице 1 .

Таблица 1 – Степень инфицирования микотоксинами зерновой массы различных сельскохозяйственных культур

|

Наименование показателя |

Единицы измерения |

Исследуемые пробы зерна |

|||||

|

ячмень (n=4) |

пшеница (n=4) |

овес (n=2) |

кукуруза (n=2) |

горох (n=2) |

норматив |

||

|

Микотоксин Т-2 |

мг/кг |

< 0,020 |

< 0,036 |

0,045 |

0,02 |

0,02 |

< 0,1 |

|

Афлатоксин В 1 |

мг/кг |

< 0,004 |

< 0,005 |

< 0,004 |

< 0,004 |

< 0,004 |

< 0,02 |

|

Зеараленон |

мг/кг |

< 0,05 |

0,06 |

< 0,05 |

0,055 |

< 0,05 |

< 1,0 |

|

Микотоксин ДОН (дезоксинивале-нол) |

мг/кг |

0,35 |

0,35 |

0,57 |

1,0 |

0,51 |

< 1,0 |

|

Охратоксин А |

мг/кг |

< 0,0020 |

0,032 |

< 0,0020 |

< 0,0020 |

< 0,0020 |

< 0,05 |

Содержание микотоксинов в образцах зерновой массы различных сельскохозяйственных культур (микотоксина Т-2, афлатоксина В1, зеараленона, дезоксини-валенола, охратоксина А) не превышало нормативов исследований в 91,7 %. Из них в наибольшем количестве выделены: микотоксин Т-2 из образцов овса, афлатоксин В-1 из пшеницы, зеараленон из пшеницы, охратоксин из пшеницы, дезок-сиваленол из кукурузы. Исследование при помощи иммуно-ферментного метода позволило обнаружить в одной пробе фуражного зерна (куркурузе) увеличение ПДК микотоксина – дезоксиниваленола (ДОН) в 1,8 раза.

При мониторинговом анализе болезней сельскохозяйственных животных по журналам «Эпизоотической ситуации» и лабораторным данным по Рязанской области за 2010‒2017 годы микотоксикозы не были зарегистрированы, несмотря на то, что желудочно-кишечные болезни и аборты встречаются часто.

Из отчетов по незаразным болезням животных за 2010‒2013 годы следует, что желудочно-кишечные болезни сельскохозяйственных животных занимают ведущее место среди различных незаразных патологий ( табл. 2, 3 ).

Таблица 2 – Болезни органов пищеварения сельскохозяйственных животных

|

Год |

Болезни органов пищеварения в % |

||

|

крупный рогатый скот |

свиньи |

мелкий рогатый скот |

|

|

2010 |

32 |

50,5 |

40,2 |

|

2011 |

33,5 |

52 |

40,9 |

|

2012 |

32 |

48,8 |

59,2 |

|

2013 |

34,5 |

39,2 |

69,5 |

|

Среднее значение: |

33 |

47,6 |

52,5 |

Болезни органов пищеварения занимают ведущее место среди незаразной патологии сельскохозяйственных животных Рязанской области: от 32 % у крупного рогатого скота до 69,5 % у мелкого рогатого скота. В среднем среди крупного рогатого скота болезни органов пищеварения составляют 33 % от всей незаразной патологии, что достоверно ниже на 14,6 %, чем у свине, и на 19,5 %, чем у мелкого рогатого скота. Наиболее высокий процент болезней желудочно-кишечного-тракта наблюдается у мелкого рогатого скота (от 40,2 до 69,5 %). Среди крупного и мелкого рогатого скота наибольшее количество животных с болезнями органов пищеварения было зарегистрировано в 2013 году, у свиней ‒ в 2011 году, что связано с нарушениями в кормлении животных и возможно во многих случаях из-за поражения зерновой массы микотоксинами и их продуцентами – микроскопическими грибами, которые в дальнейшем попадают в корма животных.

Таблица 3 – Болезни органов размножения сельскохозяйственных животных

|

Год |

Количество абортов, тыс. голов |

Количество мертворожденных, тыс. голов |

|

2010 |

1,2 |

2,9 |

|

2011 |

1,396 |

3,348 |

|

2012 |

0,995 |

2,594 |

|

2013 |

0,861 |

2,233 |

При анализе данных болезней органов размножения за 2010‒2013 годы следует, что наибольшее количество абортов наблюдалось в 2012 году – на 38 % больше, чем в 2013 году, что также может быть связано с кормлением животных и действием микотоксинов.

Многие животноводческие, фермерские хозяйства даже при наличии болезней органов пищеварения и репродуктивной системы у животных не проводят исследования фуражного зерна и патологического материала на наличие микотоксинов, что согласуется с данными других авторов.

В естественных условиях часто встречаются Т-2 тоскикозы крупного и мелкого рогатого скота, выпасавшегося на одних и тех же пастбищах, независимо от пола, возраста и породы. Молодняк более, чем взрослые подвержен Т-2 токсикозам. В зависимости от степени токсичности гриба и количества съеденного корма смертность от заболевания составляет от 30 до 100 %.

Выводы:

-

1. На основании проведённых исследований по оценке посевных качеств и морфофизиологических показателей проростков семян и зерновой массы трёх видов семян сельскохозяйственных культур (ячмень, пшеница, овес) самый высокий показатель энергии прорастания был выявлен у яровой пшеницы– 89 % (зерно посевное). Остальные образцы зерна отнесены к фуражному зерну. Семена с высокой энергией прорастания в полевых условиях наиболее устойчивы к неблагоприятным факторам, а их проростки быстрее растут и развиваются, меньше повреждаются вредителями и заболевают.

-

2. Микологический и люминесцентный анализы позволили определить степень зараженности зерна грибами, микотоксинами. Выделены грибы родов Aspergillus, Fusarium. Здоровое, жизнеспособное зерно пшеницы флюоресцировало ярким сиреневым светом в 16,7 % случаев, остальные издавали слабое сиреневое свечение с присутствием разнообразной цветой гаммы и с преобладанием коричневых зерен, что позволяет судить о недоброкачественности зерна и отсутствии в зерновой массе всхожих семян. Очевидно, поражение зародыша является индикатором изменения окраски.

-

3. По лабораторным данным, методом иммуно-ферментного анализа, в фуражном зерне установлено наличие микотоксинов: зеараленона, Т-2 токсина (три-хотецены тип А), дезоксиниваленола(трихотецены тип В). Продуцентами трихоте-ценов типа А являются виды микроскопических грибов F. sporotrichioides, которые считаются более токсичными для теплокровных. Образование трихотеценов типа В характерно для F. graminearum. Наличие микотоксинов в фуражном зерне представляет реальную опасность для здоровья, продуктивности, воспроизводительных функций сельскохозяйственных животных и потенциальную для человека. Данные микотоксины вызывают поражение желудочно-кишечного тракта и половой системы животных.

При мониторинге болезней, среди продуктивных животных Рязанской области установлено, что за последние годы микотоксикозы не были зарегистрированы, несмотря на то, что желудочно-кишечные болезни занимают ведущее место от 32 до 69,5 % среди незаразной патологии, также часто встречаются аборты.

Заключение

Выявление в образцах зерновой массы микроскопических грибов и микотоксинов, отсутствие официально зарегистрированных микотоксикозов животных может свидетельствовать о том, что исследования в лабораториях проводят только на наиболее распространённые микотоксины и не все хозяйства исследуют фуражное зерно и патологический материал на их наличие. Это создает предпосылки по обеспечению перманентного мониторинга за состоянием инфицирования фуражного зерна, и с этой целью необходим регулярный ветеринарный и фитосанитарный контроль, что является залогом здоровья животных, человека и получения качественной продукции. К профилактическим мероприятиям следует отнести: своевременные диагностические исследования зерновой массы (органолептическую оценку зерна, контроль посевных качеств, микологическую, люминесцентную и микотоксикологическую диагностику).

Список литературы Микроскопические грибы и их метаболиты - угроза здоровью животных и человека

- Антипов, В.А. Микотоксикозы - важная проблема животноводства / В.А. Антипов, В.Ф. Васильев, Т.Г. Кутищева // Ветеринария. - 2007. - № 11. - С.7-9.

- Микотоксины - скрытая опасность в кормах / Н. А. Солдатенко [и др.] // Современное состояние и перспективы исследований по инфекционной и протозойной патологии животных, рыб и пчёл. - М., 2008. - С. 356-361.

- Семёнов, Э.И. Микотоксикозы в АПК: распространение, диагностика, профилактика [Электронный текст] / Э.И. Семёнов, К.Х. Папуниди, М.Я. Тремасов. - Режим доступа: http://soyanews.info/news/mikotoksikozy_v_apk-_rasprostranenie-_ diagnostika-_profilaktika.html

- Pardue S.L., Hyff W.E., Kubena L.E. et al. Influence of ascorbic asid on aflotoxicosis in broiler cockerels Poultry Science, 1987. P. 156.

- Бурдов, Н.Г. Загрязнённость кормов микотоксинами грибов рода фузариум и возможности их нейтрализации / Н.Г. Бурдов, Е.И. Марасинская, Л.В. Фролова // Ветеринарный врач. - 2007. - № 3. - С. 34-36.

- Трисвятский, Л. А. Хранение кормов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

- Бурдов, Л.Г. О результатах анализа кормов на содержание микотоксинов / Л.Г. Бурдов, Л.Е. Матросова // Ветеринарный врач. - 2011. - № 2. - С. 7-9.

- Овчаров, К.Е. Физиология формирования и прорастания семян / К.Е. Овчаров. - М.: Колос, 1976. - С. 255.

- Philips T.D., Clement B.A., Kubena L.E. et al. Selective chemisorption of aflotoxin by hydrated sodium calcium aluminosilicate: Prevention of aflotoxin residues in food of animaloriginAflotoxin in corn. New Perspectives. 1991. Pр. 359-386.

- Kondakova I.A., Levin V.I., Lgova I.P., LomovaYu.V., Vologzhanina E.A., Antoshina O.A. Mycotoxins of the grain mass are an problem of agricultural enterprises. International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 2019, Vol. 10, Is. 2., рр. 223-230.

- Микотоксикозы животных (этиология, диагностика, профилактика, лечение) / А.В. Иванов, М.Я. Тремасов, К.Х. Папуниди, А.К. Чулков. - М.: Колос, 2008. - 112 с.

- Дробышевский, С.В. Микотоксины как источник отравлений животных / С.В. Дробышевский, К.А. Сидорова // Молодой ученый. - 2017. - №2. - С. 249-251. - URL https://moluch.ru/archive/136/37319/ (дата обращения: 04.05.2018).

- Жуленко, В.Н. Ветеринарная токсикология / В.Н. Жуленко, М.И. Рабинович, Г.А. Таланов. - М.: КолосС, 2012. - 384 с.

- Araba M., Wyatt R. D. Effects of sodium bentonite, hydrated sodium calcium aluminosilicate (novasil) and ethacal on aflatoxicosis in broiler chickens. Poultry Science, 1991, no. 70, рр. 6.

- Bacha Н.,Maaroufi К., Ghedira et al. Mycotoxins and mycotoxicosis in Tunisia: What do we know and what do me need to know? J. Toxicol. Toxin Rev., 1999, 18, no. 3-4, рр. 245-262.

- Badria F.A., El-Nashar E.M., Hamas S.A. Mycotoxins and disease in Egypt J. Toxicol. Toxin Rev.,1999, 18, no. 3-4, рр. 337-353.

- Harvey R.В., Kubena L.F. et al. Effects of aflatoxin M residues in milk by addition of hydrated sodiym calcium aluminosilicate to aflatoxincontaminated diets of dairy cows Am. J. Vet. Res., 1991, no. 52, рр. 156.

- Clear R.M., Patrick S.K., Gaba D. Prevalance of fungi and fusariotoxins on oat sead from western Canada, 1995-1997 Can. J. Plant Pathol, 2000, 22, no. 3, рр. 310- 314.

- Nazim O.A. The investigation of the pollution status arising from mycotoxins in the mixed feeds and feedstuffs produced in various region of Turkeu Vet. Fak.Derg. Ankara Univ.,1992, 39, no. 1-2, рр. 268-290.

- Okotie-Eboh CO., Bailey A., Kubena L. F. Effect of beta-carotene and canthaxanthin on the susceptibility of scwlcockerelstoaflotoxicosis. Poultry Science, 1991, no. 70, рр. 89.

- Scheideler S.E. Effects of various types of aluminosilicates and aflotoxinBl on aflotoxintoxisity, check performance and mineral status. Poultry Sciense, 1993, no. 72, рр. 282-288.