Микровключения платиноидов группы самородного осмия в древних золотых изделиях Сибири и Урала

Автор: Зайков В.В., Яблонский Л.Т., Дашковский П.К., Котляров В.А., Зайкова Е.В., Юминов А.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты изучения древних золотых изделий Сибири и Урала с микровключениями платиноидов группы самородного осмия, аналогичными таковым в артефактах Ближнего Востока. Исследованы предметы из золота, найденные в царском кургане Аржан II (Тува), могильниках Ханкаринский Дол и Инской Дол (Алтай), Филипповка I и II (Южный Урал), относящихся к раннему железному веку. По морфологии и разнообразию состава включений установлено, что золото добывали в россыпях, локализованных вблизи золотоносных и платиноносных гипербазитовых поясов. Микровключения представлены твердыми растворами осмия, иридия, рутения. Их номенклатура определялась по соотношению указанных компонентов. На диаграммах составов микровключений в изделиях из уральских памятников их фигуративные точки образуют четыре тренда: основные - рутениевый и иридиево-осмиевый, второстепенные - осмиево-рутениевый и иридиево-рутениевый. Последний характерен для наноразмерных частиц, окружающих более крупные. Их появление объясняется воздействием золотого расплава на микровключения. При плавке золота раскаленный воздух, содержавшийся в микропорах, мог вызывать окисление осмия с последующей ассимиляцией продуктов окисления расплавом. Данное обстоятельство следует учитывать при сопоставлении состава микровключений и минералов предполагаемых россыпных источников. Фигуративные точки для изделий из Сибири на диаграмме Os-Ru-Ir образуют в основном рутениевый тренд, установлены также осмиево-рутениевый и иридиево-осмиевый, а составы, соответствующие иридиево-рутениевому тренду, пока не выявлены, что может объясняться малым числом анализов. Присутствие микровключений осмия в древних золотых изделиях может служить одним из доказательств производства золотых изделий в местных ювелирных мастерских.

Золото, платиноиды, осмий, микровключения, россыпи, скифская эпоха

Короткий адрес: https://sciup.org/145145749

IDR: 145145749 | УДК: 549.27+903.25-032.42 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.093-103

Текст научной статьи Микровключения платиноидов группы самородного осмия в древних золотых изделиях Сибири и Урала

В последние годы в древних золотых изделиях Урала и Сибири нами выявлены и исследованы микровключения минералов группы самородного осмия из семейства платиноидов, сопоставимые с аналогичными включениями в артефактах Ближнего Востока [Meeks, Tite, 1980; Уильямс, Огден, 1995, с. 14–15]. Ранее были описаны уральские находки, установленные до 2009 г. [Зайков, Зайкова, Котляров, 2010]. Новые материалы, существенно дополняющие опубликованные сведения [Благородные металлы…, 2012, с. 111–119], были получены в 2012–2013 гг. экспедициями Института археологии РАН (руководитель Л.Т. Яблонский) и Алтайского государственного университета (руководитель П.К. Дашковский).

Цель статьи – обобщение и систематизация накопленных данных в связи с их значением для гео-археологических реконструкций и определения типа разрабатывавшихся в древности месторождений золота. Основными объектами являлись предметы из золота, в значительном количестве обнаруженные в царском кургане Аржан II (Тува), могильниках Ханкаринский Дол и Инской Дол (Алтай), Фи-липповка I и II (Южный Урал). Все они относятся к раннему железному веку.

Микровключения представлены минералами группы осмия – твердыми растворами осмия, иридия, рутения [Геологический словарь, 1973, с. 49]. Их состав показан в табл. 1 и 2. Номера проб, приведенные в тексте, соответствуют табличным. Номенклатура устанавливалась по соотношению указанных компонентов в кристаллохимических формулах [Harris, Cabri, 1991]. Минерал именовался по превалирующему элементу в кристаллохимической формуле, его разности – по подчиненным элементам (в порядке увеличения содержаний) и примесям [Кобяшев, Никандров, 2007, с. 117]. Например: осмий рутениево-иридиевый с примесью платины – Os0,42Ir0,37Ru0,17Pt0,04; рутений ос-миево-иридиевый – Ru0,38Ir0,31Os0,27.

Генетически платиноиды связаны с ультраоснов-ными породами – гипербазитами (уральский тип месторождений) и основными – базитами (норильский тип) [Годовиков, 1983, с. 23]. Набор платиноидов и особенно их соотношения различны в этих типах, преобладание осмия и рутения характерно именно для месторождений уральского типа. Они приурочены к глубинным разломам, вмещающим также месторождения золота. Включения минералов группы осмия могут быть индикатором связи источника данных платиноидов с массивами гипербазитов или формирующимися за их счет россыпями.

Методика проведения работ описана ранее [Зайков, Зайкова, Котляров, 2010]. Для корреляции золота с его источниками использована пробность, которая определяется как отношение содержания золота к сумме всех металлов (Au, Ag, Cu) и измеряется в промилле [Петровская, 1973, с. 94]. С некоторыми коррективами приняты следующие границы: 1000–920 – высокопробное, 920–800 – среднепроб-

Таблица 1. Состав микровключений платиноидов в золотых изделиях из курганов Южной Сибири

|

го 11 X ^ О 05 ro g о CL -852 |

о |

см 9 о § £ а -Z % £ х со <4 О К 9, -я а К о о о - “ О О “ О 2= со Й 9 о 2 о о 2 ° ° X 5 X X ОС 2= ОС ОС 2= ОС О |

ф SZ О О |

|

|

6 05 ^ ф" з 05 X Ф о о |

ф |

1 1 1 1 1 1 1 |

со ™ 1 о |

|

|

cl |

СМ Ю СО т— ^г । 1 °„ Ч ю СМ СО М" |

со 1 о |

||

|

его 1 1 1 Q 1 1 1 |

-<- его со со о" о" |

|||

|

СО СО ^ СТО ^ in ^ ^ । ^ S ТГ О 1^ СМ О ГП см ^ со см со w |

со со со со со" 1< |

|||

|

— |

со см |

R R 3 ч п п ” h*- СО - М" СМ О СТО со м- со со со со |

г-р СО 1< со" СО СО |

|

|

о |

см ю см" |

м- см со м- со ю -<см ^ °.. ” °Ч ^ ^ см" см" его" его" г-" in in со ^ ю со ■<— со ^ |

^ см г- ^ 1П Ю |

|

|

“ ? tn га га о O X ” ^ со |

см |

со со ^ ю ^- -^ Т- |

со -<- |

|

|

ZE S |

со см < |

га ю 2 л— л— CM CM CD h- СО in in ю ю in in in го го О Q го го го X X X X X X X |

ю со Q Q |

|

|

ф X |

05 ф 2 2 о го ф X го ГО" 05 1— о 5 |

го о =0 о 2 Ю о 5 2 8 и о га га 2 2" о га го о £ 5 S Ю J о ° ГО о 5 Го 05 СП го с го 3 О с о го е < е х |

го е |

|

|

ГО 3 |

га < |

го" С[ 1 £ ГО го ^ X |

СМ го" о гос >3 о о ^ |

|

|

Z^ |

СМ СО ^ Ю СО Г- со |

m 2 |

||

|

ГО га га 1 X О Го Го s 8 О cl -8- |

см |

СМ о о СО о о о ОО К. й1 й1 SI S S сП rat- — CM СМ СМ л- «СМл- О о о О О О О О л- о о о d <5 <5 о" 9 о" о" о" 9 о" о" о" смтютг^сммсосмл-г^тг СМОл-л-СМл-л-л-Ол-ОО о" о" о" о" о" о" о" о" о" о" о" о" ±: 3 ф 2= 2= 2= 2= 2= Ф Ф 2= 't (V СО Л# лф С) СО '-ГЛ <О см О см со см см со О со О о о" 0: 12 о" о" о" о" о" 2 о" Q о" ф 2 5 Ф Ф Ф Ф о- ГО о- Ф О±= 2=ООООК2=К2=О сосмл-юл*см<осоа)см<»а) ratUlraf-LOCOtOlOratratOOCO о" о" о" о" о" о" о" о" о" о" о" о" ГОФГОГОГОГОГОФГОФГОГО (ZOD^D^D^D^D^OD^OD^D^ |

|

|

6 го го" 3 го X ф о О |

ф |

^ |

О со ^ м- । см Г- О | | | | 1^1 I ООО О |

|

о |

со ^ о см -^ со ю о со СО Ю | Г- О СМ |^О I гсо" о" о" со" о" о" Т-" со" о" |

||

|

о |

COlOOCOO-^h-h-M"'-COO М" М" h- Ю Ю СО Г^- in со СТО V- со^ см" о" о" Т-" Т-" Т-" Т-" о" о" Т-" Т-" о" |

||

|

со |

1^тСММ-ОС0М-М-(ГОЮ1^О см 1^. со г- со о а> со^ о м-со" , f^- aS т^ со" о" т-" со" сто" со" сто" COu)CMCOCM4t4CMCO^^S |

||

|

— |

1^ |

O-^Cror-OCOCOOLOLOLO^. ю^ о о^ со со^ со^ г- со о ср о g сто" о" см" Ю см" h-" h-" Т-" см" со" со" ггг СМСОЮСМСО^^СМСО-^М-Ш |

|

|

о |

со |

СОЮСОСМСОСООСО^М-Юр-. осмсоюоююсо^-^сму ^-" ^ со" ^-" Т-" со" сто" со" Т-" COЮ^COM■COCOЮ^NCOCTOU, |

|

|

8 g ш § 8 8 ^ 05 |

LO |

СММ-М-СМ^СОМ-СМ^М-СМСМ |

|

|

ГО ф о т |

гаГ |

^ СМ 00 ^ ^ LO LO (ТО -^ СМ смсмсмсмсосбсбсбсбсбюю сосососососососососососо т- т- т- т- т- т- т- т- т- т- т- т- |

|

|

го 3 X |

СО |

го т |

|

|

го ГО 3 о |

см |

го CD о |

|

|

^-CMO04K)COSCOO)°2^ |

|||

Окончание табл. 2

|

CN |

а? о о о о см о см °" °" °" °" о °" о К К К К CL (Г £ СЧЮ-^ЮЮХХеЭО т-омомт-моо о о о о о о о о о О “ЙО 1 1 ОС О 2 ° ° ° S ° S о- ^ 6 О .5 О .5 О О ел О 2= СО CD Ю 1N О СО X СО ю х ю х -у -у О ю cd О О О О О О 2 °" °" 3 3 3 3 3 3 2 3 (Л CLCLCLCLCLCLiirO |

O О О О О о F V F О F О О F О F О Q CL CL ® £ CD xt" CD X xt" X LL- to xh Tf- СО о IN Ю v <4 °- С1 XXX^^OOD^XOO-^^' OOX О О О О О О °- О О О О —, О О LX з 3 О 3-5-5-5-5-54.9-5-5 з 2= d з (Г S S 9 CL S S (Г 5 9 t 9 „ ОТ тс о о о о о й о о $ о Ь; О О О CD 2 ±? о о ас ас о « о о «о « ас ас ас — « О СМ СМ X X ^ f> С) V f> СО f> Ю СО X ю f>

•» •» •» •» •» to С-

J

тГ -у I—v Tt WZ!Z!WWZ! §33 § 3 § CO CO CO CO § g oacacooac^acac^ac±=oooo±?±= |

g 5 к §5 5 3 4-9 (Z (Z CL О 18 О J s J |

|

^ |

со ^ ю 1 1 ^ ^ ^ 1 1 1 1 ООО |

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

1 1 1 |

|

О |

СО 3" CXJ CXJ СО 3" Г- Г- CN О Г- | | | О О id О о" cd d |

(0(0 о co co о о 1 CD CO I I 1 LO I Ю (О I I I I | CO UD I co" rd a>" io" co" co" rd |

co 1 1 d |

|

О |

о ^ ^

q

s СО Ю СО 3" Г- t- 1 Т- 05 d id d d d о d о |

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

3 г- о 05 3 3 d d -d |

|

со |

CN^COOCOCNO^O СООчГчГЮСОчГС^СО cd о cd rd со cd co" cd co" cococoloojco-^m--^- |

№(0C0MSCNrriC0C0,n(X)t.mG)G)C0Lr)^ ч °, ч ч 9 S $ d l^l^l^l^lOlOcn-COCOcxrOlirr|<'OOI^rJ'b-T- (M (M (M (M CO CO (M CO T- T- T- T- |

CN in О in 3" co^ co" in" cd |

|

1^ |

cococo-^ococo^co 05 1П CO CO CO CXJ ^ CO id d co" d cd cd co" id т-счсчсососчз-^со |

ОООСЧ^кЮСОт-СЧСОЮ^ГхСОСО^О T- CO^ OJ 03 О (X) in C> in T- о ср -^ (X) -^ CO^ (X) co" cd cd d rd co" o" cd co" cd" co" cd co" co" co" co" cd COCNCN^^^LnCNCNin-t-in-t-'t-'t-COLn^r |

3- CN CO Ф О CN co" in" cd" r- CO in |

|

со |

CO CXJ t— LO t— 3" Г*-^odCNg'- чГЮЮСО d ■ o" < co" d d rd cd Tt' co' coTtco^t^t |

СО’У-totoCOr-r-COCOCNCO'^-incOOCNCOC) d ю, °Ч ю, ^ °„ ^ °„ °Ч ^ ю, d 4. ^ ^ ^ ^ ^ in" d in" rd co" in" cd in" rd id co" rd |

CO in CN CN CO^ C> co" со" со" ^ in co |

|

in |

^чГ^^^^^ШЗ" |

co^r--^cor-incor-ininincocNcocoinco |

in CN in |

|

■* |

СОЗ"т-СЧСОЗ"Ют-СЧ ююсбсдсдсосооо co coco coco coco coco T- T- T- T- T- T- T- T- T- |

От-СЧСО^ЮСОГхСО t-CNCO’^-LOCOr^COO-^-^-^-^-^-^-^-^-^ |

a) ^ 05 .-^ co co о о co co co co e e e |

|

со |

05 T о $ 3" 05 CD |

2 5 e |

|

|

CN |

CQ о |

s CD О С T- 1 9 e |

|

|

СО^ЮСОГ-СООО^-^^^^^^^CNCN |

CNC03-inC0r-toC>O-t-CNC03-inc0r-C00> OJCNOJOJOJOJOJOJCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO |

9 1-9 |

Примечания : 1) материал получен из коллекций Л.Т Яблонского; 2) см. примеч. 2, 3 к табл. 1.

ное, 800–690 – низкопробное. Оптические исследования проведены В.В. Зайковым и А.М. Юминовым на микроскопе OLYMPUS, определение состава включений – на электронных микроскопах РЭММА-202М (аналитик В.А. Котляров, диаметр кратера 2 мкм) и JEOL JSM-7001F (аналитик Д.М. Галимов, диаметр кратера 0,5 мкм).

История вопроса

Первыми известными нам публикациями о включениях осмия в древних золотых изделиях являются статьи B. Янга и Ф. Уайтмо [Young, 1972; Whitmore, Young, 1973]. В них идет речь об артефактах Ближнего Востока и предполагается, что украшения сделаны из золота долины р. Пактол в Турции. Позднее Дж. Огден [Ogden, 1976, 1977] дал всесторонний обзор включений минералов семейства платиноидов в древних золотых изделиях. Автор пришел к заключению, что корреляция золота, из которого они изготовлены, с его источниками трудновыполнима. Следующей важной работой является статья Н. Микса и М. Тайта [Meeks, Tite, 1980], где охарактеризованы осмиевые минералы в артефактах Египта, Ура, Сирии, Палестины, Кипра, Крита и Лидии. Д. Уильямс и Дж. Огден [1995, с. 14–15], Н. Микс [Meeks, 2000] отметили включения этих минералов в древних изделиях из Греции. Данный вопрос применительно к золоту Малой Азии рассмотрел П. Крэддок [Craddock, 2000].

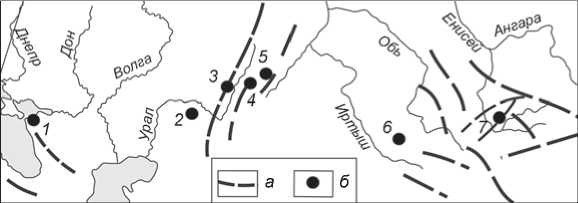

В 2008 г. началось изучение минералов группы осмия в древних золотых изделиях Урала [Зайков и др., 2008; Зайков, Зайкова, Котляров, 2010; Shemakhanskaya, Treister, Yablonsky, 2009]. Сделанный тогда В.В. Зайковым вывод о возможности выявления аналогичных микровключений в артефактах Сибири подтвердился последующими исследованиями [Дашковский, Юминов, 2012]. В 2013 г. А.М. Юми-нов и В.В. Зайков приступили к изучению осмиевых платиноидов в золотых изделиях из древних городов Гонур (Туркмения) и Фанагория (Северное Причерноморье). Расположение археологических памятников, в материалах которых выявлены золотые изделия с микровключениями минералов группы осмия, показано на рис. 1.

Общим выводом всех упомянутых исследователей является признание россыпей золота источником осмиевых минералов. Вклад уральских специалистов заключается в том, что показана приуроченность таких россыпей к массивам золотоносных гипербази-тов [Благородные металлы…, 2012, с. 93–99]. Именно совместное россыпное происхождение является причиной присутствия платиноидов группы самородного осмия в виде микровключений в древних золотых изделиях. Вследствие тончайшей трещиноватости (спайности) и высокой хрупкости осмиевых минералов в россыпях происходит их измельчение; мельчайшие частицы с плотностью 20–23 г/см 3 при производстве изделий тонут в расплаве золота, плотность которого 16 г/см 3 . В отличие от осмия, платина менее хрупка и потому образует в россыпях более крупные зерна и самородки, легко извлекавшиеся древними мастерами.

Таким образом, наличие в археологическом золоте микровключений платиноидов группы осмия оказывается устойчивой особенностью памятников, локализованных вблизи золотоносных и платиноносных гипербазитов. Последние являются принадлежностью офиолитовых зон складчатых систем [Платинометальное оруденение…, 2001, с. 124–142; Геологический словарь…, 1973, с. 61], вмещающих ме сторождения золота и платиноидов. Такие структуры известны в России, в т.ч. на Алтае, Урале, Кавказе. К югу от Кавказа гипербазиты отмечены в Севано-Акерин-ской зоне Закавказья [Магакьян, 1974, с. 81–91]. Их продолжением на запад являются гипербазитовые пояса Турции, а на восток – Ирана.

Микровключения платиноидов в золотых изделиях Южной Сибири

Из девяти археологических памятников Южной Сибири, в находках с которых был изучен состав золота, микровключения минералов группы осмия выявлены в материалах трех: царского кургана Аржан II (Тува), могильников Ханкаринский Дол и Инской Дол (Алтай) (см. табл. 1), относящихся к раннему железному веку.

Царский курган Аржан II (Тува). Под каменной насыпью, по периметру которой располагалась кре-

Рис. 1. Схема расположения археологических памятников с золотыми изделиями, содержащими микровключения минералов группы осмия, в Центральной Евразии.

а – гипербазитовые пояса и офиолитовые зоны; б – археологические памятники.

-

1 – Фанагория; 2 – Филипповка; 3 – Переволочан I и Яковлевка II; 4 – Магнитный; 5 – Кичигино I;

-

6 – Ханкаринский Дол и Инской Дол; 7 – Аржан.

пида, вскрыто захоронение двух представителей высшей знати. Памятник датируется второй половиной VII в. до н.э. Вещи из кургана демонстрируют четыре манеры исполнения [Чугунов, 2011]. Наиболее многочисленны тиражированные бляшки в виде профилей хищников семейства кошачьих и кабанов, портупейные обоймы и пряжки кинжала и акинака, ворворки поясного набора. Вторая группа включает бляшки головных уборов, представляющие изображения лошадей, баранов и оленей. Фигуры вырезаны из плоских листов металла.

Микрозондовый анализ показал, что изделия изготавливались из самородного золота средней пробно сти. В золотой инкрустации железного меча (состав, мас. %: Au – 89,72–92,21, Ag – 7,08–9,01, Cu – 0,67–0,89) обнаружено микровключение осмия иридиевого – зерно Ар-2-3-1 размером 7 × 10 мкм, угловатой формы, слабоокатанное, с сетью трещин.

Могильник Ханкаринский Дол (Алтай). Он расположен в Чинетском археологическом микрорайоне. При раскопках кург. 15 найдены предметы из золота: обкладка гривны, зооморфные аппликации, нашивка и окантовка из фольги от женского головного убора, восьмеркообразная проволочная серьга [Даш-ковский, Юминов, 2012]. Курган относится к пазы-рыкской культуре и датирован по признакам погребального обряда и инвентаря IV – началом III в. до н.э. [Dashkovskiy, Usova, 2011]. Золотые изделия имеют состав (мас. %): Au – 69,50–72,05, Ag – 23,94–26,25, Cu – 2,85–4,26.

При исследовании золотой фольги в пяти изделиях было выявлено семь включений платиноидов размером от 2 до 10 мкм. Они имеют удлиненную, близкую к линзовидной форму. По атомному соотношению Os, Ru, Ir, Rh в кристаллохимических формулах (см. табл. 1) выделяются три минерала:

-

1) осмий рутениево-иридиевый (Ха-15-8);

-

2) рутений, две разности – иридиево-осмиевый с примесью платины и родия (ХD-15-2-1, ХD-15-2-2, Ха-15-7) и осмиево-иридиевый с платиной (Ха-15-1а);

-

3) иридий, также две разности – осмиевый (Ха-15-6) и рутениево-осмиевый (Ха-15-1б).

В пробе Xn-19 обнаружены включения кислородных медисто-железистых соединений. Они имеют размер 20–250 мкм, овальную, треугольную и дугообразную форму, подвержены растрескиванию. Величина мелких блоков находится в пределах 10–60 мкм. Судя по примеси Si, P, Ca, они могли возникнуть как технический продукт при воздействии расплава золота на сульфиды железа и меди, присутствовавшие в россыпи. Такие соединения образуются и при воздействии медного расплава на оксиды железа в процессе выплавления меди – легирующей добавки к золоту.

Могильник Инской Дол (Алтай). Он также располагается в Чинетском археологическом микрорайоне.

По признакам погребального обряда и инвентаря памятник датирован IV – началом III в. до н.э. [Даш-ковский, 2014]. В кург. 2 зафиксирована деревянная конструкция в виде перекрытия из плах. Рядом с погребенным находились керамический сосуд, железный нож, деревянная гривна, покрытая золотой фольгой, сильно корродированный железный предмет и многочисленные фрагменты золотой фольги от головного убора.

В золотой фольге (состав, мас. %: Au – 57–60, Ag – 36–39, Cu – 3) присутствуют овальные микровключения платиноидов размером от первых микрометров до 80 × 120 мкм. Среди них установлен осмий ириди-ево-рутениевый (ID-5, ID-8).

Микровключения платиноидов в золотых изделиях Южного Урала

В археологических материалах степной и лесостепной зон региона микровключения платиноидов группы осмия обнаружены в золотых изделиях из семи памятников раннесакского, савроматского и раннесарматского времени (VII–IV вв. до н.э.): Кичигина I, Большого Климовского, Магнитного, Яковлевского II, Перево-лочанского I, Филипповки I и II [Яблонский, Рукавишникова, Шемаханская, 2011; Яблонский, 2013а, с. 83–110; 2013б]. Наиболее ранние находки из могильников Степное и Ушкаттинский датируются эпохой бронзы [Благородные металлы…, 2012, с. 145, 153–154]. Большинство курганов с «осмийсодержащими» артефактами относится к раннему железному веку, а наиболее поздние – к раннему Средневековью (Магнитный, ювелирная мастерская Уфа II).

Наибольшее количество микровключений минералов группы осмия (42 экз.) обнаружено в золотых изделиях из Филипповских могильников. Они встречены в золоте двух интервалов пробности – 650 и 980 ‰.

Могильник Филипповка I. В кург. 1 (раскопки Л.Т. Яблонского 2013 г.) найдены многочисленные нашивные золотые бляшки, содержащие микровключения минералов группы осмия. Размер последних варьирует от нескольких до 100 микрон. Вмещающее золото имеет состав (мас. %): Au – 93–95, Ag – 3, Cu – 1–2. По соотношению атомов Os, Ru, Ir в кристаллохимических формулах (см. табл. 2) выделяются три минерала:

-

1) осмий, две разности – рутениево-иридиевый (F-13-2-1, F-13-9-2) и иридиево-рутениевый (F-13-3-5-1, F-13-3-9), в ряде случаев в незначительных количествах (1–3 ат. %) присутствуют родий и платина;

-

2) рутений, тоже две разности – иридиево-осмие-вый (резко преобладающий, F-13-2, F-13-2-3, F-13-3, F-13-3-1, F-13-3-4, F-13-5-2, F-13-5-3, F-13-8-1, F-13-8-3, F-13-8-4, F-13-9-1) и осмиево-иридиевый

(F-13-2-2, F-13-5-1, F-13-3-5-2, F-13-5-4, F-13-8-2), примесями также являются родий и платина.

-

3) иридий рутениево-осмиевый (F-13-8-5).

В золотой инкрустации железного меча из кург. 4 (раскопки Л.Т. Яблонского 2006 г.) обнаружено 18 включений минералов группы осмия [Благородные металлы…, 2012, с. 111–117]. Вмещающее золото имеет со став (мас. %): Au – 98, Ag – 1, Cu – 1. Форма микровключений удлиненная, треугольная и округлая, размер 40–200 мкм. Часть зерен раздроблена, а часть расщеплена по спайности. Выделяются следующие минералы:

-

1) осмий рутениево-иридиевый (7-1, 7-16);

-

2) рутений иридиево-осмиевый, иногда с примесью платины (7-2, 7-3, 7-6, 7-8, 7-9, 7-11);

-

3) иридий рутениево-осмиевый, содержащий платину (7-7, 7-10, 7-12, 7-17, 7-18).

К этому нужно добавить сведения М.С. Шемаханской о темных точечных включениях, похожих на платиноиды, на поверхности 11 предметов из кург. 4 [Трейстер, Шемаханская, Яблонский, 2012].

кург.

Могильник Филипповка II. Он расположен в 11 км к юго-западу от Филипповки I. Исследовано золото предметов из центральной погребальной камеры № 2 в кург. 1 (раскопки Л.Т. Яблонского). В золотой фольге Ф13-103 (состав, мас. %: Au – 74,58, Ag – 22,86, Cu – 2,12) найдены два включения: одно размером 50 × 110 мкм, соответствующее иридию ру-тениево-осмиевому, второе длиной 5 мкм – осмию рутениево-иридиевому. Золотая фольга Ф13-73 (состав, мас. %: Au – 65,66, Ag – 30,57, Cu – 3,37) содержит зерно иридия рутениево-осмиевого 10 × 15 мкм.

Обсуждение результатов

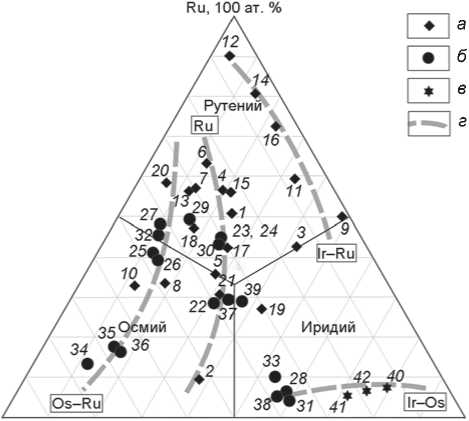

Состав микровключений минералов группы осмия. На диаграмме составов микровключений в золоте уральских изделий (рис. 2) их фигуративные точки распределены по всему полю, причем выделяются четыре основных тренда. Рутениевый (Ru) располагается в центре, имея субвертикальное положение от основания (Os–Ir) к рутениевой вершине; ириди-ево-осмиевый (Ir–Os) – в правой части и ориентирован в направлении от иридиевой к осмиевой вершине параллельно основанию (Os–Ir). Эти два тренда объединяют большинство фигуративных точек и отвечают составам минералов осмия из месторождений платиноидов, генетически связанных с гипербазитами [Tolstykh et al., 2002; Uysal et al., 2009; Агафонов и др., 2005, с. 88–90].

Os, 100 ат. %

Ir, 100 ат. %

Рис. 2. Диаграмма составов микровключений платиноидов в золотых изделиях из Филипповских могильников.

а – Филипповка I, кург. 1; б – Филипповка I, кург. 4; в – Филипповка II,

1; г – тренды составов микровключений группы осмия. Цифры – порядковые номера включений в табл. 2.

Иридиево-рутениевый тренд в правой части диаграммы характерен для наноразмерных частиц (1–3 мкм и менее), которые окружают более крупные микровключения. В них зафиксировано уменьшение количества осмия и возрастание содержания иридия и рутения. Данные по физическим и химическим свойствам осмия указывают на то, что изменение состава может быть вызвано окислительными процессами [Краткая химическая энциклопедия…, 1964, с. 791–795]. Известен факт окисления мелко раздробленных частиц осмия при нагревании. Реальность такого явления для исследованных случаев подтверждается наличием микропор размером 0,1–0,4 мкм, количество которых в изделиях составляет 5–10 %. При плавке золота раскаленный воздух, содержавшийся в микропорах, мог вызывать окисление осмия с последующей ассимиляцией продуктов окисления расплавом. Подтверждением тому, возможно, является повышенное содержание осмия (2 мас. %) в золоте, вмещающем раздробленные микровключения. Появление мельчайших частиц по периферии более крупных микровключений могло быть обусловлено двумя основными причинами: механическими деформациями зерен осмия при изготовлении золотой фольги и растрескиванием (десквамацией) их в расплаве золота. Поскольку в первом случае состав микровключений оставался бы неизменным, то более реален второй вариант – де-сквамация, которая сопровождалась уменьшением содержания осмия в отторгнутых частицах.

Осмиево-рутениевый тренд располагается в левой части диаграммы в направлении от Os к Ru. В него по- падает существенная часть микровключений с низким содержанием иридия.

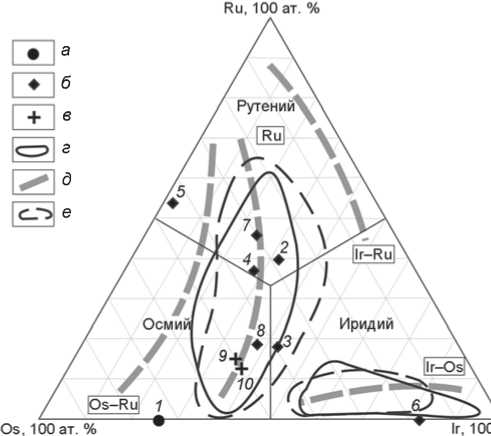

Фигуративные точки составов микровключений в золоте сибирских изделий на диаграмме (рис. 3) сосредоточены вблизи рутениевого тренда, зерно ХD-15-2-2 в золоте нашивки из могильника Ханка-ринский Дол тяготеет к осмиево-рутениевому тренду (рис. 3, 5 ), а Ха-15-6 – к иридиево-осмиевому (рис. 3, 8 ). Налицо ситуация, аналогичная и для уральских находок. Пока не установлены составы, принадлежащие иридиево-рутениевому тренду, но это может быть обусловлено малым числом анализов.

Корреляция наличия микровключений минералов группы осмия и состава золотых изделий показана на рис. 4. Гистограммы составлены шагом 12 и 24 ‰ и отражают разнообразие использованного металла. Золото изделий из Ханкаринского Дола и Инского Дола, содержащее включения платиноидов, имеет пробность 560 и 770 ‰. Золотые предметы из Аржана изготовлены из металла, соответствующего

диапазонам 715–790 и 860–920 ‰, микровключения установлены в золоте из второго интервала. Золотые изделия из Филипповских могильников соответствуют диапазонам 620–760 и 790–980 ‰, минералы о смия обнаружены в золоте пробностью 650 и 980 ‰.

Источники минералов группы осмия в древних золотых изделиях. Ранее было показано, что источником золота для изделий, содержащих включения минералов группы осмия, являются россыпные месторождения геологических структур с гиперба-зитами [Зайков, Зайкова, Котляров, 2010]. В них совмещены месторождения хромитов с примесью платиноидов и золото-кварцевые жилы в лиственитах (пирит-слюдисто-кварцевых породах, образовавшихся по гипербазитам) [Благородные металлы…, 2012, с. 96–102]. Сформировавшиеся россыпные залежи составляют порядка четверти от общего количества россыпей, имеющих другие источники, в т.ч. месторождения золота в гранитах и углеродистых породах. О разнообразии россыпеобразующих формаций свидетельствуют вариации состава золота, установленные при изучении древних изделий (рис. 4).

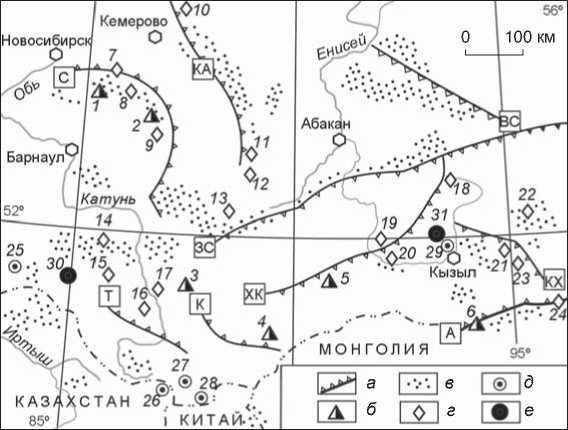

В Алтае-Саянском регионе курганы, содержавшие золотые изделия с включениями минералов осмиевой группы (рис. 5), расположены вблизи золото-

Рис. 3. Диаграмма составов микровключений платиноидов в золотых изделиях из археологических памятников и минералов группы осмия из месторождений Сибири и Урала.

а – Аржан II; б – Ханкаринский Дол, кург. 15; в – Инской Дол, кург. 2; г – поля составов минералов группы осмия из месторождений золота и платиноидов Сибири; д – тренды составов микровключений платиноидов в золотых изделиях из Филипповских могильников; е – поля составов минералов группы осмия из россыпных месторождений золота и платиноидов Урала. Цифры – порядковые номера ат. % включений в табл. 1.

|

Археологические памятники; коллекции; тип и кол-во анализов |

Пробность, ‰ |

J |

||||

|

500 |

600 |

700 |

800 |

900 1000 |

||

|

Аржан II, IV, Эрмитаж; РСМА, 25 |

* |

10 0 |

||||

|

Филипповка I–II, ИА РАН; РСМА, 127 |

10 5 3 0 |

|||||

|

Ханкаринский Дол + Инской Дол, АлтГУ; РСМА, 47 |

* |

10 0 |

||||

Рис. 4. Cравнительная диаграмма пробности «осмийсодержащего» археологичеcкого золота Алтая и Урала. Хронология: Аржан II и IV – VII в. до н.э.; Филипповка I и II – V– IV вв. до н.э.; Ханкаринский Дол и Инской Дол – IV – начало III в. до н.э. Звездочкой обозначена позиция включений минералов группы осмия в золотых изделиях; J – частота встречаемости; РСМА – рентгеноспектральный микроанализ (выполнен на приборе РЭММА-202М В.А. Котляровым).

носных россыпей [Щербаков, Рослякова, 2000]. Царский курган Аржан II находится в непосредственной близости от Хемчик-ско-Куртушибинского разлома с массивами гипербазитов. Эта структура вмещает четыре золотороссыпных района с платиноидами группы о смия: Алгиякский, Каа-Хемский, Эйлиг-Хемский и р. Золотой. Наиболее детально исследован состав минералов группы осмия из россыпей р. Золотой и ручья Неожиданного в Каа-Хемском районе [Толстых, Кривенко, Поспелова, 1997; Агафонов и др., 2005, с. 114–118, 122–139]. Большинство из них имеет состав, соответствующий рутениевому тренду.

Могильники Ханкаринский Дол и Ин-ской Дол располагаются на продолжении зоны Теректигского разлома, также вмещающего гипербазиты. В 150 км к востоку от памятников выявлено Каянчинское проявление хромитов с платиноидной минерализацией в виде вкрапленности самородного осмия размером до 0,5 мм [Гусев, Кукоева, 2011]. Западнее этого участка по рекам Карама, Ерусалим, Баранча распространены россыпи золота, содержащие минералы осмия. На Южном Урале также фиксируется приуроченность элитных курганов к россыпным источникам. Филипповский могильник располагается к юго-западу от зоны Главного Уральского разлома, вмещающего месторождения золота разных генетических типов. Среди них установлено 15 россыпей, содержащих примесь минералов осмиевой группы в количестве 1–8 % относительно золота. Таким образом, распространение древних изделий из золота с микровключениями минералов группы осмия и в Сибири, и на Урале обнаруживает прямую связь с наличием россыпей, содержащих золото и платиноиды. Все такие россыпи приурочены к глубинным разломам с массивами гипербазитов.

Проблема местных ювелирных мастерских и культурные связи регионов . Большинство рассмотренных золотых изделий выполнены в «скифском зверином стиле». Часть из них была импортной и изготовлена в мастерских Средней Азии и Ближнего Востока. Вместе с тем на примере уральских драгоценностей можно предполагать и существование местного производства.

Многие высокохудожественные золотые изделия из могильников Южного Приуралья выполнены в традициях ахеменидского искусства [Трейстер, 2012]. Однако на ряде предметов искажены важные

Рис. 5. Схема расположения археологических памятников с золотыми изделиями, золотоносных россыпей и мест обнаружения в них минералов группы осмия в Алтае-Саянском регионе (составлена с использованием данных Ю.Г. Щербакова и Н.В. Росляковой [2000]).

а – офиолитовые зоны с телами «осмийсодержащих» гипербазитов: С – Сала-ирская, КА – Кузнецко-Алатауская, ЗС – Западно-Саянская, ВС – ВосточноСаянская, Т – Теректигская, К – Курайская, ХК – Хемчикско-Куртушибинская, КХ – Каа-Хемская, А – Агардагская; б – коренные проявления платиноидов: 1 – Тогул-Сунгайское, 2 – Уксунайское, 3 – Кыркылинское, 4 – Узун-Оюк-ское, 5 – Копсекское, 6 – Агардагское; в – участки развития россыпей золота; г – пункты, где выявлены минералы группы осмия в россыпях: 7 – Таловская, 8 – Суенга, 9 – Иониха и Иродов Лог, 10 – Кельбес, 11 – Ортон, 12 – Балыкса, 13 – Туенза, 14 – Николаевка и Светлая, 15 – Каянча, 16 – Карама, 17 – Акса-гыскан, 18 – Алгияк и Черная, 19 – Золотая, 20 – Сектир и Серлиг, 21 – Неожиданный, 22 – Харал, 23 – Кундус, 24 – Эми; д – археологические памятники, по которым опубликованы сведения о составе золота: 25 – Бугры, 26 – Берель-ский, 27 – Яломан, 28 – Ак-Алаха, Кальджин, Кунгуртас, 29 – Догээ Бары; е – археологические памятники, в золотых изделиях из которых установлены микровключения осмия: 30 – Инской Дол и Ханкаринский Дол, 31 – Аржан II.

для классических ахеменидских произведений детали – налицо примитивизм в исполнении. К этому можно добавить, что золотая фольга, покрывающая фигурки оленей из кург. 1 Филипповки I, изготовлена примитивным способом, а это было по силам кочевническим мастерам [Яблонский, Рукавишников, Шемаханская, 2011].

Кроме того, трудно представить, что добытое на Урале золото сперва «путешествовало» в мастерские ахеменидских сатрапий, а потом вернулось обратно в виде изделий, которые сохранились в курганах. Ведь наряду с «осмийсодержащими» россыпями Урала в различных местностях существовало еще много других источников золота, связанных с коренными и россыпными месторождениями, не содержащими платиноиды, – они известны на Кавказе, в Украине, Карпатах, Турции и Иране. Поэтому гораздо более вероятно, что уральские золотые предметы с включениями минералов осмиевой группы сделаны из золота местных «гипербазитовых» россыпей, а значит, вблизи курганов соответствующего времени существовали ювелирные мастерские. На Урале они могли располагаться в районе Филипповских и Пере-волочанских могильников, и их обнаружение становится актуальной задачей.

Культурные связи регионов отражались в заимствовании технологий добычи металла и изготовления украшений. На обширных пространствах Евразии, в т.ч. на Урале и в Сибири, использование золота началось с разработки россыпей. Достоверно установлено наличие золотых украшений в уральских археологических памятниках бронзового века (Степное, Ушкат-тинский), причем золото содержит микровключения минералов группы осмия. С этого времени на Урале и в Сибири сходной оказывается стилистика звериного стиля в золотых изделиях [Переводчикова, 2007; Рукавишникова, Яблонский, 2008], типологии вооружения и снаряжения лошади [Шульга, 2007]. Данные палеоантропологии также поддерживают представления о разносторонних связях уральского и алтае-саянского населения в I тыс. до н.э. [Чикишева, 2012, с. 55–80; Яблонский, 2013в].

Выводы

-

1. Получены данные о распространении микровключений минералов группы осмия в древних золотых изделиях из археологиче ских памятников Тувы (царский курган Аржан II) и Алтая (могильники Ханкаринский Дол и Инской Дол). Источником этих минералов являются золотые ро ссыпи с платиноидами, приуроченные к гипербазитам глубинных разломов.

-

2. Исследованы микровключения платиноидов, выявленные в последнее время в золотых изделиях из Филипповских могильников на Южном Урале. По составу большинство из них соответствует минералам группы осмия уральских россыпных месторождений, также связанных с гипербазитами.

-

3. Установлены следы воздействия золотого расплава на морфологию и состав микровключений минералов группы осмия. Оно выражается в появлении по периферии более крупных включений ореола на-норазмерных частиц, обедненных осмием. Это обстоятельство следует учитывать при сопоставлении состава микровключений и минералов предполагаемых россыпных источников.

-

4. Присутствие микровключений платиноидов группы о смия в древних золотых изделиях может служить одним из доказательств производства последних в местных ювелирных мастерских. Для подтверждения такой возможности необходимо выявить изотопно-геохимические отличия платиноидов из разных регионов.

Авторы благодарят за предоставление образцов и выполнение анализов А.Д. Таирова, К.В. Чугунова, О.В. Халяпину, О.В. Аникееву, И.А. Блинова, Д.М. Галимова и О.Л. Бус-ловскую.

Список литературы Микровключения платиноидов группы самородного осмия в древних золотых изделиях Сибири и Урала

- Агафонов Л.В., Лхамсурэн Ж., Кужугет К.С., Ойдуп Ч.К. Платиноносность ультрамафит-мафитов Монголии и Тувы. -Уланбаатар: Монгол. гос. ун-т науки и технологий, 2005. -224 с

- Благородные металлы в рудах и древних золотых изделиях Южного Урала/В.В. Зайков, А. Д. Таиров, Е.В. Зайкова, В.А. Котляров, Л. Т. Яблонский. -Екатеринбург: УрО РАН, 2012. -232 с

- Геологический словарь/ред. К.Н. Паффенгольц. -М.: Недра, 1973. -Т. 2. -456 с.

- Годовиков А.А. Минералогия. -М.: Недра, 1983. -647 с.

- Гусев А.И., Кукоева М.А. Платина и платиноиды в офиолитах Салаира, Алтая и Горной Шории//Успехи современного естествознания. -2011. -№ 11. -С. 20-23.