Микроволновый индикатор потенциальной геоэффективности и жгутовая магнитная структура солнечной активной области

Автор: Кудрявцева А.В., Мышьяков И.И., Уралов А.М., Гречнев В.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Выполнен анализ присутствия микроволнового источника над нейтральной линией (ИНЛ) в суперактивной области NOAA 12673, породившей ряд геоэффективных событий в сентябре 2017 г. Для оценки положения ИНЛ использовались данные Сибирского радиогелиографа в диапазоне 4-8 ГГц и Радиогелиографа Нобеяма на частоте 17 ГГц. Расчет коронального магнитного поля в нелинейном бессиловом приближении выявил протяженную структуру, состоящую из взаимосвязанных магнитных жгутов, расположенных практически по всей длине главной линии раздела полярностей фотосферного магнитного поля. ИНЛ проецируется в зону максимальных значений горизонтального магнитного поля - основной энергосодержащей части этой структуры. В ходе каждой вспышки балла X активная область теряла магнитную спиральность и становилась источником КВМ.

Солнечные активные области, магнитные поля, микроволновое излучение, прогноз солнечных вспышек

Короткий адрес: https://sciup.org/142230064

IDR: 142230064 | DOI: 10.12737/szf-71202101

Текст научной статьи Микроволновый индикатор потенциальной геоэффективности и жгутовая магнитная структура солнечной активной области

Одной из задач строящегося Сибирского радиогелиографа (СРГ) [Лесовой и др., 2017; Алтынцев и др., 2020] является оценка готовности солнечных активных областей (АО) к мощным солнечным вспышкам и корональным выбросам массы (КВМ). В финальном варианте СРГ будет способен картографировать АО с угловым разрешением 30ʺ–7ʺ в диапазоне частот от 3 до 24 ГГц. Кандидатом на роль микроволнового индикатора потенциальной геоэффективности активной области (АО) в этом частотном диапазоне является микроволновый источник над нейтральной линией.

В атмосфере солнечных АО существует два типа долгоживущих микроволновых источников. К первому типу относятся стационарные источники в маг- нитных полях над достаточно крупными униполярными солнечными пятнами — пятенные источники. Преобладающим механизмом их поляризованного излучения является тепловой гирорезонансный. Излучательная способность и оптическая толщина ги-рорезонансных уровней, соответствующих наблюдаемому микроволновому излучению, быстро растут с ростом температуры плазмы. По этой причине излучение пятенных источников сосредоточено в горячей короне над холодной хромосферой и имеет спектр плотности потока, круто спадающий с ростом частоты. Чем больше размер солнечного пятна и его магнитный поток, тем выше радиочастота, на которой возможно обнаружение пятенного источника.

Квазистационарные источники второго типа располагаются над линией инверсии полярности фото- сферного магнитного поля и условно могут быть разделены на две группы. К первой группе относятся диффузные слабо поляризованные источники небольшой яркости. Такие источники всегда появляются при выходе в солнечную корону биполярных магнитных структур. Их оптически тонкое излучение определяется кулоновскими столкновениями частиц горячей плазмы, заключенной в замкнутых на фотосферу магнитных петлях. Ко второй группе относятся компактные источники над нейтральной линией магнитного поля, впервые описанные в работах [Кинёнес и др., 1975; Kundu et al., 1977]. Их яркостные температуры зачастую выше, чем у обычных гирорезонансных источников над пятнами. В англоязычных и многих отечественных публикациях для обозначения источников над нейтральной линией (ИНЛ) использована английская аббревиатура NLS — Neutral Line associated Source.

ИНЛ эпизодически регистрировались при солнечных наблюдениях на больших универсальных радиотелескопах Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT), Very Large Array (VLA), РАТАН-600, а также исследовались по данным регулярных наблюдений на Сибирском солнечном радиотелескопе (ССРТ) [Smolkov et al., 1986; Grechnev et al., 2003] и Радиогелиографе Нобеяма (NoRH) [Nakajima et al., 1994] . ИНЛ наблюдались на WSRT на частоте 5 ГГц; на VLA на 4.9, 8.4 и 15 ГГц; на ССРТ на 5.7 ГГц; на РАТАН-600 на нескольких частотах, на NoRH на 17 ГГц и в одном случае даже на 34 ГГц. Результаты этих исследований обсуждались в ряде работ [Гельфрейх, 1985; Ватрушин, Коржавин, 1989; Уралов и др., 1996, 2006, 2007; Руденко и др., 2007; Бо-год и др., 2012; Kundu, Velusamy, 1980; Kundu et al., 1981; Kundu, Alissandrakis, 1984; Strong et al., 1984; Akhmedov et al., 1986; Chiuderi Drago et al., 1987; Borovik et al., 1989; Sych et al., 1993; Uralov et al., 1998, 2000, 2006, 2008; Lee et al., 1997; Yasnov, 2014; Abramov-Maximov et al., 2015; Kuznetsov et al., 2016; Bakunina et al., 2017; Zaitsev, 2019] .

ИНЛ являются главными источниками микроволновых флуктуаций АО и рождаются в местах наибольшего сближения солнечных пятен противоположной полярности. На фотосферных магнитограммах такое сближение может выглядеть как столкновение всплывающих биполярных магнитных потоков либо друг с другом, либо с уже существующими. Этому процессу сопутствуют шировые и вращательные движения фотосферной плазмы, охватывающие в итоге всю АО. Указанные факторы определяют непотенциальную составляющую и спиральность магнитного поля АО. Если разнополярные магнитные потоки в таком столкновении образуют δ-конфигурацию (разнополярные пятна с общей полутенью), то ИНЛ можно обнаружить на высоких частотах — например, на 17 ГГц. В противном случае ИНЛ либо не проявляется вовсе, либо наблюдается на более низких частотах — например, ниже 10 ГГц. Практически значим тот экспериментальный факт, что яркие ИНЛ на 17 ГГц присутствуют в АО, производящих рентгеновские вспышки балла Х. Если в данной АО ИНЛ на 17 ГГц не наблюдается, но присутствует, например, на 5.7

ГГц, то возможны вспышки только балла M. Появление ИНЛ опережает мощную вспышку или начало серии таких вспышек на время от нескольких часов до двух суток. ИНЛ на 17 ГГц восстанавливается после вспышки и существует, пока продолжается серия вспышек балла X. Более того, излучение вспышки балла Х на 17 ГГц может начинаться в области ИНЛ. Эти обстоятельства можно использовать как фактор прогноза вспышек такой мощности.

Будучи следствием сближения двух разнополярных пятен, ИНЛ на 17 ГГц нередко похож на обычный пятенный радиоисточник и может примыкать к нему. Степень круговой поляризации такого сложного источника, не разрешаемого на микроволновых изображениях, может достигать 90 %, а знак поляризации соответствовать пятну с наибольшими магнитным полем и магнитным потоком. С одной стороны, такое сходство не противоречит предположению о доминировании в излучении ИНЛ гиро-резонансного теплового механизма — по крайней мере, в этих простых случаях. С другой стороны, это затрудняет идентификацию ИНЛ на 17 ГГц. Прямое сопоставление микроволновых изображений с наблюдаемыми продольными фотосферными магнитограммами также не всегда позволяет надежно распознать ИНЛ из-за проекционного смещения линии инверсии внутри АО.

Суть используемого нами метода идентификации ИНЛ состоит в суперпозиции микроволнового изображения и рассчитанного распределения составляющих коронального магнитного поля на заданном высотном срезе атмосферы АО. При этом используется тот факт, что центр яркости ИНЛ располагается в тех местах нейтральной линии вертикальной составляющей магнитного поля, где горизонтальная составляющая максимальна [Уралов и др., 2006; Uralov et al., 2006] .

Настоящая статья преследует две цели:

-

1. Отладка метода идентификации ИНЛ с использованием векторных магнитограмм и данных наблюдений солнечной геоэффективной области на первой очереди строящегося Сибирского радиогелиографа. Частотный диапазон СРГ на этой стадии составляет 4–8 ГГц, а угловое разрешение невысокое — порядка 100ʺ. Поэтому в качестве реперных используются полученные с более высоким угловым разрешением данные наблюдений NoRH на частоте 17 ГГц.

-

2. Оценка расположения ИНЛ на 17 ГГц относительно рассчитанной в нелинейном бессиловом приближении жгутовой магнитной структуры АО. Как известно, токонесущие корональные структуры — магнитные жгуты — являются определяющим фактором эруптивных вспышек и главным компонентом КВМ.

АКТИВНАЯ ОБЛАСТЬ NOAA 12673

Запуск первой очереди СРГ пришелся на фазу спада 24-го цикла солнечной активности. По этой причине в нашем распоряжении была лишь одна АО — NOAA 12673, произведшая в сентябре 2017 г. серию

Микроволновый индикатор потенциальной геоэффективности вспышек рентгеновского балла Х. Вспышка Х9.3 6 сентября оказалась самой мощной в 24-м цикле. В целом с 4 по 10 сентября эта суперактивная область явилась источником четырех вспышек балла Х, множества вспышек балла М, интенсивных протонных потоков, сильной магнитной бури 7–9 сентября с Dst = - 124 нТл, значительного форбуш-понижения и наземного возрастания интенсивности космических лучей 10 сентября. Поскольку в этот период продолжалась доводка систем СРГ, мы приводим лишь те данные, достоверность которых не вызывает сомнений. По этим причинам, а также из-за недостаточного углового разрешения первой очереди СРГ мы не приводим оценок степени поляризации и наклона спектра радиоисточников.

NOAA 12673 появилась на восточном лимбе 28 августа как одиночное α-пятно, диаметр тени которого не превышал 10 " . При ожидаемой напряженности магнитного поля 3500 Гс пятно таких размеров способно проявиться как слабый гирорезо-нансный источник на частотах ниже 8 ГГц и не способно на 17 ГГц. Третьего сентября начался интенсивный выход новых биполярных магнитных потоков, расширение которых привело 4 сентября к столкновению их западного края с существовавшим α-пятном, его обтеканию и образованию δ-конфигурации. Само же α-пятно при этом не сдвинулось с места. С 4 сентября АО стала источником заметного излучения на частоте 17 ГГц. Пятого сентября и в последующие дни основным компонентом квазистационарного излучения NOAA 12673 на 17 ГГц стал ИНЛ, что также подтверждает анализ одномерных сканов микроволнового излучения NOAA 12673, полученных в эти дни на радиотелескопе РАТАН-600 [Боровик и др., 2018] . Согласно Verma [2018] , “The enhanced flare activity has its origin in the head-on collision of newly emerging flux with an already existing regular, α-spot”. («Причиной повышенной вспышечной активности является лобовое столкновение вновь всплывающего потока с уже существующим устойчивым α-пятном.») Эти обстоятельства послужили причиной существенных шировых движений и длительного динамического поджатия магнитных потоков внутри δ-конфигурации. Следствием этого явилось необычно высокое значение напряженности фото-сферного магнитного поля — 5570 Гс [Wang et al., 2018] , практически полностью сосредоточенное в поперечной составляющей на линии инверсии полярности.

Наличие в NOAA 12673 значительных магнитных потоков со столь высокой напряженностью объясняет появление на частоте 34 ГГц квазистаци-онарного компактного источника с яркостной температурой около 0.4 МК в окрестности нейтральной линии фотосферного магнитного поля. Насколько нам известно, прежде такого не наблюдалось. Численное моделирование магнитной структуры и ги-рорезонансного излучения NOAA 12673 в работе [Anfinogentov et al., 2019] показало соответствие ИНЛ, наблюдавшегося на частотах 17 и 34 ГГц, необычно высоким значениям напряженности магнитного поля, обнаруженным на уровне фотосферы.

В работе [Абрамов-Максимов и др., 2018] предполагалось наличие магнитных жгутов в магнитосфере NOAA 12673. Их реальное присутствие и условия, необходимые для их эрупции, рассматривались в работах [Yang et al., 2017; Hou et al., 2018; Zou et al., 2019, 2020] . Inoue et al. [2018] провели также численное моделирование процесса эрупции системы взаимосвязанных магнитных жгутов, обнаруженных в NOAA 12673, после реконструкции коронального поля по наблюдаемой вектор-магнито-грамме.

1.1. Прямая суперпозиция радиоизображений и фотосферной магнитограммы продольного поля

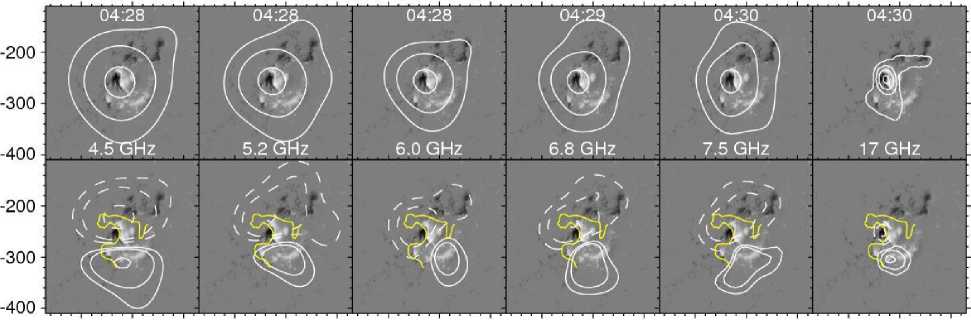

Предварительным этапом идентификации ИНЛ является прямая суперпозиция микроволновых изображений АО с распределением продольной составляющей B l фотосферного магнитного поля B . Необходимым условием этой процедуры является отсутствие заметных радиовсплесков в момент наблюдения. На рис. 1 показана суперпозиция радиоизображений NOAA 12673, полученных 6 сентября, и продольной магнитограммы. Верхний ряд — интенсивность (параметр Стокса I ), нижний — круговая поляризация (параметр Стокса V ). Левые пять изображений получены СРГ на пяти частотах, правое — NoRH на 17 ГГц. Аналогичные суперпозиции за 5 и 7 сентября принципиально не отличаются от набора на рис. 1 и поэтому не показаны.

Рисунок 1 демонстрирует согласованность радиокарт СРГ между собой и с радиокартой NoRH на 17 ГГц. Центры яркости источников в интенсивности располагаются в окрестности нулевой линии B l. По совокупности этих фактов данный микроволновый источник предварительно можно отнести к ИНЛ.

1.2. Расчет коронального магнитного поля АО

Расчет магнитного поля АО производится в бес-силовом приближении с применением оптимизационного метода [Wheatland et al., 2000] в реализации, описанной в работе [Rudenko, Myshyakov, 2009] . В качестве граничных условий используются векторные магнитограммы фотосферного поля SDO/HMI [Scherrer et al., 2012] с устраненной п -неопределен-ностью. Во время вспышек балла X, произошедших 6 сентября, максимальная напряженность фото-сферного магнитного поля АО превышала предельную величину 5000 Гс, до которой данные магнитограмм SDO/HMI надежны. Поэтому в некоторых пикселах магнитограмм присутствует насыщение в сочетании с другими инструментальными эффектами. Для частичного подавления этих негативных особенностей в проведенных расчетах пространственного распределения магнитного поля производится предварительное сглаживание исходных магнитограмм. Расчеты проводятся для равномерной сетки, состоящей из 145 x 145 x 71 узлов (длина x ширина x высота), шаг которой приблизительно равен 1 Мм.

400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600

Рис. 1. ИНЛ в NOAA 12673 6 сентября за 4.5 часа до первой вспышки балла X2.2. Полутоновым фоном представлена фотосферная продольная магнитограмма (04:30; светлый — положительная полярность, темный — отрицательная). Контуры в верхнем ряду — интенсивность, уровни [0.1; 0.3; 0.8] от максимума для СРГ и [0.03; 0.1; 0.3; 0.8] для NoRH. Белые контуры в нижнем ряду — круговая поляризация: сплошные — правая; штриховые — левая. Уровни для СРГ [0.15; 0.3; 0.8] от максимума каждой полярности, для NoRH — [0.1; 0.3; 0.8]. Желтый контур — нейтральная линия. Координаты указаны в угловых секундах от центра диска Солнца

1.3. Суперпозиция радиоизображений и расчетного распределения коронального магнитного поля

Полученное радиогелиографом двумерное распределение интенсивности I компактного радиоисточника, расположенного на высоте h над фотосферой, следует сравнивать с пространственным распределением магнитного поля, рассчитанным для этой же высоты. Значение h можно оценить как высоту эффективного центра яркости источника при его приближении к лимбу. Опыт изучения ИНЛ на NoRH и ССРТ подсказывает, что в случае обычного ИНЛ на 17 ГГц значение h (17) ≈ 2 Мм, а в случае ИНЛ на 5.7 ГГц h (5.7) ≈ 10 - 12 Мм. Заметим, что из-за конечных размеров диаграмм направленности интерферометров уточнение этих значений лишено смысла. С другой стороны, значения h =2 Мм достаточно для устранения излишних мелких деталей в расчетном распределении магнитного поля.

Для распределения коронального поля B на высоте h рассчитываются пары ( B l, B t) и ( B r, B τ) . Здесь B l — продольная и B t — поперечная относительно луча зрения магнитные составляющие. Эту пару удобно использовать при анализе поляризованного излучения. B r — радиальная и B τ — тангенциальная (горизонтальная) магнитные составляющие. Эти составляющие, привязанные к солнечной поверхности, удобно использовать при анализе магнитных структур в АО.

При различии времени измерений радиоданных и расчетных распределений магнитного поля производится компенсация солнечного вращения для радиокарт на время соответствующих магнитограмм без учета высоты радиоисточника. Это не сказывается на результате, поскольку значения h (17) и h (6.8) существенно меньше размеров диаграмм направленности NoRH и СРГ.

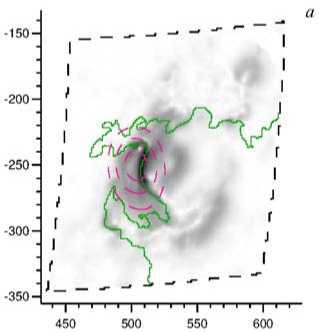

На рис. 2 показана суперпозиция I -изображений NOAA 12673 на частотах 17 ГГц (слева) и 6.8 ГГц

(справа) с распределениями тангенциального поля Bτ , рассчитанными на момент времени 08:36 (здесь и далее указано всемирное координированное время — UTC) для высот h =2 Мм и h = 10 Мм соответственно. Зеленый контур — линия нулевого радиального поля B r =0 . На обоих изображениях максимумы радиояркости находятся вблизи нейтральной линии и совпадают с областью максимальных значений тангенциальной составляющей расчетного поля, что является признаком ИНЛ. Ситуация, показанная на рис. 2, наблюдалась также 5 сентября и сохранялась 7 сентября: положение ИНЛ не изменялось.

1.4. Системы магнитных жгутов в NOAA 12673

При построении расчетных силовых линий применены следующие критерии:

-

1. Силовые линии должны быть замкнуты на фотосферу, при этом одно из оснований каждой силовой линии должно находиться в окрестности 3 Мм от заранее определенного сегмента главной нейтральной линии.

-

2. Высота силовых линий не должна превышать 20 Мм, за исключением группы самых западных протяженных силовых линий, высота которых ограничена 50 Мм.

-

3. Фактор скрученности силовой линии n > 1. Он определяется выражением n = L | α |/(4 π ), где L — длина силовой линии; α — бессиловой параметр в уравнении бессилового поля ∇× B= α B .

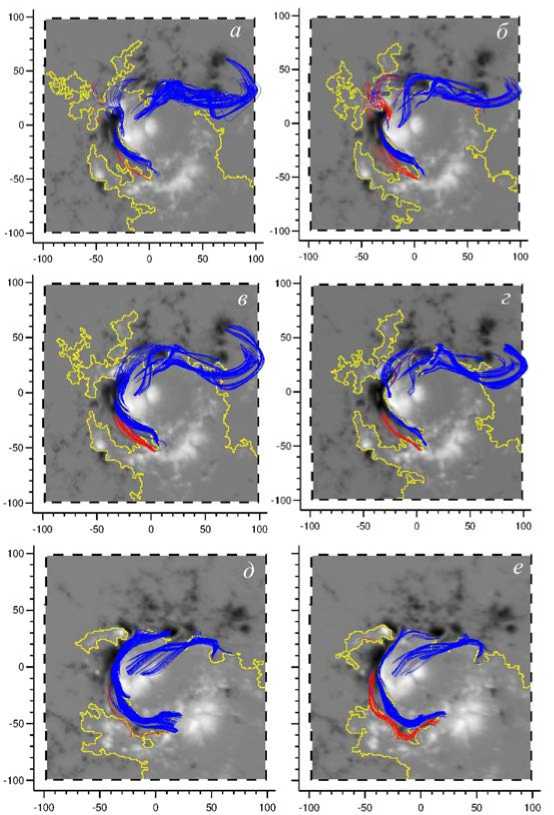

Рисунок 3 показывает изменение конфигурации силовых линий расчетного поля вблизи нейтральной линии, разделяющей области разной полярности основного магнитного потока: левые изображения — до вспышек Х2.2 (начало в 08:57) и Х9.3 (11:54) 6 сентября и Х1.3 (14:20) 7 сентября, правые — после этих вспышек. Чтобы свести к минимуму наложение силовых линий, представлен вид из точки, расположенной над центром основания расчетной области.

Рис. 2. Сопоставление положения радиоисточника с пространственным распределением восстановленного магнитного поля АО на заданном высотном уровне для 6 сентября: a — интенсивность по данным NoRH (17 ГГц, 04:30), высота 2 Мм; б — интенсивность по данным СРГ (6.8 ГГц, 04:29), высота 10 Мм. Штриховыми пурпурными контурами отмечены уровни [0.1; 0.3; 0.7] от максимума радиояркости. Все радиокарты преобразованы к времени получения магнитограммы 08:36. Сплошные зеленые контуры — нулевая линия радиального магнитного поля. Полутоновый фон — распределение модуля тангенциальной (горизонтальной) магнитной составляющей. Штриховая черная линия ограничивает расчетную область. Координаты указаны в угловых секундах от центра диска Солнца

Оценка магнитного потока, составляющего магнитный жгут с доминирующей отрицательной спиральностью. F и S — магнитный поток и занимаемая им площадь соответственно, рассчитанные для силовых линий из областей с положительной (+) и отрицательной (–) полярностью магнитного поля

|

Дата и время |

F +, 1020 Мкс |

S +, 1017 см2 |

F - , 1020 Мкс |

S - , 1017 см2 |

|

|

6 сентября |

08:36 |

2.8 |

4.6 |

3.0 |

3.5 |

|

09:48 |

2.0 |

3.2 |

2.6 |

3.5 |

|

|

11:24 |

4.3 |

5.4 |

3.3 |

3.1 |

|

|

12:24 |

2.5 |

4.6 |

1.5 |

2.3 |

|

|

7 сентября |

14:00 |

2.5 |

3.2 |

3.9 |

6.9 |

|

15:36 |

0.9 |

3.2 |

2.9 |

6.6 |

|

Силовые линии, соответствующие указанным критериям, трассируют магнитный жгут, который до определенного момента находится в равновесном состоянии и является резервуаром энергии, высвобождающейся в ходе нестационарных вспышечноэруптивных процессов. Согласно результатам расчетов, на всем протяжении главной нейтральной линии существует несколько сегментов характерных шировых аркад — магнитных жгутов, составляющих взаимосвязанную систему. Практически весь магнитный поток взаимосвязанных аркад имеет отрицательную спиральность, что в сочетании с наблюдаемым на векторных магнитограммах соотношением между продольными и поперечными магнитными составляющими не противоречит модели равновесия электрического тока во внешнем магнитном поле [van Tend, Kuperus, 1978] .

В таблице приведены оценки магнитного потока и суммарной площади фотосферных оснований систем петель с отрицательной спиральностью, представленных на рис. 3. При расчете магнитного потока использованы данные о магнитном поле в окрестности 3 Мм от главной нейтральной линии. Для каждого рассмотренного случая сделано две оценки: для силовых линий с основаниями в области отрицательного и в области положительного фотосферного поля. Поскольку некоторая часть магнитного потока замыкается вне заданной окрестности, для одного и того же момента времени полученные оценки заметно различаются. При этом имеет место однозначное уменьшение магнитного потока после каждой из рассмотренных вспышек балла X, что проявляется в структуре расчетных силовых линий как уменьшение их плотности или исчезновение отдельных сегментов системы шировых аркад. Вследствие этого в ходе каждой вспышки АО теряет магнитную спиральность. Уменьшение спиральности указывает на эрупцию части электрической цепи NOAA 12673 в солнечный ветер. Действительно, все три вспышки балла Х были эруптивными и связанными с КВМ, средние скорости которых составляли 391, 1571 и 433 км/с согласно каталогу КВМ []. Самая мощная вспышка Х9.3 сопровождалась наиболее быстрым КВМ.

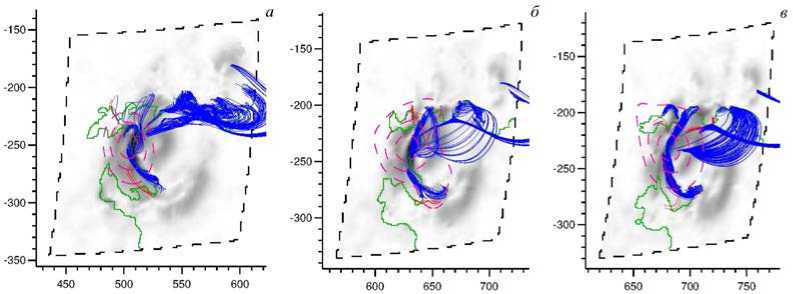

1.5. Магнитные жгуты и источник над нейтральной линией

На рис. 4 показана суперпозиция I -изображения на частоте 17 ГГц с расчетной жгутовой магнитной структурой NOAA 12673. Рисунок 4, а , б соответствует ситуации накануне вспышек X2.2 и M7.3. Стабильное местоположение ИНЛ соответствует зоне, характеризующейся существенно непотенциальной структурой силовых линий в сочетании с максимальными значениями тангенциальной составляющей восстановленного магнитного поля, что свиде-

Рис. 3. Силовые линии расчетного магнитного поля до (слева) и после (справа) вспышек балла X. Представлен вид из точки, расположенной над центром основания расчетной области. Время магнитограмм, использованных для расчетов: 08:36 ( a ), 09:48 ( б ), 11:24 ( в ) и 12:24 ( г ) 6 сентября; 14:00 ( д ) и 15:36 ( е ) 7 сентября. Полутоновый фон — распределение радиального фотосферного поля. Желтые контуры — нейтральная линия. Синим показаны силовые линии с отрицательной спиральностью, красным — с положительной. Штриховая черная линия обозначает границу расчетной области. Координаты указаны в угловых секундах от центра основания расчетной области

Рис. 4. Сопоставление положения ИНЛ на частоте 17 ГГц с картиной силовых линий и распределением восстановленного магнитного поля АО на уровне 2 Мм: a — время магнитограммы 08:36, время радиокарты 04:30 6 сентября; б — время магнитограммы и радиокарты 02:00 7 сентября; в — время магнитограммы 10:00, время радиокарты 04:32 7 сентября. При необходимости солнечное вращение скомпенсировано в радиоданных ко времени магнитограммы. Штриховыми пурпурными контурами отмечены уровни [0.1; 0.3; 0.7] от максимума радиояркости. Сплошные зеленые контуры отмечают положение нулевой линии радиального магнитного поля. Полутоновый фон — распределение модуля тангенциальной составляющей магнитного поля. Штриховая черная линия обозначает границу расчетной области. Синим показаны силовые линии с отрицательной спиральностью, красным — с положительной. Координаты указаны в угловых секундах от центра диска Солнца тельствует о наличии в этой области значительного электрического тока. ИНЛ проецируется в область пересечения магнитных жгутов, являющихся элементами протяженной жгутовой системы, вытянутой вдоль главной линии инверсии АО (см. рис. 3).

ВЫВОДЫ

ИНЛ появился в NOAA 12673 до начала многодневной мощной вспышечной активности и сохранялся все это время. Анализ радиоданных первой очереди СРГ и NoRH вселяет надежду на то, что после завершения строительства СРГ его данных вместе с векторными магнитограммами будет достаточно для отождествления ИНЛ как признака мощных вспышек и КВМ.

Обнаружена структура взаимосвязанных магнитных жгутов, расходившихся из области максимальных значений горизонтального магнитного поля вдоль всей главной линии раздела полярностей. ИНЛ располагался в этой области.

Численное МГД-моделирование эрупции жгутов в этой области перед вспышкой X9.3 [Inoue et al., 2018] показало формирование единого магнитного жгута в результате объединения малых жгутов при магнитном пересоединении. Такое развитие событий лежит и в основе двухволоконной модели инициации КВМ [Uralov et al., 2002; Grechnev et al., 2006] , опирающейся на данные многоволновых наблюдений. В этой модели пересоединение в нижней короне между двумя или более сегментами предэруптивного волокна ведет к росту длины и высоты образовавшегося из объединенного волокна магнитного жгута. Это увеличивает его дипольный момент и полную скрученность, запуская процессы эрупции и магнитного пересоединения, соответствующего стандартной модели эруптивной вспышки. Указанные обстоятельства позволяют понять, почему ИНЛ является главным источником микроволновых флуктуаций в активной области и предвестником мощных вспышек.

Авторы благодарны коллегам из отдела радиоастрофизики ИСЗФ и Радиоастрофизической обсерватории в Бадарах, обеспечивающим наблюдения на СРГ, и С.А. Анфиногентову и С.В. Лесовому за помощь в их обработке. Авторы признательны рецензентам за содержательные предложения, способствовавшие улучшению статьи. Данные СРГ получены с использованием уникальной научной установки ССРТ [ckp-rf.ru/usu/73606]. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-12-00172). Методы совместного анализа данных разных инструментов и восстановления магнитного поля разработаны в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16.

Авторы признательны членам Международного консорциума, продолжавшим наблюдения на Радиогелиографе Нобеяма до их окончания 31 марта 2020 г., коллективам NASA/SDO за данные, использованные в статье, и коллективу, создавшему и ведущему каталог КВМ Рабочей группы координированного анализа данных NASA и Католического университета совместно с Военно-морской исследовательской лабораторией США .

Список литературы Микроволновый индикатор потенциальной геоэффективности и жгутовая магнитная структура солнечной активной области

- Абрамов-Максимов В.Е., Боровик В.Н., Опейкина Л.В., Тлатов А.Г. Эволюция активной области Солнца 12673 по данным РАТАН-600 и SDO // Труды XXII Всероссийской ежегодной конференции по физике Солнца «Солнечная и солнечно-земная физика – 2018». СПб., 2018. С. 15–18. DOI: 10.31725/0552-5829-2018-15-18.

- Алтынцев А.Т., Лесовой С.В., Глоба М.В. и др. Многоволновый Сибирский радиогелиограф // Солнечно-земная физика. 2020. Т. 6, № 2. С. 37–50. DOI: 10.12737/szf-62202003.

- Богод В.М., Кальтман Т.И., Яснов Л.В. О свойствах микроволновых источников, расположенных над нейтральной линией радиального магнитного поля // Астрофизический бюллетень. 2012. Т. 67, № 4. С. 441–454.

- Боровик В.Н., Абрамов-Максимов В.Е., Тлатов А.Г. и др. Признаки подготовки мощных вспышек на Солнце в сентябре 2017 г. в микроволновом излучении и структуре магнитного поля активной области по данным РАТАН-600 и SDO/HMI // Изв. Крымской астрофиз. обс. 2018. Т. 114, № 1. С. 89−94.

- Ватрушин С.М., Коржавин А.Н. Труды VI семинара «Физика солнечной плазмы». М.: Наука, 1989. С. 100.

- Гельфрейх Г.В. Проблема поиска токовых слоев в солнечной атмосфере радиоастрономическими методами // Физика солнечных вспышек / Под ред. В.В. Фомичева. М.: Наука, 1985. С. 111−117.

- Кинёнес Х.А., Коржавин А.Н., Петерова Н.Г., Сантос Х. Наблюдения солнечного затмения 7 марта 1970 г. на поляриметре Гаванской радиоастрономической станции на волне 4.5 см // Солнечные данные. 1975. № 3. C. 87‒96.

- Лесовой С.В., Алтынцев А.Т., Кочанов А.А. и др. Сибирский радиогелиограф: первые результаты // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 1. С. 3–16. DOI: 10.12737/24347.

- Руденко И.Г., Руденко Г.В., Уралов А.М. Радиоисточник над нейтральной линией в активных областях, производящих вспышки балла X большой продолжительности // Труды Всероссийской конференции «Многоволновые исследования Солнца и современные проблемы солнечной активности». САО РАН, СПб., 2007. С. 462–474.

- Уралов А.М., Сыч Р.А., Лубышев Б.И. и др. Микроволновый источник над нейтральной линией как фактор прогноза крупных рентгеновских вспышек // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. Новосибирск: Наука, 1996. Вып. 104. С. 23−48.

- Уралов А.М., Руденко Г.В., Руденко И.Г. Микроволновые источники над нейтральной линией: рождение, связь со вспышками и проекционный эффект // Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2006. Т. 70, № 10. C. 1475–1477.

- Уралов А.М., Руденко Г.В., Гречнев В.В. и др. Микроволновый источник над нейтральной линией — источник под токовым слоем // Труды Всероссийской конференции «Многоволновые исследования Солнца и современные проблемы солнечной активности». СПб., 2007. С. 484–513.

- Abramov-Maximov V.E., Borovik V.N., Opeikina L.V., Tlatov A.G. Dynamics of microwave sources associated with the neutral line and the magnetic-field parameters of sunspots as a factor in predicting large flares // Solar Phys. 2015. Vol. 290, iss. 1. P. 53–77. DOI: 10.1007/s11207-014-0605-8.

- Akhmedov S.B., Borovik V.N., Gelfreikh G.B., et al. Structure of a solar active region from RATAN-600 and Very Large Array observations // Astrophys. J. 1986. Vol. 301. P. 460–464. Anfinogentov S.A., Stupishin A.G., Mysh'yakov I.I., Fleishman G.D. Record-breaking coronal magnetic field in solar active region 12673 // Astrophys. J. Lett. 2019. Vol. 880, iss. 2, L29. 5 p. DOI: 10.3847/2041-8213/ab3042.

- Bakunina I.A., Abramov-Maximov V.E., Osharin A.M. Evolution of the compact microwave inter-sunspot source before strong flare // J. Phys.: Conference Ser. 2017. Vol. 798, iss. 1, 012041. DOI: 10.1088/1742-6596/798/1/012041.

- Borovik V.N., Vatrushin S.M., Korzhavin A.N. Radio characteristics of the active region connected with the proton flare of April 24, 1985 based on observations with RATAN-600 // Bull. Spec. Astrophys. Obs. 1989. Vol. 28. P. 123–131.

- Chiuderi Drago F., Alissandrakis C.E., Hagyard M. Mi-crowave emission above steady and moving sunspots // Solar Phys. 1987. Vol. 112. P. 89–105. DOI: 10.1007/BF00148490.

- Grechnev V.V., Lesovoi S.V., Smolkov G.Ya., et al. The Siberian Solar Radio Telescope: the current state of the in-strument, observations, and data // Solar Phys. 2003. Vol. 216, iss. 1-2. P. 239–272. DOI: 10.1023/A:1026153410061.

- Grechnev V.V., Uralov A.M., Zandanov V.G., et al. Observa-tions of prominence eruptions with two radioheliographs, SSRT and NoRH // Publ. Astron. Soc. Japan. 2006. Vol. 58. P. 69–84. DOI: 10.1093/pasj/58.1.69.

- Hou Y.J., Zhang J., Li T., et al. Eruption of a multi-flux-rope system in solar active region 12673 leading to the two largest flares in solar cycle 24 // Astron. Astrophys. 2018. Vol. 619, A100. DOI: 10.1051/0004-6361/201732530.

- Inoue S., Shiota D., Bamba Y., Park S.-H. Magnetohydro-dynamic modeling of a solar eruption associated with an X9.3 flare observed in the active region 12673 // Astrophys. J. 2018. Vol. 867, iss. 1, 83. DOI: 10.3847/1538-4357/aae079. Kundu M.R., Alissandrakis C.E. Structure and polariza-tion of active region microwave emission // Solar Phys. 1984. Vol. 94, iss. 2. P. 249–283. DOI: 10.1007/BF00151317.

- Kundu M.R., Velusamy T. Observation with the VLA of a stationary loop structure on the Sun at 6 centimeter wavelength // Astrophys. J. Lett. 1980. Vol. 240. P. L63–L67. DOI: 10.1086/183324. Kundu M.R., Alissandrakis C.E., Bregman J.D., Hin A.C. 6 centimeter observations of solar active regions with 6" resolution // Astrophys. J. 1977. Vol. 213. P. 278–295. DOI: 10.1086/155155.

- Kundu M.R., Schmahl E.J., Rao A.P. VLA observations of solar active regions at 6 cm wavelength // Astron. Astrophys. 1981. Vol. 94, no. 1. P. 72–79.

- Kuznetsov A.A., Keppens R., Xia C. Synthetic radio views of simulated solar flux ropes // Solar Phys. 2016. Vol. 291, iss. 3. P. 823–845. DOI: 10.1007/s11207-016-0865-6.

- Lee J., White S.M., Gopalswamy N., Kundu M.R. Signatures of coronal currents in microwave images // Solar Phys. 1997. Vol. 174, iss. 1/2. P. 175–190. DOI: 10.1023/A:1004956422669.

- Nakajima H., Nishio M., Enome S., et al. The Nobeyama radioheliograph // Proc. IEEE. 1994. Vol. 82, iss. 5. P. 705–713.

- Rudenko G.V., Myshyakov I.I. Analysis of reconstruction methods for nonlinear force-free fields // Solar Phys. 2009. Vol. 257, iss. 2. P. 287–304. DOI: 10.1007/s11207-009-9389-7.

- Scherrer P.H., Schou J., Bush R.I., et al. The Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) investigation for the Solar Dynamics Observatory (SDO) // Solar Phys. 2012. Vol. 275. P. 207–227. DOI: 10.1007/s11207-011-9834-2.

- Smolkov G.Ya., Pistolkors A.A., Treskov T.A., et al. The Siberian Solar Radio Telescope: Parameters and principle of operation, objectives and results of first observations of spatio-temporal properties of development of active regions and flares // Astrophys. Space Sci. 1986. Vol. 119, iss. 1. P. 1–4. DOI: 10.1007/BF00648801.

- Strong K.T., Alissandrakis C.E., Kundu M.R. Interpreta-tion of microwave active region structures using SMM soft X-ray observations // Astrophys. J. 1984. Vol. 277. P. 865–873. DOI: 10.1086/161757. Sych R.A., Uralov A.M., Korzhavin A.N. Radio observations of compact solar sources located between sunspots // Solar Phys. 1993. Vol. 144, iss. 1. P. 59–68. DOI: 10.1007/BF00667982.

- Uralov A.M., Sych R.A., Shchepkina V.L., et al. Weakly polarized microwave sources in active regions prior to large X-ray flares // Solar Phys. 1998. Vol. 183, iss. 2. P. 359–368. DOI: 10.1023/A:1005041324807.

- Uralov A.M., Nakajima H., Zandanov V.G., Grechnev V.V. Current-sheet-associated radio sources and development of the magnetosphere of an active region revealed from 17 GHz and Yohkoh data // Solar Phys. 2000. Vol. 197, iss. 2. P. 275–312. DOI: 10.1023/A:1026582416968.

- Uralov A.M., Lesovoi S.V., Zandanov V.G., Grechnev V.V. Dual-filament initiation of a coronal mass ejection: observa-tions and model // Solar Phys. 2002. Vol. 208, iss. 1. P. 69–90. DOI: 10.1023/A:1019610614255.

- Uralov A.M., Rudenko G.V., Rudenko I.G. 17 GHz neutral line associated sources: birth, motion, and projection effect // Publ. Astron. Soc. Japan. 2006. Vol. 58. P. 21. DOI: 10.1093/ pasj/58.1.21.

- Uralov A.M., Grechnev V.V., Rudenko G.V., et al. Mi-crowave neutral line associated source and a current sheet // Solar Phys. 2008. Vol. 249. P. 315–335. DOI: 10.1007/s11207-008-9183-y.

- van Tend W., Kuperus M. The development of coronal electric current systems in active regions and their relation to filaments and flares // Solar Phys. 1978. Vol. 59, iss. 1. P. 115–127. DOI: 10.1007/BF00154935.

- Verma M. The origin of two X-class flares in active region NOAA 12673. Shear flows and head-on collision of new and preexisting flux // Astron. Astrophys. 2018. Vol. 612, A101. 7 p. DOI: 10.1051/0004-6361/201732214.

- Wang H., Yurchyshyn V., Liu C., et al. Strong transverse photosphere magnetic fields and twist in light bridge dividing delta sunspot of active region 12673 // Res. Notes Amer. Astron. Soc. 2018. Vol. 2, iss. 1, 8. DOI: 10.3847/2515-5172/aaa670.

- Wheatland M.S., Sturrock P.A., Roumeliotis G. An optimiza-tion approach to reconstructing force-free fields // Astrophys. J. 2000. Vol. 540, iss. 2. P. 1150–1155. DOI: 10.1086/309355.

- Yang Sh., Zhang J., Zhu X., Song Q. Block-induced com-plex structures building the flare-productive solar active region 12673 // Astrophys. J. Lett. 2017. Vol. 849, iss. 2. L21. 7 p. DOI: 10.3847/2041-8213/aa9476.

- Yasnov L.V. On the nature of neutral-line-associated radio sources // Solar Phys. 2014. Vol. 289. P. 1215–1225. DOI: 10.1007/s11207-013-0396-3.

- Zaitsev V.V. Gyrosynchrotron Model of microwave sources associated with the magnetic field neutral line // Geomagnetism and Aeronomy. 2019. Vol. 59. P. 898–903. DOI: 10.1134/ S0016793219070284.

- Zou P., Jiang Ch., Feng X., et al. A two-step magnetic recon-nection in a confined X-class flare in solar active region 12673 // Astrophys. J. 2019. Vol. 870, iss. 2, 97. 8 p. DOI: 10.3847/1538-4357/aaf3b7.

- Zou P., Jiang Ch., Fengsi W., et al. Continuous null-point magnetic reconnection builds up a torus unstable magnetic flux rope triggering the X9.3 flare in solar AR 12673 // Astro-phys. J. 2020. Vol. 890, iss. 1, 10. 8 p. DOI: 10.3847/1538-4357/ab6aa8.

- URL: https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list (дата обраще-ния 25 сентября 2020 г.).

- URL: ckp-rf.ru/usu/73606 (дата обращения 25 сентября 2020 г.).