Минерально-сырьевая база Тимано-Североуральского региона и перспективы ее развития

Автор: Асхабов А.М., Кузнецов С.К., Тарбаев М.Б., Бурцев И.Н., Тимонина Н.Н., Пыстин А.М.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ современного состояния минерально-сырьевой базы Тимано-Североуральского региона, включая Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Представлены сведения о ресурсах нефти, газа, угля, бокситов, титановых руд и других полезных ископаемых, состоянии добычных работ. Рассмотрены перспективы развития минерально-сырьевой базы, возможности открытия новых месторождений. Показано, что к числу важнейших задач относится совершенствование технологий обогащения сырья, поиск новых направлений его использования и получение новых продуктов, увеличение масштабов переработки, организация новых горно-промышленных предприятий.

Тимано-североуральский регион, минерально-сырьевая база, запасы и ресурсы полезных ископаемых

Короткий адрес: https://sciup.org/14992776

IDR: 14992776 | УДК: 553:330.15

Текст научной статьи Минерально-сырьевая база Тимано-Североуральского региона и перспективы ее развития

Тимано-Североуральский регион, включающий Республику Коми и Ненецкий автономный округ, представляет большой интерес в отношении многих полезных ископаемых. В пределах этого региона, в том числе в арктической зоне, имеются месторождения нефти, газа, угля, разработка которых ведется в течение уже многих десятилетий. Кроме того, известны месторождения, проявления и перспективные площади титановых руд, бокситов, марганцевых, хромовых и медных руд, благородных металлов и других полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона.

В результате многолетних исследований накоплены обширные сведения о геологическом строении и минерально-сырьевых ресурсах региона [1–8 и др.]. Вместе с этим, Тиман, север Урала, Пай-Хой, платформенные территории европейского Северо-Востока изучены еще недостаточно полно, остается целый ряд дискуссионных и нерешенных проблем, касающихся региональной геологии, истории геологического развития, полезных ископаемых, возможностей открытия новых месторождений. В настоящее время эти проблемы приобретают особую актуальность с перспективами освоения Арктики. Нами проведен анализ современного состояния минерально-сырьевой базы Тимано-Севе-роуральского региона и рассмотрены перспективы ее развития.

Основные черты геологического строения

В геолого-географическом отношении Тима-но-Североуральский регион представляет собой территорию, охватывающую северную часть Урала, Пай-Хой, Канино-Тиманскую гряду, Печорскую низменность. Геологическому строению этой территории, геодинамике, процессам формирования складчатых и платформенных структур, происходившим в возрастном интервале от позднего архея до квартера, посвящено большое количество работ.

В западной (Канино-Тимано-Печорской) преимущественно плитной ее части выделяются два структурных яруса. Нижний ярус (фундамент) представлен докембрийскими метаморфическими и в различной степени метаморфизованными и эпигенетически измененными терригенно-карбонатными, вулканогенно-осадочными и интрузивными образованиями, верхний ярус – чехол, залегающий на породах фундамента со структурным несогласием, сложен фанерозойскими, преимущественно осадочными отложениями.

Восточная часть территории представлена северным фрагментом Уральского складчатого пояса. В обобщенном вертикальном разрезе этой части Урала выделяются нижнедокембрийский, верхнедокембрийский, палеозойско-раннемезозойский (отвечающий развитию уралид), среднеюрско-миоценовый платформенный и плиоцен-четвертичный нео-орогенный структурные ярусы.

Нижнедокембрийские структурно-вещественные комплексы, представленные исключительно глубокометаморфизованными породами, обнажа- ются на дневной поверхности только на севере Урала и на п-ове Канин.

На Полярном Урале к нижнему докембрию относятся три комплекса, расположенные в восточной части Собского поперечного поднятия: харбей-ский гнейсо-мигматитовый, марункеуский эклогит-гнейсовый и малыкский гранулит-метабазитовый. Близкая по структурно-вещественным особенностям триада комплексов выделяется и на Приполярном Урале в районе Кожимского поперечного поднятия: няртинский гнейсо-мигматитовый, нер-каюский эклогит-сланцевый и хордъюский гранулит-метабазитовый.

Все перечисленные комплексы характеризуются высоким метаморфизмом пород, достигающим уровня гранулитовой и эклогитовой фаций и северо-западной («неуральской») ориентировкой ранних структур. Геохронологические данные, полученные по этим комплексам, пока немногочисленны, но они определенно указывают на раннедокембрийский возраст протолитов и наиболее ранних этапов метаморфизма пород. Так, время проявления гранулитового метаморфизма пород харбейского комплекса оценивается на уровне 2071±25 млн. лет, няртинского комплекса – 2125±25 млн. лет [9].

На п-ове Канин на месте микулкинской серии, относимой ранее к верхнему протерозою, на основании структурно-петрологических и изотопногеохронологических данных нами выделен микул-кинский кристаллосланцевый комплекс раннепротерозойского возраста. В отличие от уральских комплексов максимальный уровень метаморфизма пород здесь не превышал условий амфиболитовой фации. Описанные выше раннедокембрийские комплексы интерпретируются как эксгумированные фрагменты кристаллического основания Приуральской и Притиманской окраин Восточно-Европейского кратона.

В последние годы появились новые аналитические данные, позволяющие уточнить геодинами-ческие обстановки формирования нижнедокембрийских образований Тимано-Уральского региона. Так, на основе сравнительного анализа петрохимического и геохимического составов метабазитов харбейского и марункеуского комплексов Полярного Урала было установлено, что они относятся к образованиям единого латерального ряда пород, сформировавшегося на границе континент, – окраинное (или задуговое) море [10 и др.].

Верхнедокембрийскими образованиями в пределах Тимано-Уральского региона сложены поднятия Полярного и Приполярного Урала, Тимана и п-ова Канин. Фрагментарно они обнажены на хребте Пай-Хой. На остальной территории, где породы этого возрастного уровня перекрыты фанеро-зойскими отложениями, судить о структурновещественных особенностях можно только по материалам отдельных скважин и геофизическим данным.

Верхнедокембрийские комплексы и структуры выделяются разными исследователями как доура-лиды, байкалиды, протоуралиды, тиманиды, прото- уралиды-тиманиды. На наш взгляд, целесообразно использование термина тиманиды, что в последнее десятилетие последовательно отстаивается В.Н.Пуч-ковым [11]. В пределах тиманид выделяются две области: внешняя (экстерниды) и внутренняя (интерниды). Граница между ними точно не установлена, но большинством современных исследователей проводится по Припечорско-Илыч-Чикшинской зоне разломов.

На Тимане и п-ове Канин, где обнажены породы внешней зоны тиманид (экстернид), намечается отчетливая зональность: от мелководных терригенных и карбонатных образований на юго-западе до глубоководных мелкообломочных и глинистых – на северо-востоке. Их возрастной диапазон – рифей-венд (?). В арктической части рассматриваемой нами территории (Северный Тиман и полуостров Канин) распространены исключительно глубоководные отложения. Они характеризуются локальным развитием линейной складчатости, проявлением зонального метаморфизма и присутствием интрузий кислого и основного составов [12].

Возраст базальных отложений верхнего докембрия внутренней зоны тиманид (интернид), по результатам исследований на Приполярном Урале, может быть принят условно как среднерифейский. Здесь в основании они сложены песчаниками и кварцитопесчаниками нижней (ошизской) толщи пуйвинской свиты. На Полярном Урале к ним относятся нижние части разреза вулканогенно-осадочной няровейской серии. Верхнерифейские и вендские образования представлены широкой гаммой осадочных, вулканогенных и интрузивных пород разного состава. Они характеризуют все основные элементы палеоокеанической структуры и ее обрамления.

Ключевым моментом для корректной интерпретации геодинамической эволюции Тимано-Уральского сегмента земной коры в позднем докембрии является решение вопроса о времени проявления тиманской коллизии и местоположении сутуры. Резкое преобладание гранитов с вендскими возрастными метками [13] и поздневендский возраст моласс во всех тиманидах [11] дают основание ограничить верхний возрастной рубеж проявления коллизионных процессов поздним вендом. Наиболее обоснованной сутурной зоной является Маню-куюская, фрагменты которой установлены на Енга-нэпэ [14 и др.].

Фанерозойские комплексы. На западе Тима-но-Уральского региона фанерозойские отложения слагают платформенный чехол Печорской плиты. Мощность плитного, преимущественно осадочного чехла, весьма изменчива. Она колеблется от 0–2 км в пределах современных поднятий Тимана до 4– 7 км в центральных частях Печорской синеклизы и 10–14 км во впадинах Предуральского краевого прогиба. Возраст базальных образований в разных частях этой территории также существенно отличается. Наиболее древние фанерозойские отложения известны в разрезе Ижма-Омринского прогиба, расположенного вдоль восточного края Печорской плиты, где они выделяются под названием седь- ельская свита. По палеонтологическим данным, возраст отложений этой свиты, представленной продуктами размыва кор выветривания по рифей-ским породам, датируется интервалом средний кембрий–тремадок. На Северном Тимане и п-ове Канин фанерозойский разрез начинается с известково-песчано-глинистых отложений лландоверий-ского яруса, на Среднем и Южном Тимане – нижне-го-среднего девона.

На западе Урала, в его палеоконтиненталь-ном секторе, палеозойские отложения, разрез которых начинается с верхнего кембрия и нижнего ордовика, относятся к двум структурно-формационным зонам – Елецкой (карбонатной) и Лемвинской (сланцевой). Формации Елецкой зоны образовались в условиях шельфа, а Лемвинской – в условиях батиали. В палеозойских (допермских) отложениях Елецкой зоны отчетливо проявлена цикличность. Трижды повторяется триада формаций: терригенная олигомиктовая, карбонатно-глинистая и преимущественно карбонатная [15 и др.]. Формационный ряд Лемвинской зоны отличается отсутствием цикличности. В течение всего палеозоя, до раннего карбона включительно, Лемвинская зона испытывала опускание, приведшее к концу этого периода к образованию глубоководных кремнистых осадков. Инверсию вектора осадконакопления и начало коллизии на севере Урала знаменует образование карбонатно-терригенной флишевой формации в раннем визе.

На востоке разрез палеоокеанического сектора Урала представлен крупными габбро-гипер-базитовыми массивами (с юга на север): Олыся-Мусюрским, Войкаро-Сыньинским, Райизским и Сы-умкеуским. Эти массивы с запада ограничены от отложений Лемвинской зоны Главным Уральским разломом. Восточнее распространены массивы габброноритов, верлитов, клинопироксенитов кэр-шорского комплекса, габбро, диориты, тоналиты и плагиограниты собского комплекса, диориты и гранодиориты конгорского комплекса. Вмещающими для интрузивных массивов являются вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования ранне-силурийско(?)–девонского возраста.

Палеогеодинамика Урала практически всеми исследователями обсуждается в рамках плейт-тектонических реконструкций. Основные закономерности и индивидуальные особенности развития уралид хорошо известны и обстоятельно рассмотрены в ряде работ. Уникальность и неповторимость Уральской складчатой области определяются огромным, как нигде, количеством офиолитов, прекрасной сохранностью островодужных и орогенных формаций, проявлением нео-орогенического этапа развития территории.

Процессы формирования Уральского палеоокеана и Уральской складчатой области во многом обусловили палеогеодинамику Печорской плиты [16]. В результате континентального рифтогенеза в центральной части плиты возникло крупное Печо-ро-Илычское сводовое поднятие. Раскрытие океанического пространства и спрединг привели к обрушению этого поднятия и образованию Печоро-

Колвинского рифтогена. С конвергентным этапом развития уралид (субдукцией и коллизией) связаны инверсия рифтогена и развитие на месте рифтов валообразных поднятий.

В среднеюрско-миоценовое время Урал представлял собой платформенную область. В этот период здесь, как и в западной (Канино-Тимано-Печорской) части территории, накапливались преимущественно песчаные и песчано-глинистые платформенные и морские отложения. Современные Уральские горы, вероятнее всего, начали формироваться в плиоцене, хотя существуют представления о том, что горный рельеф появился здесь уже в позднем олигоцене, а возможно, и раньше. На территории Печорской плиты в плиоцене и четвертичное время сохранялись платформенные условия и происходило накопление озерно-аллювиальных, морских, ледово-морских и ледниковых песчаноалевритовых и глинистых (местами валунных) образований.

Нефть и газ

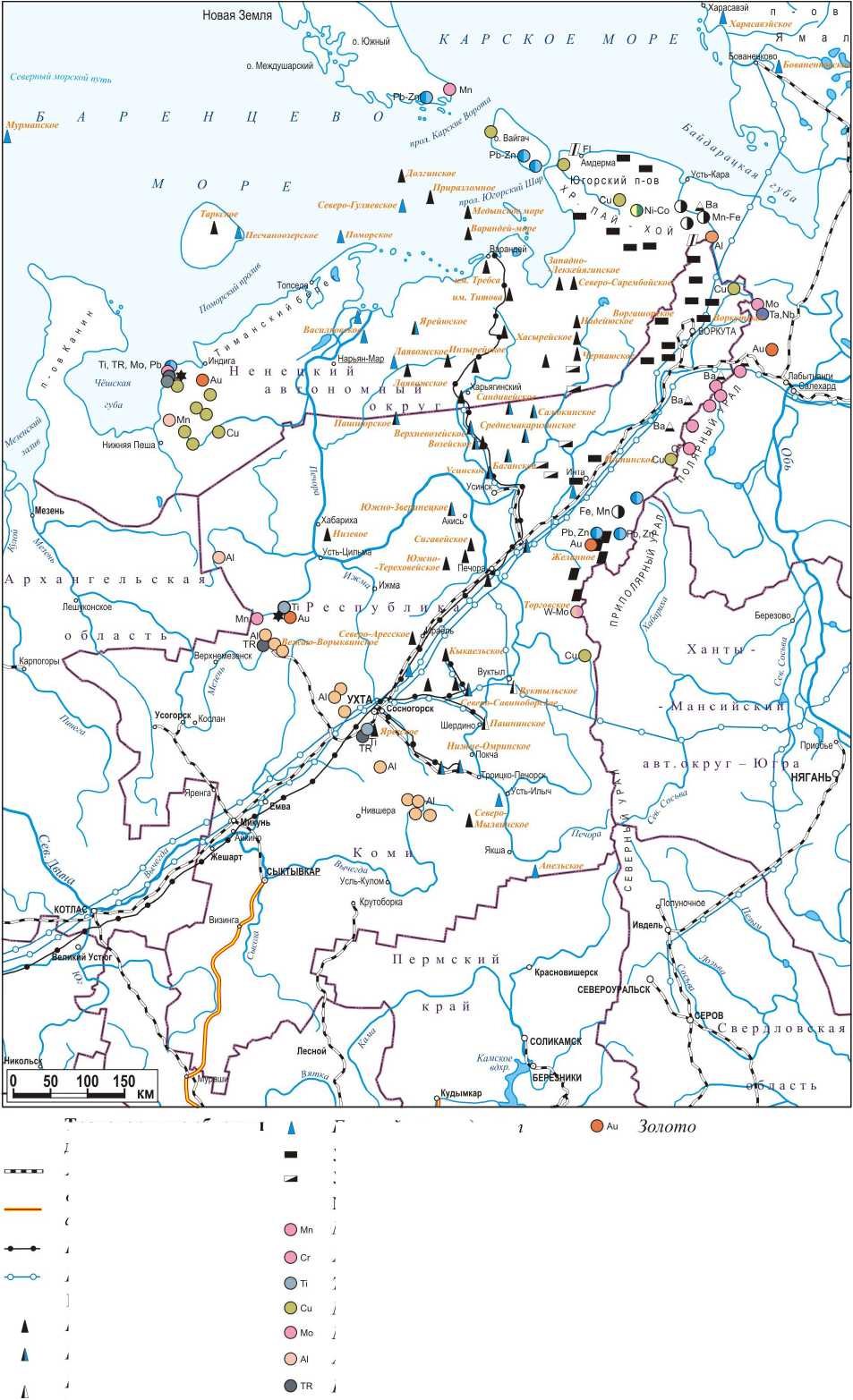

Месторождения нефти и газа находятся в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, охватывающей значительную часть Республики Коми и Ненецкий автономный округ (см. рисунок). По масштабам Тимано-Печорская провинция (ТПП) значительно уступает Западно-Сибирской, тем не менее, в настоящее время она рассматривается как одна из наиболее перспективных по приросту запасов углеводородного сырья [6 и др.]. Промышленная нефтегазоносность связана с терригенным и карбонатными породами в широком стратиграфическом диапазоне от силура до триаса. Разведанные запасы сосредоточены преимущественно в девонских, каменноугольных и пермских отложениях. Основными компаниями, ведущими геологоразведочные и добычные работы, являются ООО «ЛУКОЙЛКоми», ОАО «НК Роснефть», ООО «Газпром добыча Краснодар».

В настоящее время в Республике Коми известно 161 месторождение нефти и газа. Добыча ведется на 82 месторождениях. Начальные суммарные ресурсы углеводородного сырья оцениваются в 4,8 млрд. т условного топлива [17]. Большинство разрабатывающихся месторождений характеризуются высокой степенью выработанности. В Ненецком автономном округе (НАО) открыто порядка 90 месторождений (78 нефтяных, шесть нефтегазоконденсатных, одно газонефтяное, четыре газоконденсатных, одно газовое). Начальные суммарные ресурсы углеводородов оцениваются в 3,7 млрд. т условного топлива, в том числе 2,7 млрд. т нефти [6].

За последнее время добыча нефти в Тимано-Печорской провинции возросла в два с половиной раза: с 11,5 млн. т в 1998 г. до 26,9 млн. т в 2013 г., из них 13,7 млн. т добыто в Республике Коми, 13,2 млн. т – в НАО. Согласно нашим оценкам, в Республике Коми при условии сохранения благоприятной экономической ситуации, применении прогрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов, а также при активном проведении поисково-разве- дочных работ, вводе в разработку новых месторождений, способных компенсировать естественное падение добычи на старых месторождениях, в среднесрочной перспективе можно ожидать увеличение объемов добычи нефти до 20 млн. т в год.

Следует заметить, что для Тимано-Печорской провинции характерно широкое распространение тяжелых высоковязких нефтей. Так, в Республике Коми на их долю приходится 51,7% от остаточных извлекаемых запасов нефти промышленных категорий. К ним относятся нефти Ярегского месторождения, пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, нефти верхнепермских залежей Лемью-ского месторождения, верхнекаменноугольных залежей Среднемакарихинского, Большепурговского и других месторождений. В Ненецком автономном округе также имеются месторождения с тяжелыми нефтями, приуроченные главным образом к дома-никово-турнейскому и триасовому нефтегазовым комплексам. Извлекаемые запасы высоковязких нефтей в НАО составляют 13% от всех запасов.

Анализ ресурсной базы показывает, что при существующем уровне изученности территории можно прогнозировать выявление преимущественно мелких и средних месторождений, приуроченных к коллекторам сложного строения. Вместе с этим, объемы поискового бурения для выявления таких месторождений явно недостаточны. Результатом этого является то, что в нераспределенном фонде практически отсутствуют ресурсы категории С 3 , являющиеся резервом для развития нефтедобычи на перспективу. Очевидно, что для сохранения и расширения ресурсной базы углеводородного сырья требуется значительное увеличение объемов геологоразведочных работ. Имеющийся задел пока позволяет приращивать запасы углеводородного сырья. Следует, однако, отметить, что в последние годы прирост запасов нефти происходит в основном за счет доразведки флангов эксплуатирующихся месторождений и переоценки имеющихся запасов с учетом современных технологических возможностей их более эффективного извлечения. Прирост запасов газа уже не восполняет добычу. Тем не менее, в регионе остается еще целый ряд перспективных, относительно слабо изученных площадей, в пределах которых возможно открытие новых месторождений.

Большой интерес представляют месторождения углеводородов на арктическом шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей, прилегающих к территории НАО. Здесь находится более 200 перспективных нефтегазовых объектов. Открыто шесть месторождений – Долгинское, Варандей-море, Ме-дынское-море, Приразломное, Северо-Гуляевское и Поморское. Выявление этих месторождений, четыре из которых приурочены к продолжениям ва-лообразных поднятий суши (Колвинского, Сорокин-ского и Медынского), а также целого ряда перспективных локальных структур-ловушек в регионально продуктивных палеозойских отложениях, обуславливает необходимость продолжения здесь поисково-разведочных работ. Ближайшие к реализации проекты – Штокмановское газоконденсатное место-

и

Кварцевое сырьё

Флюорит оптический

Алмазы

Барит

Транспортные объекты действующие Железные дороги Федеральные автомобильные дороги

Нефтепровод Газопровод

Горючие ископаемые

Нефть

Нефть, горючий газ Нефть, горючий газ, конденсат

Горючий газ, конденсат

Уголь каменный

Уголь бурый

Металлические ископаемые

Марганец

Хром

Титан

Медь

Молибден

Алюминий (бокситы)

Редкие металлы

О Fe-мп Марганец — железо

О cu-со Медь — кобальт

О cu-ni Медь — никель © pb-zn Свинец — цинк Qw-мо Вольфрам — молибден Неметаллические ископаемые

Рис. Месторождения полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона.

рождение, Долгинское нефтяное месторождение и Приразломное нефтяное месторождение.

Все большую актуальность приобретает проблема использования попутного нефтяного газа, что уже отмечалось нами ранее [18 и др.]. В частности, в Республике Коми запасы растворенного газа учтены на 110 месторождениях. Их общий объем оценивается в 43 млрд. м 3 по категориям С 1 +С 2 . За последние годы добыча растворенного газа выросла, одновременно с этим происходит рост объемов газа, сжигаемого в факелах, что в значительной мере обусловлено отдаленностью месторождений, отсутствием газотранспортных систем. На наш взгляд, для решения существующих проблем необходимы налоговые послабления для компаний, активно занимающихся утилизацией попутного газа. Целесообразно предусмотреть дифференцированный налог на его добычу в зависимости от достигнутого коэффициента использования и предоставить нефтяным компаниям право направлять высвобождаемые средства на развитие системы транспорта попутного газа. Важной задачей является также упрощение доступа недропользователей к единой системе трубопроводного транспорта газа.

Твердые полезные ископаемые

Уголь . На северо-востоке Тимано-Северо-уральского региона (в Республике Коми и частично – в Ненецком автономном округе) расположен Печорский угольный бассейн, являющийся вторым в России после Кузбасса по общим геологическим ресурсам углей [19]. Промышленная угленосность бассейна связана преимущественно с отложениями пермского возраста. Кондиционные ресурсы угля составляют около 175 млрд. т, промышленные запасы – 7,7 млрд. т (см. таблицу). Выделяется шесть угленосных районов: Карский, Коротаихинский, Халь-меръюский, Воркутинский, Шаръюско-Адзьвинский, Интинский. В пределах Воркутинского и Интинского районов осуществляется промышленная разработка угольных месторождений. На ряде месторождений Хальмеръюского района ведутся подготовительные работы.

Наиболее крупным является Воркутинский район, характеризующийся наличием углей высокого качества. Запасы угля марок К, Ж (коксующиеся) и ГЖО (применяемые для коксования и в энергетике) составляют 500 млн. т, доля коксующихся углей в их общероссийском балансе – более 10%, в том числе наиболее востребованной и дефицитной марки Ж – около 39%.

В настоящее время в Воркутинском районе ОАО «Воркутауголь» разрабатываются три месторождения: Воркутское (шахты «Северная», «Воркутинская», «Комсомольская», «Заполярная»), Вор-гашорское (шахта «Воргашорская»), Юньягинское (разрез Юньягинский). Имеются три углеобогатительные фабрики и вспомогательные предприятия. В Интинском районе ОАО «Интауголь» ведется добыча энергетического угля (марка Д). В целом добыча угля в регионе в последние годы составляет около 13 млн т. Основными потребителями явля- ются: Череповецкий, Новолипецкий, Нижнетагильский металлургические комбинаты, Московский коксо-газовый завод, Ленинградский промышленный узел. Часть угля поставляется на экспорт.

Имеются ресурсы, обеспечивающие возможности значительного прироста запасов угля. Прежде всего, это фланги и глубокие горизонты уже разрабатывающихся месторождений, а также другие перспективные площади. В последние годы проведены геологоразведочные работы и подготовлено к разработке Усинское месторождение. В арктической зоне Печорского бассейна на юго-западном склоне Пай-Хоя находится ряд участков, в частности Силовский и Янгарейский, где может быть получен прирост запасов высококачественных углей, в том числе коксующихся, и создан новый перспективный район угледобычи. Все большую востребованность приобретают небольшие объекты с дефицитными марками угля, отработка которых возможна открытом способом.

Титан . На Среднем Тимане находится крупнейшее в России Ярегское титановое (нефтетитановое) месторождение, локализованное в песчаниках среднего девона. Титановые руды характеризуются лейкоксен-кварцевым, сидерит-лейкоксен-кварцевым составом. В качестве попутных компонентов присутствуют ниобий, тантал, редкоземельные металлы. Лейкоксен представлен срастаниями рутила и анатаза с мельчайшими включениями кварца, что затрудняет переработку титановых руд. На протяжении уже многих лет проводятся технологические исследования, направленные на повышение эффективности использования руд [20–22 и др.]. В ближайшее время ЗАО «СИТТЕК» планируется добыча титановых руд с целью получения титановых коагулянтов. Вблизи Ярегского месторождения находится Водненское титановое проявление. На Среднем Тимане приблизительно в 150 км северо-западнее Ярегского месторождения выделяется Пижемская титаноносная площадь, в пределах которой также сосредоточены значительные ресурсы диоксида титана. В перспективе возможно создание крупного горно-металлургического комплекса по добыче и переработке титановых руд.

Бокситы . Основные месторождения бокситов находятся на Среднем Тимане. Здесь в пределах Ворыквинского узла выделяются Вежаю-Ворыквинское, Верхнещугорское, Восточное, За-островское, Володинское, Светлинское месторождения. Залежи бокситов связаны с корами выветривания среднего-позднего девона, широко распространенными на Тимане.

Наиболее крупным является Вежаю-Ворык-винское месторождение, разрабатывающееся в настоящее время ОАО «Боксит Тимана». Рудные тела имеют пластовую или линзовидно-пластовую форму мощностью до нескольких десятков метров. По минеральному и химическому составу выделяется несколько типов руд: гематит-бемитовый, ге-матит-шамозит-бемитовый, шамозит-бемитовый, ге-матит-каолинит-бемитовый, каолинит-бемитовый, бемитовый. Характерны повышенные концентрации ванадия, галлия, ниобия, редких земель. Бокситы

Запасы и ресурсы основных видов твердых полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона [1,5,8 и др.]

|

№ пп |

Полезные ископаемые |

Запасы (А+В+С 1 ) |

Запасы (С 2 ) |

Ресурсы |

|

1 |

Уголь каменный, млрд. т |

7,12 |

0,49 |

111 |

|

В том числе: |

||||

|

Республика Коми |

7,0 |

0,46 |

55 |

|

|

Ненецкий АО |

0,12 |

0,03 |

56 |

|

|

2 |

Угли бурые, млрд. т (Республика Коми, НАО) |

0,6 |

2,8 |

17,7 |

|

3 |

Горючие сланцы, млн. т (Республика Коми) |

77,4 |

6145 |

52500 |

|

4 |

Титан (TiO 2 ), млн. т (Республика Коми) |

66,8 |

243,8 |

233,1 |

|

5 |

Марганцевые руды, млн. т (Республика Коми) |

1,26 |

2,64 |

43,6 |

|

6 |

Хромовые руды, млн. т (Республика Коми) |

- |

- |

17 |

|

7 |

Бокситы, млн. т |

337,8 |

39,5 |

150,8 |

|

В том числе: |

||||

|

Республика Коми |

337,8 |

39,5 |

75,8 |

|

|

НАО |

- |

- |

75 |

|

|

8 |

Золото рудное, т |

- |

2,3 |

98,1 |

|

В том числе: |

||||

|

Республика Коми |

- |

2,3 |

50,3 |

|

|

НАО |

- |

- |

47,8 |

|

|

9 |

Золото рассыпное, т (Республика Коми) |

44,2 |

0,5 |

13 |

|

10 |

Барит, млн. т |

1,8 |

14 |

44,9 |

|

В том числе: |

||||

|

Республика Коми |

1,8 |

14 |

23,1 |

|

|

НАО |

- |

- |

21,8 |

|

|

10 |

Молибден, тыс. т. |

0 |

0 |

290,8 |

|

В том числе: |

||||

|

Республика Коми |

0 |

0 |

155,8 |

|

|

Ненецкий АО |

0 |

0 |

135 (Р3) |

|

|

11 |

Флюорит (НАО), тыс.т |

- |

114 |

3400 |

|

12 |

Стекольное сырье, млн. т (Республика Коми) |

7,1 |

17,5 |

321,7 |

|

13 |

Соль натриевая, млн. т (Республика Коми) |

689 |

2061 |

5000 |

|

14 |

Соли калийно-магниевые, натриевые, млн. т (Республика Коми) |

11,5 (К 2 О) |

65,7(К 2 О) |

594900 |

|

15 |

Фосфориты, млн. т |

84 |

94 |

240 |

|

В том числе: |

||||

|

Республика Коми |

84 |

94 |

198 |

|

|

НАО |

- |

- |

42 |

Примечание. Наряду с отмеченными в регионе имеются запасы и ресурсы редких и редкоземельных металлов, ресурсы меди, цинка, свинца, молибдена, никеля, вольфрама и др. Для большинства полезных ископаемых приведены ресурсы категорий Р 1 +Р 2 .

пригодны для производства глинозема, абразивов, высококачественных огнеупоров и керамики. Объемы добычи составляют около 3 млн. т в год.

Месторождения и проявления бокситов нижнекаменноугольного возраста известны на Южном Тимане, где они образуют два рудных узла: Кедва-Тобысский и Тимшерско-Прилузский. Кроме того, на Южном Тимане выделяется достаточно перспективная Ижемская бокситоносная площадь. Тиман-ские месторождения играют важнейшую роль в обеспечении сырьем ряда российских предприятий по производству глинозема и алюминия [23, 24 и др.]. Имеются планы создания республиканского глиноземного комплекса.

Хром. Месторождения, проявления и перспективные площади хромовых руд находятся в пределах крупных массивов ультрабазитов Полярного Урала: Войкаро-Сыньинского и Райизского. Разрабатывается месторождение Центральное (Рай-изский массив), расположенное на восточном склоне Полярного Урала в Тюменской области. Для этого месторождения характерны вкрапленные легко- обогатимые высокохромистые руды, связанные с телами дунитов ордовикского возраста. В северной части Войкаро-Сыньинского массива выделяется Хойлинско-Лагортинский рудный узел и несколько рудных полей, на которых в настоящее время ведутся поисковые работы. Хромовые руды здесь также связаны с дунитами, реже – гарцбургитами, войкаритами. Они делятся на массивные, густо-, средне- и редковкрапленные, а по особенностям химического состава – на глиноземистые, высоко-хромистые, высокохромистые и глиноземистые с повышенной железистостью. Можно ожидать открытия ряда небольших по запасам месторождений, что позволит расширить сырьевую базу хромовых руд.

Марганец. Марганцевоносные площади известны на Приполярном, Полярном Урале, Пай-Хое, Тимане. На западном склоне Приполярного Урала находится Парнокское железо-марганцевое месторождение. Оруденение приурочено к карбонатным отложениям силура-нижнего девона. Выделяется три типа марганцевых руд: богатые оксид- ные, карбонатные и карбонатно-силикатные. Примечательной особенностью Парнокского месторождения является то, что в тесной ассоциации с марганцевыми рудами находятся железные руды – магнетитовые и лимонит-гетит-гематитовые. В качестве попутного компонента в них отмечается германий, содержание которого бывает значительным. Высококачественные марганцевые концентраты пригодны для производства электролитного марганца, ферромарганца, флюсов. Парнокское месторождение разрабатывалось ранее и в перспективе добычные работы могут быть возобновлены.

Наряду с Парнокским месторождением к марганцевоносным площадям, заслуживающим дальнейшего изучения, можно отнести Пешскую площадь на Северном Тимане, Кара-Силовский узел на Пай-Хое, район Четласского Камня на Среднем Тимане. Следует заметить, что на Южном острове Новой Земли находится один из крупнейших в России Ро-гачевско-Тайнинский марганцеворудный район.

Золото. На западном склоне севера Урала и Тимане известны проявления и месторождения коренного и россыпного золота [25 и др.]. Ранее добыча россыпного золота проводилась в Кожим-ском районе Приполярного Урала, где сосредоточены его основные ресурсы и запасы. В настоящее время добычные работы прекращены в связи с организацией национального парка «Югыд ва». К числу основных коренных золоторудных месторождений и проявлений относятся Нияюское, Нияхой-ское, Дальнее (Полярный Урал), Чудное, Нестеров-ское, Синильга, Караванное, Каталамбинское, Лем-винское (Приполярный Урал). Золотоносными обычно являются гидротермальные кварцевые, кварц-сульфидные жилы, зоны прожилково-вкрапленной и вкрапленной сульфидной минерализации, метасо-матиты и развивающиеся по ним коры выветривания.

Большой интерес представляет платиноид-ная, золото-палладиевая, золото-платино-палла-диевая минерализация, установленная относительно недавно [26 и др.]. В Кожимском районе Приполярного Урала в зоне межформационного контакта уралид и доуралид находятся золотопалладиевые месторождения – Чудное и Нестеров-ское. Золото и минералы платиновых металлов (мертиит, атенеит) связаны в основном с тонкими фукситовыми прожилками в риолитах позднего ри-фея-венда и участками фукситизации в кварцевых конгломератах верхнего кембрия-нижнего ордовика. На Полярном Урале в хромовых рудах Войкаро-сыньинского, Райизского и Сыумкеуского массивов отмечаются минералы платиновых металлов, золото, медь. В северной части Войкаросыньинского массива известно медно-золото-платино-палладие-вое проявление Озерное. На Пай-Хое золото-пла-тиноидная минерализация связана с участками развития магматогенной медно-никелевой минерализации в габбро-долеритах верхнего девона.

Наиболее перспективными в отношении золотоносности являются Кожимский район Приполярного Урала, Манитанырдский район Полярного

Урала, а также Средний Тиман. В настоящее время, когда Кожимский район закрыт для проведения геологоразведочных работ, особое значение приобретает Средний Тиман, где известны древние и современные золотоносные россыпи и могут быть открыты коренные месторождения.

Редкие и редкоземельные металлы . На Среднем Тимане известны проявления ниобия и редких земель в основном иттриевой группы: Октябрьское, Новобобровское, Мезенское, Верхнемезенское, связанные с зонами развития метасомати-тов, кварц-полешпатовыми, гематит-полевошпато-выми жилами, плагиоклазитами. Наиболее крупным является Косьюское проявление, представленное штоком карбонатитов. Основными рудными минералами являются бастнезит, монацит, рабдофанит, пирохлор, колумбит. Перспективен ряд проявлений, связанных с остаточными (коры выветривания, карстовые ловушки) и осадочными (россыпи) отложениями. Так, минералы ниобия (колумбит, ильмено-рутил) характерны для полиминеральной россыпи Ичет-Ю на Среднем Тимане. Наряду с Тиманом целый ряд редкометалльно-редкоземельных проявлений находится на севере Урала.

Как отмечалось выше, редкие и редкоземельные металлы в качестве попутных компонентов входят в состав руд других месторождений рассматриваемого региона. В титановых рудах Ярег-ского и Пижемского месторождений присутствуют ниобий, тантал и редкие земли, в бокситах Тимана – галлий, ниобий и редкие земли, в железомарганцевых рудах Парнокского месторождения и углях различных месторождений – германий. Попутное извлечение редких металлов при переработке тиманских бокситов и в перспективе – титановых руд является весьма актуальной задачей. Большое значение в связи с этим имеет поиск эффективных технологических решений.

Медь. Наибольший интерес представляют медистые песчаники, распространенные на западном склоне Приполярного и Полярного Урала. К числу основных проявлений относятся Косьюнское, Саурипейское, Молюдвожское, связанные с песчаниками, кварцито-песчаниками нижнего ордовика. Рудные минералы представлены борнитом, халькопиритом, халькозином, ковеллином, халькопиритом. Саурипейское и Молюдвожское месторождения характеризуются повышенным содержанием серебра. В перспективе на проявлениях медистых песчаников могут быть продолжены геологоразведочные работы.

Небольшие проявления медистых песчаников установлены на Северном Тимане. На Среднем Тимане изучены проявления халькозиновой минерализации в красноцветных вулканогенно-осадочных отложениях девона в бассейне р.Цильма. На Пай-Хое и Северном Тимане в габброидах установлены магматогенные медно-никелевые проявления. На Южном острове Новой Земли известны проявления самородной меди и медистые песчаники.

Свинец, цинк. Полиметаллические свинцо-во-цинковые проявления установлены в Кожимском рудном районе на Приполярном Урале (Кожимское проявление) и Илычском районе на Северном Урале. Кожимское проявление локализовано в терри-генно-карбонатных отложениях среднего ордовика. Руды этого проявления прожилково-вкрапленные галенит-сфалеритовые.Участки развития полиметаллической минерализации (галенит, сфалерит, халькопирит, борнит) известны также на Среднем Тимане в рифейских сланцевых толщах. Кроме того, полиметаллическая минерализация широко развита на о-ве Вайгач. На Южном острове Новой Земли выявлено несколько рудных полей. Наиболее крупным является Павловское свинцово-цинковое месторождение.

Вольфрам, молибден, висмут. В южной части Приполярного Урала выделяется Торговский рудный узел, в состав которого входят гидротермальные вольфрам-молибден-висмутовые проявления Торговское, Холодное и Лимпопо. Наиболее крупным является Торговское проявление, приуроченное к контакту риолитов с кварц-хлорит-серици-товыми сланцами рифея. Рудные тела представлены многочисленными согласными и субсогласными кварцевыми жилами с шеелитом, молибденитом, халькопиритом, айкинитом. Характерны повышенные содержания золота, серебра, олова. Молибденовая минерализация, остающаяся слабо изученной и представляющая интерес для дальнейших работ, развита на Северном Тимане (Мыс Большой Румяничный).

Алмазы. На Тимане выделяется алмазоносная зона, протягивающаяся в северо-западном направлении от Полюдова поднятия (Урал) до мыса Канин Нос. В пределах этой зоны алмазы встречаются в четвертичных отложениях и в девонских по-лиминеральных россыпях (проявление Ичет-Ю). Отмечаются признаки сходства тиманских алмазов с алмазами Красновишерского района в западном Приуралье. Коренные источники алмазов остаются проблематичными. В ходе ранее проведенных поисковых работ установлены кимберлитовые трубки (Умбинское поле) и выявлены соответствующие им геофизические аномалии. Наряду с Тиманом в отношении алмазоносности представляют интерес Шаръю-Заостренская площадь (южная часть гряды Чернышева), Хартесский участок на Приполярном Урале. На Пай-Хое известны проявления импакт-ных алмазов, связанные с Карской астроблемой.

Высококачественное кварцевое сырье. На Приполярном Урале, включая его западный и восточный склоны, находится крупная Приполярноуральская кварцевожильно-хрусталеносная субпровинция, входящая в состав Уральской провинции. Наиболее крупными месторождениями являются Желанное и Додо, ныне разрабатывающиеся. Основные виды сырья – пьезооптический кварц, горный хрусталь и прозрачный жильный кварц для плавки стекла и синтеза монокристаллов, запасы которого весьма значительны [27 и др.].

Приполярный Урал наряду с Южным Уралом и Прибайкальем остается важнейшим регионом высококачественного кварцевого сырья. Наиболее перспективными являются Желаннинский и Нерой-ский районы. Кроме того, заслуживает внимания

Няртинский район, характеризующийся широким развитием жил гранулированного кварца, отличающегося высокой химической чистотой. Проявления жильного кварца и горного хрусталя известны на Полярном Урале, Пай-Хое, Новой Земле.

Флюорит. На Пай-Хое и Новой Земле широко развита гидротермальная флюоритовая минерализация, локализованная преимущественно в карбонатных толщах. Наиболее крупными являются Ам-дерминское и Буреданское месторождения. Разработка месторождений в настоящее время не проводится, хотя по технологическим свойствам руды отвечают требованиям, предъявляемым металлургической, химической и цементной отраслями промышленности. Важной особенностью Амдерминского месторождения в сравнении с подобными месторождениями Урала, Забайкалья и Приморья является высокая химическая чистота флюорита, что обусловливает возможность его использования для получения искусственных оптических монокристаллов [28].

Наряду с отмеченными выше полезными ископаемыми, в Тимано-Североуральском регионе имеются месторождения и проявления баритов, фосфоритов, натриевых и калийно-магниевых солей, доломитов, горючих сланцев и других видов рудного и нерудного сырья.

Заключение

Очевидно, что Тимано-Североуральский регион располагает значительной минерально-сырьевой базой. Месторождения нефти, газа, угля, бокситов, титана, высококачественного жильного кварца относятся к числу важнейших и играют значительную роль в сырьевом секторе российской экономики. Полезные ископаемые составляют и будут составлять основу промышленного развития региона.

Имеющийся ресурсный потенциал свидетельствует о возможности открытия новых месторождений и расширения минерально-сырьевой базы. В последние годы получен прирост запасов нефти и газа, угля, хромитов, коренного и россыпного золота, калийных солей и ряда других полезных ископаемых. При этом следует отметить, что фонд легкодоступных месторождений практически исчерпан. Очевидно, нужны новые поисковые стратегии и постановка работ на удаленных площадях, в том числе площадях со сложным геологическим строением, что, конечно, связано с дополнительными затратами, геологическими и финансовыми рисками. В связи с этим большое значение имеют исследования, направленные на решение проблем региональной геологии, построение эволюционногенетических моделей формирования месторождений полезных ископаемых, выявление закономерностей их размещения.

Весьма актуальной является проблема освоения разведанных месторождений, вовлечение их в промышленную разработку. Эта проблема, конечно, в большей степени касается месторождений твердых полезных ископаемых и в меньшей – нефти и газа, относящихся к числу востребованных. Имеющиеся запасы позволяют в значительной мере увеличить объемы добычи угля, бокситов и высококачественного жильного кварца. В ближайшей перспективе может быть начата добыча титановых руд на Ярегском месторождении. Освоение этого месторождения может стать одним из важнейших направлений развития экономики Республики Коми. К сожалению, остановлена разработка месторождений золота, баритов, марганцевых руд, каменной соли.

Другой важной проблемой является переработка полезных ископаемых. На территории республики в относительно небольших объемах перерабатываются нефть и газ. На наш взгляд, этого явно недостаточно. Необходимо развитие углехи-мии, что отмечается уже в течение ряда десятилетий, реализация имеющихся планов строительства титанового комбината, а также предприятий по получению глинозема и алюминия на базе тиманских месторождений. Разработка месторождений должна проводиться рационально с извлечением всех попутных компонентов и соблюдением экологических нормативов.

Понятно, что для расширения и освоения минерально-сырьевой базы необходимы инвестиции. В сложившейся экономической ситуации наиболее привлекательными остаются месторождения нефти и газа, основная часть которых находится в распределенном фонде недр. Разработка месторождений других полезных ископаемых осложняется многими причинами, в частности, конъюнктурой внутреннего и мирового рынков, конкурентностью, стоимостью сырья, рентабельностью предприятий. В связи с этим требуется проведение ориентированных наукоемких геологических и геологоэкономических исследований, поиск новых направлений использования сырья, создание эффективных технологий его обогащения и глубокой переработки, получение продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Следует иметь в виду целый ряд обстоятельств, связанных с существованием противоречий между интересами бизнеса и государства, в том числе интересами территорий, что необходимо учитывать в лицензионных и иных соглашениях. Выполнение крупных проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов, проектов формирования транспортной инфраструктуры и обживания северных и особенно арктических территорий невозможно без активного государственного участия и целевых государственных инвестиций.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН « Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации» (проект № 45 «Нефтегазовые и минеральные ресурсы арктических территорий Республики Коми и Ненецкого автономного округа, перспективы их освоения»), проекта УрО РАН «Минерагения севера Урала, Пай-Хоя и Тимана в связи с их геологическим развитием».

Список литературы Минерально-сырьевая база Тимано-Североуральского региона и перспективы ее развития

- Коровкин В.А., Турылева Л.В., Руденко Д.Г. и др. Недра Северо-Запада Российской Федерации. СПб: ВСЕГЕИ, 2003. 520 с.

- Боровинских А.П., Гайдеек В.И., Аминов Л.З. и др. Стратегия развития сырьевой базы углеводородов//Горный журнал. 2007. № 3. С. 52-57.

- Лаженцев В.Н. Север России и региональные проблемы сырьевой экономики//Горный журнал. 2007. № 3. С. 4-11.

- Юшкин Н.П., Бурцев И.Н. Перспективные транспортные коридоры и формирование новых минерально-сырьевых потоков на европейском Севере России//Горный журнал. 2007. № 3. С. 11-16.

- Геология и полезные ископаемые России. В шести томах. Т. 1. Запад России и Урал. Кн.2. Урал/Ред. О.А. Кондиайн. Соредакторы А.А. Беляев, А.Н.Мельгунов, Н.А. Румянцева. СПб: ВСЕГЕИ, 2011. 584 с.

- Прищепа О.М., Отмас Ал.А, Куранов А.В. Состояние и перспективы ресурсной базы углеводородов в Тимано-Печорском регионе//Геология нефти и газа. 2012. №5. С. 75-80.

- Кузнецов Д.С., Иевлев А.А. Горно-промышленные узлы Тимано-Североуральского региона и перспективы их развития//Известия Коми НЦ УрО РАН. 2012. Вып. 1(9). С. 107-115.

- Тарбаев М.Б., Хабаров А.Б. Минеральные ресурсы -основа промышленного развития Республики Коми//Горный журнал. 2013. №7. С. 4-9.

- Пыстина Ю.И., Пыстин А.М. Цирконовая летопись Уральского докембрия. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 168 с.

- Глубинное строение Тимано-Североуральского региона/А.М. Пыстин, В.Л. Андреичев, О.В. Удоратина и др. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 261 с.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: Дизайн-ПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Оловянишников В.Г. Верхний докембрий Тимана и полуострова Канин. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 164 с.

- Андреичев В.Л. Эволюция фундамента Печорской плиты по изотопно-геохронологическим данным: Автореф. дис.. доктора геол.-минер. наук. Екатеринбург, 2010. 46 с.

- Кузнецов Н.Б. Комплексы протоуралид-тиманид и позднедокембрийско-раннепалеозойская эволюция восточного и северо-восточного обрамления Восточно-Европейской платформы: Автореф. дис.. доктора геол.-минер. наук. М., 2009. 49 с.

- Елисеев А.И. Формации зон ограничения северо-востока Европейской платформы. Л.: Наука, 1978. 204 с.

- Тимонин Н.И. Печорская плита: история геологического развития в фанерозое. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 240 с.

- Результаты оценки начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья Республики Коми/А.В.Куранов, А.А.Кутлинский, М.С.Желудова, С.Ю.Матвеева, Н.А.Зегер//Горный журнал. 2013. №9. С. 57-61.

- Тимонина Н.Н., Фаддеева Т.М. Проблемы использования попутного нефтяного газа в Республике Коми и пути их решения // Высоковязкие нефти и природные битумы: проблемы и повышение эффективности разведки и разработки месторождений // Материалы Международной научно-практической конференции. Казань: Изд-во «Фэн», 2012. С. 116-119.

- Состояние и проблемы освоения сырьевой базы угля и горючих сланцев/А.П. Боровинских, М.Б. Тарбаев, М.Я. Попов, А.З. Сегаль, А.П. Шипунов//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2008. №4. С. 60-65.

- Пранович А.А., Власенко В.И. Комплексный подход к освоению Ярегского нефтетитанового месторождения//Горный журнал. 2007. № 3. С. 69-71.

- Игнатьев В.Д., Бурцев И.Н. Лейкоксен Тимана. Санкт-Петербург: Наука, 1997. 215 с.

- Перовский И.А., Бурцев И.Н. Гидротермальный синтез ситинакита на основе лейкоксена Ярегского месторождения//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №3. С. 16-119.

- Броневой В.А., Мальцев К.Р., Карапетян А.В., Иевлев А.А. Создание современного боксито-глиноземного комплекса Республики Коми//Горный журнал. 2007. № 3. С. 28-31.

- Сиротин В.И., Гутникова Т.Н. Освоение бокситовых месторождений Республики Коми -стратегическая задача развития горнорудной промышленности России//Горный журнал. 2007. № 3. С. 71-75.

- Гранович И.Б., Тарбаев М.Б. Минерально-сырьевая база золота Республики Коми и пути ее освоения//Руды и металлы. 1996. № 4. С.5-16.

- Благородные металлы западного склона севера Урала и Тимана/С.К.Кузнецов, М.Б.Тарбаев, Т.П.Майорова, М.Ю.Сокерин, Г.В.Чупров. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 46 с.

- Кузнецов С.К. Жильный кварц Приполярного Урала. Л.: Наука, 1998. 214 с.

- Юшкин Н.П., Ромашкин Ю.Н., Маркова Г.А. Уральско-Новоземельская флюоритоносная провинция. Л.: Наука, 1982. 220 с.