Минеральный и химический состав керамики бронзового века поселения Левобережное (Синташта II)

Автор: Петров Ф.Н., Хворов П.В., Анкушев М.Н., Анкушева П.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Выполнен рентгенофазовый и химический анализ 17 образцов керамики синташтинской, петровской и межовской культур, происходящих из датированных AMS-радиоуглеродным анализом культурных комплексов в составе поселения Левобережное (Синташта II), расположенного в бассейне р. Тобол. Полученные результаты сопоставлены с материалами технико-технологического анализа того же керамического комплекса. Установлено, что керамика синташтинской и петровской культур по минеральному составу близка, но по многим взаимосвязанным показателям существенно отличается от более поздней керамики межовской культуры, найденной на том же поселении. Синташтинская и петровская керамика выделяются большим содержанием талька и хлорита, которые в межовской керамике присутствуют незначительно, а чаще отсутствуют. В то же время межовскую керамику характеризует значительно более высокое содержание слюды и кварца, а также сохранность глинистых минералов иллита и смектита. Предполагается, что установленные различия связаны с отличиями в составе формовочных масс разных культурно-технологических традиций, а также с различиями в температуре обжига. Можно сделать вывод, что в керамике синташтинской культуры разрушились минералы группы серпентина, структура которых изменяется при температуре ок. 600 °С, а в керамике межовской культуры сохранились иллит и смектит, температура разрушения кристаллической решетки которых составляет ок. 600 °С. Таким образом, вероятно, что для синташтинской керамики температура обжига была выше 600 °С, для межовской ниже 600 °С. Использование количественных критериев позволяет идентифицировать с помощью рентгенофазового анализа даже мелкий, невыразительный и немногочисленный керамический материал, который зачастую имеет большое значение для интерпретации археологических памятников.

Южное зауралье, поздний бронзовый век, технология изготовления керамики, рентгенофазовый анализ, синташтинская культура, межовская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146714

IDR: 145146714 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0798-0805

Текст научной статьи Минеральный и химический состав керамики бронзового века поселения Левобережное (Синташта II)

В последние годы традиционные методы типологического и технико-технологического анализа древней керамики все чаще дополняются результатами естественно-научных исследований, направленных на изучение исходного сырья керамических сосудов, их минерального состава, оценку температурного режима обжига и других показателей, позволяющих реконструировать технологию гончарного производства [Дребущак, Мыльникова, Дребущак, 2010; Дубовцева, Киселева, Пантелеева, 2016; Медведев, Филатова, 2017; и др.].

В качестве одного из таких методов для изучения лепной керамики бронзового века Южного Зауралья используется рентгенофазовый анализ, который позволяет идентифицировать в керамике целый ряд специфических минеральных фаз – как первичных (минералов, присутствующих в исходном глиняном сырье), так и новообразованных при обжиге, и вторичных, образовавшихся в процессе тафономизации керамики [Анку-шева, Климова, Хворов, 2020; Писарева и др., 2019].

Мы применили данный метод для изучения керамики разных культурных традиций из коллекции поселения Левобережное (Синташта II). Оно расположено в Брединском р-не Челябинской обл., на левом берегу р. Синташта, левого притока р. Тобол, и изучалось в 2015–2019 гг. В геологическом плане в районе поселения развиты раннекаменноугольные кайрактинские субвулканические образования, преимущественно, габбро-долериты. К западу от поселения обнажаются гнейсы и амфиболиты раннепротерозойской толщи. Также в геологическом разрезе присутствуют серпентиниты и пироксениты раннедевонского Каменнодольского комплекса, представленные одноименным массивом и мелкими телами. На востоке и юго-востоке от поселения развиты ранне-рифейские гнейсы и сланцы кусаканской толщи, раннедевонские вулканиты жетыкольской толщи, сланцы и песчаники кундыбаевской толщи. Интрузивные образования к северу, востоку и юго-востоку от поселе- ния представлены позднеордовикским Селинташским массивом гнейсо-плагиогранитов и диорит-плагио-гранитовыми массивами раннекаменноугольного Кок-пектысайского комплекса [Лисов и др., 2018].

На раннем этапе существования сам памятник представлял собой укрепленное поселение из 26 стандартных жилых помещений, выстроенных по двум сторонам центральной улицы; на позднем – неукрепленный поселок из 8 крупных жилищ, вытянутых в один ряд поверх остатков более ранних жилых строений [Носкевич и др., 2021]. В культурном плане ранний этап истории по селения связан с синташтинской и, отчасти, петровской культурами; поздний – с межовской культурой. Радиоуглеродное AMS-датирование органических образцов из культурного слоя поселения позволило датировать синташ-тинский этап существования поселения в пределах XX–XIX вв. до н.э., а межовский – в пределах XIV– XI вв. до н.э. [Епимахов, Петров, 2021].

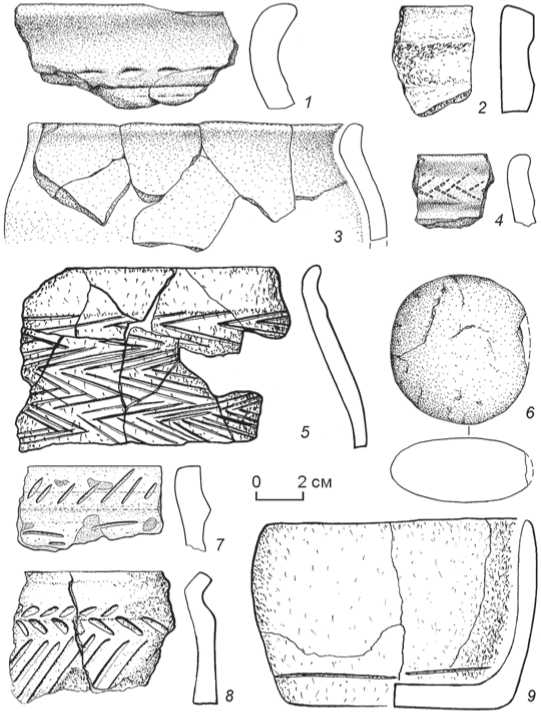

Керамика синташтинской культуры (рис. 1, 7–9 ; 2, 3 , 5 ) в материалах поселения характеризуется широким использованием гребенчатого штампа в геометрических орнаментах и технологии каннелирования – формирования на поверхности сосуда нешироких желобков с отчетливыми краями, использующимися в качестве разделителей конструктивных зон сосуда и для нанесения т.н. «вертикального елочного» орнамента на внешнюю поверхность основного объема туловища сосудов [Петров, 2017, с. 327–328]. Технико-технологический анализ этой керамики показал, что в качестве исходного сырья преимущественно использовалась ожелезненная пластичная глина. Основной рецепт подготовки формовочных масс «глина + дресва + органика», где дресва представлена тальком (талькохлоритом) плотной структуры. По способу формообразования большинство сосудов были сконструированы на форме-основе и на их внутренней поверхности остались следы ткани, отделявшей форму-основу от формовавшегося сосуда. Полое тело

Рис 1. Поселение Левобережное (Синташ-та II), керамические сосуды и изделия, использованные для рентгеноструктурного анализа.

1 , 3 ‒ 6 ‒ межовская культура; 2 ‒ петровская культура; 7 ‒ 9 ‒ синташтинская культура. Полевые шифры (соответствуют нумерации в табл. 1‒3): 1 ‒ 2374; 2 ‒ 1785; 3 ‒ 2242; 4 ‒ 2580; 5 ‒ 1843 ; 6 ‒ 2261; 7 ‒ 2513; 8 ‒ 1211; 9 ‒ 1839.

сосудов синташтинской культуры было изготовлено спирально-лоскутным нале-пом в один или в два слоя. Поверхность синташтинской керамики поселения обработана преимущественно заглаживанием твердым гладким инструментом, с помощью которого также моделировалась верхняя часть сосуда [Гутков, 2020, с.205–206].

Рис 2. Поселение Левобережное (Синташ-та II), керамические сосуды и изделия, использованные для рентгеноструктурного анализа.

1 ‒ 2 , 6 ‒ 7 ‒ межовская культура; 3 , 5 ‒ синташтин-ская культура; 4 ‒ петровская культура. Полевые шифры (соответствуют нумерации в табл. 1‒3): 1 ‒ 2242; 2 ‒ 1843; 3 ‒ 2513; 4 ‒ 1785; 5 ‒ 1270; 6 ‒ 2261; 7 ‒ 1080.

Керамика межовской культуры (рис. 1, 1 , 3–5 ; 2, 1–2 , 7 ) представлена в коллекции поселения фрагментами и развалами крупных частей сосудов с невысокой, зачастую – довольно сильно отогнутой шейкой. Орнаментация сосудов, как правило, сводится к одиночным или повторяющимся бордюрам, образованным т.н. «горизонтальной елочкой» или рядами наклонных вдавлений; в верхней части сосуда иногда присутствует уплощенный орнаментированный валик [Петров, 2017, с. 330]. По данным техникотехнологического анализа, керамика межов-ской культуры на поселении, как правило, изготовлялась из ожелезненной пластичной глины с преобладающим рецептом формовочных масс «глина + шамот + органика». По способу формообразования почти все сосуды межовской культуры были сконструированы как формы-емкости, полое тело сосудов изготовлено спирально-лоскутным налепом в один слой. Поверхность межовской керамики поселения обработана преимущественно с помощью заглаживания мягкими материалами [Гутков, 2020, с. 212–213].

Кроме сосудов, керамическая коллекция межовской культуры с поселения Левобережное также включает двояковыпуклые диски –

приплюснутые «шары» или «лепешки», четыре целых изделия и фрагменты еще как минимум трех предметов (рис. 1, 6 ; 2, 6 ). Их отличает низкотемпературный обжиг и обилие песка в формовочных массах. Подобные предметы спорного предназначения широко представлены в поселенческих комплексах эпохи финальной бронзы на территории Западной Сибири, Урала, Поволжья и Северного Казахстана [Марченко, 2009].

Для изучения с помощью рентгенофазового и химического анализов из керамической коллекции поселения Левобережное было отобрано 17 образцов, происходящих с раскопов 2017–2019 гг. из культурного слоя жилища 10 и прилегающих к нему участков межжилищного пространства. Семь из них – фрагменты сосудов синташтинской культуры, один – фрагмент сосуда петровской культуры, восемь – фрагменты сосудов межовской культуры и один – фрагмент керамического диска межовской культуры. В составе формовочных масс всех отобранных образов керамики синташтин-ской культуры визуально фиксировалось наличие дресвы талька; в формовочной массе образца керамики петровской культуры установлена слюда; в большинстве образцов керамики межовской культуры фиксировалось наличие кварцевого песка, в отдельных образцах также была обнаружена дресва лимонита, дробленые раковины пресноводных моллюсков и следы выгоревшей при обжиге органики (табл. 1).

Для анализа фрагменты керамики размером 1,5 × × 1,5 см были измельчены до состояния ~10 мкм в фарфоровой ступке. Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре SHIMADZU XRD-6000 (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, аналитик П.В. Хворов), Cu-анод, графитовый монохроматор; расчет содержания минералов проведен методом Ритвельда в программе SIROQUANT V4. Количественный химический анализ проводился по стандартным методикам № 172-С, 502-С, 50-Х, 118-Х, 120-Х, 138-Х, 197-Х (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, аналитик О.Д. Мендецкая).

Результаты рентгенофазового анализа показали значительные различия в минеральном составе керамики синташтинской и межовской культур и, в то же время, близость в составе образцов синташтинской и петровской керамики (табл. 2). Так, во всех образцах синташ-тинской и петровской керамики был определен тальк

Таблица 1. Характеристика проанализированной керамики

Кварцевый песок визуально фиксируется в керамике межовской культуры значительно чаще и в большем количестве, чем в керамике синташтинской и петровской культур. Результаты рентгенофазового анализа это подтверждают: кварц встречен во всех исследованных образцах, но при этом в синташтинской и петровской керамике его массовая доля составляет от 7 до 33 %, а в межовской керамике – от 16 до 65 %.

Более чем в половине образцов был отмечен хлорит в количестве от 1 до 7 %. В основном это образцы керамики синташтинской и петровской культур; в керамике межовской культуры хлорит был зафиксирован только дважды и его содержание не превышало 1 %. Напротив, глинистые минералы иллит и смектит зафиксированы в основном в межовской керамике (с содержанием от 4 до 17 %), и были выявлены только в одном синташтинском образце.

Расчет средних арифметических значений массовой доли тех или иных минералов в составе изученных образцов керамики, объединенных по культурной принадлежности, позволяет более наглядно представить отмеченные различия (табл. 3).

Химический со став керамики разных кул ьтур также различается (табл. 4). Синташтинская и петровская керамика отличаются от межовской повышенным содержанием MgO, связанным с большим количеством талька, и пониженным – SiO2, обязанным меньшему количеству кварцевого песка.

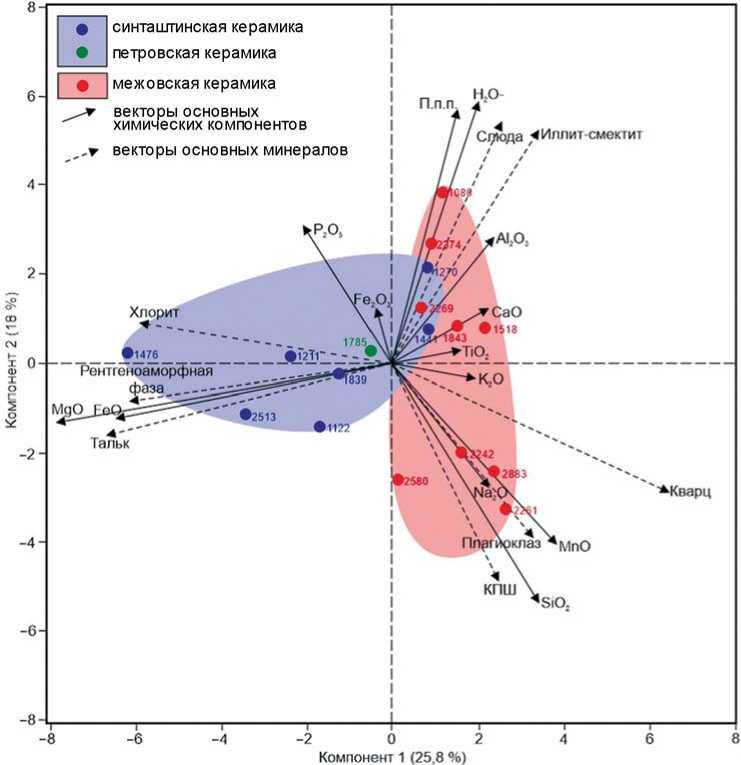

Минералого-геохимические особенности выделенных керамических комплексов наглядно отража-

Таблица 2. Результаты рентгенофазового анализа образцов керамики (прибл. мас. %)

|

Культурная принадлежность |

Он о S 3 |

& m к |

8 ¥ 6 S сЗ Ч С |

В с ы |

S § |

§ |

ю S о сЗ |

S ч о |

S |

о ч X |

2 |

S i ч ч S |

8 8 6 S с |

сЗ со сЗ ^ О ^ -е Н а Щ О Рн сЗ |

|

синташт. |

1122 |

21 |

18 |

6 |

– |

19 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

14 |

21 |

|

синташт. |

1211 |

19 |

– |

– |

8 |

29 |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

42 |

|

синташт. |

1270 |

23 |

8 |

3 |

15 |

3 |

– |

– |

– |

1 |

33 |

6 |

– |

8 |

|

синташт. |

1441 |

33 |

5 |

3 |

– |

2 |

– |

– |

– |

2 |

34 |

– |

– |

21 |

|

синташт. |

1476 |

5 |

3 |

– |

– |

30 |

– |

– |

– |

7 |

12 |

– |

3 |

39 |

|

синташт. |

1839 |

26 |

7 |

4 |

– |

30 |

– |

– |

– |

3 |

7 |

– |

– |

23 |

|

синташт. |

2513 |

7 |

4 |

6 |

– |

60 |

– |

– |

– |

– |

– |

23 |

||

|

петровская |

1785 |

29 |

14 |

2 |

– |

19 |

2 |

– |

– |

3 |

9 |

– |

– |

22 |

|

межовская |

1080 |

23 |

9 |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

35 |

17 |

– |

12 |

|

межовская |

1518 |

65 |

6 |

3 |

– |

4 |

– |

– |

– |

5 |

8 |

– |

10 |

|

|

межовская |

1843 |

40 |

12 |

– |

– |

– |

2 |

– |

13 |

11 |

– |

22 |

||

|

межовская |

2242 |

48 |

12 |

6 |

2 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

13 |

– |

– |

17 |

|

межовская |

2261 |

57 |

14 |

5 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

6 |

4 |

– |

13 |

|

межовская |

2269 |

41 |

4 |

5 |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

12 |

9 |

– |

27 |

|

межовская |

2374 |

16 |

4 |

2 |

47 |

3 |

– |

– |

– |

– |

19 |

4 |

– |

5 |

|

межовская |

2580 |

38 |

12 |

11 |

– |

11 |

– |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

23 |

|

межовская |

2833 |

49 |

14 |

11 |

5 |

3 |

1 |

– |

– |

– |

12 |

– |

– |

5 |

Примечание: прочерк – ниже предела обнаружения

Таблица 3. Обобщение данных рентгенофазового анализа керамики по культурам (прибл. мас. %)

|

Культурная принадлежность |

Количество |

кварц |

плагиоклаз |

КПШ |

тальк |

амфибол |

слюда |

иллит- смектит |

Рентгеноаморфная фаза |

|

синташт. и петровская |

8 |

20,3 |

7,4 |

3,0 |

24 |

2,25 |

11,9 |

0,75 |

24,9 |

|

межовская |

9 |

41,8 |

9,6 |

5,2 |

2,4 |

0,2 |

12,7 |

5,8 |

14,9 |

Примечание: содержания кальцита, амфибола, цеолита, гематита, пироксена не усреднялись ввиду недостаточного количества данных

Таблица 4. Химический состав образцов керамики

Синташтинско-петровский комплекс тяготеет к «ультрабазитовой» части диаграммы, компоненты которой характерны для ультраосновных пород. Повышенное количество рентгеноаморфной фазы, вероятно, можно объяснить большим содержанием в формовочной массе некристаллических продуктов выветривания ультрабазитов (опала), разложением минералов группы серпентина и пленчатых гидроксидов железа (переход в тонкодисперсный гематит) при обжиге керамики. Использованные температуры обжига не привели к раскристаллизации опала, а тонкодисперсный гематит из-за малых размеров и низких содержаний не зафиксирован рентгенофазовым методом. Отметим, что два сосуда синташтинской культуры с большой примесью слюды накладываются на поле состава межовской керамики.

Межовский комплекс по составу примесей ближе к гранитоидам, при этом он разделяется на два комплексных вектора. «Слюдистый» вектор включает в себя характерные компоненты слюд и глин, сюда же можно отнести связанную воду (H2O-) и потери при прокаливании (п.п.п.), в которые входят CO2, летучие компоненты, а также органика. «Песчаный» вектор включает в себя компоненты кварц-полевошпатовых песков, в это поле попадают фрагменты сильно запе-соченной керамики. Наличие MnO в числе компонентов пока дискуссионное, можно предположить его привнесенность при добавках ила вместе с песком из водоемов или обогащенность марганцем использованной глины.

Различия между синташтинско-петровским и межов-ским комплексами наблюдаются и при приблизительной оценке температур обжига. В синташтинской и петровской керамике при относительно высоком количестве талька не фиксируются минералы группы серпентина, разрушение структуры которых происходит при температуре ок. 600 ºС [Иванова и др., 1974]. Напротив, в межовской керамике сохранились иллит и смектит, температура разрушения кристаллической решетки и частичной аморфизации которых составляет ок. 600 ºС. Таким образом, можно предположить, что для синташтин-ской и петровской керамики температура обжига была выше 600 ºС, для межовской – ниже 600 ºС.

Основная причина зафиксированных систематических различий между минеральным составом керамики синташтинской и петровской культур с керамикой межовской культуры – это разница в рецептах формовочных масс, г.о. минеральных добавок. Керамике сишташтинской и петровской культуры более свойственна примесь талька, керамике межовской культу-

Рис 3. Диаграмма на основе метода главных компонент с точками состава керамики поселения Левобережное. Цифрами при точках обозначен шифр образца.

ры – песка и слюд. Геологическое строение района поселения Левобережное весьма разнообразно, примеси скорее всего имеют местное происхождение. Источником талька и хлорита могли выступать серпентинизи-рованные гипербазиты Каменнодольского комплекса, где отмечены эти минералы [Лисов и др., 2018]. Кварц-полевошпатовые пески и слюды могут происходить из аллювиальных отложений, образующихся при разрушении массивов гранитоидов к востоку от поселения.

Сравнение результатов анализа формовочных масс при помощи технико-технологического анализа и рентгенофазового анализа показывает, что они не противоречат, а дополняют и согласуются между собой. При помощи технико-технологического анализа поддается наблюдению большее количество качественных признаков, однако рентгенофазовый анализ способствует фиксации небольших концентраций примесей, которые не всегда доступны определению визуально, и позволяет с довольно высокой точностью определять их массовые доли, т.е. получать количественные данные, которые могут быть сопоставлены на больших выборках с помощью статистических процедур.

При этом метод рентгенофазового анализа имеет большое значение не только в рамках изучения технологий керамического производства. Также он позволяет уверенно вычленять культурно-технологические комплексы в составе коллекции даже по сильно фрагментированному, немногочисленному или нестратифицированному керамическому материалу, что расширяет возможности по уточнению культурно-хронологической позиции как отдельных объектов и сооружений, так и памятников в целом.

Аналитические работы выполнены в рамках бюджетной темы ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН № 122062100023-5.

Авторы благодарят Е.В. Белогуб и Д.А. Артемьева за помощь в интерпретации результата анализов.

Список литературы Минеральный и химический состав керамики бронзового века поселения Левобережное (Синташта II)

- Анкушева П.С., Климова А.Д., Хворов П.В. Керамический комплекс рудника Новотемирский: технология и минералогия // Геоархеология и археологическая минералогия. - 2020. - Вып. 7. - С. 116-121. EDN: SPNMVW

- Гутков А.И Технология керамики поселения Левобережное (Синташта II) по материалам полевого сезона 2017 года // Степная Евразия: бронзовый мир. - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. - С. 199-221.

- Дребущак В.А., Мыльникова Л.Н, Дребущак Т.Н. Физико-химическое исследование керамики с поселения переходного времени от бронзовому к железному веку Линёво-1: возможности методов и интерпретация результатов // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2010. -№ 4. - С. 60-75. EDN: NBIQOR

- Дубовцева Е.Н., Киселева Д.В., Пантелеева С.Е. Технологическое исследование керамики синташтинского типа из поселения Каменный Амбар // Уральск. истор. вестн. -2016. - № 4 (53). - С. 99-110.

- Епимахов А.В., Петров Ф.Н Радиоуглеродная хронология культурных традиций бронзового века Зауралья: по материалам поселения Левобережное (Синташта II) // РА. 2021. - № 3. - С. 67-79. EDN: NZXBTN