Минеральный состав новых проявлений платинометального оруденения в восточной части массива Панских тундр

Автор: Субботин В.В., Корчагин А.У., Балабонин Н.Л., Савченко Е.Э., Карпов С.М., Кулаков А.Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.3, 2000 года.

Бесплатный доступ

В восточной части массива Панских тундр на участках Пешемпахк и Сунгйок выявлены новые проявления платинометальных руд малосульфидного типа. Оруденение характеризуется высоким содержанием суммы ЭПГ и Au от 2 до 24 г/т. Соотношение Pd/Pt колеблется от 1.2 до 6.7. Содержание Ni варьирует от 0.06 до 0.26; Cu - от 0.06 до 0.39 мас.%. Главными минералами руд являются пирротин, халькопирит, пентландит, виоларит, пирит, ЭПГ-содержащий кобальтин. Среди минералов благородных металлов с учетом частоты встречаемости и размеров выделений преобладают котульскит, меренскиит, мончеит, сперрилит, куперит, электрум. Морфологические особенности и гранулометрический состав минералов изучены методами оптической и электронной микроскопии, химический состав - микрозондовым методом. Установлена повышенная в сравнении с другими частями интрузии распространенность ЭПГ-содержащих сульфоарсенидов Co и Ni, электрума, изоферроплатины. Из мировых классических аналогов изученное оруденение ближе всего к благороднометальному оруденению Великой дайки. На основе выявленных положительных минералогических предпосылок комплексного промышленного оруденения сделан вывод о перспективности восточной части массива Панских тундр, как сырьевого источника ЭПГ, Au, Cu, Ni, Co.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293365

IDR: 14293365

Текст научной статьи Минеральный состав новых проявлений платинометального оруденения в восточной части массива Панских тундр

Таблица 1. Минеральный состав комплексного платинометального оруденения восточной части массива Панских тундр

|

Минералы цветных и черных металлов |

|

|

Главные и второстепенные |

Акцессорные |

|

Пирротин Fe1-хS Халькопирит CuFeS2 Пентландит (Fe,Ni)9S8 Пирит FeS2 Виоларит FeNi2S4 Ковеллин CuS Fe-гидрооксиды |

Кобальтин (Co,Ni,Fe)AsS Герсдорфит (Ni,Co,Fe)AsS Сфалерит ZnS Миллерит NiS Марказит FeS2 Магнетит Fe3O4 Ильменит FeTiO3 Рутил TiO2 |

|

Минералы благородных металлов |

|

|

Относительно распространенные |

Редкие |

|

Мончеит (Pt,Pd)(Te,Bi) 2 Сперрилит PtAs 2 Куперит (Pt,Pd,Ni)S Котульскит Pd(Te,Bi) Меренскиит (Pd,Pt)(Te,Bi)2 |

Электрум (Au,Ag) Изоферроплатина (Pt,Pd) 3 Fe Палладоарсенид Pd 2 As Изомертиит Pd11Sb2As2 Соболевскит (Pd,Pt)(Bi,Te) Майчнерит (Pd,Pt)BiTe Сопчеит Ag4Pd3Te4 Атокит (?) (Pd,Pt) 3 Sn |

Второй уровень сульфидной минерализации расположен выше по разрезу в крупнозернистых габброноритах. Количество сульфидов в зоне варьирует от 0.5 до 5, редко 10 %. Суммарное содержание ЭПГ – от 2.5 до 23.4 г/т. Содержание Ni составляет в среднем 0.12, Cu – 0.39 мас.%. Оруденение в основном более палладиевое, но по сравнению с участком Пешемпахк роль Pt здесь возрастает. Соотношение Pd/Pt колеблется от 1.2 до 2.0. В выветрелых на поверхности глыбах содержание Pt иногда выше чем содержание Pd.

Минеральный состав комплексного платинометального оруденения изучен в 88 полированных образцах (аншлифах), отобранных из материала бороздовых и керновых проб, коренных обнажений и глыбовых развалов близкоренного залегания. Диагностика, исследование морфологии и генетических взаимоотношений относительно крупных (> 20 мкм) зерен минералов платиновых металлов (далее МПМ), главных сульфидов и оксидов проводилась методами оптической микроскопии. После этого 1/3 часть аншлифов детально исследована на растровом электронном микроскопе S-430 HITACHI с энергодисперсионным спектрометром LINK 860 (далее РЭМ). Напыленные углеродом аншлифы просматривались по всей площади при 250-300-кратном увеличении. При этом практически исключен пропуск МПМ и Au размером более 1 мкм. Здесь же оценивались их размеры. Диагностика обнаруженных фаз проведена методом сравнения их рентгеновских спектров с эталонными спектрами известных МПМ. Для оценки химического состава некоторых минеральных фаз малых размеров (< 10 мкм) сделаны приближенноколичественные анализы. Расчеты проведены по программе ZAF-4/FLS.

Количественный анализ химического состава минералов выполнен на рентгеноспектральном микроанализаторе MS-46 CAMECA. Ускоряющее напряжение 22 кВ; для Os, Ir, Pt, Au – 25 кВ; для Hg, Pb, Bi – 31 кВ; ток зонда – 20-40 нА. В качестве эталонов использованы: чистые металлы (V, Cr, Co, Ni, Cu, Pd, Ag, Sb, Te, Os, Ir, Pt, Au); искусственные соединения Fe 10 S 11 (S и Fe), NiAs (As), Bi 2 Se 3 (Bi), Pt 0.9 Rh 0.1 (Rh), CdSe (Cd), Y 3 Al 5 O 12 (Al); галенит (Pb), киноварь (Hg), сфалерит (Zn), рутил (Ti), родохрозит (Mn), диопсид (Si и Ca), форстерит (Mg). В пирите Fe и S измерялись при использовании в качестве эталона природного пирита; Pt и As в сперрилите – по искусственной фазе PtAs, Fe в оксидах – по гематиту. Во всех случаях в сульфидах, кроме основных элементов, измерялись Rh, Pd, Te, Os, Ir, Pt, Au, Bi. В МПМ исследовался весь набор выше перечисленных элементов кроме Mg, Al, Si, Ca, Ti, V, Cr, Mn (измерялись в оксидах).

-

3 . Минеральный состав и морфологическая характеристика оруденения

В табл. 1 в обобщенном виде приведен минеральный состав комплексного платинометального оруденения восточной части массива Панских тундр. ЭПГ-содержащим является оруденение пентландит-халькопирит-пирротинового минерального типа (уч. Пешемпахк и Сунгйок). В пределах пирит-пирротиновых и ильменит-магнетитовых проявлений платинометальной минерализации не установлено. Соответственно, главными минералами руд являются пирротин, халькопирит, пентландит (с пиритом, виоларитом, ильменитом, магнетитом или без них). Среди МПМ, с учетом частоты встречаемости и размеров выделений, резко преобладают котульскит, меренскиит, мончеит, сперрилит, куперит.

Морфологически комплексное оруденение представлено традиционным для массива бедным вкрапленным типом с общим содержанием сульфидов 1-2 мас. % и размером вкрапленников от тысячных долей до 2-3 мм. В редких случаях количество сульфидов увеличивается до 5-10 мас. %, а размер вкрапленников – до 5 мм. Минерализация вкрапленно-гнездового типа распространена только в нижней рудной зоне участка Пешемпахк. Размер сульфидных гнезд здесь достигает 3-5 см. Прожилково-вкрапленный и прожилково-гнездовый типы нехарактерны. В тех редких случаях, когда они наблюдаются, прожилки нечетко выраженные, тонкие (< 1-2 мм) и короткие (до 10-15 мм), а размер сульфидных гнезд в плоскости аншлифов не превышает 10 мм в поперечнике. Густо-вкрапленные и сплошные руды отсутствуют.

Главными минералами в составе руд являются (в порядке распространенности) пирротин, халькопирит, пентландит. Количество виоларита, пирита, ильменита, магнетита, лейкоксена (рутила) заметно варьирует в различных образцах в зависимости от степени эпигенетических преобразований. Морфологические особенности сульфидной вкрапленности аналогичны большинству рудоносных пород ранее изученных участков массива. Это пятнистые макро- и микротекстуры; сидеронитовая вкрапленность крупных ксеноморфных пентландит-халькопирит-пирротиновых агрегатов, реже мономинеральных халькопиритовых зерен; ореолы тонкой эмульсионной вкрапленности мономинеральных сульфидных зерен вокруг крупных сидеронитовых вкрапленников; преимущественное развитие пентландита в виде относительно крупных идиоморфных зерен в пирротине и др. Весьма характерная особенность описываемых руд заключается в крайней структурновещественной неоднородности, наблюдаемой в масштабах каждого аншлифа. Здесь участки площадью 1 мм2 -1 см2, не содержащие ни одного сульфидного зерна, перемежаются с областями богатой вкрапленности, сильно варьирует зернистость (-5 мкм + 1 мм), неоднороден минеральный состав (например, области преимущественного развития пентландит-пирротиновых агрегатов и халькопиритовых зерен).

Значительная доля оруденелых пород участка Сунгйок представлена необычным, чрезвычайно бедным по содержанию сульфидов типом, в котором их общее количество не превышает 0.1 %, а размер сульфидных вкрапленников колеблется от тысячных до сотых долей мм, редко достигая 0.1-0.5 мм. Наблюдается пятнистое весьма неравномерное распределение тончайшей пылевидной сульфидной вкрапленности. Зерна сульфидов большей частью мономинеральные и приурочены не к межзерновым границам силикатов, а как бы заключены ("законсервированы") в силикатных зернах. Весь объем породы при этом подобно "микроштокверку" пронизан тончайшими, прихотливо ветвящимися, прожилками вторичных, плохо раскристаллизованных минеральных фаз. Микропрожилки нередко сливаются в гнезда концентрически-зонального строения, в ядрах которых часто сохраняются реликтовые блоки первичных сульфидов. Объем вторичного вещества при этом во много раз превосходит объем сульфидных реликтов. По составу вторичные образования представлены тонкодисперсными полиминеральными смесями, которые не диагностируются даже на уровне микрозонда. Чаще всего это гидрооксиды железа с незначительной примесью кремния и алюминия. Реже наблюдаются смеси вторичных сульфидов меди, никеля, железа с силикатами и, возможно, гидрооксидами. Наблюдаемые микроструктурные особенности позволяют предполагать, что по первичному составу оруденелые породы этого типа не отличались от обычных, но основная масса сульфидного вещества в них (главным образом, крупные сидеронитовые вкрапленники) была интенсивно переработана во вторичные многокомпонентные силикатно-сульфидно-гидрооксидные смеси.

Халькопирит является вторым по распространенности минералом после пирротина. В редких аншлифах халькопирит преобладает над пирротином. Максимальные размеры халькопиритовых зерен достигают 3 х 2.5 мм. Морфологически он весьма разнообразен:

-

– гипидиоморфные и ксеноморфные зерна в сульфидных агрегатах;

-

– мономинеральные зерна различного габитуса и размера в силикатах;

-

– скелетные срастания с силикатами (агрегаты субграфического, кружевоподобного, ячеистого строения);

-

– секущие прожилки в сульфидах и силикатах, каймы у зерен пирротина, пентландита;

-

– субграфические сростки с пиритом;

-

– тонкая (< 5 мкм) эмульсионная вкрапленность в силикатах, пирротине, пентландите.

В любом из аншлифов обычно наблюдается несколько морфологических разновидностей халькопирита, но в целом количественно преобладает сравнительно крупнозернистый халькопирит первых трех разновидностей. Халькопирит замещается пиритом с образованием тонких мирмекитоподобных срастаний и более грубых сростков. Гораздо реже наблюдается замещение халькопирита ковеллином.

Состав халькопирита в отношении Металл : S и Cu : Fe отвечает стехиометрическому (табл. 2). В единичном случае в халькопирите установлена примесь Те (0.12 мас.%).

Таблица 2. Химический состав рудообразующих сульфидов из горизонта малосульфидной платинометальной минерализации восточной части массива Панских тундр, мас.%

|

№ образца |

Участок |

S |

Fe |

Co |

Ni |

Cu |

Rh |

Pd |

Сумма |

|

14212/1320-4б |

Пешемпахк |

32.80 |

П 31.72 |

ентланд 0.46 |

т 34.70 |

0.03 |

- |

- |

99.79 1 |

|

14212/1320-8б |

" |

33.88 |

29.17 |

0.48 |

36.21 |

- |

- |

- |

99.74 |

|

14450/1325-26 |

" |

32.78 |

30.14 |

0.73 |

36.34 |

0.04 |

- |

- |

100.03 |

|

14450/1322-34 |

" |

32.57 |

30.67 |

1.22 |

35.19 |

0.04 |

- |

0.09 |

99.78 |

|

14450/1322-34 |

" |

32.67 |

30.93 |

1.29 |

35.05 |

- |

- |

- |

99.98 2 |

|

24335/780-2 |

Сунгйок |

41.80 |

32.95 |

1.18 |

23.08 |

1.23 |

0.09 |

- |

100.33 |

|

24355/780-5 |

" |

33.98 |

30.43 |

0.96 |

34.57 |

0.39 |

0.09 |

- |

100.42 |

|

24355/780-5 |

" |

41.93 |

32.80 |

1.31 |

23.15 |

- |

- |

- |

99.19 |

|

24955/530-2 |

" |

33.07 |

26.49 |

1.18 |

39.10 |

- |

- |

- |

99.84 |

|

14212/1320-4б |

Пешемпахк |

35.18 |

Ха 30.07 |

лькопир 0.04 |

ит - |

34.74 |

- |

- |

100.03 |

|

14212/1320-8б |

" |

35.26 |

29.85 |

- |

- |

34.73 |

- |

- |

99.96 3 |

|

14212/1320-8б |

" |

35.09 |

30.40 |

- |

- |

34.40 |

- |

- |

99.89 |

|

14450/1325-26 |

" |

34.95 |

30.22 |

0.04 |

0.04 |

34.64 |

- |

- |

99.89 |

|

24335/780-2 |

Сунгйок |

35.68 |

29.36 |

0.02 |

- |

33.31 |

- |

- |

98.37 |

|

24355/780-5 |

" |

35.15 |

30.49 |

0.02 |

- |

34.54 |

- |

- |

100.20 |

|

24955/530-2 |

" |

34.42 |

30.77 |

- |

- |

34.62 |

- |

- |

99.81 |

|

14212/1320-4б |

Пешемпахк |

40.96 |

J 58.61 |

ирроти 0.05 |

н 0.46 |

- |

- |

- |

100.08 |

|

14212/1320-8б |

" |

39.83 |

58.27 |

0.04 |

0.71 |

0.39 |

- |

- |

99.24 |

|

14212/1320-8б |

" |

39.93 |

57.80 |

- |

0.88 |

0.05 |

- |

- |

98.66 |

|

14450/1325-26 |

" |

39.47 |

60.02 |

0.05 |

0.54 |

0.06 |

- |

- |

100.14 |

|

14450/1322-34 |

" |

39.65 |

60.05 |

- |

0.06 |

- |

- |

- |

99.76 |

|

24335/780-2 |

Сунгйок |

39.94 |

59.33 |

0.06 |

0.37 |

0.05 |

- |

- |

99.75 |

|

24335/780-2 |

" |

40.34 |

59.96 |

0.04 |

0.45 |

0.08 |

- |

- |

100.87 |

|

24955/530-2 |

" |

39.56 |

59.98 |

- |

0.70 |

0.07 |

- |

- |

100.31 |

|

24355/780-5 |

" |

38.93 |

59.86 |

0.07 |

0.21 |

0.29 |

0.08 |

- |

99.44 |

|

24355/780-5 |

" |

39.68 |

59.43 |

0.08 |

0.47 |

0.18 |

0.06 |

- |

99.90 |

|

14450/1322-34 |

Пешемпахк |

53.48 |

46.39 |

Пирит 0.05 |

0.18 |

0.03 |

- |

- |

100.13 |

|

14010/1400-1б |

" |

53.55 |

46.74 |

0.05 |

- |

- |

- |

- |

100.34 |

|

14010/1400-1б |

" |

52.89 |

46.30 |

0.06 |

0.65 |

- |

- |

- |

99.90 |

|

24335/780-2 |

Сунгйок |

53.43 |

46.37 |

0.03 |

- |

0.15 |

- |

- |

99.98 |

|

24955/530-2 |

" |

52.94 |

42.97 |

4.16 |

0.07 |

0.08 |

- |

- |

100.22 |

|

24955/530-2 |

Сунгйок |

53.20 |

1 46.23 |

аркази - |

n 0.62 |

0.11 |

- |

- |

100.16 |

|

14212/1320-4б |

Пешемпахк |

32.97 |

4.98 |

фалерит - 0.04 |

0.34 |

- |

- |

100.23 4 |

|

Примечание. В сумму включены (мас.%): 1 - Те:0.03, Hg:0.05;2 - Те:0.04; 3 - Те:0.12; 4 - Zn:61.33, As:0.10, Cd:0.47.

Пирротин является главным минералом. Встречаются его следующие морфологические разновидности: - зерна различного габитуса и размера в полиминеральных сульфидных и оксидно-сульфидных агрегатах; - зерна различного габитуса и размера в интерстициях между силикатами;

-

- скелетные кристаллы в силикатах;

-

- прожилки в силикатах;

-

- тонкие (< 5 мкм) округлые "эмульсионные" включения в пентландите, халькопирите;

-

- пластинчатые выделения по спайности и отдельности в силикатах и оксидах.

Пирротин замещается пиритом, редко - магнетитом. Его состав приведен в табл. 2. Содержание Ni колеблется в пределах 0.21-0.88; Со - 0.00-0.08 мас.%. В двух зернах из образцов участка Сунгйок отмечено содержание Rh 0.06 и 0.08 мас.%.

Пирит в количественном отношении является акцессорным минералом, реже - второстепенным (до 10 % рудной массы), а по времени образования - чаще всего вторичным. В одной трети аншлифов он отсутствует. Морфологически пирит весьма разнообразен:

– идиоморфные ситовидные (с включениями силикатов), реже хорошо образованные без включений кристаллы в силикатах и сульфидных агрегатах;

-

- тонкие (< 0.01 мм) мирмекитоподобные сростки с халькопиритом, более грубые сростки сложной морфологии с пирротином и пентландитом;

-

- сплошные и прерывистые секущие прожилки в сульфидах и силикатах, каймы вокруг сульфидов.

Разные пириты распространены примерно одинаково. Специфика их состава (табл. 2) заключается в неизменной, чаще всего низкой, кобальтоносности. Содержание Ni варьирует от 0 до 0.65 мас.%.

Марказит встречается крайне редко. Развивается по пирротину и, в свою очередь, замещается поздним пиритом. Для химического состава характерно отсутствие Со и довольно высокая примесь Ni.

Сфалерит - редкий акцессорный минерал, тесно ассоциирующий с халькопиритом. Зерен размером более 50 мкм не обнаружено. Химический состав приведен в табл. 2. Необычной для состава сфалерита Панского массива является примесь As: 0.10 мас.%.

Миллерит для рудоносных пород изученных участков является редким минералом. Мелкие (< 30 мкм) включения этого минерала в пенландит-пироотиновом агрегате диагностированы на РЭМ в образце с участка Пешемпахк. Химический состав не изучался.

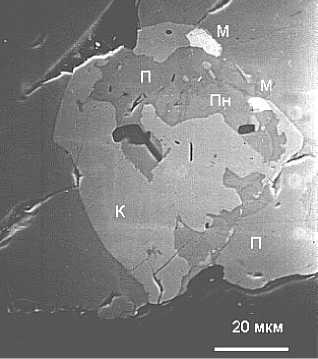

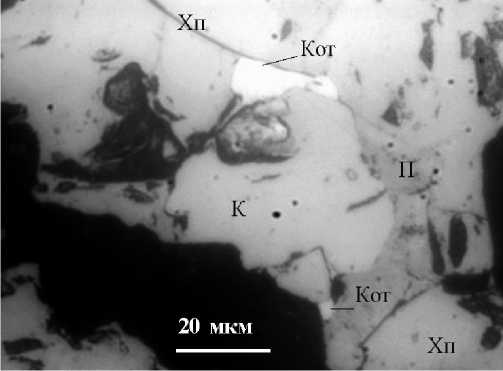

ЭПГ-содержащие сульфоарсениды ряда кобальтина-герсдорфита на акцессорном уровне довольно широко распространены в пределах нижней рудной зоны участка Пешемпахк. В других рудных зонах не обнаружены. Сульфоарсениды образуют скелетные, часто футляровидные кристаллы и изометричные зерна размером до 150 мкм в пирротине и в полиминеральных сульфидных вкрапленниках (рис. 1, 2). Реже наблюдаются в виде мелких самостоятельных зерен в силикатах, но вблизи сульфидных вкрапленников. Характерна очень тесная ассоциация минералов этого ряда с благороднометальной минерализацией. В микроассоциациях с кобальтином и герсдорфитом установлены электрум, сперрилит, палладоарсенид, изомертиит, котульскит, меренскиит. МПМ нередко включены в зерна кобальтинов или выделяются на их контактах с сульфидами. По химическому составу (табл. 3) среди минералов ряда кобальтина-герсдорфита резко преобладают кобальтины. Герсдорфит установлен лишь в одном случае. Именно он характеризуется максимальными содержаниями Pd, Rh, Os, Pt. Содержания ЭПГ в кобальтинах несколько ниже, но все же вполне значимы. В составе минералов ряда отмечены также незначительные примеси Sn, Sb, Te.

Необходимо заметить, что широкая распространенность ЭПГ-содержащих кобальтинов-герсдорфитов является "аномалией" для Панского массива. Ранее в существенных количествах они устанавливались только на участках Ластьявр и М. Ихтегипахк ( Митрофанов и др ., 1999; Yakovlev et al ., 1991). Между тем, именно они являются пока единственными известными в пределах Федорово-Панской интрузии концентраторами Os и Ir, а также постоянно содержат Pd, Rh, Pt. Учитывая несомненно большее количество этих минералов, чем собственно минералов платиновых металлов, в пределах нижней рудной зоны Пешемпахка, очевидна существенная роль кобальтинов-герсдорфитов в общем балансе распределения ЭПГ в рудах этого участка.

Ильменит - типичный акцессорный минерал руд, в количестве менее 5 % рудной массы отмечен в большинстве аншлифов. Его повышенное содержание (до 10 % рудной массы) устанавливается в породах, обогащенных магнетитом (за пределами рудоносных зон). Образует таблитчатые зерна разного размера в сульфидных агрегатах и силикатах. Мелкие кристаллы обычно рассеяны в силикатах, в сульфидах мелкие зерна ильменита имеют округлую форму. Крупные выделения (> 0.2 мм) обладают неоднородным внутренним строением, напоминающим структуру распада ильменит-магнетит, но вместо магнетита здесь неровно-пластинчатые нерудные минералы, халькопирит, реже - пирротин. При регрессивном изменении ильменит замещается мелкими кристаллами, реже каймами рутила, либо плохо раскристаллизованной массы лейкоксена. Состав ильменита и рутила приведен в табл. 4.

Магнетит для ЭПГ-содержащих рудоносных пород изученных участков нетипичен. В существенных количествах (до 5 %) встречается лишь за пределами рудоносных зон, где тесно ассоциирует с ильменитом, пирротином, пиритом. В рудах встречается редко в виде плохо сохранившихся, корродированных, мелких зерен в силикатах и рутил-ильменитовых агрегатах. Для этих зерен характерно отсутствие параллельнопластинчатых ильменитовых структур распада, типичных для магнетитовых проявлений безрудных пород.

В составе магнетита отмечены незначительные примеси Cr, V, Ni и др. (табл. 4).

-

5. Минералы благородных металлов

Методами оптической микроскопии и РЭМ диагностированы и количественно проанализированы на микроанализаторе 13 минералов благородных металлов (табл. 1). Все они обнаружены в образцах из нижней рудной зоны участка Пешемпахк и второй северной рудной зоны участка Сунгйок. Сравнивая минеральную специализацию изученных участков с минеральным составом оруденения интрузии в целом ( Митрофанов и др ., 1999; Балабонин и др ., 1998a,б), отметим отсутствие здесь таких относительно распространенных минералов, как высоцкит, (Pd,Ni)S, и холлингуортит, (Rh,Pt,Pd)AsS.

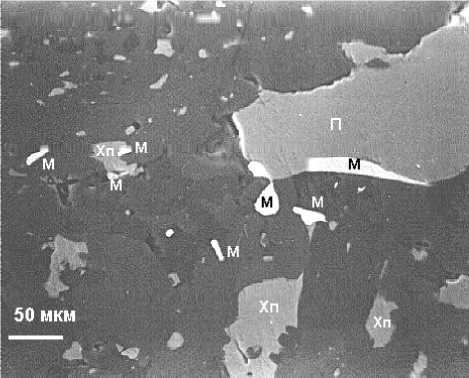

Рис. 1. Скелетный кристалл кобальтина (К) с включениями меренскиита (М) в пирротине (П) и пентландите (Пн). РЭМ-фото, обр. 14212/1320-8б, уч. Пешемпахк

Рис. 2. Морфология выделений кобальтина (К) и котульскита (Кот) в пирротине (П) и халькопирите (Хп). Фото, обр. 13820/1580, участок Пешемпахк

Таблица 3. Химический состав ЭПГ-содержащих герсдорфита и кобальтина из горизонта малосульфидной платинометальной минерализации участка Пешемпахк, мас.%

|

№ обр. |

S |

Fe |

Co |

Ni |

Cu |

As |

Rh |

Pd |

Ag |

Os |

Ir |

Pt |

Сумма |

|

14212/1320-4б |

Герсдорфит 18.95 5.65 8.27 12.75 0.04 42.02 1.30 9.52 |

- \ |

0.25 |

- \ |

0.39 |

99.14 |

|||||||

|

14212/1320-4б |

18.83 |

4.99 |

24.62 |

7.86 |

Ко - |

бальт 43.82 |

н 0.09 |

0.66 |

- |

- |

- |

0.11 |

100.98 |

|

14212/1320-8б |

18.85 |

4.13 |

17.54 |

11.00 |

0.04 |

43.09 |

- |

1.21 |

0.17 |

- |

- |

0.13 |

96.27 1 |

|

14212/1320-8б |

19.33 |

3.88 |

17.89 |

10.39 |

- |

42.99 |

1.14 |

1.16 |

- |

- |

0.11 |

0.65 |

97.54 |

|

13820/1580 |

19.17 |

2.82 |

22.35 |

9.36 |

0.08 |

44.87 |

0.18 |

0.54 |

- |

- |

- |

- |

99.44 2 |

Примечание. В сумму включены (мас.%): 1 - Sb - 0.06, Те - 0.05; 2 - Sn - 0.07.

Таблица 4. Химический состав оксидов из оруденелых пород восточной части Панских тундр, мас.%

|

№ обр., участок |

Fe |

Ti |

Mg |

Al |

Si |

Ca |

Cr |

Mn |

V |

Ni |

Сумма окислов |

|

14450/1322-34 Пешемпахк |

33.11 |

32.09 |

1.56 |

Ильмен - |

ит 0.03 |

0.02 |

0.07 |

0.51 |

- |

- |

99.55 |

|

29800/1600 Чуарвы |

36.72 |

31.16 |

0.07 |

0.04 |

- |

- |

0.01 |

0.18 |

- |

0.01 |

99.68 |

|

14450/1322-34 Пешемпахк |

69.93 |

0.09 |

/1 0.40 |

агнет 0.23 |

ит 0.46 |

0.05 |

0.09 |

- |

0.60 |

0.13 |

93.45 |

|

29800/1600 Чуарвы |

70.89 |

0.96 |

- |

0.15 |

- |

- |

0.02 |

- |

0.52 |

0.05 |

93.95 |

|

14212/1320-4б Пешемпахк |

0.18 59.82 |

0.06 |

Рути - ти |

0.04 |

0.04 |

- 1 |

0.01 |

- 1 |

- 1 |

100.26 |

|

Состав минералов благородных металлов приведен в табл. 5 и 6. В них лишь отсутствуют данные по атокиту (?), который диагностирован на РЭМ по соотношению (Pd+Pt) : Sn ® 3 : 1, но ввиду очень малых размеров ( < 1 мкм) количественно не проанализирован.

Всего обнаружено около 500 зерен МПМ и Au. Данные об их гранулометрии раздельно по участкам Пешемпахк и Сунгйок приведены в табл. 7 и 8. Эти же таблицы дают представление о сравнительной минеральной специализации рудоносных пород этих участков и об относительной распространенности в них минералов благородных металлов разного состава. Наибольшим распространением, с учетом частоты встречаемости и размера зерен, в обеих рудоносных зонах пользуются висмутотеллуриды: котульскит и меренскиит (Пешемпахк) и мончеит и котульскит (Сунгйок). Достаточно широко на Пешемпахке распространены также сперрилит и электрум, а на Сунгйоке - меренскиит, электрум и, возможно, куперит и изоферроплатина. Два последних минерала обнаружены только на Сунгйоке. Соотношение существенно платиновых минералов и палладиевых в рудах этого участка значительно смещено в сторону платины (с учетом ведущей роли здесь и мончеита - табл. 8). Эти данные достаточно хорошо согласуются с данными опробования (Pd/Pt = 1.2 + 2.0) и косвенно подтверждают вывод об изоморфном вхождении значительной доли Pd (~70 %) в пентландит ( Балабонин и др ., 1998б). Последний, как и другие рудообразующие сульфиды, в оруденелых породах участка Сунгйок был подвержен интенсивным эпигенетическим преобразованиям. Экзогенное рассеяние палладия, связанного с пентландитом, по-видимому, и привело к резкому смещению палладий-платинового отношения и к наблюдаемому соотношению палладиевых и платиновых минералов в рудах этого участка.

Сравнивая общий гранулометрический состав МПМ и Au, отметим их относительно крупный размер на Пешемпахке: ~50 % попадает в класс -20+5 мкм. Это даже выше чем в среднем по массиву (~9 мкм). Средний размер минералов благородных металлов участка Сунгйок вдвое меньше. Сравните, например, гранулометрический состав меренскиита, котульскита или электрума из руд того и другого участков (табл. 7, 8). Объясняется это, по-видимому, более высокой, чем в других частях интрузии, степенью эпигенетического преобразования оруденелых пород участка Сунгйок. Минералогическая специфика - относительно широкая распространенность здесь сплавов (ранее на других участках изоферроплатина и золото-серебряные сплавы фиксировались лишь в единичных случаях) - возможно, имеет ту же причину.

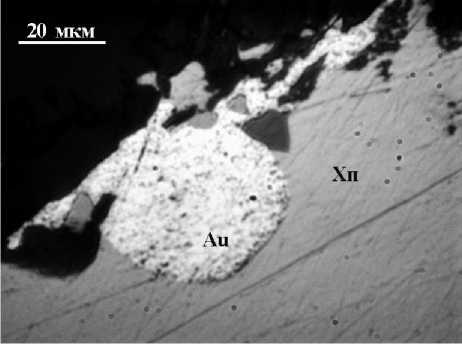

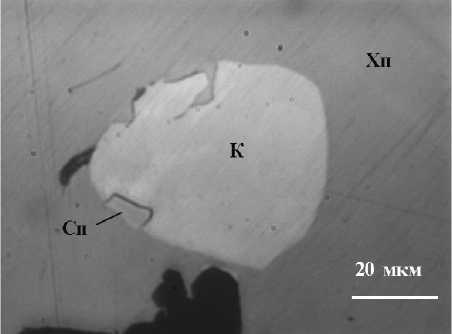

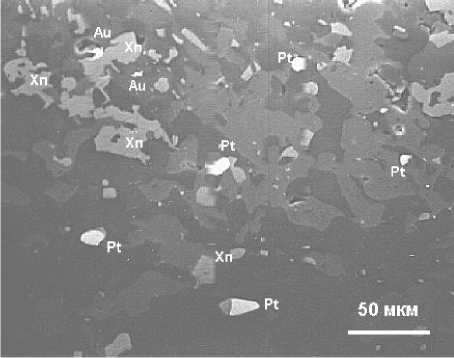

Морфологические особенности, ассоциации и микроассоциации зерен минералов платиновых металлов и золота аналогичны рудам других частей интрузии ( Balabonin et al ., 1994; Балабонин и др ., 1998a). Необычной для массива Панских тундр (и, в частности, для Пешемпахка) является лишь устойчивая микроассоциация МПМ с ЭПГ-содержащими минералами ряда кобальтин-герсдорфит (рис. 1, 2) и более высокая частота встречаемости сплавов в рудах обоих участков (особенно Сунгйока). Типичное положение относительно крупных зерен МПМ (> 10 мкм) - на границе крупнозернистый сульфид - силикат и в "ореольной" зоне тонкозернистых сульфидов и вторичных силикатов вокруг крупных сульфидных вкрапленников. Достаточно часто платиноиды и Au находятся не на границе, а в краевой или внутренней частях сульфидных зерен и агрегатов (рис. 3, 4). Подавляющая часть зерен размером менее 5 мкм рассеяна в силикатах, но в непосредственной близости от скоплений сульфидов. Характерная особенность пространственного распределения таких зерен заключается в их группировке в виде кластеров, содержащих до нескольких десятков изолированных зерен. Наблюдаются моно - и полиминеральные кластеры (рис. 5, 6). "Кластерный" характер распределения ультратонких зерен МПМ и Au особенно типичен для оруденения участка Сунгйок, но, видимо, этой закономерности подчинено распределение и более крупных зерен платиноидов и Au всех рудоносных зон массива в целом, просто ее не всегда удается наблюдать в сравнительно ограниченном масштабе одного аншлифа.

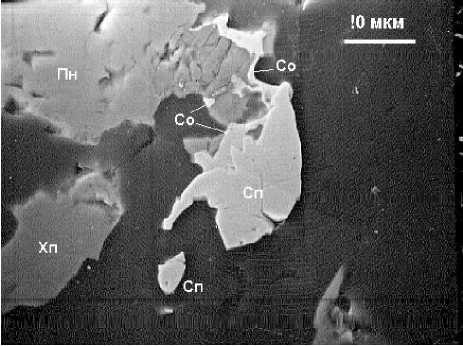

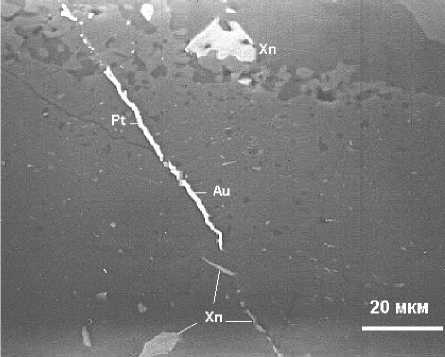

Морфология зерен платиноидов весьма разнообразна. Наблюдаются идиоморфные кристаллы, округлые включения, резко ксеноморфные зерна, каемчатые обособления. Внутреннее строение зерен обычно однородное. Нередко наблюдаются тесные срастания двух и более МПМ (рис. 7). Для сплавов очень типична прожилковидная морфология и приуроченность к микротрещинкам (рис. 8), что, вероятно, свидетельствует об их более позднем выделении в сравнении с основной массой висмутотеллуридов и сульфидов. Нередко сложная морфология выделений наблюдается и у сперрилита и сопчеита (рис. 7).

Из особенностей химического состава (табл. 5, 6) отметим высокое (4.9 мас.%) содержание Pd в одном из выделений электрума. В то же время палладистого золота, редкого, но достаточно типичного для массива ( Балабонин и др ., 1998a; Кривенко и др ., 1991 и др.), ни в одном из образцов обнаружено не было. Для куперита, сперрилита, мончеита характерны устойчивые примеси Rh, в меньшей мере, Pd. В качестве необычных отметим также высокую примесь Ag и Hg в котульските, Au в меренскиите. Многие минералы благородных металлов постоянно содержат незначительные примеси Fe, Ni, Cu.

* Учитывать размер зерен очень важно, так как, с учетом кубической зависимости, 1 зерно минерала размером 50 мкм в массовом отношении эквивалентно 1000 зерен размером 5 мкм.

Таблица 5. Химический состав электрума, изоферроплатины, куперита и арсенидов ЭПГ из горизонта малосульфидной платинометальной минерализации восточной части массива Панских тундр, мас.%

|

№ образца |

Участок |

S 1 |

Fe 1 |

Ni 1 |

Cu 1 |

As 1 |

Rh 1 |

Pd 1 Ag |

Sb 1 |

Pt 1 |

Au 1 |

Сумма |

|

|

24713/737-2а 1 |

Сунгйок |

- |

- |

- |

Электр - |

ум - |

- |

- |

25.06 |

- |

- |

74.92 |

99.98 |

|

14212/1320-2 |

Пешемпахк |

0.18 |

0.15 |

- |

0.15 |

- |

- |

4.90 |

15.04 |

- |

- |

79.24 |

99.66 |

|

14212/1320-8б |

" |

- |

0.42 |

- |

0.66 |

- |

- |

- |

21.20 |

- |

- |

74.40 |

96.68 |

|

14212/1320-8б |

" |

0.20 |

0.72 |

- |

1.16 |

- |

- |

- |

22.08 |

- |

- |

74.93 |

99.09 |

|

24335/780-1 1 |

Сунгйок |

- |

10.83 |

Изо - |

ферроп - |

латина - |

- |

- |

- |

- |

89.19 |

- |

100.02 |

|

24335/780-1 1 |

" |

- |

17.25 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

82.76 |

- |

100.01 |

|

24335/780-1 1 |

Сунгйок |

11.37 |

3.40 |

- |

Купер - |

ит - |

- |

- |

- |

- |

85.25 |

- |

100.02 |

|

24335/780-2 |

" |

13.12 |

- |

0.41 |

- |

- |

0.26 |

3.05 |

- |

- |

82.55 |

- |

99.39 |

|

13820/1580 |

Пешемпахк |

0.39 |

0.91 |

0.04 |

Сперри - |

лит 42.68 |

0.53 |

- |

- |

- |

55.52 |

- |

100.07 |

|

13870/1520-2 1 |

" |

0.68 |

- |

- |

- |

41.37 |

0.78 |

- |

- |

- |

57.21 |

- |

100.04 |

|

14212/1320-8б |

Пешемпахк 1 |

Палладоарсенид 0.09 1 0.52 1 15.83 1 - 1 29.18 1 |

- 1 |

50.94 |

- 1 |

- 1 |

- 1 |

0.10 |

98.112 |

||||

|

14212/1320-8б 1 |

Пешемпахк 1 |

- 1 |

- 1 |

И - 1 |

зомертиит - 1 14.21J |

- 1 |

72.07 |

- 1 |

13.73 |

- 1 |

- 1 |

100.01 |

|

Примечание . 1 - оценочные анализы (S-430 HITACHI с приставкой LINK 860); 2 - в сумму включены (мас.%) Co: 0.39, Te: 1.06.

Таблица 6. Химический состав висмутотеллуридов ЭПГ из горизонта малосульфидной платинометальной минерализации восточной части массива Панских тундр, мас.%

|

№ образца |

Участок |

S 1 |

Fe 1 |

Ni 1 |

Cu |

Rh |

Pd 1 Ag 1 Te1 |

Pt 1 |

Au |

Pb 1 |

Bi 1 |

Сумма |

|

Мончеит |

||||||||||||

|

24713/737-2а |

Сунгйок |

- |

0.34 |

0.03 |

- |

0.17 |

- - 56.06 |

40.88 |

- |

- |

2.50 |

99.98 |

|

24355/780-5 |

" |

- |

- |

0.06 |

0.07 |

0.46 |

3.83 - 57.54 |

35.99 |

- |

- |

2.01 |

99.96 |

|

24355/780-5 |

" |

- |

0.56 |

0.03 |

1.52 |

0.32 |

- - 53.03 |

42.48 |

- |

0.11 |

1.92 |

99.97 |

|

24355/780-5 |

" |

0.10 |

0.41 |

- |

3.27 |

- |

- - 44.81 |

37.86 |

- |

0.10 |

13.30 |

99.85 |

|

24355/780-5 |

" |

0.10 |

0.03 |

0.06 |

0.07 |

0.33 |

3.56 - 53.78 |

36.82 |

- |

- |

2.40 |

97.15 |

|

Котульскит |

||||||||||||

|

13820/1580 |

Пешемпахк |

0.10 |

0.49 |

0.52 |

0.11 |

- |

45.93 - 44.45 |

0.15 |

- |

- |

6.77 |

98.85 2 |

|

14212/1320-4б |

" |

0.12 |

0.14 |

- |

0.12 |

- |

39.59 1.50 46.72 |

0.29 |

- |

- |

9.89 |

98.37 |

|

14450/1322-34 |

" |

0.03 |

0.13 |

0.05 |

- |

- |

44.84 47.26 |

0.13 |

- |

0.98 |

6.59 |

100.12 3 |

|

Меренскиит |

||||||||||||

|

14212/1320-8б |

Пешемпахк |

- |

0.24 |

- |

- |

- |

28.46 - 60.74 |

0.20 |

- |

- |

10.22 |

100.00 4 |

|

14212/1320-8б |

" |

- |

0.09 |

- |

- |

- |

27.54 - 56.40 |

0.27 |

- |

- |

13.66 |

97.96 |

|

14450/1325-26 |

" |

0.07 |

0.37 |

0.16 |

- |

- |

28.91 - 65.61 |

0.32 |

0.19 |

- |

4.28 |

99.91 |

|

Майчнерит |

||||||||||||

|

14010/1400-1б п |

Пешемпахк |

0.05 |

0.22 |

0.16 |

- |

- |

22.871- 1 26.941 |

1.18 1 |

- 1 |

- 1 |

47.40 |

98.82 |

|

Соболевскит |

||||||||||||

|

14010/1400-1б 1 Пешемпахк 0.10 1 0.06 1 0.04 |

- 1 |

- 1 |

35.88 - 1 16.73 0.84 |

-1 |

-1 |

46.64 |

100.29 |

|||||

|

Сопчеит |

||||||||||||

|

13870/1520-2 1 |

Пешемпахк 1 |

- 1 |

- 1 |

- 1 |

- 1 |

- 1 |

23.53 30.94 42.00 |

- 1 |

- 1 |

- 1 |

- 1 |

96.47 |

Примечание . 1 - оценочный анализ (S-430 с LINK 860). В сумму включены (мас.%): 2 - Co:0.07, As:0.26; 3 - Hg:0.11; 4 - Sb:0.14.

Таблица 7. Гранулометрическая характеристика и частота встречаемости минералов благородных металлов из горизонта малосульфидной платинометальной минерализации участка Пешемпахк

|

Минерал |

Классы крупности, мкм |

К-во зерен |

||||||

|

+100 |

-100+50 |

-50+30 |

-30+20 |

-20+10 |

-10+5 |

-5 |

||

|

Электрум |

- |

- |

2 |

1 |

2 |

4 |

3 |

12 |

|

Сперрилит |

- |

- |

- |

1 |

6 |

7 |

5 |

19 |

|

Палладоарсенид |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

3 |

4 |

|

Изомертиит |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

7 |

7 |

|

Котульскит |

1 |

- |

2 |

1 |

4 |

7 |

10 |

25 |

|

Меренскиит |

- |

- |

4 |

3 |

6 |

14 |

11 |

38 |

|

Соболевскит |

1 |

- |

- |

- |

1 |

1 |

2 |

5 |

|

Майчнерит |

- |

- |

- |

- |

1 |

2 |

5 |

8 |

|

Сопчеит |

- |

- |

- |

- |

1 |

4 |

2 |

7 |

|

Доля зерен данного размера, % |

1.6 |

- |

6.4 |

4.8 |

17.6 |

31.2 |

38.4 |

|

|

Общее количество зерен |

125 |

|||||||

Рис. 3. Каплевидно-каемчатое выделение

Рис. 4. Округлое выделение котульскита (К) с включением сперрилита (Сп) в краевой части зерна халькопирита (Хп). Фото, обр. 14212/1320-4б, участок Пешемпахк

электрума на границе халькопирит – силикат. Фото, обр. 14212/1320-8б, участок Пешемпахк

Рис. 5. Группа зерен мончеита (М) различной морфологии в срастании с пирротином (П), халькопиритом (Хп) и в силикатах. РЭМ-фото, обр. 24335/780-5, участок Сунгйок

Рис. 6. Группа зерен изоферроплатины (Pt) и электрума (Au) среди тонкой халькопиритовой (Хп) вкрапленности в силикатах. РЭМ-фото, обр. 24335/780-1, участок Сунгйок

Рис. 7. Сложное срастание сперрилита (Сп), сопчеита (Со) и пентландита (Пн). Хп – халькопирит. РЭМ-фото, обр. 13870/1520-2,

Рис. 8. Прожилковидные выделения изоферроплатины (Pt) и электрума (Au) в силикатах. Хп – халькопирит. РЭМ-фото, обр. 24335/780-3, участок Сунгйок

участок Пешемпахк

Таблица 8. Гранулометрическая характеристика и частота встречаемости минералов благородных металлов из горизонта малосульфидной платинометальной минерализации участка Сунгйок

|

Минерал |

Классы крупности, мкм |

К-во зерен |

||||||

|

+100 |

-100+50 |

-50+30 |

-30+20 |

-20+10 |

-10+5 |

-5 |

||

|

Электрум |

- |

- |

- |

- |

1 |

6 |

42 |

49 |

|

Изоферроплатина |

- |

- |

- |

- |

3 |

4 |

8 |

15 |

|

Куперит |

1 |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

5 |

|

Мончеит |

- |

3 |

1 |

1 |

10 |

19 |

67 |

101 |

|

Котульскит |

- |

- |

1 |

- |

1 |

6 |

29 |

37 |

|

Меренскиит |

- |

- |

- |

- |

- |

7 |

134 |

141 |

|

Атокит (?) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

4 |

4 |

|

Доля зерен данного размера, % |

0.3 |

0.8 |

0.6 |

0.3 |

4.3 |

12.5 |

81.2 |

|

|

Общее количество зерен |

352 |

|||||||

-

6. Заключение

В целом минералогические особенности платинометального оруденения изученных участков (видовой состав, размерность, частота встречаемости разных минералов, макро- и микроассоциации в рудоносных породах) аналогичны рудам других частей интрузии, в частности, лучше изученному участку Восточный Киевей Панских тундр. Из мировых классических аналогов изученное оруденение ближе всего к благороднометальному оруденению Великой дайки. Это свидетельствует о вполне конкретных промышленных перспективах восточной части массива Панских тундр (в особенности участка Пешемпахк), как сырьевого источника ЭПГ, Au, Cu, Ni, Co. В то же время, каждый из участков характеризуется своей минералогической спецификой, которая в случае Пешемпахка повышает перспективы рудоносности (широкое развитие ЭПГ-содержащих кобальтинов-герсдорфитов; относительно крупная размерность МПМ и Au; благоприятный в технологическом отношении видовой минеральный состав и др.), а для Сунгйока - понижает их (более высокая чем в других частях интрузии степень эпигенетического преобразования оруденелых пород; возможная значительная доля в общем балансе ЭПГ очень тонких классов МПМ, которые будут теряться с силикатами; относительно высокая частота встречаемости сплавов, в частности - изоферроплатины, что неблагоприятно в технологическом отношении).

Мировой опыт изучения зон малосульфидного платинометального оруденения в расслоенных интрузиях (Бушвельд, Стиллуотер и др.) свидетельствует об их очень сложной структурно-вещественной неоднородности, выражающейся в высокой изменчивости морфологии, мощности, минерального состава. Поиски и оценка месторождений этого типа всегда были крайне сложными и длительными. Учитывая это, а также выявленные положительные минералогические и др. предпосылки обнаружения промышленного платинометального оруденения, заметим, что поисковые работы, в том числе поисковые минералогические исследования, необходимо продолжить в полном объеме в пределах восточной части массива Панских тундр и в первую очередь, на участках Пешемпахк и Сунгйок.