Минералого-геохимические свойства твёрдых битумов в контексте прогноза нефтегазоносности (на примере Минусинского межгорного прогиба)

Автор: Силаев В.И., Брокманс М. А. Т. М., Петровский В.А., Сухарев А.Е., Хазов А.Ф.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (270), 2017 года.

Бесплатный доступ

Охарактеризована геологическая ситуация битумопроявлений в девонских андезибазальтовых лавах в Минусинском межгорном прогибе. Обсуждаются особенности химического и молекулярного составов, рентгеноструктурных, спектроскопических, термических и изотопно-геохимических свойств природных битумов. Сделан вывод о важной роли твердых миграционных битумов для прогноза региональной нефтегазоносности.

Минусинский прогиб, кериты, минералого-геохимические исследования, нефтегазоносность

Короткий адрес: https://sciup.org/149129259

IDR: 149129259 | УДК: 553.985.3:552.578.3 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-6-3-12

Текст научной статьи Минералого-геохимические свойства твёрдых битумов в контексте прогноза нефтегазоносности (на примере Минусинского межгорного прогиба)

Исследования природных конденсированных битумных веществ представляют собой одно из важнейших направлений современной минералогии, во многом определившееся академиком Н. П. Юшкиным. Актуальность этого направления может быть обоснована композицией нескольких фундаментальных и прикладных научных задач: 1) развитием систематической минералогии в части знаний о минералоидах и минералоид-минеральных взаимодействиях [35, 37]; 2) изучением конституции природных битумов и познанием закономерностей их трансформации в геологических условиях [21—23, 25, 31—34]; 3) оценкой роли миграционно-переотложенных битумов в формировании рудных месторождений и перспективностью самих битумов как минерального сырья [6,10, 24, 28]; 4) изучением твердых битумов в качестве дистальных индикаторов региональной нефтегазоносности и анализом нефтегазоносности как феноменального следствия геосферного развития [5, 17, 29].

Очевидным подтверждением практической полезности фундаментальных исследований природных битумов является раскрывающаяся буквально на наших глазах их ценность как поискового признака, указывающего на существование еще не вскрытых нефтегазовых аномалий, которые могут достигать гигантских масштабов. Одним из примеров такого рода может служить история топомине-ралогических исследований в пределах Пайхой-Вайгач-Южно-Новоземельской складчатой области. В результате многолетних исследований в этом регионе были выявлены и изучены многие десятки, если не сотни проявлений наложенной антраксолитизации [2, 6,10, 24, 34, 36], объединяющихся в громадную дугу с центром кривизны в Карском море. А недавно вблизи этого центра были открыты не только крупное нефтяное месторождение, но и весьма перспективная нефтегазовая провинция (рис. 1).

Рис. 1. Дуга антраксолитовых минерализаций, окаймляющая гигантскую нефтегазовую аномалию под Карским морем

Fig. 1. An arc of anthraxolite mineralization, bordering a giant oil and gas anomaly Under the Kara Sea

Предметом наших исследований послужили проявления природных твёрдых битумов, выявленных на территории Минусинского межгорного прогиба [4, 15, 16] и уже неоднократно рассматривавшихся в качестве индикаторов нефтегазоносности [15, 17, 19].

Геологическая обстановка

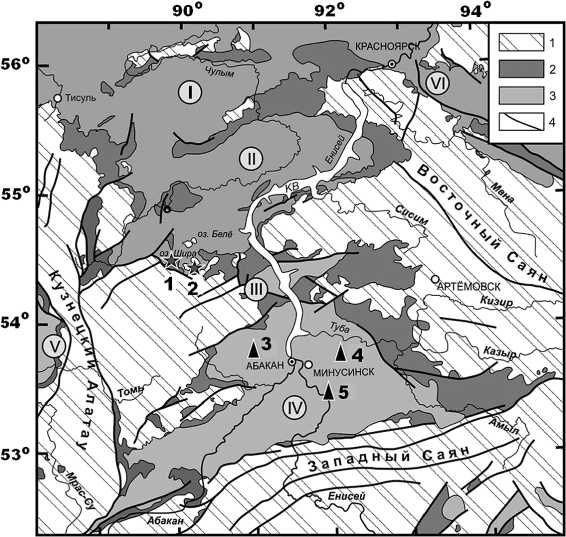

Минусинский прогиб общей площадью около 50 тыс. км2 располагается между горными сооружениями Куз- нецкого Алатау (с запада), Западного (с юга) и Восточного Саяна (с востока), представляя собой серию девонских впадин (с севера на юг) — Назаровской, Агульской, Северо-Минусинской, Средне-Минусинской, Кузнецкой, Южно-Минусинской (рис. 2). Котловины заполнены фациально-изменчивыми вулканогенно-осадочными отложениями девонского возраста, залегающими с региональным несогласием на породах фундамента молодой платформы — карбонатолитах раннесреднекембрийского возраста и эффузивах дацит-трахибазальтовой и рио-лит-базальтовой серий [14, 15]. Особенностью известняков, прорванных ордовикскими гранитоидами тигер-тышского комплекса, является их серая, в отдельных слоях до черной окраска, косвенно указывающая на наличие тонкодисперсного битумного вещества.

Рис. 2. Геологическое строение и местонахождения твердых битумов (звездочки) и нефтегазопроявлений (треугольники) в Минусинском межгорном прогибе (северная часть Алтае-Саян-ской складчатой области): 1 — кембро-ордовикский фундамент; 2 — быскарская вулканогенно-осадочная серия D|2, интруди-рованная долеритовыми силлами; 3 — терригенные отложения D 2 3 с лавами миндалекаменных андезибазальтов; 4 — тектонические нарушения. Девонские впадины: I — Назаровская, II — Северо-Минусинская, III — Средне-Минусинская, IV — Южно-Минусинская, V — Кузнецкая, VI — Агульская. Местонахождения твердых битумов: 1 — Сохочульское и Мельничное (Ширинско-Марченгашский участок), 2 — Красногорское и Шунетское (Шунет-Матаракский участок). Нефтегазопрояв-ления: 3 — Соль-Заводское, 4 — Тагарское, 5 — Алтайское

Fig. 2 . Geological structure and locations of solid bitumens (asterisks) and oil and gas occurrences (triangles) in the Minusinsk intermountain trough (northern part of the Altai-Sayan folded region): 1 — Cambridge-Ordovician basement; 2 — the Byskarskaya-volca-nogenic sedimentary series D1-2, intruded by dolerite sills; 3 — terrigenous deposits D2-3 with lavas of amygdaloid andesite-basalts; 4 — tectonic dislocations. Devonian depressions: I — Nazarovskaya, II — North Minusinsk, III — Middle Minusinsk, IV — South Minusinsk, V — Kuznetsk, VI — Agul. Locations of solid bitumens: 1 — So-chukulskoye and Melnichnoye (Shirinsko-Marchengashsky site), 2 — Krasnogorskoye and Shunetskoe (Shunet-Mataraksky area). Oil and

Gas: 3 — Sol-Zavodskoye, 4 — Tagarskoye, 5 — Altai

В разрезе девонского платформенного чехла наблюдаются красноцветные терригенные, эффузивно-осадочные и эффузивные отложения, а также пёстроцветные лагунно-морские терригенно-карбонатные осадки. Маг-матиты на территории Минусинского прогиба представлены долеритовыми силлами, телами нефелинит-фоно-литов и лавами базальтоидов, трахидацитов, трахириоли-тов. Кроме того, в центральных частях некоторых впадин встречаются карбон-пермские и юрские отложения, иногда угленосные.

В тектоническом отношении Минусинский прогиб рассматривается как часть обширной рифтогенной области. Его расчленение на впадины было обусловлено несколькими поперечными валами субширотного простирания [12]. В процессе предыдущих исследований в пределах рассматриваемого прогиба было выявлено несколько локальных куполовидных поднятий с нефтегазовыми проявлениями, а на юго-западном фланге Северо-Минусинской впадины на двух участках — Ширинско-Марчен-гашском и Шунет-Матаракском — найдены проявления твердых битумов [13].

На Ширинско-Марченгашском участке (Сохочульское и Мельничное битумопроявления) разрез раннедевонских отложений начинается сохочульской свитой, залегающей на гранитоидах улень-туимского плутона. В составе свиты преобладают трахиандезитовые лавобрекчии и туфоконгломераты, перекрытые пачкой чередующихся туфов и туфолав среднего состава с редкими прослоями туфогравелитов, туфопесчаников и алевролитов. В нижней части свиты имеется пластовое тело крупнопорфировых долеритов. Среди отложений верхней части свиты отмечены трахириодациты и трахиандезибазальты, а также силлы долеритов. Выше располагается придорожная свита, состоящая из трех пачек (снизу вверх) — гравелито-известняковой, известняково-песчаниковой и туфопесчаниковой с пластовыми телами базальтоидов, в миндалинах которых содержатся твердые битумы. Эта свита с предполагаемым несогласием перекрыта проблематичной марченгашской свитой, сложенной лавами базальтов, андезибазальтов, трахибазальтов с прослоями и линзами конгломератов, гравелитов и красноцветных песчаников с растительными остатками. По всему ее разрезу распределены силлы и штоки долеритов.

В геологическом строении Шунет-Матаракского участка (Красногорское и Шунетское битумопроявления) принимают участие отложения (снизу вверх) имирской, матаракской, шунетской и арамчакской свит, составляющих быскарскую серию, несогласно залегающую на сложнодислоцированных кембрийских известняках. К имирской свите отнесены литокластические туфы кисло-среднего состава, переслаивающиеся с потоками тра-хириодацитов и трахиандезитов и интрудированные маломощными силлами крупнопорфировых долеритов. В шунетскую свиту включены зеленовато-серые известковые алевролиты. В разных ее частях обнаружены от двух до четырех долеритовых силлов кузьменского комплекса, характерной особенностью которых являются эндокон-тактовые зоны из миндалекаменных базальтов. Мощность таких зон зависит от состава вмещающих пород, достигая максимума на контактах с алевролитами и туфобрек-чиями. Миндалины сложены кальцитом, пренитом и твердым битумом. Арамчакская свита представлена преимущественно красноцветными терригенными псефитами с незначительным участием вулканогенных пород.

Объекты и методы исследований

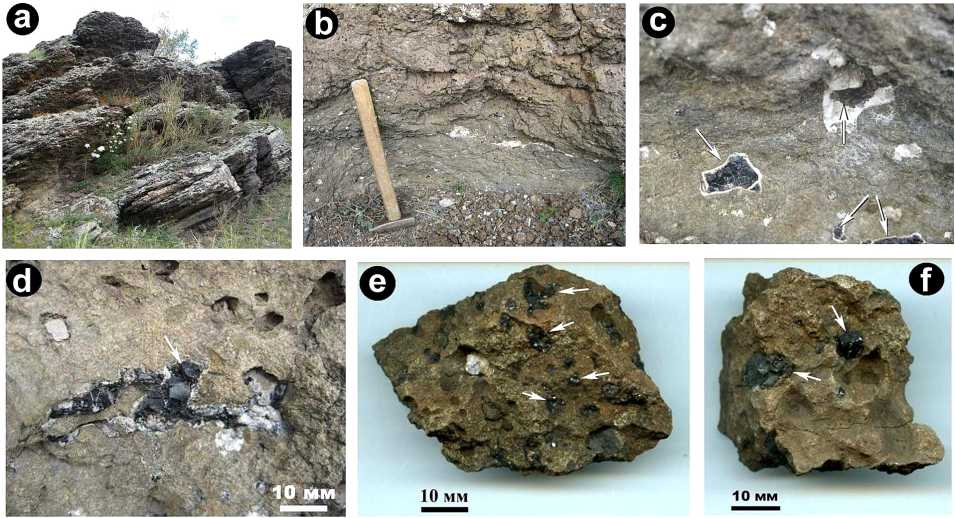

Твердые битумы на рассматриваемой территории обнаружены главным образом в связи с лавами миндалекаменных базальтоидов и в гораздо меньшей степени — в силлах долеритов [4, 16, 30]. Кроме того, в Сохо-чульском местонахождении в трещинах базальтоидов наблюдались вязкие битумы. Следует отметить, что локализация природных битумов в эффузивных магматитах далеко не редкость [1, 3]. В рассматриваемом случае такие лавы сложены массивной буроватой породой с первичнопузыристой текстурой, преобразованной в миндалекаменную вследствие заполнения полостей твердыми битумами, карбонатами, пренитом и слюдисто-хлоритовым материалом (рис. 3, а, b). По форме миндалины варьируются от субизометричных, иногда угловатых, до линзообразных (коэффициент удлинения — 1.55 ± 0.46). Поперечный размер миндалин колеблется от первых мм до 10 см (рис. 3, c—f).

В ходе исследований битумоносных базальтоидов нами были использованы следующие методы: оптическая микроскопия (компьютеризированный комплекс OLYMPUS BX51), аналитическая СЭМ (JSM-6400 Jeol), рентгенофлюоресцентный анализ (XRF-1800 Shimadzu), определение содержания Сорг в горных породах методом кулонометрического титрования по величине pH (Ан-7529М), полуколичественный спектральный анализ, термография (автоматический дериватограф Shimadzu DTG-60A/60AH), рентгеновская дифрактометрия (Shimadzu XRD-6000), рамановская спектроскопия (LABRAM HR800, лазер Ar 488 нм), элементный анализ битумов (газовый хроматограф EA1110 (CHNO—O), изотопная масс-спектрометрия (Delta V Advantage).

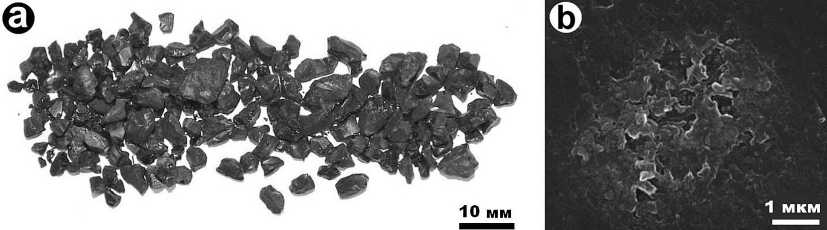

Согласно полученным данным, битумоносные ба-зальтоиды представляют собой титанистые, глиноземистые и умеренно-магнезиальные трахиандезибазальты (мас. %): SiO2 (52.40—52.84); TiO2 (1.29—1.40); ZrO2 (0— 0.03); Al2O3 (18.98—19.34); Cr2O3 (0.04—0.05); Fe2O3 (9.53— 10.0); MnO (0.02—0.2); NiO (0—0.01); MgO (5.79—6.07); CaO (4.20—4.52); SrO (0—0.02); Na2O (5.0—5.13); K2O (0.28—0.42); P 2 O 5 (0.94—1.21). Валовое содержание Соргв андезибазальтах колеблется в пределах 7.96—8.5 мас. %. Твердые битумы, заполняющие миндалины, характеризуются буровато-черным цветом, матовой поверхностью, низкой твердостью и существенной микрокавернознос-тью (рис. 4). Содержание золы, оцененное по потере мас-

Рис. 3. Лавы миндалекаменных базальтоидов с заполнением первичных пустот твердыми битумами (показаны стрелками)

Fig. 3. Lavas of amygdaloid basaltoids with filling of primary voids with solid bitumens (shown by arrows)

Рис. 4. Внешний вид (а) и микрокавернозность (b, СЭМ-изображение в режиме вторичных электронов) твердых битумов из миндалекаменных андезибазальтов

Fig. 4. Appearance (a) and microporosity (b, SEM image in the secondary electron mode) of solid bitumen selected from amygdaloid andesite basalts

сы при нагревании до 600 °C, колеблется в пределах 15— 20 %. Химический состав неорганической примеси в битумах существенно отличается от вышеприведенного состава вмещающихандезибазальтов (мас. %): SiO2 (24.73— 41.33); TiO2 (1.65); Al2O3 (9.19—14.51); Fe2O3 (9.23—13.07); MgO (5.00—6.26); CaO (10.07—18.57); Na 2 O (0—2.75); K 2 O (1.22—1.82); P2O5 (1.22—2.13); SO3 (7.01—30.35). Из микроэлементов установлены типичные для битумов (г/т) Ba (20—40); Sr (10—20); Ni (20—25); V (3—4); Cu (3—5). Под сканирующим электронным микроскопом в минусинских битумах не выявляются псевдоминеральные металл-углеродные образования, весьма характерные для антраксолитов [22], что свидетельствует о низкой степени карбонизации исследуемых объектов.

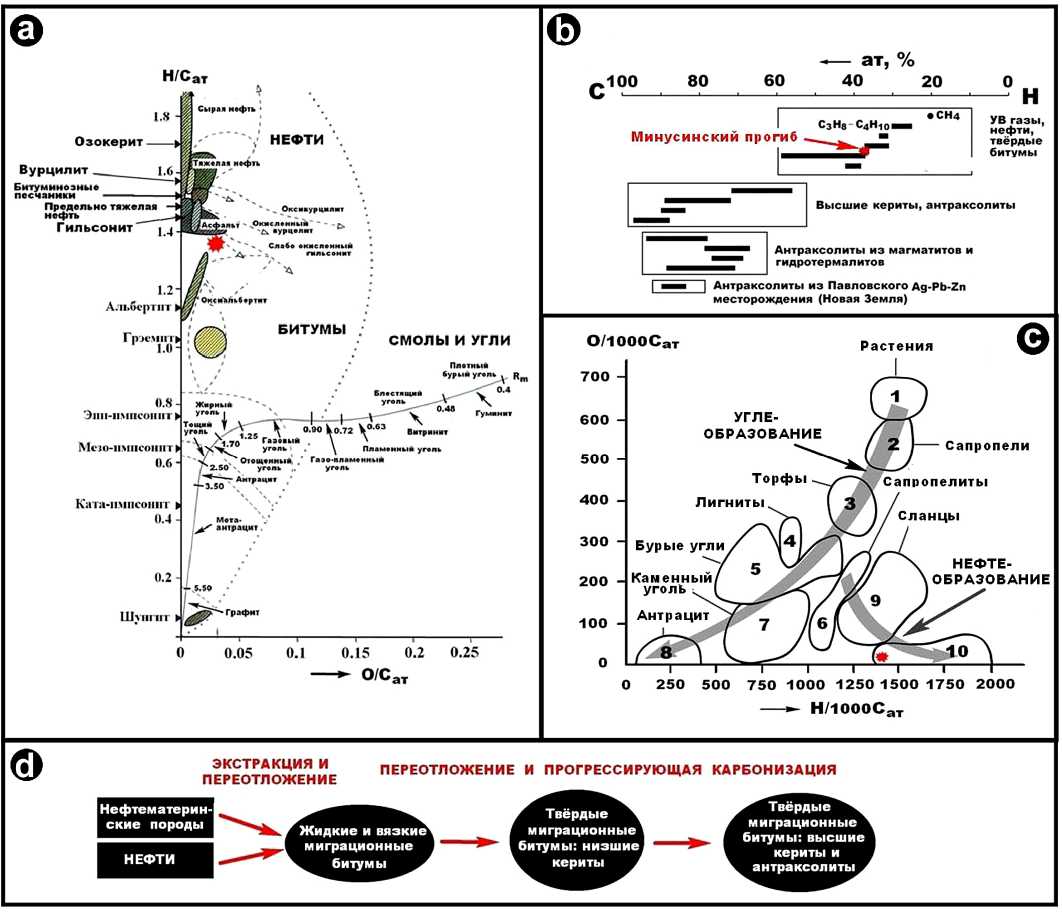

Химизм битумов

Элементный состав органического матрикса в исследуемых твердых битумах (мас. %): C = 86.08; H = 9.89; N = 0.59; O = 3.44. Отсюда значения водородного и кислородного атомных индексов составят соответственно 1.38 и 0.03. На диаграмме Кревелена—Корнелиуса [38] полученные данные отвечают асфальтитам—низшим ке ритам, т. е. слабокарбонизированным твердым битумам, а именно растворимому в CS2 гилсониту и нерастворимому в CS2 альбертиту (рис. 5, а). На диаграмме твердых битумов Европейского Северо-Востока России [24] исследуемые образцы едва достигают уровня низших керитов (рис. 5, b). На диаграмме первоисточников [8] точка исследуемых твердых битумов располагается в поле нефтей (рис. 5, с), указывая тем самым на нефтяное происхождение битумного органического вещества. Таким образом, можно прийти к выводу, что локализованные в миндалинах андезибазальтовых лав в Минусинском прогибе твердые битумы являются по первоисточнику нефтяными, по способу образования — миграционными [39], но подверглись карбонизации вследствие экстракций и переотложений (рис. 5, d) лишь в незначительной степени.

Молекулярный состав

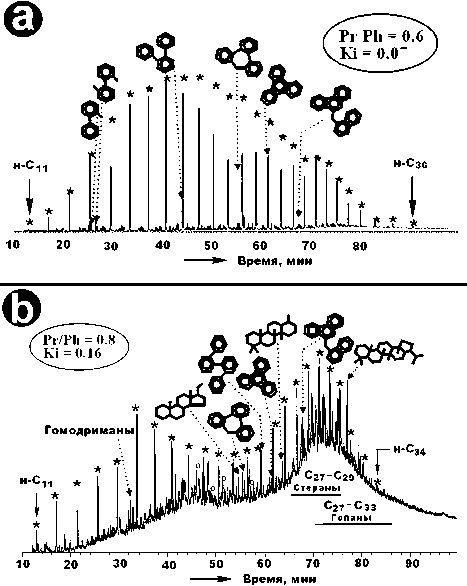

Органическая химия рассматриваемых битумов исследовалась Ву Ван Хаем и проф. О. В. Серебрянниковой масс-хроматографическим методом [9, 19, 20]. В результате были получены следующие данные (рис. 6).

Рис. 5. Степень карбонизации (а, b), определение первоисточника (с) и схема образования (d) твердых битумов, локализованных в миндалинах андезибазальтовых лав в Минусинском прогибе

Fig. 5. The degree of carbonization (a, b), the determination of the primary source (c), and the scheme of formation (d) of solid bitumens localized in the amygdules of andesite basalt lavas in Minusinsk trough

Рис. 6. Состав насыщенных углеводородов в твердых битумах из андезибазальтовых лав (а), долеритовых силлов (b) и в вязких битумах из трещин в андезибазальтах (c)

Fig. 6. The composition of saturated hydrocarbons in solid bitumen from andesitebasalt lavas (a), dolerite sills (b) and in viscous bitumen from cracks in andesitebasalt (c)

Таким образом, данные органической химии свидетельствуют о том, что твердые и вязкие битумы из миндалекаменных андезибазальтов и долеритов весьма существенно различаются по степени биодеградации, показателем которой является пропорция между полициклическими соединениями и алканами (КБД = (терпаны + + стераны)/алканы). Так, наименее измененными в рассматриваемом ряду являются твердые битумы в миндалекаменных андезибазальтах, сложенные на 87—88 % алканами (КБД = 0.01). Твердые битумы в долеритах характеризуются более чем двукратным преобладанием суммы терпанов и стеранов над содержанием алканов (КБД = 2.24). Вязкие битумы из трещин в андезибазальтах почти нацело состоят из терпанов и стеранов (КБД = = 38.96), что свидетельствует о наибольшей степени изменения. Можно предполагать, что столь существенные колебания степени биодеградации обусловлены не разным возрастом битумов и не различием геологических условий локализации, а их консистенцией: чем конден-сированней битум, тем медленней он подвергается биопереработке.

Фазовая диагностика

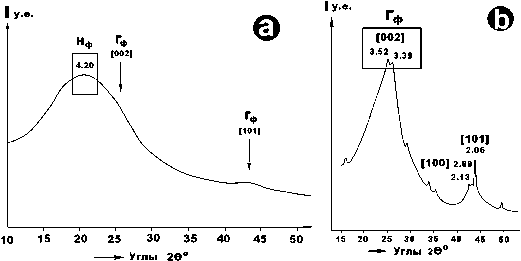

Фазовая диагностика твердых битумов осуществлялась рентгеноструктурным и КР-спектроскопическим методами.

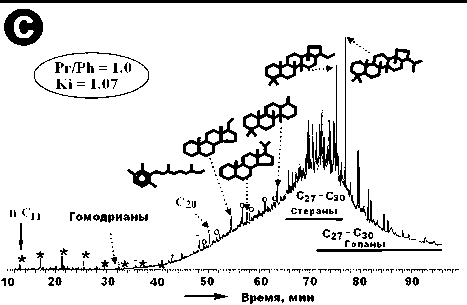

На рентгеновской дифрактограмме исследуемых образцов (рис. 7, а) наблюдается один довольно интенсивный, но диффузный пик в области 15—30° углов 26 с максимумом при d/n = 0.42 нм и незначительным перегибом на плече пика при 25° углов 26. Кроме того, в области 40— 45° углов 26 наблюдается еще один очень малоинтенсивный и весьма диффузный пик. Эти данные свидетельствуют о некоторой структурной трансформации минусинских битумов. Как известно, углеродистое вещество первичных битумов дает еще более диффузный рентгеновский пик при 0.5 нм, обусловленный сильным рассеянием непосредственно на структурах алифатических и алициклических групп органических соединений [41]. В рассматриваемом случае доминантный пик в малоугловой области может быть приписан так называемой полинафтеновой фазе (Нф), образующейся пачками парафиновых цепей с шагом 0.40—0.54 нм. Более слабые отражения с максимумом около 25° и 43° углов 26 отвечают

Углеводородный состав твердых и вязких битумов из миндалекаменных андезибазальтов и долеритов Минусинского прогиба определяется композицией н-алканов, алкилзамещенных циклогексанов, би- и полициклических терпанов, стеранов и ароматических соединений. Пропорции между указанными группами углеводородов кардинально и при этом упорядоченно изменяются в направлении от твердых битумов в миндалекаменных андезибазальтах к твердым битумам в долеритах и вязким битумам в трещинах в базальтоидах. Это изменение выражается в сокращении почти на два порядка содержания н-алканов и пропорциональном возрастании суммарного содержания терпанов и стеранов. Кроме того, наблюдаются многократное увеличение содержания циклогексанов и ароматических углеводородов, а также рост относительного содержания изопреноидных алканов (Ki) и величины пристан-фитанового отношения (Pr/Ph).

Рис. 7. Рентгеновская дифрактограмма твердого битума из миндалекаменных андезибазальтов (а) в сравнении с типичной дифрактограммой новоземельского атраксолита (b)

Fig. 7 . X-ray diffraction pattern of solid bitumen of their amygdaloid andesite-basalts (a) in comparison with a typical diffractogram of the Novaya Zemlya аnthraxolite (b)

Рис. 8. Исходный (а) и отфильтрованный от люминесценции (b) КР-спектры, характеризующие твердые битумы из миндалекаменных андезибазальтов

Fig. 8 . Initial (a) and filtered from luminescence (b) Raman spectrum, characterizing solid bitumen from amygdaloid andesite basalt

так называемой графитоподобной фазе (Гф), в основе строения которой лежат гексагональные сетки, как у графита, но короткие, дефектные и разупорядоченные. Известно [11, 18], что в сильно карбонизированных твердых битумах — высших керитах и антраксолитах — резко преобладает именно графитоподобная фаза. Это приводит к доминированию в рентгеновских дифрактограммах интенсивных уширенных пиков, приходящихся на область отражений от плоскостей (002), (100) и (101) в структуре графита (рис. 7, b).

Таким образом, полученные рентгеновские результаты показывают, что исследуемые нами минусинские твердые битумы на 75—80 % сложены полинафтеновой фазой, что характеризует их как слабокарбонизирован-ные асфальтиты—низшие кериты.

КР-спектры исследуемых битумов сильно аккомпани-рованы люминесценцией с максимумами в красной области (рис. 8, а). В спектре отфильтрованной рамановской компоненты (рис. 8, б) присутствуют три сильно уширенные линии первого порядка — D 1 (1340—1346 см-1), G (1595—1605 см-1), D 2 (1650—1700 см—1) и серия плохо дифференцированных линий второго порядка в области 2500—4000 см—1. Отношение интенсивностей линий первого порядка D 1 /G варьируется в пределах 0.63—0.70, что характерно для термически немодифицированных битумов [33]. Значения FWHM, отражающие степень уширения этих линий, составляют для линии D 1 125—150 cм-1, а для линии G 80—85 см—1. Все полученные спектроскопические данные значительно отличаются от аналогичных параметров высших керитов-антраксолитов [7, 18, 25], что подтверждает сделанные выше выводы о низкой степени карбонизации исследуемых твердых битумов.

Термические свойства

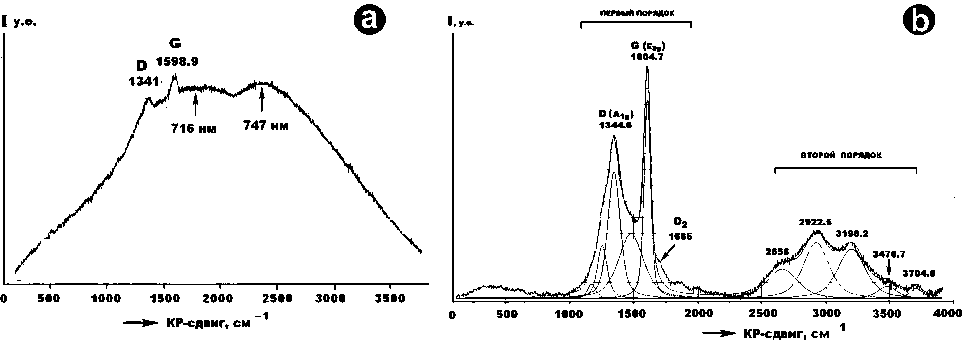

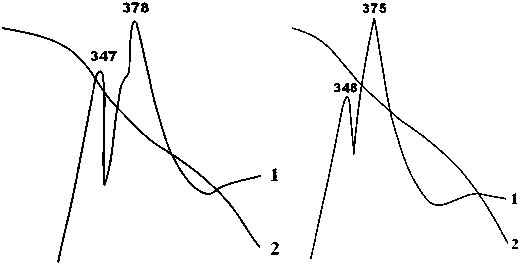

На кривых нагревания исследуемых битумов наблюдаются два сильных и довольно устойчивых по положению экзотермических эффекта, отвечающих выгоранию углеродистого вещества (рис. 9). Температурные параметры эффектов оцениваются следующим образом: низкотемпературный пик — начало выгорания 230— 250 °C, экстремум 345—350 °C; высокотемпературный пик — начало выгорания 350—355 °C, экстремум 375— 380 °C. На кривой взвешивания этим термическим эф-

Рис. 9. Термические свойства твердых битумов из миндалекаменных андезибазальтов. 1,2 — кривые соответственно нагревания и взвешивания

Fig. 9. Thermal properties of solid bitumens from amygdaloid аndesite basalts. 1, 2 — curves for heating and weighing, respectively фектам отвечает плоходифференцированный этап потери 78—86 % исходной массы образцов. На генеральной диаграмме термических свойств углеродных веществ [23] исследуемые битумы попадают на ступень низших керитов, что вполне комплементируется со всеми вышеприведенными данными.

Изотопный состав углерода

Изотопный состав углерода, а часто углерода и азота является традиционным и эффективным источником генетической информации об органических веществах [26]. В настоящее время известно, что в биогенных твердых битумах изотопный состав углерода варьируется в широком диапазоне значений коэффициента 313CPDB от -25 до — 42 %о, в рамках которого объединяются интервалы колебаний углеродного изотопного коэффициента во всех основных органических резервуарах — морском планктоне, гумино-сапропелевом органическом веществе морских илов, в углях и нефтях [27]. Важно подчеркнуть, что именно нефти наиболее полно перекрывают диапазон колебаний 313CPDB в твердых битумах (рис. 10).

Установлено, что природные твердые битумы характеризуются двумя модами значений углеродного изотоп-

Рис. 10 . Изотопный состав углерода в природных битумах. 1—6 — антраксолиты из шунгитоносных пород из проявлений в Онежской структуре Карельского кратона [31], соответственно Максаково, Зажогино, Красная Горка, Шардонские острова, Шуньга, Нигозеро; 7 — антраксолит из углеродистых Ag-Pb-Zn руд Павловского месторождения на Новой Земле [24]; 8 — исследуемые твердые битумы из миндалекаменных андезибазаль-тов. I, II — твердые битумы с соответственно изотопно-тяжелым и изотопно-лёгким углеродом. Вариационная кривая — распределение по изотопному составу органического углерода протерозойских углеродистых пород из эталонных углеродистых формаций докембрия в структуре Садбери [40]. Ниже оси абсцисс показаны интервалы варьирования изотопного состава в важнейших органических веществах земной коры [27].

Fig. 10. Isotopic composition of carbon in natural bitumen. 1—6 — anthraxolites from shungitonic rocks from manifestations in the Onega structure of Karelia [31], respectively Maksakovo, Zazhogino, Krasnaya Gorka, Chardonnay islands, Shunga, Nigerozero; 7 — anthraxolite from carbonaceous Ag-Pb-Zn ores of Pavlov deposit on Novaya Zemlya [24]; 8 — investigated solid bitumens from amygdaloidal andesite-basalts. I, II — solid bitumens with respectively isotope-heavy and isotopically-light carbon. The variation curve is the distribution by the isotope composition of organic carbon of Proterozoic carbonaceous rocks from the Precambrian reference carbonaceous formations in the Sudbury structure [40]. Below the axis of abscissas, the ranges of variation of the isotope composition in the most important organic substances of the earth’s crust are shown [27]

ного коэффициента: при —26...—28 и —35...—38 %о. Считается [31, 32], что причиной этой бимодальности послужили различия в природе первичного ОВ и в протяженности миграции битумообразующего вещества. Антраксолиты первого типа (с относительно изотопно-тяжелым углеродом) имели источником автотрофную биоту и более длинную миграционную историю. Антраксолиты второго типа (с более изотопно-лёгким углеродом) образовались за счет метанотрофной биоты, и их вещество претерпело меньшую миграцию.

Проведенные исследования показали, что твердые битумы из Минусинского прогиба характеризуются устойчивым и при этом весьма изотопно-легким углеродом, сближаясь по этому признаку с антраксолитами второго типа. Возможно, это свидетельствует об относительно короткой миграционной истории вещества исследуемых битумов, на что указывают и приведенные выше данные об относительно низкой степени их карбонизации. Следует также отметить, что, принимая для исследуемых битумов с аномально изотопно-лёгким углеродом нефтяную модель первоисточника, можно предположить и дофане-розойский возраст соответствующего нефтяного коллектора, поскольку именно с такими коллекторами статистически коррелируются наиболее изотопно-лёгкие по углероду нефти.

Заключение

Таким образом, твердые битумы, выявленные в Миу-синском прогибе в связи с миндалекаменными андезиба-зальтами являются пассивно наложенными по отношению к вмещающим породам, нефтяными по природе первоисточника углеродистого вещества, миграционными и незрелыми — карбонизированными лишь до степени асфальти-тов—низших керитов. Судя по этим данным, минусинские битумы имели относительно короткую миграционную историю, т. е. нефтяной первоисточник их углеродистого вещества был, возможно, местным. На основании аномальнолегкого изотопного состава углерода в битумах можно предполагать, что упомянутый нефтяной первоисточник локализуется не в чехле, а в фундаменте прогиба. В целом, полученные данные указывают на вероятную нефтегазоносность Северо-Минусинской впадины.

Статья подготовлена в сотрудничестве с д. г.- м. н., проф. Г. С. Федосеевым (часть образцов и раздел «Геологическая обстановка»), к. г.-м. н. М. Л. Махлаевым, к. г.-м. н. Ю. С. Симаковой, инженерами-исследователями И. В. Смолевой, С. Т. Неверовым и Е. А. Тропниковым, которым авторы выражают глубокую признательность.

Исследования выполнены при поддержке грантом программы фундаментальных исследований РАН № 15-11-5-33 «Развитие инновационных технологий эффективного и комплексного использования минерального сырья и получение новых материалов на минеральной основе».

Список литературы Минералого-геохимические свойства твёрдых битумов в контексте прогноза нефтегазоносности (на примере Минусинского межгорного прогиба)

- Александров А. И. Шунгит в породах и жилах спилито-альбитофировой формации окрестностей г. Красноуральска (Средний Урал)//Записки ВМО. 1956. Ч. 85. № 3. С. 418-419.

- Алфёров Б. А. Геологические исследования в районе Костина Шара//Труды Арктического института. 1935. Т. 26. 97 c.

- Аршинов В. В. О включениях антраксолита в изверженных горных породах Крыма. М., 1914. 14 с.

- Баженов В. А., Макаренко Н. А., Родыгин С. А. Битумопроявления в вулканогенных породах Хакассии//Вопросы геологии Сибири. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1992. Вып. 1. С. 155-160.

- Баженова Т. К., Кушмар И. А. Основные черты геологии и геохимии природных битумов домезозойского мегабассейна Сибирской платформы//Природные битумы и тяжелые нефти. СПб.: Недра, 2006. С. 132-145.