Мистическое богословие отца Павла Флоренского в контексте corpus areopagiticum

Автор: Хондзинский Павел Владимирович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 1 (12), 2023 года.

Бесплатный доступ

Богословие отца Павла Флоренского, безусловно, может быть названо мистическим. Сказанное относится и к его концепции богопознания, и к его представлениям об обожении, и к его теории культа. Все это вызывает невольные ассоциации с анонимным автором IV-V вв., чьи сочинения известны под названием Corpus Areopagiticum. Логично предположить, что мысль о. Павла может быть поставлена в параллель с мыслью Псевдо-Дионисия. Однако подробное изучение текстов показывает, что в своем мистическом богословии о. Павел скорее отталкивался от концепций своего отдаленного предшественника, чем следовал по проложенному автором Ареопагитик пути апофатического богословия.

Свящ. п. флоренский, русская религиозная философия, философия серебряного века, новое религиозное сознание, теургия, синтез искусств, модернизм, софиология, русское богословие хх в., «столп и утверждение истины», «философия культа», «новое средневековье», миф, религия, платон, платонизм, язычество, апологетика

Короткий адрес: https://sciup.org/140297562

IDR: 140297562 | УДК: 271.2-284 | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_1_51

Текст научной статьи Мистическое богословие отца Павла Флоренского в контексте corpus areopagiticum

На первый взгляд, о. Павел Флоренский вполне заслуживает имя «русского Ареопагита». Действительно, с анонимным автором V в. его, очевидно, сближают платонические корни учения, мистическая гносеология, основанная на постулате о вхождении познающего в познаваемое, идея обожения, особый интерес к мистикосимволическому истолкованию культа и т. д. Однако в науке на сегодняшний день не дан ответ на вопрос, как действительно соотносится мысль о. Павла с мыслью его отдаленного предшественника и как сам о. Павел оценивал его наследие.

При ответе на этот вопрос, прежде всего, следует учесть, что «Столп и утверждение истины» скуден на отсылки к Corpus Areopagiticum. Более того, они появляются в связи с темами, побочными для псевдоДионисия, который зачастую даже цитируется Флоренским не по оригинальным изданиям, а по вторичной литературе, например, работам И. В. Попова или французского историка Церкви К. Флёри. Показательно, например, что, излагая учение об Эросе в христианском контексте, о. Павел ссылается на «отцов мистиков», употреблявших это понятие, но имя Ареопагита среди них отсутствует. Точно так же учение о познании как о вхождении познающего в объект познания обходится у о. Павла без отсылок к автору «О божественных именах». Упоминания «Ареопагитик» нам не удалось найти

Отец Павел Флоренский,

1910-е гг.

и в других трудах о. Павла, а также доступной нам его переписке1. В то же время мы не встречаем и прямой критики концепции или отдельных тезисов Псевдо-Дионисия.

Из сказанного напрашивается вывод, что о. Павел был плохо знаком с «Арео-пагитиками». Но возможно ли это? Ведь труды о. Павла возникают на пересечении религиозно-философской и духовно-академической мысли начала ХХ в., а представители и той, и другой Дионисия, как правило, ценили и уж, во всяком случае, хорошо знали. В. С. Соловьев в работе, несомненно, известной о. Павлу — «Вселенский спор и христианская политика», — называл таинственного автора «Ареопагитик» «ге-ниальным»2. Такую же высокую оценку давал Псевдо-Дионисию близкий о. Павлу по духу В. Ф. Эрн, писавший в 1910 г. о «глубочайшем умозрении так наз. Дионисия Ареопагита»3. Если не гениальность, то выдающееся значение «Ареопагитик» для восточной мистической традиции отмечал и подробно обосновывал академический учитель Флоренского И. В. Попов, на работы которого о. Павел ссылался в «Стол-пе»4. В том же «Столпе» мы находим ссылки на работы С. М. Зарина и П. М. Минина (о них ниже), каждый из которых уделил достаточное внимание «Ареопагитикам».

Наконец, А. Белый в письме о. Павлу, как о чем-то само собой разумеющемся, пишет, что есть авторы, которых антропософы чтут не менее православных, — например, Дионисия Ареопагита5.

Эти и другие подобные факты делают, в свою очередь, сомнительным предположение о совершенном незнании о. Павлом основных положений ареопагитской мистики. Даже если он не изучал Ареопагита непосредственно, прочитанных им книг хватило бы на то, чтобы иметь необходимое представление о его сочинениях (хотя, может быть, и не совсем корректное), поэтому постараемся прежде всего выяснить, каким мог предстать перед о. Павлом его отдаленный предшественник, — иными словами, как прочитан был Ареопагит авторами Серебряного века.

В освоении русской богословской мыслью Corpus Areopagiticum следует учитывать несколько важных моментов, точнее, стоявших перед русскими авторами вопросов: 1) вопрос авторства, а в связи с этим и авторитетности корпуса; 2) вопрос зависимости «Ареопагитик» от неоплатонической философии; 3) вопрос взаимоотношения мистики и догматики и, соответственно, значения первой для второй. Рассмотрим их по порядку.

Как бы то ни было, в этом вопросе уже в конце XIX в. была поставлена вполне определенная точка. Именно тогда появляются работы немецких католических авторов Г. Коха и Й. Штиглмайра, независимо друг от друга пришедших к выводу о невозможности отнести «Ареопагитики» к первому веку, а также о прямой зависимости последних от неоплатонизма вообще и непосредственно от работ Прокла — в част-ности9. Параллельно протестантская Dogmengeschichte называет Дионисия основным репрезентантом сложившегося на Востоке к V–VI вв. мистико-символического направления в богословии, главной причиной появления которого было завершение догматической борьбы и необходимость направить богословскую рефлексию в единственно возможное для нее в силу этого русло10. В этой ситуации спор о времени жизни Дионисия Ареопагита можно было считать закрытым и необходимо было только решить вопрос о значимости и ортодоксальности его творений.

Первым на вызов западных ученых ответил проф. А. И. Бриллиантов. Не касаясь прямо вопроса о заимствованиях из Прокла, он отмечал только, что от неоплатоников Дионисия отличает наличие учения о Троице и учения о различении непознаваемой Божественной сущности и допускающих причастие к себе сил (энергий) Божества, — это должно было снять обвинение автора «Ареопагитик» в пантеизме. В свою очередь, достоинством «Ареопагитик» следовало, согласно Бриллиантову, считать объективный характер их философских спекуляций, исходивших из Божественного Откровения, а не из субъективной саморефлек-сии человеческой личности, как это было характерно для Запада и, в частности, для блж. Августина (который в этом смысле противопоставлялся Дионисию). Главной же заслугой Дионисия было создание богослужебной мистики, ставшей характерной чертой восточного богословия в целом. Катафатический и апофатический пути следует рассматривать в их взаимосвязи как начало и конец восхождения к обожению. Правда, в акте апофатического экстаза «созерцающий не знает и того, что он не знает»11, однако все же получает известным образом подтверждение от Бога в Его существовании и непостижимости, и ум, таким образом, «находит… как бы успокоение в своем стремлении»12.

Вслед за Бриллиантовым неоднократно обращался к наследию Дионисия Арео-пагита другой выдающийся патролог того времени, И. В. Попов. В статье для «Православной энциклопедии», признавая достижения западных коллег, он констатирует зависимость «Ареопагитик» от Прокла («в учении о Боге, об экстазе как высшем средстве познания Его, о лестнице существ, в порядке постепенности соединяющих небесное и земное, в учении о творении мира и о сущности зла»)13, подчеркивает их мистический характер и главное значение также усматривает в богослужебносимволическом направлении, заданном Дионисием византийскому богословию. Более подробно характеризует Дионисия Попов в работе «Идея обожения в древней Церкви». Отмечая моменты, отличающие Дионисия от Прокла, Попов подчеркивает, чтό для Дионисия Бог является Личностью. Несмотря на преимущество апофатического пути богопознания (так как достоверно можно сказать только то, что Бог не есть) экстаз у Дионисия не есть только экстаз апофатического неведения, но и экстаз любви, так как обожение подразумевает уподобление Божественной Монаде в простоте и единстве нравственной личности14. В третий раз наследия «Ареопагитик» Попов касается в своей докторской диссертации о блж. Августине, но мы не будем сейчас останавливаться на ней, так как она выходит за интересующие нас хронологические рамки. Отметим только его (Попова) твердую уверенность в том, что мистика бесплодна для догматики15 (любопытно, что на той же точке зрения стоял независимо от Попова и В. В. Болотов16), — отметим тем более потому, что увидим параллельно возникающим совсем другое направление в русской богословской мысли.

Чтобы понять причину этого явления, следует напомнить, что по своему интересу ко всему таинственному и мистическому «Серебряный век» вполне сопоставим с «Золотым веком русской культуры» — эпохой Александра I. Сходны были (и это отмечали современники, в том числе сам о. Павел17) и причины: мистицизм первой четверти XIX в. был реакцией на легкомысленный век Просвещения, мистицизм начала ХХ в. — реакцией на позитивизм предшествующих десятилетий. Однако были и отличия. Важнейшим из них следует считать научно-богословскую разработку проблем мистического богословия, основанную во многом на данных активно развивавшейся тогда психологии. Подобно тому, как эмпирическая психология незадолго до этого способствовала рождению персонализма, так опиравшиеся на нее же интуитивизм и прагматизм обострили интерес к вопросу о связи мистического опыта и церковной догматики. Для рефлексии этой проблемы трудно переоценить значение таких авторов, как А. Бергсон, У. Джеймс, Н. О. Лосский, Э. Леруа18. Уже в середине нулевых годов большинство их было хорошо известно русскому интеллектуальному — в том числе и духовно-академическому — сообществу. Среди интересующих нас тезисов этих философов следует отметить: 1) признание реальности и непосредственности мистического опыта19; 2) представление об области подсознательного как своего рода органе его восприятия, где теряется грань между я и не-я 20; 3) предпочтение, оказываемое нравственно-практическому перед абстрактно-рассудочным. Любопытно, что у названных авторов можно встретить прямые или косвенные отсылки и к Corpus Areopagiticum. Так, У. Джеймс называет Дионисия отцом всякой мистики и трактует его апофатику как путь отрицания, ведущий к высшему утверждению21. Э. Леруа, желая поддержать авторитетным мнением свой тезис об отрицательном значении догматических формул, ссылается на известное место из «Суммы против язычников» Аквината, восходящее, безусловно, к текстам «Ареопагитик»22.

Именно на этом фоне появляются такие работы как «Аскетизм по православнохристианскому учению» С. М. Зарина23 и две статьи — «Мистицизм и его природа» и «Главные направления древнецерковной мистики» — П. М. Минина24.

Зарин мистическое соединение со Христом относил к области подсознатель-ного25, в рассуждениях о христианском гнозисе опирался на теорию мистического эмпиризма Н. О. Лосского, постулировавшего непосредственный характер богообщения26, и как на образчик истинного христианского гнозиса ссылался на Ареопагита27.

Таков был контекст восприятия «Ареопагитик» русским богословием в те годы, когда о. Павел работал над «Столпом», и нам следует теперь рассмотреть, как он решал поставленные этим контекстом проблемы. Очевидно, что важнейшие среди них — это проблема реальности мистического опыта и его выразимости на языке философской спекуляции, а стало быть, и проблема взаимоотношения и содержательной значимости апофатического и катафатического богословия.

«Живой религиозный опыт как единственно законный способ познания догма-тов»31, — эта первая фраза «Столпа» вполне однозначно указывает нам на интенции автора. К этому можно было бы добавить, что о. Павел предпринимает попытку описать сам процесс возникновения этого опыта путем интроспекции32, чему, без сомнения, служат все лирические отступления, помещаемые им в начале писем. И первое, что можно со всей определенностью утверждать, — этот опыт начинается с сомнения .

Сомнению, собственно, подвергаются три самоочевидности (интуиции): самоочевидность чувственного опыта, самоочевидность интеллектуального опыта, самоочевидность подсознательного мистического опыта. Их общим недостатком становится неразумность , которая в дальнейшем рассматривается преимущественно как рациональная недоказуемость, необоснованность, в силу бесконечности дискурсивного ряда, никогда не становящегося, подобно бесконечному ряду чисел, актуальной бесконечностью: «Бесконечная Единица

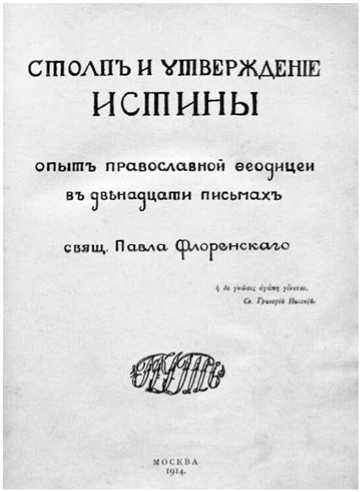

Титул первого издания «Столпа и утверждения истины», 1914 г.

трансцендентна для человеческих достижений»33. Под этот ход мысли, на первый взгляд, имеющий отношение только к самоочевидности интеллектуальной , подводится по умолчанию и самоочевидность мистическая . В итоге о. Павел приходит к определению истины как «интуиции-дискурсии»34, «разумной данности» или «са-мо-доказуемого Субъекта»35.

В этих рассуждениях для нас любопытны несколько моментов.

Формально признавая, что у Дионисия апофаза приводит к высшему, нежели катафа-за, познанию Бога, они стремятся и в апофатическом опыте усмотреть некоторое положительное содержание для того, чтобы вернуть абстрактной мистике Ареопагита ее христианское содержание.

Список литературы Мистическое богословие отца Павла Флоренского в контексте corpus areopagiticum

- Андроник (Трубачев), игум. Жизненный путь священника Павла Флоренского. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Andronik-Trubachev/zhiznennyj-put-svjashennika-pavla-florenskogo/ (дата обращения: 01.02.2023).

- Андроник (Трубачев), игум. Жизнь и судьба // Флоренский П., свящ. Соч.: В 4 т. / Сост. и общ. ред. игум. Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. Т. 1. М.: Мысль, 1994. С. 3-36.

- Андроник (Трубачев), игум. Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского: В 6 кн. Кн. 4. М.: Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского; Издательский дом «Городец», 2016. 512 с.

- Андроник (Трубачев), игум. Священник Павел Флоренский — профессор Московской духовной академии и редактор «Богословского вестника» // Богословские труды. Сб. 28. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1987. С. 290-314.

- Белукова В. Б., Гаврилов И.Б., Захарова В. Т., Иванов И., свящ., Любомудров А. М, Пак Н. И. «Истинная Россия есть страна милости, а не ненависти». Материалы круглого стола научного проекта Издательства СПбДА «Византийский кабинет» к 50-летию кончины классика литературы Русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972) // Русско-Византийский вестник. 2021. №4 (7). С. 154-166.

- Бердяев Н.А. Новое Средневековье. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyaev/ novoe-srednevekove/ (дата обращения: 01.02.2023).

- Бонецкая Н.К. «Homo faber» и «homo liturgus» (философская антропология П. Флоренского) // Вопросы философии. 2010. № 3. С. 90-109.

- Бонецкая Н К. Между Логосом и Софией. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 576 с.

- Бонецкая Н К. Русский Фауст XX века. СПб.: Росток, 2015. 384 с.

- Булгаков С., прот. Священник о. Павел Флоренский // П. А. Флоренский: pro et contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке рус. мыслителей и исследователей: Антология / Сост.: К. Г. Исупов. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманит. ин-та, 1996. С. 393-401.

- Визгин В. П. Соотношение платонистской и экзистенциальной установок в религиозной философии Павла Флоренского // Богословские труды. Вып. 41. М.: Издательский совет РПЦ, 2007. С. 449-503.

- Гаврюшин Н.К. Русское богословие. Очерки и портреты. Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2011. 672 с.

- Гальцева Р.А. Мысль как воля и представление (Утопия и идеология в философском сознании П. А. Флоренского) // П. А. Флоренский: pro et contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГА, 2001. С. 559-604.

- Ермишин О. Т. Об интерпретациях античной религии и философии (Вячеслав Иванов и священник Павел Флоренский) // Вопросы философии. 2019. № 1. С. 96-104.

- Жертвоприношение в архаике: атрибуция, назначение, цель / Под ред. М. Ф. Альбедиль, Д. Г. Савинова. СПб.: МАЭ РАН, 2012. Вып. V. 180 с.

- Жертвоприношение: ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. М.: Языки русской культуры, 2000. 536 с.

- Зенкин С.А. Жозеф де Местр и современные теории жертвы // Актуальность Жозефа де Местра: материалы российско-французской конференции. М.: РГГУ, 2012. С. 115-126.

- Иванов И., свящ., Гаврилов И.Б., Титаренко С.Д., Титаренко Е.М., Сокурова О.Б., Мар-кидонов А.В. Вячеслав Иванов: поэт, философ, христианин. К 70-летию со дня кончины. Материалы круглого стола научного проекта Издательства СПбДА «Византийский кабинет» // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). С. 338-355.

- Коцюба В.И. П.А. Флоренский и духовно-академическая философия второй половины XIX века // Пространство и время. 2015. № 1-2 (19-20). С. 187-194.

- Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. 959 с.

- Нижников С.А. Философия имени в творчестве П. Флоренского: платонизм или па-ламизм? // Вестник РУДН. Сер. Теория языка. Семиотика. Семантика. 2010. № 3. С. 48-59.

- Объявление о подписке на «Богословский вестник» в 1913 г. // Богословский вестник. 1912. Т. 3. № 10. С. 1-2.

- Павел Флоренский и символисты. Опыты литературные. Статьи. Переписка / Сост., подг. текстов и коммент. Е. В. Ивановой. М.: Языки славянской культуры, 2004. 704 с.

- Павлюченков Н.Н. «Охранительные» и консервативные тенденции в жизни и трудах священника Павла Флоренского // Ортодоксия. 2021. №4. С. 159-185.

- Павлюченков Н.Н. Догмат «единосущия» в сочинениях святых отцов Православной Церкви и в богословии священника Павла Флоренского // Русско-Византийский вестник. 2018. № 1. С. 40-63.

- Павлюченков Н. Н. Литургическое богословие в лекциях по «Философии культа» священника Павла Флоренского: основные особенности и источники // Русско-Византийский вестник. 2019. № 1 (2). С. 78-103.

- Павлюченков Н.Н. О важных направлениях в сравнительном анализе философско-богословских концепций князя Е. Н. Трубецкого и священника П. Флоренского // Русско-Византийский вестник. 2021. № 3 (6). С. 33-57.

- Павлюченков Н. Н. Платонизм и христианство в философско-богословском наследии П. А. Флоренского // Платоновские исследования. 2020. Т. 12. № 1. С. 236-258.

- Павлюченков Н.Н. Полное издание переписки П.А. Флоренского за 1900-1904гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 1: Философия. Богословие. Религиоведение. 2016. № 1 (63). С. 140-143.

- Павлюченков Н. Н. Понятие «античности» в религиозно-философском наследии священника Павла Флоренского // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). С. 48-66.

- Павлюченков Н.Н. Философия религии священника Павла Флоренского // Вестник Московского ун-та. Сер. 7. Философия. 2012. №4. С. 88-102.

- Павлюченков Н.Н. Философско-богословское обоснование творчества в работах П. А. Флоренского // Русско-Византийский вестник. 2023. № 1 (12). С. ...

- Переписка князя Евгения Николаевича Трубецкого и священника Павла Флоренского // Вопросы философии. 1989. № 12. С. 103-129.

- Переписка П. А. Флоренского и В. А. Кожевникова // Вопросы философии. 1991. № 6. С. 92-151.

- Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна // Русское богословие: исследования и материалы. М., 2014. С. 199-231.

- Письма П.А. Флоренского А.В. Ветухову // Вопросы философии. 1995. №12. С. 128-132.

- Розанов В. В. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский, С. А. Рачинский, Ю. Н. Говоруха-Отрок, В. А. Мордвинова // Розанов В. В. Собр. соч. Т. 29. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. 957 с.

- Серафим (Соболев), архиеп. Новое учение о Софии Премудрости Божией. София: [б.и.], 1935. 525 с.

- Филарет, митр. Минский и Слуцкий. Священник Павел Флоренский // Богословские труды. Вып. 41. М.: Издательский совет РПЦ, 2007. С. 423-426.

- Флоренский П. А. Иконостас / Вступ. ст., сост. текста игум. Андроника (Трубачева) и П. В. Флоренского. М.: Искусство, 1995. 256 с.

- Флоренский П.А.., свящ. Автореферат; Троице-Сергиева Лавра и Россия; Иконостас; Имена. Метафизика имен в историческом освещении; Имя и личность; Предполагаемое государственное устройство в будущем. М.: Мир книги; Литература, 2007. 464 с.

- Флоренский П.А, свящ. Данные к жизнеописанию архимандрита Серапиона (Машкина). Сергиев Посад: Тип. Троице-Сергиевой лавры, 1917. 40 с.

- Флоренский П. А, свящ. Из истории античной философии. М.: Академический проект, 2015. 524 с.

- Флоренский П. А, свящ. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания // Флоренский П.А, свящ. Соч.: В 4 т. Т.3 (2). М.: Мысль, 2000. С. 447.

- Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы: В 2 т. Т. 1. М.: Прогресс-Традиция, 2011. 584 с.

- Флоренский П., свящ. Все думы — о Вас. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/ vse-dumy-o-vas/1 (дата обращения: 01.02.2023).

- Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание / Предисл. и коммент. игум. Андроника (Трубачева). М.: Московский рабочий, 1992. 560 с. (Голоса времен).

- Флоренский П., свящ. Соч.: В 4 т. / Сост. и общ. ред. игум. Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. Т. 3 (1). М.: Мысль, 1999. 622 с.

- Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. URL: https://azbyka.ru/otechnik/ Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdenie-istiny/1 (дата обращения: 01.02.2023).

- Флоренский П., свящ. Троице-Сергиева лавра и Россия. URL: https://stsl.ru/news/all/ troitse-sergieva-lavra-i-rossiya-svyashch-pavel-florenskiy (дата обращения: 01.02.2023).

- Флоренский П., свящ. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М.: Мысль, 2004. 684 с.

- Хондзинский П., прот. Костромин К., прот. Легеев М, свящ., Иванов И., свящ., Оболевич Т. С., Маркидонов А. В., Фатеев В. А., Гаврилов И.Б., Медоваров М. В., Тесля А. А. Наследие прот. Георгия Флоровского (1893-1979): pro et contra. Материалы круглого стола научного проекта Издательства СПбДА «Византийский кабинет» к 40-летию кончины выдающегося православного мыслителя // Русско-Византийский вестник. 2021. № 1 (4). С. 156-175.

- Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск: Водолей, 1999. 159 с.

- Хоружий С. С. Философский процесс в России как встреча философии и православия // Вопросы философии. 1994. № 2. С. 46-55.

- Хоружий С. С. Философский символизм Флоренского и его жизненные истоки // Историко-философский ежегодник. 1988. М.: Наука, 1989. С. 180-201.